竹素流芳

——周颢的绘画与竹刻艺术(下)

2017-07-25文/施远

文/施 远

艺术·生活

竹素流芳

——周颢的绘画与竹刻艺术(下)

文/施 远

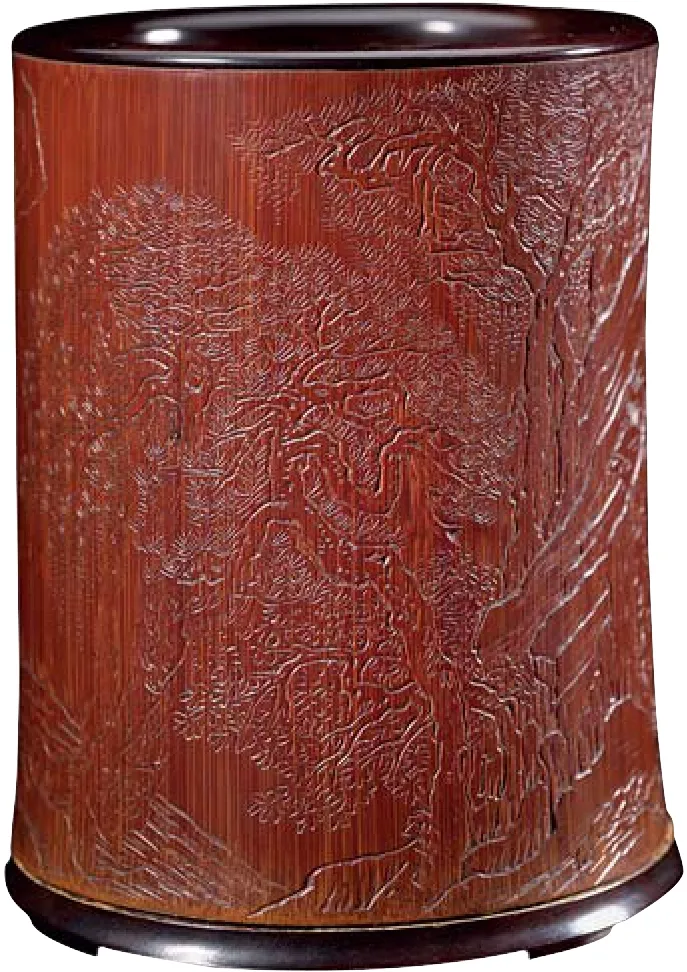

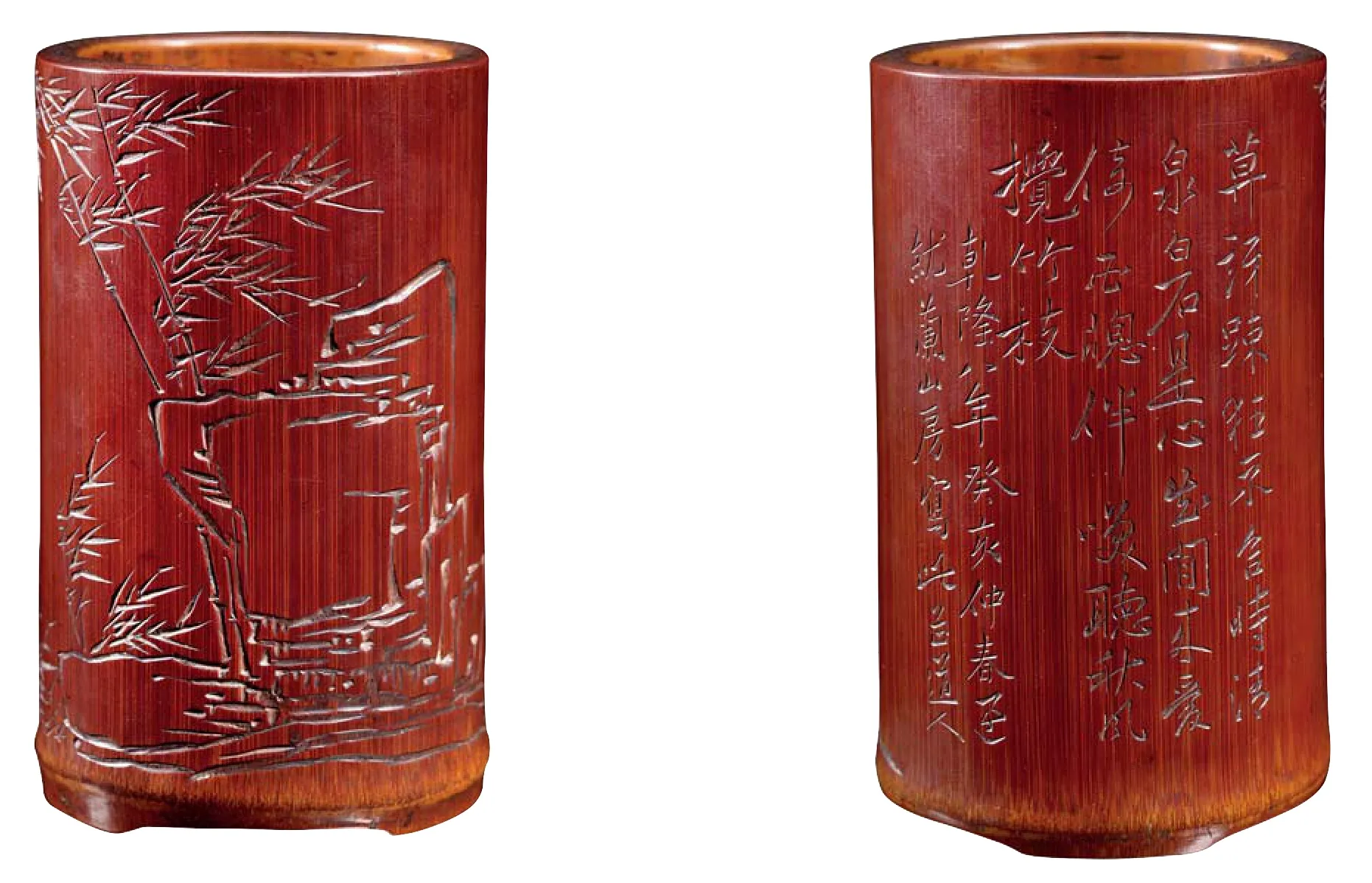

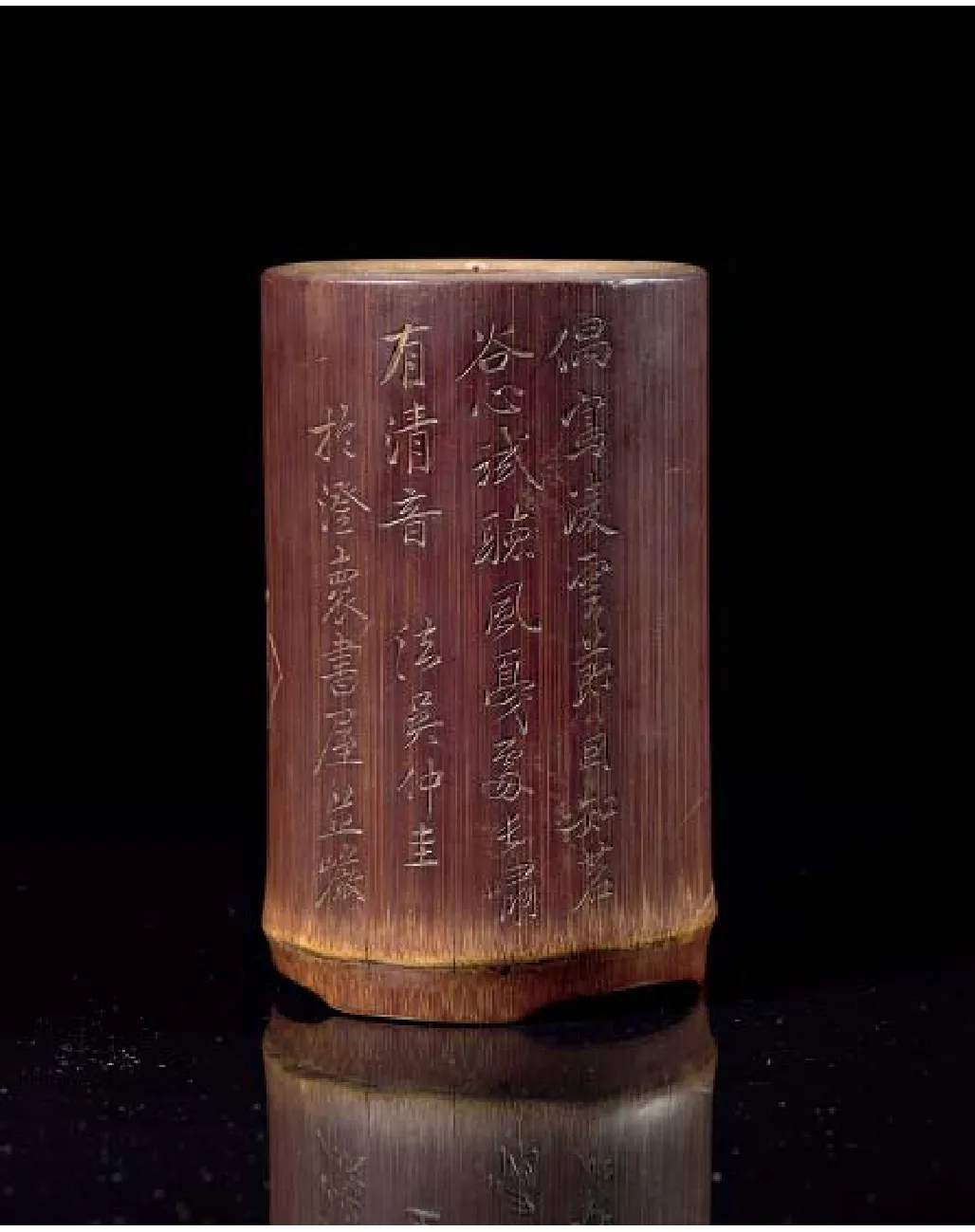

图1 三僧图竹笔筒 宁波博物馆藏

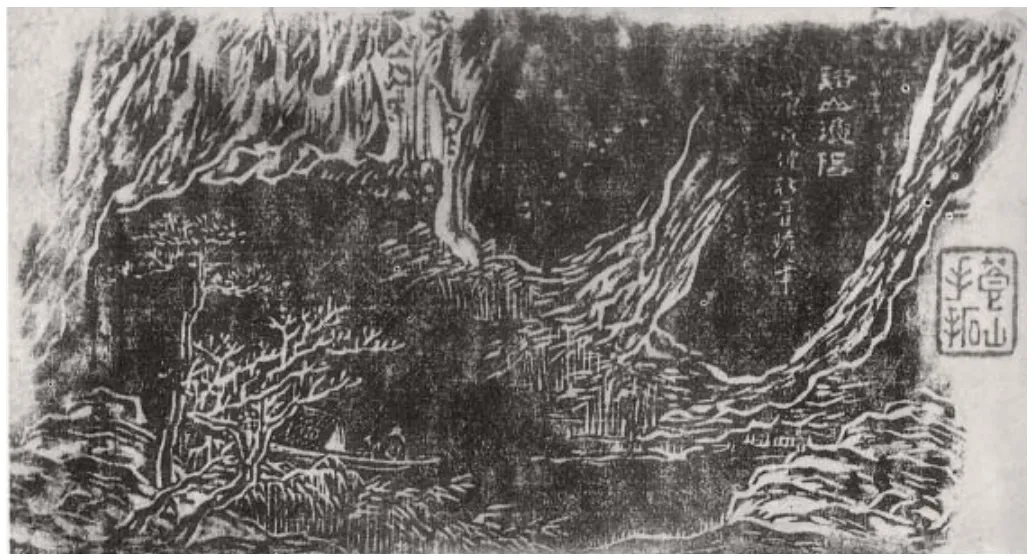

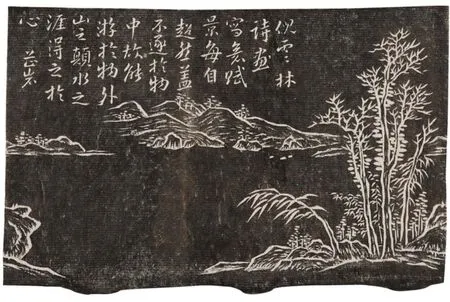

图2 溪山渔隐图竹笔筒拓片

竹刻宗师

周颢的书画创作相对随意,“偶然欲画,画成随手与人”,但于刻竹一道,却极精心,自律甚严,“其运刀时,若丝发未称意,虽垂成,亦斧以斯之”。因此,当我们发现竹刻名盖过画名的周颢,其传世作品中画迹远多于竹刻时,便不难理解了。

绘画和雕刻是两种绝然不同的造型艺术。雕刻是三度空间的立体艺术,模仿立体形象不存在空间转换的问题,至多是浅浮雕那种“压缩空间”的处理方式。但若试图将平面绘画中某些效果和手法吸收到雕刻中来,则是一个相当专业的课题。在过去的民间艺人中,确实存在画塑不分的情况,但这些仅限于描绘性、装饰性较强的画格,包括“院体”和部分所谓“北宗”一系的绘画。若要将属于“文人画”或所谓“南宗”绘画的艺术效果和手法嫁接到雕刻上,则必须由既擅“文人画”或所谓“南宗”画,又兼通雕刻的艺术家来实现。因为这种画格,是书写性、意象性的,笔墨趣味是其最核心的审美价值。不同时掌握相当的笔墨技巧和雕刻技艺,要完成这一任务是不可想像的。这一划时代的任务,注定要由周颢来完成。

在周颢以前,“南宗”正统绘画的风格从来没有在雕刻作品上得到过成功的表现。《竹人录》的作者金元钰在评价周颢竹刻成就时特别指出了两点。第一点就是“以画法施之刻竹”,这个“画法”,其实特指“南宗”的画法。因为钱大昕曾说过:“吾邑自朱松邻父子以画法刻竹,厥后有沈兼、吴之璠、周乃始诸人皆精其艺。山人更出新意,作山水、树石、丛竹,用刀如用笔……画手所不到者,能以寸铁写之。”明代朱松邻父子既已开始“以画法刻竹”了,周颢的“以画法施之刻竹”当然是指“更出新意”的画法和刻法。需要说明的是,明代“三朱”,是中国工艺美术史上率先将绘画语言—包括构图、造型、意境在内—成功引入到文房小件创作上的雕刻家。朱氏的画风,据金元珏的述说,是“人物山水在马夏之间”,钱大昕《练川杂咏》亦有“花鸟徐熙山马远,无人知是小松传”之句。故金氏有“画道以南宗为正法,刻竹则多崇尚北宗”之论。显然,朱氏的“以画法刻竹”,正是从其所擅长的“北宗”“院体”绘画中,吸收和移植题材、构图、造型、手法和意境等因素,开创了嘉定竹刻。而周颢的“更出新意”,则是将当时已风靡画坛的“四王”一派的所谓“南宗正法”绘画的题材、构图、造型、手法和意境等因素,引入到竹刻创作中。这一系绘画之注重“以书入画”的书写性用笔,体现到竹刻中,就成为周氏的“用刀如用笔”。

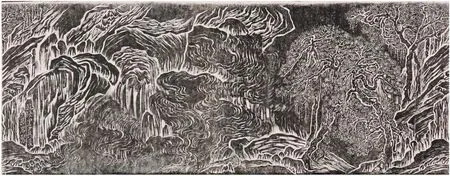

图3-1 松壑云泉图竹笔筒拓片 上海博物馆藏

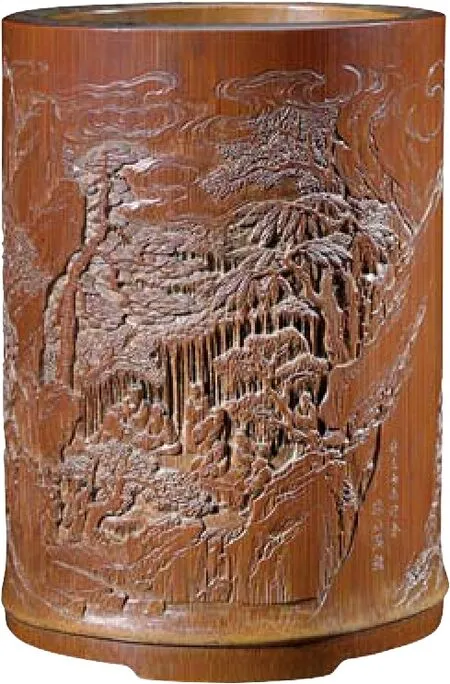

图3-2 松壑云泉图笔筒 上海博物馆藏

至于金元钰评价的第二点—“合南北宗为一体”,则是周颢将“南宗”画的艺术手法引入竹刻必然产生的结果。前面说到,以王石谷为首的虞山画派以融合南北宗作为画学上的追求,周颢的画学理想也深契于此。不过雕刻究不同于绘画,周颢在绘画上融合南北宗的努力和在竹刻实践中成功地实现“合南北宗为一体”,两者毕竟是不同的。“南宗”山水画胎息董源、巨然的江南山水,在皴法上以表现南方丘陵土多石少地貌特点的披麻皴(牛毛、解索是其变体,当代学者称此系统为“线皴”)为主体,与用斧劈皴(马牙、刮铁是其变体,当代学者称此系统为“面皴”)表现北方石山的“北宗”或“北派”山水画迥异。“北宗”画法,以表现块面为主的斧劈皴加上用线刚拔等特点,适宜表现坚硬的石质,而较带描绘性和装饰风的图式特点,也更适合于作为器物的纹饰。这些因素使其天然地接近于雕刻艺术,从而成为山水雕刻的主流样式。同时,在自古以来“画塑不分”的传统中,画工或塑匠也完全接受的是李思训一系的,刻画精深、金碧辉煌的,被后来认定为“北宗”的山水画传统,而绝不可能是“水墨渲淡”“平淡天真”的“南宗”山水。到了周颢的时代,“南宗”已成“正法”,“以书入画”亦成为一个画家的基本认识。身为文人画家的周颢,在创作竹刻时必然会考虑如何将“南宗”山水画的丘壑形态和书写性的笔线特征引入雕刻艺术的问题。披麻皴一系是以线为皴,书法亦是线的艺术,意图在雕刻作品上表现线条的各种形态和力度、神采,只能采用阴刻。单纯使用阴刻技法表现写意竹石小景或简笔山水小品,确实能取得与笔墨媲美的艺术效果,但和传统的朱氏深刻法也就是浮雕工艺相比,在表现景深、层次和对象的饱满度上,就难以为工。当周颢要在竹刻上表现他所喜好的宋元巨构密体画风时,平浅单一的阴刻法就无法胜任了。

图9 竹石寒泉图竹笔筒一对 上海博物馆藏

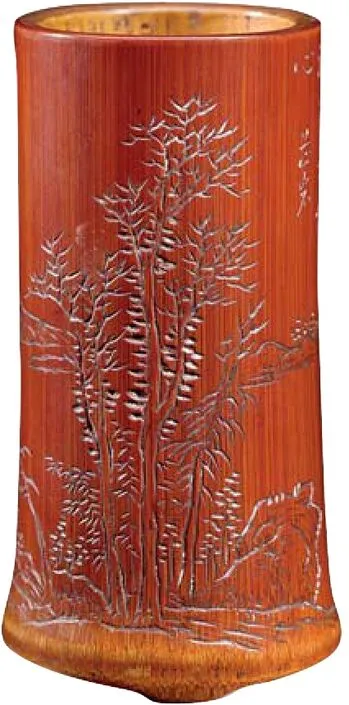

图5 古木竹石图竹笔筒 宁波博物馆藏

图6 竹石图竹笔筒 上海博物馆藏

图7 竹石图竹笔筒 上海博物馆藏

图8-1 云林小景图竹笔筒拓片 上海博物馆藏

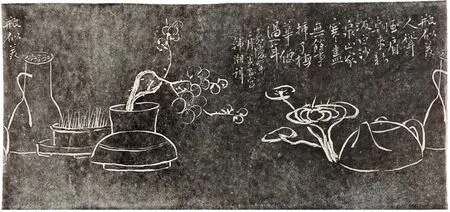

图11-1 韩潮刻岁朝清供图竹笔筒拓片 上海博物馆藏

由朱松邻祖孙三代开创的深雕竹刻,有所谓“因形造境,无美不出,洼隆浅深可五六层”的艺术风格,成为嘉定竹刻的经典手法。周颢最早掌握的竹刻技法应是传统的深刻法,在此基础上,他所作的重要突破就是将阳文浮雕与阴刻组合起来运用。这一手法与以往单纯的浮雕相比,加强了作品的平面感和绘画感;与单纯的阴刻相比,又有着丰富的层次效果。在周颢人物题材的竹刻上,已将阳文浮雕与阴刻组合运用了(图1),不过最成功地运用还是表现山水。

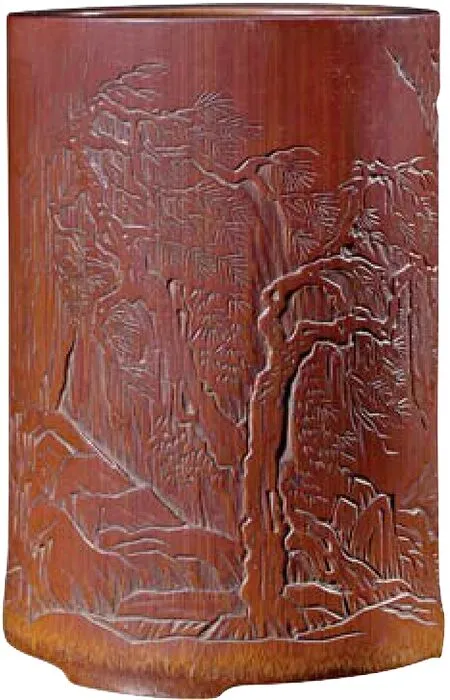

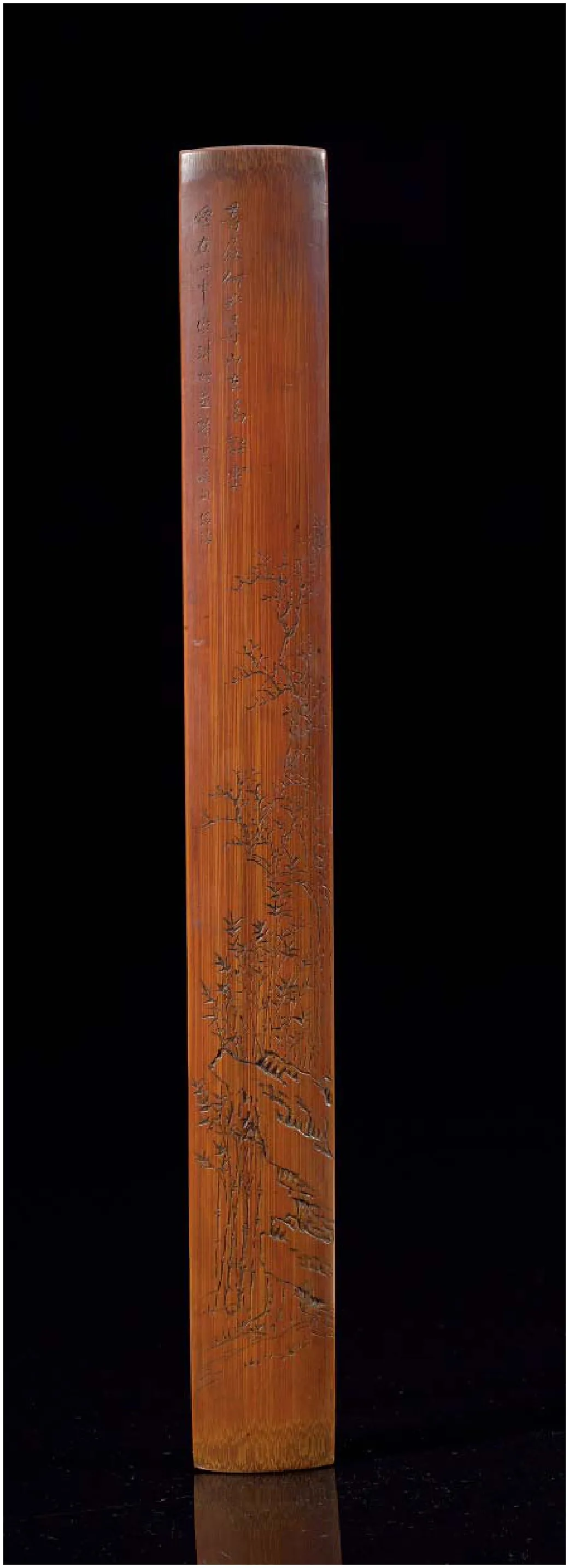

目前所知周颢最早的山水题材刻件,是制于雍正八年(1730)的溪山渔隐图笔筒,气局阔大,有江天寂寥之感。这件作品只见有拓片(图2),但可以肯定周颢此时已经在刻竹上实现了对“南宗”笔法的表现,即“其轮廓皴擦,多以一刀刓出……树木枝干,以钝峰一剔而就”。这一年周颢四十六岁。其后有纪年的包括乾隆九年(1744)的松壑云泉图竹笔筒(图3)和云萝山水图竹笔筒(故宫博物院藏)、乾隆二十一年(1756)的松瀑图竹笔筒(图4)及乾隆三十六年(1771)的溪云山阁图竹笔筒(台北“故宫博物院”藏),均为六十岁后所作。个中以上博藏松壑云泉图竹笔筒为密体山水竹刻的代表作,全器构图瑰奇,意境深邃,山水云树,纤细曲折,疏密有致。其山石除以阴刻刀法表现轮廓线条外,还用圆刀浅浅剔出石上纹理层次,并经打磨,显得变化微妙,丰富而含蓄。松瀑图竹笔筒上的瀑布更显立体,完全是具有绘画勾皴效果的浅浮雕。山水之外,周颢亦颇擅长简笔,传世多有其仿倪云林风味的山水和古木竹石题材的竹刻,如乾隆二十七年(1762)所作之古木竹石图笔筒(图5)。这路作品,都是在大刀阔斧、聊聊数下刻画出树石轮廓后,在山石轮廓线内用圆刀细致地“皴”出石纹,层次丰富而富有质感。用刀劲健中含松灵,刀痕有浅深、阔狭、光毛之变,深峻处如有千钧之力,浅淡处含不尽之意,其中回锋、露锋、藏锋之用无不自然妥帖,如信手书写而成。

图4 松瀑图竹笔筒 上海博物馆藏

图8-2 云林小景图竹笔筒 上海博物馆藏

图10 周颢款文人雅集图笔筒 上海博物馆藏

图11-2 韩潮刻岁朝清供图竹笔筒 上海博物馆藏

周颢这种阴刻与浮雕结合的雕刻手法同样用于创作竹石。竹石是周颢最拿手的题材,竹上刻竹,真是将文人爱竹的逸兴发挥到了极致。这类作品刻竹叶、竹枝纯为阴刻,一刓而就,光洁劲挺,石头则参用浮雕,用刀高低凹突,层次分明而又浑然一体。其中最典型者,当推上海博物馆所藏竹石图竹笔筒(图6)和叶恭绰旧藏竹石图竹笔筒。①当然,纯粹使用阴刻手法的作品,无论是简笔山水还是竹石,对周颢来说就更为拿手了。这路作品,以上海博物馆所藏风竹白石图竹笔筒为代表(图7)。

图12 陶淇刻乔木竹石图竹臂搁 上海博物馆藏

对于“合南北宗于一体”这一评价,金西厓的解释是“刀与笔工具不同,故虽是南宗皴法,或具斧劈意趣”,②笔者以为此说尚可推敲。金元珏实际上是将三朱以来的浮雕深刻传统比作绘画中的“北宗”,因为这一类竹刻模拟物态、讲求形似与装饰性,刀工是为造型服务的,正如所谓“北宗”画。将周颢创法的以阴刻模拟毛笔勾皴效果的竹刻比作绘画中的“南宗”,追求用刀如同用笔般有书写性与独立的审美价值,且这一类竹刻在造型语言上直接模拟绘画中的“南宗”。只有将二者成功地融合起来,既有“用刀如用笔”的写意画神韵,又有深刀刻法的精镂细琢,才可称为“合南北宗为一体”。金元珏将周颢比为诗中集大成的杜甫,誉以“二百余年,首屈一指”,推崇备至,可说是非常精准的评价。

在周颢五六十岁之间的中年,就已将书画和竹刻这两个方向的艺术道路完美地融合了起来,从此进入艺术创作的黄金期,并延续到八十岁后。时人对周颢竹刻作风的赞赏,完全基于以笔墨为最高标准的文人审美眼光,甚至工艺品也要以表现文人画的题材和情趣为上品。从一些评介语言,如“不假稿本,自成丘壑。其皴法浓淡坳突,生动浑成”“皴擦勾掉、悉能合度……浅深浓淡,勾勒烘染”来看,已将周的竹刻视同绘画,更有“画手所不能到者”的评价。此时的周颢在刻竹上已等同于文人书画创作的状态,以致完全可以套用文人画的评价语言来进行描绘,大体来说,其竹刻早期娟秀有致,中岁劲挺有神,晚年苍茫有味。

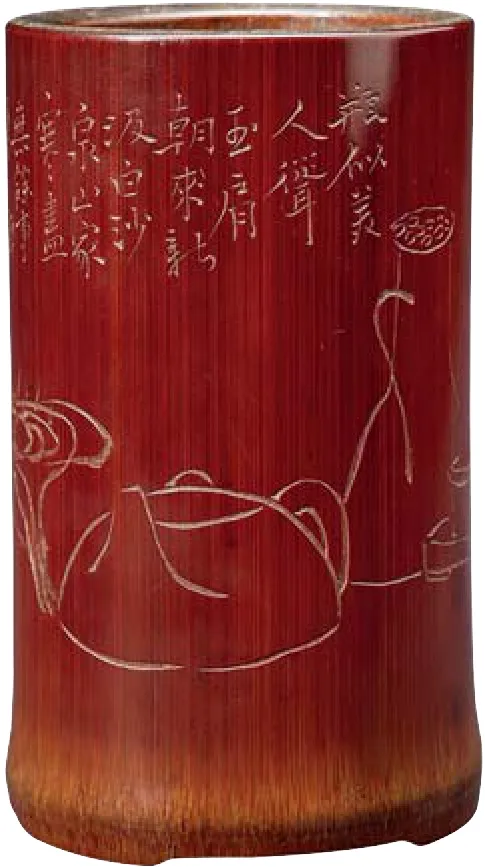

周颢将竹刻创作视若绘画,一个突出的特征是喜欢在竹刻作品的款识上使用题画文。比如他在一件简笔山水笔筒上题刻:“倪云林诗画写意赋景,每自超然,盖不逐于物中,故能游于物外,山之颠,水之涯,得之于心”(图8),表明了对倪云林画格的倾心。又如在一件竹石图笔筒上题刻:“古槎乱篠,冷元人画法也,荒远澄澹之致,返拟茫然。芷岩。”在竹石寒泉图上题刻:“雨窗岑寂,枯坐若面壁僧,弄笔作竹石寒泉,颇得象外之致,芷道人。”(图9)仅观文本,绝对不会想到是一件雕刻作品的款识。

此外,周颢竹刻构图也全出以画意。在筒形竹材上进行画面连转、层次繁复的纹饰构图,远难于画面不相连属的独幅章法。周颢不仅擅长纯绘画式的独立构图,同样精于自“三朱”以来的圜转相连式构图,起讫自然连贯,绝无牵强凑合之弊。无论是山重水复、林木蓊郁,有着黄鹤山樵风味的密体山水;还是一水两岸、荒远澄淡的仿元人简笔山水;在起讫上都处理得自然连贯,绝无牵强凑合之弊。即使是相对简单的纯绘画式独立构图,周颢在山石、树木、房舍、舟桥的位置经营上,在枝干的穿插、树石的避让、点苔的位置上,无一不表现出高超的艺术水平。款字的位置常因构图需要而定,或在空白处,或置物像间,或穷款,或长款,或显或隐,并无定规。

图13-1 芷岩款竹石图笔筒 上海博物馆藏

图13-2 芷岩款竹石图笔筒 上海博物馆藏

周颢开创的竹刻新风,得到了当时广泛的赞誉,也出现了一大批学习和模仿者。其身后自乾隆中叶直到道光初期约五十年间,嘉定的竹刻山水出现了一个高潮。马国珍、王梅邻、时氏诸彦以及传世许多风格相近而佚名的竹人,如“松溪”“少谷”“少溪”“彭年”“康田”“筱谷”“黄叶村农”“浣花庵主”,等等,他们的制品,皆达到一定的水平,虽不能颉颃周颢,其成就也是后来者难以企及的。这些竹人的山水竹刻,其技法与样式均渊源于周颢,但都过于程式化和工艺化,缺乏周氏作品的气韵和天趣(图10)。周颢具备全面的文人艺术素养,加之强烈的文人气质,这都是后来者所不具备的。周氏经过苦心探索的一些手法,被后学作为一种模式固定了下来,将他们所能领会和掌握的部分与嘉定竹刻原有的一些程式和手法进行了糅合,于是形成了清中期竹刻山水的新样式。③这种新样式,称为“阴阳文合刻”。为使阳文(浮雕)与阴刻的层面间良好地过渡与衔接,必然要摒弃嘉定竹刻原来主流的深刀高浮雕技法,而浅浮雕为主。虽说不尽由于周颢的影响才造成清中后期以来竹刻以浅浮雕和浅刻为主的局面—因为至迟在康熙后期到雍正年间,留青阳文、陷地刻法以及由吴之璠开创的“薄地阳文”风格都开始流行,这些样式都以压缩浮雕高度为特点,正是出于对绘画效果的迷恋,才使得雕刻艺术日益以模拟绘画为能事,这是入清以来所有工艺美术部门的共同风尚—但周颢作为竹刻部门里这一风尚的有力推动者,则是不争的事实。

江浙地区众多竹人倾心于周颢富于文人情趣的阴刻法,但嘉定以外缺乏深雕的技术传统,使得“合南北宗为一体”的丰满面貌无法被轻易模仿。褚德彝在《竹人续录》中指出“嘉定周芷岩刻山水始用刀作凹凸皴法,后来仿刻者甚少”,即使如韩潮这样的名手,模仿之作也是“雅饬远逊”。尽管如此,由周颢发挥至顶峰的阴文竹刻,到底是在嘉定以外的地区,由富有文化修养的文人镌刻家推广开来的(图11、图12)。

传世署周颢名款的竹木刻件极多赝鼎,伪托、仿刻泛滥,真者百不得一。《嘉定县续志·卷十五·轶事》中就指出:“芷岩工画,名为刻竹所掩,里中流传较多,亦多摹刻赝本。”周颢用刀,多一刓而就,且随所刻之物变化刀法,形态、笔法毕见,精绝高卓,决无逡巡漫漶、刀下无物之状。伪作刀工,不是枯硬燥恶,就是疲软拖沓,或过或不及,且刀法单调,无节奏,无韵味。即使是对照原作摹刻,虽然物象位置无失,也无法隐藏伪作者在刀法功力上的孱弱(图13)。王世襄先生曾指出《河北第一博物院院刊》印出的一件款署“芷岩”的仿倪山水笔筒为摹刻伪作,即因其刀法太弱,去周颢远甚。周颢是画家而兼竹人,其刻件都有浓厚的画意和文人趣味,绝无民间艺术风貌的作品。即使是以阴文浅刻刀法模拟文人书画的刻件,如果书画风格与周颢相去太远,同样是伪作无疑。必须指出的是,传世应该还存在为数不多的周颢早年探索阶段的竹刻作品,在鉴定上有一些难度,尚需凭借更多的实物资料来开展研究。

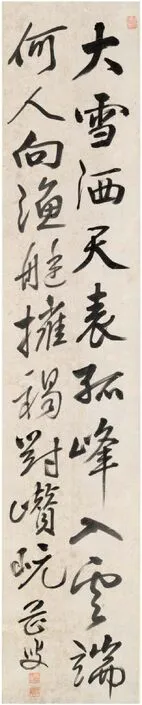

图14 行书诗轴 上海文物商店藏

诗书杂艺

周颢能诗,曾有《芷岩诗抄》传世,为略略同时而稍晚的里中文士时起荃所编,并加序言。嘉庆、光绪两朝所修《嘉定县志》都收入了此书,但未传于今。今天我们只能从周颢的题画诗中一窥其文采。如题《竹石图》:自讶疏狂不合时,清泉白石是心知。闲来爱倚西窗伴,笑听西风搅竹枝。题《竹林幽居图》:偶然领略溪亭趣,绿髩青衫又忆君,秉烛不知心手得,潇湘今夜月应分。题刻古木竹石图笔筒:古木槎枒历岁年,相依竹篠石坛边;东皇亦自勤回护,遮盖浓云尽意眠。砚铭:狂澜汹汹,弱浪浟浟,傍见侧出,不离源头,文河浩渺,宗泒有由,空言泛滥,莫非支流。等等。

周颢的书法,据《竹人录》所载是学习苏轼,并参以己意,“行草跌宕奇伟”“超然流俗之外”。今从其题画书迹来看,大致不差。清代学苏字风气极盛,比如清六家之一、长期活动在嘉定的大画家吴历(1632—1718),书法就全学苏轼。但周颢学苏字并没有模仿那种压扁形态的习气,而仅取其丰神洒脱的一面。另外,也受过王翚和恽寿平的影响,既有潇洒恣肆的一面,又有敦和醇厚的一面。传世周颢书法的独幅作品十分稀少,上海文物商店所藏行书诗轴,为大字行书,书录文同题范宽《雪中孤峰》诗,老健有神,十分精彩(图14)。周颢的书法成就,更多地体现在他的刻字上。

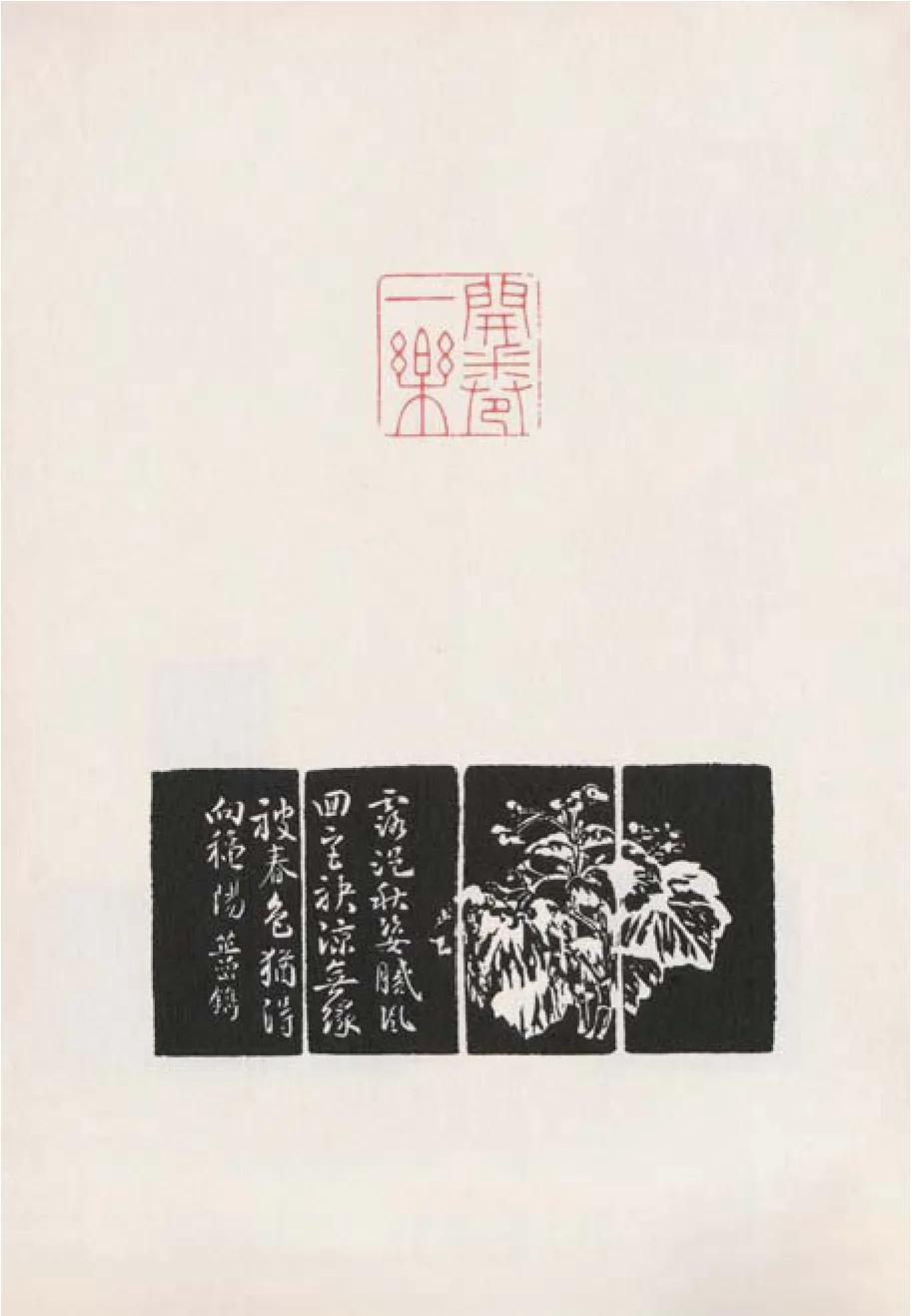

周颢也能篆刻,晚清叶为铭辑《广印人传》,便将周颢收入其中,但仅是摘录习见的材料,并没有提供有关周颢篆刻的直接信息。当代日本书道家小林斗盦编《中国篆刻丛刊》,收入了两方周颢所刻两方象牙章,据云采自《鲁盫印选》。二印皆作工细之朱文,真伪莫辨(图15)。周颢画作上所钤印章,哪些是自篆,哪些是他人所刻,也无从知晓。仅就已有材料推测,周颢印风当不出清初徽派、东皋派及扬州派之藩篱。

图16 藤萝映月端砚 天津博物馆藏

图17 汹涛弱浪端砚 天津博物馆藏

图15 开卷一乐印

此外,周颢还能雕琢砚石,文献述其“又善斫砚,就石形势雕刻,得天然之趣”“随其体势以肖之,人皆珍惜”。竹刻与砚雕虽同为雕刻艺术,但材质、工具不同,手法、劲道迥异。周颢并非专业砚工,但凭借刻竹而得的雕刻技能,偶尔奏刀于砚,也是自然不过的事。故此他选择的砚艺风格,一定是不同于专业砚匠以整饬工细或肖形生动为能,而是随形就势以得天趣为尚的。因文献中有周颢琢砚的记载,传世遂多滥加芷岩名款的伪砚,唯天津博物馆所藏二方,不仅雕刻风格、审美意识与周颢契合,而且铭文书法风格也与年代相符,允称真品(图16、图17)。周颢弟子徐枢,“琢砚得芷岩遗法”,曾琢一端砚赠金元钰,并刻铭:“温然者质,苍然者色。以归君子,天花洒笔。”完全继承了周颢自琢砚、自铭自刻的做法。

结语

周颢的作品传世并不算少,但散见于各处。与他享有盛誉的竹刻相比,他的绘画尚未受到应有的重视。了解其绘画成就的人们在他去世之后就感叹其画名为刻竹名所掩,不过对于周颢来说,他画画、刻竹、吟诗、饮酒,度过漫长而充实的一生,也可说是毫无遗憾。他应该没有预料到,作为僻处东吴一隅的不仕文人,他那些游戏之作的竹刻,竟然成为中国文人进入工艺美术领域最成功的作品范例之一。从竹刻艺术的角度来说,周颢的成功不仅是空前的,也是绝后的。因为再也没有一个竹人,有他那样高超而全面的文人艺术素养;也再也没有一个文人书画家,有他那样精深而卓越的雕刻水平。

注释:

①笔筒收入王世襄、翁万戈编Bamboo Carving of China,华美协进社,1983年。

②金西厓著,王世襄整理《刻竹小言》,《竹刻》,人民美术出版社,1992年。

③施远《“清溪”款竹刻解疑兼析清中期嘉定竹刻山水的新样式》,《上海博物馆集刊》第十期,2005年。

(本文作者为上海博物馆副研究员)

责编/王可苡