基于慢城理念的传统民俗文化旅游资源开发研究—以龙井市为例

2017-07-25昔今姬吕弼顺

昔今姬, 吴 红, 吕弼顺

(1.延边大学理学院地理系,吉林 延吉 133001;2.龙井市环境保护局,吉林 龙井 133400)

基于慢城理念的传统民俗文化旅游资源开发研究—以龙井市为例

昔今姬1,2, 吴 红2, 吕弼顺1*

(1.延边大学理学院地理系,吉林 延吉 133001;2.龙井市环境保护局,吉林 龙井 133400)

以延边朝鲜族自治州龙井市老城区为研究对象,重点对龙井市地域特性和文化资源进行大范围调查。利用2013年龙井市社区管理委员会对城区5个社区7个工作站的人口数据统计资料,统计出老城区内人口48 300人,符合创建慢城的人口条件。在此基础上,分析老城区打造慢城需要达到的特殊指标要求。研究表明:龙井市非物质文化遗产、旅游景区、城市绿化覆盖率和环境要求等方面都符合慢城开发条件。与此同时,全面整合龙井市全域旅游资源,将慢城理念与特色小镇建设相融合,探索新发展模式,重新正确定位龙井市城市功能,以探索区域经济发展新出路。

慢城;龙井市;传统民俗文化;旅游资源开发

《慢城宪章》中把慢城定义为:“慢城是这样一种城市,它们实施重视修复环境、倡导再循环技术的环境政策;实施旨在实现城市土地增值,而非过量占有的土地政策;力图提高城市环境质量,优化城市结构;通过有机种植获取食物;支持植根于本土历史文化和传统的产品生产;促进市民好客度,消除阻挠旅游者与市民及旅游从业者交流的物质、精神障碍;加强青少年慢城审美教育,增强全体居民的慢城生活意识”[1]。目前全球已有147个慢城通过慢城国际联盟(http://www.cittaslow.org)认证,分布于24个国家,欧洲的慢城多半是中古世纪的小城,人口只有几万人[2]。截至目前,国内被评为慢城的城市共有3个[3]。依托龙井市特色朝鲜族民俗文化优势,传承创新、深度开发特色旅游资源。全面推进旅游产业发展,必须与城市建设融合发展,与民族文化融合发展,与美丽乡村建设融合发展,与生态文明建设融合发展。因此,深挖旅游资源,做大做强旅游业势在必行,但由于目前政府部门对龙井市老城区内固有旅游资源开发力度不够,旅游各项工作推进进度缓慢、效果不明显。因此,提出本课题旨在为龙井市的旅游资源深度开发战略提供依据,促使龙井市的旅游业以及配套经济实现持续、健康、快速发展。

1 区域概况与数据来源

1.1 区域概况

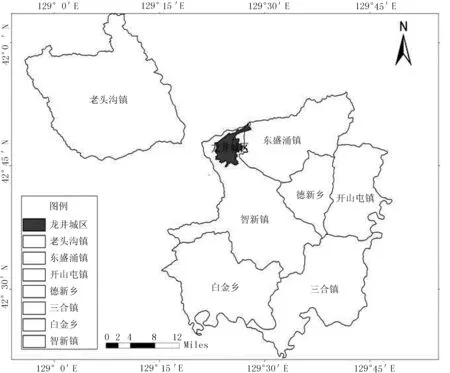

龙井市地处吉林省东部,延边朝鲜族自治州东南部,长白山东麓,是长吉图开发开放先导区的前沿、图们江区域国际合作和延龙图新区(吉林延龙图文化旅游区)开发的重要组成部分(图1)。总面积2 208 km2,占全州总面积5.17%。地处长白山中段,四周群山环抱,山势高峻。境内最高海拔为1 331 m的南岗山脉;最低点为东部布尔哈通河泄流处,海拔101 m[4]。全市人口(含乡镇)167 131人,其中,市区人口82 635人。龙井市市域辖安民街、龙门街2个街道办事处,隶属龙井市社区管理委员会管辖。社区管理委员会包含整个城市社区,下辖龙门、文化、天图、安民、河西5个社区。2012年被国家发改委列为“国家西部地区生态文明示范工程试点县市”和“长白山林区生态保护和经济转型规划范围”。凭借开发开放的新平台,龙井市的经济发展有了更为有力的政策支持。根据2014年国务院颁布的《关于加快沿边地区开发开放若干意见》,省、州明确将龙井市列为开发开放重点县市,围绕龙井市强烈的地方特性与民族特色文化,绿色生态的环境优势,传统民俗文化的旅游资源开发具有巨大潜力。

图1 龙井市行政区域分布图

1.2 数据来源

龙井市档案局、龙井市旅游局、龙井市环保局、龙井市住建局、龙井市社工委统计资料,以及龙井统计年鉴旅游、城建部分数据,成为本文研究的重要数据来源。因外出务工人员较多,龙井市区在籍人口与实际居住人口统计较为困难,数据分布各相关单位并无详实完整的数据,为获得一手数据,一方面通过划定龙井市老城区范围获得资源数据,另一方面采用实地调查对龙井市城区主要的观光旅游资源进行了实地调研并对经营者进行调研,以此获取本文的旅游资源数据。

2 龙井市旅游资源特征分析

2.1 龙井市老城区划定

龙井市老城区的划定根据吉林省城乡规划设计研究2008年8月制定的龙井市城市总体规划(2007—2030)市域重点区域规划图所界定。范围包括:龙井市海兰江以东龙门社区,六道河以北文化社区,火车站以南部分天图社区,东山路以西,原农学院、琵岩山下加油站所辖河西社区以及工农桥棚户区,直至合成利村以北老四商店为界的安民社区。

2.2 龙井市老城区打造慢城具备的条件

“慢城”的宗旨是保护当地文化特色,而对于全球化带来的标准化和同质化产生抗拒。它保护的不仅仅是一种生活方式,更多的是为了实现回归本真的生态文明建设,重新诠释了人类社会的多样文化色彩[5]。龙井市老城区具备慢城需要达到的特殊要求。慢城需要达到的特殊要求[6],如表1所示。

表1 慢城需要达到的特殊要求

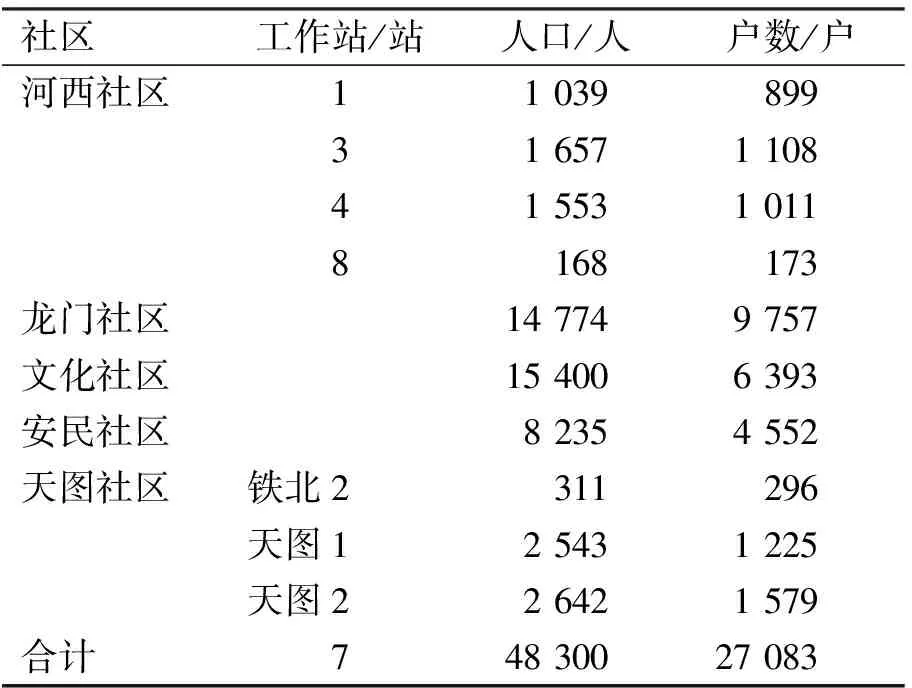

根据龙井市《2014龙井统计年鉴》,龙井市全市人口(含乡镇)167 131人,其中,市区人口82 635人。龙井市市域辖安民街、龙门街2个街道办事处,隶属龙井市社区管理委员会管辖。社区管理委员会包含整个城市社区,下辖龙门、文化、天图、安民、河西5个社区。2013年,社区管理委员会通过划分各社区工作站及网格,对市内人口基数进行入户普查统计,得到有效统计数据,通过对老城区划定的范围,统计出老城区人口数(表2)。

表2 老城区人口统计

由表2可知,龙井市老城区划定范围区域内人口48 300人,符合慢城开发人口不超过5万人的首要标准。老城区作为龙井市生活文化的中心,自1858年朝鲜垦民聚落开始生活以来,已有近160年的历史,是中国朝鲜族文化保存最完好的地区。

慢城既要尊重传统,又要保持传统,在发展经济的同时更注重保护生态和自然。而“慢”并不代表在经济发展上减速,反而是要将传统的生活方式与现代化技术相结合,在传统与现代间找到一种平衡,使居民既享受到现代化带来的便利,又可以保持高度幸福愉悦感[7]。在追求可持续发展现代生活中,也能拥有一个原汁原味的自然生态环境,来到这里,可以充分感受到当地独特的文化氛围,享受到独特的当地风味,重拾古朴的生活品质,获得某种意义上的恬然生活。

建立“慢城”,最重要的就是要以一个宜居的环境作为基础,和谐的社会环境和绿色生态的自然环境是创建的必要标准。应发掘与传承地方文脉,保护本土传统手工业,保护本地民俗节日等非物质文化遗产,保持慢城区域的社区活力[8]。龙井市是宜居的朝鲜族民俗文化城,作为中国朝鲜族思源文化圣地,既是移民首源地、教育文化发祥地、农耕文化起源地,又拥有具有浓厚民族文化底蕴的人文环境。龙井市在2014年获得了吉林省第2个、延边朝鲜族自治州第1个省级生态市命名的城市,有着符合慢城建立最基础的优越生态环境。在“十二五”期间,龙井市被列为国家级生态文明试点县市和全国水生态文明建设试点城市。

2.2.1 区域规划定位

根据《龙井市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,龙井市立足于宜居宜游的生态环境,发挥天佛指山生态屏障功能,将绿色、低碳、可持续发展理念融入到生产、生活、生态空间,构建生态安全体系,探索走出生态良好、绿色发展、文明富裕的转型发展之路,加快生态城市、智慧城市和人文城市建设,把龙井建设成为具有良好居住和空间环境、人文社会环境、生态与自然环境和清洁高效的生产环境的生态宜居城市,区域规划定位符合慢城要求。这一发展战略同时符合国际慢城组织定义的“保护环境与可持续发展”要求。在经济发展过程中注重保护本地自然环境、民俗文化传统,走绿色发展之路的做法也与国际慢城组织所倡导的生活方式相吻合,也很好的证明了龙井市老城区打造慢城的可行性。

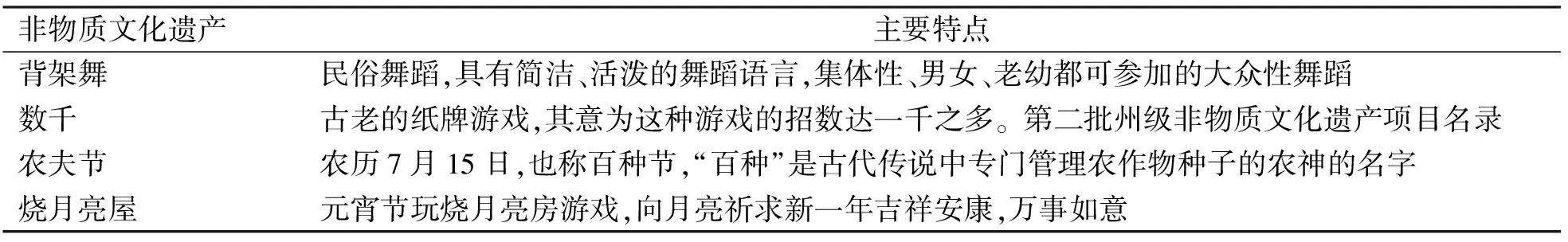

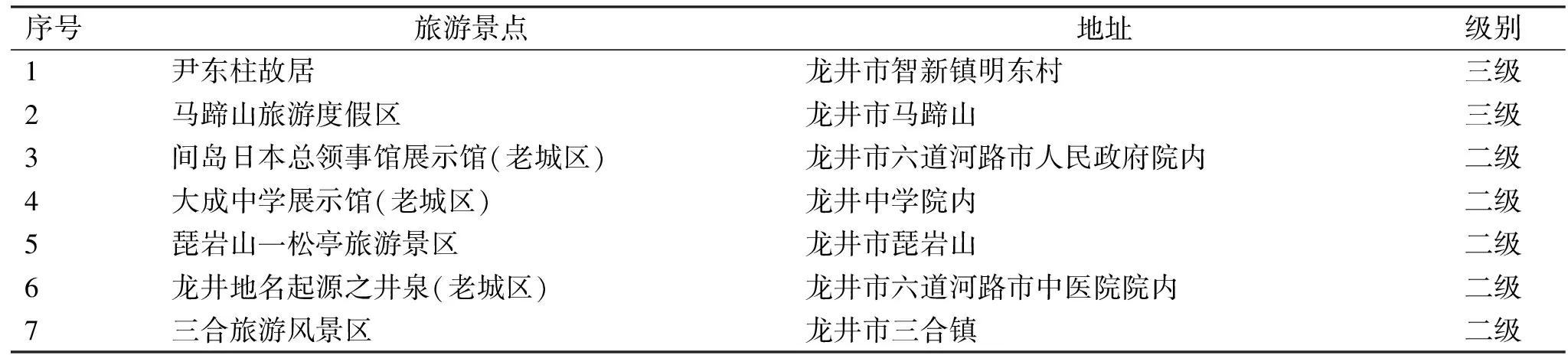

2.2.2 慢城开发思路

在《辞海》中把“传统”定义为“历史”沿传下来的思想、文化、道德、风俗、艺术、制度以及行为方式等,对人们的社会行为有无形的影响和控制作用[8]。龙井市老城区作为朝鲜族民俗文化传承的中心地带,有着较好的民俗表演、歌舞演艺的历史传承基础,具有民俗、地域特色、健康向上和技术先进的文化娱乐项目,拥有集演艺、餐饮、庆典、旅游、体验为一体的文化产业[9]。朝鲜族传统技艺、传统表演、传统饮食,在这里被原汁原味地传承,朝鲜族优秀传统文化形成了传承体系保护和发展传统文化产业符合慢城开发思路。文化遗产与非物质文化遗产在这里得到有效保护,对间岛日本领事馆旧址、大成中学旧址等遗产资源在保护的基础上开发,充分发挥了龙井市老城区的人文优势和自然优势,弘扬优秀节庆文化,持续打造了老人节、梨花节、苹果梨节、农乐节、黄牛节、松茸节、辣白菜节、朝鲜族民俗风情饮食文化节等节庆文化品牌。慢城开发中的“历史性建筑(古建和民居、体现历史文化的价值与多样性)”在这里得到完整的诠释,文化保护与慢城思路相吻合。龙井是中国朝鲜族民俗文化城,文化资源丰富,目前被列为非物质文化遗产名录的有3项(表3),国家三级旅游景区2处,国家二级旅游景区5处(表4)。

表3 龙井市非物质文化遗产名录

表4 龙井市旅游景点一览表

“十二五”期间,龙井游客总接待量267.31万人次,同比增长15%。实现旅游收入11.91亿元,同比增长25%。2015年全市接待国内外游客70万人次,实现旅游收入3.55亿元。

2.2.3 龙井市慢城建设理念

龙井市构建绿色生态、健康宜居的中国朝鲜族民俗文化城的目标符合慢城开发理念。在龙井经济发展过程中,始终坚决地限定高污染、高耗能、高排放的项目引进,反对以牺牲环境为代价寻求经济发展[10]。目前龙井市大力推进生态农业建设,推进无公害农产品的发展,既很好的保护了生态农业环境,又避免了污染破坏,生态文明建设取得显著成效。龙井的生态环境资源丰富,空气质量好,市区大气环境质量达到国家空气质量二级标准,处于全国领先水平。把生态建设作为优化发展环境和推动县域经济转型的重要支撑,围绕国家生态市和国家园林城市的创建活动,大力实施天然林保护、公益林建设、城市绿化、村庄绿化、道路水系绿化等工程,形成各种绿地相互交融的绿化生态系统。龙井市城市建成区绿化覆盖率达到39.75%。

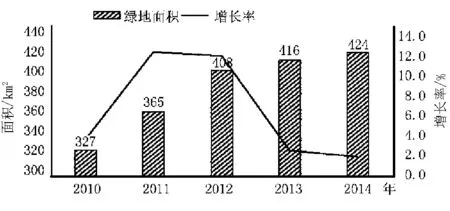

根据龙井市2009—2014年度统计年鉴分析龙井市城市绿地变化图(图2)(资料来源:龙井市统计局统计年鉴),城市绿地面积从2009—2012年增长速度较快,2013年起趋于稳定增长,涨幅较小,说明市内绿地开发已进入了一个全面平衡发展阶段。

图2 2010—2014年龙井市城市绿地变化图

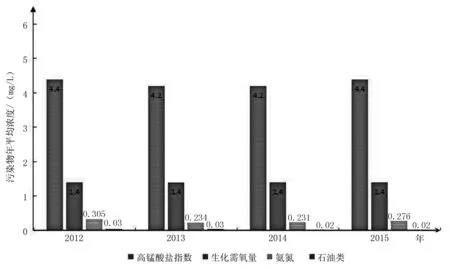

龙井市海兰江等重点流域断面水质达标率100%,2012年—2015年,龙井市域范围内海兰江各断面水质各指标分析见图3(资料来源:龙井市环境保护局)。

图3 2012年—2015年龙井市海兰江主要污染物浓度

由图3可知,龙井市域范围内主要污染物为高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮和石油类,且各类指标均未发生超标现象。各主要污染物年均浓度均在《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ级标准值以下。龙井海兰江水质指标均达到国家Ⅲ类水体标准要求。

龙井市产业结构不断优化,三次产业结构比为12.5∶38.7∶48.8。农业经济构调整步伐加快,吉林延边国家农业科技园区获批。2015年农业增加值达到4.89亿元,“十二五”期间年均增长4.7%,粮食生产的基本地位不断稳固,农作物播种面积稳定在2.8万 hm2以上,粮食年均产量达到14.57万t[11]。注重生态环境保护的发展策略给龙井市带来实实在在的经济收入,也带来了生活观念、眼界的不断开阔与提升,实现了在保护自然生态环境的前提下发展经济建设。这样的建设理念与慢城理念相契合。

3 全域开发旅游线路分析

3.1 慢城带动龙井市全域旅游

所谓“全域旅游”是指,各行业积极融入其中,各部门齐抓共管,全程居民共同参与,充分利用目的地全部的吸引物要素,为前来旅游的游客提供全过程、全时空的体验产品,从而全面地满足游客全方位体验需求[12]。全域旅游强调当地居民与游客实现融合,用龙井老城区打造“慢城”的理念带动全域旅游,满足旅游过程中以城市为中心的空间尺度。全域旅游必须在智慧旅游[13]、资讯便利上下功夫,在落实方面注重“四全”,即“全方位”、“全部门”、“全行业”、“全游客”,在全域范围内实现一切可利用的资源及旅游吸引物都可以被开发成为吸引旅游者的节点,用于突出旅游整体形象,完备各种旅游设施,开发综合性区域,打造连片全域旅游。

龙井市老城区打造舒适“慢城”,主张“静赏、慢餐、缓行、感悟、养生”,深度体验慢游的核心理念,实现旅游本真的精神回归。如何定位以“慢城”为中心的全域旅游,就需要在落实方面突出“四全”。“全方位”即在满足“吃住行游购娱”的旅游6要素的基础上,增加“文化、民俗、特色”等相关要素。目的地有别于其他的旅游吸引力和投资吸引力得到充分提升,逐步实现旅游产业到旅游经济的转化。提供旅游体验,是全域旅游通过现代技术的结合而形成的创新,得到全方位应用。“全部门”即全域旅游发展要龙井各部门积极参与旅游资源的建设、开发及管理当中,推动旅游业发展,通过旅游业的发展促进本部门其他业务的拓展。在全域旅游战略背景下,理念的推广和旅游口号的宣传,形成龙井独有的统一形象。“全行业”就是指整个龙井产业结构中具有未来产业发展的核心。随着龙井本地产业结构的优化调整,在“绿色发展”的大背景下,发展医药、手工业、房地产业等都可以贯通与旅游之间的关系,用以提升和推动产业带来的附加值,通过此间融合推动与旅游业共同发展。“全游客”旨在游客投身于旅游环境中,融入当地生活,暂时忘记自己外地人的身份,真正意义地感受龙井所带来的归属感,只有这样才能长久停留,成为龙井的常客、回头客。在新的旅游环境中体会到美好的自然风光、有趣的人文特色,享受良好的旅游环境,达到慢旅游所带来的惬意舒适。

全域旅游不仅要为外来游客提供优质的服务,同时也要充分考虑“生于斯、长于斯”的本地居民的利益[14]。

3.2 全域旅游开发“5线”

龙井有着地方独有的一种精神,是朝鲜族传承的生活文化也是精神文化。在特定的时代和地域中不断形成、扩大和演变,为民众的社会生活服务。龙井的传统民俗文化旅游是以独具特色的区域历史文化现象及遗存的中国朝鲜族文化为核心内容的一种旅游方式。按照龙井各乡镇发展的重点,需要培育一批旅游强乡、镇。进一步树立信心,发挥优势,从而丰富整体旅游功能,树立新的龙井旅游形象,全面推进全域旅游。设立旅游开发“5线”,1线为边境三合镇、白金乡,目标是龙井边境旅游第1区。以边境游、出境游为主线,全力推进边贸产业及旅游产品推介[15]。2线以智新镇为发展地,目标是龙井红色旅游第1区,成为延边“红色旅游”亮点。3线是老头沟镇,目标是休闲娱乐旅游第1区,加大裕龙水上乐园成为夏季旅游的特色产品。4线东盛涌镇、德新乡,发挥中国特色小镇优势,以海兰江朝鲜族特色村寨、延边旅游集散中心,引导生态旅游业和现代农业完美结合。5线为立于中轴线的龙井老城区,开发慢城,构建慢生活模式,设计宜居的城市中心区,全面整合龙井全域旅游资源,创新旅游产品。

3.3 体验式乡村旅游开发

龙井的人文内涵和文化魅力,将慢城理念与特色小镇建设相融合,创新性建设美丽乡村,探索“民俗文化慢城+田园体验”的新发展模式[16]。在社会经济发展的新常态下,国家提出新型城镇化发展的目标要求。新型城镇化的核心是以人为本,注重保护当地农民的切身利益,与现代农业发展相辅相成。慢城的发展基于地方特有的文化特色,注重传统的保持,慢城模式下的体验式村庄有利于塑造个性化城市。实现田园体验的关键是保护原住民生活的本真性,目的是提高原住民的生活质量。随着旅游模式商业化开发,原住民生活节奏会产生“被加快”现象,要协调好发展过程中的关系。当代的体验式旅游趋势,有别于只注重观赏、游览性的传统大众团体旅游,亲身参与体验的小规模团体和个体旅游能获取更高的附加值和满足感。但为了更好地提高田园体验式旅游的服务质量,要采取预约等形式接待旅游者。体验田园旅游,可以使旅游者亲身体验烧火炕等方式,在暖和的炉灶中烤地瓜、土豆,回忆过去,也可成为回忆。在院子里烤肉、烤海鲜,品尝乡土食物,体会乡土文化。国际慢城联盟所要求的主要产业模式是以有机农业为主,倡导不使用农药化肥,生产当季农作物。有机农业完全依赖自然界节气,人们全程跟踪植物的生长,增强对植物成长周期这一“慢”体验,感知生命[17-18]。满足旅游者对农场慢生活的多维体验需求。对于朝鲜族传统民俗文化方面,突出朝鲜族特色,增加特色民俗项目开发,利用庭院开发来体验朝鲜族乡土饮食,品尝原生态朝鲜族食用的蔬菜、野菜,在龙井体验“慢食”、“慢生活”。

4 结论

本文根据龙井市传统民俗文化的旅游资源特征及龙井市慢城开发提出龙井地区旅游资源全域开发。设立旅游开发“5线”,1线为边境三合镇、白金乡目标是龙井边境旅游第1区。以边境游、出境游为主线,全力推进边贸产业及旅游产品推介。2线以智新镇为发展地,目标是龙井红色旅游第1区,成为延边“红色旅游”亮点。3线是老头沟镇,目标是休闲娱乐旅游第1区,加大裕龙水上乐园成为夏季旅游的特色产品。4线东盛涌镇、德新乡,发挥中国特色小镇优势,以海兰江朝鲜族特色村寨、延边旅游集散中心,引导生态旅游业和现代农业完美结合。5线为立于中轴线的龙井老城区,开发慢城,构建慢生活模式,设计宜居的城市中心区,全面整合龙井全域旅游资源,创新旅游产品。

[1] 张俊,卢凤萍,古风.慢城旅游吸引力系统的内涵与构建[J].城市问题,2011(09):26-32.

[2] 邵隽,李昭.慢城的可持续发展,城市发展研究[A].2015,1(22):66-78.

[3] 施益军,翟国方,关雷.中外慢城发展模式比较研究[J].城市问题,2016(03):15-16.

[4] 吕弼顺,朱卫红,金熙政.延边旅游资源的可持续利用与开发[M].延吉:延边大学出版社,2003.

[5] 林灵.中国浏阳溪湖国际慢城规划研究[D].长沙:湖南农业大学,2014.

[6] 陈永佟.武夷山慢城旅游发展研究[D].福州:福建师范大学,2013.

[7] 孔育红.基于“慢城”理念的高淳乡村旅游开发研究[D].南京:南京农业大学,2014.

[8] 夏征农.《辞海》[M].上海:上海辞书出版社,1999:233.

[9] 李庆,陈卓,韩顺兰,等. 延边地区城郊观光农业旅游线路研究[J].延边大学农学学报,2015,37(02):133-139.

[10] 汪艳.新型城市化下旅游产业结构及其升级研究[J].黑龙江八一农垦大学学报,2015(01):115-119.

[11] 龙井市人民政府[Z].龙井市国民经济和社会发展第十三个五年规划,2016:1-2.

[12] 陈竹,叶珉.家园还是主题公园:对当代中国城市住区非现实空间意向构造的思考[J].国际城市规划,2009,24(4):46-51.

[13] 国务院.关于加快发展旅游业的意见[EB/OL].(2009-12-03).

[14] 厉新建,张凌云,崔莉.人文地理[J].全域旅游:建设世界一流旅游目的地的理念创新——以北京为例,2013(3):130-134.

[15] 徐娟秀,郑蓓媛.“一带一路”战略背景下甘肃文化旅游业创新发展的几点意见[J].赤峰学院学报(自然科学版),2017,33(01):61-62.

[16] 万红珍.产业融合视角下旅游与文化产业的协调发展研究[J].长春大学学报,2016(07):18-21.

[17] Pink,S. Sense and sustainability:The case of the slow city movement[J].Local Environment,2008,13(02):95-106.

[18] G.Duranton.Urban ecolutions: The Fast,the slow,and the still[J].The American Economic Review,2007(09):45-6.

Traditional folk culture based on the study on the development of tourism resources——A Case of Longjing City

XI Jinji1,2, WU Hong2, LU Bishun1*

(1.GeographyDepartment,ScienceCollegeofYanbianUniversity,YanjiJilin133001,China2.LongjingEnvironmentalProtectionBureau,LongjingJinlin133002,China)

Taking the old city of Longjing in Yanbian Korean Autonomous Prefecture as the research area, this paper focuses on the investigation of the geographical characteristics and cultural resources of Longjing City. The use of 2013 Longjing City Community Management Committee on the urban community of five communities 7 population statistics, statistics out of the old city area population of 48 300 people, in line with the creation of slow urban population conditions. On this basis, the analysis of the old city to build the slow city needs to meet the special requirements. The study shows that Longjing City's intangible cultural heritage, tourist attractions, urban greening coverage and environmental requirements are in line with the slow city development conditions. At the same time, the comprehensive integration of Longjing City, the global tourism resources, the concept of the city with the characteristics of small town integration, explore new development model, re-positioning Longjing city function, to explore a new way out of regional economic development.

slow city; Longjing City; traditional folk culture; tourism resources development

2017-02-15 基金项目:2016年吉林省社会科学基金项目(2016B306)

昔今姬(1985—),女,吉林延吉人,在读硕士,研究方向为旅游地理和旅游规划。吕弼顺为通信作者,

E-mail:bslv@ybu.edu.cn

1004-7999(2017)02-0082-07

10.13478/j.cnki.jasyu.2017.02.014

F592.7

A