论中国—东盟遗传资源保护合作机制的构建

2017-07-25刘雪凤王帆乐刘秀娟

刘雪凤,王帆乐,刘秀娟,吴 凡

(1.中国矿业大学公共管理学院,江苏 徐州 221110;2.广西大学公共管理学院,中国东盟研究院,广西 南宁 530004)

论中国—东盟遗传资源保护合作机制的构建

刘雪凤1,王帆乐1,刘秀娟1,吴 凡2

(1.中国矿业大学公共管理学院,江苏 徐州 221110;2.广西大学公共管理学院,中国东盟研究院,广西 南宁 530004)

随着发达国家对遗传资源经济价值和社会价值的挖掘,遗传资源丰富的中国和东盟国家遭受的生物盗版与日俱增,国家利益受到威胁。在“一带一路”建设背景下,中国和东盟国家有必要对遗传资源实施合作保护策略,以有效保护遗传资源。中国和东盟国家应从加强公众遗传资源保护意识、制定区域遗传资源保护特殊法、确立区域遗传资源保护政府间磋商机制、建立独立的信托基金会等方面着手,以优化遗传资源保护合作机制、促进经济领域的深度合作。

中国—东盟;遗传资源;合作机制

1 引言

20世纪中后期,生物多样性保护已成为国际社会的热门话题。这不仅源自对由破坏性开发环境所致环境问题的反思,也源自遗传资源主导的生物科技已成为当代社会可持续发展的新动力。遗传资源是指具有实际或潜在价值的来自植物、动物、微生物或其他来源的任何含有遗传功能单位的材料。遗传资源对当代国家,尤其是对发展中国家意义重大。

首先,有益于满足发展中国家人民健康需求。日内瓦贵格会联合国办公室的统计数据表明,对难以获取先进医疗服务和药品的发展中国家,传统医药可满足80%人民的健康需求。如马来西亚传统医药产品人均消费超出现代医药产品人均消费2倍有余;较发达的韩国,其传统医药产品人均消费比现代医药人均消费高约36个百分点,即便是发达国家,其草药需求也在以每年5%~15%的速度增长[1]。

其次,有益于增加新的经济增长点。据巴西外交部环境与社会事务司参赞透露,全球生物资源市场及其相关产品年产值为5000亿~8000亿美元。当代医疗中,40%的药品取自自然生物资源,约1/3的药物经由生物资源研发获得,尤其是抗癌药物和抗生素。然而,人类开发利用的生物资源尚不足全球总量的10%[2]。生物资源储量巨大,经济价值、医用价值丰富,是当代国家持续发展的命脉。

最后,有益于发展中国家提高竞争力。鉴于发达国家拒绝承认遗传资源国家主权原则,坚持遗传资源获取、利用自由而不受任何限制,发展中国家巨额遗传资源利益遭剽窃。据联合国开发计划署统计,亚洲、非洲和南美洲拥有超过世界总量90%的生物物种,而发达国家基因库却储存、控制着世界上86%的微生物、85%的畜禽及68%的种子基因材料,其制药工业每年从第三世界植物遗传资源中约盈利300亿美元,却无视发展中国家提出的惠益共享请求[3]。发达国家盗用遗传资源并申请专利以获益,其实质是依赖专利赋予的市场支配权迫使发展中国家放弃对遗传资源的控制权,以压制发展中国家提高竞争力。没有遗传资源,发展中国家将沦为发达国家的经济附庸,失去发展主动权。由此可知,遗传资源保护已不证自明。

只占全球地理版图3%的东南亚国家,拥有全球超过1/5的动物、植物和海洋生物资源,可谓天然的“生物资源宝库”[4]。中国—东盟遗传资源丰富,共有资源繁多,深受发达国家生物盗版之害。发达国家生物盗版行为日益猖獗,引起世界知识产权组织(WIPO)的密切关注。WIPO于2004年出版的《知识产权与传统知识》报告,论证了传统知识对发展中国家、传统社区可持续发展具有重要意义,明确指出萨摩亚马马拉树、印度尼姆树、印度姜黄素、马里野生稻等植物资源面临生物盗版的现实际遇[5]。该报告反映出发展中国家采用积极措施和防御措施抵制生物盗版的必要性和紧迫性。

为了有效保护遗传资源,中国与东盟国家应该形成合作机制,其必要性体现在如下几个方面:首先,促进经济合作。中国与东盟国家经济贸易往来频繁,增加遗传资源领域的合作,可减少经济摩擦。其次,提高保护效率。中国与东盟国家由于地理位置毗邻以及生态气候等各方面的原因,拥有共同的遗传资源,如香米稻种。由于泰国、柬埔寨、中国没有就香米稻种流失引起的惠益共享问题达成协议,致使其在遭受美国的生物盗版时无法及时表达自身利益诉求。实践证明,只有形成合作保护机制,才能有效地实施保护。否则,难以对抗发达国家的生物盗版行为。最后,形成国际联盟,增加知识产权国际规则谈判的胜算。中国与东盟国家联合起来,以遗传资源作为谈判的筹码,与发达国家在知识产权领域上讨价还价,把遗传资源作为惠益共享的对象,平衡发展中国家与发达国家知识产权利益。就遗传资源的保护合作问题,彼得·达沃豪斯和约翰·布雷斯韦特提出过类似的观点。他们认为,“(面对TRIPS协议)发展中国家应考虑形成一种否决联盟,反对进一步提升知识产权标准。否决联盟的地位可使TRIPS理事会从一个获得知识产权平台,转化成控制最高标准的机构,以减少扭曲和增加世界经济的竞争性。如果发展中国家无法形成统一否决联盟,可以肯定的是,在知识产权及更广泛的投资领域,通过运用日益增长的双边协议,美国会将他们各个击破[6]。”可以预测,如果中国—东盟没有就遗传资源保护形成有效“否决联盟”,发达国家日趋完善的双边协议将消解中国—东盟所形成的合力,控制国际遗传资源保护发展趋势。反之,则将提高中国—东盟抵制生物盗版的凝聚力,推动遗传资源“南北利益”均衡化。积极联合、构建有效的反生物盗版合作机制,已成为中国—东盟遗传资源保护的当务之急,研究中国—东盟遗传资源保护现状并提出改进之策因而显得十分必要。

2 中国—东盟遗传资源保护的法律框架

中国—东盟遗传资源保护的法律框架是实施遗传资源保护的政策支撑体系,笔者从国际条约、区域合作及国内政策三个层面进行了梳理。

2.1 国际条约

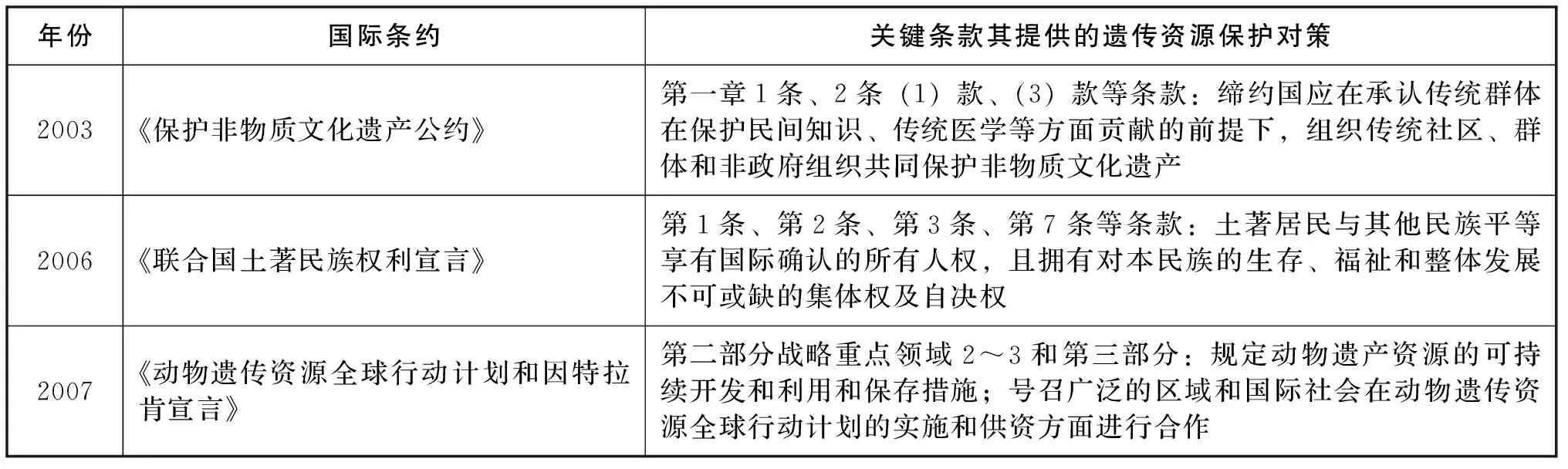

如何界定传统社区、部落的遗传资源归属及其遗传资源开发、使用权限,如何推动传统社区参与遗传资源获取与惠益共享谈判,如何以基于衡平原则、非歧视原则方式保护遗传资源发明等问题引发国际社会广泛讨论,进而推动一系列关涉遗传资源保护问题的国际条约或宣言产生。如由联合国环境规划署于1992年6月1日发起的政府间谈判委员会第七次会议通过的《生物多样性公约》于第8(j)条、第10(c)条、第15条、第16条和第19条等条款中规定遗传资源获取及惠益分享安排;2001年6月25日至30日,世界粮农组织(FAO)粮食和农业遗传资源委员会于罗马举行的第6次特别会议上通过《粮食和农业植物遗传资源国际条约》,明确承认农民在保护和持续利用生物多样性资源方面的贡献。除上述两个国际条约外,致力于解决其他遗传资源保护问题的国际条约或宣言也在国际社会的推动下陆续出台,其大致情况如表1所示。这些国际条约的出现,说明了国际社会对于遗传资源保护的重视,也为保护遗传资源奠定了法律基础。

表1 关涉遗传资源保护问题的国际条约或宣言

续表1

2.2 区域合作

为保护遗传资源,东盟国家积极采取一系列行动进行合作:2000年签订《关于获取生物遗传资源的框架协定》;2003年签订《东盟遗产公园宣言》;2005年签订《成立东南亚生物多样性中心的协议》,同时决定在菲律宾成立生物多样性保护中心;2009年在新加坡召开的生物多样性保护会议中,申明支持《获取生物遗传资源的框架协定》的谈判进程;等等。不仅东盟国家之间重视区域合作,中国—东盟遗传资源保护合作也卓有成效。如2009年中国与东盟国家在第六届中国—东盟博览会期间,联合举办中国—东盟传统医药高峰论坛,将传统医药纳入中国—东盟经济、社会合作重点领域,并通过《中国—东盟传统医药南宁宣言》;2007年签订《关于农业合作的谅解备忘录》等。

2.3 国内政策

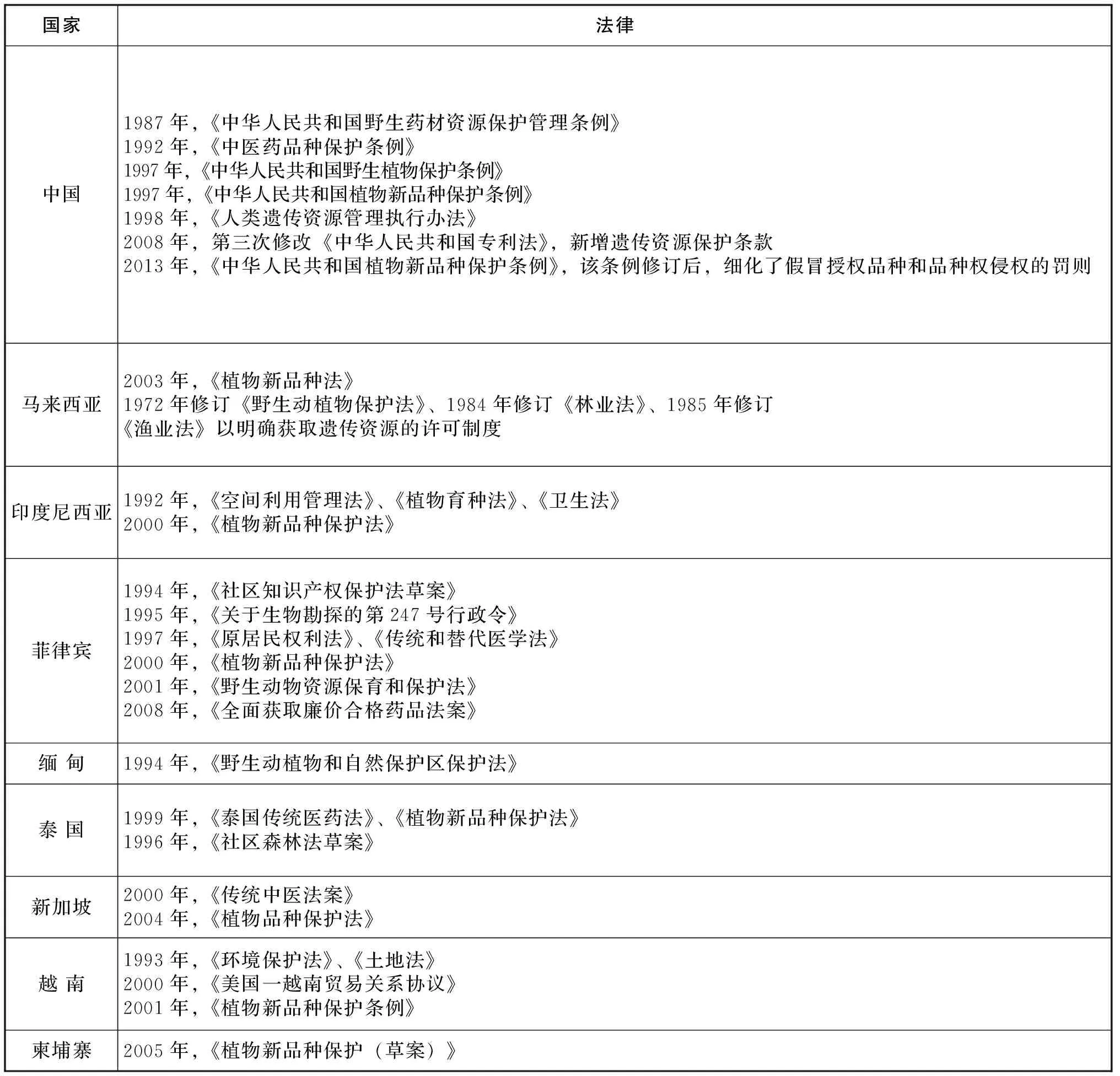

植物专利和植物制药是生物盗版的主要形式。2008年第三次修改的《中华人民共和国专利法》第25条和26条规定,疾病的诊断和治疗方法及动物和植物品种将不被授予专利,同时依赖遗产资源完成的发明创造,申请人应当在专利申请文件中说明遗传资源的直接来源和原始来源,申请人无法说明遗传资源原始来源的,应当陈述理由。除文莱以外的所有东盟成员国,如马来西亚、印度尼西亚、越南等国已制定植物品种保护法或条例,并修改商标法、地理标志保护等现有知识产权法或其他国家政策。其中,菲律宾的遗传资源保护举措较为全面,涉及植物新品种、野生动物、中医药品种及原住居民权利等多方面,如表2所示[7]。可见,中国与东盟国家都高度重视遗传资源保护。

表2 中国与东盟国家遗传资源及其相关传统知识的国内法

3 中国—东盟遗传资源保护合作机制存在的问题分析

中国—东盟已意识到遗传资源保护的重要性并积极采取行动。然而,公民遗传资源保护意识不强、国家立法不全面、区域合作不健全、国际保护不到位等问题的存在,将削弱中国—东盟抵御生物盗版的能力,无法促进遗传资源在国际范围内实现惠益共享。

3.1 公众遗传资源保护意识不强

近年来,中国—东盟公众知识产权意识随国家重视程度提高而有所增强。但是,中国—东盟境内公众总体知识产权保护意识薄弱,遗传资源保护意识尤其薄弱也是不争的事实。中国青蒿素产品专利为跨国企业占有就与公民遗传资源保护意识薄弱密切相关。20世纪60年代中期,中国科学家首先开始青蒿素抗疟研究。20世纪70年代中期,已发现青蒿素抗疟功效及其化学本质。而后,在没有使用专利及其他知识产权法保护青蒿素的前提下,先后于《科学通报》和《中华医学杂志》等期刊发表数篇论文,向全世界揭示青蒿素化学结构及其抗疟功效,致使青蒿素面临不断被窃取的险境[8]。2009年2月27日,东盟六国(新加坡、马来西亚、文莱、菲律宾、越南、缅甸)与澳大利亚、新西兰两国签署含有TRIPS-plus标准的《东盟与澳大利亚和新西兰自由贸易区协定》(AANZFTA),以本国遗传资源及传统知识利益为代价,换取澳新两国农业和纺织业贸易市场的开放[9]。目前,尚无资料表明东盟六国人民对此有何异议,这也可说明东盟国家公众遗传资源保护意识薄弱。中国—东盟公众遗传资源保护意识薄弱,难以参与到抵制发达国家生物盗版的行动当中。

3.2 国家立法不全面

中国与东盟各国遗传资源保护立法不全面的表现主要有以下两点:其一,未涉及或少涉及如何应对外国生物资源剽窃及其他方面遗传资源保护,如基因资源等内容,既无形中增加了中国—东盟遗传资源保护合作领域的不稳定因素,也削弱了应对外国生物盗版的能力。这就导致新加坡非法获取马来西亚冰糖果树并申请专利[10],菲律宾特有树种大花紫薇被一家日本公司用于研发可治疗肾病和糖尿病的药物并申请专利[11],美国哈佛大学在中国安徽农村大量采集血样并偷运回国[12],中国青蒿素产品专利被跨国企业强占等生物盗版事件发生后,资源输出国却无法可依、无计可施。其二,几乎没有国家在遗传资源专利本国优先权和外国优先权之外涉及遗传资源保护国际协作问题。国家遗传资源保护法偏重国内治理,忽视或不重视参与国际协作,无疑会延缓中国—东盟遗传资源保护合作进程,增加协调成员国行动的难度。国内政策不全面,一方面是因为国家制订、修改和实施遗传资源保护法的驱动力来自于履行国际公约的要求,被动性居多,另一方面是因为国家在建立、完善遗传资源保护法方面所需资源不足,国际协作意识不强。

3.3 区域合作不健全

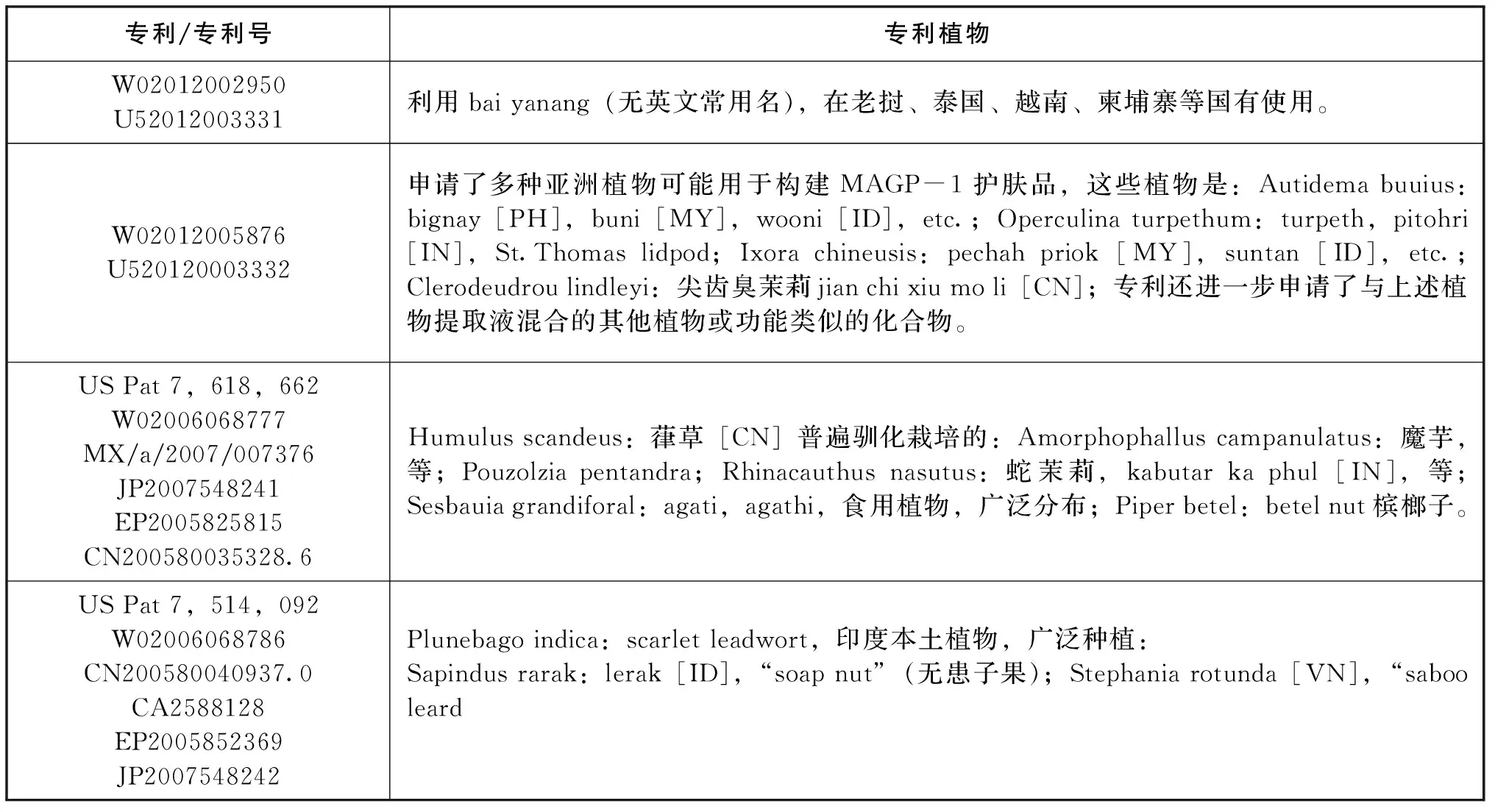

中国与东盟国家山水相连,包含诸多共同资源,如来自中越边境的蚬木。发达国家屡次非法采集中国—东盟植物遗传资源,引起国际社会关注。据第三世界披露,美国雅芳化妆品公司在过去几年申请的6项面霜专利中涉及16种不同亚洲植物,其中,中国—东盟共同资源居多,如表3所示[13]。可以推测,目前发现的发达国家对中国—东盟遗传资源的生物剽窃实属冰山一角。加强区域生物多样性保护力度迫在眉睫。然而,目前只有三个正规的政府间生物多样性保护合作:中缅合作共建的“东南亚生物多样性研究中心”(2015年)、“中老跨境联合保护区域”(2006年)及“大湄公河次区域核心环境计划和生物多样性保护廊道规划”(2005年)[1],既没有在区域内形成有效的区域遗传资源保护磋商机制,也没有覆盖广大急需保护的生物多样性重点区域和物种类型。

此外,由盗版区域共同资源引发的惠益共享问题没有形成合作也加速了遗传资源流失。分散的国家力量一方面不能形成合力,充分利用TRIPS协议及《生物多样性公约》中相关条款做出对己方有利的解释,另一方面易产生“搭便车”心理,过多依靠他国解决而忽略自身作为的重要性,直接助长发达国家生物资源剽窃的嚣张气焰,降低中国—东盟与发达国家在惠益共享方面的谈判力度。

表3 雅芳非法采集亚洲药用植物

注:CN-中国、ID-印度尼西亚、IN-印度、LA-老挝、MY-马来西亚、PH-菲律宾、TH-泰国、VN -越南。

3.4 国际公约可执行性不高

纵览现有国际公约中的遗传资源保护条款,或过于笼统,没有涉及实质性的遗传资源保护问题;或忽视发展中国家利益,削弱公约的公平性和可行性;或相互矛盾,增加遗传资源国际保护的不确定性。首先,尽管《生物多样性公约》中规定了技术转让、生物技术及惠益分享等问题,但其提供的遗传资源保护措施仍带有框架性公约特征。“这是一份引领变革的文件,但该公约把制定(有关取得与惠益分享的)实施性措施的大部分棘手问题留给了各国政府”[14];其次,关税及贸易总协定在讨论TRIPS协议时倡导不迟于1999年建立一个统一专利法体系,却完全不考虑第三世界国家在生命道德和价值体系方面与西方国家存在的差别[15]。对此,土著居民团体表示,“TRIPS将导致我们的传统医药植物和种子以及我们关于健康、农业、生物多样性保持的地方性知识被盗用……实际上TRIPS将削弱和掠夺我们对基因和生物资源的获得权和控制权,导致我们生命质量恶化”[16];最后,1976年联合国人权委员会颁布的《经济、社会及文化权利国际公约》第一部分2条,第二部分11条确认,所有人民享有为自身目的自由处置其天然财富和资源的权利,享有免于饥饿的权利。因此,各国人民有权利用科技知识……改进粮食的生产、保存及分配。而《国际植物新品种保护公约》(1991年文本)不仅把植物资源专利化、私人化,而且在第五章14条规定,除15条和16条规定的育种者权利例外和权利用尽,涉及受保护品种繁殖材料的生产、为繁殖而进行的种子处理、提供销售等活动均需要育种者授权。这一规定无疑极大损害除育种者外其他使用者平等生产、使用和分配受保护品种的权利,与《经济、社会及文化权利国际公约》的倡议不符。正是由于现有国际公约对遗传资源保护考虑不全面,协调不到位,致使国际遗传资源保护在谈判伊始就出现了不同于南北对抗的,包含发展中国家与发达国家间矛盾、发达国家间分歧及发展中国家间分歧的更为复杂的利益格局[17-18]。

4 构建中国—东盟遗传资源保护合作机制的对策

较之其他区域,中国—东盟遗传资源保护合作起步晚、起点低。综合运用多种手段,突破现有知识产权机制保护遗传资源的局限性,将有利于中国—东盟提高抵制生物盗版的行动力和应对国际挑战的凝聚力。

4.1 加强公民遗传资源保护意识

为提高国家遗传资源保护法的执行力,减少、限制遗传资源不当利用,有必要加强公民遗传资源保护意识。东盟国家在提升公众知识产权保护意识方面,主要采用网上教育、研讨交流、学校培训及展览咨询等方式,如新加坡知识产权教育和资源中心开发制作网上教育模式,通过迎合在校学生的兴趣和需要开展知识产权教育[19];菲律宾设立知识产权研究与培训学院为各种研发人员、知识产权权利人及各年龄段学生提供不同课程等[20]。中国—东盟可利用多种媒介、宣传途径,加深公民对遗传资源保护意义和保护措施的认识。第一,依托自然保护区、动物园、植物园、森林公园、标本馆和自然博物馆,利用视频、音像设备广泛宣传生物多样性保护的基本知识,同时加强学校的生物多样性科普教育。第二,将中国—东盟联合举办的亚洲地区知识产权研讨班、亚洲地区知识产权制度高级研讨会等区域论坛的探讨主题拓展至遗传资源保护与使用,及时公布讨论进展和成果,并加强对国际遗传资源热点问题及相关动态的研究、分析。第三,鼓励私人、非政府组织和教育机构在遗传资源保护培训方面发挥作用,为传统社区或部落遗传资源持有者、青年、医师提供遗传资源保护培训等。这些活动都将提高中国—东盟境内公众遗传资源保护意识,增强其对中国—东盟遗传资源保护合作的认同感。

4.2 制定区域遗传资源保护特殊法

考虑到各成员国遗传资源立法不足及区域生物盗版事件频发,中国—东盟国家理应制定共同的遗传资源保护特殊法,既可防止遗传资源滥用和盗用,完善成员国国家立法,也可探索富有特色的区域遗传资源保护法,最大限度保护生物资源免受盗版之害。目前,一些国家,如巴西、哥斯达黎加、印度、秘鲁、菲律宾、南非、泰国等国已制定或正在制定这样的法律,但大多属于只保护某一种传统知识的特殊法(sui generis)。跨区域层次上,一些政府间组织已制定遗传资源保护特殊法。如安第斯(Andean)共同体成员国通过的《保护植物新品种育种者权利的共同条款》《遗传资源获取共同制度》;非洲统一联盟组织(The Organization of African Unity)出台的《保护当地社区、农民和育种者权利的示范法以及遗传资源获取规则》等[21]。可见,制定遗传资源保护特殊法,已成为一种趋势。

遗传资源保护特殊法包括唯一的、涵盖遗传资源保护各个方面的综合性制度及一系列不同的、适应各自保护主题的专门性制度。中国—东盟应采纳上述国家、区域有效的立法模式和实践经验,在遗传资源保护特殊法立法初期仅考虑对传统知识中易限定部分,如传统医学、食品、农业等领域的植物遗传资源进行特殊法保护。条件成熟后过渡至设立包含多种主题的遗传资源保护综合法。

同时,根据《世界知识产权组织防止滥用和盗用传统知识的特殊法保护草案》与《美国-秘鲁贸易促进协议》的遗传资源保护经验,为提升区域整体的遗传资源保护合作力度,特殊法中应包含以下内容:第一,精确界定遗传资源、遗传资源保护目标、遗传资源盗用行为及其惩处措施、遗传资源受益人及遗传资源使用的例外与限制等内容[22]。第二,成员国各方应致力于寻求与遗传资源发明的可专利性有关的信息分享途径[23],并且提供:(a)包含相关信息的可公开获取的数据库;(b)为审查机构书面引用与可专利性有关的在线技术的机会。遗传资源特殊法制定是一个长期而复杂的过程,需要各成员国以更加谨慎和协作的态度共同参与,“不经协调而仓促行事会损害建立遗传资源保护支柱(遗传资源与保护特殊法)的可能”[24]。

4.3 确立区域遗传资源保护政府间磋商机制

2014年9月,东盟国家政府首脑于雅加达就区域面临的重要遗传资源保护问题:如何利用现有知识产权系统保护遗传资源、传统知识和民间文学艺术、如何提高成员国保护遗传资源和传统知识的能力及如何推进国际遗传资源保护进程等问题进行协商[25]。为建立、深化中国—东盟遗传资源保护磋商机制,推动知识产权与遗传资源、传统知识和民间文学艺术政府间委员会(IGC)及其他国际组织采取进一步行动建立国际遗传资源保护框架,中国—东盟国家应做到:

首先,将包括区域领导人会议、部长级会议、工作小组和秘书处在内的多层次组织体系和运行机制条约化[26],定期围绕开发遗传资源监测、追踪系统、国际合作、联合巡护和资源监测及建立区域资源信息系统等方面进行交流、讨论以协调、促进遗传资源保护进程;其次,建立报告和审查机制。欧盟《遗传资源获取与惠益分享条例》第16条规定,各成员国每5年需要向欧盟委员会提交一份执行报告[27]。这一机制既有助于减少跨界遗传资源保护措施的执行成本,也有助于消除成员国间技术壁垒,确保信息和经验交流渠道畅通;再次,建立争端解决机制。中国—东盟国家可吸收《中国—东盟全面经济合作框架协议争端解决机制》中有益部分,同时根据实践中出现的遗产资源保护问题不断更新、探索争端解决新举措,以减少成员国间政策冲突与保护摩擦,增强成员国间凝聚力和向心力;最后,建立区域外合作机制,主动与美、日、印等加大国家间环境保护合作力度的区域外国家及亚洲银行、联合国粮农组织(FAO)、国际农业研究磋商组织(CGIAR)、未来作物中心(Crops for Future)、国际农业生物耐盐碱研究中心(ICBA)等国际组织和协会建立植物遗传资源保护合作关系,以引导国际资金流向,争取更多国际认同,切实维护区域利益。

4.4 建立独立的信托基金会

发达国家所剽窃的中国—东盟遗传资源往往不存在地域性限制,为多国共有。这就提高了中国—东盟进行遗传资源主权认定难度。建立区域遗传资源惠益共享制度,合理分享基于遗传资源的利用、开发、传播产生的利益成为中国—东盟亟需认真对待的一项重任。借鉴国际经验,中国—东盟可联合成立由人类学家、环境保护学家、生物资源学家、传统知识持有者及传统社区代表参加或共同参与管理的独立信托基金会。

基金会主要职责如下:其一,制定一套有约束力的行为准则,指导成员国提高自身谈判实力,同时,为成员国进行惠益共享创建公平、和谐的法律环境。其二,由基金会代表传统社区利益参与惠益分享谈判,接收包括非货币惠益在内的惠益分享基金。基金会所得利益一部分应用于直接补偿传统知识持有者或传统社区,另一部分应着眼于传统社区基础设施建设、遗传资源人力资源建设、传统社区生态环境保护、协助遗传资源持有者管理等。其三,设立检查点。由主管部门酌情收集或接收关于事先知情同意、遗传资源来源、共同商定条件等信息,并对遗传资源的开发、使用及其产品进入市场进行全程检测,以避免遗产资源滥用,提高惠益共享制度的确定性和有效性。此外,为规范资源获取国行为,基金会还应针对违反遗传资源获取及惠益分享协议的行为设定制裁等级和制裁措施,如罚款、停止销售产品、收缴样本、禁止开展生物、撤回/取消遗传资源获取许可和遗传资源勘察活动及监禁等[28]。监督、指导基金会切实履行、完善相应职责,可提高区域遗传资源保护的预见性和威慑性。

作为TRIPS协议补充条款,《TRIPS与公共健康多哈宣言》的通过表明发展中国家可通过联合,将自身需求上升为国际主流意识,以修正、抵制不利于发展中国家的国际知识产权保护体制。中国—东盟构建遗传资源合作保护合作机制可吸取相关经验、教训,一方面进行积极联合,加速中国—东盟遗传资源保护合作进程,另一方面吸引国际政府间组织和非政府组织关注遗传资源保护。区域协作与国际支持所形成的合力,必将推动遗传资源保护国际化进入一个新台阶。

[1]CORNEA Carlos M.传统知识与知识产权:与传统知识有关的问题与意见[M].国家知识产权局条法司,译.日内瓦Quaker联合国办公室,2003.

[2]王莉萍,张其瑶.遗传资源权益分享:一场马拉松式的国际谈判[EB/OL].(2007-10-17)[2015-03-10]. http://www.39kf.com/yyjj/biotechnology/01/2007-10-18-420781.shtml.

[3]董跃.生物剽窃的法律问题初探[J].河北法学,2006(06):131-136.

[4]贾引狮.建立中国—东盟知识产权法律协调机制的思考[J].特区经济,2010(10):17-19.

[5]WIPO Report :Intellectual property and Traditional knowledge[R].Geneva Apri1,2004.

[6]彼得·达沃豪斯,约翰·布雷斯韦特.信息封建主义[M].刘雪涛,译.北京:知识产权出版社,2005:242.

[7]GRAIN,KALPAVRIKSH.针对传统知识的政府策略[EB/OL].杨京彪,译.(2009-08-12)[2015-03-10].http: //twnchi-inese.net/?p=1880.

[8]青蒿素产品专利被国外抢注—发明权争夺数十年[EB/OL].(2015-10-08)[2016-03-10].http://www.ccpit.org/Contents/Channel_3586/2015/1008/491733/content_491733.htmorg.

[9]韦凤巧.东盟知识产权保护新动向-以AANZFTA协定为视角[J].黑龙江省政法管理干部学院学报,2010(08):121-124.

[10]刘雪凤.知识产权全球视角下NGO功能研究[M].北京:知识产权出版社,2012:219.

[11]MACROHON Jenny S.菲律宾遗传资源正遭受严重的生物剽窃[EB/OL].王艳杰,译.(2013-12-15)[2015-03-10].http://twnchinese.net/?p=5138.

[12]贾引狮.中国—东盟自由贸易区背景下的知识产权博弈[J].广西社会科学,2011(02):81-84.

[13]HAMMOND Edward.雅芳AVON对亚洲药用植物的采集[EB/OL].张渊媛,译.(2012-06-08)[2015-03-10].http://twnchinese.net/?p=4198.

[14]VON LEWINSKI Slike.原住民遗产与知识产权:遗传资源、传统知识和民间文学艺术[M].廖冰冰,刘硕,卢璐,等译.北京:中国民主法制出版社,2011:235.

[15]SHIVA Vandana.失窃的收成——跨国公司的全球农业掠夺[M].唐均,译.上海:上海人民出版社,2006:116.

[16]丁丽瑛.遗传资源保护的权利设计与制度构建——以知识产权为中心[M].北京:法律出版社,2006:188-194.

[17]蔡立杰.有关遗传资源获取及利用惠益共享国际协议谈判进展分析和展望[J].环境保护,2008(8).

[18]古祖雪.后TRIPS时代的国际知识产权制度变革与国际关系的演变——以WTO多哈回合谈判为中心[J].中国社会科学,2007(2).

[19]高兰英,宋志国.《2004—2010年东盟知识产权行动计划》及实施述评——兼论其对构建中国—东盟知识产权合作机制的启示[J].广西师范大学学报(哲学社会科学版),2012(01):79-85.

[20]何艳霞.菲律宾知识产权研究与培训学院成立[EB/OL].(2007-08-02)[2015-03-23].http:// www.sipo.gov.cn/sipo2008/dtxx/gw/2007/200804/t20080401-353519.html.

[21]朱雪忠.传统知识的法律保护初探[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2004(03):31-40.

[22]WIPO document:intergovernmental committee on intellectual property and genetic resources traditional knowledge and folklore[R].Geneva,November 30 to December 8,2006.

[23]U.S-Peru Economic Relations and the U.S-Peru Trade Promotion Agreement[EB/OL].(2007-11-06)[2016-12-04].http://fpc.state.gov/c18185.htm.

[24]WIPO general assembly thirtieth(16th ordinary)session[R]. Geneva,September 22 to October 1,2003.

[25]ASEAN raises capacity to protect genetic resources and traditional knowledge[EB/OL].(2014-06-09) [2016-12-03].http://asean.org/.

[26]毛胜根.大湄公河次区域合作:发展历程、经验及启示[J].广西民族研究,2012(01):155-163.

[27]欧盟《遗传资源获取与惠益分享条例》述评[EB/OL].(2007-08-02)[2016-11-25].http://twnchinese.net/index.php?s.

[28]《生物多样性公约》获取和惠益分享问题——不设成员名额特设工作组.CBD-ABS工作会议3号文件-ABS法律制度缺漏分析[EB/OL].(2007-10-25)[2015-03-23].http//www.sipo.gov.cn/ztzl/ywzt/yczyhctzsbh/zlk/gihywj/.

(责任编辑 沈蓉)

Construction of Cooperation Mechanism on Genetic Resource Protection in China-ASEAN Region

Liu Xuefeng1,Wang Fanle1,Liu Xiujuan1,Wu Fan2

(1.School of Public Administration,China University of Mining& Technology,Xuzhou 221110,China;2.School of Public Administration,Guangxi University,Research Institute of China-ASEAN,Nanning 530004,China)

With the developed countries excavating economic value and social value of genetic resource,China and ASEAN that owe abundant genetic resource suffer increasing biological piracy,which is threatening the national interests.In the context of building “One Belt And One Road”,it is necessary for China and ASEAN to implement the strategy of protection and cooperation on genetic resource to protect genetic resource effectively.The author suggests that China and ASEAN should strengthen public awareness of genetic resource protection,formulate regional sui generis law of genetic resource protection,establish intergovernmental consultation mechanism of regional genetic resource protection and set independent trust foundation so as to optimize the cooperation mechanism of genetic resource protection and to promote the depth cooperation in the field of economy.

China-ASEAN;Genetic resources;Cooperation mechanism

2016-09-21 作者简介:刘雪凤(1976-),女,江西莲花人,中国矿业大学公共管理学院副教授;研究方向:知识产权与公共政策。

D923.4

A