核电站项目公众风险感知的影响因素

2017-07-25苏子逢

宋 艳,孙 典,苏子逢

(哈尔滨工程大学经济管理学院,黑龙江 哈尔滨 150001)

核电站项目公众风险感知的影响因素

宋 艳,孙 典,苏子逢

(哈尔滨工程大学经济管理学院,黑龙江 哈尔滨 150001)

在中国核电站项目重启的背景下,更好地理解公众对于核电项目的风险感知有助于项目的风险沟通,保证项目实施的社会环境。以风险感知理论为基础,分析了信任、情绪和信息获取因素对于核电项目的公众风险感知的作用,构建结构方程模型并利用层级回归的方法,重点验证分析各变量之间的作用机理。研究结果表明,公众对于媒体、政府、专家、企业的信任并不直接作用于公众的风险感知;负面情绪正向影响公众风险感知水平,而信任反向调节负面情绪与风险感知的关系;信息获取对于信任有显著正向作用,而对于负面情绪的作用不明显。

风险感知;信任;负面情绪;信息获取;风险沟通

福岛核电事故后,全球的反核情绪再次掀起高潮。即使在拟大力发展核电的中国,2013年7月广东江门鹤山核电站项目也由于公众的反对而取消,其带来的机会成本损失高达390亿元。在迎来核电发展新时代的同时,随着公众参与度的提高,也为核安全管理提出了新的严峻挑战。然而,公众对于核电站项目的态度和接受度取决于其对于项目的主观认知水平,即风险感知。

风险感知是公众依据直觉主观判断评估各种可能带来危险的事物[1],对于类似核电站建设这类风险后果严重的项目,公众依据自身的“基本需要”做出的决策是非理性的,受情感等因素的制约,往往与专家依据“发展需要”做出的判断大相径庭[2]。由于风险本身具有的不确定性和后果严重性,风险感知是决策者主观感受,但可以通过风险的可控性与熟悉度等方面来进行量化,即当公众对于某种风险的可控性越差、熟悉度越低时,风险感知的水平越高。诸多研究表明,公众对核电站项目的风险感知水平直接影响核电的公众接受性,制约核电技术的发展。在核安全管理过程中,通过对风险感知的研究,可以测试出人们对于核电站项目潜在危险进行评估时所做出的判断和反应[3]。本文拟通过对核电项目公众风险感知影响因素的研究,帮助政府在决策过程中更好地理解公众对于风险的认识和态度,以此为依据完善核电项目管理规章体系,促进项目的风险沟通,降低公众风险感知水平,并令其科学地参与重大项目决策,最终缓解技术发展与社会发展之间的可能冲突[4]。

1 理论背景与研究假设

目前,学者多从心理学视角分析不同类型风险的感知程度的差异,且大部分为定性分析,缺少量化实证研究方法。同时,对于类似核电站项目这类大型工程项目的风险感知影响因素分析并不多见,而综合多因素对于公众风险感知的影响机理更是鲜有研究。因此,本文整合了已被学者们普遍认同的影响因子,构建高阶变量信任来描述公众对媒体、政府、专家和企业的整体信任水平,拟建立一个包括信任、负面情绪、信息获取因素对公众风险感知影响机理的综合理论框架,以期为国家制定核电站项目相关政策规章提供有益借鉴。

1.1 信任的重要作用

信任是影响公众风险感知的主要因素,以往的研究无论是从模型的构建还是实证的结论,都反映了信任因素与风险感知的反向关系[5-6]。在核电站项目风险感知研究中,公众的信任是指个体对核电站的相关信息、政府的核电政策、核电的技术水平以及核电站运作管理制度、安全性保障等的主观信任水平[7]。因此,本文从构成核电项目的相关责任主体的角度出发,综合公众对于媒体、政府、专家、企业的信任度来研究信任因素对于公众风险感知的作用。

媒体是风险的社会放大过程中的一个主要环节[8],是人们获取信息的主要方式。当人们对所面临的风险没有充分的知识时,公众往往会通过媒体渠道直接获取的信息作为风险评估的主要依据,因此媒体在公众对于核电站项目风险感知中起到了重要的作用。然而,当代社会媒体种类丰富,不负责任的报道层出不穷,加之人们在危险情境下对负面信息的偏好,使得对媒体的依赖会导致公众心理形成对核电站建设项目的恐惧和抵触。公众对媒体报道的真实性和及时性的判断,会直接影响对核电风险的感知。例如,如果对于以往核事故的报道失真,会降低公众对媒体的信任感,导致不安情绪增加,对核电项目风险感知程度提高。

制度的信任是学者们研究的重要主体,同时也是风险研究文献中的一致性结论之一,即对于那些对风险管理负责的机构的信任水平对风险感知的塑造十分重要[9-10]。因此,作为核电站项目风险管理负责的主体,政府的信任水平直接关系着公众对于项目的风险感知。公众对政府的信任水平越高,恐惧感就会减少,对核电项目的风险感知水平就会下降。如果公众对于政府等负责机构不信任,就会增加自身的恐惧感、愤怒和悲观的心理,进而对风险感知的水平就会过高,增加核电项目的抵触感[10]。

对于技术的评估往往会令人产生分歧,由于对科学知识掌握不足,公众的决策和判断往往被社会信任所引导,更倾向于根据信任选择可以被相信的专家,而并非对不熟悉的风险做理性的判断[11]。在核电相关领域,大量研究表明信任对具体技术的感知有显著的影响作用[12-13]。相对于公众而言,专家对于技术掌握的知识和信息较为全面,可以客观评价技术的可行性[14]。但在中国的现实社会背景下,专家对于核电站项目的观点并不能完全达成一致[15-16],甚至部分专家称为政府的“代言人”,因而专家的可信度大打折扣,导致公众对于核电的风险感知程度远远高于专家的评估。

核电企业控制风险的能力是核电站安全运营的基础,因此,技术的成熟度与可靠性必然成为公众对于核电项目建设关心的首要因素。对于能力的信任,只有当社会关系中的机构在经历多次考验,其行为被认为是称职之后才能获取信任[17]。然而,历史上几次大型核电站事故使公众对于核电企业的信任度下降,对核电企业控制风险的能力产生怀疑,公众对于项目产生了焦虑不安等情绪,并且公众风险感知水平也有所提高。

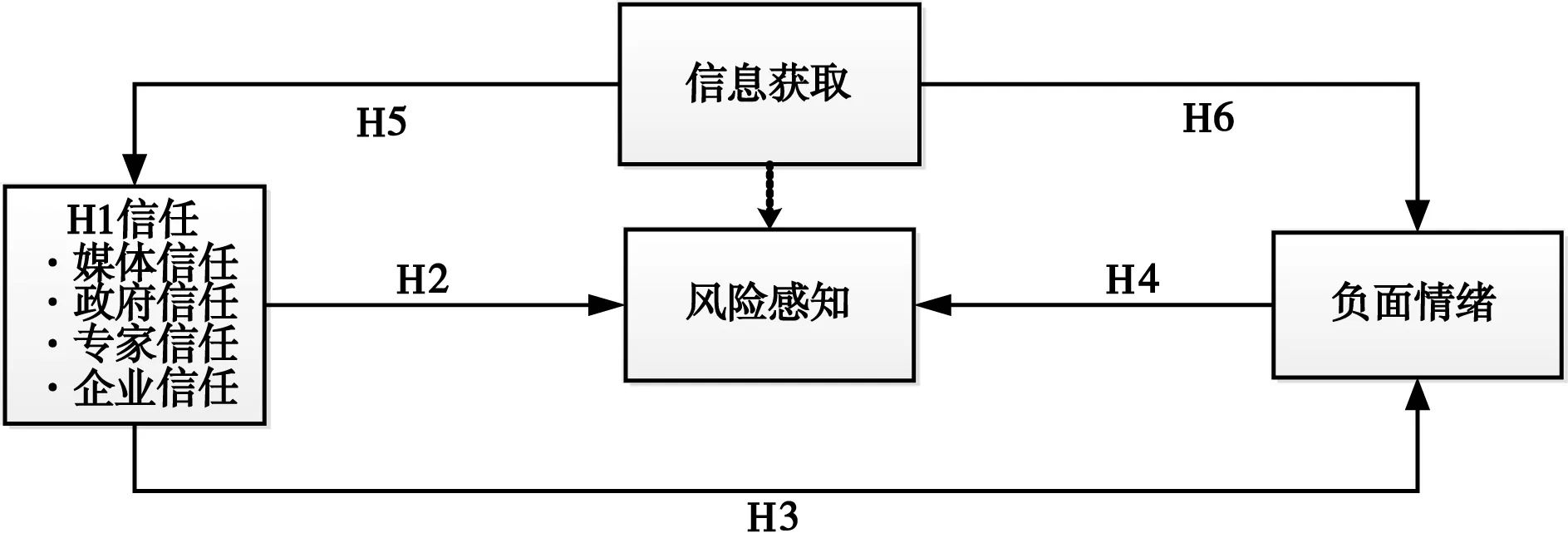

基于以上分析,本文提出假设H1:信任是由公众对媒体、政府、专家、企业四个维度组成的高阶变量;假设H2:信任与核电项目风险感知呈反向相关关系;假设H3:信任与消极情绪呈反向相关关系,即信任度越高,则情绪越呈现积极状态,反之则为消极状态。

1.2 负面情绪与风险感知

Finucane[18]建立的情绪启发式学说认为情感和感情是理解风险感知的关键因素,当决策者在觉察到风险时心理会产生相应的反应即情绪,并且在此条件下产生主观上对风险大小的估计。Loewenstein等[19]建立的风险即感情假说指出,风险感知不仅依赖于理性的认知判断,还受到决策者心情等因素影响,在面对风险时,具有正面情绪的人感觉到的风险水平相对低于具有负面情绪的人群。而现实情况表明,即使决策者在主观上能意识到情绪对于风险感知的影响,也难以对其进行控制[20]。由于核电站项目的特殊性,项目的建设可能造成的风险后果极其严重,自然会引起公众忧虑恐惧等负面情绪,并由此将导致公众在悲观情绪下高估风险的结果。因此,在研究公众对于核电项目的风险感知的过程中,有必要探究负面情绪对核电站项目风险感知的影响,而在此处正面情绪可以忽略不计。

基于以上分析,本文提出假设H4:负面情绪与核电项目风险感知呈正相关关系。

1.3 信息获取

根据Douglas等提出的风险文化理论,风险是主观建构出来的[21],而认知的建构是信息的加工过程。在当今社会,随着信息获取量的增加,客观存在的风险并没有增加的前提下被意识到的风险增多并加剧。信息的来源方式以及信息内容的呈现方式都会在很大程度上影响甚至决定公众对这一事件的风险认知[22]。虽然以往研究表明,信息获取因素对风险感知有着明显的作用,但并没有证据表明其直接作用,因此本文拟通过分析其对信任和负面情绪的作用,而后在竞争模型中假定其直接作用并与最初的原模型做以对比分析,以探讨信息获取因素对风险感知的作用机理。

Midden提出在公众对于风险的感知过程中,信任取决于对信息质量的判断、信息的来源以及机构的组织结构和表现情况[23]。公众对政府信任主要来源于对政府能力的历史表现和当前行为,每一次危机事件中政府、专家与公众进行风险沟通的效果会直接影响其信任水平。因此,信息的获取对于核电站项目的信任构建极为重要。表达政府的决心和责任等信息固然可以提高信任水平,另外可靠及时的信息供给,即使是负面的风险信息也有助于提高公众对政府的信任。

根据风险的社会放大理论,信息量是风险的放大器,关于风险事件的信息传播会对人们的心理产生影响[8]。信息获取的增加很难使公众安心,相反令公众恐慌的信息却深入人心。Weinberg也指出大量的信息会对过往的事故起到强化记忆的作用,调动对于风险的潜在恐惧感,高估风险的结果[24]。另外,经验表明短时间内信息量过大,不利于人们进行冷静客观的判断,尤其是当专家反复强调核能的安全与效用时,并不能提高信任水平,而是使公众产生抵触情绪。

基于以上分析,本文提出假设H5:信息获取与信任呈正向相关关系;假设H6:信息获取与负面情绪呈正向相关关系。

根据上述理论假设,得到核电站项目风险感知影响因素的作用机理的概念模型,如图1所示。

2 研究设计

本研究的变量提取基于国内外的相关研究变量量表的研究设计,数据和样本采用应用广泛的问卷调查的方式进行收集和统计,通过验证性因子分析对信任二阶因子的维度假设进行验证,再用结构方程模型分析信任、负面情绪、信息获取和风险感知之间的关系。

图1 概念模型

2.1 问卷的设计与变量处理

依据国内外已有相关研究成果,整理出变量的可操作的定义和测度指标,结合中国核电站项目建设情况设计了关于风险感知、信任、情感和信息获取4个潜变量的测量量表,变量均采用Likert 5级量表进行测度,从1~5代表水平由低至高。

第一部分关于信任的测量参考Renn等[25]提出的信任的五大关键属性即能力、客观性、公正性、一贯性和善意以及Kasperson等[26]提出的社会信任的四个关键维度,包括承诺、能力、关注和可预测性。同时,结合中国核电站项目建设过程中信任主体的职责特征,分别设计出公众对于媒体、政府、专家、企业的信任程度量表。

第二部分负面情绪的测度根据lzard[27]针对核安全风险将公众的情绪分为积极和消极两种类型十种状态,并结合Spielberger[28]设计的状态—特质焦虑问卷整理出其中的消极情绪的五个观测变量作为本研究对于测量负面情绪的问题。

第三部分对于信息获取因素的测量,国内外学者已进行了大量研究。中国学者在关于SARS以及汶川地震等风险事件的研究过程中,基于Powell[29]提出的理论,将信息分为关于风险事件的接受信息和各种防范措施信息[30]。本研究在结合以上研究成果的基础上,针对中国核电站建设的特征,在考查公众的信息获取的因素时,将信息分为关于核电项目方面的信息接受(有关核电站事故的信息,核电站建设信息),如您对日本福岛核电站事故所造成的危害的了解程度怎样?您对核电站安全管理的信息比如防范措施、监督管理机制的了解程度怎样?以及各种防范核电风险的信息(核电站安全管理方面的信息,减少核电危害的措施),如您对核电站选址及工程建设信息的了解程度怎样?对核电站减少核电危害信息的了解程度怎样?对于问题的选项,均附以具体说明,方便被调查者根据实际感受选择。

最后一部分针对风险感知的测量,主要参考Slovic的风险感知模型,并基于刘金平[31]、谢晓非[32]等学者普遍认可的风险感知的“五因素模型”(即风险的可见性、可怕性、可能性、严重性和可控性),结合中国核电站项目的风险特征及其建设的实际情况,设计出测量风险感知的量表。其中,问卷中具体问题的设计参考Choi[33]等人研究中对于核电公众风险感知测量问题,如您认为核电站由于核辐射会造成环境污染吗?核电站周围的居民有很高的感染疾病的风险吗(可见性)?您是否感觉或担心核事故造成伤害会发生在自己或家人身上(可怕性)?您认为核电站事故发生的概率很高吗(可能性)?您同意核电站事故会造成人员伤亡和经济损失会很严重,甚至会殃及后代吗(严重性)?您认为控制核电站出现事故或损失有多困难(可控性)?

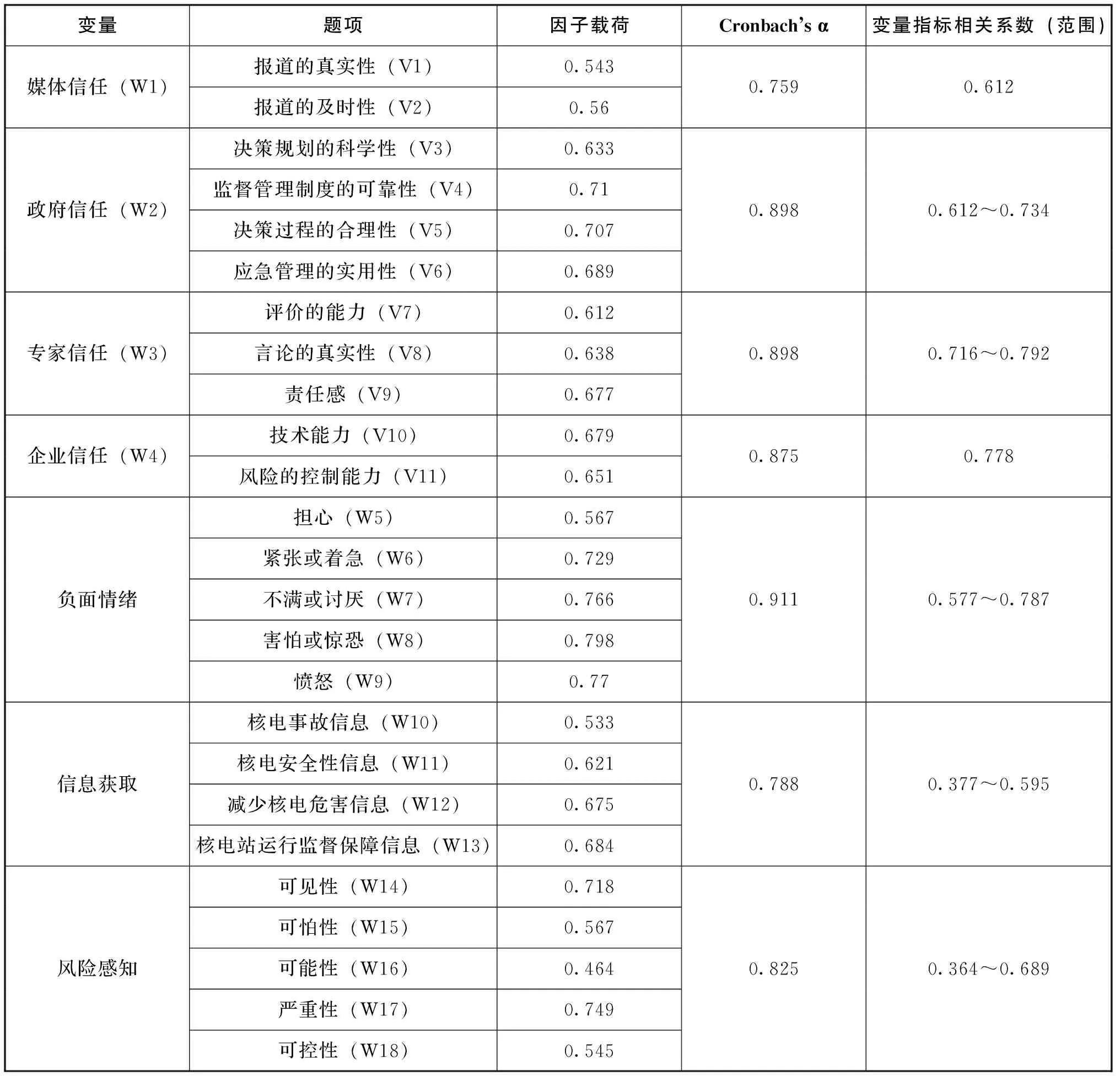

在问卷编制完成后,本人所在的研究所邀请了知名211大学核工程与技术学院的核电专家就核电站项目相关问题进行了交流与讨论,其中包括核学院的教授、副教授等相关专家10余人,具有一定的权威性。交流后根据专家对量表指标的选取和问卷的题项提出的意见进行修改,完善了量表。 在正式调查之前,选取了30名在校大学生进行小范围的预调查,根据结果以及调查过程中出现的问题对问卷进行了再一次修改,使问题更加明确化,增强其可操作性。修改后的量表如表1所示。

2.2 样本的选取与数据的收集

由于目前的研究不涉及地域差别,仅从个体微观角度分析公众对于核电站项目的风险感知的影响因素。笔者于2016年3月在某调查网开展网络问卷调查,共发放问卷600份,回收问卷518份,其中有效问卷485份(剔除回答问题时间短的问卷),有效回收率为80.83%。从性别来看,样本的男女比例相差不大,女性共有236份,男性249份;从年龄来看,20岁以下的有9份、20~30岁的140份、30~40岁的170份、40~50岁的110份、50~60岁的46份、60岁以上的只有10份,被调查者年龄集中在20~50岁之间;从受教育水平来看,小学及以下学历的有5份、初中10份、高中68份、大学361份、研究生及以上41份,被调查者大多数具有大学的受教育水平。从人口特征来看,样本具有较好的代表性,其获得数据能够满足进一步研究的需要。

表1 变量信度和效度分析结果

2.3 量表的信度与效度分析

信度和效度分析是评价检验模型的前提。本研究共向SPSS19.0 输入485份数据,得出整个量表的Cronbach’s α值为0.805(>0.70),各变量对应的分量表的Cronbach’s α值也均大于0.7,说明量表具有较高的信度。本研究测量变量的问题均依据国内相关文献的分析和整理得出,并通过同专家的讨论确认,以及对小样本进行试调查后修改完善形成的,因此各变量具有良好的内容效度。并通过因子分析方法对每个指标对应变量的因子载荷进行检验,结果显示每个题项相应的因子载荷均大于0.65。同时由于P≤0.01也说明具有较强的统计显著性,收敛效度较好,因此量表具有较好的结构效度。对于样本和数据的检验结果来说,KMO值为0.905,Bartlett球形检验显著度为0.000,可以认为调查问卷的数据适合应用因子分析。通过表1的变量指标相关系数范围看出置信区间均不包含数值1,对应的P值达到显著(P值小于0.01或0.05),说明统计验证了量表的区分效度。

3 研究结果

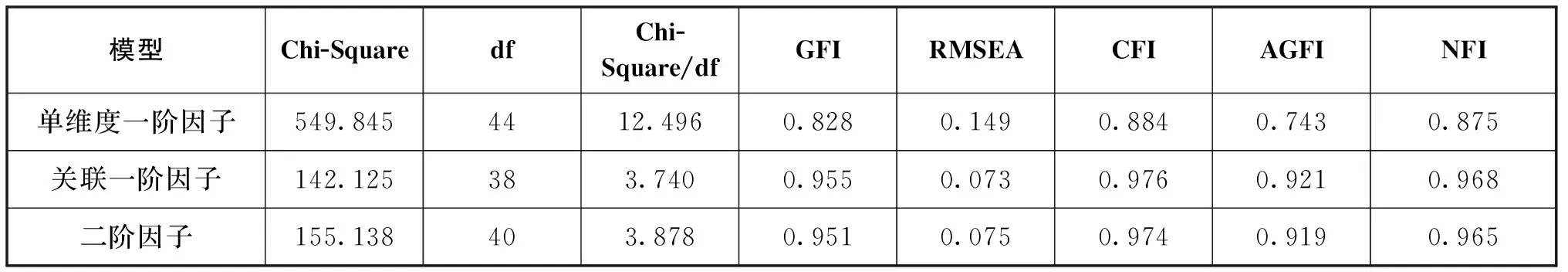

3.1 信任二阶因子模型

为了检验观测变量测度的合理性,本研究利用AMOS6对各个变量进行通过验证性因子分析,检验信任因子是由公众对于媒体、政府、专家和企业四个维度协同构成的高阶因素假设。为了检验信任测量的维度、聚合效度和区别效度,以及二阶因子构念的可靠性,本研究构建了三个模型,即单维度的一阶因子模型、由信任题项形成的四个相关的一阶因子和由相应的一阶因子形成的高阶二阶因子模型(见图2)。如表2所示,单维度一阶因子模型的χ2/df值大于5,RMSEA大于0.1,模型适配结果不合理。关联的一阶、二阶因子模型χ2/df都小于5,且二者RMSEA小于0.08,IFI、NFI、CFI、GFI的数值都大于0.9,模型拟合符合相应的标准,各因子对信任的因子载荷均在0.5以上,且题项到因子的路径均非常显著,说明公众对于媒体、政府、专家、企业的信任的四个维度构成的结构模型有良好的聚合效度。为了进一步验证信任因子维度是更高阶的因子,不能只通过比较χ2/df的值,而应该通过目标系数T的值来证明二阶因子存在的合理性。目标系数T的值是低阶因子模型与高阶因子模型卡方值的比率[34],T值越接近1,更高阶因子就越具有合理性,T值高于0.90即可表示高阶因子模型能够有效解释低阶因子之间的相关关系[35]。此处目标系数T=38/40=0.95表示信任因子解释了四个维度特征变量95%的关系且二阶因子载荷均非常显著,因此假设H1得到验证,说明信任是由公众对媒体、政府、专家、企业四个维度组成的高阶变量,将公众对于不同主体的信任整合为信任因子作为公众风险感知的影响因素做进一步考察更合理。

图2 信任二阶验证性因子分析结果

在四个信任的维度中,依据其因子负荷系数可以得到,政府信任对于信任因子的贡献最为明显,其次是对核电企业和媒体的信任,最后是专家信任。这表明在考量信任因子与其他变量的联系时,不同维度的重要性是有一定区别的,如对政府的信任程度明显高于其他,即当提高公众对政府的信任水平时,可以显著提高信任因子的作用。

表2 各因子模型拟合指标(N=485)

3.2 整体模型的检验及修正

依据以上分析,信任变量是由媒体信任、政府信任、专家信任、企业信任四个维度构成的高阶变量。本文使用加权算术平均数的方法计算打包信任四个维度的变量,将其作为信任的四个测量指标,其中权值依据模型测量变量及其潜在变量的因子负荷系数来确定。

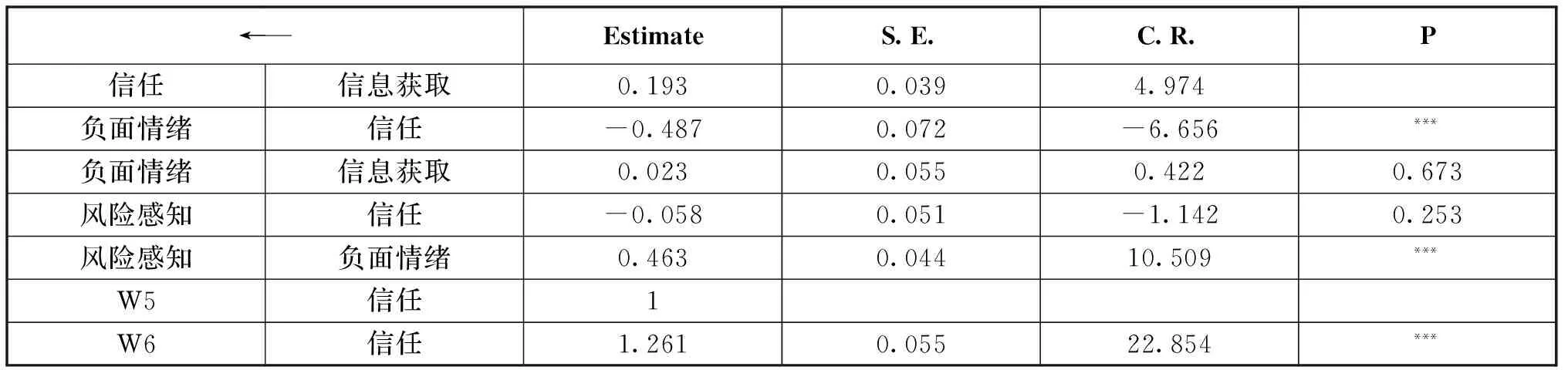

在确定了测量模型的信度和效度后,利用AMOS6软件基于最大似然估计的方法进行路径分析,并根据模型输出的修正指标对模型进行初步合理修正,以增强模型的拟合度。增列误差变量e5与e6、e14、e16的相关关系,分析认为增加的相关关系的误差间可以有共同的来源,因此这些关系是合理的。通过对模型进行修正,获得整体模型的拟合结果如图3所示。χ2/df值为2.826<5,RMSEA=0.059<0.08,GFI=0.927,CFI=0.955,IFI=0.932、NFI=0.955和AGFI=0.903值均满足大于0.9,PNFI=0.780拟合度良好,至此模型达到可以接受的水平。在拟合度达到标准的基础上,基于该模型进行了检验,结果见表3。

图3 整体模型

←EstimateS.E.C.R.P信任信息获取0.1930.0394.974负面情绪信任-0.4870.072-6.656***负面情绪信息获取0.0230.0550.4220.673风险感知信任-0.0580.051-1.1420.253风险感知负面情绪0.4630.04410.509***W5信任1W6信任1.2610.05522.854***

续表3

3.3 负面情绪、信任和风险感知的关系

公众的信任和负面情绪是相关的,由以上路径分析可以得出负面情绪对于公众的风险感知有显著的正向作用,然而信任对于公众的风险感知作用却不显著,与本文的假设相矛盾,则有必要具体分析三者之间的关系。从理论上分析,信任既可以做调解变量也可以做中介变量。公众对相关主体的信任程度会改变负面情绪对于风险感知的影响,当公众十分信任政府决策时,即使会对核电有一定的恐惧感,对于核电的项目风险感知程度也不会太过夸张。从另一个角度看,公众对于核电项目的负面情绪会影响公众的信任,而信任程度也会对公众风险感知造成一定影响。因此,有必要做进一步分析,探讨信任的作用。

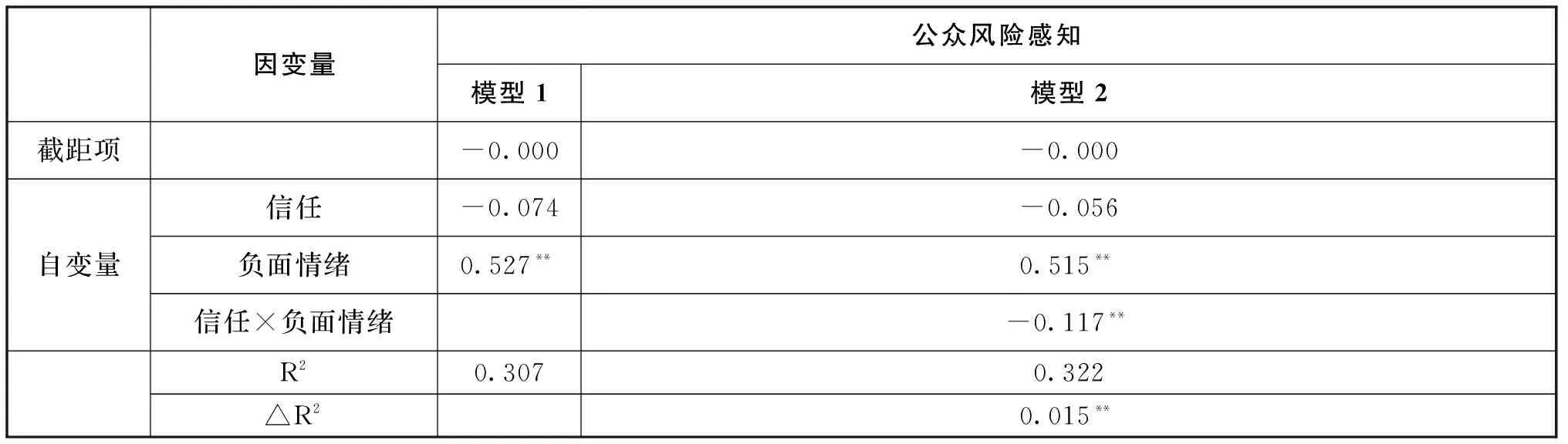

将潜变量的得分进行中心化处理,消除多重共线性的影响,建立多元层次分析法来检验变量之间的相关性以及信任的调节作用。第一步在模型1中建立以风险感知为因变量,信任、负面情绪为自变量的回归模型;第2步是在模型1的基础上,将信任与负面情绪乘积项作为自变量添加进去,形成模型2,具体的回归结果见表4。

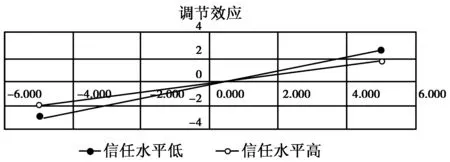

在模型1、2中,负面情绪和公众风险感知之间的相关系数都显著为正,因此在分别或者同时考虑主效应变量以及调节变量影响的情况下,负面情绪会对公众风险感知产生正向作用,即当公众的恐慌情绪越明显时,风险感知水平越高,认为核电站项目越危险(不可见、更可怕、更可能发生危险、更严重性和不可控),从而进一步证明了假设H3的稳健性。在引入信任和负面情绪的交叉项后,模型2的解释能力相对于模型1有了提高(R2的变化约为5%),这说明考虑信任的调节作用有利于更全面解释负面情绪对于风险感知的过程。信任和负面情绪交叉项的标准化回归系数显著为负,即信任的调节作用显著,随着公众对于各个负责主体的信任度的提高,负面情绪对于公众风险感知水平的影响程度会降低(见图4)。

另一方面,对中介变量信任做Sobel检验,结果显示Z值为0.427,系数不显著,即信任水平的中介作用不显著,说明公众对于发展核电站项目的信任水平是调节变量而非中介变量。

表4 层级回归分析结果

图4 信任水平的调节作用

4 实证结论及启示

第一,本研究验证了公众负面情绪对核电项目风险感知的影响作用,公众对于核电项目越担忧和恐慌则风险感知水平明显提高,会倾向于害怕核电站的建设,感觉危险的可控程度较低,发生事故的可能性较大,且若发生事故后果严重度高,存在较强的隐性风险。因此决策部门应做好核电相关知识的普及与教育,降低公众的焦虑水平,并提高对于公众情绪因子的重视程度,如根据不同类型层次公众情绪特点的差异性制定不同的策略,以此直接降低公众的风险感知水平。

第二,在探究风险感知的影响因素的过程中发现,本文最初设计的概念模型并没有完全得到验证,而是得出信任对于负面情绪对公众风险感知的影响起到显著的调节作用。这说明提高公众对于政府、企业、专家、媒体的信任度并不能直接降低公众的风险感知,而是对负面情绪和公众风险感知起到反向调节作用,即当公众对政府等主体信任水平较低时,抵触恐慌等负面情绪越明显,那么公众对核电项目的风险感知度越高(不可见、更可怕、更可能发生危险、更严重性和不可控)。而信任因子是由四个维度组成的高阶变量,其中重要程度的排序依次是政府,核电企业、媒体和专家,这解释了为什么在专家看来风险很低的核电站建设却能引起公众的强烈抵制情绪。相对于专家的信任水平,需进一步提高政府的公信力才能更好地安抚公众情绪进而降低风险感知水平,提高核电项目的公众接受性。同时,促使各个主体的信任水平保持在高水平的基准之上,以减少其他国家核电事故给中国公众风险感知水平带来的负面影响。

第三,本研究结果显示信息获取对于公众信任有着显著的正向作用,对于负面情绪的作用并不明显。即当公众能够获取到更多的有关核电的信息时,可以了解更科学的知识,更好地理解核电这种科技项目,并不像想象中的高风险,进而能够提高公众对于政府、企业、媒体、专家的信任水平,但是信息获取量不足以直接对公众的负面情绪起到改善或加强的作用,也就是即使获取到足够的信息,并不能缓解公众对于核电项目的害怕和恐慌等情绪。其原因一方面在于核电项目本身的属性,若发生事故,后果极其严重,另一方面可能是本研究建立的信息获取潜变量的测量指标并不能全面概括揭示出信息的特点,需要进一步研究信息机制对于情绪的作用机理才能为决策提供可靠依据。

[1]SLOVIC P.Perception of risk[J].Science,1987,236(4799):280-285.

[2]郭跃,汝鹏,苏竣.科学家与公众对核能技术接受度的比较分析——以日本福岛核泄漏事故为例[J].科学学与科学技术管理,2012(2):153-158.

[3]谢晓非.风险研究中的若干心理学问题[J].心理科学,1994(2):104-108.

[4]时振刚,张作义,薛澜,等.核电的公众接受性研究[J].中国软科学,2000(8):71-75.

[5]ROSA E A,TULER S P,FISCHHOFF B,et al.Nuclear waste:knowledge waste?[J].Science(Washington),2010,329(5993):762-763.

[6]SLOVIC P,FLYNN J H,LAYMAN M.Perceived risk,trust,and the politics of nuclear waste[J].Science,1991,254(5038):1603-1607.

[7]全世文,曾寅初,黄波.北京市居民对核电的认知与接受意愿——基于日本核泄漏事故背景下的调查[J].北京社会科学,2012(5):55-60.

[8]卜玉梅.风险的社会放大:框架与经验研究及启示[J].学习与实践,2009(2):120-125.

[9]WHITFIELD S C,ROSA E A,DAN A,et al.The future of nuclear power:value orientations and risk perception[J].Risk analysis,2009,29(3):425-437.

[10]FREWER L J,SCHOLDERER J,BREDAHL L.Communicating about the risks and benefits of genetically modified foods:the mediating role of trust[J].Risk analysis,2003,23(6):1117-1133.

[11]EARLE T C,CVETKOVICH G.Social trust:toward a cosmopolitan society[M].Greenwood Publishing Group,1995.

[12]BORD R J,O’CONNOR R E.Determinants of risk perceptions of a hazardous waste site[J].Risk analysis,1992,12(3):411-416.

[13]GROOTHUIS P A,MILLER G.The role of social distrust in risk-benefit analysis:a study of the siting of a hazardous waste disposal facility[J].Journal of risk and uncertainty,1997,15(3):241-257.

[14]SIEGRISL M,CVELKOVICH G.Perception of hazards:the role of social trust and knowledge[J].Risk analysis,2000,20(5).

[15]新浪财经.中国核电项目重启谁将受益[EB/OL].http://finance.sina.com.cn/hy/20121025/103913475585.shtml?qq-pf-to=pcqq.c2c,2012-10-25/2014-11-10.

[16]凤凰网.李冠兴院士:核电站进内陆是大势所趋[EB/OL].http://tech.ifeng.com/discovery/detail_2013_11/28/31630633_0.shtml,2013-11-28/2014-11-10.

[17]罗杰·E·卡斯帕森.风险的社会视野(上)[M]北京:中国劳动社会保障出版社,2010.

[18]FINUCANE M L,ALHAKAMI A,SLOVIC P,et al.The affect heuristic in judgments of risks and benefits[J].Journal of behavioral decision making,2000,13(1):1-17.

[19]LOEWENSTEIN G F,WEBER E U,HSEE C K,et al.Risk as feelings[J].Psychological bulletin,2001,127(2):267.

[20]陆绍凯.风险可评估性对风险感知的影响——基于在校大学生就业风险的实证研究[J].管理评论,2011(12):124-132+138.

[21]DOUGLAS M,WILDAVSKY A.Risk and culture:an essay on the selection of technological and environmental dangers[M].Berkeley:University of California Press,1983.

[22]王婧,齐玲,周强.公众风险认知影响因素研究述评[C]//Proceedings of Conference on Psychology and Social Harmony(CPSH2012),2012:485-488.

[23]MIDDEN C.Credibility and risk communication[C]//Manuscript for the International Workshop on Risk Communication.1988,17:21.

[24]WEINBERG A M.Is nuclear energy acceptable[J].Bulletin of the atomic scientists,1977,33(4):54-60.

[25]RENN O,LEVINE D.Credibility and trust in risk communication[M].Springer Netherlands,1991.

[26]KASPERSON R E,GOLDING D,TULER S.Social distrust as a factor in siting hazardous facilities and communicating risks[J].Journal of social issues,1992,48(4):161-187.

[27]IZARD C E.Human emotions[M].Boom Koninklijke Uitgevers,1977.

[28]SPIELBERGER C D.Conceptual and methodological issues in anxiety research[J].Anxiety:current trends in theory and research,1972,2:481-493.

[29]POWELL D.An introduction to risk communication and the perception of risk[J].Online publication:http://www.foodsafetynetwork.ca/risk/risk-review/riskreview.htm,1996.

[30]李华强,范春梅,贾建民,王顺洪,郝辽钢.突发性灾害中的公众风险感知与应急管理——以5·12汶川地震为例[J].管理世界,2009(06):52-60+187-188.

[31]刘金平,黄宏强,周广亚.城市居民风险认知结构研究[J].心理科学,2006(06):1439-1441+1459.

[32]谢晓非,徐联仓.公众风险认知调查[J].心理科学,2002(6):723-724.

[33]CHOI Y S,KIM J S,LEE B W.Public’s perception and judgment on nuclear power[J].Annals of nuclear energy,2000,27(4):295-309.

[34]LICHTENTHALER U,LICHTENTHALER E.A capability-based framework for open innovation:complementing absorptive capacity[J].Journal of management studies,2009,46(8):1315-1338.

[35]MARSH H W,HOCEVAR D.Application of confirmatory factor analysis to the study of self-concept:first-and higher order factor models and their invariance across groups[J].Psychological bulletin,1985,97(3):562.

(责任编辑 沈蓉)

On the Factors of Public Risk Perception in Nuclear Power Plant Projects

Song Yan,Sun Dian,Su Zifeng

(School of Economic and Management,Harbin Engineering University,Harbin 150001,China)

To restart nuclear power plant projects in China,a better understanding of public risk perception is conductive to risk communication and stability of social environment of the projects.This article analyzed the factors including trust,emotions and information acquisition affecting the public risk perception of nuclear power plant projects based on the risk perception theory,and used structural equation model and hierarchical regression to demonstrate the function mechanism of the variables and relevant theoretical hypothesis.The results showed that the trust of media government expert and enterprise didn’t have direct effects on risk perception;the negative emotions had positive effects on risk perception and the trust negatively regulated the relationship between negative emotions and public risk perception;the information acquisition had positive effects on the trust,but it was not obvious as for the effect on the negative emotions.

Risk perception;Trust;Negative emotion;Information acquisition;Risk communication

国家自然科学基金资助项目“自然灾害应急协同决策及其可靠性仿真”(71101034),国家软科学项目“重特大灾害社会风险演化机理及多元治理研究”(2013GXS4D113) 。

2016-10-28 作者简介:宋艳(1976-),女,黑龙江哈尔滨人,教授、博士生导师;研究方向:危机管理。

C935

A