农村腐败区域分布及空间集聚

2017-07-24李圣军傅庆博

李圣军,傅庆博

1. 济南大学 商学院,山东 济南 250002;2. 北京物资学院 经济系,北京 101149

农村腐败区域分布及空间集聚

李圣军1,傅庆博2

1. 济南大学 商学院,山东 济南 250002;2. 北京物资学院 经济系,北京 101149

根据2013年3月19日—2015年10月14日中纪委网站合计公布的380例农村腐败案例,通过实证分析发现,农村腐败区域分布呈现出“数量”分布“相对集中”、“占比”分布“相对分散”和“密度”分布“高度分散”三大特点。对于农村腐败区域分布则主要存在“规模效应”和“收入效应”两类,“规模效应”主要包括行政村数和村人口数两个因素,“收入效应”主要是农民可支配收入及其组成部分。通过聚类方法可发现,辽宁、湖北、贵州、陕西、黑龙江、吉林、北京是腐败类型单一区,山西、四川、内蒙古、重庆、山东、河南是腐败高发区,福建、江西、青海、湖南、海南、浙江、广东、甘肃、新疆、河北是腐败多样区,西藏、广西、江苏、云南、上海、安徽、天津、宁夏是风清气正廉洁区。在定量分析的基础上,论文最后提出了推进整村合并、实施因村施策、调整反腐力量等治理农村腐败的新举措。

农村腐败,区域分布;空间集聚

根据《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》,到2020年,我国户籍人口城镇化率达到45%左右,按照2020年我国人口14.5亿计算,届时我国农村人口依然超过6.5亿人,而农村腐败则直接影响占比过半的农村人利益,因此,农村腐败虽然额度小、级别低,但影响面广、影响人群大、影响后果严重,是真正发生在广大人民群众身边的腐败,必须依法严惩。而治理农村腐败必须先研究农村腐败,由于我国农村经济发展区域差距大、各地区风土人情也差异较大,从而导致农村腐败数量及类型也具有明显的空间区域特点,受规模效应和收入效应的影响,不同地区的农村腐败数量和腐败类型也不尽相同,因此,必须深入研究新时期农村腐败的区域分布与空间集聚,从而为各地区因地制宜的采取措施治理农村腐败奠定基础。为此,根据2013年3月19日—2015年10月14日,中纪委网站合计公布的380例农村腐败案例,实证分析新时期农村腐败的区域分布特点及空间集聚分布。

一、农村腐败类型划分

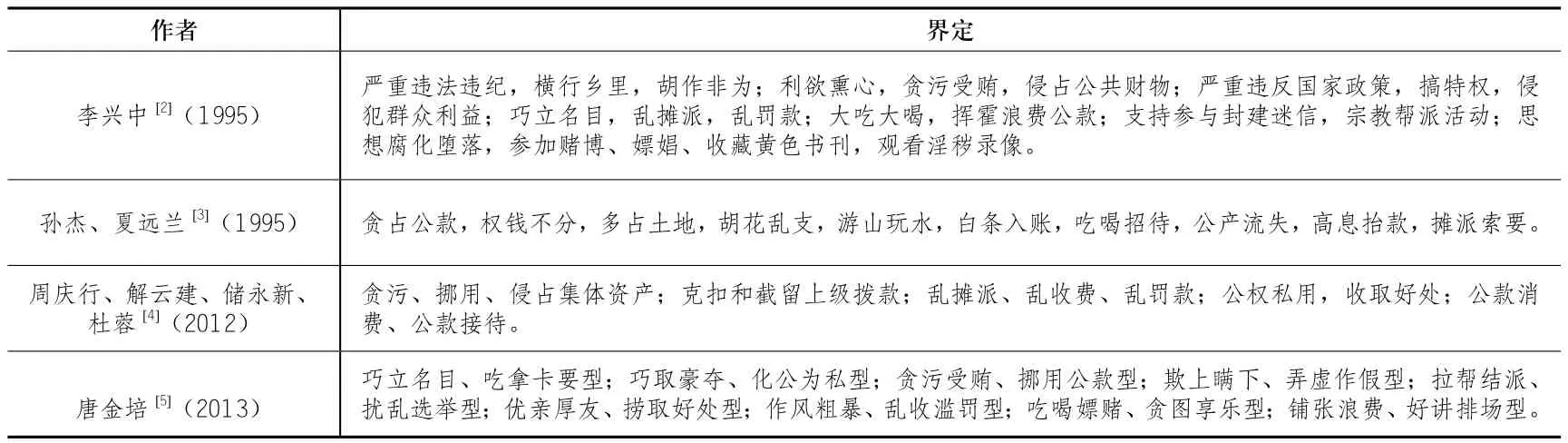

农村是一个区域概念,与城市相对应;腐败则经常与权利相关联,是指“国家官员为了谋取个人私利而违反公认准则的行为”[1]。腐败包括“违法”和“违纪”两种,从处置机构角度,违法要交由国家司法机关处理,违纪则由党内纪检机关处理。从严厉程度角度,“违纪”的门槛显然低于“违法”,这与对“党员”要求严于“群众”是相一致的。在我国政府序列中,村委会不是一级政府,没有行政权利,但却事实上受乡党委和乡政府委托承担了部分政府管理职能,享有了一定的公权力。因此,从农村腐败主体角度,主要是指掌握公权力的村干部,包括村“两委”委员、村党支部书记、村委会主任、会计及村民小组长等,而乡村医生则不在分析范围之内。从腐败类型划分角度,不同学者也给出了不同的划分方式,具体如表1所示。

表1 农村腐败类型划分

根据研究对象及中纪委公布的案例实况,表1所出现的很多腐败类型在查处案件中并没有出现,因此,从“可界定、全覆盖”的角度,借鉴表1中的腐败类型划分方式,将农村腐败分为以下八种类型:

一是公款吃喝。主要是以“公务接待”和“学习考察”等公共事务为借口,用村集体资金大吃大喝,用公款满足自己“吃喝”的享受欲望。

二是公款旅游。主要是以“公务接待”和“学习考察”等公共事务为借口,用村集体资金旅游娱乐,用公款满足自己“玩乐”的享受欲望。

三是婚丧嫁娶,主要是混淆“贿赠”和“礼赠”[6],通过婚丧嫁娶等各种手段,大操大办借机敛财,是一种变相的“权钱交易”,村干部以“收取礼金”为主要目的。

四是违规发福利,主要是违反相关规定向村干部发放各种名目的补贴、津贴和奖金,实质是一种“集体谋私”行为,具有“团伙”性质。

五是行受贿,包括受贿和行贿,两者均以村干部为行为主体,收取服务对象好处费,同时腐化为其提供服务的上级领导干部。

六是套取专项资金,主要指没按规定将专项资金用在指定用途,包括套取谋私和套取挪用两种类型,前者是进入个人腰包,后者是用作他途。

七是挥霍公共财产,主要是超标准、超额度的开支村集体资金,没有履行勤俭节约的开支原则,对村集体资金使用存在浪费现象。

八是渎职,主要是从工作角度没有履行好自己该履行的职责,包括失职、不作为、乱作为和不在岗等情况。

总体上,农村腐败既存在腐败的共性问题,也有一定的农村特色,而治理农村腐败问题显然需要从农村的实际出发,找准切入点,深入农村腐败内部,从农村腐败具体类型角度,深入研究各省市区农村腐败的具体类型、关键问题或区域特色,从而因地施策,从体制机制上解决农村腐败发生的深层次原因,还农村一片净土,还农民一个乐园,打造风清气正的农村领导班子,从而将“四个全面”发展战略真正贯彻实施到农村,村干部也切实转变成为凝聚改革共识、贯彻改革举措、带领群众致富的农民带头人。

二、农村腐败区域分布特点

根据2013年3月19日—2015年10月14日中纪委网站合计公布的农村腐败案例,总体上,以省市区为单位,从区域分布角度,农村腐败“数量”呈现出“相对集中”的特点,农村腐败“占比”呈现出“相对分散”的特点,而农村腐败“密度”则呈现出“高度分散”的特点。

(一)农村腐败“数量”:相对集中

农村腐败数量既包括农村腐败案例的总体数量也包括8种农村具体腐败类型的单类型数量。从“数量”方面,农村腐败的区域分布主要包括两个角度,一个是以省市区为单位,农村腐败总数的区域分布;另一个是以省市区为单位,8种农村具体腐败类型数量的区域分布。根据数据分析结果,无论是农村腐败总体数量还是单类型数量,区域分布均呈现出明显的“相对集中”特点。

1.农村腐败总体数量

根据所统计的农村腐败案例,以行政村、村干部腐败为判断标准,不包括农场、村医生,合计有效案例数为380个,分布于全国30个省市区,只有西藏公布的腐败案例中没有农村腐败。如表2所示,在存在农村腐败案例的30个省市区中,有4个省份的农村腐败案例数在25个以上,最高为27个,合计占比27.11%;农村腐败案例数在20个及其以上的省份有8个,累计占比达到50%;腐败案例数在15个及其以上的省份有10个,累计占比将近六成,为58.95%;同时,高达13个省份的农村腐败案例数在10个以下,合计占比仅为14.47%。从区域集中度即RCR(regional concentration rate)角度,具有代表性的区域集中度指标RCR1为7.11%,RCR5为33.42%,RCR8为50%;即5个省份集中了全国农村腐败案例的1/3,8个省份集中了全国农村腐败的50%。因此,农村腐败案例区域分布明显呈现出“相对集中”的特点。

表2 农村腐败案例的区域分布特点

2.农村腐败类型数量

腐败类型是本文根据农村380例腐败案例总结划分的8种具体类型,不同类型的农村腐败总体呈现出了不同的区域分布特点,集中度虽各不相同,但总体还是呈现了“相对集中”的态势。从“首位省份”角度,即各类型农村腐败案例数量分布最多的省份,包括并列的在内,通过计算集中度,判断8种腐败类型的区域集中状况。如表3所示,8种农村腐败类型的“首位省份”出现次数最多的是“河北”,“套取专项资金”“挥霍公共财产”和“渎职”3个类型的农村腐败均在31个省市区中排名第一,其中前两项是单独排名第一。从“首位省份”案例数占比角度,单个省市区占比最高的是“行受贿”类型,在总共32个案例中,北京市占了9个,占比高达28.13%。在“渎职”类型中,四个省份并列第一,在总共24个渎职案例中,四个省份占了12个,合计占比高达50%。因此,8种农村腐败类型的区域分布总体呈现出明显的“相对集中”特点。

表3 农村各类型腐败案例的区域分布

(二)农村腐败“占比”:相对分散

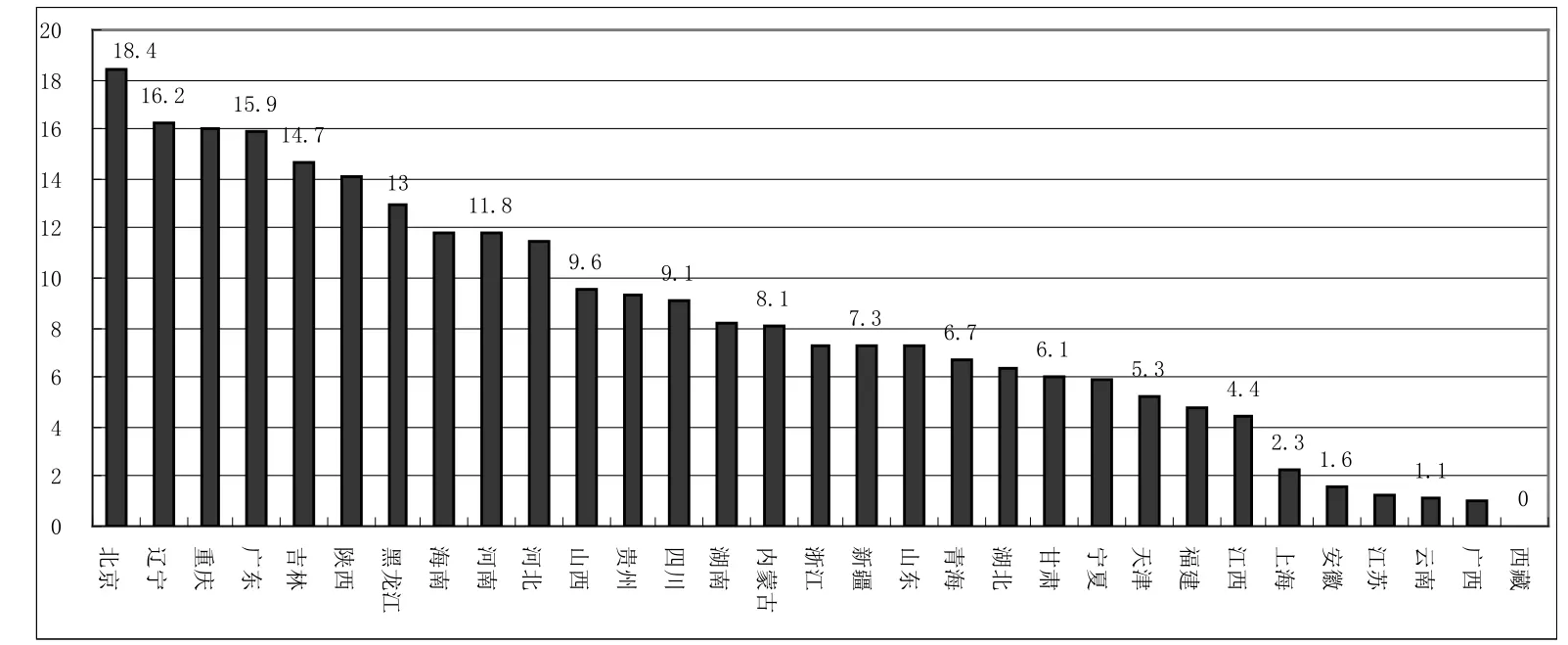

农村腐败占比指全国31个省市区查处的农村腐败案例数量占查处腐败总案例数量的比重,这与各地城市化水平、行政村数量、腐败查处侧重点等众多因素相关。从全国角度,在中纪委合计公布的4 473个腐败案例中,农村腐败案例占比为8.5%,即在各省市区查处的100个案例中,平均有8.5个是农村腐败案例;其中13个省份的占比超过全国占比,18个省份的占比低于全国占比。从区域角度,如图1所示,从全国31个省市区看,占比超过15%的有4个省市区,分别是北京、辽宁、重庆、广东,其中占比最高的是北京市,高达18.44%,在公布的141个腐败案例中,农村腐败案例达到26个;占比超过10%的省市区累计共10个,占比低于5%的省市区有8个,占比最低的是西藏,在公布的90个腐败案例中,没有1个农村腐败案例。因此,农村腐败“占比”区域分布总体差异较大,呈现出明显的“相对分散”特点。

图1 农村腐败案例占腐败案例总数比重的区域分布(%)

(三)农村腐败“密度”:高度分散

农村腐败密度指农村腐败案例数即出现腐败的行政村数占各省市区行政村总数的比重,根据中纪委公布的农村腐败案例,尚未出现一个行政村先后出现两次腐败即被查处两次的现象,因此,农村腐败案例数即为出现腐败的农村行政村数。

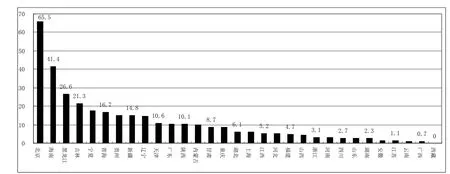

从全国角度,2014年,除西藏外我国行政村总数为608 262个,380个农村腐败案例即出问题的行政村数占比仅为6.25‰0,即一万个村平均有6.25个村被查处腐败案例。从区域分布角度,如图2所示,占比超过20‰0的有4个省市区,其中农村腐败密度最高的是北京,高达65.5‰0,比排名第二的湖南省高出24.1个点;占比在15‰0~20‰0之间的有2个省市区,分别为17.6‰0和16.7‰0;占比在10‰0~15‰0之间的有6个省市区,在5‰0~10‰0之间的有7个省市区,在5‰0以下的有12个省市区。因此,农村腐败密度的区域分布总体呈现出了“高度分散”的特点,省市区之间有很大的差异。

图2 农村腐败案例数占行政村数比重的区域分布(‰0)

总体上,根据上述分析,各省市区的农村腐败呈现出了不同的特点,从农村腐败“数量”角度,农村腐败查处数量排名前五名的分别是陕西、北京、河北、贵州和黑龙江,最多的是陕西省,有27例,占全国的7.1%,其中河北在“套取专项资金”“挥霍公共财产”“渎职”3个类型的农村腐败案例中均排名第一;从农村腐败“占比”角度,前五名分别是北京、辽宁、重庆、广东和吉林,其中北京市占比最高,为18.4%;从农村腐败密度角度,前五名分别是北京、海南、黑龙江、吉林和宁夏,其中密度最高的是北京,高达65.5‰0。因此,无论是数量、占比还是密度,北京市均在前五名之内,由此可以看出,虽然北京市农业人口不多,农村行政村数量较少,但北京市对农村腐败的查处力度最大,查处的农村腐败案例数也相对最多。

2.1.1 九蒸九晒熟地黄[5] 取生地黄,加黄酒适量拌匀一段时间后闷润至酒吸尽,以武火加热,用容器收集流出的熟地汁,蒸约48 h至地黄中央发虚为度,取出,晒1 d;再拌入熟地汁和黄酒,再蒸24 h,取出再晒1 d;如此反复,蒸晒8次。至第9次,将黄酒与砂仁粉一起拌入,蒸24 h,以蒸至内外漆黑,味甜酸无苦味为度,取出即得(100 kg生地黄用黄酒50 kg、砂仁粉0.9 kg),即为样品熟地黄I。

三、农村腐败区域分布影响因素

从全国角度,各省市区农村腐败的数量受经济、政治、文化、社会等多种因素影响,但农村腐败区域分布主要存在两种效应,分别是“规模效应”和“收入效应”,其中“规模效应”主要包括“行政村数”与“村人口数”两个因素;“收入效应”主要是农民可支配收入,具体包括工资性收入、经营净收入、财产净收入、转移净收入等四种组成部分,不同区域收入总量及收入结构对农村腐败区域分布的影响共同构成“收入效应”。

(一)规模效应

农村腐败区域分布的“规模效应”主要是指不同省市区农村“行政村数”和各行政村平均“村人口数”(乡村人口数/行政村数)两个规模因素对各省市区农村腐败数量的影响效应。按照行政村干部配置原则,单个行政村依据村人口数多少配置数量不等的村干部,因此,特定省市区内,行政村数越多,村人口数越大,村干部基本上越多,而村干部越多,农村腐败发生的可能性就越大;同时,村人口数的规模不仅影响村民对村干部腐败的支撑能力、监督能力,还影响村干部选举的选择范围,涉及村干部的整体素质。

1.行政村数

2014年,我国行政村数最多的省市区是山东,超过8万个行政村;由于西藏缺少行政村数量统计,除西藏外,行政村数最少的省市区是上海,不到1 700个,两者相差48倍。各省市区行政村数之间的巨大差别,必将影响各省市区查处的农村腐败案例数。根据Pearson相关系数法,采用双侧检验法,30个省市区农村腐败案例数与行政村数的Pearson相关系数为0.333,P值为0.067,在10%的置信度下,农村腐败数量与行政村数具有显著的正相关性,即行政村数越多的省市区,农村腐败案例数即出现腐败的行政村数越多,这显然是符合常理的。因此,我们不能单纯从各省市区农村腐败数量判断各省市区的腐败程度。从具体腐败类型角度,如表4所示,在10%的置信度下,8种腐败类型中,“违规发福利”与“行政村数”有显著的正相关关系,相关系数为0.43;在5%的置信度下,“挥霍公共财产”与“行政村数”有显著的正相关关系,相关系数为0.615。主要原因可能是与其它6种腐败类型相比,“违规发福利”和“挥霍公共财产”具有一定的“团体腐败”性质,行政村数越多,村领导团队就越多,出现团体腐败的可能性显然就越大。

2.村人口数

从行政村平均人口数规模角度,除西藏之外,全国单个行政村平均人口规模为1 017人,村平均人口数最多的是云南省,平均人口数为2 032人;最少的是山东省,平均人口数仅544人,两者相差3.74倍,不同规模的村平均人口数对各省市区农村腐败案例数量显然会产生正负不一、方向不同的影响。根据Pearson相关系数法,采用双侧检验法,30个省市区农村腐败案例数与村人口数的Pearson相关系数为-0.349,P值为0.059,在10%的置信度下,农村腐败数量与村人口数具有显著的负相关性,即行政村平均人口数越多,农村腐败案例数即出现腐败的行政村数越少,这与“公共选择”理论是不一致的,即群体规模越大,达成一致采取集体行动的成本越高,越容易出现“搭便车”问题,从而造成“公地悲剧”;而具体到农村腐败,村人口数越大,一方面,在监督村干部方面越容易出现“搭便车”问题,从而出现“监督真空”,对农村腐败产生正向影响;同时,村人口数越多,敢于监督村干部的村民人数也可能越多,从而对农村腐败产生负面影响。另一方面,村人口数越多,村干部选择的范围越大,越容易选举出清正廉洁、洁身自好的村干部,从而减少村干部腐败的可能性,对农村腐败产生负面影响。从分析结果看,综合各种潜在的正负影响,村人口数越大,总体上越有利于防止农村腐败。

从农村腐败类型角度,如表4所示,在10%的置信度下,8种腐败类型中,“公款旅游”与“村人口数”有显著的正相关关系,相关系数为0.436。从理论上这也是可以理解的,村人口数越多,对腐败额度的支撑能力就越强,而与其它腐败类型相比,“公款旅游”涉及人数较多,开支额度较大,需要较强的村民经济支撑能力。从公款旅游腐败金额角度,在43个公款旅游案例中,明确公款旅游开支额的有13个案例,平均开支额为10.09万元;从参与人数角度,最高的达到88人,基本包括了所有的村干部、村党员,甚至是村民小组长、村民代表等。在5%的置信度下,“行受贿”与“村人口数”有显著的正相关关系,相关系数为0.853。从理论上讲,一方面,村人口数越多,对政府补贴、村财产分配等财产争夺的竞争程度就比较激烈,村干部受贿的可能性就比较大;另一方面,村人口数越多,村民需要村干部出面与乡镇政府各部门协调的事情就越多,村干部向乡镇各部门领导行贿的可能性就比较大,当然向村民收取好处费等受贿的可能性也同时增加。

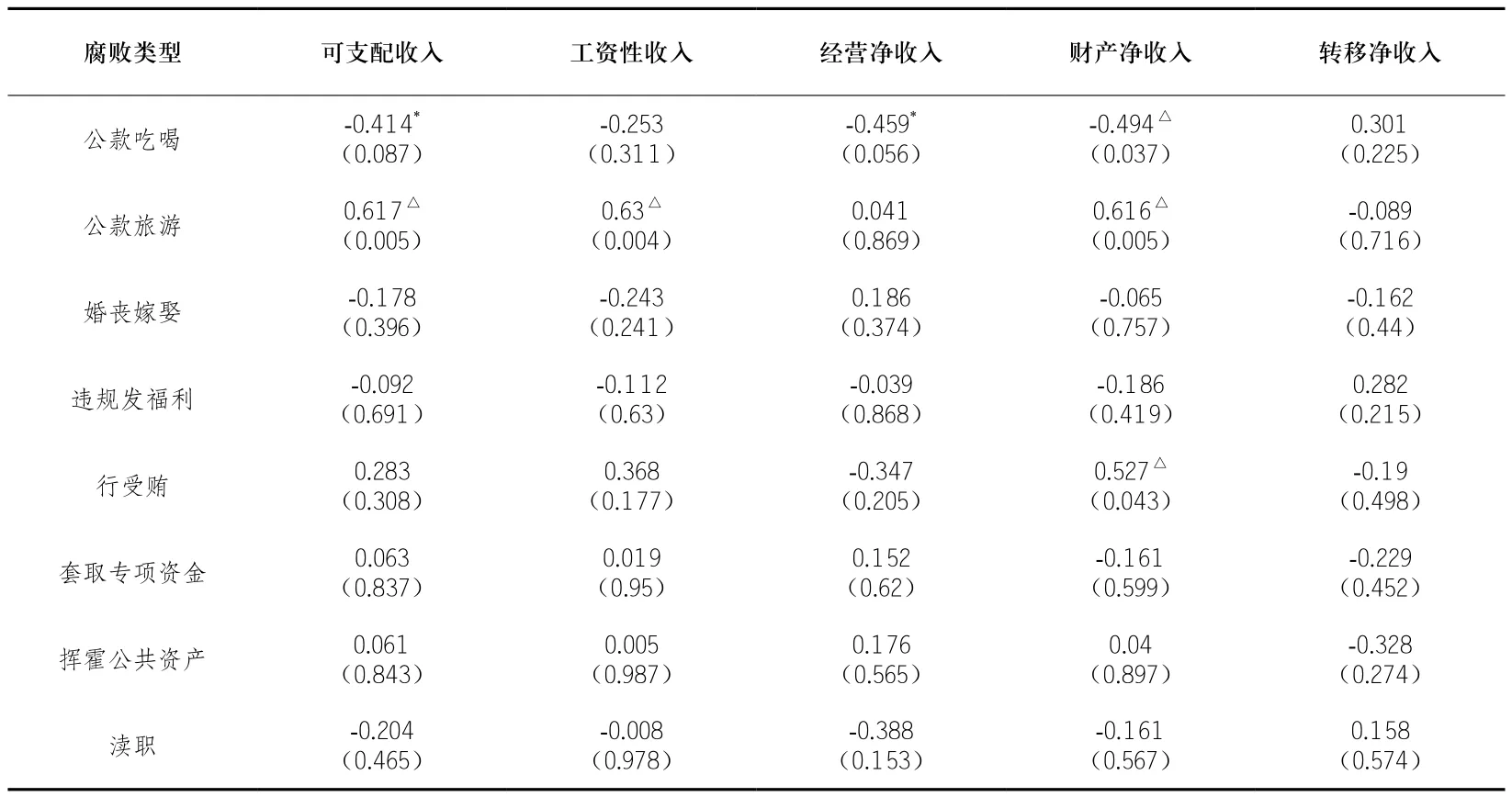

表4 农村腐败的规模效应

农村腐败区域分布的收入效应主要指各省市区农民可支配收入水平及收入结构中各子类型收入水平即工资性收入、经营净收入、财产净收入、转移净收入对各省市区农村腐败案例数的影响效应。如表5所示,根据Pearson相关系数法,采用双侧检验法,在10%的置信度下,31个省市区农村腐败案例数与农民可支配收入之间不存在显著的相关关系。从8个腐败类型角度,在10%的置信度下,“公款吃喝”与“农民可支配收入”之间存在显著的负相关关系,相关系数为-0.414;在5%的置信度下,“公款旅游”与“农民可支配收入”之间存在显著的正相关关系,相关系数为0.617。结合表4中的规模效应可以发现,“公款吃喝”与“村人口数”和“农民可支配收入”之间均存在负相关关系,“公款旅游”与“村人口数”和“农民可支配收入”之间均存在正相关关系,由此可以发现,村人口数越多、收入水平越高的省市区,发生“公款吃喝”腐败的案例数越少,而发生“公款旅游”腐败的案例数越多,这与农村腐败支撑能力和腐败消费档次有关,只有较强的腐败支撑能力才能支撑较高档次的腐败消费,“公款旅游”的腐败消费档次、额度显然高于“公款吃喝”。

从农民收入结构内部看,如表5所示,在5%的置信度下,“工资性收入”与“公款旅游”之间存在显著的正相关关系,相关系数为0.63;在10%的置信度下,“经营净收入”与“公款吃喝”之间存在显著的负相关关系,相关系数为-0.459;在5%的置信度下,“财产净收入”与“公款吃喝”之间存在显著的负相关关系,相关系数为-0.494,与“公款旅游”和“行受贿”之间存在显著的正相关关系,相关系数分别为0.616和0.527。由此可以看出,“家庭经营净收入”和“财产净收入”越高的省市区,“公款吃喝”腐败案例越少,其中原因之一可能是家庭经营净收入越高的地区,代表农民在村庄从事农业生产的时间和人数越多,从而越有利于对村干部的“腐败吃喝”进行监督;而“工资性收入”和“财产净收入”越高的省市区,“公款旅游”腐败案例数越多;“财产性净收入”越多的省市区,“行受贿”腐败案例越多。显然,“农民可支配收入”中的“财产净收入”对农村腐败的影响最大,农民财产净收入目前主要包括土地流转收入、集体分红收入、存款利息收入和房屋出租收入,在农民可支配收入的四个部分组成中,财产净收入的多少应该是当地农村经济发展水平的最有效反映指标,也是未来农民收入增长的重要潜力。因此根据农村腐败各类型案例数与当地农民可支配收入及收入各组成部分的相关关系,农村腐败区域分布的收入效应可以概括为:农民可支配收入或财产净收入越高的省市区,“公款吃喝”的腐败案例数越少,“公款旅游”和“行受贿”的腐败案例数越多,这与上述规模效应中腐败支撑能力和腐败消费档次之间的对应关系是相一致的。

表5 农村腐败的收入效应

总体上,从影响因素角度,农村腐败空间分布主要存在“规模效应”和“收入效应”两类。综合规模效应和收入效应可以看出,行政村数越多的省市区,农村腐败案例数总体越多,村人口数越多、农民可支配收入越高的省市区,对农村腐败的经济支撑能力越强,“公款吃喝”这一低端腐败类型的发生数越少,“公款旅游”这一较高端腐败类型的发生数越多;同时,村人口数越多、财产性收入越高,集体资产规模越大,对集体资产收入分配、财政补贴的竞争就越激烈,导致“行受贿”案例数越多。

四、农村腐败的空间集聚

我国地域广阔、地形多样、人情风俗不同,经济发展水平也参差不齐,不同省市区的农村腐败也呈现出不同的特点,具体反映在不同省市区不仅农村腐败总数方面差异较大,而且在8类农村腐败类型的具体数量即农村腐败内部结构方面也差异巨大。为此,从差异程度角度,通过聚类分析(图略),可以将31个省市区依据8类腐败具体案例数量划分为不同的群体。总体可以划分为四大类:

第一大类可以概括为“农村腐败类型单一区”。具体包括辽宁、湖北、贵州、陕西、黑龙江、吉林、北京等7个省市,该大类的核心特点是腐败类型相当单一。该7省市合计发生农村腐败案例156例,占全国380例的41.05%。其中“婚丧嫁娶”案例数更是高达83例,占全国该案例总数的52.87%,占比超过一半,同时占该7省市农村腐败案例总数的53.21%,因此,该大类7个省市农村婚丧嫁娶风气存在严重问题,借“礼赠”之名行“贿赠”之实的问题严重,“曲线腐败”特点明显;同时,“行受贿”案例数10例,其中“北京”有9例,占了北京市26例腐败案例总数的34.62%。正是由于北京市腐败案例集中在“行受贿”,而其余6省腐败案例集中在“婚丧嫁娶”,导致进行聚类分析时北京市没有与其余6省聚到一类中。总体上,该大类特点可以概括为:腐败类型相对单一区、曲线腐败特点明显区。

第二大类可以概括为“农村腐败高发区”。具体包括山西、四川、内蒙古、重庆、山东、河南等6个省市区,该大类的核心特点是曲线腐败和团体腐败比较突出。该6省市区合计发生农村腐败案例78例,占全国380例的20.53%,而在78个农村腐败案例中,“婚丧嫁娶”案例多达41例,占全国同类案例总数的26.11%,占该大类6省市区总体案例数的52.56%。同时,在该大类中,6个省市区“违规发福利”案例数合计占全国同类案例总数的34.29%,超过三分之一,与其它腐败类型相比,“违规发福利”具有明显的“团体腐败”特点。因此,该类地区曲线腐败问题相对比较突出,尤其是存在“团体腐败”问题。

第三大类可以概括为“农村腐败多样区”,具体包括福建、江西、青海、湖南、海南、浙江、广东、甘肃、新疆、河北等10个省市区,该大类的核心特点是农村腐败的8大具体类型均存在,且各具体类型相对均衡,占比均相对较高。该大类农村腐败总体案例数为129例,占全国农村腐败案例总数的33.95%。具体到8大类农村腐败类型,占比达到或超过50%的有3类,分别是“挥霍公共财产”占比高达62.5%,“套取专项资金”占比57.58%,“公款吃喝”占比50%;占比在40%~50%的有3大类,分别是“公款旅游”占比46.51%,“渎职”占比45.83%,“行受贿”占比43.75%;占比在30%~40%和30%以下的各有1类,分别是“违规发福利”占比34.29%,“婚丧嫁娶”占比14.01%。因此,该大类地区的农村腐败可谓多种多样,类型齐全。

第四大类可以概括为“风清气正廉洁区”,具体包括西藏、广西 、江苏、云南、上海、安徽、天津、宁夏等8个省市区。该大类的核心特点是虽存在农村腐败但问题较轻,与其它大类相比,该8省市区农村风气较好,村干部廉洁程度较高。该大类8个省市区农村腐败案例数为15例,仅占全国农村腐败案例总数的3.95%,其中西藏尚未查处农村腐败案例,广西、云南、上海查处农村腐败案例均为1例,江苏和安徽均为2例,天津和宁夏均为4例。因此,该大类地区的农村腐败基本可以忽落不计,属于难得的清廉区,当然也有可能上述地区到目前为止的反腐重点尚不在农村。

总体上,根据聚类分析结果,依据农村腐败8大具体类型案例数量,可以将全国31个省市区划分为四大类,辽宁、湖北、贵州、陕西、黑龙江、吉林、北京为全国农村腐败类型单一区,尤其是“婚丧嫁娶”问题比较严重,曲线腐败现象多;山西、四川、内蒙古、重庆、山东、河南为农村腐败高发区,尤其是存在较严重的“违规发福利”问题,团体腐败现象多;福建、江西、青海、湖南、海南、浙江、广东、甘肃、新疆、河北为农村腐败多样区,8大农村腐败类型均较严重,6大类农村腐败类型全国占比均在40%以上;西藏、广西、江苏、云南、上海、安徽、天津、宁夏为农村风清气正廉洁区,农村腐败案例较少,案例数均在5例之下。当然,对于上述聚类结果,仅是依据各省市区各类型腐败数量聚类得出的,该结果也可能是各省市区到目前为止反腐侧重点不同而导致的。

五、分析结论及政策建议

根据实证分析结果,以省市区为单位,农村腐败区域分布呈现出三大特点:一是 “数量”分布“相对集中”,二是“占比”分布“相对分散”,三是“密度”分布 “高度分散”。对于区域分布的影响因素则可以归纳为“规模效应”和“收入效应”两类。“规模效应”可以概括为:行政村数越多的省市区,农村腐败案例数总体越多;村人口数越多的省市区,农村腐败案例数总体越少。“收入效应”可以概括为:农民可支配收入越高,“公款吃喝”越少,而“公款旅游”则越多;“家庭经营净收入”越高,“公款吃喝”越少;“财产净收入”越高,“公款吃喝”越少,“公款旅游”和“行受贿”越多。同时,通过聚类方法,利用各省市区8大类具体腐败类型的数量,将全国31个省市区划分为四大不同类型。根据上述实证分析结果,从治理农村腐败的角度特提出如下政策建议:

(一)推进整村合并,减少行政村数量并扩大单村人口数

推进整村合并工作,尤其是山东、河北、河南这些行政村数过于多的省市区,以减少村干部数量,提高单个村人口总数。既可有效扩大村干部可选范围 ,又可提高村民对村干部的制约监督能力,从而有效抑制农村腐败。

(二)实施因村施策,提高农村反腐的针对性和有效性

根据村庄的经济发展水平和农民收入水平及收入结构确定农村的反腐重点,做到因村施策,对农民收入较高的村庄,应重点防止“公款旅游”;对于财产性收入较高尤其是村集体收入较高的村庄,应重点防止村干部“行受贿”。

(三)调整反腐力量,增强农村腐败重灾区的反腐强度

各个省市区的农村腐败情况差异较大,为提高全国农村的反腐效率,农村腐败重灾区应调整城乡反腐力量配比,将更多的反腐人员、经费、时间用到农村反腐上,增强农村的反腐强度,尤其是加大对农村“婚丧嫁娶”大操大办不良风气的打击力度。

[1] 成雅贞. 村干部腐败的成因及其反腐对策[J]. 洛阳师范学院学报, 2014(1): 138-140.

[2] 李兴中. 农村腐败现象的状况及对策[J]. 学习论坛, 1995(5):33-35.

[3] 孙杰, 夏远兰. 农村腐败现象种种表现[J]. 吉林农业, 1995(9):7.

[4] 周庆行, 解云建, 储永新, 等. 我国农村腐败问题的成因及反腐败机制建设[J]. 廉政文化研究, 2012(1): 13-18.

[5] 唐金培. 近年来村干部腐败现象透析[J]. 中州学刊, 2013(11):19-25.

[6] 李炳安. 试析防范村干部腐败的对策[J]. 社会主义研究, 2000(2): 68-70.

(责任编辑:周吉光)

Regional Distribution and Spatial Agglomeration of Rural Corruption

LI Sheng-jun1,FU Qing-bo2

1.University of Ji’nan, Ji’nan, Shandong 250002;2.Beijing Wuzi University, Beijing 101149

According to the 380 rural corruption cases Central Commissions for Discipline Inspection website announced from 2013 march 19 to 2015 October 14, it is founded that rural corruption regional distribution appear three characteristics, which are quantity distribution relative concentration, ratio distribution relative dispersion and density distribution highly fragmented. There are mainly two types of “size effect” and “income effect” to influence rural corruption, “size effect” mainly includes administrative village amount and village population number, “income effect” mainly includes farmer disposable income and composition department. By cluster analysis, it is found that Liaoning, Hubei, Guizhou, Shaanxi, Heilongjiang, Jilin, Beijing are corruption single areas, Shanxi, Sichuan, Inner Mongolia, Chongqing, Shandong, Henan are corruption high incidence areas, Fujian, Jiangxi, Qinghai, Hunan, Hainan, Zhejiang, Guangdong, Gansu, Xinjiang, Hebei are corruption diversified areas; Xizang, Guangxi, Jiangsu, Yunnan, Shanghai, Anhui, Tianjin, Ningxia are delicate areas. On the basis of quantitative analysis, finally the paper put forward the new measures to solve rural corruption, which are promotion the whole village merge, implementation specific method according to the village, adjusting the anti-corruption strength.

rural corruption; regional distribution; spatial agglomeration

F321

A

1007-6875(2017)03-0075-08

日期:2017-02-21

10.13937/j.cnki.hbdzdxxb.2017.03.015

教育部人文社科项目“财产权市场化、成员二元化与农村基层治理转型研究”(15YJA790013)。

李圣军(1981—),男,山东齐河人,管理学博士,济南大学商学院讲师,主要从事农业产业政策研究。