荒唐年代的离奇遭遇

2017-07-24夏临冈

夏临冈

荒唐年代的离奇遭遇

夏临冈

风暴袭击中的杭一中

1957年2月,我从上海第五十五中学转学到杭一中(高中)就读高一第二学期。

1956年夏秋,杭一中高中1959届共招了五个班。(1)(4)男女生混编,(2)(3)(5)班清一色男生,人称“和尚班”。编班顺序按年龄由小到大,大的居后,(1)班最小,都是1941年、1942年出生的,(5)班最末,大部分都是1940年前出生的,1937、1938年出生的占一半左右,最小的1941年生的将我算入只有四个。班里十多个同学来自诸暨农村,另有七个同学来自几个国家,他们是海外华人之后。这七个同学1959年毕业后失去联系,只知道他们全部被大学录取,四年或五年后毕业,毕业后几年之内先后返回家乡与家人团聚。其余同学来自绍兴、富阳、萧山、海宁、杭州等地。

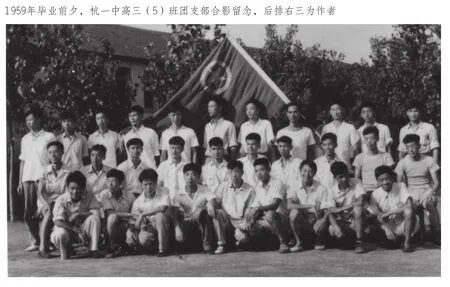

开始是诸暨的石同学担任团支书,杭州王同学担任班长。1957年“反右”开始一周内就换了两个年长的杭州市郊区石桥老乡分任团支书和正班长。作为高中试点之一,“反右”风暴瞬间来临,直击杭一中高一年级各班:教室、走廊、饭厅、礼堂,到处贴满、挂满了在旧报纸上写着各人各体毛笔字的大字报,铺天盖地、遮墙封门,场面壮观。开始大字报内容五花八门,各抒己见,很快就突出了重点。大概过了十多天,结果真反出了几个“高中生右派”。一个“三反分子”——学生会副主席陈兄,两个右派学生梁某和方某,前两位都在我们(5)班,另一位在(1)班,他们和其他同学一起响应学校号召,真实表达出自己对某项政策、某种现象或者某个事件未经深入调查、周全思考,还很幼稚的看法、观点,甚至疑惑,尤其是在学校组织各班的专题辩论会上,坚持了与大多数同学相对的观点。据担任过团支书的石兄和担任团支委员的小何兄回忆,1957年反右运动后至1959年春,我们学生开始勤工俭学,先去杭州煤球厂劳动又去福华丝织厂翻三班做夜工,夏天转去塘中村割稻插秧抢收抢种,紧接着大搞小高炉大炼钢铁,再接下去整团、整团复查。高三班(5)班三十几名团员受处分竟有十多人,单是被开除团籍就有六名。小部分受处分同学提早离校,大部分受处分同学拿到毕业证书,也参加了高考。

意外被嘉兴师院录取

停止了火花飞溅的小高炉炼铁,也不再去煤球厂抬泥拉车,也不再去人民公社割稻、种田,杭一中1959届高三年级五个班的莘莘学子,终于重新在各班教室里坐下,恢复上课。为完成各学科的教学计划,也为一年后的高校招生考试早做准备,校领导一声令下,五个班的300名学生全部住校,紧张、繁重的最后一个高三学年由此开始。

课堂学习重启后不久,校学生会文艺部组织高二年级部分同学和高三年级少数几个同学自编、自导、自演三幕七场话剧《我的一家》。经历了剧组几个月里的几十个无眠之夜,1959年5月初某日剧组终于彩排演出了唯一的一场。又过了两个月,先一步招生考试的艺术类院校传来喜讯:《我的一家》演员、高三(3)班的黄怀安和肖观分别被南京艺术学院和上海电影专科学校录取,我是三个编剧之一,赶赴上海报考中央戏剧学院戏剧学系,初试录取,参加复试,回去等待通知。回杭后我的这颗心儿整天高悬着,寝食难安。接着昏头晕脑地参加了普通高校文科类统考。不多久班级里同学被高校录取的信息陆续传来。同窗沈广渔与我是近邻,俩人经常同去学校同回家,交情非浅。毕业前夕他被批准加入共青团,有幸非公开受托抄写全班同学的政审评语,对我的长嘘短叹,他一直劝我对中戏录取不必幻想,我当然理解他的话外之意,客观分析自己作为高三(5)班整团对象之一,我“错误”言论几条,成分小资,父亲是国民党空军,又有海外关系,别说中戏,就是普通高校也难有希望,还暗庆自己整团复查时,除了对自己上纲上线不留情面之外,还检讨了在小高炉炼铁某日傍晚接班上岗,因母亲突然生病,迟到了二十多分钟,在场的班级一号人物钟团支书说:“要将你调出小高炉。”我竟当场顶撞:“你要调就调好了。”这是我有眼无珠、目无领导。如此自责,复查总算通过,免受团纪处分,否则很可能与六位被开除的团员一样,丧失高考资格。

临到高校录取基本结束之际,我才意外收到湖州师专文史科(两年制)的录取通知。在母亲的鼓励下,同时也看到上师范院校免交学杂费、伙食费这条优惠规定,我勉强地背起背包,寻到卖鱼桥轮船码头,独自一人登上了开往湖州的夜班小客轮。

三元钱办大学的闹剧

嘉兴师院是1960年更改的校名,原名湖州师专。由中共嘉兴地委、嘉兴地区行署在1958年大跃进时候新办起来,校址选定于湖州天主堂旧址处。因学生宿舍暂缺,新生在市区孔庙二楼地板上睡觉,教师除杭大转过来几位青年助教外,大部分是从嘉兴地区各高中选调来的高中老师。1959年下半年,学校领导光荣出席全国文教群英会,上台作先进典型发言,宣称“三元钱办大学”──只花了三元人民币,做了块长方形的木校牌挂在大门口。其余就靠“敢想、敢说、敢干,大发展、大协作,白手起家、昼夜奋战”,几个月就办起了这座红色大学。1960年湖州师专改名为嘉兴师院,三个科也改成三个系。当年的嘉兴师院真是名噪京城,红极一时,该校抓教学突出无产阶级政治——大批判、大辩论接连不断;下农村去农场实行三同──与农民、农场职工同吃同住同劳动,此类活动占用了一半以上的教学时间。在这样的情势下,求知欲旺盛的我,便抓紧点滴时间拼命看书:路灯下、被窝里、大会前、小会后,是班里明目张胆的“白专分子”。对系内安排的教学内容,对班内团支部的工作作风又屡有不同看法和意见,如此这般第一个学期结束,我就成了班干部们重点“盯防”对象中的一个。晚自习结束,我和同学去校外宿舍、星期天结伴逛街,身背后常会长尾巴,——跟踪、盯梢是班干部们常用的工作手法。

1957年春杭一中高一(5)班团支部在西湖中举行团日活动,全班同学参加,右边最高处为作者

转眼1961年寒假过去,两个学年最后一个学期开始了,同学们着手准备去嘉兴地区内某所中学实习,实习结束就进行毕业考试。3月下旬某日上午,我被系党支部书记唤去谈话。系党支书国进智寒假前刚从浙江美术学院(现中国美术学院)国画系调入嘉兴师院中文系。开学以来,他极少露面。那天,他对我开门见山,速战速决,一口气罗列我各种“错误”言论、“错误”表现,容不得我辩解。半个小时不到,随即宣布:“鉴于你严重的‘错误’表现,坚持‘错误’的阶级立场,校党委决定予以退学处理。今天下午就离开学校。”年轻气盛的我决定接受这当头一棒,随即返回宿舍整理书籍、衣物,下午在两个主要班干部的监督挟护之下,去到湖州轮船码头,乘坐当晚夜班小客轮返回杭州。

回家一周后,我又赶去嘉兴师院一趟。这次只为一件事:办理我的团组织关系转移手续。说起团籍我至今纳闷:到我年满退团为止,我的团籍从未受过任何一点处分。如此状况,不知是否曾有先例或者后例?这次返校我向文史班同学作正式告别,同时得知连我在内,班里共有九位同学被逐出校门。全校3个系,中文系、数理系、生化系各一班,每班都是9人,共计27人。一年以后,1961届3个班学生毕业,嘉兴师院随即登报宣布撤销。当年办校仅花掉的三元钱,至此充分地体现出这三元钱的负价值来——27位青年学子无谓消耗掉的青春年华。

学籍不保团籍不受影响,其中奥妙我百思不解,于是1961年下半年开始,我走访中共浙江省委宣传部(高教局)接待室,坚持每半个月至少每个月去催问一次。接待我的接待员姓沈,三十多岁,言语不多,态度和蔼,我估计由于他的认真,才终于催得1962年上半年嘉兴师院撤销前夕的一纸答复,那是一张十六开极薄的报告纸,手写复印,列出我的八九条“罪状”,其中有三条是16岁的我在杭一中整团时检讨的重抄。这正好比我在杭一中整团时认真制造了这一批自我批评的子弹,通过高考录取入学提供给嘉兴师院部分领导。毕业前夕,他们却将这些子弹全部射向我的胸膛。面对含辛茹苦的母亲,我惭愧、懊恼、自责,面对这种答复,我只有愤懑和不屑。我将那一纸答复拿去给沈接待员看,他细看以后,依旧平静地说:“应该还是思想认识的问题。希望你积极投身三大革命实践,努力改造世界观。”“如何投身三大革命实践呢?”我没有追问沈接待员。

三年困难时期,杭州市除农场林场以外城市招工停止,临时工的工作难寻。当年“天堂”杭州一斤全国粮票卖三元六角,菜场里连菜边皮也难见踪影,我照常参加团组织生活,曾由街道安排去杭州棉花厂做了两个月的卷花工;还和几个团员一起去建筑工地做了几天临时工。后经友人介绍去西湖区满觉陇小学、余杭县潘板小学代课一年多,而绝大部分时间就都耗费在离家不远、原址在大学路的浙江图书馆里。

每当走路回家,只看脚尖抬不起头,感觉自己是一个多余的“边缘人”。这样的日子直到1965年6月我到临安县昌化区河桥公社朱秀大队插队落户才告一段落。

1983年3月,为解决我们这批同学当年的错退问题奔走多年后,我终于盼来了杭州市人事局转发嘉兴专署的有关文件,主要内容是:承认这些同学学历,补发毕业证书;工龄从1961年9月算起;安排工作,已在工作的原则不动。看了文件后我十分感慨:毕业前夕让我们离校不过是短短半小时,而纠正这件荒唐事,竟耗时二十又二年。

(作者为文史学者)

责任编辑 周峥嵘