基于县域尺度的土地利用变化生态环境效应评价

2017-07-21余艳艳杨凤海周浩胡博陈玮嘉王元

余艳艳 杨凤海 周浩 胡博 陈玮嘉 王元

摘要:针对黑龙江省齐齐哈尔市土地利用特点及其生态环境所面临的主要问题,分析该地区1990—2014年土地利用变化情况,从土地利用、自然状况、人文影响3个方面出发,运用PSR模型构建评价指标体系,进而分析该地区土地利用生态环境效应。结果表明,(1)1990—2014年,齐齐哈尔市土地利用变化较强烈,耕地、林地及建设用地面积呈上升态势,草地面积减少,且流向主要为耕地及未利用地,水域逐年缩减,未利用地大幅度减少,流向为耕地、林地和草地;(2)该地区生态环境指数先升后降,由1990年的0.58上升至2001年的0.68,生态环境状态整体转好,但仍处于临界不安全状态。至2014年,生态环境指数出现下降,变成0.45,为较不安全状态,生态环境逐渐恶化;(3)各县域生态环境差异明显,24年间克东县、拜泉县、泰来县生态环境指数变化较大,生态环境出现恶化,其次为齐齐哈尔市市区、富裕县、依安县、克山县,基本维持在较不安全状态,龙江县、讷河市、甘南县生态环境指数先增加后下降,生态环境受到破坏,生态退化。

关键词:土地利用;生态环境效应;PSR;县域;齐齐哈尔

中图分类号: F323.211文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2017)10-0242-05

土地资源是人类赖以生存的基本物质条件之一。随着城市化、工业化进程的不断加快,土地利用强度不断加剧,人地矛盾日益突出,土地生态环境问题越来越严重,而生态环境是人类生存和发展的基础和前提,生态环境的破坏将直接危及自然生态系统,引发一系列土地生态问题,关于土地利用变化生态效应问题的研究已越来越受到国内外学者的关注[1]。国外对土地利用变化的生态效应研究起步较早,主要针对土地利用变化对生态系统的某一方面效应而展开[2-8],注重的是土地利用变化在全球尺度上的影响[9-10]。国内部分学者通过研究土地利用变化,分析土地利用对大气环境、土壤环境、水环境及生物多样性等单一生态要素的影响[11-13];另有部分学者通过构建生态效应指标体系分析土地利用变化对生态环境的影响[14-16],研究重点逐渐从土地利用的综合生态环境效应转向土地利用变化的生态环境响应方面,且注重于单环境要素的影响力,而社会经济压力考虑较少,研究尺度主要集中于区域和地方。作为东北地区重要的商品粮基地和以重工业、装备制造业为主的工业城市,齐齐哈尔市是黑龙江省“生态环境脆弱带”之一[17]。近年来,随着齐齐哈尔市工业化和城镇化的进程加快,人口大量增加,占用大量耕地,全市每年建设用地约占用耕地800 hm2,耕地水土流失面积占 1/2,土壤污染问题日益凸显,这些环境问题都在以不同程度威胁齐齐哈尔市的土地生态安全及可持续发展,因此,以齐齐哈尔市为研究对象,从土地利用、自然状况、人文影响3个方面出发,通过构建土地利用变化生态环境效应评价指标体系,对该地区1990—2014年土地利用生态环境效应进行评价,研究齐齐哈尔市土地利用变化下的生态环境效应具有一定的现实意义。

1研究区概况与数据处理

1.1研究区概况

齐齐哈尔市地处松嫩平原,为黑龙江、吉林、内蒙古3省(区)交汇地带,位于46°13′~48°55′N、122°24′~126°41′E。该地区属中温带大陆性季风气候,四季分明,年均降水量563.1 mm,年均气温3.6 ℃,无霜期122~151 d,日照时数 2 714.4 h,平均海拔146 m,且土壤以暗棕壤、黑土、黑钙土、草甸土和沼泽土为主。全市辖9个县(市)及市区(富裕县、拜泉县、甘南县、依安县、克山县、泰来县、克东县、龙江县、讷河市和市辖区),2013年总人口556.99万。

1.2数据来源与处理

遥感影像原始信息来自美国陆地资源卫星1990、2001、2014年3期Landsat TM/OLI影像,利用ENVI软件进行影像波段的融合、校正、图像增强等处理,其中校正以1 ∶[KG-*3]10万地形图等相关图件资料进行辅助,以齐齐哈尔市土地利用区划图为底图,考虑到该地区范围较大,研究采用监督分类和目视解译相结合的方法对影像进行解译。参照全国土地利用分类体系,将该地区土地利用类型分为耕地、草地、林地、建设用地、水域和未利用地六大类。并经Google Earth选取采样点进行精度验证(Kappa=0.892 3),获得齐齐哈尔市1990、2001、2014年土地利用现状图;自然、社会经济数据主要来源于齐齐哈尔市及各县域经济统计年鉴和社会经济统计数据。

2研究方法

2.1评价指标体系构建

生态环境效应是指人类生产与生活活动对生态系统结构与功能的影响,一般包括正负效应,并具有很强的综合性。区域生态环境效应受气候、植被、土地利用变化及人类活动等诸多因素的影响,同时各因素之间又相互作用、相互影响,因此评价指标体系必须要考虑多要素的综合影响及不同要素的自身特点[18]。

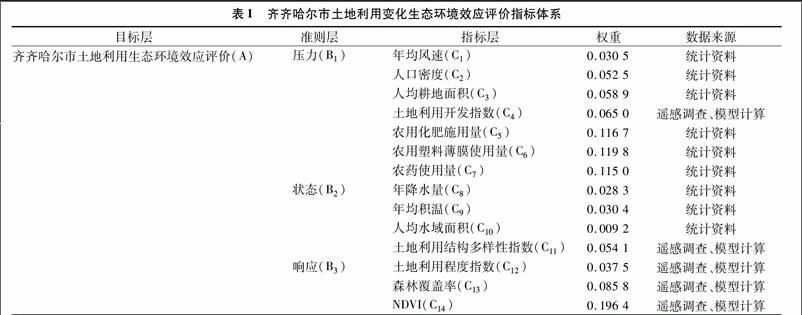

PSR概念模型具有非常清晰的因果关系[19-20],其原理为人类活动对环境施加了一定的压力,并随之导致环境状态发生改变,反过来人类社会又会对环境变化所带来的效应作出如恢复环境质量或防止环境退化等对应措施调整。PSR模型能够清晰地反映出自然、社会经济、生态环境因素三者之间的相互关系,能较全面地反映生态环境的过程效应。因此,本研究依据PSR概念模型,针对研究区特点和主要生态问题,同时遵循科学性、区域性、相对独立性和可操作性等原则,从压力、状态、响应3个方面构建土地利用变化的生态环境效应评价指标体系。评价体系主要包括目标层、准则层和指标层。以生态环境指数为目标层,以生态环境压力、生态环境状态和生态环境响应为准则层,综合考虑地区特点,共选取14个指标构成指标层(表1)。

(2)土地利用结构多样性指数(C11)用来反映区域内各种土地的齐全程度或多样化状况,本研究采用吉布斯-马丁(Gibbs-Mirtin)多样化指数[21]进行多樣化指数的计算,其公式为

[JZ(]GM=1-∑f2i/(∑fi)2。[JZ)][JY](2)

式中:GM表示多样化指数;fi表示第i种土地利用类型的面积,km2。

多样化指数越小,说明该区域的土地利用类型越少,即齐全程度越低。如果某地只有1种土地利用类型,则多样化指数为0,如果土地均匀地分布在各种类型中,则多样化指数为1。

土地利用程度指数体现土地利用的深度和广度,不仅反映土地本身的自然属性,也反映人类因素与自然因素的综合效应。本研究参照刘纪远等提出的土地利用程度综合分析方法[22],计算过程如下:首先,将土地利用程度按照土地自然综合体在社会因素影响下的自然平衡状态分为4个级别,即土地未利用级别、土地自然再生利用级别、土地人为再生利用级别、土地非再生利用级别,并对不同级别土地利用程度进行赋值(表2),得到各类型土地利用程度分级指数(Ci);其次,在各类型土地利用程度分级指数的基础上,计算土地利用程度综合指数(La),计算公式如下:

[JZ(]La=100×∑[DD(]ni=1[DD)]Pi×Ci。[JZ)][JY](3)

式中:Pi表示第i级土地面积的相对面积比例,Pi=Ai/At;Ai表示第i级土地利用面积,km2;At表示区域土地总面积,km2;Ci表示第i级土地利用程度分级指数;n表示土地利用程度分级总数。

2.2指标权重确定与标准化处理

由于各评价指标对生态环境的影响程度存在差异,其所占的比重也不尽相同。因此,根据指标的相对重要性,为增加评价指标赋权结果的客观性和科学性,减少主观随意性,将层次分析法和熵权法相结合确定齐齐哈尔市土地利用变化的生态环境效应的评价指标权重(表1)。各项评价指标数据包括属性数据和空间数据,且这些都具有自身的量纲与分布区间,无法直接进行比较与运算,为了使各数据间具有可比性,采用极差标准变换对原始数据进行标准化。

2.3生态环境指数计算

运用生态环境指数(environment index,EI),对齐齐哈尔市生态环境效应进行评价。根据评价指标和权重,计算求得生態环境指数。根据求得的生态环境指数,对齐齐哈尔市及所辖县(市)生态环境效应进行评价,计算公式为:

式中:fi表示环境指标的标准化值;wi表示第i个指标的权重值;n表示指标个数。

2.4评价标准

根据土地生态环境状况指数,参照《生态环境状况评价技术规范(试行)》,借鉴参考文献[17,23]的研究成果,结合齐齐哈尔市土地生态环境具体情况,共设定5个等级,将0~1的取值范围共分为5个区间,依次对应5个等级,生态环境指数越大,生态环境状况越好,反之则越差,具体划分区间及说明见表3。

3.1土地利用变化特征分析

利用ArcGIS 9.3软件平台,对齐齐哈尔市1990、2001、2014年土地利用数据进行空间叠加处理,分析1990—2014年间土地利用转移情况(表4、表5),发现24年间齐齐哈尔市土地利用变化非常强烈。耕地面积由1990年的 140.40万hm2 上升至2014年的212.58万hm2,其中1990—2001年间增加幅度达55.42万hm2,变化尤其剧烈,其增加主要来源途径为草地、林地和未利用地,其中草地面积增加贡献率达到42.32%。林地面积增加幅度次于耕地,达到12.34万hm2,区间内变化呈先增后减的变化趋势,即1990—2001年齐齐哈尔市林地面积由1990年的50.77万hm2增加至63.11万hm2,增加幅度为12.34万hm2,截至2014年面积减少 6.69万hm2,变为56.42万hm2,其流向主要为耕地,相对面积比例为58.84%;草地面积明显减少,1990—2014年共减少46.79万hm2,且面积减少主要集中在1990—2001年,面积共减少47.49万hm2,去向绝大部分为耕地,相对面积比例 55.16%,之后呈现缓慢增加态势,由2001年的55.09万hm2增加到2014年的55.79万hm2;水域面积缓慢减少,24年间共减少1.10万hm2,且不同时间段变化特征不一致,1990—2001年水域面积反而增加8.4万hm2,但伴随着农业经济发展,部分水域用地被开垦为耕地,其流向相对面积比例为 39.66%,其次为未利用地,达22.50%;经济建设的发展导致建设用地的扩张,1990—2014年间建设用地增加1282万hm2,其面积主要增加时间集中在1990—2001年,由1990年的20.70万hm2上升至2001年的30.60万hm2,面积增加量达9.90万hm2,该时间段内建设用地扩张非常急剧;24年间未利用地面积减少27.78万hm2,大部分转化成耕地、林地和草地。说明齐齐哈尔市在“三化”治理、水土保持重大工程方面取得明显的效果,且其主要减少时间段为2001—2014年,减少量达345.19万hm2。

0.68下降到0.45,生态环境恶化,下降幅度达0.23。自1990年后,齐齐哈尔市实施了多项退耕还林、嫩江沙地治理、环城治沙防护林、水土流失治理等重大工程,加大了生态保护力度,生态环境状况逐渐提高,所采取的一系列的生态恢复措施取得了明显成效。但随着“哈齐大”工业走廊的建立,该地区对土地利用投入明显加强,人为干扰程度提高,生态环境质量出现下降,未来仍须加强当地生态环境的治理与恢复力度。

3.3土地利用生态环境效应空间分布特征分析

不同县域生态环境要素存在差异,其生态环境状况也各不相同。根据生态环境指数公式计算出齐齐哈尔市10个县域(包括市区)1990、2001、2014年3期生态环境指数(图1),并借助ArcGIS软件空间化表达出各县域的生态环境指数的分布差异特征(图2)。

1990—2014年,齐齐哈尔市生态环境状况整体呈恶化趋势。其中,泰来县、克东县、拜泉县生态环境指数持续下降,尤以1990—2001年的克东县和拜泉县下降程度最为明显,讷河市、龙江县、甘南县、富裕县、克山县均表现为先升后降的趋势,齐齐哈尔市市区和依安县变化较为平缓,处于较不安全状态。

[FL(2K2]变化特征具体表现为:1990年克东县和拜泉县生态环境质量处于较安全状态,生态环境指数分别达到0.78、0.74,其次为泰来县,生态环境指数为0.64,处于临界不安全状态,以上3个县域多位于齐齐哈尔市边远地带,经济产业以农业种植为主,生态环境相对较好,讷河市、克山县、龙江县、依安县、富裕县、甘南县和齐齐哈尔市市区生态环境质量均处于较不安全状态,其中齐齐哈尔市市区生态环境质量指数达到最低的0.46,生态环境质量最为恶劣。

至2001年,各县域生态环境质量格局变化较强烈,其中克东县由1990年的较为安全变为2001年的极不安全,生态环境指数下降为0.39,土地生态系统退化严重,该地区坡耕地水土流失现象严重,且主要以水蚀为主,县域内年降水量分布不均,自然灾害频繁发生,生态环境不断恶化。拜泉县、泰来县生态环境质量也出现恶化情形,其中拜泉县变为较不安全状况,指数由1990年的0.74变为0.40,泰来县生态环境指数变为0.49。泰来县与大庆市毗邻,大庆市外围油气的开采已经延伸到泰来县,使得该地区土地利用结构变化较强烈,生态受到破坏,并出现一系列的鹽碱化、草原退化等现象。而拜泉县植被覆被度较差,夏季干旱少雨,水土流失现象较易发生。同期讷河市、甘南县、龙江县生态环境由原来的较不安全转为临界不安全,略有好转,生态环境指数分别增加0.15、0.09、0.11,表明该地区在防沙治沙、草原的“三化”治理和水土流失治理等方面取得了一定的成效,特别是龙江县和甘南县沙化耕地农田防护林的建设,使得该地区生态环境得到提升。

2014年各县(市)生态环境指数较之前年份值均有所下降,拜泉县和泰来县继续维持恶化趋势,均由2001年的较不安全状态变为2014年的极不安全,其中泰来县生态环境状况最差,生态环境指数由2001年的0.49下降到0.26。讷河县和龙江县由临界不安全变为2014年的极不安全,而甘南县生态环境质量同时出现恶化,也由临界不安全变为较不安全。尽管克山县、依安县、富裕县和齐市齐哈尔市区仍处于较不安全状况,但生态环境指数均出现不同程度的下降,下降幅度分别为0.20、0.01、0.11、0.07。

4结论与讨论

以齐齐哈尔市为研究对象,分析该地区土地利用变化特征并运用PSR模型构建土地利用变化生态环境效应评价指标体系,对1990、2001、2014年研究区的生态环境效应进行评价分析,结论如下:(1)24年间,齐齐哈尔市土地利用变化强烈,其中耕地变化主要集中在1990—2001年,林地面积先增后减,其流向主要为耕地,草地面积变化主要集中在1990—2001年,其间面积共减少47.49万hm2,水域面积缓慢下降,建设用地增加较为强烈,24年间达到12.82万hm2,且面积增加时间段主要集中于1990—2001年,未利用地大量减少,幅度为27.77万hm2,大部分流向为耕地、林地和草地。(2)齐齐哈尔市生态环境质量在波动中变化,生态环境质量指数呈现先升后降的态势。1990—2001年,生态环境质量由较不安全转变为临界安全,生态环境指数由0.58增加到0.68,随后生态系统功能退化,由临界不安全转为较不安全,生态环境指数从0.68下降到0.45,生态环境出现恶化。(3)1990—2014年,齐齐哈尔市生态环境状况整体呈现恶化趋势,尤以1990—2001年的克东县和拜泉县下降程度最为明显。1990年克东县和拜泉县生态环境质量最好,环境指数分别达到 0.78、0.74,齐齐哈尔市市区生态环境质量最差,仅0.46。2001年克东县生态环境质量格局恶化最为严重,生态环境指数降为0.39,拜泉县和泰来县生态环境质量也出现恶化,讷河市、甘南县、龙江县生态环境质量有所改善。2014年各县(市)生态环境指数较之前年份值均有所下降,其中拜泉县和泰来县继续维持恶化趋势,泰来县生态环境状况最差,讷河县和龙江县由临界不安全变为极不安全,甘南县由临界不安全变为较不安全,其余县域均保持较低的生态环境质量下降趋势。

作为以农业和工业发展起来的齐齐哈尔市,生态环境状况恶化的原因主要为:一是随着经济的发展、人口的不断增加,特别是工业化和城市化进程的加快,对土地资源的需求逐年增加,由此导致建设用地占用大量的耕地、耕地后备资源短缺、土地的不合理利用、植被覆盖度降低、森林面积减少等一系列土地利用问题,土地的盐碱化和水土流失十分严重。同时,工业排放大量的废气、废水和废渣,也造成严重的土壤污染。二是在农业生产过程中,由于使用大量的农用化肥、农药以及农用薄膜,造成土壤的严重污染,进而影响土壤的质量。研究表明,近20多年来齐齐哈尔市生态环境质量整体呈现下降趋势,1990—2001年各县域生态环境质量尽管趋于恶化,但部分县域环境质量水平有所改善;而2001—2014年,齐齐哈尔市各县域生态环境质量均同时维持下降趋势,但下降速度存在差异。生态环境质量直接关系到当地未来的粮食安全和人们生活质量问题,影响到农业经济的可持续发展,当地政府未来应致力于努力改善当地的生态环境,研究为该地区土地资源可持续利用和生态环境保护提供决策支持。

参考文献:

[1]Turner B L,Skole D,Sanderson S,et al. Land-use and land-cover change science/research plan[R].IGBP Report No.35 and HDP Report No.7,Stockholm,1995.

[2]Changnon S A,Simony R G. Impact of man upon local and regional weather[J]. Reviews of Geophysics and Space Physics,1979,17(7):1891-1900.

[3]Shukla J,Notre C,Sellers P. Amazon deforestation and climate change[J]. Science,1990,247(4948):1322-1325

[4]Likens G E,Bormann F H,Johnson N M,et al. Effects of forest cutting and herbicide trepans on nutrient budgets in the Hubbard Brook watershed-ecosystem[J]. Ecological Monographs,1970,40(1):23-47.

[5]Pereira H C. Land-use and weather resources[M].Cambridge:Cambridge University Press,1973.

[6]Vitousek P M. Beyond global warming:ecology and global change[J]. Ecology,1994,75(7):1861-1876.

[7]Galicia L,Gareiaromero A. Land use and land cover change in highland temperate forests in the lzta-Popo National Park,central Mexico[J]. Mountain Research and Development,2001,27(1):48-57.

[8]Houghton R A. The worldwide extent of land-use change[J]. Bioscience,1994,44(5):305-313.

[9]Costanza R,Darge R,Groot R D,et al. The value of the worlds ecosystem services and natural capital[J]. World Environment,1997,25(1):3-15.

[10]Daly G C. Natures service:societal dependence on natual eco-systems[M]. Washington DC:Island Press,1997.

[11]張润森,濮励杰,刘振. 土地利用/覆被变化的大气环境效应研究进展[J]. 地域研究与开发,2013,32(4):123-128.

[12]卞鸿雁,庞奖励,任志远,等. 黄土高原南部土地利用/覆被变化的土壤侵蚀效应[J]. 水土保持通报,2013(2):11-16,4.

[13][JP3]袁宇志,张正栋,蒙金华. 基于SWAT模型的流溪河流域土地利用与气候变化对径流的影响[J]. 应用生态学报,2015,26(4):989-998.

[14]徐明德,李静,彭静,等. 基于RS和GIS的生态系统健康评价[J]. 生态环境学报,2010,19(8):1809-1814.

[15]方创琳,蔺雪斧. 武汉城市群空间扩展的生态状况诊断[J]. 长江流域资源与环境,2010,19(10):1211-1218.

[16]李忠锋,王一谋,冯毓荪,等. 基于RS与GIS的榆林地区土地利用变化分析[J]. 水土保持学报,2003,17(2):97-99,140.

[17]崔佳,臧淑英. 哈大齐工业走廊土地利用变化的生态环境效应[J]. 地理研究,2013(5):848-856.

[18]张军以,苏维词,张凤太. 基于PSR模型的三峡库区生态经济区土地生态安全评价[J]. 中国环境科学,2011(6):1039-1044.

[19]刘蕾,姜灵彦,高军侠. 基于P-S-R模型的土地生态安全物元评价——以河南省为例[J]. 地域研究与开发,2011(4):117-121.

[20]钟佐沉,刁承泰. 重庆市永川区土地利用结构数量分析[J]. 国土资源科技管理,2009(2):59-63.

[21]杨玉婷,石培基,潘竟虎. 干旱内陆河流域土地利用程度差异分析——以张掖市甘州区为例[J]. 干旱区资源与环境,2012(2):102-107.

[22]左伟,周慧珍,王桥. 区域生态安全评价指标体系选取的概念框架研究[J]. 土壤,2003(1):2-7.

[23]左伟,王桥,王文杰,等. 区域生态安全评价指标与标准研究[J]. 地理学与国土研究,2002,18(1):67-71.