在物理实验教学中落实德育课程一体化

2017-07-21邹林强

邹林强

摘要:落实《山东省中小学德育课程一体化实施指导纲要》,温泉学校物理组在实验教学方面展开深入研究,用一学期的时间在物理实验课堂中进行实践,认为在激发学生探究欲望、调整科学的探究方法、合理引导提出猜想、联系应用等四个方面值得深度挖掘,能够很好的落实德育课程一体化.

关键词:德育课程一体化;探究欲望;探究方法;联系应用

2016年4月,山东省教育厅发行了《山东省中小学德育课程一体化实施指导纲要》,其中明确提出了各个学科的德育特点和德育范畴,每个学科能够进行的德育渗透点也各有不同,而理化生三大实验学科的德育特点大致相同,都是围绕着科学素养提出德育范畴,这一切德育范畴都是基于实验展开的.因此,温泉学校便组织理化生教师在实验教学方面落实德育课程一体化的实施,下面笔者浅谈在这一探索过程中的感悟.

1利用“奇特”的实验现象激发学生的探究欲望

学生学习知识时,“兴趣”的高低决定了课堂的效率,对于实验课来说,学生的学习兴趣与老师设计的实验精彩程度有直接关系,如在课堂教学中设计“瓶吞水球”、“浇不灭的蜡烛”、“窥视无穷”等等创新实验,都能够吸引学生兴趣,激发学生好奇心和探究欲望.纵观这些实验,有几个共同的特点“新、奇”,因此在实验教学中落实德育课程一体化的突破点就在这两点上.

“新”:物理教师设计了大量创新实验,如:“水透镜模拟眼球”“模拟叉鱼实验”等等,以“模拟叉鱼实验”为例,物理教师用竹签、泡沫、鱼形贴纸、水槽模拟插鱼情景,学生在实际操作中,切实感受到“插不到鱼”后,学生就会很好奇为什么会这样?进而就具备了探究欲望.这些实验都是学生在预习课本是看不到的,新颖的、趣味的事物本身就具备很强的吸引力,能够引起学生的好奇心.

“奇”:这一点主要就是要形成事实与学生已有认知的冲突,比如物理中的“漏斗吹乒乓球”,教师将手中的乒乓球放开,乒乓球就会下落,然而将乒乓球放在漏斗中,漏斗倒置,从漏斗尖端向下吹气,结果乒乓球反而不会落下如图1所示.这一实验每次都能引起〖HJ1.9mm〗全体学生的好奇心,因为这一现象和学生的“认知”相悖,这样的实验能够马上激起学生的探究欲望.但不是每一个创新实验都能直接做到“奇”这一点,这时候就需要教师去做充分的铺垫和渲染.如物理中的“瓶吞水球”实验,道理是利用大气压强,想让水球进入瓶中,只需要连上抽气筒抽气即可如图2所示.将这个实验用两种方式在课堂展示.第一次,直接抽气让学生看到现象,学生反应并不好,给听课老师的感觉就是“进去就进去呗,也没啥好玩的”.第二次,让一名同学上台尝试将水球放入瓶中,因为球要比瓶口粗一下,“水球”又具有很好的弹性,并且将瓶侧面的开口封闭,内部气体无法流出,因此学生不论怎么努力,“水球”依旧不能进入瓶中,学生看在眼里,就非常好奇怎么才能放进瓶中,会认为这一任务很难完成.这个时候老师再说可以不碰球能很轻松的让球进入瓶中,就形成了学生认知上的冲突,当老师完成了实验,也就抓住了学生想要探究的心.因此,在完成一些现象不够“奇”的实验时,可以先让想方设法为实验做好铺垫,挖掘出学生已有认知,再用实验现象形成冲突,可以起到很好的效果.

2落实实验教学,体验正确科学研究方法

物理学科学习的内容和研究方法对培养学生的科学态度和科学精神〖HJ2mm〗有着重要的作用,这两点主要依附在实验教学中,尤其体现在实验方案设计方面.因此,怎样引导学生设计实验方案便是落实这一方面德育课程一体化的突破点.这一方面,温泉学校生物课堂做得比较好,简单来说就是将一个大的实验设计过程分解成几个小问题,教师引导学生解决问题也就完成实验的设计.物理组教师也尝试在自己的实验教学课堂中进行这样的操作,取得了很好的效果,例如:测小灯泡电阻的实验,物理老师设计的过程性问题有(1)有什么工具能直接测量电阻?有什么办法能间接计算电阻?(2)需要测量哪些物理量?(3)请同学们小组合作设计实验电路图?(4)怎样调整能获得多组实验数据?目的是为了什么?通过这样几个问题,把“测小灯泡电阻”的实验设计细分为四个方面,学生很容易就完成了整个实验的方案设计.

实验教学要让学生参与到实验设计的过程,甚至要求学生独立完成实验设计.这并不是说理化生教师可以直接把实验抛给学生,恰好相反,老师需要做更多的学情分析和教材分析,设计出合理的问题导学,帮助学生完成实验设计.目前,这是温泉学校理化生实验教学的重点工作之一.

3通过合理的猜想引导,培养学生敢于质疑、求实的科学精神

科学中的“质疑”不是盲目的,不是说学生怀疑一切就具备“质疑”的科学精神.“质疑”需要一定的基础,这个基础便是学生已有的知识或体验.笔者认为能够真正培养学生“质疑”精神的课堂环节就是提出猜想.该怎样提出猜想便成为教师落实这一方面德育课程一体化的突破点.教师在长期的观课评课活动中逐步的完善“猜想”的模式,首先,否定了直接提问式的猜想,如在同研听课活动中,有一节实验课——《液体压强》,一开始教师直接提问:“同学们认为液体内部有没有压强?”,学生在没有任何经历佐证的情况下谈猜想,就是在胡乱且随意的说了自己都不知所以然的答案,这一过程也根本称不上是个“猜想”.建议教师先让学生戴上“一次性”食品手套,将手放入到预备好的深水槽中,之后提出这个问题“同学们认为液体内部有没有压强?”,这个时候学生能够根据自己的体验合理的、有依据的提出自己的观点.类似这样的流程,学生只有在有了一定的认知基础上,提出的“猜想”才能起到培养学生求实的科学精神.

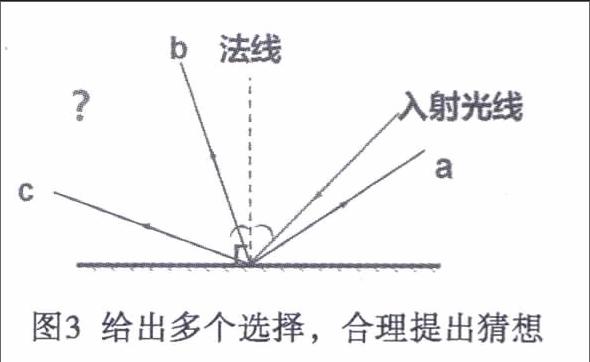

并不是教师给了学生适当铺垫或体验,学生便能准确描述出“猜想”,这时候就需要教师的引导,如物理学科中光的反射一节,需要提出关于反射光线位置的猜想,通过磨课尝试,发现即便学生在实验过程中有了关于光反射现象光路的体验,也很难准确的提出猜想,为此物理教师利用课件给出了学生多个选项(但没有正确答案),如图3所示,引导学生逐步规范的提出猜想,并在这一过程中,培养学生敢于质疑的科学精神(因为这其中没有正确选项)

因此,在实验教学中,想要让学生提出较为准确的猜想,还需要教师设计出合理的引导,在这个引导过程中,可以进行质疑、求实、创新等科学精神的德育渗透.

4联系应用,培养学生正确的科学世界观

物理学科的教学主线是:生活——学科(物理)——社会,一般来说,实验课的最后模块都是与生活之间的联系,而这一模块也是让学生树立尊重科学、尊重自然,理解科学活动与人类生活关系的最佳时机.因此,怎样设计学科知识与应用之间的联系便成为落实这一方面德育课程一体化的突破点.在实验教学的磨课评课中,温泉学校物理组老师对这一方面进行着重关注,总结出一系列的应用模块的设计方案.如在“光的折射”这一节,设计的联系社会为安全教育系列,主题为防溺水,过程主要是让学生通过实验体验,发现从空气中看水中的物体看上去比实际位置要高一些,并通过光路图进行解释.之后,再联系到不能随意进入野外水塘的原因:实际水深要比看上去深很多.如在物理学科“光的反射”一节,设计为环境保护系列,主题为防治光污染,就这样,将大多数章节的应用模块都与德育相结合,建立德育系列有节能、节水、爱护环境、珍爱生命等等,实现了这一方面的德育课程一体化.

德育课程一体化是一种理念,是将教书与育人真正结合在一起的课程理念,经过实验教学方面摸索,认为德育课程一体化并不限于在某一模块、某一环节进行,而应该是渗透在课堂教学的全部过程,推理而言,所有学科中的德育课程一体化都可以做到渗透到全部教学过程中.因此,探索的终点远未达到,但我们已经明确了继续探索的方向,相信在团队共同努力下,我们能將实验教学中的德育课程一体化走出自己的特色.

参考文献:

[1]山东省中小学德育课程一体化实施指导纲要.