地方本科高校转型背景下特色学院发展探索

2017-07-20阮芳芳

阮芳芳

摘要 政校企合作共建特色学院是地方本科高校转型发展的重要产教融合手段,既可以解决地方本科高校适应地方经济转型发展出现的一些问题,又可以解决企业岗位需求与高校人才培养间的矛盾,提高高校教师的应用实践能力。文章从特色学院的内涵出发,以地方本科高校转型发展的现实需求为切入点,讨论特色学院发展的动因和价值取向。

关键词 地方本科高校转型 特色学院 应用型高校 利益相关者理论

当前,我国经济社会发展正处于转型升级阶段,与之紧密相关的高等教育必然被纳入转型发展轨道。2014年,国务院印发的《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》提出要引导普通本科高等学校转型发展,并且引导一批普通本科高等学校向应用技术类型高等学校转型,意味着我国高等教育正式进入地方本科高校转型发展的时代。本文结合宁波大红鹰学院特色学院的发展历程,讨论在地方本科高校转型发展的背景下,建设特色学院的动因以及价值取向。

1特色学院的内涵

特色学院是指打破传统以学科为中心的教与学,实行以岗位能力培育为基础,与地方政府、行业、企业、协会等用人单位,以區域特色新产业和新业态发展人才培养、应用研究、社会服务、文化传承等为共同目标而构建的全程融入行业、企业元素的二级专业学院。从特色学院的定义及内涵来看,与国内外其他专家、学者提出的“产业学院”概念有部分相似之处,是实现政府、行业、企业、高校等多方多赢的人才培养合作平台。

2高校转型发展的内涵及现实需求

根据教育部的有关部署和规划,1999年后新建的600多所地方本科高校将逐步转型为应用技术大学(学院)。无论是满足经济社会转型发展对高技术应用型人才不断增加的需求,还是缓解高校毕业生就业难的问题,地方本科高校转型发展都是必要且刻不容缓的。高校转型发展一方面有利于培养高技术应用型人才,另一方面有利于缓解高校大学生就业难的困境,是改变其在与其他高校竞争中的不利地位和化解高等教育结构失调的重要手段。而转型的主要方向即为面向地方产业转型升级的应用技术型高校,主要目标是培养社会以及新经济、新业态亟需的应用型人才,使高等教育能更好地服务于地方社会发展。

目前,高校应用型转型在蓬勃发展的同时,面临着诸多的困境。一是办学定位不明确,无法突出应用型高校的社会责任;二是师资队伍服务经济社会的能力和意识有待加强;三是与政府、企业、行业的合作深度和力度不够,浮于表面。简单的来讲,即学校转而不变、教师改而无效、政府推而不动、行业合而不作。依据国家深化高等教育改革的需求,地方本科高校与政府、企业等用人单位合作共建特色学院既能满足地方产业转型升级需求,又能培养新业态应用型紧缺人才,加强高校的社会服务深度和力度,是地方本科本校转型升级的一种有效途径。

3特色学院发展的动因分析

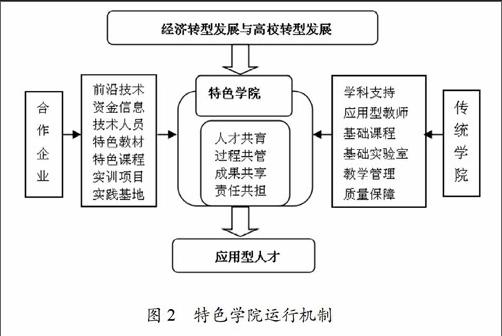

地方本科高校向应用型转型的着力点在于统筹考虑地方经济、政策导向、优势产业、高校自身等因素,创建政校企多元参与办学模式,从一元转为多元,特色学院就是在这种情况下应运而生。根据利益相关者理论,高校特色学院的发展动力主要来源于四个方面,高校、企业、政府和地方经济环境(动因模型见图1)。

其中政府是发展特色学院的条件创造者,地方政府尤其是教育主管部门通过政策激励和财政拨款,鼓励地方本科高校与企业行业开展深入的产教融合合作。而地方经济转型发展是特色学院发展的根本动力,和政府一起构成高校特色学院发展的外部动力因素。

企业是特色学院发展的重要参与者和推动者。当前,企业对特殊技能人才、高级应用型人才需求越来越大,而传统教育模式下培养的人才与企业尤其是以互联网为依托的新兴企业的匹配度越来越低,无法为企业创造更多的价值。同时,一些高新企业或新型企业在快速发展中又存在诸多技术攻关难题,需要向高校等科研机构寻求合作。特色学院可以根据合作对象的功能需求,通过校企综合型、校企订单型、校行合作型、校地合作型和校会联合型等多种形式为企业培养人才,同时为产学双方架起交流沟通的桥梁,有利于解决企业科研难题。

最后,地方本科高校是发展特色学院的责任者和决策者。在转型发展的大背景下,地方本科高校一是需要培养应用型人才,尤其是新业态紧缺型人才:二是需要调整学科专业结构以适应地方产业转型需求,建设发展二级特色学院能够同时满足高校的这些转型发展需求。

4特色学院发展的价值取向

4.1解决地方本科高校适应地方产业转型升级的问题

随着地方经济转型发展,出现大量新兴产业,如互联网+、海洋经济、3D技术等,这些新兴产业对高技术人才需求在不断加大,同时高校培养的传统人才又无法达到新产业的要求。地方本科高校与新兴、高新企业合作共建特色学院,可以根据行业发展趋势与要求,重新拟定学科专业发展方向,形成特色学科专业或方向,使得人才培养与区域新经济发展相匹配,实现更加紧密的产学研互动。

4.2实现高校人才培养与企业发展需求相适应的要求

根据有关研究调查显示,大学生就业质量存在问题的关键因素是职业能力缺乏。但职业能力难以在传统、封闭的培养模式、环境下形成。同时,传统人才培养模式无法满足经济转型发展带来的人才数量与质量上的需求。基于校企共建的“特色学院”与企业在学科专业调整、人才培养方案设置、课程设置、教材编写等多方面进行深入对接融合,以实际工作需求为导向,将人才培养规格和工作岗位标准有机对接,将专业理论知识、专业实践与工作岗位标准有机融合,使得合作单位全程参与应用型人才培养过程。便于企业发挥资源优势,实现专业建设与产业前景紧密联接、优势师资互聘、真实工作环境与模拟教学环境交互利用等,从而培养适应企业岗位需求和区域经济发展的应用技术型人才,以达到解决企业岗位需求与高校人才培养不相匹配问题的目的。

4.3提高高校教师的应用实践能力

特色学院运行机制下,企业不仅深度参与人才培养环节,同时还为高校增强应用型师资力量发挥重要的作用。一方面,企业通过项目开发、职教研修、企业顶岗实习等多种路径增强高校教师的应用实践能力,另一方面,发挥企业高级专业人员的技术引领作用,在高校中引入企业兼职师资,构建适合高校的应用型教师发展体系,从而解决学校传统教师授课与实际需求脱节的问题,为培养应用型人才提供良好的师资保障,持续提高人才培养质量。

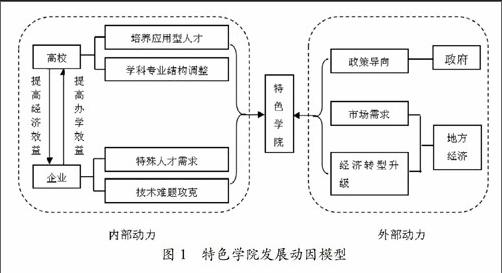

5特色学院实证研究

宁波大红鹰学院自2011年起,依托传统二级学院,融合相关学科专业,以特色专业(方向)或专业群为载体,探索建立多个企业、行业共建共管的特色学院,包括以顺应浙江省海洋经济战略和宁波市大宗商品产业发展需求的大宗商品商学院、以国家“双创”战略为导向的国泰安创业学院、以满足家族财富管理于家族企业代际传承需求的家族财富管理研究院、以发展互联网及信息技术和催生新兴经济形态为目标的微学院、以响应浙江省、宁波市“电商换市”战略的慧科互联网学院、以培养3D打印人才为发展定位的3D打印学院等。涉及多个专业,直接受益学生4500余人,近3届毕业生平均就业率达98%以上,95%以上的企业对学校人才培养质量总体评价为满意或很满意。学生实践创新能力和岗位适应能力明显提高,毕业生就业竞争力显著增强。实现传统学院与特色学院“双院”协同培养应用型人才,其中,合作企业提供前言技术、资金信息、技术人员、特色教材、特色课程、实训项目、实训基地等,高校传统学院提供学科支持、应用型教师、基础课程、基础实验室、教学管理和质量保障等,形成了“人才共育、过程共管、成果共享、责任共担”为特征的四共运行机制(具体见图2)。

以国泰安创业学院为例,学校与深圳市国泰安信息技术有限公司合作,运行以企业为主的管理机制,实行理事会领导下的院长负责制,校方代表任学院理事会理事长,企业方代表任学院院长,加强企业对特色学院的管理。并依托工商管理专业开设创业管理专业(方向),创业学院通过与新业态经济对接,与企业合作共同制定、完善创业人才培养标准方案,共建课程和共编教材等方式,探索校企合作下多样化的应用型人才培养模式改革,成果丰硕。近三年,我校的学生创业率在浙江省教育评估院公布的全省创业率排名中名列前茅。

6总结

地方本科高校向应用型转型发展既是经济转型发展对高校发展方式提出的外在要求,也是高校自身生存发展的内在需要。地方本科高校与地方政府、行业、企业、协会等共建特色学院,通过在临近产业集群或在产业集聚区内办学,解决产学合作培养应用技术型人才的诸多难题,是提升高校内涵的有益探索,是高校向应用型转型发展的重要战略措施,也是一种多方互利多赢的合作模式。要真正做好做强特色学院,离不开政府和行业、企业等利益相关者的深度参与。