民族地区乡村价值传承与精准扶贫创新路径分析

2017-07-20鲁可荣

鲁 可 荣

(浙江师范大学 法政学院,浙江 金华 321004)

民族地区乡村价值传承与精准扶贫创新路径分析

鲁 可 荣

(浙江师范大学 法政学院,浙江 金华 321004)

目前,关于民族地区精准扶贫的既有研究成果主要是运用相关反贫困理论及方法从宏观理论、体制与政策供给与设计等方面进行研究,欠缺从贫困农民的主动参与以及贫困村的内源式发展等微观层面探索民族地区精准扶贫的对象瞄准、路径创新等研究。通过对云南省禄劝县苗族农村的实地调查,基于新形势下民族地区精准扶贫面临的问题与挑战,立足于发现、传承和重建贫困村的多元综合性的乡村价值,探索民族地区精准扶贫的创新理念与路径。

民族地区;乡村价值;精准扶贫;生态环境;内源式发展;创新路径

21世纪以来,学界一直比较关注扶贫实践中扶贫对象的准确瞄准以及扶贫手段与途径的有效性等问题。李小云等[1]指出政府信贷资金不扶贫的问题突出,用指标来确定贫困村导致制度上难以被瞄准。邢成举等[2]认为由于参与式发展存在的问题、农村社会分化和农村精英角色转变等原因出现了精英俘获,从而导致财政扶贫项目发生目标偏离。邓维杰[3]进一步分析在“精准识别”和“精准帮扶”中存在着各种“排斥”,从而导致难以实现精准帮扶、进退有序等问题。齐超等[4-5]等提出建立由农户与村庄相结合的分类瞄准体系和扶贫瞄准目标识别系统,提高瞄准精度和效度,形成自下而上的扶贫瞄准机制和拉动机制。汪三贵等[6-8]分别从贫困家庭、贫困个体的瞄准方法以及主体与对象的瞄准绩效等方面进行研究。

自20世纪80年代初,中国政府开始实施有组织的大规模扶贫开发工作以来,民族地区一直是扶贫开发的主战场。关于民族地区扶贫工作的研究成果主要有:朱玉福[9]系统总结了改革开放30多年来我国民族地区扶贫开发的成就、措施及经验;郭佩霞[10]提出融合民族地区人文和地理特性,在制度上重新选择扶贫对象,解决少数民族地区扶贫“瞄而不准”的问题;刘流[11]通过对贵州省农村扶贫瞄准的绩效评价,从扶贫瞄准行为主体、瞄准对象和环境三方面分析民族地区农村扶贫瞄准存在的问题及原因,提出提高民族地区贫困瞄准的准确性和效率措施;尚明瑞[12]通过探讨新的历史条件下资源环境问题对少数民族地区扶贫开发和经济社会发展的制约作用与耦合机制,提出关于扶贫开发与西北少数民族地区生态恢复重建及环境保护之间协同发展的建议。

目前学界关于民族地区扶贫问题的研究成果主要是运用相关反贫困理论及方法从宏观体制与政策供给设计等方面进行研究,欠缺从贫困群体的主动参与以及贫困村的内源式发展等微观层面探索民族地区精准扶贫的对象瞄准、路径创新等研究。民族地区的村寨由于较少受到城市化和工业化的剧烈冲击,相对完整地保持了青山绿水的原生态环境以及淳朴浓郁的乡风民俗,独特的生态价值、农耕生产价值、传统文化价值以及社会休闲价值等不断显现出来,从而为民族地区的精准扶贫与村落可持续发展的有机融合提供了内源式发展动力和资源,因此,如果能够基于民族地区乡村特色及其内在价值,重新认识发现和充分有效地传承与再造乡村价值,精准开展扶贫工作,可以有效地使村民过上“好日子”并促进村落的可持续发展。

一、 新形势下民族地区精准扶贫面临的问题和挑战

民族地区经济社会全面发展,基础设施和公共服务明显改善,农村贫困人口大幅减少,然而,新形势下精准扶贫战略强调扶贫瞄准的精确性和扶贫措施的有效性。民族地区作为精准脱贫的主战场,必须围绕精准扶贫的目标和任务,清醒地认识到新形势下精准扶贫所面临的问题和挑战。

(一)民族地区贫困村数量众多,贫困人口规模大且贫困程度深

2011年,中共中央、国务院印发《中国农村扶贫开发纲要(2011~2020年)》,确定了14个集中连片特困地区、592个重点县和3万个贫困村作为未来10年扶贫攻坚的主战场。2015年《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》指出重点支持革命老区、民族地区、边疆地区和连片特困地区脱贫攻坚,因此,新时期的精准扶贫战略依然将民族地区作为脱贫攻坚重点区域之一。

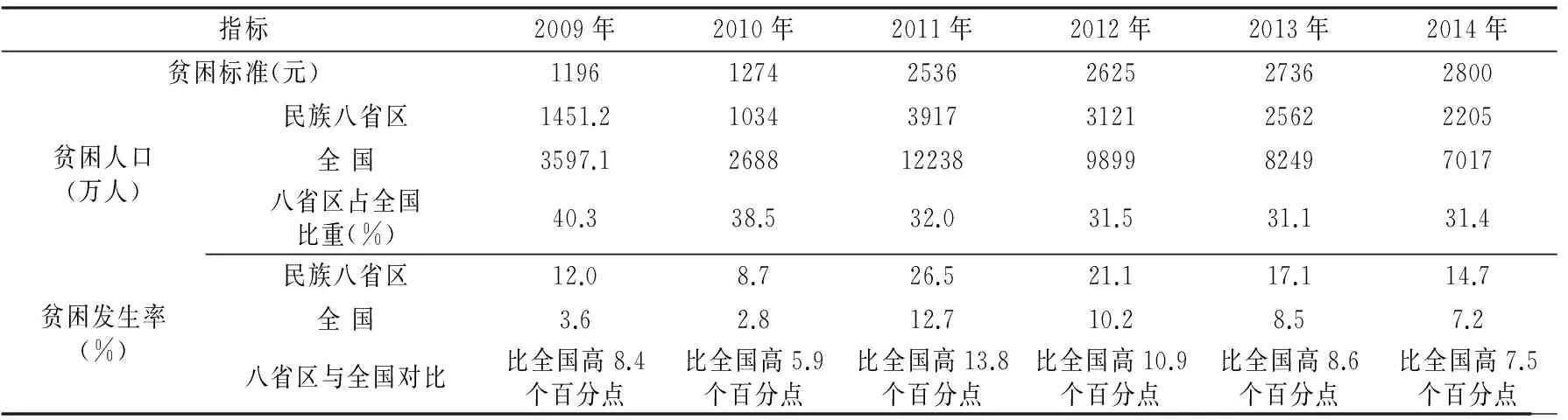

表1为2009~2014年民族八省区①民族八省区是指内蒙古自治区、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、西藏自治区和广西壮族自治区五大少数民族自治区和少数民族分布集中的贵州、云南和青海三省。农村与全国分年度贫困人口及贫困发生率,由表1可见,2009~2014年,民族八省区贫困人口规模占全国贫困人口比重由2009年的40.3%减少到2014年的31.4%,然而, 2014年民族八省区农村贫困人口为2205万人,占乡村人口的比重(贫困发生率)为14.7%,占全国农村贫困人口的31.4%,农村贫困人口比2013年减少357万人,减贫率为13.9%,全国同期减贫率为14.9%[13],同时,民族八省区贫困面较大,广西、贵州和云南三省区农村贫困人口2040万人,占民族省区农村贫困人口的比重为79.6%,占全国农村贫困人口的1/4,西南少数民族地区的扶贫开发任务仍然繁重。

表1 2009~2014年民族八省区农村与全国分年度贫困人口及贫困发生率[13-14]

注:2011年实行新的国家扶贫标准,为农民人均纯收入2300元(2010年不变价)

针对民族地区贫困村数量众多、贫困人口规模大和贫困程度深等特点,在民族地区的精准扶贫工作中,难以从宏观和中观层面做到精准瞄准扶贫对象及精准识别致贫原因,应该要立足于以整村推进扶贫开发为基础,以贫困村民所居住的自然村(村民小组)层面为载体,充分发动村民参与,结合贫困村具体情况,因地制宜地精准瞄准贫困对象,精准识别和分析诊断致贫原因,重新发现和传承村庄资源潜力,充分整合和利用外部资源,精准实施多元主体参与的综合性贫困治理。

(二)扶贫开发项目中农民参与性不足及其文化自觉欠缺

长期以来,为了实现各时期民族地区的扶贫开发目标,各级政府一直运用强大的行政力量和资源开展扶贫开发工作,但是无论是“输血”式扶贫还是“输血”与“造血”式并重的扶贫项目,都未能有效地调动农民积极主动地参与,往往导致政府主导的扶贫项目事倍功半甚至是失败。

案例1:禄劝彝族苗族自治县(以下简称禄劝县)政府曾经在芹菜塘村开展过蓄水池建设项目,相关部门在整个项目实施过程中都是按照既定的规划方案实施,未能征询村民的需求和意见,最后水池虽然建好了,但由于蓄水池建造的位置地势过低,只有几户村民能够使用水池,这不仅影响到扶贫项目的实际效果,更重要的是抑制农民参与扶贫项目的积极性,从而增加扶贫的隐形成本。

快速城市化、工业化的发展给农村生产生活方式带来了巨大冲击,民族地区贫困村的村民也被裹挟其中,村民憧憬着能过上城里人所谓“洋气”的生活,而缺少对本民族传统悠久的生产生活方式以及民族特色文化的认同、自信和自觉,因此,在民族地区扶贫实践中面临的另外一个重大挑战就是村民文化自觉②费孝通指出文化自觉是指生活在一定文化中的人对其文化有“自知之明”,明白它的来历、形成过程、所具有的特色和它发展的趋势,不带任何“文化回归”的意思。参见费孝通:《论文化与文化自觉》(群言出版社,2007年,第190页)。的缺失,在大量外来扶贫政策资金的干预驱使下被动参与或主动迎合到各种扶贫项目中,从而丧失本民族独特的生活方式和文化自信,最终结果是各种扶贫项目的实施难以有效落地生根,“盆景式”项目扶贫所带来的“昙花一现”式的短暂效应无法有效满足贫困村民的实际发展需求。

案例2:禄劝县苗族村民的住房大多是传统的二层木结构土房,一楼是日常生活空间,二楼是通风储物间,既可以晾晒和储藏粮食又可以堆放杂物,这种具有民族地方特色的房屋适应村民多元化的生产生活需要,但现在村民越来越觉得这种老式土房已经赶不上形势,希望住上统一规划建造的楼房,因为他们在山外面看到一些新农村建设示范点都是清一色的小洋楼,房屋整体划一,外观十分漂亮,看起来特别有面子。然而,通过对一些新农村建设示范点的村庄调查发现,村庄改造之后,村民“美好生活”的愿望却遭遇了种种困境:收获的玉米、马铃薯等无法像在老房子那样放置在通风的二楼晾晒储藏,只好堆在阳台上,易霉烂生虫;猪圈统一建造在距离居住区几百米以外的山坡上,妇女不得不背着猪饲料、猪食到猪圈喂猪,使得她们更加劳累;苗族人有杀年猪的传统,每到快过年时村民就轮流杀年猪,并借此机会在一起聚会喝酒,但新建的房子院子太小,不方便大家聚会;厨房里只有电磁炉,没有烧柴的大灶,无法煮猪食;水冲式马桶更是因为缺水而无法使用,卫生间里面臭气难闻。这些所谓的新农村示范点只是“看上去很美”,很不适合苗族村民日常生产生活需要。

(三)扶贫开发项目缺乏对民族村寨独特乡村价值的发现和充分有效利用

经过30多年各级政府和社会各界的扶贫开发工作,民族地区农村经济社会发展条件不断改善,其中,有相当数量的农村不再是昔日的穷山恶水、农业生产落后以及村民愚昧落后等,而是初步具备发展农业生产和日常生活的基础设施条件,村民世代繁衍生息的村寨也具有其独特的乡村价值。长期以来,政府及社会各界对民族地区的扶贫注重于外部资源的输入,忽视了乡村潜在资源、内在价值以及内发动力,从而导致扶贫对象瞄准偏差、扶贫手段单一、扶贫管理与考核机械片面等问题。

民族地区的许多村寨由于地理环境和交通条件的局限,较少受到城市化、工业化的侵袭,较为完整地保持了乡村独特的生态价值、生产价值和文化价值等,从而具备一定的后发优势,因此,在民族地区的精准扶贫实践中,如果能够形成以精英为引领的社区合作,充分激发村民的文化自信和内生动力,整理发掘村落民族特色文化,重新发现和合理利用乡村价值,同时,立足村域特色自然资源,充分挖掘整合和合理利用资源,将“青山绿水蓝天”变成“金山银山”的美丽幸福乡村,精准开展特色产业扶贫,这样可以有效帮助村民脱贫致富过上“好日子”。

二、 民族地区乡村价值再发现及其传承与再造——以禄劝苗族村为例

(1)基于自然农法为核心的传统农业耕作方式,再造有机循环农业。长期以来,禄劝县苗族村寨大多处于高海拔山区,耕地多为山坡旱地,平地较少,主要种植苞谷、洋芋和麦子等农作物,农户习惯饲养牛、羊、猪和鸡等家畜家禽。在长期封闭的自给自足的传统农耕生产中逐渐形成适合当地自然环境和农耕生产的自然农法,由于地处山区,可耕作利用的整块平地较少,村民充分利用房前屋后的空地、林边土地以及山坡地等,将其开辟出来作为耕地。由于山区气温较低,通过合理调整种植结构和品种,尽量做到一年两熟,以满足村民粮食需求,同时,为了保护地力,村民有计划地适当采取轮作的方式使有限的耕地肥力得以恢复并通过圈养家畜家禽,用青草垫圈,将动物粪便与青草混合沤成厩肥,作为播种时的底肥或青苗期的追肥,既有效地增加了地力、保持了土壤的疏松透气性以及节约了购买化肥等生产成本,又增加了农民副业收入、实现了农业生产的有机循环并且提高了农作物产量和品质。禄劝县苗族村村民以前大多种植老品种苞谷,杆高易倒伏、不耐寒并且产量低,20世纪80年代以来,随着政府及扶贫组织逐渐在禄劝县农村推广新品种玉米种植以及薄膜覆盖等新种植技术,有效地提高了玉米产量。近年来,政府有关部门也在推广种植新品种马铃薯,虽然产量明显提高,但市场销售价格却无法与老品种洋芋相比,农民增产不增收。受市场高收益的影响,禄劝县汤二村、芹菜塘等村的一些村民开始种植新品种豌豆,虽然收益较高,但施用化肥和农药较多,导致地力下降和耕地板结,种出来的豌豆村民一般都不吃,觉得不安全,口感也没有老品种豌豆香甜可口。

随着城市居民生活水平的提高,消费者更加注重食品安全和舌尖上的美味体验,对于那些采取自然农法种植的老品种杂粮、蔬菜瓜果以及养殖的土猪、土鸡等有机农产品的需求不断增高,因此,禄劝县苗族村可以基于传统农业耕作方式,充分整合利用其独特的农业生产条件和“道法自然”的农业生产价值,再造有机循环农业,增加农民收入,提高农民生活水平。

案例3:2016年1月,在禄劝县项目办的帮助下,禄劝县芹菜塘村民到昆明市参加了2次采耘农夫市集。第1次是由项目办工作人员带领村民去的,第2次是由村民经过共同商量安排张汝坤、王春良和王群坤3户村民去参加,这3户村民带着加工好的102公斤小麦、77公斤大麦和82公斤荞麦等土特农产品参加,销售总收入2705元,扣除原料成本865元以及车辆和汽油费220元,每人分得540元纯利润,此外,张汝坤还带了自制的豆腐和老品种苞谷饭,豆腐成本40元,销售收入100元,苞谷饭成本25元,销售收入125元。王春良带了老品种洋芋,成本80元,销售收入200元。通过参加农夫市集,村民感觉到土产品价格比在本地卖得高,本地米拉洋芋每公斤2元,现在到昆明的农夫市集可以卖到每公斤5元。最划算是做豆腐,本地售价每公斤5元,昆明的农夫市集是每公斤10元,而且很好卖。通过参加昆明的农夫市集,村民体会到米拉洋芋、荞麦等老品种的市场价值,2016年芹菜塘村民已经开始增加米拉洋芋的种植。

(2)基于山、林、人“天人合一”的村域生态环境,重建生态和谐的“美丽乡村”。禄劝县苗族村大多数地处深山之中,曾经森林茂密、植被完整、水源涵养和土壤保护较好,动植物资源丰富,村民依山傍坡筑寨建村,在林边缓坡地开垦荒地种植农作物,闲时进山狩猎、拾菌子和唱山歌等,形成了山、林、人“天人合一”的乡村生活方式。然而,自20世纪50年代末开始,由于“以粮为纲”和“大炼钢铁”运动导致大量森林被砍伐,生态环境遭到破坏。20世纪80年代初,随着家庭联产承包制的实行又出现了新一轮砍树毁林高潮,大量的乱砍滥伐导致昔日青山满目疮痍,森林植被遭到破坏,水土流失严重,从而导致泥石流、塌方、干旱和风灾等自然灾害频繁发生。由于水土流失导致有限的耕地变得更加贫瘠,迫使村民不断开荒种地,进一步加剧植被破坏,可供牛羊猪食用的饲草日益减少,饮用水源也不断枯竭,大部分村民生计重新陷入贫困境地。

直至20世纪90年代初,随着政府大力开展植树造林、封山育林等活动以及后续实行的“退耕还林”和天然林保护工程,使全县森林覆盖率不断提高,较好地改善了农村生态环境。随着农村生态环境不断改善,山上植被重新恢复,降水量明显增多,山林中的菌子也变多了,农作物产量不断提高,村民的收入也显著增长。村民开始自觉地意识到要想长期“靠山吃山”更要保护森林资源、爱护自然环境。要想使青山绿水变成“金山银山”,必须要基于山、林、人“天人合一”的村域生态环境,重建生态和谐的“美丽乡村”。

(3)基于天伦之乐的家庭生活、守望相助的村落共同体与独具特色的乡土文化,共筑和谐共融的“幸福乡村”。禄劝县苗族村民于160多年前作为农奴陪嫁从黔西北迁入并逐渐在深山中定居繁衍,在颠沛流离和恶劣的自然环境中,为了求得生存和发展,禄劝县苗族村民特别重视家庭稳定、宗族亲情以及互助合作,从而形成了守望相助的村落共同体,同时,苗族村民在劳作农闲之余也开展丰富多彩的民族特色文化活动,例如在花山节期间组织跳芦笙舞、爬花杆、斗牛、赛马和赛跑等活动。

20世纪90年代初,随着市场经济的发展,大多数地区农村剩余劳动力外出打工挣钱,然而,调查发现,长期以来禄劝县苗族村却很少有年轻人外出打工,究其原因如下:

其一,大多数苗族村民一般是在村子附近的学校读完小学后,就不愿去乡镇中学继续读书了,主要原因是担心在学校受到其他民族学生的欺负。由于苗族村民大多数文化程度较低,对大山外面的世界不了解,即使少数年轻人外出打工也很难适应快节奏的工业化生产和城市化生活,再加上语言不通,难以与外人沟通交流,因此,时间不长就弃工返乡了。

其二,地方政府及社会组织开展的各种扶贫项目,有效改善了农业产业结构并且提高了农业劳动生产率。大多数村民感觉即使不外出打工,在家勤劳务农,收入也会不断提高,可以摆脱贫困,逐渐过上好日子。在长期颠沛流离以及恶劣的自然环境中,苗族村民逐渐形成了注重亲情、固守家园以及俭朴淡泊的民族文化。大多数村民认为外出打工虽然收入高一些,但夫妻分离,老人和子女无法照顾,缺少亲情交流和朋友交往,挣再多的钱也没有多大意思,而留在家里,收入虽然少一些,但既可以夫妻相守,又可以照顾子女和老人,一家人团团圆圆,农闲时还可以与朋友聊天、喝酒和玩耍。过年前在村子里大家一起杀年猪、吃饭喝酒、唱歌和跳芦笙舞等,花山节时更是开开心心,这已经是非常幸福的日子了。

农村外出打工劳动力不断增多,导致许多村落留守老人的寂寞“夕阳”、留守妇女的“阡陌独舞”以及留守儿童的孤寂童年,虽然村民收入提高了,但是家庭碎片化、亲情疏远化以及村落空心化了。随着农村物质生活水平不断提高,村民也逐步从自身的生活体验中自觉地感知到真正的幸福生活应该是基于天伦之乐的家庭生活、守望相助的村落共同体以及独具特色的村落文化,共筑和谐共融的“幸福乡村”。

三、 乡村价值传承视野下民族地区精准扶贫的创新理念及基本路径

(1)立足创新、协调、绿色、开放和共享的发展理念,精确瞄准贫困人群发展需求,创新扶贫目标,探索以实现人的全面发展为宗旨的精准扶贫基本方略。改革开放以来,我国经济社会的巨大发展以及政府实施的开发式扶贫持续推进,农村反贫困工作取得了举世瞩目的成就。按照中国现行扶贫标准衡量,农村贫困人口的比例从1990年的73.5%下降到2014年的7.2%。联合国2015年《千年发展目标报告》显示,中国农村贫困人口的比例,从1990年的60%以上,下降到2002年30%以下,2014年则下降到4.2%[15],因此,如果单纯以人均收入水平作为脱贫主要指标来衡量,农村温饱型贫困已经基本消除,然而,如果按照多维贫困指数①为了克服联合国开发计划署(UNDP)以人文发展指数(HDI)衡量贫困问题的不足,联合国授权和支持的“牛津贫困与人类发展项目”小组在2010年发布了一个界定绝对贫困人口的新指数——多维贫困指数(MPI),该指数以单位家庭的关键因素(包括教育、健康、财产、服务、是否享有良好的烹饪材料、学校教育、电力、营养和卫生系统等)为主要变量来测算贫困水平,这些因素整合起来,将比较简单地提供收入数据,更全面地展现出贫困现实,可以形象地反映贫困家庭面临的挑战,参见贾茹:《多维贫困指数将取代人类贫困指数 非洲国家占多数》(http://cn.chinagate.cn/reports/2014-07/29/content_33084112.htm)。

作为精准脱贫战略主战场的民族地区,应该结合新时期扶贫工作面临的新问题、新挑战,立足创新、协调、绿色、开放和共享的发展理念,创新扶贫目标,精确瞄准贫困人群发展需求,探索以实现人的全面发展为宗旨的精准扶贫基本方略。要坚持扶贫开发与经济社会发展相互促进,实施精准扶贫、精准脱贫,加大对民族地区贫困农村实行资产收益扶持制度和社会保障与公共服务的转移支付,切实提高扶贫成果可持续性,让贫困人口共享发展成果并在参与发展中有更多的获得感,增强其内部发展动力。要坚持精准帮扶与民族地区集中连片特殊困难农村开发紧密结合,坚持扶贫开发与生态保护并重,探索生态脱贫新路子,让贫困人口共享生态保护与绿色发展成果。 来测算,为了确保到2020年让7000多万农村贫困人口实现脱贫,全面建成小康社会的目标时间十分紧迫、任务相当繁重。

(2)立足民族地区乡村特色资源,创新扶贫方式,动员和激发贫困村村民重新发现乡村价值,精准开展内发式扶贫。长期以来,各级政府开展的扶贫工作基本上都是通过发动和动员包括政府、社会组织等各种力量整合和利用各种优惠政策、外部资源等,为贫困人群提供救济式扶贫、产业扶贫等各种扶贫项目。通过这些由外部力量实施的扶贫项目,较好地改善了贫困地区农村基础设施和生产生活条件,提高了包括教育、医疗、卫生和文化等方面的农村公共服务水平,有效地解决了贫困人群的温饱问题,然而,这些从外部注入的各种扶贫项目更多的是基于外源式发展思维,以城市化、工业化的方式对贫困地区实行扶贫,或采取现代农业技术和装备实施现代农业开发,或采取工业园区方式实施现代工业开发,或采取“对口帮扶”方式结对援建、劳务输出或异地搬迁脱贫等,同时,由于这些项目未能从当地自然资源、人文社会资源的实际情况出发,从而导致在项目实施中往往由于“水土不服”难以落地而事倍功半,甚至会出现与当地的生态环境保护、民族文化习俗等方面的不协调和不和谐等问题,严重影响到贫困地区的生态平衡和农村可持续发展等。

从民族地区农村贫困人口分布地域来看,除了一部分贫困人口是生活在生存条件恶劣、生态环境脆弱和自然灾害频发等非常不适合人类居住地区,需要异地搬迁才能脱贫,更多的贫困人口则是处于中西部地区的大山深处、边疆地区或大江大河的源头以及森林、草场等生态保护区,虽然经济社会发展水平较差、基础设施落后,但同时也拥有得天独厚的区域优势和丰富多样的乡村价值,例如,青山绿水蓝天、安全美味的农家土特产品、纯朴的民族风土人情和悠久的传统乡村文化等。近年来,随着越来越多的城里人“逃离城市”,乡村旅游发展如火如荼,乡村潜在的多元化价值正在被激活和显现,于是人们发现“乡村让城市更向往”。

民族地区少数民族村寨大多地处山区,生态环境保护良好,拥有丰富独特的民族文化,因此,民族地区的扶贫工作可以改变完全依靠外部项目输入的外源式扶贫方式,立足乡村特色资源、创新扶贫方式。一方面,立足村落特色人文资源,充分发动以乡村精英为引领的社区合作,整理发掘村落民族特色文化,激发村民的文化自信和内生动力,增强贫困人口自我发展能力;另一方面,立足村域特色自然资源,充分挖掘整合和合理利用各种资源,精准开展特色产业扶贫和内发式扶贫。

(3)基于乡村价值传承探索民族地区精准扶贫的创新路径。

第一,立足和延续原生态的农业生产价值,促进传统农耕文化传承与生态文明建设的有机融合,开展特色传统产业扶贫和美丽乡村建设。民族地区的贫困村大多数地处山区、湖区、牧区或林区,在长期的生产生活中,村民立足特色环境和资源,形成与山、水、林、人和谐共处的原生态农耕生产生活方式,从而造就了民族村寨独特的以自然农法为核心的农业生产价值。在以往由政府主导的以发展现代农业为核心的产业开发式扶贫项目中,虽然提高了贫困地区的农业生产产量和农民经济收入,但许多大规模的农业开发项目由于未能与当地自然生态环境及经济社会发展的实际情况有机结合,从而导致了原始植被破坏、水土流失,大量使用农药化肥和地膜等导致农业面源污染严重,同时,由于交通不便、劳动力缺乏技术培训以及市场信息不灵等问题导致农民增产不增收,因此,单纯采取外来的现代农业开发项目难以实现真正脱贫。随着城镇居民收入水平不断提高,人们对农产品的品质和质量安全要求不断提高,各种土特农产品虽然价格不断走高但依然受到城市消费者的追捧,然而,由于缺乏有效的城乡市场对接平台,各种土特产品供应不足,也出现了许多以次充好的“李鬼”式土特农产品,因此,基于上述矛盾和问题,应该立足和延续民族地区原生态的农业生产价值,促进传统农业与生态文明建设的有机融合,开展特色传统产业扶贫和美丽乡村建设。

一方面,政府涉农部门和相关扶贫组织可以经过充分调研,结合民族地区的经济社会发展水平、市场需求以及农村自然生态环境、传统农耕文化与农民生产技术、习俗等乡土知识和资源,因地制宜地立足特色传统农业开展特色产业扶贫;另一方面,为了有效解决民族地区农村土特农产品的生产销售困难、质高价低等问题以及城市消费者对“舌尖上的美味和安全”的需求难以满足等问题,政府涉农部门和相关扶贫组织要加大对“互联网+扶贫”的支持力度,培育和激励包括各类电商在内的市场中介组织搭建特色农产品销售平台,加大对贫困地区农产品品牌推介营销支持力度,随着互联网的普及和发展,包括淘宝、京东在内的各种电子商务平台快速发展以及各种市场化物流体系的建立,可以有机地将城市和农村的市场对接起来。

第二,传承和弘扬天伦之乐的家庭与村落共同体的生活价值,促进特色民族文化传承与乡村旅游开发的有机融合,开展幸福乡村建设。由于恶劣的自然生存环境以及为了躲避战乱而长期颠沛流离,民族地区的少数民族居民逐渐形成了注重家庭的天伦之乐和俭朴淡泊的生活观念、注重宗族的亲情体验和村民之间的互助合作,从而形成守望相助的村落共同体生活价值和丰富独特的民族风情文化,因此,要加大贫困地区传统村落保护力度,要依托其特有的自然人文资源,充分挖掘保护和开发利用红色、民族和民间文化资源,深入实施乡村旅游扶贫工程。

在民族地区少数民族聚居的传统村落,可以通过激发和动员村民收集整理村落与家族的形成历史、富有特色的土特农产品和浓郁的民族风情习俗等乡村文化,引导村民发现其所处的乡村具有“天人合一”的生态价值、天伦之乐的家庭幸福生活、浓郁淳朴的乡情乡味和守望相助的村落共同体等独特的乡村价值。通过政府和社会的支持,发动和组织村民将特色民族文化传承与乡村旅游开发有机融合,开展一系列特色乡村旅游活动,从单纯的“吃农家饭”到“吃农家饭、睡农家炕、干农家活、享农家情”的体验式乡村旅游,这样既可以让村民通过发展乡村旅游增加经济收入,让城里人真正体验到乡村的美丽和独特的价值,又可以使村民真正脱贫致富,过上好日子,建设幸福乡村。

第三,充分培育和发挥乡村精英的示范驱动,激发村民的文化自觉和内生动力,加强社区内部合作,充分整合利用政府、社会等外部政策资源,实现村落可持续发展。通过总结和反思民族地区农村反贫困的经验与不足,可以清楚地看到,以政府和社会组织为主导的外源式扶贫项目改善了贫困地区农村的基础设施和生产生活条件,有效地帮助了农民解决温饱问题,但忽视了乡村价值资源的充分综合利用以及农民主体性的发挥等,从而影响和制约了贫困地区农村的可持续发展,尤其是中西部一些民族地区贫困人口规模依然较大,剩下的贫困人口贫困程度较深、减贫成本更高以及脱贫难度更大,因此,必须在现有基础上不断创新扶贫开发思路和办法,要大力实施精准扶贫。

基于新形势下民族地区农村精准扶贫面临的新机遇和严峻挑战,需要立足于贫困地区农村多元综合性的乡村价值,充分发挥其后发优势,需要将内源发展与外部干预有机互动与相互整合。首先,需要激发村民的需求和发展欲望,培养村民对其所在村落所具有的独特乡村价值的文化自信、自觉以及产生内生的精神动力;其次,需要培养乡村精英并充分发挥其示范和带动作用,并通过进一步发挥互助合作的村落共同体价值,从而形成互助合作的机制;最后,需要传承和弘扬包括勤劳节俭、诚实守信等乡风民俗、乡规民约等传统乡村文化,通过村民的广泛参与形成村落发展的内聚力和合力。国家和政府的作用关键在于提供有效的制度保障、政策引导和支持以及创新扶贫体制机制,动员社会多方面力量参与到贫困农村的精准扶贫,从而促进贫困农村的可持续发展。

[1] 李小云,张雪梅,唐丽霞.我国中央财政扶贫资金的瞄准分析[J].中国农业大学学报:社会科学版,2005(3):1-6.

[2] 邢成举,李小云.精英俘获与财政扶贫项目目标偏离的研究[J].中国行政管理,2013(9):109-113.

[3] 邓维杰.精准扶贫的难点、对策与路径选择[J].农村经济,2014(6):78-81.

[4] 齐超,陈方正.中国反贫困战略调整与机制重构研究[J].软科学,2008(8):74-76.

[5] 洪名勇.开发扶贫瞄准机制的调整与完善[J].农业经济问题,2009(5):68-71.

[6] 汪三贵,王姮,王萍萍.中国农村贫困家庭的识别[J].农业技术经济,2007(1): 20-31.

[7] 罗江月,唐丽霞.扶贫瞄准方法与反思的国际研究成果[J].中国农业大学学报:社会科学版,2014(4):10-17.

[8] 叶初升,邹欣.扶贫瞄准的绩效评估与机制设计[J].华中农业大学学报:社会科学版,2012(1):63-69.

[9] 朱玉福.改革开放30年来我国民族地区扶贫开发的成就、措施及经验[J].广西民族研究,2008(4):25-32.

[10]郭佩霞.论民族地区反贫困目标瞄准机制的重新建构[J].理论导刊,2007(10):15-17.

[11]刘流.民族地区农村扶贫瞄准问题研究——基于贵州省民族地区乡级扶贫瞄准绩效的分析[J].贵州民族研究,2010(4):118-123.

[12]尚明瑞.扶贫开发与西北少数民族地区的生态恢复重建及环境保护问题研究[J].社会科学战线,2011(4):66-76.

[13]殷泓.民族八省区农村贫困人口去年减少357万人[N].人民日报,2015-04-17(8).

[14]2013年民族地区农村贫困情况[EB/OL].[2015-11-20].http://www.seac.gov.cn/art/2014/4/21/art_151_203095.html.

[15]国务院扶贫办:中国对全球减贫的贡献率超过70%[EB/OL].[2015-11-25].http://www.zgg.org.cn/zhtbd_5658/zygjjgzxd/bwzxd/sh/201510/t20151013_546282.html.

[责任编辑 周 莉]

2017-01-06

国家社会科学基金项目(编号:16BSH047).

鲁可荣,浙江师范大学法政学院教授,博士,主要从事农村社会发展研究.

F323.8

A

10.3969/j.issn.1009-3699.2017.03.007