不同引流方式对预防SanderⅢ、Ⅳ型跟骨骨折术后切口并发症的临床对比分析

2017-07-18刘儒邓光彪

刘儒 邓光彪

·论著·

不同引流方式对预防SanderⅢ、Ⅳ型

跟骨骨折术后切口并发症的临床对比分析

刘儒 邓光彪

目的 探讨不同引流方式对预防SanderⅢ、Ⅳ型跟骨骨折术后切口并发症的临床效果。方法 108例跟骨骨折手术患者作为研究对象, 按其术后不同引流方式分为A组(负压封闭引流)和B组(橡皮条引流), 每组54例。观察分析所有患者的临床资料, 比较两组患者切口引流量、切口疼痛感、切口肿胀程度、切口引流时间、切口愈合情况换药次数及术后切口并发症的发生情况。结果 A组患者切口引流时间长于B组, 切口愈合时间及换药次数均少于B组, 切口疼痛和肿胀程度及切口愈合程度均优于B组, 差异均具有统计学意义(P<0.05)。A组患者术后切口并发症发生率(11.11%)明显低于B组(29.63%), 差异具有统计学意义(P<0.05)。结论 不同引流方式对跟骨骨折术后切口并发症的预防作用存在差异, 其中负压封闭式引流预防作用较佳, 可作为临床上预防术后切口并发症发生的首选引流方式。

负压封闭引流;跟骨骨折;并发症;临床效果

近年来, 足部骨折在我国骨科中的发病率呈上升趋势,其中跟骨骨折最为常见, 约占跗骨骨折的60%[1]。根据相关解剖知识可得, 跟骨外形相对不规则, 为人体最大的跗骨,因其特殊的解剖位置, 对人体的下肢负重及运动功能有着关键作用。根据既往大量临床资料可得, 跟骨骨折多为跟骨关节内骨折, 根据Sander分型可有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ型, 其中SanderⅢ、Ⅳ型较为常见[2]。目前, 临床上对于SanderⅢ、Ⅳ型跟骨骨折较为常用的安全有效治疗方法为切开复位内固定治疗, 但随着医学技术的不断发展及手术技巧的不断提升, 各种手术入路方式逐渐被人们所认识, 随之而来的优缺点也逐渐增多, 其中切口感染和切口愈合不良是跟骨骨折术后常见并发症, 严重影响患者疾病的恢复及其生活质量, 故及早预防或减少相关并发症的发生对跟骨骨折手术患者尤为重要。有研究提出, 术后不同的引流方式对术后切口均有不同程度的影响[3]。本文通过观察分析本院采用不同引流方式的108例跟骨骨折手术患者的临床资料, 探讨不同引流方式对预防SanderⅢ、Ⅳ型跟骨骨折术后切口并发症的临床效果。

1 资料与方法

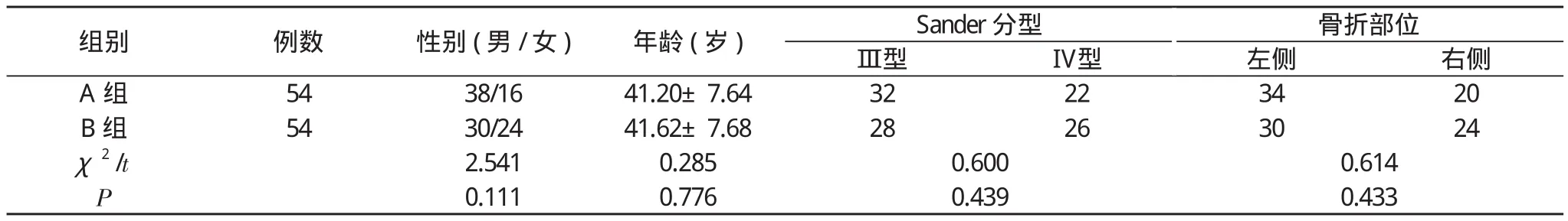

1. 1 一般资料 选取2012年1月~2016年5月本院骨科收治的108例跟骨骨折手术患者作为研究对象, 其中男68例,女40例, 年龄20~75岁, 平均年龄(42.20±10.93)岁, 其中SanderⅢ型60例, SanderⅣ型48例, 所有患者均为单侧跟骨骨折。纳入标准:①均符合2005年世界卫生组织中跟骨骨折明确诊断标准[4];②均经CT或磁共振成像(MRI)证实且均含有手术指征;③本研究经医院伦理委员会批准;④研究对象及其家属均知情同意并签署知情同意书。排除标准:①伴有原发性心、肝、肺、脑及肾等系统疾病者;②术前伴有感染者;③存在精神沟通障碍者;④自愿退出研究者。按其术后不同引流方式分为A组(负压封闭引流)和B组(橡皮条引流), 每组54例。两组患者性别、年龄、骨折部位及Sander分型等一般临床资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

表1 两组患者一般资料比较 (n,±s)

表1 两组患者一般资料比较 (n,±s)

注:两组比较, P>0.05

组别例数性别(男/女)年龄(岁)Sander分型骨折部位Ⅲ型Ⅳ型左侧右侧A组5438/1641.20±7.6432223420 B组5430/2441.62±7.6828263024 χ2/t2.5410.2850.6000.614 P 0.1110.7760.4390.433

1. 2 方法 所有患者入院完善相关检查后均行跟骨切开复位内固定治疗。A组患者在常规术后处理上予以负压封闭引流, 在患者手术结束后采用碘伏清洁切口周围皮肤组织, 根据切口大小选择合适敷料覆于切口表面, 在敷料外覆盖半透薄膜, 以确保引流区气密性, 将引流管连接负压装置, 调整负压到 125 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)持续负压封闭引流;B组患者其术后采用橡皮条引流、换药等常规术后处理, 取橡皮引流条置于皮瓣下, 然后逐层缝合切口, 无菌敷料包扎。1. 3 观察指标 比较两组患者创面引流量、创面疼痛感、伤口肿胀程度、切口引流时间、切口愈合时间和愈合程度、换药次数及术后切口并发症的发生情况。创面疼痛感采用疼痛数字分级法(NRS)[5]评价, 数字分级法用0~10代表不同程度的疼痛, 0为无痛, 10为剧痛, 0 为无痛, 1~3为轻度疼痛, 4~6为中度疼痛, 7~10为重度疼痛, 数字等级越高, 其疼痛越严重。肿胀程度评定标准:参照国际皮肤肿胀评定标准[6]可分为Ⅰ度(皮肤稍肿胀, 但皮纹尚存在)、Ⅱ度(肿胀较明显,皮纹消失, 但无水泡)和Ⅲ度(肿胀很明显, 皮肤硬紧, 出现水泡, 但无骨筋膜室综合征)。切口愈合参照国际切口愈合评定标准[7]可分为甲级愈合(愈合良好, 未出现明显不良反应)、乙级愈合(愈合欠佳, 愈合处有红肿、积液及血肿等炎症反应)和丙级愈合(愈合差, 切口化脓, 需切开引流)。

1. 4 统计学方法 采用SPSS18.0统计学软件对数据进行统计分析。计量资料以均数± 标准差(±s)表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

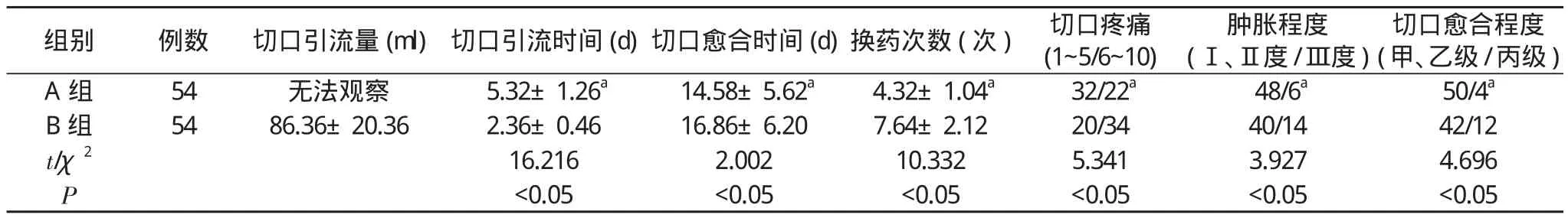

2. 1 两组患者临床效果比较 A组切口引流量无法观察, B组切口引流量为(86.36±20.36)ml。A组患者切口引流时间长于B组, 切口愈合时间及换药次数均少于B组, 切口疼痛和肿胀程度及切口愈合程度均优于B组, 差异均具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2. 2 两组患者术后切口并发症比较 A组患者术后切口并发症发生率(11.11%)明显低于B组(29.63%), 差异具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表2 两组患者临床效果比较(±s, n)

表2 两组患者临床效果比较(±s, n)

注:与B组比较,aP<0.05

切口愈合程度(甲、乙级/丙级) A组54无法观察 5.32±1.26a14.58±5.62a4.32±1.04a32/22a48/6a50/4aB组5486.36±20.362.36±0.4616.86±6.207.64±2.1220/3440/1442/12 t/χ216.2162.00210.3325.3413.9274.696 P <0.05<0.05<0.05<0.05<0.05<0.05组别例数切口引流量(ml)切口引流时间(d)切口愈合时间(d)换药次数(次)切口疼痛(1~5/6~10)肿胀程度(Ⅰ、Ⅱ度/Ⅲ度)

表3 两组患者术后切口并发症比较[n(%)]

3 讨论

跟骨骨折术后切口并发症的发生是目前临床骨科领域的一大难题, 因为其不仅给临床医生的诊治带来一定的难度,最主要的是给患者带来一定的痛苦, 除躯体疼痛外, 还可延误患者的疾病恢复, 延长其住院时间, 一定程度上加大患者的心理压力, 严重者还可使患者病情加重甚至致残, 已成为一个严重影响患者疾病康复和生活质量的公共卫生问题, 故找寻安全有效的方法尽早预防和减少跟骨骨折术后切口并发症的发生是目前临床骨科领域的研究热点。既往有学者提出,预防或减少术后手术切口并发症的发生除术后常规药物治疗和护理外, 因其跟骨特殊的解剖结构, 术后切口渗血、渗液较多, 而当渗血、渗液长期未被及时处理时, 切口皮缘长期接受渗血、渗液的刺激则极易发生感染坏死可能, 故手术结束后术后的引流与其并发症的发生也有着密切联系[8]。

近年来, 随着医学技术的不断发展及创新, 多种引流方式被人们所了解, 但因各种引流方式的操作原理、操作方式及使用材料的不同, 其所应用后的临床效果均存在差异, 目前, 临床上较为常用的术后引流方式为橡皮条引流。橡皮条引流是在手术结束后将橡皮引流条置于皮瓣下, 然后逐层缝合切口, 无菌敷料包扎。此种引流方法操作简便, 且经济花费可被大部分患者接受, 但既往也有文献报道, 此种引流方式的跟骨骨折术后患者其术后切口并发症的发生率仍较高[9]。在本文研究中, 采用橡皮条引流的患者其术后切口并发症发生率为29.63%, 与既往研究结果一致。有国内外研究报道[1,10],负压封闭式引流在预防跟骨骨折术后切口并发症的发生上有着良好的临床疗效。在本文数据结果中, 使用负压封闭式引流的患者其术后切口并发症的发生率明显降低, 且此种引流患者其切口愈合时间较少, 创面疼痛感及肿胀程度和切口愈合程度均优于常规橡皮条引流患者, 符合既往研究报道。负压封闭式引流是近年来出现的一种全新的治疗难治性创面的方法, 目前, 对于其预防跟骨骨折术后切口并发症的具体机制尚未完全清楚。在本组病例研究中, 结合患者临床资料及以往大量临床资料可考虑为负压封闭式引流可促进引流区域组织的血液循环, 跟骨骨折手术患者其术后的各种操作及固定均可导致切口周围组织血液循环障碍, 而长时间的缺血可使组织发生坏死感染可能;另一方面, 负压式封闭引流可减轻术后切口局部水肿和促进切口局部组织的血管生长, 降低患者切口的肿胀程度, 使局部组织压迫得到缓解, 加速组织的修复能力, 促进切口的愈合。

综上所述, 不同引流方式对跟骨骨折术后切口并发症的预防作用均存在差异, 其中负压封闭式引流预防作用较佳,可作为临床上预防术后切口并发症发生的首选引流方式。

[1] Rammelt S, Zwipp H. Fractures of the calcaneus: current treatment strategies. Acta Chir Orthop Traumatol Cech, 2014, 81(3):177-196.

[2] 马兴燕, 于波. 马黄酊预防SandersⅢ-Ⅳ型跟骨骨折术后切口并发症125足. 中国中西医结合外科杂志, 2016, 22(2):132-134.

[3] 辛宗山, 郑军, 操儒道, 等. 闭合复位与切开复位内固定治疗Sander Ⅱ型跟骨骨折的比较. 实用骨科杂志, 2015(12):1134-1137.

[4] 万建杉, 孙嵘, 刘涛, 等. 跟骨骨折术后切口并发症的临床分析与防治. 创伤外科杂志, 2015(3):273.

[5] 杨振军, 何新泽, 孙勃, 等. 改良“L”型切口治疗跟骨骨折疗效及并发症相关因素研究. 中国矫形外科杂志, 2015, 23(12): 1123-1126.

[6] 姚琦, 仇永辉, 祝孟海, 等. 跟骨骨折术后切口并发症的分析及预防策略. 中华创伤骨科杂志, 2015, 17(9):757-760.

[7] 冯鹏, 马宁, 贾托. 跟骨骨折内固定术后负压引流与传统引流切口愈合的临床观察. 中国骨与关节损伤杂志, 2014, 29(10): 1072-1073.

[8] 赵太茂, 赵文, 单恩奇, 等. 地塞米松预防跟骨骨折术后切口并发症的疗效观察. 中华创伤骨科杂志, 2015, 17(9):761-763.

[9] 郭东辉, 李晓明, 马世强, 等. 负压引流技术对跟骨切口愈合的疗效观察. 中国骨与关节损伤杂志, 2015, 30(s1):110-111.

[10] 肖俊枫. SanderⅢ、Ⅳ型跟骨骨折早期内固定及负压封闭引流对切口的影响. 吉林医学, 2015, 36(7):1290-1292.

Clinical comparison and analysis of different drainage measures in prevention of postoperative incision complications of Sander Ⅲ and Ⅳ calcaneal fracture

LIU Ru, DENG Guang-biao. Department of

Orthopedics, Leizhou City People’s Hospital, Leizhou 524200, China

Objective To investigate clinical effect by different drainage measures in prevention of postoperative incision complications of Sander Ⅲ and Ⅳ calcaneal fracture. Methods A total of 108 patients with calcaneal fracture as study subjects were divided by their different postoperative drainage measures into group A (vacuum sealing drainage) and group B (rubber strip drainage), with 54 cases in each group. Observation and analysis were made on clinical data of all patients. Comparison was made on incision drainage volume, incision pain, incision swelling degree, incision drainage time, incision healing situation, dress changing times and occurrence of postoperative incision complications between the two groups. Results Group A had longer incision drainage time than group B, shorter incision healing time and less dress changing times than group B, and better incision pain, incision swelling degree and incision healing degree than group B. Their differences all had statistical significance (P<0.05). Group A had obviously lower incidence of postoperative incision complications (11.11%) than group B (29.63%), and the difference had statistical significance (P<0.05). Conclusion Different drainage measures provide various prevention effects for postoperative incision complications of calcaneal fracture. With excellent prevention effect, vacuum sealing drainage can be taken as the preferred method in clinical prevention of postoperative incision complications.

Vacuum sealing drainage; Calcaneal fracture; Complications; Clinical effect

10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2017.12.001

2017-04-13]

2014年度湛江市第二批非资助科技攻关计划项目(项目编号:2014B01108)

524200 雷州市人民医院骨科