仇英临宋人《村童闹学图》主题探析

2017-07-14白军

白军

【摘要】 对于仇英临宋人《村童闹学图》,现有研究多以“闹学”为重点进行阐释,在一定程度上忽略了画中母题对主题分析的作用。村夫子母题与孩童母题贯穿于明清乃至现代的同类题材作品中,但在宋人笔下,它们却承载着特定的文化内涵和社会观念。通过对母题渊源及其意义指向的考察,可知该图的重点并不在于“闹学”,而是孩童这一闹学主体,并由此确立以宜男为核心的主题。

【关键词】 《村童闹学图》;主题;村夫子;孩童

[中图分类号]J22 [文献标识码]A

现藏上海博物馆的《村童闹学图》(图1)是明代仇英临宋人画册之一,画面描绘了村学中村夫子昼寝、学童玩闹戏谑的场景。该画当为现存画作中较早以村童闹学为题材的作品,其后明代张宏、清代华嵒以及部分近现代画家,甚至杨柳青年画都不同程度地延续了这一题材。对于《村童闹学图》的相关研究,多是从其性质定位、历史流变、教育制度等方面予以阐释。

沈从文在《中国古代服饰研究》中提及《村童闹学图》,将它视为用村塾师生活作主题的社会风俗画;黄小峰《孔夫子的乡下门生:解读<村童闹学图>》对此图反映社会现实的风俗画性质提出质疑,认为其内容缺乏合理的现实依据,因而推定个中情节源于杂剧的灵感;张彦聪《村童闹学图:一个扑朔迷离的场景》重新考量沈从文的“风俗画说”与黄小峰的“戏剧说”,得出画作源于特定社会背景下的私塾生活,并与教育组织形式相关联;陈璐《<村童闹学图>与两宋儿童教育》与丁钢《村童与塾师: 一种风俗画的教育诠释》二文则以宋代儿童教育的视角展开论述。综观现有研究,重点都集中在《村童闹学图》的定位、“闹学”题材的来源以及社会背景的考察,而对画作本身的母题与主题少有阐发,尤其忽略了作为闹学主体的孩童形象的时代意义。因此有必要将村夫子、孩童等母题纳入具体的艺术史情境下加以分析,从而明确该图的主题指向以及流变脉络。

一、作为风俗画的《村童闹学图》

《村童闹学图》的定位,关乎该画的母题阐释与主题解读,因此仍须作一辨析。《墨缘汇观》载仇英《临宋人山水界画人物画册》:“又仿刘松年二横方幅,作村学图。”[1]214刘松年是否曾作《村学图》缺乏直接证据,此处孤证难免有误。但沈从文指出该图:“书案家具,和《清明上河图》《胡笳十八拍图》中茶坊桌椅及《夜宴图》中桌椅极相近。河北巨鹿出土北宋桌椅实物也差不多,可知是两宋一般通行式样。”[2]415-416以上两据可基本断定仇英所临的原图为宋人所作。既然出自宋人手笔,该画的性质也应放在宋代史境下考察,尤其是风俗画的定性问题。

《图画见闻志》“叙图画名意”云:“古之秘画珍图,名随意立……风俗则南齐毛惠远有《剡中溪谷村墟图》,陶景真有《永嘉屋邑图》,隋杨契丹有《长安车马人物图》,唐韩滉有《尧民鼓腹图》。”除风俗外,此条中还列举了典范、观德、忠鲠、高节、壮气、写景、靡丽诸类画作。[3]7-8不难看出,上述类别依然按照中国传统伦理道德标准进行划分,对古画的命名随意而立,毛、陶、杨、韩的画作由于表现相似之意,因而被归入风俗一类。这里“意”的含义更倾向于内容、主题,风俗较其他几类,特点在于所绘内容与经典图解、道德臧否无涉,虽偶有自然景物,但并非画面重点,加之与靡丽相区别,更说明涉及的主要是朴素简淡的平民生活,风格趋于野俗。《长安车马人物图》虽已不传,但据其名可推知描绘的当是隋朝长安城内的市井风光,与现存展现北宋都城汴梁风貌的《清明上河图》异曲同工;《剡中溪谷村墟图》则从题目中村墟二字就点明地点所在。此外,《太平广记》引《画断》:“唐范长寿善风俗田家景候人物之状。人间多有月令屏风,是其制也。”[4]1632又《宣和画谱》:“范长寿,不知何许人。学张僧繇画,然能知风俗好尚,作田家景候人物,皆极其情。”[5]43两书对范长寿的评价,都谈到“风俗”与“田家景候人物”,前书将二者并列,后书以知风俗而后作田家景候人物,由此推定,即使二者不可等同,田家景候人物也当指向风俗,这与《图画见闻志》中风俗类的特点基本吻合。要之,描绘田家景候人物,即村野人情风物的画作属风俗类,不过部分图解《诗经》《孝经》等传统经典的作品另当别论,此处不再赘言。

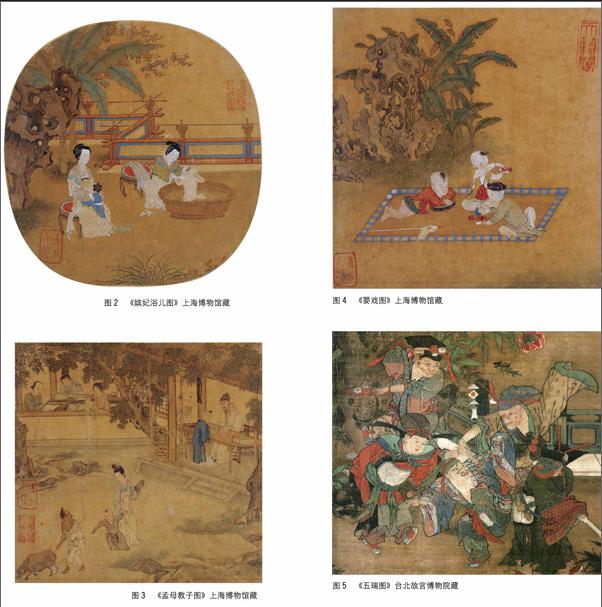

《村童闹学图》是否属于描绘村野风物人情的作品呢?若仅依题目判定略显武断,毕竟为后人所加,且不具备明确的文献著录印证,因此须从画面内容展开分析。从建筑来看,屋顶茅草平铺,房屋应是草庐;其次群儿的着装朴实无华,衣裤布料也较单一,并无图案纹样。以上两点,通过与仇英临宋人画册中另外两幅作品对比,可体现得更加明显:一名《嫔妃浴儿图》(图2),一名《孟母教子圖》(图3),题目未必准确,仅就画面内容予以对照。《嫔妃浴儿图》一览便知其中人物属于上流社会,穿着华丽,且衣纹精美,小儿年岁与《村童闹学图》中孩童相差无几,但衣物的质地、纹样区别明显,足可见出雅俗贵贱之分。《孟母教子图》中女性与孩童的着装也较《嫔妃浴儿图》简陋得多,而最具辨识度的是画面左下角衣衫褴褛的农夫赶猪的情景,这无疑表明此为村野之景;且该画同样以学堂为背景,草庐、树石与《村童闹学图》极为相近,几乎可视为同一地点。由画面内容反映出的村野特征,可断定《村童闹学图》描绘的正是村野风物人情。

对于该画缺乏合理现实依据而出于想象的质疑,须借助相关文献予以说明。沈从文在谈及《村童闹学图》时指出“宋代绘画重就社会现实题材写生,在各方面都取得显著成就,留下许多反映社会现实的优秀艺术品。”[2]416重写实已成为关于宋画的共识之一,相关实例不胜枚举。以描绘市井风光的《清明上河图》《货郎图》《村医图》来看,画家若不历实景,难以逼真传神,更何况略具情节特征的《村童闹学图》,因而凭借想象创作的说法有违宋画注重写实的传统。

其次,北宋时期早有描绘村学题材的画作,《图画见闻志》载:“毛文昌,蜀郡人,工画田家风物。有《江村晚钓》《村童入学》《郊居丰稔》等图传于世。”“陈坦……有《村医》《村学》《田家娶妇》《村落祀神》《移居》《丰社》等图传于世。”[3]79-81关于毛文昌,《宋朝名画评》载:“毛文昌,字则之,蜀中人,好画郊野村堡人物,能与真逼。又为村童入学图,其行步动止,拜立诵写,备其风概。”[6]258又《宣和画谱》云:“高克明,绛州人,端愿谦厚,不事矜持。喜游佳山水间,搜奇访古,穷幽探绝,终日忘归。心期得处即归,燕坐静室,沉屏思虑,几与造化者游。于是落笔则胸中丘壑尽在目前……今御府所藏十:春波吟龙图二,夏山飞瀑图二,窠石野渡图二,烟岚窠石图二,村学图二。”[5]190虽不可见这类村学图原作,但从著录可知村学题材已流行于两宋,甚至出现托名韩滉的村学图,宋庞元英《文昌杂录》载:“工部范郎中出古画一轴,云是韩滉笔。其画作村夫子教学生,夫子带乌纱折上巾……方韩滉时,未有此制,恐非韩画。诸君皆以为然。”[7]18同时创作这一题材的画家如高克明“搜奇访古,穷幽探绝而后落笔,胸中丘壑尽在目前”,毛文昌描摹村童入学“能与真逼,备其风概”,二人必见真景方可挥毫,那么他们的村学图也当是据实描绘。因此《村童闹学图》出现在村学图流行时期,其题材与图式以特定社会背景作为基础和参照,即便“闹学”略显戏谑,但仍应视为同一题材画作的不同表现。

至于该图中村童“闹学”的行为是否不合情理,则不可以现代人理性的眼光来看待。根据环境与人物形象来看,图中反映的是宋朝农村村学状貌,村学作为宋朝私学的一种教育形式,其组织比较松散,教学水平也普遍偏低。陆游《观村童戏溪上》:“三冬暂就儒生学,千耦还从父老耕。识字粗堪供赋役,不须辛苦慕公卿。”《秋日郊居》:“儿童冬学闹比邻,据案愚儒却自珍。授罢村书闭门睡,终年不著面看人(农家十月乃遣子入学,谓之冬学,所读《杂字》《百家姓》之类,谓之村书)。”[8]103由陆游诗可知三点,一是进入村学的儿童多是在农闲时入学,所读“村书”基本是扫盲读物;二是村童入村学仅为识字,不求闻达立业;三是村童在学中本就喜“闹”,村夫子也不以为意。曾为童子师的秦桧曾感叹:“若得水田三百亩,这番不做猢狲王。”[9]400以猢狲喻学童,足可想见其顽劣之至。此外《西湖二集》也有印证:“一群村学生,长长短短,有如傀儡之形;数个顽皮子,吱吱哇哇,都似虾蟆之叫。打的打,跪的跪,哭啼啼,一殿阎王拷小鬼;走的走,来的来,乱嚷嚷,六个恶贼闹弥陀。”[10]46总而言之,村童本顽劣不堪,入学时间也不固定,上学的目的并非求取功名,加之村学管理松散,村夫子意不在育才,如《村童闹学图》中情景的产生也就无可厚非了。

综上所述,《村童闹学图》与同时期其他村学图一样,描绘了田家景候人物,其情节内容与宋代私学发展状况相关联,按照《图画见闻志》中风俗类的划分标准,可将该画认定为风俗画。

二、村夫子、孩童母题阐释

自宋朝开始,与《村童闹学图》相仿的“闹学”在不同画家笔下延续至今,村夫子与闹学孩童的形象贯穿于这些画作中,成为“闹学”题材的特殊母题。既然《村童闹学图》属于风俗画,其中村夫子与孩童母题自然由特定的文化氛围与社会背景所孕育,换言之,通过追溯这两个母题所以形成的历史语境,便可清晰地了解其承載的时代意义。

村学发轫于唐朝,据《太平广记》载:“霅人蒋琛,精熟二经,常教授于乡里。”[4]2444又《宣和画谱》云:“御府藏有韩滉《村夫子移居图》。”[5]115到了宋代,村学更为普遍,任教于村学的先生,其称谓有村夫子、村学究等。不同于其他聚徒讲学的名儒大家,这一群体多由落第儒生等底层文人构成,因而往往被视为腐儒。如《证类本草》:“张渚镇有一老举人聚村学,年七十余。”[11]299《曲洧旧闻》:“今其赋气质弱,辞语儇浅,去古人远甚,殆近世村夫子所为也。”[12]331陆游《北窗》有:“俚儒朱墨开冬学,庙史牲牢祝岁穰。”[8]1659宋伯仁《村学究》:“八九顽童一草庐,土朱勤点七言书。晩听学长吹樵笛,国子先生殆不如。”[13]4除此之外,村夫子教学也多为时人诟病。《黄氏日抄》载:“往岁尝过村学堂,见为之师者授村童书,名《小杂字》,句必四字,皆器物名,而字多隐僻,义理無关,余窃鄙之。”[14]201-202《东谷所见》中记身为老塾师的李之彦感叹:“我平日常假馆,每见为师席者,多误人家子弟……然见近时教蒙童者,《语》《孟》句读亦多错舛,教作文者只誊公本,蔑有新功,误人子弟,宁逃阴谴。”[15]254鉴于村夫子才学粗浅,教学方面亦不足为训,“村夫子”“村学”等甚至成为人物品评、诗文评论中具有明确贬低含义的指称。如《中山诗话》:“杨大年不喜杜工部诗,谓为村夫子。”[16]444《续资治通鉴长编》:“惇常称:‘司马光村夫子,无能为。”[17]1539又《梁溪漫志》载苏东坡论石曼卿红梅诗云:“此至陋语,盖村学中体也。”[18]124上述宋代文献史料与诗文从不同侧面反映了村夫子在当时的社会认知:一方面由于自身才质、教学水平浅陋低劣,无法得到作为文人、人师应得的尊重,另一方面从讽刺挖苦的对象逐渐沦为一种带有消极色彩的批评符号。凡此种种社会背景,使村夫子这一形象进入唐宋画家的视野之中。

沈从文引曹元宠题《村学堂图》云:“此老方扪虱,众趋争附火。常想训诲间,都都平丈我。”[2]416此诗实际上是北宋词人曹组(字元宠)题陈坦画之诗,南宋赵与时《宾退录》有载,诗文与画题略有不同:“世传俚语,谓假儒不识字者,以《论语》授徒,读‘郁郁乎文哉作‘都都平丈我。《诗选》载元宠《题梁仲叙所藏陈坦画村教学》诗云:‘此老方扪虱,众雏亦附火,想见文字间,都都平丈我。”[19]60虽不能确定陈坦此画与前文《图画见闻志》所载陈坦《村学图》是否为同一作品,但据曹组、梁仲叙、陈坦所处时代相近,陈坦又多画田家风物,该题诗与其内容应当可信。题诗前两句描述画面内容:村夫子扪虱,学童附火取暖。后两句以世传讥讽村夫子之俚语作一调笑,应视为对画作意义的衍伸。由此可见,陈坦笔下的村夫子形象已被赋予戏谑意味,俨然一位野俗之士,曹组据画想来,遂将为时人所熟知的俚语附着在这位腐儒身上。画与题诗均是对村夫子实际生活处境的反映,同时也与社会的普遍认知相契合。再反观《村童闹学图》,昼寝的村夫子与前文提及宋代村夫子的腐儒形象基本无差,考虑到当时社会对村夫子的普遍贬抑,孩童“闹学”的举动不过是另一种可接受的调笑方式,实在无伤大雅。因此,村夫子是随着唐朝村学的滥觞而出现在画家笔下,但作为调笑戏谑的母题,则是在宋代对其普遍贬抑的社会认知与文化氛围中被固定下来。

相较于村夫子母题厚重的历史文化内涵,孩童母题则略显单薄,原因在于初入学堂的孩童本就顽皮,若直接从社会背景层面追溯其根源,恐难实现。然而回顾宋代绘画不难发现,以儿童为主要描绘对象的作品不胜枚举,如苏汉臣《长春百子图》《冬日婴戏图》、李嵩《货郎图》等。以这类画作与《村童闹学图》进行对照,即可一窥端倪。

仇英临宋人画册中《婴戏图》(图4)一幅,伏地而卧于鼓上的红衣孩童,其外貌、上衣以及右手腕部的饰物,与《村童闹学图》中提笔望外的红衣孩童都颇为相似,当然不能就此断定二者为一人,但可见出画家在两种不同背景下,处理孩童这一母题时延续了相似的表现手法,由此反映出其中存在着一定的程式化倾向。此外《村童闹学图》立于庭中的孩童,他佩戴面具,以手中戒尺假装执笏,其情态具有模仿杂剧扮演的意味,若与《五瑞图》(图5)中佩戴各式面具起舞的孩童对比,二者都凸显了儿童好模仿的活泼天性,尤其是对杂剧的浓厚兴趣。《长春百子图》中亦有类似的扮演情节。李商隐《骄儿诗》有:“忽复学参军,按声唤苍鹘。”[20]26又陆游《春社》:“太平处处是优场,社日儿童喜欲狂。且看参军唤苍鹘,京都新禁舞斋郎。”[8]1884说明当时儿童对杂剧的喜爱与对扮演的热衷,这是以上三图采用相近的方式描绘儿童嬉闹的社会背景之一。而其他手舞足蹈、上蹿下跳的顽童,在同类的婴戏图中出现的更加普遍,此处不再赘言。可见这些孩童形象并非为《村童闹学图》所特有,而是早已泛滥于婴戏图中。

通过以上比较分析能够看出,不论是《村童闹学图》,还是同时期的各类婴戏图,对孩童母题的处理都基本趋同,尤其是在体现孩童顽皮好动、天真活泼的意趣方面,不仅在动作、行为上保持相近的描绘方式,甚至于外貌情态也存在程式化、脸谱化倾向。唯一的区别在于《村童闹学图》中的孩童处于村学这一特定背景下,但他们的欢闹依旧。从画面构成、人物布置等角度来说,孩童毕竟居于该图的主体地位,村夫子在此仅作为被调笑的对象。前文已详细阐述了村夫子在宋代社会遭受普遍贬抑的文化氛围,因而孩童对其闹之、戏之理应为社会所认可和接受,至少在图画中表现无伤大雅。有鉴于此,不妨作一置换,将《村童闹学图》中村童手中纸笔,包括被调弄的村夫子替换为其他婴戏图中的各类道具,结果会如何?实际上只会出现一幅极为常见的描绘儿童嬉闹情节的画作而已。所以《村童闹学图》的村学背景与其他婴戏图的庭院等背景并无二致,也不会对儿童的嬉闹情节造成意义的干扰,而村夫子这一人物,更类似于供孩童取乐的道具,其价值不过是突出孩童顽皮的情状,进而增添画面谐谑的趣味。因此该图中的孩童母题,实源于婴戏图中一般化的孩童母题,只是在村学这一特定背景下被具体化了,但仍保持着与之共通的母题性质。

三、主题的混合性

具有村野特征的《村童闹学图》,在主题上与同类风俗画多少有相似之处,但从图式结构来看,《村童闹学图》的描绘重点在于孩童,因而有别于一般田家景候人物题材的画作。再考虑到村夫子母题、孩童母题的背景与渊源,一方面由于村夫子形象具有特定的时代内涵,自然在主题构成中占据一定比重,但另一方面其社会意义又必须从属于与婴戏图密切相关的孩童母题,碰撞、融合在所难免。因此,该图的主题并不是单一的。

《宣和画谱》载:“陆晃,或言晃尤工田家人物……盖田父村家,或依山林,或处平陸,丰年乐岁,与牛羊鸡犬,熙熙然。至于追逐婚姻,鼓舞社下,率有古风,而多见其真,非深得其情,无由命意。然击壤鼓腹,可写太平之像,古人谓礼失而求诸野,时有取焉。虽曰田舍,亦能补风化耳。”[5]75-76这段记载比较明确地反映了宋人对风俗画尤其是田家人物题材创作的解读。关于创作过程,不见其真,故不能得其情,因而无由命意。那么画家不见闹学之真景,自然不可得其戏谑欢闹之情,又怎能立此画意?这足可印证前文《村童闹学图》写实的观点。不过这段文献更重要的价值在于揭示了田家人物题材绘画的创作主旨,归纳为两个方面,即写太平之像与补风化。丰年乐岁,人畜晏然,诸如马远《踏歌图》之类;鼓舞社下,延承古风,宋人《大傩图》即为代表。据此反观同样描绘田家人物的《村童闹学图》,闹学的情节总体来说并未延续何种前代流传的风俗,当然不能从补风化的角度进行诠释。但其中洋溢的欢快愉悦的氛围在某种程度上可视为太平之像的缩影,毕竟只有在丰年乐岁,村童才能无忧无虑地在农隙时节进入学堂,他们的顽闹所流露出的欢愉之情正是太平盛世的表征。

在太平盛世下,村学中的村夫子化身为渲染欢乐气氛的笑料,该母题指向的谐谑也占据了画作主题的一部分。宋代的村夫子,才疏学浅而被视为腐儒,教学水平低劣又误人子弟,在普遍贬抑下沦为一个极具消极评价的文化符号,这种社会背景培育了村夫子可供调笑的土壤,画家将其付诸纸笔,目的也在于资人取乐。这一点从南宋时期的杂剧可得到印证,周密《武林旧事》中“舞队”条目载有“乔学堂”,[21]41即模拟学堂的一种杂剧表演,其表演形态已不得而知,但“由于伎艺具有顽强承袭性,我们便可从伎艺传承与发展谱序的角度来考察这些剧目,由后世依然沿袭的伎艺中合理想象当初的表演形态”。[22]365明代张宏《游戏杂技图》中绘有“闹学堂”的表演场景,与《村童闹学图》一样,先生仍然受到顽童的戏弄,那么与明代“闹学堂”存在一定谱系关系的南宋“乔学堂”,情节应该基本相仿。由此可见,“夫子被闹”在宋代的绘画、杂剧中均有表现,而杂剧较之绘画,性质、功用更偏向于谐谑,既然村夫子形象能够被纳入杂剧之中,那么该母题在运用到绘画中时理应含有相同的意趣。

以上两方面仅是《村童闹学图》主题中比较直观的两个层次,重点并不止于此,闹学的主体——孩童才是统揽全图的关键母题。前文已阐明该图的孩童母题来源于各类婴戏图中一般性的孩童母题,因此其内在的主题指向也应当与婴戏图息息相关,有必要对婴戏图的主题作一探析。“在宋代,婴儿的夭折率相当高。据统计,宋代皇帝除度宗二子死于战乱外,共有子女181人,其中夭亡者82人,约占一半。皇室尚且如此,民间的情形可想而知。因此,宋代民间的生育礼俗相当丰富。”[23]164这种社会背景所孕育的不只是丰富的生育礼俗,更有在人物画中占据很大比重的婴戏题材作品,面对居高不下的婴童夭亡率,宜男、佑子的美好寄托自然被置入绘画。仇英临宋人画册中两幅《婴戏图》,各有三儿玩闹,意旨看来比较模糊,但若以苏汉臣《长春百子图》作为参照,其吉祥寓意也就不言而喻了。此外,部分题画诗中也可寻觅到这种寓意的痕迹。如元杨维桢《六宫戏婴图》:

黄云复壁椒涂苏,银床水喷金蟾蜍。

宜男草生二月初,燕燕求友乌将雏。

芙蓉花冠金结缕,飘飘尽是瑶台侣。

宫中个个承主恩,岂复君王梦神女。

旃檀小殿吹天香,新兴髻子换宫妆。

中有一人类虢国,净洗脂粉青眉长。

百子图开翠屏底,戏弄哑哑未生齿。

侍奴两两舁锦,不是唐家绿衣子。

兰汤浴罢春昼长,金盘特泻荔枝浆。

雕笼翠哥手擎出,为爱解语通心肠。

宣州长史耽春思,工画伤春欠春意。

吴兴弟子广王风,六宫猫犬无相忌。

君不见玉钗淫鼋戕汉孤,作歌请献螽斯图。[24]146

又元陈基《戏婴图》:“怀抱提携笑语温,好花折得带晴暾。后妃别有房中乐,宜尔螽斯乐子孙。”[25]486两诗提到的螽斯取《国风·周南·螽斯》典故,作为宜男的象征,宋韩祐《螽斯绵瓞图》即是以图像化的方式诠释《螽斯》的作品,并通过图解经典把宜男求子的寓意间接地传达出来。明、清、近现代的儿童题材画作屡见不鲜,基本都是延续了婴戏图的传统,只不过宜男的主题体现得更加明显。从宜男的吉祥寓意再来考量《村童闹学图》的情景,孩童的戏谑欢闹便不再突兀,反而合情合理。这也可以解释为何能从其他婴戏图类作品中找出大量与《村童闹戏图》顽童相似的形象,甚至部分形象存在脸谱化、程式化的痕迹,原因就在于不论是母题的处理,还是主题的表达,二者都保持着同一的内在理路。

虽然《村童闹学图》描绘了田家人物,但由于孩童母题的介入,且在全图中占据主体地位,写太平之像不得不退居次席,作为该图主题的一个侧面,而宜男这一根源于婴戏图的吉祥寓意则成为统揽《村童闹学图》的核心主题,至于从村夫子的社会文化内涵生发出的谐谑,只是为了进一步渲染孩童欢闹的气氛,其作用与婴戏图中供孩童玩弄的道具并无不同。

结 论

仇英临宋人《村童闹学图》是一幅风俗画作,与宋代其他描绘村野风情的风俗画一样,它取材于田家景候人物,真实地反映了当时村学顽童嬉闹的情景。通过对构成画面主要内容的母题分析,可以得出村夫子母题来源于宋代社会对村学、村学先生的普遍认知,它随私学制度而产生,并在广泛的负面评价中逐渐沦为一个颇具戏谑色彩的文化符号;而孩童母题则是同时期各类婴戏图中孩童的另一种形象,但较之原型并未发生实质性的变化,也就是说,“闹学”的顽童是被置入特定村学背景下的一般化“婴戏”形象。由于孩童母题既是闹学的主体,又是图式构成的重点,由其从婴戏图中继承而来的宜男寓意自然成为《村童闹学图》的核心主题;而村夫子充当了孩童嬉戏的配角,他的存在為欢乐的场面增添了戏谑的成分;至于写太平之像,也只能作为次要意旨,让位于宜男主题。

参考文献:

[1](清)安岐.墨缘汇观[M].南京: 江苏美术出版社,1992.

[2]沈从文.中国古代服饰研究[M].上海:上海书店出版社,2011.

[3](宋)郭若虚.图画见闻志[M].北京:人民美术出版社,1963.

[4](宋)李昉,等.太平广记[M].北京:中华书局,2011.

[5]宣和画谱[M].俞剑华,标点注释.北京:人民美术出版社,1964.

[6](宋)刘道醇.宋朝名画评[M]//王伯敏.画学集成.石家庄:河北美术出版社,2002.

[7](宋)庞元英著.文昌杂录[M].北京:中华书局,1958.

[8](宋)陆游.剑南诗稿校注[M].钱仲联,校注.上海:上海古籍出版社,1985.

[9](明)郎瑛.七修类稿[M].北京:中华书局,1959.

[10](清)周清原.西湖二集[M].北京:人民文学出版社,1999.

[11](宋)唐慎微.证类本草[M].上海:上海古籍出版社,1991.

[12](宋)朱弁.曲洧旧闻[M]//文渊阁四库全书第865册.北京: 商务印书馆,2006.

[13](宋)宋伯仁.西塍集[M]//文渊阁四库全书第1187册.北京: 商务印书馆,2006.

[14](宋)黄震.黄氏日抄[M]//文渊阁四库全书第710册.北京: 商务印书馆,2006.

[15](宋)李之彦.东谷所见[M]//丛书集成新编第14册.台北: 新文丰出版公司,1985.

[16](宋)刘颁.中山诗话[M]//宋诗话全编第一册.南京: 江苏古籍出版社,1998.

[17](宋)李焘.续资治通鉴长编[M].北京:中华书局,2008.

[18](宋)费衮.梁溪漫志[M].上海:上海古籍出版社,2012.

[19](宋)赵与时.宾退录[M].上海:上海古籍出版社,2012.

[20](唐)李商隐.李义山诗集[M].扬州:广陵书社,2011.

[21](宋)周密.武林旧事[M].杭州:浙江古籍出版社,2011.

[22]刘晓明.杂剧形成史[M].北京:中华书局,2007.

[23]刘黎明.宋代民间巫术研究[M].成都:巴蜀书社,2004.

[24](元)杨维桢.铁崖先生古乐府[M]//文渊阁四库全书第1226册.北京:商务印书馆,2006.

[25](元)陈基.夷白斋稿外集[M]//文渊阁四库全书第1226册.北京:商务印书馆,2006.