不同覆膜栽培模式对大豆田土壤水分和温度及产量的影响

2017-07-14李海权郭满平

李海权++郭满平

摘要 设全膜双垄沟播、全膜覆土穴播、全膜双垄侧播、露地条播4个处理,对大豆播种期、出苗期、幼苗期、花芽分化期、开花结荚期、鼓粒期及成熟期0~10、10~20、20~40、40~60 cm的土壤含水量和温度变化情况进行观察记载,以及成熟期对其株高、分枝数、单株结荚数、荚粒数、株粒数、百粒重等生物经济性状和产量进行测定。结果表明,全膜覆土穴播、全膜双垄沟播、全膜双垄侧播3种覆膜栽培模式具有较强的集雨、保墒能力,增温效果明显,能显著缩短大豆生育期,优化大豆生物及经济性状,大幅提高产量。

关键词 大豆;覆膜栽培;土壤水分;土壤温度;产量

中图分类号 S565.1 文献标识码 A 文章编号 1007-5739(2017)11-0014-03

大豆是环县主要经济作物之一,年播种面积1万hm2左右,随着全膜双垄沟播、全膜双垄侧播、全膜覆土穴播等先进栽培技术[1-3]的引进示范推广,极大地提升了大豆生产能力,产量明显提高,经济效益显著,种植面积不断增大。为了进一步研究这些先进栽培技术的增产机理,寻求适宜环县旱地大豆覆膜最佳栽培模式,充分利用光热资源,提高降水利用率,增加产量,提高经济效益,促进农业增效。于2016年在环县虎洞镇砂井子村一农户的承包地里开展了旱地大豆不同覆膜模式栽培试验,取得了较好的效果。现将试验结果总结如下。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地设在环县虎洞镇砂井子村一农户的承包地里,该地海拔1 235 m,年降雨量300~400 mm,无霜期145 d,年平均气温9.0 ℃,≥10 ℃有效积温2 675 ℃,年平均日照时数2 618 h。

试验地为川台地,地势平坦,地力肥沃,土壤为黏性土壤,肥力中等,前茬作物为玉米。玉米收获后,及时清理根茬,深翻土地。2016年3月20—21日旋耕土地,同时施农家肥45 t/hm2、尿素225 kg/hm2、过磷酸钙750 kg/hm2、硫酸钾225 kg/hm2。3月22日划分试验小区,机械顶凌覆膜。4月25日播种。

1.2 供试材料

供试地膜为120 cm宽幅、厚0.01 mm的白色聚乙烯膜,由甘肃天水天宝塑业有限公司生产提供。供試作物为大豆,品种为冀豆17号,由环县农技中心洪德许旗科技示范点生产提供。

1.3 试验设计

试验共设4个处理,分别为全膜双垄沟播:起大小双垄,全地面覆盖,种子播在沟底;全膜覆土穴播:全地面覆盖,平铺不起垄,膜上均匀撒1 cm厚的细土;全膜双垄侧播:起大小双垄,全地面覆盖,种子播在膜侧;露地条播(CK):不起垄,不覆膜,按规定株行距点播。3次重复,采用随机区组排列[4-6],小区面积19.8 m2(6.0 m×3.3 m),小区间距50 cm,用土带压实,重复间距为垄间距(55 cm)。每小区种植大豆198株。试验地四周种植1 m宽保护行。

1.4 调查内容与方法

在大豆播种期、出苗期、幼苗期、花芽分化期、开花结荚期、鼓粒期及成熟期分别测定0~10、10~20、20~40、40~60 cm土壤含水量和温度。

成熟期每小区取15株考种,详细测定各处理株高、分枝数、单株结荚数、荚粒数、株粒数、百粒重等经济性状,按小区收获,单收单打测定籽粒产量[7]。

2 结果与分析

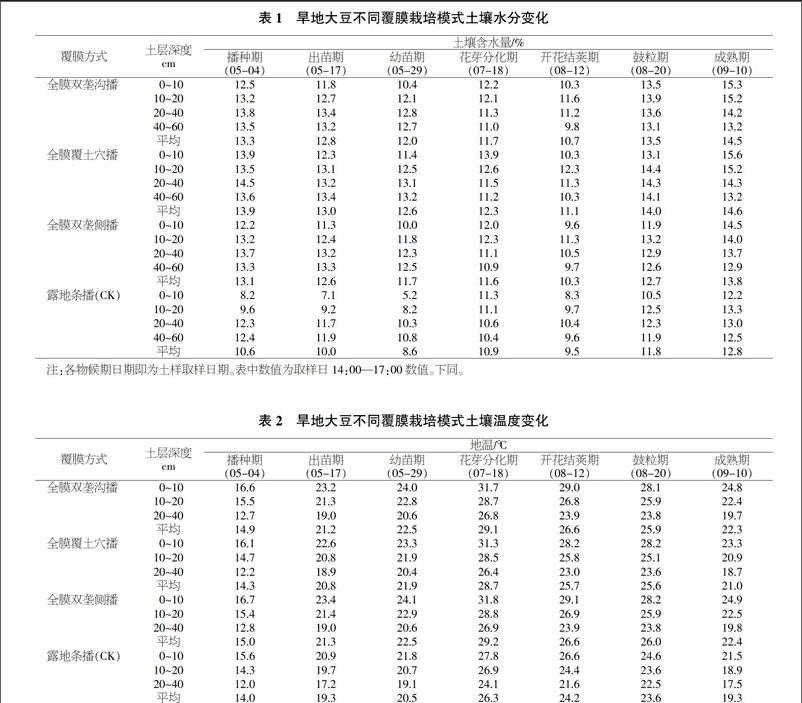

2.1 不同覆膜栽培模式对大豆土壤含水量的影响

从表1可以看出,全生育期内覆膜栽培土壤含水量高于露地条播(CK)土壤含水量,特别在0~10、10~20、20~40 cm土层差异明显。土壤含水量最好的是全膜覆土穴播,其次是全膜双垄沟播,再次是全膜双垄侧播。播种期全膜覆土穴播0~60 cm平均土壤含水量为13.9%,较露地条播(CK)0~60 cm平均土壤含水量(10.6%)提高了3.3个百分点;全膜双垄沟播0~60 cm平均土壤含水量为13.3%,较露地条播(CK)0~60 cm平均土壤含水量提高了2.7个百分点;全膜双垄侧播0~60 cm平均土壤含水量为13.1%,较露地条播(CK)0~60 cm平均土壤含水量提高了2.5个百分点。出苗期全膜覆土穴播0~60 cm平均土壤含水量为13.0%,较露地条播(CK)0~60 cm平均土壤含水量(10.0%)提高了3.0个百分点;全膜双垄沟播0~60 cm平均土壤含水量为12.8%,较露地条播(CK)0~60 cm平均土壤含水量提高了2.8个百分点;全膜双垄侧播0~60 cm平均土壤含水量为12.6%,较露地条播(CK)0~60 cm平均土壤含水量提高了2.6个百分点。幼苗期全膜覆土穴播0~60 cm平均土壤含水量为12.6%,较露地条播(CK)0~60 cm平均土壤含水量(8.6%)提高了4.0个百分点;全膜双垄沟播0~60 cm平均土壤含水量为12.0%,较露地条播(CK)0~60 cm平均土壤含水量提高了3.4个百分点;全膜双垄侧播0~60 cm平均土壤含水量为11.7%,较露地条播(CK)0~60 cm平均土壤含水量提高了3.1个百分点。花芽分化期全膜覆土穴播0~60 cm平均土壤含水量为12.3%,较露地条播(CK)0~60 cm平均土壤含水量(10.9%)提高了1.4个百分点;全膜双垄沟播0~60 cm平均土壤含水量为11.7%,较露地条播(CK)0~60 cm平均土壤含水量提高了0.8个百分点;全膜双垄侧播0~60 cm平均土壤含水量为11.6%,较露地条播(CK)0~60 cm平均土壤含水量提高了0.7个百分点。开花结荚期全膜覆土穴播0~60 cm平均土壤含水量为11.1%,较露地条播(CK)0~60 cm平均土壤含水量(9.5%)提高了1.6个百分点;全膜双垄沟播0~60 cm平均土壤含水量为10.7%,较露地条播(CK)0~60 cm平均土壤含水量提高了1.2个百分点;全膜双垄侧播0~60 cm平均土壤含水量为10.3%,较露地条播(CK)0~60 cm平均土壤含水量提高了0.8个百分点。鼓粒期全膜覆土穴播0~60 cm平均土壤含水量为14.0%,较露地条播(CK)0~60 cm平均土壤含水量(11.8%)提高了2.2个百分点;全膜双垄沟播0~60 cm平均土壤含水量为13.5%,较露地条播(CK)0~60 cm平均土壤含水量提高了1.7个百分点;全膜双垄侧播0~60 cm平均土壤含水量为12.7%,较露地条播(CK)0~60 cm平均土壤含水量提高了0.9个百分点。成熟期全膜覆土穴播0~60 cm平均土壤含水量为14.6%,较露地条播(CK)0~60 cm平均土壤含水量(12.8%)提高了1.8个百分点;全膜双垄沟播0~60 cm平均土壤含水量为14.5%,较露地条播(CK)0~60 cm平均土壤含水量提高了1.7个百分点;全膜双垄侧播0~60 cm平均土壤含水量为13.8%,较露地条播(CK)0~60 cm平均土壤含水量提高了1.0个百分点。

2.2 不同覆膜栽培对大豆土壤温度的影响

从表2可以看出,全生育期内覆膜栽培0~40 cm土壤温度高于露地条播(CK)0~40 cm土壤温度。全膜双垄沟播和全膜双垄侧播土壤温度差异很小,为最高,其次是全膜覆土穴播。播种期全膜双垄沟播0~40 cm平均土壤温度为14.9 ℃,较露地条播(CK)0~40 cm平均土壤温度(14.0 ℃)提高了0.9 ℃;全膜覆土穴播0~40 cm平均土壤温度为14.3 ℃,较露地条播(CK)0~40 cm平均土壤温度提高了0.3 ℃;全膜双垄侧播0~40 cm平均土壤温度为15.0 ℃,较露地条播(CK)0~40 cm平均土壤温度提高了1.0 ℃。出苗期全膜双垄沟播0~40 cm平均土壤温度为21.2 ℃,较露地条播(CK)0~40 cm平均土壤温度(19.3 ℃)提高了1.9 ℃;全膜覆土穴播0~40 cm平均土壤温度为20.8 ℃,较露地条播(CK)0~40 cm平均土壤温度提高了1.5 ℃;全膜双垄侧播0~40 cm平均土壤温度为21.3 ℃,较露地条播(CK)0~40 cm平均土壤温度提高了2.0 ℃。幼苗期全膜双垄沟播0~40 cm平均土壤温度为22.5 ℃,较露地条播(CK)0~40 cm平均土壤温度(20.5 ℃)提高了2.0 ℃;全膜覆土穴播0~40 cm平均土壤温度为21.9 ℃,较露地条播(CK)0~40 cm平均土壤温度提高了1.4 ℃;全膜双垄侧播0~40 cm平均土壤温度为22.5 ℃,较露地条播(CK)0~40 cm平均土壤温度提高了2.0 ℃。花芽分化期全膜双垄沟播0~40 cm平均土壤温度为29.1 ℃,较露地条播(CK)0~40 cm平均土壤温度(26.3 ℃)提高了2.8 ℃;全膜覆土穴播0~40 cm平均土壤温度为28.7 ℃,较露地条播(CK)0~40 cm平均土壤温度提高了2.4 ℃;全膜双垄侧播0~40 cm平均土壤温度为29.2 ℃,较露地条播(CK)0~40 cm平均土壤温度提高了2.9 ℃。开花结荚期全膜双垄沟播0~40 cm平均土壤温度为26.6 ℃,较露地条播(CK)0~40 cm平均土壤温度(24.2 ℃),提高了2.4 ℃;全膜覆土穴播0~40 cm平均土壤温度为25.7 ℃,较露地条播(CK)0~40 cm平均土壤温度提高了1.5 ℃;全膜雙垄侧播0~40 cm平均土壤温度为26.6 ℃,较露地条播(CK)0~40 cm平均土壤温度提高了2.4 ℃。鼓粒期全膜双垄沟播0~40 cm平均土壤温度为25.9 ℃,较露地条播(CK)0~40 cm平均土壤温度(23.6 ℃)提高了2.3 ℃;全膜覆土穴播0~40 cm平均土壤温度为25.6 ℃,较露地条播(CK)0~40 cm平均土壤温度提高了2.0 ℃;全膜双垄侧播0~40 cm平均土壤温度为26.0 ℃,较露地条播(CK)0~40 cm平均土壤温度提高了2.4 ℃。成熟期全膜双垄沟播0~40 cm平均土壤温度为22.3 ℃,较露地条播(CK)0~40 cm平均土壤温度(19.3 ℃)提高了3.0 ℃;全膜覆土穴播0~40 cm平均土壤温度为21.0 ℃,较露地条播(CK)0~40 cm平均土壤温度提高了1.7 ℃;全膜双垄侧播0~40 cm平均土壤温度为22.4 ℃,较露地条播(CK)0~40 cm平均土壤温度提高了3.1 ℃。

2.3 不同覆膜栽培对大豆生物及经济性状的影响

从表3可以看出,3种覆膜模式栽培大豆生育期均为139 d,较露地栽培(CK)大豆生育期(149 d)缩短了10 d;全膜覆土穴播栽培株高为119 cm,较露地条播(CK)株高(83 cm)提高了36 cm,全膜双垄沟播和全膜双垄侧播栽培株高均为115 cm,较露地条播(CK)提高了32 cm;全膜覆土穴播栽培有效分枝为4.5个,较露地条播(CK)有效分枝(2.3个)提高了2.2个,全膜双垄沟播和全膜双垄侧播栽培有效分枝均为4.2个,较露地条播(CK)提高了1.9个;全膜覆土穴播栽培单株荚数为89个,较露地条播(CK)单株荚数(68个)提高了21个,全膜双垄沟播单株荚数为86个,较露地条播(CK)单株荚数提高了18个,全膜双垄侧播单株荚数为84个,较露地条播(CK)单株荚数提高了16个;全膜覆土穴播栽培单荚粒数为2.3粒,较露地条播(CK)单荚粒数(1.8粒)提高了0.5粒,全膜双垄沟播和全膜双垄侧播栽培单荚粒数均为2.2粒,较露地条播(CK)大豆单荚粒数提高了0.4粒;全膜覆土穴播栽培单株粒数为204.7粒,较露地条播(CK)单株粒数(122.4)粒提高了82.3粒,全膜双垄沟播单株粒数为189.2粒,较露地条播(CK)单株荚数提高了66.8粒,全膜双垄侧播单株粒数为183.4粒,较露地条播(CK)单株粒数提高了61.0粒;全膜覆土穴播栽培百粒重为18.4 g,较露地条播(CK)百粒重(17.2 g)提高1.2 g,全膜双垄沟播和全膜双垄侧播栽培百粒重均为18.3 g,较露地条播(CK)百粒重提高了1.1 g。

2.4 不同覆膜栽培对大豆产量的影响

从表4可以看出,全膜覆土穴播栽培大豆折合产量3 469.7 kg/hm2,较露地条播(CK)大豆(产量1 818.2 kg/hm2)增产90.8%,居第1位;全膜双垄沟播栽培大豆折合产量3 166.7 kg/hm2,较对照露地条播(CK)大豆增产74.2%,居第2位;全膜双垄侧播栽培大豆折合产量3 126.3 kg/hm2,较对照露地条播(CK)大豆增产71.9%,居第3位。

3 结论与讨论

试验结果表明,全膜覆土穴播、全膜双垄沟播和全膜双垄侧播等覆膜模式具有较强的集雨、保墒能力,增温效果明显,能显著缩短大豆生育期,优化大豆生物及经济性状,大幅提高产量。建议在环县及周边地区大力推广旱地大豆全膜覆土穴播栽培技术,配套旱地大豆全膜双垄沟播和全膜双垄侧播栽培技术,以利大豆获得高产,取得更好的效益。

4 参考文献

[1] 郭满平.环县大豆全膜双垄沟播丰产栽培技术[J].甘肃农业科技,2009(1):55-57.

[2] 范荣,刘生瑞,刘丰渊.环县大豆全膜垄作侧播栽培技术[J].甘肃农业科技,2015(5):36-38.

[3] 尹淑莲.浅谈大豆行间覆膜栽培技术优缺点[J].现代农业科技,2007(1):105-106.

[4] 刘海鹰,薛亮.泾川县旱地大豆不同覆膜栽培方式试验初报[J].甘肃农业科技,2015(2):49-51.

[5] 王海泉,王英,周宝库,等.行间覆膜栽培对大豆根际土壤微生物区系和土壤肥力的影响[J].大豆科学,2009(5):875-878.

[6] 王海泉,陈怡,满为群,等.大豆行间覆膜栽培技术增产效果及群体生理研究[J].大豆科学,2007(4):538-543.

[7] 王立明,董博,张东伟,等.陇东旱塬区不同覆膜种植方式大豆的土壤水热效应及其对产量的影响[J].土壤通报,2014(2):358-363.