腐败容忍度:研究进展与研究方向

——基于2012-2016年中国腐败治理的文献评估

2017-07-12郑崇明海南大学海南海口5708山西大学山西太原030006

文 郑崇明 原 超(.海南大学,海南海口 5708;.山西大学,山西太原 030006)

腐败容忍度:研究进展与研究方向

——基于2012-2016年中国腐败治理的文献评估

文 郑崇明1原 超2(1.海南大学,海南海口 570228;2.山西大学,山西太原 030006)

社会反腐是反腐的最高阶段。实现腐败治理的常态化必须重视社会公众在腐败治理中的功能和作用。关于腐败容忍度的研究目前集中在腐败容忍度的概念、测量与影响因素等方面。腐败容忍度的未来研究方向,包括拓宽研究对象范围、多元使用研究方法、发掘新的影响因素、重视中国经验素材。

治理腐败 腐败容忍度 研究进展 研究方向

一、引言

自党的十八大以来,新一届中央领导集体深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。在中央持续高压反腐的态势下,自上而下的“打老虎”“拍苍蝇”反腐败运动如火如荼。“三年来,我们着力解决管党治党失之于宽、失之于松、失之于软的问题,使不敢腐的震慑作用充分发挥,不能腐、不想腐的效应初步显现,反腐败斗争压倒性态势正在形成”。然而,强化国家机构对腐败分子的打击只是腐败治理的途径之一,单纯地依靠权力反腐并不能全面地抑制腐败。社会反腐是最高境界的反腐途径(Gong,2015)。

因此,反腐败要超越强制,不仅需要制度设计,更需要社会参与。腐败是根植于、嵌入于社会环境之中的……中国的腐败是典型的嵌入性腐败(Johnston,1997),很难通过强制的手段和方式来治理。社会公众的积极参与和强有力的公民社会是社会反腐的基本前提和保障,如果所有人都从内心抵制腐败行为,所有人都能够用自己的眼睛来帮助国家监督腐败行为,那么腐败就没有生长的空间(李辉,2013)。

在反腐败实践的强烈映衬下,理论界近年来越来越注重从社会反腐的视角来研究腐败治理,其中腐败容忍度作为社会反腐的重要内容得到了较为广泛的关注。本文的目的在于通过对公众的腐败容忍度研究进展的梳理和评论,为后续研究提供方向。

二、腐败治理的研究脉络

锚定腐败容忍度在腐败治理研究中的位置是梳理腐败容忍度研究进展的前提和基础,以便我们能够在纷繁复杂的腐败治理文献中清晰地寻找到其坐标点。所有关于腐败的问题都与权力相关,腐败是对公共权力的滥用(Heidenheimer,1989)。而其产生的重要原因之一,则是学界长期所思考和探讨的委托人与代理人之间的问题 (余致力,2006)。因此,腐败治理需要从委托人和代理人两个方面入手。沿着这一思路,形成了腐败治理的国家中心主义模式和社会中心主义两种模式。

国家中心主义腐败治理模式强调国家和政府拥有坚定的决心和信念,建立相应的反腐败制度及专业反腐败机构并强化其职能,使其最大化地输出打击腐败的功能(李辉,2013)。国家中心主义对公共权力的约束是横向的内部约束机制,主要依靠权力主体之间相互制约和监督,即权力监督。已有的腐败治理研究主要是围绕公共权力的代理人展开的。中国目前的反腐败在本质上是作为一种公共产品,由党和国家统一向社会提供(李辉,2013),这是典型的国家中心主义的腐败治理策略,强调通过正式制度来约束公共权力,压缩腐败空间,如改革政治与行政体制,完善公务员激励制度,官员财产公开(Gong,2011)、加强廉政监督体系,改进腐败治理机构、出台《反腐败法》等等。在实践层面上,党的十八大以来的腐败治理所遵循的仍然是国家中心主义的逻辑。

社会中心主义腐败治理模式强调社会公众的积极参与和强有力的公民社会(李莉,2015),其对公共权力的约束是纵向的外部约束机制,其诉诸的是公民社会对国家的监督和制约(李莉,2015),即权利监督。在社会中心主义腐败治理模式看来,如果所有人都从内心抵制腐败行为,所有人都能够用自己的眼睛来帮助国家监督腐败行为(李辉,2013),那么腐败就没有生长的空间。当社会已经蔚成风清气正的社会风气时,腐败行为也就没有藏身之处了。社会中心主义的腐败治理模式不仅包括整个社会在道德风气上拥有抵制腐败行为的文化与观念,还包括普通民众拥有参与反腐败的合理途径 (李辉,2013)。“腐败治理达到最好的状态就是有一个拥有广泛民意且能够持续支持政府反腐败的公民社会”(约翰斯顿,2005)。

腐败容忍度这一概念被透明国际广泛运用,但从学术角度来看,其研究却迟迟没有得到应有的关注。上述两种模式都涉及到腐败容忍度的问题。国家中心主义模式强调从制度建设方面来防治腐败,实现对腐败的零容忍(廖晓明、罗文剑,2012)。事实上,对腐败的零容忍更多的是一种“政治洁癖”,甚至是政治口号,虽似合理却不现实。而社会中心主义模式强调的是社会公众对腐败的认可和接受。腐败容忍度是社会中心主义腐败治理模式的重要内容。本文讨论的是社会中心主义模式下社会公众的腐败容忍度的研究进展。

基于党的十八大以来的反腐实践时间节点(实践层面的反腐败为研究治理腐败提供了契机)和学术研究的规范性标准,本文主要回顾了2012-2016年来国内关于腐败容忍度的实证研究进展。

三、腐败容忍度的定义和测量

定义腐败容忍度的前提是如何定义腐败。腐败就像一头大象,难以描述(Tanzi,1998),不同的人对腐败有着不同的理解和看法。腐败是一种地方性(endemic)现象,它总是与特定的政治环境、政治体制与文化习俗相联系(李莉,2013)。在此基础上形成的对腐败的容忍度也存在差异。就目前关于腐败容忍度的定义来看,人们主要将其理解为对腐败行为所能宽容或者接受的范围,如果超出了这一范围或阈值,则腐败不被允许。如果没有超出这一范围或阈值,则腐败可以被接受和允许。简言之,腐败容忍度是指人们在多大程度上能够接受贪污腐败,从更加宽泛的意义上讲,腐败容忍度还包括人们如何理解社会道德规范以及他们如何对行为偏差做出反应(公婷、王世茹,2012)。

为了测量人们对腐败的容忍程度,Hendenheimer(1970)从性质上将腐败分为黑色腐败、灰色腐败和白色腐败,其中黑色腐败是公众都希望给予惩罚的腐败行为,灰色腐败是大家都认为是腐败行为,但只有部分人认为当事人应该受到惩罚,而白色腐败虽然被视为腐败行为,但没有人认为当事人应该受到惩罚。人们对不同性质的腐败的容忍度各不相同。曾明、杜媛媛(2016)通过实证研究发现,人们对黑色腐败和灰色腐败的容忍度比较低,如对买官卖官、利用职务便利接受礼物、公职人员享有特权。而对白色腐败的容忍度较高,如认为逢年过节请客吃饭是非常正常的。

公婷、王世茹(2012)构建了三个指标来测量腐败容忍度,即自我测定的容忍度、特定情况下的容忍度和反映在行动上的容忍度。其中,自我测量的容忍度要求受访人对自己的腐败容忍度进行自我评价,其基本的操作是要求受访者对政府、商界和学界的腐败行为的容忍程度进行打分。分值为0—10分,分值越高,表明受访者对腐败的容忍度越高,反之则越低。特定情况下的腐败容忍度则是给予受访者特定的情景,要求受访者根据这些情景来判断自己的腐败容忍度。为此,研究者预设了五种情景:在腐败盛行时,别无选择的腐败行为是可以谅解的;如果请客送礼可以得到好处就可以接受;腐败问题是政府官员的事情,跟自己无关;只要腐败现象不影响到我个人,就无所谓;如果腐败是自己的亲友就睁只眼闭只眼。其具体操作仍然是以打分的方式来进行,每个情景为1至6分,受访者选择一个最能够代表其在此情景中对腐败接受程度的分数。将受访者对所有情景的评估分数相加的结构即为其腐败容忍度的分数(最低分为5分,腐败容忍度最低,最高分为30分,腐败容忍度最高)。

郭夏娟、张珊珊(2013)在测量腐败容忍度时,使用的指标包括对贪腐情况的总体看法,官员腐败行为是否正常,对反腐败胜利是否持有信心,不涉及自己利益的腐败与否与自己无关,对腐败具体形式的容忍度(官员通过修路变相敛财,官员投资入股资源开发,充当保护伞,私生活混乱,任人唯亲,裸官现象,节假日接受他人贵重礼物,三公消费,为融入集体氛围参与腐败等)和对行动上的容忍度(关注媒体腐败新闻,对腐败事件发表评论,参与反腐倡廉宣传活动,举报腐败行为,实名举报腐败行为,主动举报亲友腐败行为)。

四、作为变量的腐败容忍度

一个国家公众的腐败容忍度与该国的腐败程度紧密相关。换言之,公众的腐败容忍度越高,越能刺激官员的贪腐行为。反过来,官员越腐败,也越可能导致公众较高的腐败容忍度。腐败容忍度与腐败程度之间的关系实际上为我们提供了两个研究方向,即作为自变量的腐败容忍度研究与作为因变量的腐败容忍度研究。前者认为,既然腐败容忍度是腐败形成的重要原因,那么,实现对腐败分子的零容忍就是反腐倡廉的重要利器。这类研究主要是从公共权力代理人一方来看待腐败容忍度的,亦即国家中心主义的研究思路,此外也有学者将腐败容忍度作为村民自治参与的变量加以研究 (刁晓君,2016)。当前党和国家强调对腐败的零容忍就是将其作为腐败治理的自变量来考虑的。但是,政府官员的廉洁程度不仅需要政府持续高压的反腐态势,更为重要的是需要整个社会形成对于腐败零容忍的廉政文化(于文轩、吴进进,2014)。如何形成对腐败零容忍的廉政文化实际上就是要探索社会公众的腐败容忍度及其影响因素。这就是后者强调的社会公众腐败容忍度的高低受哪些因素的影响。近年来,人们围绕这一研究问题开展了卓有成效的实证研究,并形成了腐败容忍度研究的主流,其研究成果也有效地回应了实践需求,同时为新的研究提供了方向。

那么,社会公众的腐败容忍度受哪些因素的影响呢?通过文献检索发现,环境氛围感知、政府反腐绩效、腐败概念认知与人口特征成为腐败容忍度的重要解释变量。环境氛围感知逻辑认为公众的腐败容忍度受其所处的腐败或廉洁文化氛围的影响。在新制度主义看来,那些腐败的观念和惯例可能导致公众较高的腐败容忍度。政府反腐败绩效的解释逻辑认为,政府反腐败的努力会影响公众的腐败容忍度,一方面因对腐败分子的打击产生的威慑使得其出于风险的考虑不敢贸然腐败,另一方面,反腐效果越好,公众越会受到正面的激励和鼓励,采取实际行动举报腐败的积极性和可能性就越高,从而有利于降低个体的腐败容忍度。对腐败概念的认知逻辑认为,人们对腐败的认知和判断也会影响个体的腐败容忍度,对腐败概念认知越清晰、越深刻,就越能降低其腐败容忍度。而人口统计特征的解释逻辑则认为,个体的特征如性别、受教育程度、收入水平等与个体的腐败容忍度存在着关联。为了有效研究公众的腐败容忍度,研究者将上述四类变量进行了概念操作,从性别、年龄、个体信仰、社会身份、收入水平、政治信任、经济发展、经济不平等、价值观、利益关联、反腐败效果、腐败氛围、腐败接触经历、腐败概念的认知等方面入手构建指标体系,通过问卷调查的方式收集数据,并对数据分析进行统计检验,以此来研究其与腐败容忍度之间的关系 (曾明、杜媛媛,2016;郭夏娟、张珊珊,2013;王哲、孟天广、顾 昕,2016;曾明、杜媛媛,2016;王哲、顾 昕,2017)。

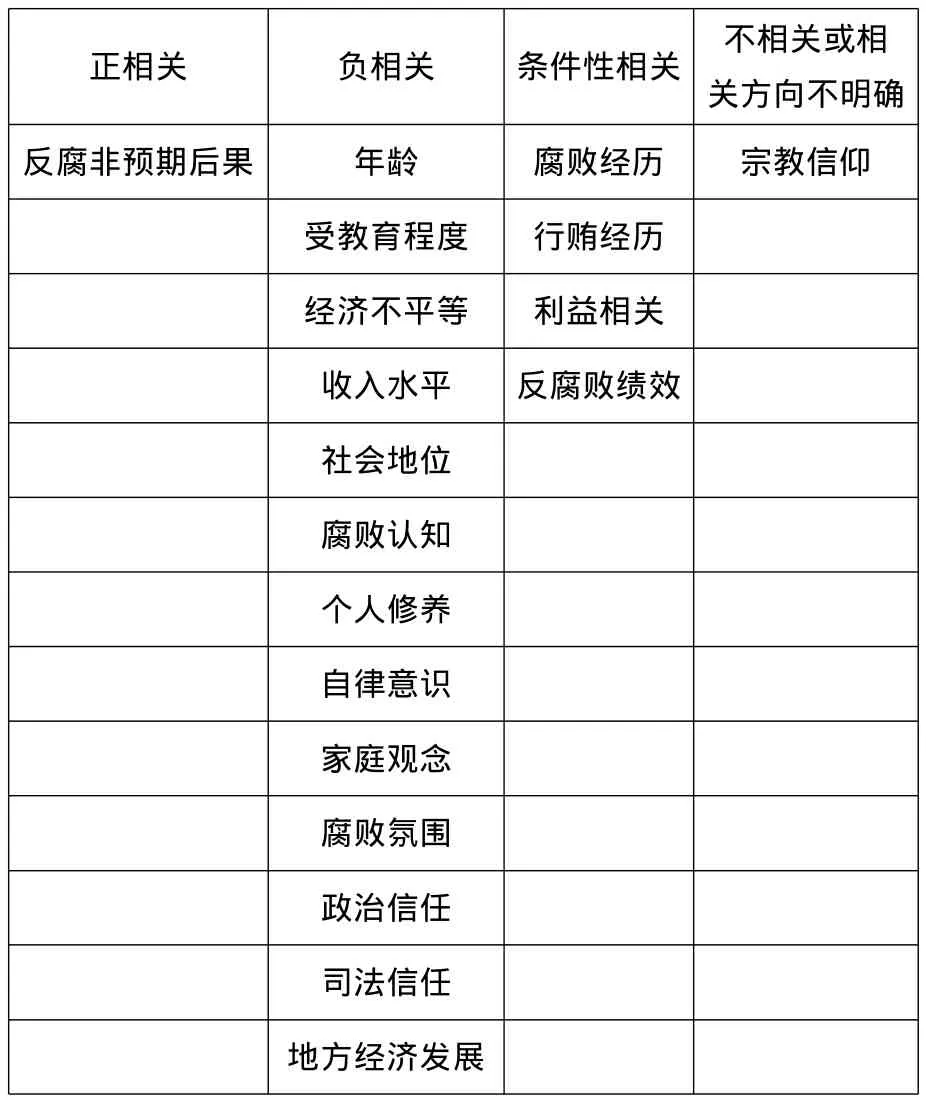

由于对腐败容忍度操作、研究对象、数据来源等方面的不同,得出的结论也不尽相同。根据已有的研究文献,本文将腐败容忍度及其影响因素(二分变量除外,如性别、城乡居住地等)划分为四类,即正相关、负相关、条件性相关和不相关或相关方向不明确四种类型,如表1所示。

表1 腐败容忍度影响因素及其相关性

具体而言,反腐败的非预期后果越明显,公众的腐败容忍度越高(曾明、杜媛媛,2016);随着年龄的增长,公众的腐败容忍度越低;受教育水平越高,对腐败的容忍度越低(肖汉宇、公婷,2016);经济发展越不平衡,对腐败的容忍度越高,经济不平等抬高了公众的腐败容忍度,并且增大了个体间腐败容忍度的差异,换言之,经济不平等的格局对于反腐败政治文化氛围的形成有负面影响(王哲、孟天广、顾昕,2016);收入水平越高,对腐败的容忍度也越高(郭夏娟、张珊珊,2013),这完全符合腐败宽恕理论的假定;对腐败的认识越深刻、越具体,对腐败的容忍度就越低;个人修养好、自律意识强高、家庭责任感强的公众的腐败容忍度较低;腐败氛围越差,公众的腐败容忍度越高;公众对政治和司法的信任度越高,对腐败的容忍度就越低(王哲、顾 昕,2017);地方经济发展越好,公众对腐败的容忍度也越高。而腐败经历、行贿经历、利益相关、反腐败绩效则与公众的腐败容忍度之间呈现出条件性的相关关系。腐败经历对腐败容忍度的影响也是双向的,有过腐败经历的人如果长期浸淫其中,对腐败习以为常,其腐败容忍度就越高,反之,如果其意识到腐败的危害,则会降低对腐败的容忍度 (肖汉宇、公婷,2016)。个人与腐败利益的相关度越强,人们反腐败的意愿就越弱,对腐败的容忍度也越高,但当个人利益受到腐败的侵害时,对腐败的容忍度就会降低(郭夏娟、张珊珊,2013)。短时间内的反腐败绩效越好,公职人员对腐败的容忍度反而会更高(曾明、杜媛媛,2016);宗教信仰与公众对腐败的容忍度相关,但相关方向还有待进一步检验。此外,非正式制度对腐败容忍度的影响比正式制度更加明显(公婷、王世茹,2012)。女性、收入较低者和农村居民在利益关联时的腐败容忍度较低,更不倾向于参与腐败(王哲、顾 昕,2017)。

腐败容忍度对于反腐败的核心在于社会公众对腐败行为的检举揭发。为此,将公众举报腐败行为作为因变量并探讨其影响因素也得到了学界的关注。岳磊(2016)从正式制度、文化观念、信息传播三个层面讨论了公众举报腐败行为的影响因素,将腐败容忍度研究推到了举报腐败行为这一实质性层面。研究发现,尽管国家不断加大对腐败行为的惩处力度,但公众举报腐败行为的可能性和积极性并没有因此而显著提升;与正式制度相比,文化观念对公众举报腐败行为发挥着基础性和决定性的作用;大众媒体所传达出的信息在很大程度上影响着公众举报腐败行为。举报制度的完备与否与公众举报腐败行为的可能性之间存在着显著的正相关关系。公众对腐败行为的容忍度以及公众对文化环境的感知与公众是否选择举报腐败行为密切相关,腐败容忍度与公众举报腐败行为的可能性之间存在着显著的负相关关系,即公众的腐败容忍度越低,选择举报腐败行为的可能性就越高;公众的腐败容忍度越高,举报腐败行为的可能性就越低。公众对当前社会文化环境的感知和认同与腐败行为之间存在着显著的负相关关系,公众越是认同“在相关部门办成一件事情就得托关系、找熟人的观念,其举报腐败行为的可能性就越低。公众对腐败问题的关注度与其举报腐败行为的可能性呈显著的正相关关系,即公众越是关注腐败问题,其举报腐败行为的可能性和积极性也就越高。行贿经历与公众举报腐败行为的可能性之间并不存在着显著的相关关系。

五、研究方向

近年来关于腐败容忍度的研究在数量和质量上都有着明显的提高,有效地回应了实践层面的问题,但与此同时,这些研究还存着研究对象的代表性问题、研究方法的单一性问题、腐败容忍度影响因素单薄的问题等,而这些问题恰恰构成了腐败容忍度今后的研究方向,尤其是对其影响因素的拓展。

一是拓宽研究对象的范围。从已有的研究来看,人们将腐败容忍度的研究对象主要锁定为大学生、MPA学员。但一个明显的问题是,由于信息不对称等方面的原因,政府运行过程及其官员行为对在校生来说更多的是一个黑箱,这就可能导致研究对象对腐败行为的认知偏差,进而测不准公众的腐败容忍度。此外,即便研究对象是社会公众,也要看到不同行业、职业的群体的腐败容忍度存在着差异的可能。比如房地产行业职员对腐败的容忍度、政府官员对腐败的容忍度、知识分子对腐败的容忍度等等都需要进一步探讨。此外,研究对象的地域范围覆盖面较小。到目前为止,还没有出现基于全国调查数据的公众的腐败容忍度研究。

二是研究方法要多元化。实证的量化研究是近年来腐败容忍度研究的一个特点。由于腐败行为的隐蔽性与敏感性以及研究进入的困难,到目前为止,还没有发现高质量的关于腐败容忍度的质性研究,即对腐败容忍度及其影响因素的研究缺乏情景化的深描和探索。对策性的研究虽然关注到了公民的腐败容忍度普遍较高,但却缺乏规范的研究方法来支撑,尤其是缺乏情景化个案研究,这就局限了对腐败容忍度影响因素的拓展。

三是拓展腐败容忍度影响因素。腐败容忍度的高度受诸多因素的影响,如上所述,已有的研究更多的是从人口特征、经济发展、社会认知、政治信任、氛围感知、反腐绩效等方面讨论腐败容忍度的影响因素。此外,官员的行政级别、社会网络、权力距离、新闻自由度、市场化程度等等都是需要发掘和检验的变量。

四是研究重心的中国(大陆)化。关于中国大陆公众的腐败容忍度的研究非常少见,在寥寥无几的文献中,策论性的研究占了绝大多数(王雪梅,2008;杜治洲,2013等)。十八大以来中国(大陆)掀起的反腐高潮为研究腐败容忍度提供了良好的契机。如何从中国语境中提炼出中国(大陆)的腐败容忍度理论,并对反腐败实践提供理论支持无疑具有重大的理论意义和现实意义。

[1]公婷,王世茹.腐败“零容忍”的政治文化——以香港为例[J].复旦公共行政评论, 2012(02).

[2]迈克尔.约翰斯顿.腐败症候群:财富,权力和民主[M].上海:上海人民出版社,2009.

[3]倪星,孙宗锋.政府反腐败力度与公众清廉感知:差异及解释——基于G省的实证分析[J].政治学研究,2015 (01).

[4]杜治洲.公众参与反腐倡廉的影响因素及其挑战[J].理论视野, 2013 (03).

[5]王哲,盂天广,顾昕.经济不平等与民众的腐败容忍度:基于多层次模型的跨国分析 [J].经济社会体制比较, 2016 (02).

[6]王哲,顾昕.价值观与民众的腐败容忍度:一项跨国性研究[J].新疆师范大学学报(社会哲学科学版),2017(01).

[7]曾明,杜媛媛.利益相关、反腐效果与腐败容忍度:基于问卷调查的分析 [J].甘肃行政学院学报,2016(03).

[8]郭夏娟.腐败容忍度及其影响因素探析——基于比较的视角[J].伦理学研究, 2013 (06).

[9]倪星,李珠.政府清廉感知:差序格局及其解释——基于2015年度全国廉情调查的数据分析[J].公共行政评论, 2016(03).

[10]孙宗锋,高洪成.公众行贿意愿研究——来自G省的调查数据 [J].东北大学学报 (社会科学版),2015(04).

[11]余致力,庄文忠.测量与解释民众的贪腐认知:台北市与高雄市的实证分析 [J].公共行政评论,2016(03).

[12]葛传宇,余致力,苏毓昌,等.贪腐测量质量与媒体认知反应——以2013全球贪腐趋势指数为例[J].复旦公共行政评论,2015(12).

[13]颜昌武,罗凯.美国进步时代的腐败治理及其对中国的启示[J].学术研究, 2015 (03).

[14]孙宗锋.“打老虎”如何影响公众腐败感知差异?——基于广东省的准实验研究[J].公共行政评论,2016(03).

[15]廖晓明,罗文剑.“零容忍”反腐败:内涵,特征与进路[J].中国行政管理, 2012(01).

[16][30]过勇,宋伟.腐败测量:基于腐败、反腐败与风险的视角[J].公共行政评论, 2016(03).

[17]袁柏顺.公众腐败感知与腐败的民间传说——基于 C市城区公众腐败感知调查的一项研究[J].公共行政评论, 2016(03).

[18]李莉.政治精英眼中的廉政公署——基于香港区议员的调查[J].公共行政评论, 2016(03).

[19]李莉.社会中心主义视角下的腐败治理——基于香港廉政公署年度报告 (1974~2013)的解读[J].经济社会体制比较,2015 (05).

[20]李莉.海外中国腐败研究文献述评[A].当代中国政治研究报告[R], 2013(00).

[21]李辉.超越国家中心主义:中国腐败治理的历史梳理[J].文化纵横, 2013 (03).

[22]李辉.中国的腐败问题:海外学者的观察与思考(1980~ 2010)[J].广州大学学报:社会科学版, 2011(08).

[23]李辉.当代中国反腐败制度研究[M].上海:上海人民出版社,2013.

[24]倪星,陈兆仓.问题与方向:当代中国腐败与反腐败研究文献评估[J].经济社会体制比较,2011(03).

[25]倪星,陈兆仓.寻找新的方向:当代中国廉政研究回顾与展望[J].天津行政学院学报, 2011(05).

[26]于文轩, 吴进进.反腐败政策的奇迹:新加坡经验及对中国的启示.公共行政评论,2014(05).

[27]Konstantinidis I, Xezonakis G.Sources of tolerance towards corrupted politicians in Greece:the role of trade offs and individual benefits[J].Crime, Law and Social Change,2013, 60(5):549-563.

[28]黎民,曹鲲.廉政的约束条件及社会机制探析[J].学术界,2011 (04).

[29]岳磊.正式制度、文化观念与信息传播对反腐败社会参与的影响——基于对河南省居民调查数据的实证研究[J].中国社会科学院研究生院学报,2016(01).

[31]斯达芬,安德森,保罗,等.感知的政治学:透明国际腐败测量方法的运用和滥用 [J].经济社会体制比较, 2010 (04).

[32]朱琳,宫伏佳.腐败主客观测量结果差异性研究[J].经济社会体制比较, 2015(05).

[33]李泉.测量腐败[M].广州:中山大学出版社,2016.

[34]何清涟.中国的腐败容忍度与腐败安全度[N].华夏电子报,2007 (193).

[35]李翔宇,任浩明.香港 “零容忍度”反腐理念及启示[J].探求, 2008 (05).

[36]聂辉华,王梦.政治周期对反腐败的影响——基于 2003~2013年中国厅级以上官员腐败案例的证据[J].文化纵横,2014 (05).

[37]Tanzi V.Corruption around the world:Causes,consequences, scope, and cures[J].Staff Papers, 1998, 45(4):559-594.

[38]Heidenheimer A J, Johnston M, LeVine V T.Political corruption [J].New York:Holt, Rinehart &Winston, 1970, 24:26-27.

[39]刁晓君.农民的腐败容忍度与其对村民自治参与的影响——基于两省六市的实证研究[J].天水行政学院学报:哲学社会科学版,2014(04).

[40]李辉,唐敏.民主,主观经济评价与腐败感知——基于亚洲、非洲与拉美舆情表合并数据的多层分析[J].经济社会体制比较, 2015 (03).

[41]李辉.营造对腐败零容忍的社会氛围访香港城市大学反腐败研究专家公婷教授[J].检察风云,2013(09).

责任编辑:陈 琳

D262.6

:A

1008-6323(2017)03-0020-06

1.郑崇明,海南大学政治与公共管理学院副教授;2.原超,山西大学政治与公共管理学院讲师。

2017-04-28

海南省哲学社会科学规划项目(项目编号:HNSK-ZC-15-2)。