高投资背后的税收博弈均衡研究

2017-07-12

本刊特稿

高投资背后的税收博弈均衡研究

李炜光王江涛范程程

我国经济转型期的一个独特现象就是持续的高投资。本文选择税收角度观察,立足于经济人假设视角下政府的角色定位,运用税收价格论将个人资本收入所缴纳的税收价格化进行数理分析,从而在纳税人数、税率和劳动的约束下实现政府所得税额的最大化,同时以我国地方政府为例进行实际的验证分析,得出既定约束条件下政府与企业家在税收领域的博弈中,企业家个人收入和地方政府效益最大化均衡的实现,并进而推动企业家低税负、企业高税负以及持续高投资现象产生和持续的。

高投资;税收价格论;经济人假设;税收博弈

一、问题的提出与文献综述

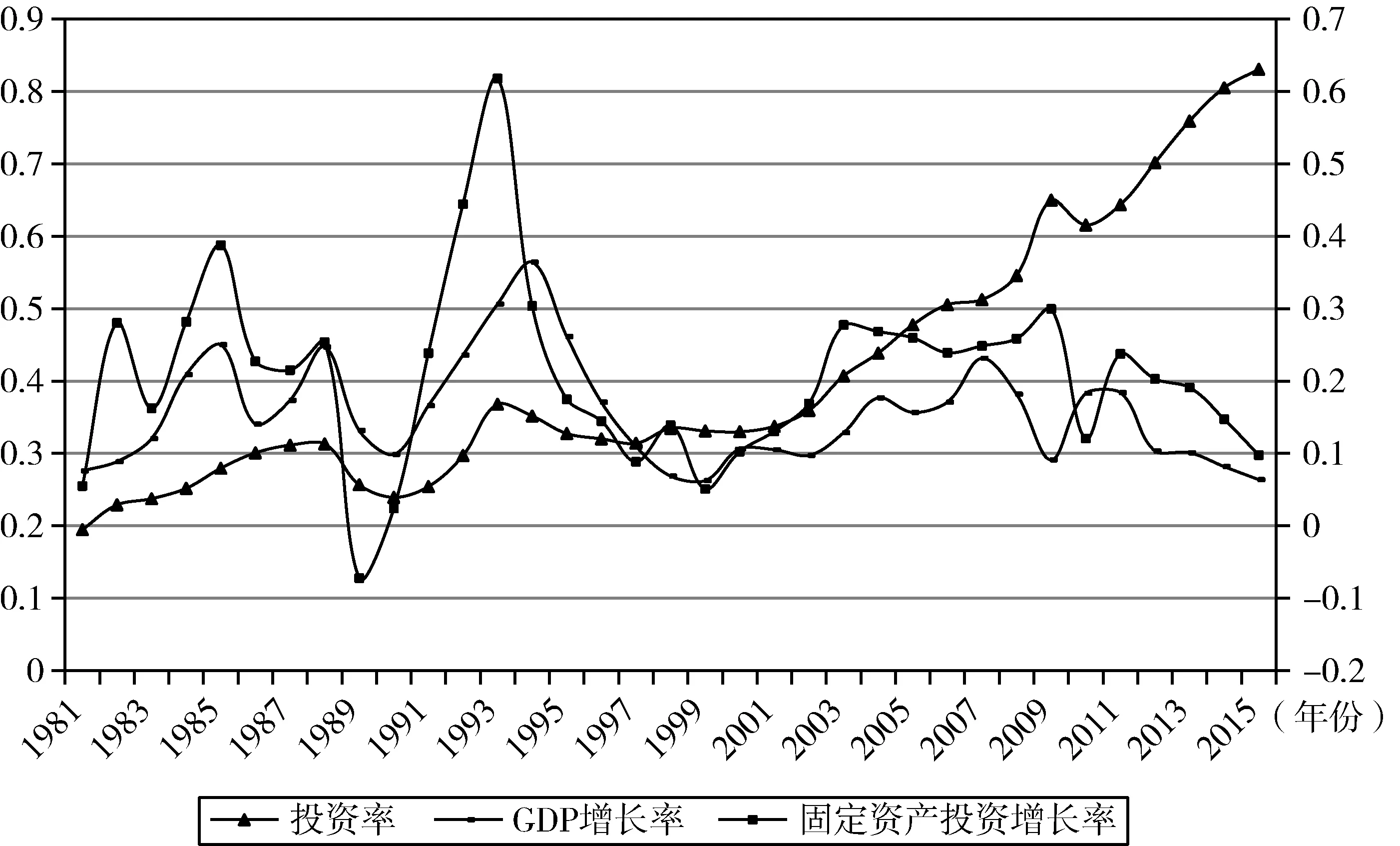

改革开放30多年,我国财富实现了几何增长,社会其他方面也取得了巨大发展,但同样积攒了许多问题,其中一个就是长期持续的高投资。图1,左侧坐标轴反映固定资产投资率,是全社会固定资产投资额与GDP的比值;右侧坐标轴反映GDP增长率和全社会固定资产增长率。可以看到,1981~1992年,我国固定资产投资率基本维持在30%以下,1992年以后大幅上升,到2015年已经高达83.1%,不仅高于新加坡、韩国以及日本等国家高速增长时期的投资率,同样高于欧美等发达国家的长期投资率。粗放式的高投资在促进经济的同时,同样产生了一系列问题,如银行系统坏账、产能过剩、高耗能企业转型困难以及环境污染等。

图1 1981~2015年我国投资率、GDP增长率和固定资产投资增长率 资料来源:根据《2015年中国统计年鉴》和中华人民共和国国家统计局网站数据制作。

关于高投资的不利影响,平新乔(1998)谈道:一方面资本形成率低说明投资过程中存在极大的浪费,另一方面由于预算的软约束,中国的高投资产生了大量的不良资产;张平和汪红驹(经济增长前沿课题组,2003)同样指出,由于中央和地方政府提供的各种激励政策导致低价工业化和高价城市化,资源配置方式严重扭曲,由于资源定价错位,高投资的同时是高耗能、高污染以及土地资源快速消耗。张永军(2004)也指出,如果把政府承担的宏观成本计算在企业投资成本中,企业的投资效率将进一步下降,过高的投资率和投资效率下降将可能加大金融风险,并积累长期风险。

而对于高投资的成因则有诸多解释。从劳动力角度,李阳和殷剑锋(2005)等人认为高投资是中国剩余劳动力由农业向工业、由农村向城市、由国有经济向非国有经济持续转移的必然结果,也是中国经济增长得以持续的关键;以及李威(2014)等通过使用中国1990~2011年的升级面板数据和动态面板GMM方法,考察了人口结构对我国固定资产投资的影响,得出少儿抚养比下降和老年抚养比上升是造成我国固定资产投资率持续上升的人口结构因素。从政府角度,周黎安(2007)等认为,过度投资的原因在于地方政府拥有巨大支配经济资源的权利,从而出于绩效的考虑来进行扩大投资;从综合的角度,吴建军和刘进(2014)认为,中国高投资的成因归根结底在于消费需求不足、收入分配格局的变动以及地方政府间竞争等原因。新古典经济增长理论对短期高投资也有相应的解释,其认为对于远离稳态的经济而言,资本的回报率较高,短期的高投资自然会比较高,但是对于长期高投资的解释则就显得稍有不足。

除了上述谈到的众多成因外,还有一个被学者少有涉及的角度就是在税收方面。Robert E. Hall和Dale W. Jorgenson(1969)的新古典投资理论认为,税收政策对投资支出水平和改变投资支出时间是高度有效的,同时税收政策对投资结构有重大影响。马拴友(2001)在对我国税式支出与投资实证分析基础上得出,对非国有经济实行税收优惠可以促进其投资,而税收对于国有经济投资的影响却不显著。张阳和刘慧(2006)在基于我国各地区横截面数据对外国直接投资(FDI)的影响分析上得出,国家或地区的经济发展水平和开放程度是影响外国直接投资的关键性因素,而税收因素对FDI的作用则不明显。陈平路和陈波涛(2010)在比较分析了世界主要国家促进投资的税收政策后得出,一个企业享受的税收优惠越多,其实际税负率就会越低,而进行投资的资本使用成本也会越低。行伟波(2012)在对我国省级投资数据和税收数据的分析基础上得出,税收总额或有效税率的增加都会降低固定资产的投资等。

可以看到,众多文献都普遍侧重于税收与投资的一般性关系研究,而在高投资成因的解释方面却少有税收的涉及,又或者说,税收以及税收关联方的行为对高投资根本不存在任何影响?

投资可以分为政府投资和民间投资,文章主要侧重于民间投资的探讨。但我国民营企业税负普遍偏重也是一个不争的事实,李炜光(2017)等学者在对民营企业的调研中谈道:我国民营企业的税种负担和费赋负担普遍都偏重。而在一般意义上,企业较低的税负才会更利于民间的投资,特别是以美国里根政府时期的政策最为显著。那么问题就来了,民营企业的高税负又何以推动我国持续的高投资?

而这一特殊矛盾的存在也就牵涉出高投资背后一个更为深层次的问题:政府与企业在税收领域是否存在某种形式的相互博弈,而这种博弈是否又存在某种形式的特殊均衡?

所以,文章正是基于这一点展开探讨的,以民营企业高税负和我国持续的高投资为切入点,同时依托税收价格论和经济人假设,将政府与企业家在税收领域的博弈进行量化分析,从而得到在相关变量约束下的博弈均衡解。并且以此理论分析为基础进一步探讨我国高投资背后的政企税收博弈关系,以及由此延伸出来的一系列其他现实问题。

二、税收博弈的基础:税收价格化

文章的理论研究主要是把政府与企业在税收方面的博弈进行量化分析。但是一般意义上的税收更偏重于分配关系,强调政府对于国民收入的再分配,侧重于一方的行为,而这则很难去研究纳税双方的博弈关系,更别提量化分析。因此,首先需要的就是将税收的分配关系转换为交换关系,而这一切进行的基础就是税收价格化。

税收是一种分配关系还是交换关系?这个问题一直存在争论。17世纪的欧洲学术就已经有“交换说”和“共需说”。“交换说”体现的是政府与纳税人的利益交换关系,纳税人缴税,政府提供公共品;“共需说”则体现的是一种分配关系,强调政府职能的履行,以及对社会公共需要和福利的资源分配。为了将政府与企业家在税收领域的博弈分析量化,就必须将税收完全看作一种交换关系。因此,文章选择了将税收作为交换关系的理论依据:税收价格论。

税收价格论将税收视作人们享受政府提供公共产品而支付的价格。政府提供公共物品由社会成员消费和享受,由此付出的费用由社会成员通过税收来补偿。私人支付费用进行消费,这种等价交换行为反映到公共财政活动中,进而税收就具有了公共物品“价格”的特性。另外,税收价格论除了说明税收价格属性外,还揭示了税收价格遵循“等价交换”的市场本性,该发现也说明了税收缴纳双方是根本的平等关系。将税收的经济本质放映到税法领域,则体现为税收法律关系的平等,包括法律关系和征纳关系平等。

税收是国家为满足社会公共需要,凭借政治权力,按照法律规定程序和标准,参与国民收入的分配,强制取得财政收入的特定分配方式。税收具有无偿性和强制性,不存在于产品交换中,直接表现为无偿性的索取。表面看是纳税人单方面的付出,是其利益的直接损失,也正是如此,现实中的抗税、逃税、偷税、避税等,也看似有了更合理的解释。但“价格”却是市场的活动,是人们自愿的行为,是为了取得等价服务而进行的支付,不存在所谓的损失。

“支付价格”和“支付税收”,这两个对立的范畴被“税收价格”联成一体。将税收当作市场价格,虽然难以理解,但在某种意义上是合理的。税收价格论并不是人们行为的形象描述,而是从市场角度得出的结论。在市场经济中,包括城市绿化、城市道路建设、城市环境卫生的保持、路灯的提供、下水道的铺设、垃圾的清理、社会的治安等公共产品都具有消费性,作为社会的管理者,政府理应承担这种责任。但承担却是相对的,为弥补政府的损失,作为公共物品的消费者也理应支付这种费用。

社会成员对于公共物品的消费如同生活必需品一样不可缺少。社会成员将一部分收入让渡给政府,使之提供公共物品满足自身需求,这与支付价格购买产品一样,形成了一种交换关系。在这个意义上,税收拥有了价格的属性,是价格的支付。因此,税收价格论也就解释了应该纳税的根本原因:人们为了满足自身的需求。尽管纳税行为造成了损失,但却符合人民的根本利益。因此税收价格论实际上肯定了征税的合法性和合理性,同时也阐明了纳税的必然性。

税收价格论为税收价格化提供了合理的依据,同时也为政府与企业家在税收领域的博弈量化分析搭建了桥梁。文章通过经济人假设的视角,将政府与以资本进行获益的个人在税收方面的征缴关系理解为交换关系,政府提供资本配给服务,作为损失的补偿,纳税人将税收作为价格给予政府进行支付。而这一切推理的进行都建立在税收价格化的合理性基础上。

三、税收博弈均衡的数理分析

(一)基本假设

公共选择学派的布坎南曾阐述过这样一个假设:经济人假设。其表示在经济活动中的个人,无论什么样的人本质都一样,都是为了追求自身利益的最大化,以及个人的最大化满足程度,同时假定所有经济活动中的人都具有这种特点。基于这种假设,布坎南认为通过类似的行为分析,也可以对集体选择的结构特征进行基本预测,提出了与凯恩斯学派不同的观点。凯恩斯学派认为,在政治选择领域,人们是博爱和慈善的利他主义者,而在市场选择领域,人们则为自私自利的人。同时布坎南认为,政府作为公共利益的代理人,本应是弥补市场的缺陷,使经济人可以更有效的决策,但现实中政府却很难做到,甚至相反。这样不仅削弱了社会福利,同样降低了政府干预社会的正效应。

文章基于这一点,将政府当作经济人,不再具有公共选择人的博爱和慈善,只有经济人的自私自利,用市场的角度分析政府在政治领域方面的不足和缺失。同时将分析定位在税收方面,以我国的个人所得税为例,深入探析我国目前个人所得税领域的不足和缺失。选取个人所得税是因为其对个人来说最直接、最明显、也最容易理解和分析。政府对个人提供的服务上,文章将其定位于可以对个人所得有直接损益的资本上,同时以依托资本获得收入的群体为分析对象,不仅契合理论,同样也更容易分析和理解。

首先建立几个假设:第一,经济活动中只存在两个市场,劳动力市场和资本市场,在相同时间付出上,理性经济人往往可以在资本市场获得更多收入,同时两个市场间的要素可以自由流动和竞争。第二,经济活动中的主体都视为经济人,特别是政府。在收入分配过程中,出于利己的冲动,政府可以通过对资本规模、方向以及配给人群的控制,来实现对资本的完全控制,这种情况被视作政府实现了对资本的拥有;当政府丧失对资本的控制时,这种情况被视作政府拥有的资本为零;当政府对资本的控制力介于两者间时,将政府对资本的控制量视作实际拥有额。文章假定政府是完全的经济人,出于利益最大化,政府可以实现对资本的完全控制,此时认为政府实现了国家资本归政府所有。个人资本额由政府进行再分配,个人需付出相关税收,这种行为可以被理解为,政府通过资本来获得最大的税收所得额。第三,税率法定,税收具有强制性、无偿性和法治性,是国家法律予以的强制性规定,任何团体和个人不得更改。第四,中央政府与地方政府有竞争,地方政府与地方政府之间有竞争,个人之间同样也有竞争。

(二)分析要素的构建

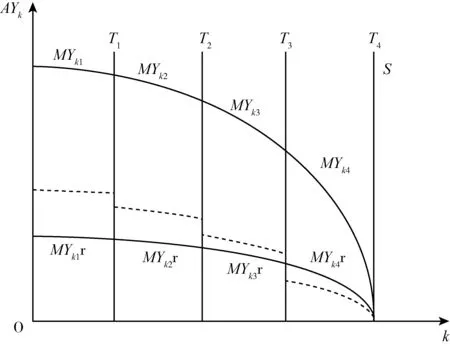

图2 资本分配给一个人的情况

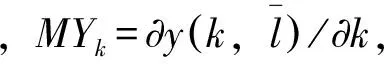

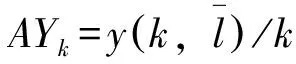

假设政府征收的个人资本所得税(个人通过资本获得的收益被征的税)是总收入的45%,即r=0.45,资本边际收入的纳税曲线MYkr就位于MYk的45%上。MYk和MYkr的间距就是个人的净资本边际收入MYk(1-r)。根据定义,个人资本收入随着其所拥有资本量的变化而变化。曲线MYk和MYkr之间的区域即为个人获得的净资本收入,MYkr以下的区域表示个人资本收入的纳税额。

在资本边际生产力大于零,并且除资本外其他投入不变的情况下,如果个人在一定资本量上的收入不低于在其他方面获得的收入,那么个人将会尽可能地利用掌握的资本进行产出活动,而不退出资本市场。为了得到最大的税收额,政府可能会提高个人资本所得税率,曲线MYkr从而随之上升,直到个人的资本产出收入等于他从事其他经济活动获得的收入。

但是,税率不是政府追求税额最大化可以调整的唯一变量。然而一般情况下,根据税收的特性,税率不会轻易变动。如果政府把资本分给更多人可以获得最大税额的话,就不会把资本分给一个人;同样在资源有限情况下,如果政府可以将资本分给少数特定人,其也不会分给更多的人。

图3中,垂线T1,T2,T3,T4,…是第一、第二、第三、第四个人等资本使用的分界线。当使用现有资本人数增加时,每个人的资本边际收入曲线MYk对应的必然是个人拥有较少资本时的情况,这意味着每个人的资本边际收入曲线必然是靠近纵轴且位置较高的曲线。假定所有人在相同资本上的收入相等,适用同一税率,曲线MYk1,MYk2,MYk3,MYk4,…分别是每个人的资本边际生产曲线,MYk1r,MYk2r,MYk3r,MYk4r,…分别对应每个人的纳税曲线。每个人的净资本收入等于曲线MYk和MYkr之间的区域。为了得到最大税额,政府会寻求所有人资本边际收入缴纳的最大值的总税额,这意味着,最终每个人的净资本收入不会高于他从事其他经济活动的收入。

图3 资本分配给多个人的情况

但随着分配人数增多,每个人的资本量会减少,个人也会因为资本量的过少而降低通过资本获得的收入,政府税收总额也必然会降低,此时就需要降低纳税额MYkr,以防止个人放弃对资本的使用。若每个人的资本量持续减少,那么个人纳税额最终也会变得很低,从而导致资本收入的总税额下降。

因此得到:在政府拥有的资本量与个人对资本的投入成本给定情况下,将政府当作完全的经济人,出于利益最大化考虑,政府就得同时决定分配给个人的资本量和缴税率。

(三)数量化的解

假定有两种同质生产要素k和l,构成个人获取收入的主要生产要素,这里忽略技术、设备等要素的影响,k≥0且l>0。k表示个人资本投入量,这里主要强调能够控制和使用,可以为个人带来收入,而非实际拥有量(主要强调个人使用的资本,不仅是自己拥有的,也可以是别人的,例如,银行借贷、金融自购融资或者政府帮助筹资等);l表示个人为取得资本收入而投入的劳动,不指代具体劳动量(文中具体分析对象为富人,所以l并不表示具体劳动数量)。同时假定在短期内,每个人拥有相同收入函数、支配资本k以及应该缴纳税率r。最后在相关各方的博弈中达到均衡。

因此假定个人的收入函数为:

y=y(k,l)

(1)

根据前文假定,辖区内资本可以实现归政府所有,个人资本由政府再分配,政府通过这种方式提供服务,根据“税收价格论”,个人理应对这种服务付出相应的价格,因此需要向政府缴纳资本收入所得税;又假定每个人获得相同资本,所以每个人可支配资本k,等于一定时期内政府拥有的资本总量K除以支配资本的人数n,即k=K/n。因此政府获得的资本收入缴税总额为R,等于每个人缴纳的个人资本收入税额乘以支配资本的总人数n,即:

R=nry(k,l)

(2)

根据假设,在劳动力和资本市场自由竞争条件下,Wl=(1-r)y(k,l),W为在劳动市场个人劳动l取得的工资W。这种情况下,政府要解决的问题就是,在劳动力和资本市场自由竞争的约束下,怎样通过n、r和l来使政府从个人的资本收入中得到最大的纳税额R。

即:

(3)

因此需要进一步解决的就是最大化的问题,建立拉格朗日函数得:

L=nry(k,l)-λ[Wl-(1-r)y(k,l)]

(4)

然后进一步对n、r、l和λ进行偏微分,可以得到相关的必要条件:

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

从式(7)可以进一步求得:

(10)

其表示个人在资本市场的资本边际收入等于其在劳动市场的工资。最后,解式(5)和式(8)中的税率r,可以得到:

(11)

(四)几何方法说明

图4 一个人支配资本时的税率与资本

曲线TCk=c/k为政府进行资本产出活动的成本除以投入的资本量,假定所有非资本的成本投入都由个人来承担,曲线TCk是除资本以外的总成本除以个人投入的资本量。总成本包括资本运作期间投入的劳动、银行利息、技术、时间等成本,即TCk=c/k=(pll+ptt+…)/k。c表示除资本以外的总成本,pl,pt,…是个人的劳动l,时间t等要素的价格。因为假定个人在进行资本产出收入时的投入不变,即c保持不变,因此曲线TCk是一条凸向原点的线。曲线AYk和TCk之间的垂直距离限定了曲线TRk=(y-c)/k,即单位资本收入所产生的税收额。

若限定曲线TCk的个人资本运作的投入总量是由政府事先规定的,这点其实是比较重要的,因为若只是规定了税率的比率,个人就有可能对所承担的资本承担更少的义务。给定任一税收比率,个人只能获得每一单位资本产出的一部分。如果资本运作的决策完全由个人来做,那么只有当个人增加的投入成本低于相应的边际产出时,才符合个人资本运作的意义,其结果将会导致与均衡不一致的条件。

假定政府与使用资本的个人可以协商,经济理论则意味着,最终协商的个人资本运作投入总量能使TRk最高,也就是每个人单位资本收入的税收额会最大。图4中资本运作的边际成本总是等于零,则TRk的最高值可以用以下的方式推导出来。

政府和个人协商增加个人投入量,曲线TCk会向上移动,随之曲线AYk也会向上移动。前者表示非资本要素的边际成本,以不变的比率增加(即在完全竞争的条件下,边际要素的成本不变);后者表示个人追加(非资本)投入的边际生产力,它以递减的比率增加(即个人投入的边际收入递减)。当曲线TCk与AYk向上移动的边际相等时,或当个人投入的边际收入等于他的边际成本时,便可获得与曲线TCk相对应的最高的曲线TRk。相应的非资本投入成本,限定了曲线TCk,包括与生产性均衡相一致的个人投入水平。为了使财富最大化,按定义,所选择投资的领域或者投资种类的组合以及方式方法,都是可以使资本现值最大化的方式和方法。也就是说,它们能使政府的资本收入缴纳的税收最大化。

因此对于决策者来说,TRk的相应值,是从各条可选择的曲线AYk和TCk推导出的最高值。更准确地说,曲线TRk的最高值把每单位资本的成本界定为了生产要素。

资本边际收入曲线MYk或者图3中MYk1,与曲线AYk和TRk的最高点相交。分配给个人的均衡资本规模T1,就是曲线TRk处的最大值的点。每单位资本的税额最大,就可以得到全部资本收入的纳税额最大值。按照确定的个人均衡资本规模T1,均衡的税率等于在T1时,曲线TRk的值除以曲线AYk的值。也就是说,税率r等于图4中所标明的TRkb/AYka值,即r=TRkb/AYka。

如曲线MYkr所示,由于个人需要缴纳税款,就个人所使用的资本数量而言,资本成本不再是一种约束条件。为使收入最大,个人更愿意利用资本到MYk为零的e点上,而同时如双方商定的,个人所承担的关于资本的投入量不变。另一方面,政府会把个人被分配的资本持有量限定在T1上,并将剩余资本以同样条件给予其他人。政府无法把个人的资本持有规模限定在低于T1的水平上,因为在税率r的条件下,个人从事其他经济活动的收入可能更高,也就不可能再用资本获得收入。

其他方面的分析。首先,每个人的生产力不同,一些人用相同的资本可以创造更多收入,因为他们有不一样的生产要素禀赋。例如,知识、技术、工具或者信息等。在竞争性均衡条件下,生产力较高的个人是边际内的资本使用者,由此确定的曲线TCk包括转给个人的纳税额。政府不可能区别对待不同生产效率的人,即使这种区别不费任何成本,因为使用边际外的个人的地方政府将会把生产力较高的个人,从区别对待的地方争取过来。

其次,资本虽然是同质的,但每个人的资本量也不相同。这里的同质性为资本在经济特性上是同一的,每单位资本的税率是相同的。也就是说,不同个人的曲线TRk的顶点高度是不一样的。但如果这些人的收入函数不同,承担的资本规模也不相同。因此不同个人缴纳税额的比例可能是不同的。即政府在其税收额度最大化的过程中,如果收入函数要求个人投入的密度有所不同,那么政府就会分配给不同个人不同量的资本和按不同的税率进行收税。在均衡状况下,因为是在曲线TRk的最高值上确定个人资本规模的,若资本是同质的,每个人的边际生产力则必然在边际上的每一点都相等。

第三,资本运作的成本也可能由个人和政府共同承担。这种情况下,曲线TCk表示总的成本。如图4,当曲线AYk和TCk给定时,减去政府投入较低的曲线TCk,会得到较高的曲线TRk。较高曲线TRk度量的不仅是资本的成本(税额),而且还有政府非资本投入的成本。因此,政府征收的税率将会较高,曲线MYkr在每一点上将以同样比例向上移动。

四、实际验证与分析:以我国地方政府为例

上文阐述的三个假设并不存于现实,但可以找到近似的条件,以我国地方政府为例,就可以解释许多现实问题。30多年的改革发展,使我国市场经济不断完善,包括劳动力和资本市场。尤其是资本市场,相比劳动力市场,一般情况下,理性经济人总可以用相同的时间(花费在其他市场的时间)得到更多收入。同时我国逐渐从计划经济过渡到市场经济,其核心就是市场逐渐取代政府,成为经济的主导,政府则辅助市场的发展。这种渐进式的改革,使地方政府与中央政府形成了一种特殊的分权关系,并且在分税制后得到了进一步强化,同时地方政府逐渐实现了权力和利益的独立化。在改革进程中,资源产权在民间和政府间进行重新配置,经济调控的需要和既得利益使得政府对资源权利的争夺变得激烈,这种资源竞争不仅发生在民间和政府之间,同样出现在各个地方政府之间,以及中央政府和地方政府之间。鉴于此,可以以我国地方政府为例进行理论的验证与实际分析。

(一)特定资本使用人群下的总税额最大化

根据上文假设,每个人的资本收入函数相同,才有图3。根据假设分析,政府为了税收额的最大化,必然会将有限的资本分配给每个人,直到每个人的最高收入曲线向下移动,否则必然得不到最佳的税收总额。但现实是,作为生产单位的个人,虽然可以用相同的资本进行生产活动,但每个人的收入函数必然不同,因此有了图5。

图5 不同个人相同资本不同收入函数的情况

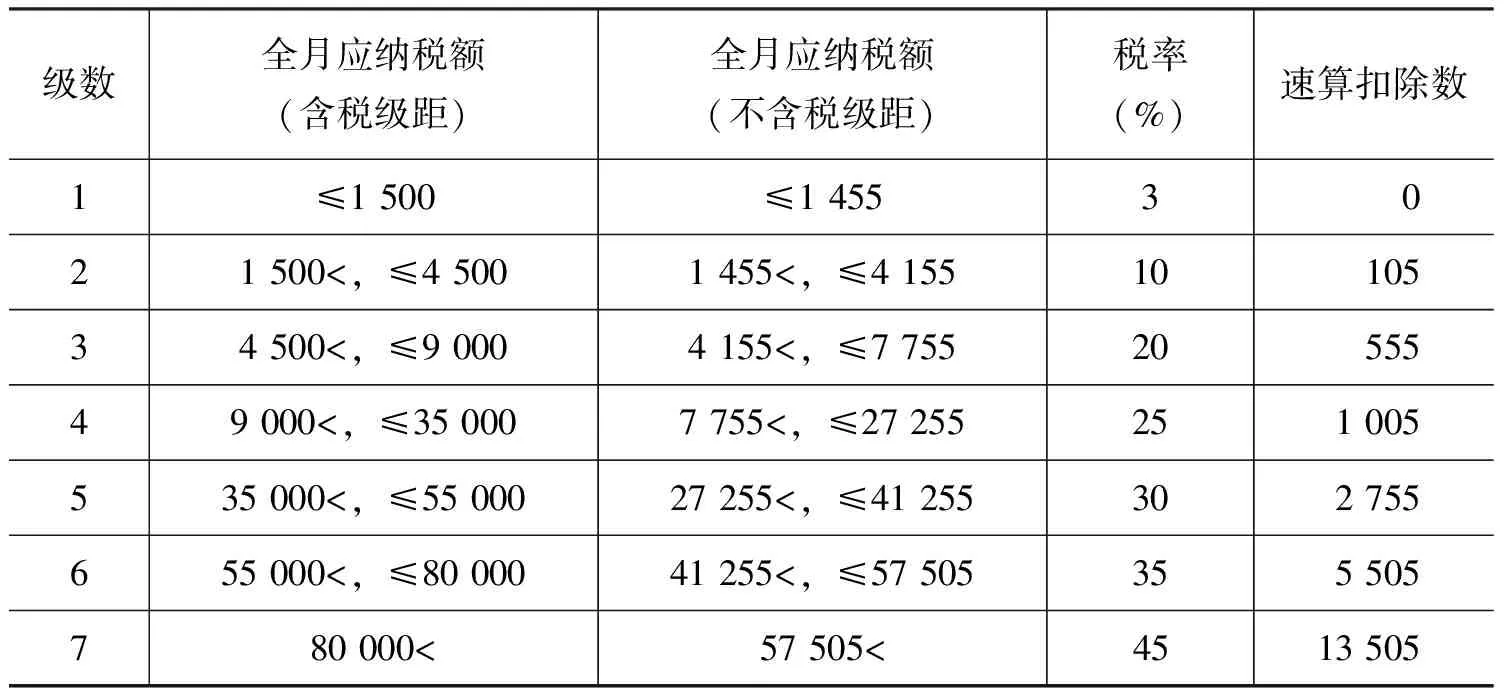

图5描述了在相同资本额下,不同生产函数的个人的资本边际收入函数(为了便于研究,图5中假定不同单位人的资本收入函数可以首尾相连,同时依次MYk1>MYk2>MYk3>MYk4>…),以及在相同税率和不同税率下的纳税额。垂线T1,T2,T3,T4,…分别是第一、第二、第三、第四人使用资本的分界线,同时T1=T2=T3=T4=…由于个人其他要素禀赋的不同,所以相同资本投入下的收入也不相同,从而个人的资本边际收入曲线也不同。同一税率下,个人的资本边际收入纳税额分别为:MYk1r,MYk2r,MYk3r,MYk4r,…。但根据我国实际情况,个人所得实行七级超额累进税率(见表1)。

表1 我国个人所得税税率

资料来源:《关于修改〈中华人民共和国个人所得税法〉的决定》。

从表1看,不同收入人群,适用不同缴税率。因此在图5中,个人的资本边际收入所缴纳的税额是不同的,对应虚线才是每个人实际的纳税额。

通过前文可知,作为理性的经济人,在资本有限情况下,政府若是把资本分给更多人使用可以获得更高的税收总额,其就不会将资本分给一个人;同样,若是将资本分给少数的特定人使用可以获得更高总税额,其也不会分给更多的人。按照这种逻辑,必然会产生这样的结果:一是政府不会将资本分给更多的人使用,因为每个人的资本边际收入不同,若是将资本分配给资本边际收入更高的人,政府便可在有限的资本额度下,以更高税率,从更高的个人资本边际收入中,取得更高的税额;二是政府一定会将有限的资本分给特定人群,因为政府虽然知道每个人的资本生产能力不同,但却不清楚每个人的具体资本生产力。若政府对每个人的实际资本生产力进行辨识,必然会产生一定成本。因此在这种信息不对称的情况下,政府最佳的选择就是将资本分配给更容易辨识的少数的资本生产力高的个人。图5中,政府更倾向于选择资本生产力曲线是MYk1单位的人进行资本的分配。

对于我国地方政府,其会选择将地方管辖内的资金给予少数人使用,而且是已经表现出高资本生产力的人,这些人具体为地方发展较好的企业家。地方政府不仅愿意让这些人使用资本,同时会尽可能地让这些人使用资本,甚至主动牵头,通过管辖区域内的银行或者其他金融机构给这些企业融资,帮助其积极上市,必要时还可以通过地方政府自身的资金去给这些企业融资。但是这种方式在短期内可以产生一定的双赢局面,但长期看,却会阻碍市场的自由发展,使市场丧失活力,同时容易扩大政府对于经济干预的权力,滋生腐败,不利于经济的长远发展。

(二)税率变动下的税收总额最大化

根据式(3),政府若想获得最大税收额,必然是在劳动力市场和资本市场自由竞争的约束下,通过人数n、税率r以及个人劳动l来实现税收额的最大化,上文已经讨论了人数n,这部分将着重分析税率r。税收具有固定性、法治性和强制性,根据税收的特性,若是没有特殊情况,一般不会轻易变动。《中华人民共和国税收征收管理法》第一章第三条明确规定:“税收的开征、停征以及减税、免税、退税、补税,依照法律的规定执行;法律授权国务院规定的,依照国务院制定的行政法规的规定执行。任何机关、单位和个人不得违反法律、行政法规的规定,擅自作出税收开征、停征以及减税、免税、退税、补税和其他同税收法律、行政法规相抵触的决定。”

但实际情况是,各个地方政府都会有属于自己的各项税收优惠政策。例如,对国家税法和税收政策进行更改、调整、变通;具体有,税收停征、免征额优惠、起征点优惠、以税还贷、即征即退、亏损弥补、加速折旧、税额抵扣、延期纳税、优惠税率、减税甚至免税等实际免除或者减轻纳税人和课税对象税收负担的照顾性和鼓励性的规定。为此,国务院特意在2015年发布了《国务院关于清理规范税收等优惠政策的通知》。

按照前文解释,均衡税率应该可以达到一个理论上的均衡,但这种均衡不适用我国的地方政府和资本使用人,需要加上外部性的理论去解释。根据上文阐述,在我国,资本使用人最终为有能力的企业家,而他们的资本产出活动一般具有巨大的正外部性。他们的行为可以带动地方经济发展,为地方经济GDP做贡献,提供就业岗位,带动地方人口收入水平,同时充盈地方财政等。通过外部性理论可知,对于正外部性需要进行补贴,因为它可以激励正外部性活动的继续,当然,这种现象也与地方政府间的竞争等其他原因密不可分。所以,地方政府不仅会将资本给予资本生产力高的人,同时还会给予他们各种补贴(这种补贴在实际中就是各种税收优惠政策)用以激励这种经济活动的继续。

从理论上讲,我国地方政府对于企业家的一系列税收优惠举措都存在其合理性,这是我国深化改革特殊阶段进程中的一种特殊情况,但是其却与法律和公平相悖。因此,中央政府应该认识到这种现象背后的深层次原因,对症下药,这样才能正确引导地方经济的发展方向。

(三)通过个人劳动投入实现税收额的最大化

根据前文分析,政府一般只会将资本限定给少数的特定人使用,现实中,这些人一般为地方企业家。政府不会去辨识每个人的能力,只会关注已经有高资本生产力的人,这些人往往是地方政府管辖区域内成功的企业家。可以说,他们现有的成就等于他们的资本生产力,成就越大也就说明个人的资本生产力越高。但是,政府实际上无法限定个人投入的劳动l,也就是说,政府是无法直接作用于劳动l,然而政府却可以采取其他的一些潜在举措。下文就具体以我国地方政府的免税举措为例进行分析。

一方面,是政府采取潜在的免除个人资本所得税(个人所得税)的方法,除了上文提到的有利方面外,同样也是法律的禁地。但个人出于利益最大化原则很可能采取这种办法,而地方政府同样出于利益最大化的考虑也乐于接受个人去做。但问题是,这种方式不被法律认可,政府则恰好可以通过这种方式掌握主导权。因为政府有着执法者的身份,他们可以选择对这种行为的作为和不作为,而最根本的出发点就是利益最大化。在政府因资本使用人逃税可以获得更多收益时,那就会选择不作为;但当资本使用人选择退出资本市场时,其就会以法律的名义有作为,对于理性的资本使用人,他们最佳的选择就是始终都留在资本市场而不选择退出。具体到我国则是企业家一旦进入市场,在众多因素作用下,对于他们的最后而且也是唯一的最佳选择就是选择继续投资而不进行退出,破产除外。从2016年李炜光教授带领的《个人所得税以家庭为单位实施征收问题研究》课题组在A市的调研中可知,众多企业家都坦言,他们现在的情况就是不敢进行市场的退出,因为有政府的影响。这样,政府实际就限定了资本使用人有选择的退出市场,间接使得个人在资本市场上的劳动l>0。

现实中,政府无法对资本使用人的劳动投入直接干预,但却可以间接去控制个人的劳动投入。根据前文分析,忽略外部因素对个人资本收入的影响,政府还可以影响个人收入的一个变量就是税率。因此,如果政府给予个人名义上或者潜在的个人资本所得税免税的话,忽略其他因素,个人会在这种情况实现最大的劳动投入,所以政府也间接性地实现了对个人劳动投入的控制。

综上所述,相比地方政府去主动免征企业家的个人所得税,其更倾向于默认企业家去自己做到免税。前者地方政府的最大成本就是会面临上级政府和法律的不允许,后者地方政府不仅不用承担任何责任,而且实际上还可以得到许多其他的利益,图6描述了免税的理论分析。

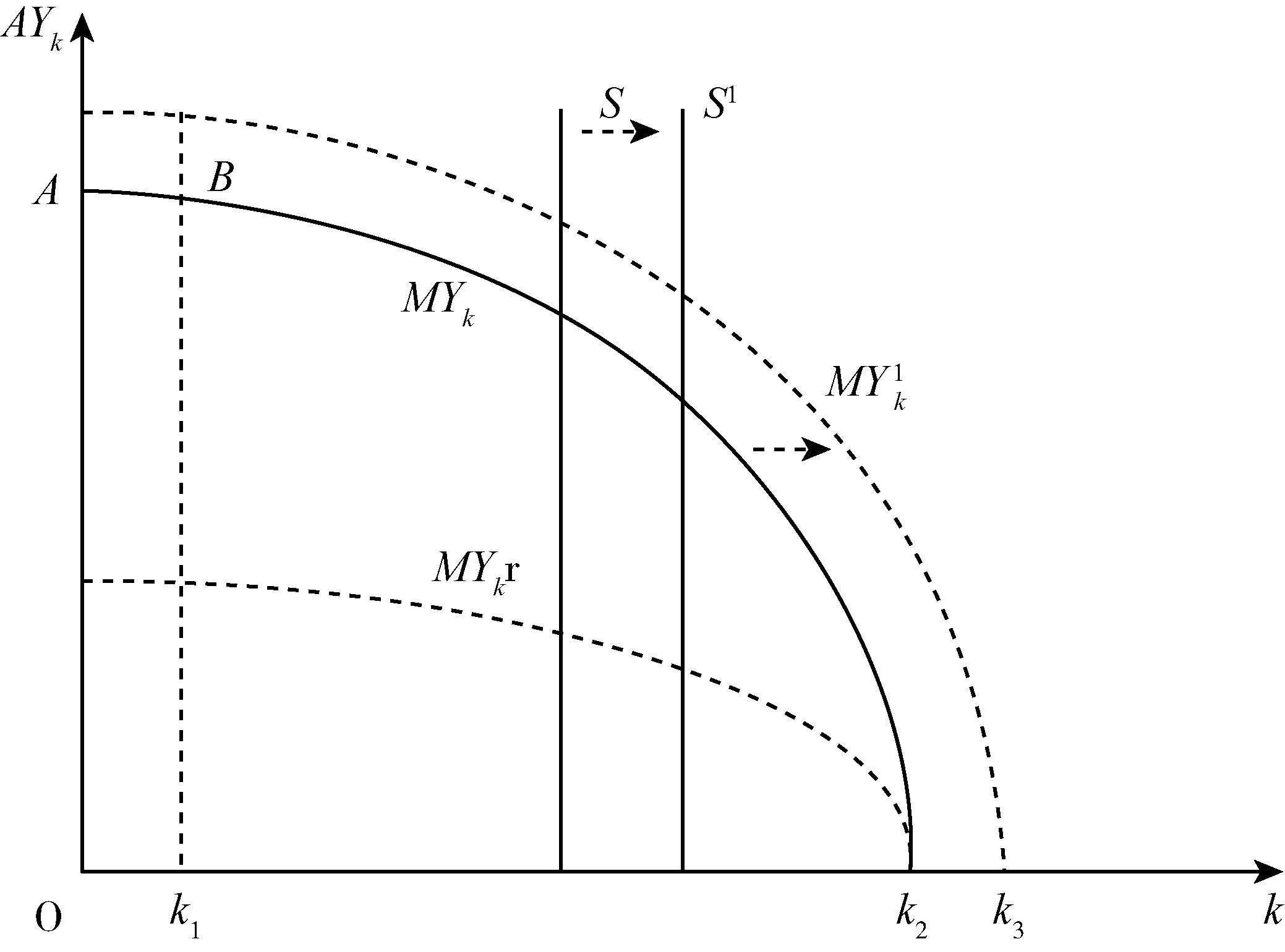

图6 没有个人资本边际收入纳税的情况

图6显示的是在没有个人资本边际收入的情况。当个人可以因为一些技术操作可以做到免除个人的资本边际收入税额时,图6中的纳税曲线MYkr变为虚线,在免税的刺激下,个人将会寻求更多的收入,因此便会寻求更多的资本,资本供给线由原来的S转移到S1,同时在免税额的驱动下,个人将会投入更多的劳力以及其他要素禀赋,因此实际的个人资本边际收入曲线将会由MYk移动到MYk1。所以也就形成了个人免税后的资本边际收入,以及需要缴纳的税额。

(四)实际验证

关于地方政府默认企业家免缴个人所得税的论断,从2016年李炜光教授的《个人所得税以家庭为单位实施征收问题研究》课题组在A市的调研可验证。来自不同行业的多位企业家表示,由于是公司的一把手,也就相当于是自己给自己开工资,他们的工资完全可以做成3 500元以下。而至于其他方面的收入,他们则可以完全利用职位之便,将收入以其他的形式收入囊中。同时地方政府也不会过多询问,反而收入越多,实际越不用缴纳个人所得税。

另外他们表示,对于企业家的上述情况,政府并不是不知道,而是即使知道了也不会去管。因为企业家们一方面会尽可能地配合政府缴纳与企业相关的各项税费,同时听从地方税务部门的指令少缴或者多缴以完成上级部门的任务;另一方面,他们会积极主动去对地方建设做贡献或者做相关的慈善。而这一切都源于他们的巨额个人所得基本都是少缴税或者几乎从未缴税。

文章接下来对A市2016年个人所得税额进行简单估算,计算所选量都按照最低标准,群体主要为超级富豪和普通富豪,所选主要数据都来自2016年胡润富豪排行榜。

普通富豪人群。据2016年胡润富豪排行榜可知,该市0.06亿元以上的群体为99 600人,减去超级富豪82人,剩余99 518人。根据富豪榜可知,财富少的富豪一般更趋于年轻化,百万千万富翁则更以40岁左右居多,因此假设该群体以年龄45岁为代表,财富都按0.06亿元来计算,适用七级超额累进税率。所以该群体需要进行的财富月平均累积额为:0.06÷(45-25)÷12≈0.00025(亿元),适用税率25%。所以2016年该群体应缴个人所得税最低总额为:(0.000215×25%-0.00001005)×12×99 518≈52.1872(亿元)。因此富豪群体2016年应缴个人所得税约为:17.2594+52.1872≈69.4466(亿元)。

2016年该市总人口为899万人,个人所得税额115.52亿元,也就是说,近1%的人应纳税额超过了总体的60%。另外,由于个人单位收入在纵向和横向基本都以最低标准进行计算,所以该群体实际应纳税额可能是现在的1.5倍、2倍、2.5倍……可能是104亿元、138亿元、173亿元……可以看到,富人群体的个税总收入几乎可以充盈A市的整个个人所得税总额。个人所得税缺失的原因有许多,但是富豪群体个税缴纳的缺失必然是其中的一方面原因。

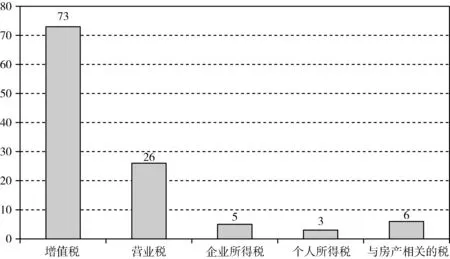

为了进一步验证理论,文章根据李炜光(2017)等学者的调研,制作了图7。图7中,对A市调研的28位企业家只有1人认为个人所得税缴纳多,可以认为几乎不存在这样的问题。因为实际情况是,他们少缴纳甚至不缴纳个人所得税,但他们普遍反映最多的却是有关企业的三大税种。所以,在A市确实存在政府与企业家在税收领域博弈的均衡:政府给予企业家个人所得税免缴之便,而企业家给予政府企业缴税的配合,双方实现了一种特殊均衡关系的维系。

图7 A市企业家认为缴纳税收最多的税种

另外,通过李炜光等学者的调查可知(见图8和图9),在对贵州、浙江、湖北和辽宁四省的企业家了解中,认为个人所得税缴纳税额多的只有3个人,排名倒数第一,同样可以忽略不计;而在企业家所认为的最不合理的税种了解中,认为个人所得税不合理的只有6个人,它同关税和消费税一样,都被企业家忽略不计。这样的调查结果进一步验证了,企业家在个人所得税上合法或者非法被减免或者免征的事实,对于他们来说,几乎不用缴税的税种,自然不会认为税负重,更不会认为不合理。而高税负却被定位到了与企业相关的各项税种中。

图8 在企业承担的税负种类中,缴纳数额最多的税种分布

图9 企业家所认为的最不合理的税种的分布

再者,在李炜光教授等学者在对贵阳分析的问题中提到,税法在地方政府手中成了一个可被操作的详细指南。同时为了完成征税任务,基层税务机关往往会对企业进行不遵守程序的征税,例如,预缴增值税等。这种现象的形成,除了与地方政府拥有的权利分不开,另外就是前文提到的,地方政府通过默认企业家免税,间接实现了对企业的控制。因此,通过对实际的调研和相关数据的分析可知,我国高投资背后确实存在政府与企业家在税收领域的相互博弈。

五、结论以及政策建议

(一)结论

通过上文分析,在我国就会形成这样一个特殊的现象:企业的税负比较重但企业家的税负却普遍很轻甚至为零。

同时也就有了这样一个循环:地方政府为了利益最大化,对区域管辖内的企业家采取一系列合法或者非法的税收优惠举措,甚至潜在默许管辖内的企业家逃避个人所得税。但为了获得大于等于的政府损失额,地方政府会按照上级或者本级的需求,对于企业征收满足或者超过自身需求的税收额。

这种税收博弈最终会达到这样的均衡:地方政府不仅从企业获得了损失的企业家的个人所得税收入,而且还得到了满足上级和本级政府的税收收入,同时企业家也得到了最大化的个人收入,但这种博弈均衡的条件就是企业家必须投入最大的劳动进行资本产出活动。

因此,许多地方也就有了企业家不得不进行的高投资(当然,高投资的产生原因众多,前文已经提到不同学者的分析角度。在此,本文也仅是针对一个角度进行分析),同时也不得不承担过高的企业税负(前文提到,作为企业家获得所有个人收入的条件,就是企业得承担许多不合理的税费)。这其实并不矛盾,这也是一种博弈的均衡,政府和企业家各有所得,并且各自都可以得到自身认为的最大的收益。

简言之,从双方在个人所得税方面的博弈看,企业家得到了地方政府默认的高收入,所以有了进一步的高投资;企业家得到了地方政府默认的高收入,所以必须承担地方政府对企业提出的高税负;也因为有了政府默认的高收入以及必须承担的地方政府对企业提出的高税负,所以企业家愿意并且必须进行进一步的高投资。

(二)政策建议

本文通过以林达尔的税收价格理论和经济人假设下的政府为出发点,分析了个人所得税方面的政府和个人,得出了理论上的分析结论。同时以我国地方政府为例,从税收的角度,阐释了我国高投资背后的企业家的低税负和企业的高税负等特殊现象的深层次原因。结合前文分析,下面将给出一些有针对性的政策建议。

1.建立针对富人群体的适度宽松优惠政策。地方政府对于地区管辖内企业家的免税和富人逃税的默认,都有其深刻的现实合理性。对于富人而言,应该保护其合法财产,尊重其劳动成果,建立宽松而合理的富人税收优惠政策,同时形成法律性成文的具体规定。发挥富人在经济发展中的创造财富的作用,对于目前我国的经济转型有着巨大的推动作用。富人之所以为富人,不只在于其实际的财富多于常人,更在于其拥有着常人所不能及的财富创造力。因此,可以在不失合理与公平的前提下,给予创造财富的富人更多宽松的税收优惠政策,这样也可以尽量避免地方政府的违章操作。

2.合理配给地方资本在高能群体中的运用。对于地方资本而言,如果地方政府过于对其进行控制,就会使得资本最终集中于少数有能力的人群手中。因此,在地方银行等金融机构的资本以及社会中的闲暇资本等方面,应该制定合理的规章制度,弱化地方政府对其的控制力,强化地方资本在市场中的自由流动机制。这样才可以激励更多有能力的人进入资本市场,激发市场的活力,活跃阶层间的流动,让更多的人可以通过资本创造更多财富,从而深层次地推动地方经济的长远发展。

3.强化税法对地方征税行为的规范和监督。在给予地方政府更多税收优惠权力的同时,同时应该加强税法的执行与监督。地方政府对于地方企业家的税收免征有其存在的现实合理性,但是权利的过分滥用必然会滋生腐败和引发社会动荡,同时遏制地方经济的长远发展。地方政府对资本和企业的过分干预,同样不利于地方市场、企业以及其他方面的发展。因此,需要严格税法的执行,同时强化对于税收执法部门的监督和监管,特别是对于地方的税务部门。

综上所述,通过经济人假设的视角,研究高投资背后的税收博弈均衡可知,企业家只有进行持续的高投资,才能满足个人收入最大化,以及为了个人收入最大化而付出的代价,即配合地方政府的需要进行企业的合理或者不合理的缴税或缴费。但是伴随我国经济的下滑以及部分地方政府过度的税费收取,这种非正常的博弈均衡也正在逐渐被打破。由于这种均衡背后最根本的因素依旧存在,因此目前的均衡也只是会被新的均衡形式所取代,但新均衡出现的状态以及具体时间等,还需要随着时间的推移去做进一步的探讨。

1. Robert E. Hall and Dale W. Jorgenson. Tax Policy and Investment Behavior: Replyand Further Results[J].The Amerrican Economic Review,1969(3).

2.平新乔.“预算软约束”的新理论及其计量验证[J].经济研究,1998(10).

3.马拴友.税收优惠与投资的实证分析——兼论促进我国投资的税收政策选择[J].税务研究,2001(10).

4.经济增长前沿课题组.经济增长、结构调整的累积效应与资本形成——当前经济增长态势分析[J].经济研究,2003(8).

5.张永军.从增量资本产出率的变化分析投资效率[J].中国经贸导刊,2004(11).

6.李杨、殷剑锋.劳动力转移过程中的高储蓄、高投资和中国经济增长[J].经济研究,2005(2).

7.高培勇.中国税收持续高速增长之谜[J].经济研究,2006(12).

8.张阳、刘慧.税收因素对外国直接投资的影响分析[J].税务研究,2006(4).

9.陈浪南、杨子晖.中国政府支出和融资对私人投资挤出效应的经验研究[J].世界经济,2007(1).

10.周黎安.中国地方官员的晋升锦标赛棋式研究[J].经济研究,2007(7).

11.郑幼锋.论低消费和高投资状况下我国财产税改革[J].中央财经大学学报,2007(3).

12.林毅夫、苏剑.论我国经济增长方式的转换[J].管理世界,2007(11).

13.张宇麟、吕旺弟.我国省际间税收竞争的实证分析[J].税务研究,2009(6).

14.陈平路、陈波涛.税收政策对企业投资的影响[J].涉外税务,2010(1).

15.行伟波.税收激励、资本价格与投资行为——基于中国省级面板数据的实证分析[J].世界经济文汇,2012(4).

16.李威.高投资背后的人口结构因素——基于省际动态面板数据模型的研究[J].人口与经济,2014(1).

17.童长凤.高投资与中国经济增长:资本生产率的考察[J].兰州大学学报,2012(3).

18.吴建军、刘进.中国的高投资率:成因、影响及可持续性[J].财政研究,2014(1).

19.吕冰洋、毛捷.高投资、低消费的财政基础[J].经济研究,2014(5).

20. 李炜光、张林、臧建文.民营企业生存、发展与税负调查报告[J].学术界,2017(2).

A Study on the Tax Equilibrium of High Investment

Li Weiguang Wang Jiangtao Fan Chengcheng

A unique phenomenon in China’s economic transition period is the continuous high investment. This paper chooses the tax angle observation, based on the economic role of the government under the assumption of the role of the government, the use of tax price on the personal capital income tax paid by the mathematical analysis, so that taxpayers, tax rates and labor constraints to achieve government income tax The author concludes with the local government as an example. The author draws the conclusion that the government and the entrepreneur are in the field of taxation under the condition of established constraints, the realization of the maximization and balance of the individual income and the local government benefit and thus promote the entrepreneur low tax burden, corporate high tax burden and sustained high investment phenomenon and sustained.

High Investment,Tax Price Theory,Rational-economic Man Hypothesis,Tax Game

天津财经大学经济学院