道教的图像与形式:对中国美术史研究方法的思考

2017-07-12于奇赫

于奇赫

(上海大学美术学院,上海,200444)

道教的图像与形式:对中国美术史研究方法的思考

于奇赫

(上海大学美术学院,上海,200444)

本文以带有道教纹饰与特征的一组元龙泉窑青釉露胎印花八仙纹八角梅瓶和克利夫兰艺术博物馆藏辽代人形吹笙瓷执壶为观察中心,同过类型学与图像学的比较,探究道教因素对于二者的影响与表现形式。有些道教的图像的产生仅仅是作为一种装饰,而某些世俗的乐器在道教的发展中被赋予了宗教的含义与形式。中国美术史的研究必须加以细致的观察,综合考虑各个影响因子的大小,避免陷入图像学和类型学的思维惯性,才能得出一个科学的答案。

道教;瓷器;图像;形式;方法论;中国美术史

【DOI】10.13867/j.cnki.1674-5442.2017.01.10

一、道教图像作为一种装饰:对元龙泉窑青釉露胎印花八仙纹八角梅瓶的观察

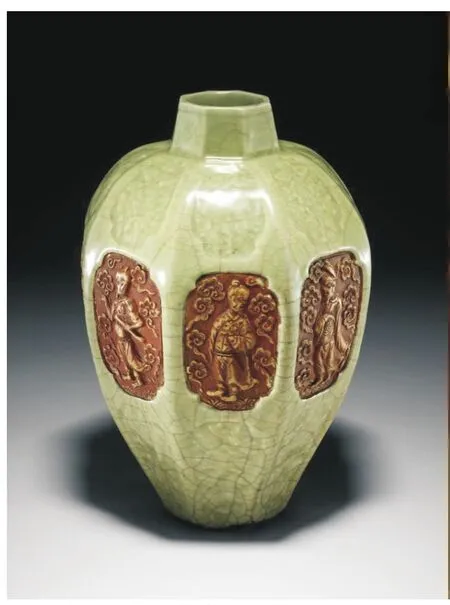

在北京故宫博物院藏有一件元龙泉窑青釉露胎印花八仙纹八角梅瓶(图1),收录于由国家文物局主编的《中国文物精华大辞典·陶瓷卷》一书中。关于这件瓷瓶,书中这样描述的:“通体呈八棱型。剑与腹部下部施青釉,腹中部色胎无釉。肩部八开光内饰八卦纹样,腹部长方形开光内饰八仙过海人物,下部为八组折枝花卉。八卦与八仙都是与道教有关的装饰题材[1]。”在日本东京国立博物馆也藏有一件与此相似的器物[2]。在苏富比伦敦1951年7月10日的拍卖会图录上,也出现了一件英国Montague L.meyer家族旧藏编号为33的元龙泉窑青釉露胎印花八仙纹八角梅瓶,并且有加金工艺装饰的痕迹[3]。此瓶日后被佳士得数次拍卖,有多次成交的记录。我们观察这三件器物的口沿处理、褐釉的位置与八仙造型、折枝纹饰和圈足均一致,只是这3件梅瓶肩部的八卦纹与腹部的八仙纹饰组合并不固定,说明匠人在制作该器物时并不注重八卦与八仙的搭配,其制作有一定的随机性。

元龙泉窑青釉露胎印花八仙纹八角梅瓶上所出现的八棱暗合八卦与八仙,被众多学者认为是是典型的道教题材。周丽丽在《瓷器八仙图研究》一文中通过研究总结道:“根据传世品和考古发掘资料分析, 瓷器上的八仙图案最早见于元代浙江龙泉窑。……器型以罐、瓶等较大型器为多,亦有小型碗等。前者多采用露胎印花工艺[4]。”叶倩在《元代瓷器八仙纹饰考释》一文中也引用了周丽丽的观点,并且说道:“元代至明初道教的盛行和市民文化的繁荣使得“八仙”成为广受欢迎的创作题材。[5]”

元代所烧制的瓷器多为大型器,以八片瓷胎贴塑成型的梅瓶的烧造工艺比拉坯制作要复杂许多,所以这3件元龙泉窑青釉露胎印花八仙纹八角梅瓶从器型、釉色、纹饰和露胎工艺上堪称元代龙泉窑的珍品。所以我们通过类型学和图像学的分析,似乎就可以得出一个结论或者是一个模板:元代龙泉窑运用露胎工艺制作的八棱的、带有折枝花卉的八卦与八仙纹饰的梅瓶,与元代的道教的发展有某种关联。尤其是在金元之际,因道教中全真道一支龙门派丘处机与蒙元统治者成吉思汗交好,获得统治者的扶持与推崇,全真教道观林立,设醮传道。其后尹志平和李志常继续推行全真教,又使得教团在北方的势力范围进一步扩大与稳定,到了志正六年忽必烈对全真道五祖七真进行了追封。[6]元代后期正一教兴起,其教主张留孙与吴全节也与皇室保持了很好的关系[7],所以八仙传说与图像随着统治者的大力支持得以推广。并且我们还能够做出进一步的推测,全真教与正一教都在宫中设立了道观,这3件制作精美、工艺高超并带有浓厚宗教意味的瓷瓶有可能是当时道教在宫中道观使用的一件器物,用于祭祀或者是供奉。

图1 故宫博物院藏瓷

图2 东京国立博物馆藏瓷

图3 英国Montague L.meyer家族旧藏

但是在其他的博物馆中,笔者发现了另一些与元龙泉窑青釉露胎印花八仙纹八角梅瓶相似的器物,但是相比之下器形要显得瘦小一些,没有八卦纹的装饰,但是制作工艺与主题十分一致,应该是属于元代龙泉窑系统年代稍晚的产品。大英博物馆藏有两件元龙泉窑青釉露胎印花八仙纹八角梅瓶,一件为大维德爵士旧藏;费城美术馆、弗利尔美术馆、印第安纳波利斯美术馆和美国旧金山亚洲艺术博物馆各藏有一件元龙泉窑青釉露胎印花八仙纹八角梅瓶。(见图4-图9)[8]所以将对故宫藏元龙泉窑青釉露胎印花八仙纹八角梅瓶的经验迁移到对这些器物的研究中来,我们就会习惯性的认为这些梅瓶与元代的道教有某种关联。

但是我们如果仔细观察这些器物,我们的这种基于类型学和图像学知识的迁徙似乎就有了一些问题。八棱形梅瓶在图像展示中的一个特点就是无法从一张图像中看到整个梅瓶的全貌。所以我们看到这一组八仙纹梅瓶,会认为其瓶身上的图案一定是八位仙人。但是我们选取印第安纳波利斯美术馆所藏的元龙泉窑青釉露胎印花八仙纹八角梅瓶,将每一面的图像并置在同一个平面时,却发现并不是有八个仙人。图10中序号1到8是8个侧面连续的露胎图案,我们看到这件八角梅瓶中实际出现了五个仙人的图像,分别是铁拐李(1;5)、汉钟离(2;6)、蓝采和(3;7)、曹国舅(4)和何仙姑(8),并不是八个仙人的图像。但是这些图像也并不是随意安放的,铁拐李、汉钟离与蓝采和的图像在八边形中都处于一一对相应的方位,应该是为了追求对称性的有意安排。

图4 印第安纳波利斯美术馆藏瓷

图5 大英博物馆藏瓷

图6 费城美术馆藏瓷

而我们再以大英博物馆收藏的两件元龙泉窑青釉露胎印花八仙纹八角梅瓶为例,我们从图5中看到这件器物从右向左分别能看到何仙姑、铁拐李和汉钟离三个形象,图11显示的该瓶的另一个侧面是韩湘子、张果老和曹国舅三个形象,但是图12另一个侧面又看到了汉钟离、张果老和韩湘子的形象。这就说明了张果老和韩湘子的形象重复出现了一次,该器物实际上只表现了6位仙人。图4与图13是大英博物馆大维德爵士旧藏的另一件八角梅瓶的两个侧面,我们看到了确是铁拐李与两组花卉、汉钟离与两组花卉的图案,间隔分布。该器物仅仅出现了4位仙人。

但是并不是说元龙泉窑青釉露胎印花八仙纹八角梅瓶出现时还没有八位仙人,弗利尔美术馆藏的这件器物中出现了徐神翁、张果老和韩湘子的形象,这样综合来看所有的八角梅瓶内已经出现了八位不同仙人的形象。并且元代八仙传说的八位仙人的组合并不固定,像马致远的《吕洞宾三醉岳阳楼》中所说的八仙是汉钟离、铁拐李、蓝采和、张果老、徐神翁、韩湘子、曹国舅和吕洞宾[9],其中并无现今所知的何仙姑,而多了一个徐神翁。唐昱的《元杂剧宗教人物形象研究》一书[10]与叶倩的《元代瓷器八仙纹饰考释》一文[11]中已经将元代杂剧中出现的八仙组合进行了详细的分析与比较,综合来说一共出现了10位仙人:即汉钟离、铁拐李、蓝采和、张果老、徐神翁、韩湘子、曹国舅、吕洞宾、何仙姑和张四郎。直到明代吴元泰《东游记》始定为:铁拐李、汉钟离、张果老、蓝采和、何仙姑、吕洞宾、韩湘子和曹国舅。[12]从道教信仰的角度来说,神仙题材是神圣的,固定的神仙组合便于民间的识别与崇拜,不应该任意地搭配与更改。与其说八仙纹八角梅瓶是道教兴盛的表现,反倒不如表述为受到元代杂剧的影响更为直接。

所以国外博物馆藏的这6件龙泉窑青釉露胎印花八仙纹八角梅瓶中的八仙题材与元代远洋外销贸易的发展有关。13世纪晚期随着帝国的扩展,中外商品交往更加发达,龙泉窑青瓷因其质量与独特的美学而进入了空前发展的时期,成为元代贸易瓷的主要品种之一。目前在世界沉船遗址发掘的过程中也经常会发现龙泉窑青瓷的身影,根据元代汪大渊《岛夷志略》一书的记载,当时中国瓷器输出的国家和地区已达五十几个,分属今天的日本、菲律宾、印度、越南、马来西亚、印度尼西亚、泰国、孟加拉和伊朗等国。[13]旺盛的市场需求,必然会带来商业产品的推陈出新,而八仙题材则作为一种带有吉祥寓意装饰的纹饰被传播到了海外各国。所以在元代商业贸易的发展下,具有宗教含义的纹饰已经转变为一种单纯的装饰纹样,我们看到这件器形与纹饰的发展愈来愈受到商业化的影响,其宗教因素已经微乎其微了。

二、道教形式中的礼仪:对克利夫兰艺术博物馆藏辽代人形吹笙瓷执壶的观察

在克利夫兰艺术博物馆中,藏有一件约翰·L·塞弗伦斯基金会捐赠的、高21.20厘米的人形吹笙瓷执壶,博物馆将该壶的年代鉴定为辽代。[14]该壶造型精美,设计精巧。人物头部的冠状饰物内是注水孔,花瓣状发髻后有蜻蜓状垂尾饰物。人物双手捧笙于胸前,笙做为壶的流。在笙的底部与仙人的口部之间用吹管相连,十分自然。人物的背后有一个纤细的壶把。壶体做成人体形状,用深入浅出的“半刀泥”方式刻划的方式勾勒出衣袖与裙带的形状与褶皱,并且用深褐色在人物头发和裙带处进行描绘,并且在开襟处饰以植物纹。壶的底部用一花卉造型的瓷土代表鞋子,十分雅致。人物面部双目半闭、樱嘴微抿,给人以妙相庄严的感觉。

图7 弗利尔美术馆藏瓷

图8 大维德爵士旧藏

图9 旧金山亚洲艺术博物馆藏瓷

图10 印第安纳波利斯美术馆藏元龙泉窑青釉露胎印花八仙纹八角梅瓶图案

人形壶在我国早在新石器时代就已经出现了,在甘青地区的彩陶中就能见到带有人头的陶壶与贴塑裸人陶壶,后来到了唐代又出现了胡人抱囊的瓷壶。辽宋代青白瓷中不乏器形优美的执壶流传于世,耀州窑有类似执壶传世,但是壶的腹部要细很多,所以我国经过考古科学发掘的这一类人物形象造型的执壶十分少见,仅发现了两例。在1994年1月11日,安庆市宿松县东郊发现了一座古墓葬。根据墓志记载,墓地为北宋第四代皇帝仁宗天圣三年(1025年)的墓葬。该墓共出土瓷器20多件,其中一件瓷执壶造型与克利夫兰艺术博物馆藏辽人形吹笙瓷执壶一致,被定为国家一级文物,现收藏于宿松县博物馆[15];另一例是1971年怀宁县宋代墓葬出土的北宋景德镇窑影青瓷人形执笏执壶,这一把执壶比宿松县出土的仙人吹笙瓷执壶高一些,但是整体的结构与姿势一致,现藏怀宁县文管所。[16]所以我们可以推断这一类型的执壶应该是源自于北宋时期的景德镇,是景德镇青白瓷系的产品。在北京故宫博物院中还藏有一件宋耀州窑青釉人形执壶[17](图16),高29厘米,与怀宁县文管所收藏的执笏执壶造型一致,但是要纤细很多,在耀州窑黄堡窑址考古发掘中也出土耀州窑青釉人形壶残件[18]。

相比宿松县博物馆收藏的北宋仙人吹笙执壶,克利夫兰艺术博物馆藏辽仙人吹笙瓷执壶制作技艺更为成熟,造型更为匀称,神态更为自然。宿松县博物馆收藏的北宋仙人吹笙执壶整体稍显臃肿,面部表情稍显呆滞,其施褐釉的部位并不是十分精准,身上的开片较多。克利夫兰艺术博物馆藏辽仙人吹笙瓷执壶的壶口处理与宿松县博物馆所收藏的执壶较为一致,都有一个长形的尾饰,而对于仙人鞋子的处理又于怀宁县文管所收藏的执壶较为一致,均为花瓣形,所以克利夫兰艺术博物馆藏辽仙人吹笙瓷执壶显然是吸收了景德镇人形执壶的优点,很可能是林东上京窑、南山窑或者白音高洛窑的产品,但是也可能是同时代景德镇后期的产品,这还需要进一步讨论。

辽代的人们之所以会花费大量的时间去制造一个如此复杂的吹笙题材的人形执壶,一定有其内在的意义。古代的吹笙形象可归类为两种题材中,第一种吹笙形象是出现在礼仪场合的乐队中。笙是竹制簧管类乐器之一, 由斗、苗和萸三部分组成。早在《诗经·小雅·鹿鸣》中就有“我有嘉宾,鼓瑟吹笙。[19]”的记载了。笙也分大小,《尔雅》中说“大笙谓之巢,小者谓之和。[20]”既可以独奏也可以伴奏,是古代礼仪乐队中非常重要的一件乐器。唐代诗人李白也有“仙人十五爱吹笙,学得昆丘彩凤鸣[21]”的诗句来描写这一充满神仙色彩的乐器。我们在唐代北平王王处直的墓中(图17)与敦煌159窟中(图18)都能看到在乐队中吹笙的伎乐形象。古代不仅是女子吹笙,在张家口宣化下八里辽张世卿墓中我们还能看到吹笙的男子形象(图19),可见这一乐器使用的广泛性。

图11 大英博物馆藏瓷

图12 大英博物馆藏瓷

图13 大维德爵士旧藏

图14 辽代仙人吹笙瓷壶

图15 北宋仙人吹笙执壶

图16 北宋耀州窑人形执壶

虽然笙在古代既可以独奏,又可以合奏,但是随着后来管弦乐器的完备,一般不作为独奏乐器,所以将之转化为瓷器也没有什么意义,也没有像十二生肖一样成套的吹奏乐器的瓷人。《世作》中说“女娲作笙簧”,宋均随后描述为“长四寸、十二簧,像凤之身”[22],古代最常出现的吹笙形象就是王子乔吹笙引凤。王子乔又称王乔,《列仙传》云:“王子乔者,周灵王太子晋也。好吹笙作凤凰鸣,游伊洛间,道土浮丘公接以上嵩高山上[23]”。古代神仙志怪与风俗鬼神的典籍中所记载关于王子乔的故事有很多版本,常常描述为一个羽人的形象,或与赤松子为伴,或服侍于西王母和东王父,还有炼制丹药、精通“服气导引”之法、预知自死和墓地显灵的传说。[24]在南朝到唐朝时期,王子乔吹笙引凤的形象大量出现。1957年12月,在邓州市学庄村出土了一座南朝彩色画像砖墓,其中就有一块王子乔吹笙引凤故事的画像砖(图21)[25]。而唐代的很多铜镜中能看到很多这一类题材的铜镜,虽然铜镜有方形、圆形与花瓣形,但是都能看到一个在一边吹箫另一半一凤凰舞蹈的形象(图20)[26]。传说王子乔擅长吹笙,能吸引凤鸟。《说文》说“笙,十三簧象凤之身也。笙,正月之音,物生故谓之笙。[27]”所以笙在古代被视为是能够吸引凤凰的乐器,与王子乔其他的诸如化鸟、乘鹤与服用仙草的故事结合,具有了明显的道教色彩。

美国克利夫兰艺术博物馆所藏的这件辽仙人吹笙瓷执壶显然不是王子乔的形象,而是一个优雅的女仙人,但这似乎并不是一件实用器物,其礼仪的象征性要远远大于其实用性。首先,我们看到如果从正面来观察这件瓷器,我们并不能看到笙的整体形象,只能看到双手捧着一个管状物体,并且脸部有部分被挡住;而瓷器的侧面却完整地展现了仙人吹笙的完整形象,并且笙的吹管与发髻后面的长形尾饰都是多余之物,说明器物的制作者只是想像人们展示瓷器的侧面,一个具有道教意味的造型。其次,我们可以看到这件瓷器的腹部很大,但是颈部由于人头的比例制作的很细,在倾倒液体时并不是很顺畅;并且在向内倾注液体时,由于注水口过于窄小并且呈收缩状,所以也很难向内倾注液体,并且液体的流速很慢,完成一次注水过程需要很长时间。说明制作者的意图是想让液体尽可能多地保留在壶腹中,也说明了容器内的液体应该是比较珍贵的。最后,在我国目前发现的所有唐、宋、辽和金代的墓葬和传世的瓷器中,这一造型的器物屈指可数,所以并不是生活中常用的器物造型。

仙人吹笙这一题材在北宋的流行无疑与与宋代崇尚道教有关。道教从东汉兴起,到了宋代其以内丹理论为核心的教理、教义和教规形成了一套较为完整的道教理论。宋朝的统治集团对道教产生了浓厚的兴趣,道教也因此逐渐向统治集团靠拢,使得道教取得了官方的支持壮大自身并且抵制佛教。道家一直以追求得道成仙为终极目标,所以仙人吹笙与仙人乘鹤吹笙的题材广泛出现在宋代的耀州窑、越窑、湖田窑、繁昌窑的多种器物上。笙是道教用于连接凡间与仙界的一件法器,仙人吹笙预示着得道升天的开始。所以美国克利夫兰艺术博物馆所藏的这件辽仙人吹笙瓷执壶的原形,应该是宋代道教仪式中的一件仪式用品。[28]

三、基于两件带有道教因素器物对中国美术史研究方法的反思

二维的图像和三位的形式是美术史研究的两个基本点,也是美术史讨论的核心问题。通过对一组元龙泉窑青釉露胎印花八仙纹八角梅瓶和克利夫兰艺术博物馆藏辽代人形吹笙瓷执壶的观察与分析,我们发现道教的图像与形式在其中的表现十分复杂。我们不能笼统地说八仙纹饰的影响与传播仅仅是道教兴盛的结果,吹笙人形壶仅仅是瓷器审美与技术上的器形创新。所以并不是带有明显八仙纹饰与暗合八卦特征的器物一定是与道教有着直接的联系,看似平常的人形吹笙执壶却透露出道教的某些礼仪与思想。元龙泉窑青釉露胎印花八仙纹八角梅瓶属于一种“被赋予的意义”,其道教纹饰单纯地做为一种流行的装饰元素,没有任何宗教含义;人形吹笙瓷执壶却带有“预先设置的意义”,即它的造型的设计被植入了道教的某些仪礼。世俗社会中的宗教美术因其包含了很多人为因素,而使研究变得十分复杂,所以我们要警惕基于简单图像学的判断与固定形式风格的套用,而是要全面地、细致地面对每一个对象进行观察、比较,尽可能地引用证据而形成一个综合的判断与评价体系。就像巫鸿先生说的那样:

图17 王处直墓吹笙散乐

图18 敦煌159窟吹笙伎岳

图19 宣化下八里辽墓吹笙男子

图20 王子乔吹笙引凤纹镜

图21 王子乔与浮丘公画像砖

一件艺术品的历史形态并不自动地显现于该艺术品的现存状态,而是需要通过十年如的历史研究来加以重构。这种重构必须基于对现存事物的仔细观察,但也必须检索大量历史文献和考古材料,并参照现代理论进行分析和解释。[29]

但是中国的美术史之所以能够区别于历史学的研究,就是在于其时间上的延续性与空间上的复杂性。器物制造与绘画的风格并不像王朝更替那样迅速,文化言表往往滞后于政治变革。[30]所以我们看到元龙泉窑青釉露胎印花八仙纹八角梅瓶可以通过类型学分为两个阶段,可以看成风格的延续;克利夫兰艺术博物馆藏辽代人形吹笙瓷执壶显然吸收了宋代的图式进行了再造,二者都体现出了时间的延续性。元龙泉窑青釉露胎印花八仙纹八角梅瓶由本土销售到了海外,说明这一图式是受到当时购买者的欢迎的,而具体的运输路线现在已经不得而知;辽代人形吹笙瓷执壶的图式是宋代发明的,如何传到辽朝,也只能考推测够没有直接的证据。这种空间上的复杂性造成了图像传播的不可控制,所以只能综合时间、语境与物质性的考量进行重构。

芝加哥大学的巫鸿一直在探索美术史的重构,用一些西方的古典与理论重新组织与诠释材料。重构就是要重新构建起研究对象实体、制做过程与所处空间的历史原境,并且要参照当时社会、政治和宗教的具体情况。重构是美术史学科发展的必然要求,是美术史学科观念和方法的一个延伸与扩展。本文所做的两个个案研究正是在重构的语境中找到器物真实的含义,与对道教艺术图像与形式的表现形式进行的思考。道教的图像并不是一个稳定的东西,图像迁移背后往往是观念和文化的转换。任何一个图像或是器形差异的产生,都是受到了某些因素的影响。并且每一件器物都是人造物,在中国古代手工业制造的背景下具有唯一性。所以在研究中我们要具体考量某一因素对于器物制造与使用的影响,从而做出科学的推理。这也是美术史研究的趣味所在。

从宏观的中国美术叙事来看,这两件器物产生的背景都可以归结为道教的兴盛与商品贸易的发展,还可以说是瓷器装饰工艺的进步与区域文化的互动。所以我们要区分这几个因素是如何影响器物的制造与使用的,哪一个因素对器物的功能意义的形成起了主导的作用。目前美术史研究者越来越多地借用社会学的研究方法与观点,通过原境的分析与重构来让“逝者的物品开口说话”。瓷器的制作并不像绘画与书法那样是以一己之力就能完成的。我们从目前存世的一些描绘瓷器制作与销售的外销画中可以看出,瓷器的制作过程需要选土、拉坯、印坯、修整、刻花和施釉,最后才能入窑烧制或是是二次入窑。在整个过程中,每一个工人都与最后瓷器的烧制成功都有者直接的关系,我们不能断定每一位窑工都是道教的信仰者。在瓷器的销售过程中,涉及到水陆的运输与路路运送到商店,还要找到买家。在整个过程中,是谁决定了瓷器的造型与绘画,与有没有私人定制的现象仍然是一个问题,这在没有足够宋元时期文献支持的情况下变成了一个十分复杂的问题。由于这两个个案中的瓷器大多不是经过科学的考古活动发掘出来的出土品,所以我们不能结合墓葬中瓷器的位置和墓主人的身份对瓷器的功能及意义进行有效的解读,只能把它们代入中国的美术史、思想史和科技史等历史中检验,在这些历史的重叠部分中诠释它们的意义。

而这种美术史、思想史和科技史并不是单纯文字构成的历史,而是以物质为主,文字为辅所构成的视觉文化的历史。美术史是以视觉观察为基础的论述,文字记载的历史中有很多主观、夸张与回避的成分,特别是早期的文献版本与流传地域至今仍难以把握。比如对马王堆出土的帛画,有的学者用《山海经》去分析,有的学者用《楚辞》去分析,但是这两部书的思想体系却截然不同。虽然以汉族作家为主体传世文献广受诟病,不同的历史阶段对同一个事物会有不同的解释,但是我们仍然能从其中发现一些能够反映当时社会学思想的文字,去进一步完善我们的推论。文本的辅助作用是为研究提供更多角度的支持与论证。

在宏观的中国美术史下仍有许多充满个性的个案值得研究,而美术考古的思维为中国美术史的研究提供了一种关照与分析问题的视角与方法,并且从中产生了一种问题意识。不同的方法、视野与角度,就会产生不同的美术史叙述与写作的框架与方式,产生不同的价值。研究对象只要置身于古代社会的语境,就必然会受到所有社会因素的影响,所以衡量每一个影响因子的大小与影响力的强弱才是重构美术史的基础。美术史的重构没有一个统一的模式,其方法论仍需要不断地探索与检验,就像德国美术史家布克哈特说没有任何一种研究方法是普遍有效的。[31]所以对中国美术史的研究方法还在不断地整合当中,但是我们要避免陷入图像学与类型学设下的思维陷阱之中。

[1]国家文物局编.中国文物精华大辞典·陶瓷卷》[M].上海:辞书出版社,香港:商务印书馆(香港)有限公司,1995:356.

[2]Illustrated Catalogue of Tokyo National Museum. Chinese Ceramics,vol.II, Tokyo, 1990:23.

[3]Anthony du Boulay, Christine's Pictorial History of Chinese Ceramics, Phaidon Christie's,1984:98.

[4]周丽丽.上海博物馆集刊:瓷器八仙图研究(第五期)[M].上海:上海古籍出版社,1990:150.

[5][11]叶倩.元代瓷器八仙纹饰考释[J].中国国家博物馆馆刊,2015(10):46-60.

[6][7]德忠,萧坤华.道教史[M].上海:上海译文出版社,1987:230-236;242-244.

[8]此6件元龙泉窑青釉露胎印花八仙纹八角梅瓶图片及下文所出现的侧面图片源自各博物馆官方网站,仅用于学术研究.

[9]马致远.马致远全集校注[M].北京:语文出版社,2002:114.

[10]唐昱.元杂剧宗教人物形象研究[M].武汉:武汉出版社,2011:52-84

[12]吴元泰等著.四游记·东游记[M].北京:华夏出版社,1995.

[13]汪大渊.岛夷志略校释[M].北京:中华书局出版社,1981.

[14]美国克利夫兰艺术博物馆.Ewer in the form of a Sheng Player条[EB/OL][2016-7-2].http://www.clevelandart.org/art/1953.248? collection_search_query=sheng&op=search&form_build_id=form-IJTYUnpYDzyxD22xbaS8nTtV1twH3NFEvKABq6fODTw&form_id=clevelandart _collection_search_form.

[15]张振华.文物研究:宋瓷精品—仙人吹笙壶(第十三辑)[M].安徽:黄山书社,2001.

[16]文物精华编委会.中国文物精华(1990) [M].北京:文物出版社,1990:图130.

[17]李辉柄.两宋瓷器(上)[M].上海:上海科学技术出版社,2007:97.

[18]杜文.解读唐宋时期的陶瓷人形壶[J].收藏,2011(01):42.

[19]严明.《诗经》精读[M].上海:上海古籍出版社,2012:149.

[20]周祖谟.尔雅校笺[M].南京:江苏教育出版社,1984:73.

[ 21]李白.李太白集—凤笙篇[M].沈阳:辽宁教育出版社,1997:33.

[ 22]宋衷注.四库家藏—世本[M].济南:山东画报出版社,2004:54.

[

23]刘向.列仙传校讹补校[M].北京:中华书局,1985:23.

[24]柏英杰.王子乔传说考辨[M].南通大学学报(社会科学版),2013(03):80-85.

[25]河南省文化局文物工作队.邓县彩色画象砖墓[M].北京:文物出版社,1958:1.

[26]冯庚武编.陕西历史博物馆[M].西安:陕西旅游出版社,2002:140.

[27]许慎.说文解字[M].南京:江苏古籍出版社,2001:90.

[28]于奇赫.仙人十五爱吹笙学得昆丘彩凤鸣—美国克利夫兰艺术博物馆藏辽仙人吹笙瓷执壶[J].收藏家,2016(10):27-30.

[29]巫鸿.美术史十议论[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2008:42.

[30]李静杰.汉唐美术史研究离不开考古学的深入[N].中国美术报,2016-3-28(A18).

[31]范景中.美术史的形状[M].杭州:中国美术学院出版社,2003:170.

The Image and Form of Taoism: Reflections on the Research Methods of Chinese Art History

YU Qi-he

(Shanghai University, Shanghai 200444, China)

This paper takes the octagonal Mei vase of celadon glaze with the eight immortals pattern printed on exposed Tai in Longquan kilns of Yuan dynasty, and ceramic handled ewer with human shape blowing Sheng of Liao dynasty in Cleveland Art Museum as the observation focuses, both of which take the Taoist patterns and features. Through the comparison of typology and iconology, the paper explores the influence of Taoist factors on the two focuses and their expression forms. Some Taoist patterns were only produced to be a decoration, while some worldly instruments were given religious connotation and form during the development of Taoism. The study of Chinese art history should be observed carefully, take various impact factors into overall consideration, avoid being caught in the conventional thinking of iconology and typology, and thus will obtain a scientific result.

Taoism; porcelain; image; form; methodology; Chinese art history

J120.9

A

CN22-1285(2017)062-073-12

2016年国家社科基金“水陆画与‘三教合一’思想研究”(16BZJ009)阶段性成果。

于奇赫(1993-),男,上海大学2015级硕士研究生,主要研究方向为美术考古、民间美术与博物馆理论。

(责任编辑:姜 通)