创作|民间曲调如此“新生”

2017-07-10陈思昂

陈思昂

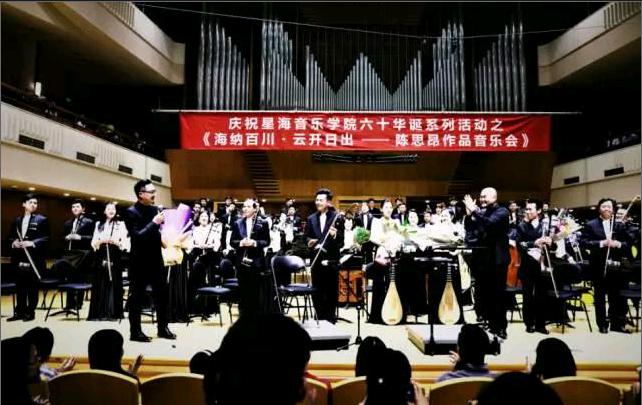

4月29日,我的首场个人作品音乐会在北京音乐厅成功举办。音乐会共呈现了6首作品,皆是我近年来的创作。其中的两首琵琶协奏曲《坐看云起》、《云开日出》引起了许多观众的关注。

《坐看云起》:观念的突破

《坐看云起》是我于2013年底创作的一部单乐章的琵琶协奏曲,获得了第十八届全国作曲比赛优秀奖、第三届华乐论坛暨“新绎杯”青年作曲家民族管弦乐作品评奖银奖。

唐代诗人王维的五律诗《终南别业》中的“行到水穷处,坐看云起时”的禅机妙义,为我带来了一个非常适合的灵感题材:

一路走来,竟看到流水的尽头,无路可走便索性坐了下来,看见千变万化的云雾缓缓涌起,山里的水是因雨而有,云又可变成雨,到时山涧又会有水了,何必绝望?在生命过程中的每个阶段都可能发生各种状况,不论在家庭、事业、爱情、学问等各方面,我们披星戴月勇往直前,后来竟发现是一条没法走的绝路,山穷水尽失落沉沦难免出现。此时不妨换一个角度和心态,否极泰来,困境之中处处有转机,水穷到云起的过程正如一个人修行的过程,得之不喜、失之不忧、宠辱不惊、心态豁达,方能笑看人生。

这部作品是我的第一部民族管弦乐队作品。在此之前我从未尝试过创作民乐队作品,曾认为民乐不好写,无从下手。在学校时也没有针对民乐写作的相关课程,民乐队的直观印象更多来自于老一辈的作曲家、师长、师兄等所创作的作品,对于民乐的语汇、表达方式比较陌生。所以民乐一直是我写作领域的空白,不敢涉及。

后来我在创作的一些西方乐器编制题材的室内乐作品时,尝试使用民间音乐素材,结合西方现代作曲技法,取得了很好的效果,正是这些素材,使我的作品增色不少。

前几年我开始接触民乐队写作,为一些经典歌曲配器,逐渐对民乐产生了兴趣,并开始编配民乐队作品。在这个过程中,我结识了一些民乐演奏家。通过和演奏家们不断地沟通、学习,我开始去了解民乐和民族乐器,学到了书本上学不到的知识,积累了一些经验,摸索出一些民乐队作品的写作手法,并开始喜欢上民乐作品。

水到渠成,2013年底我产生创作一部民乐队作品的想法,于是开始创作琵琶和乐队作品《坐看云起》。创作过程中,我的好友孟霄(中央民族乐团青年琵琶演奏家),为我讲解了一些实用有效的弹奏技术,给予了我极大的支持。作品完成后,孟霄经过长时间的练习演奏,帮我修改了不理想、不合理的地方,使作品逐步完善。

对于我来说,通过陌生领域的创作实践与不断学习,让不熟悉的东西逐渐熟悉,亦是观念上的一种突破。

《云开日出》:汲取与升华

《云开日出》是广东民族乐团委约我创作的第一首作品,于2015年底首演。该作品也是广东省重点研究基地重大项目《岭南音乐风格的创作与研究》的相关成果。

《云开日出》在作品文学层面继承了《坐看云起》的乐观精神,以《五灯会元·文准禅师》中的“大道纵横,触事现成。云开日出,水绿山青”作为作品主旨,表现一种坚持不懈和永不放弃的积极乐观精神:谁无暴风劲雨时,守得云开见月明。

这部作品的创作可以追溯到2013年底。在星海音樂学院组织的海南采风学习旅途中,黎族村落的一个原生态歌手哼唱了一首摇篮曲,很有特色,可惜我当时并没有录音。回到广州,摇篮曲的曲调我忘得一干二净,但依稀记得曲调中那种温暖的爱意。

时间来到2015年,我在创作《云开日出》时,作品中段慢板需要一段温暖浪漫的旋律,我的脑中不由自主地浮现出黎族村落原生态歌手哼唱摇篮曲的场景。虽不记得曲调,但摇篮曲的温暖爱意,为我提供了灵感,这就是《云开日出》慢板主题的由来。后来终于找到黎族摇篮曲的音像资料,竟没有一个音符与我的作品相同,但是那种温暖感如此相似,这大概就是从民间汲取营养转化为自我创作的一种升华吧。

《坐看云起》、《云开日出》作为“云系列”的两首重要作品,在写作开始就明确了写作目标,作品要动人。我高度重视旋律在音乐表现中的作用,并在旋律上突出民族特色,尤其是独具个性的民族音乐语言。在作品的技术上我努力体现新意,想办法融入个人特点。我希望作品在面对学院专家时,能展现出专业的技术和理念;而面向社会时,又要在不失专业性的基础上找到一个能和听众切合的触点,把专业性和可听性结合在一起,以适应人民群众的审美需要。虽然听众听到的是创作的成分,但仍然能从中感受到耳熟能详的民间特色。民间曲调经过个人意象化创作后重新获得了新生,拉近了新音乐与听众之间的距离,同时也加强了新音乐的表现力和感染力。

作为新生代的音乐创作者,也应该体现时代精神,顺应时代文化气息,在《坐看云起》到《云开日出》的创作过程中,我力求坚守这样的原则。