不同的道,相同的“道”

2017-07-07杨直

杨直

体育明星、电竞明星、娱乐明星,在粉丝经济的作用机制上似乎是相同的,然而成长的过程也好、创造的契机也好又似乎是完全不同的。也许这种直觉上的混乱代表了这样的事实:对于电竞、体育、娱乐来说,表面的不同与本质上的相同互不打扰的并存,在两个平行的层面共同起着作用。

行业不同 策略不同

尽管不同领域的明星都信奉着台上十分钟、台下十年功的规律,但真的落到实际时,学数学还得多做题、学哲学的还得做一个疯子,学经济的还得做一个神棍。

对于一位职业运动员来讲,在取得好成绩之前,理论上他是没有机会成为明星的。从他成为一名运动员开始,训练比赛便是他的主要任务。即便观众的审美发生转变也与他无关,将体能与技巧推至极限,赢得冠军是他出名的唯一方法。成绩越顶尖,出名的机会越大,成为的明星也越顶级。

在一位运动员成为明星之后,他便走上了一条与娱乐明星类似的道路。他需要塑造自己个人的形象,这一点对于一位冠军而言总是十分简单。其次,他需要选择在合适的渠道曝光并根据市场上用户的偏好对自己进行再塑造。最后,不同的市场也会使得这些明星的星途不同。比如国内的世界冠军往往是民族英雄,而乔丹则是篮球之神。这种称谓上的不同表现出深层次粉丝倾注的感情类型的不同。不同类型的感情代表了不同的消费驱动力,哪怕宏观上我们都可以称之为非理性。

随着互联网的发展,一个有趣的观点是社交平台的高度发达给予了体育选手其他的成名渠道,然而仔细端倪之下,这只是一种对未来的透支行为。在传统的体育明星成名道路上,选手唯一能够使用的与用户交流的手段只有赛场上的表现。而社交平台却提供了选手展示自己其他方面的机会,但一旦回到了赛场上,成绩仍然是唯一的因素。即便在赛前通过各种方式获得了关注,赛场上的糟糕表现也难以留住这些人气。因此,对于一位优秀的选手而言,成绩始终是成为明星道路上动力最足的推进器。

所以,对于体育明星而言,成名之路从未改变,哪怕多了岔路。

对于娱乐行业而言,明星、网红、主播,似乎互联网带来的流量分发模式的改变在一瞬间扩充了明星的“种类”,也给予了那些想成名的人更大的希望。然而仔细端倪下,我们发现,其实娱乐行业的改变也没有我们想象的那么本质。首先,一个想成名的人要么是有天赋,要么是经过了专业的训练。从目前成熟的模式看,有天赋的人会在这个方面进行不断地强化训练,比如唱歌、演戏、颜值高……而专业的训练则倾向于将众多的技能强行加持在一个的人身上。前者往往代表以网红、主播为代表的草根明星,而后者则代表了传统的娱乐明星。

娱乐行业的成名之路与传统体育不同的一点是,传统体育训练的目标是稳定的、不变的- - -获得冠军。娱乐行业则不同,一个被训练出来的新人,要以一个半成品的姿态被丢入市场,并且根据用户的偏好不断调整。“高冷的”传统体育等着被市场迎合,而“卑微的”娱乐行业则永远在不断地迎合市场。

值得一提的是,上文提到的传统体育中“透支式”的造星模式,当前娱乐行业使用的更加彻底,但也许比喻成银行可能更好。一个典型的例子是养成系明星AKB48的出现。在这个模式中,也许我们可以简单地理解为伴随着AKB48的成长,粉丝实际上是在向一个银行中不断地添加股本。作为股东的粉丝看着银行一点点发展壮大,并带给他们更大的精神回报从而投入更多。然而,这种模式只是利用了感情降低了培养的门槛,本质上仍然属于岔路。

介质与需求的同时扩张带来了一种新的娱乐形态:其他行业的娱乐化。一个典型例子是著名的A股网红分析师李大霄,凭借着在社交平台上语不惊人死不休的预测,大霄老师成功地吸引到了众多股民的关注,并借着自己与生俱来的讲段子的能力成功从专业人士转型为网红。

但回顾大霄老师的经历,前面提到的模式仍然在起着作用。因此,娱乐造星这条路也从来没有变过,如果真要说改变,那就是这条路变宽了,正在主动或被动地娱乐着所有可娱乐的事物。

对于同时具备娱乐属性和体育属性的电竞行业来说,直觉上看似乎造星应该更容易。因为职业选手天生就具备两条造星之路。但尚没出现成熟的明星似乎是对直觉的否定,而发展时日尚短似乎也不能给出满意的答案。那么对于电竞行业来说,造星之路又是怎样的呢?

由于电竞行业具备两种属性,因此理论上电竞造星应该有体育之路和娱乐之路。然而推动电子竞技被认可的主要因素仍然是其体育属性。这意味着选手的造星还是依赖其成绩,娱乐属性只是获得成绩之后的加持。这条路与传统体育类似,唯一的区别在于娱乐属性的开发可以更早地进行。雪中送炭的永远是成绩,娱乐因素能做的仅仅是锦上添花。

另一方面,利用“电子竞技”的噱头成名的人不在少数,比如冯提莫、陈一发等。这一类网红明星的崛起,电子竞技只是他们抢占市场的工具。这些人有一点是类似的,就是具备成为明星的基本特质:会唱歌、会跳舞、有颜值、会聊天……但与传统娱乐明星相比,这些人又属于被淘汰的人,因为这些素质的水平并不高。但这些人另辟蹊径的选择了从电子竞技市场切入,这是一个对娱乐素质需求较低,但对女性特别是高质量女性需求较高的市场。这是一种类似于田忌赛马的策略:在玩游戏里这些人是长得最好看的,歌唱得最好的,反过来这些人又是娱乐圈里游戲玩得比较好的。

但不管怎样,在这些人在1.7亿的电竞市场完成原始的人气积累后,便顺理成章地向更大的游戏市场侵略,然后是AGC市场,这是一个典型的利用用户的相似性从细分市场向更广大市场拓展的策略。最后,这些人成功走入了公众的视野。只是从目前的情况看,这些人的去符号化过程并不顺利。即便包括陈一发等主播的单曲可以在网易云音乐上冲榜,但一旦这些人在真正的大众市场上遭遇传统娱乐明星时,在游戏真正地成为全年龄段都认可的休闲娱乐方式之前,唱歌跳舞等这些基本素质还是决定结果的主要因素,而这恰恰是这些人最初选择另辟蹊径的原因。

最后,成功的人各不相同,但失败的人却极其类似。不管是传统体育还是娱乐行业,抑或是电子竞技行业,没有成功成为明星的人大多是特点不够突出,比如符号化过程失败、没有好成绩或者单纯地因为个人素质才能不足。更重要的一点是,即便存在着直播、存在着各种秀,通过将失败的明星重新回炉在推向市场的办法已经失败了。这里面固有观念先入为主的原因,但可能更多地因为个人素质才能。

策略不同 但方法论相同

尽管策略上存在着很大的不同,但这些不同的策略却共享着同一套方法论:汇聚流量、变现,即注意力的获取以及变现。

既然是为了获取注意力,那么必然要开发专门的手段。运动员的成绩作为素材,在媒体等机制的运作下,将观赛者的注意力聚集。再通过后续对运动员的培养,留住这些注意力。持有注意力的一方通过转售注意力获利。典型的例子是一个成功的体育明星会参加一些节目。节目的制作方付给这些体育明星报酬,体育明星的加盟则带来了自身吸引的注意力。然后节目制作方再将注意力转售给节目的赞助方以及二次传播者,以获取收益。就这样,粉丝倾注的注意力先是跟随着体育明星迁移,最终分散在内容之中。

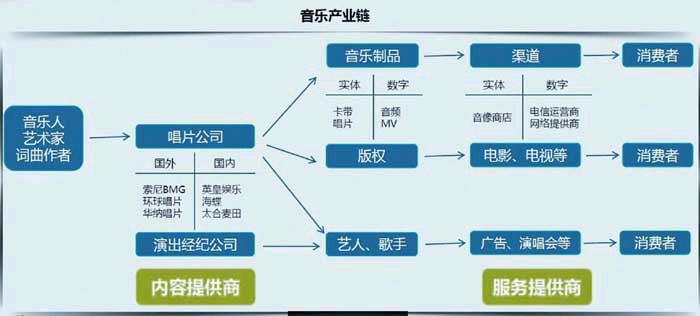

对于娱乐行业也是同样。明星作为注意力资本家,往往是内容畅销的保证。以电影为例,当红小鲜肉的加盟不仅可以保证票房,面其他的艺人也可以借由电影吸引新的注意力,完成新的粉丝积累。虽然每个人的注意力是有限的,但随着人数的增多,注意力的总量在不断上升,被分散在不同事物上。粉丝经济直接变现与间接变现的渠道实质上是注意力交易的二级市场。在这个市场上,注意力随着明星本体不断地迁移,短暂或长久的停留,并最终支付整个市场的交易成本。

相同的方法论 相同的模式

在共享同一个底层逻辑的情况下,体育、娱乐、电竞行业不约而同地使用了相同的收益模式。我们从用户端和厂商端对这个模式进行详细分析。

对于用户端而言,出售内容和出售周边是两条主要的业务线。对于体育行业而言,出售内容即是出售赛事内容,收入由门票和转播收入两部分构成;对于娱乐行业而言,内容的直接出售简洁明了,电影、数字音乐等。对于电竞行业而言,收入的构成上兼具两者,但数量上却少得可怜。

对于出售周边产品而言,虽然产品本身存在着不同,但仍然遵循着同一个逻辑,即内容的由虚落实。以体育行业为例,有选手签名的产品、有队伍标志的产品、以及印有选手头像等内容的产品是主要售卖的产品。这一类产品不仅仅包括运动用品,也包括许多日用品。用户在购买这一类产品时,会更多地考虑购买这类商品带来的精神上的满足而非商品具体的使用价值,这既决定于做出消费的非理性因素,也决定于购买商品带来的身份认同。

厂商端的收入實际上是间接的用户端收入。一些厂商在内容上大量投入以获取长短期内明显的“广告效应”。在理想的情况下,厂商的投入成本会被日后来自用户端的收入覆盖。

厂商对内容产业的投入一般以赞助或冠名为主。比如全球顶尖的运动用品生产商Adidas对曼联的大手笔赞助,对此,Adidas的相关负责人表示和曼联的合作会为Adidas在竞争越来越激烈的体育用品市场上带来明显的优势。另一个典型的例子是国际顶级金融机构花旗银行4亿美金冠名MLB纽约大都会新建球场。花旗银行认为冠名球场带来的长期的周期性的曝光有助于品牌的认知开拓,而每年2000万的稳定支付方式也使得球队可以在资本市场上获得更多的支持。

对于体育赛事、电竞赛事和娱乐内容而言,厂商的赞助既为主办方覆盖了成本,也带来了收益。比如对于电竞行业而言,在用户端变现进程进展缓慢的前提下,赞助成为了赛事收入的主要来源。

最后,内容的二次分发也为版权持有方带来了厂商端的收入。以CBS2016的财报为例:全年收入131亿中,广告收入为62.8亿,内容版权费和发行收入36.7亿,用户付费收入29.7亿。

个体与机构的博弈永远存在

相同的模式即意味着这三个行业都面临着共同的问题:个体与机构的博弈。

当明星作为个体对流量具有巨大的不可替代的吸引作用时,他既会成为机构的摇钱树,也会成为公司的负担。在不断地运作过程中,由于个人的作用被不断地放大,必然带来明星的恃宠而骄。作为粉丝注意力的垄断者,明星必然会要求得到越来越多的收入,这以侵蚀机构的收益为代价。而机构对于此也没有办法,毕竟培养明星是一个高风险的过程,即便公司通过各种方式降低这部分风险,比如在明星没有成长起来的时候即在合同中加入在未来可使用的强有力的约束条件,或者同时捧红多人。但是粉丝的注意力是有限的,这决定了头部流量所能支撑的明星数量也是有限的。因此,顶级明星的数量稀少是市场规律。公司只能延缓却不能阻止。比如韩国的SM娱乐公司,作为世界上最成熟的经纪公司,从韩庚和吴亦凡解约后SM娱乐公司的反应看,失去中国市场上的顶级明星还是给SM娱乐公司带来了明显的损失。

电影《商海通牒》中,作为公司幕后掌控者的John曾经说过这样一段话:“即便像我们这样的人多了,但那是因为人多了,那个比例永远都没有变过。”对于明星也是同样,那个比例永远都在,对哪个行业都是一样。