社会指数研究中文化差异与幸福感研究关系探析

2017-07-06马妮,于波

马 妮,于 波

(1.吉林师范大学马克思主义中国化问题研究中心,吉林四平 136000;2.吉林省社会科学院《社会科学战线》杂志社,吉林长春 130033;3.吉林瀛春律师事务所,吉林长春 130012)

社会指数研究中文化差异与幸福感研究关系探析

马 妮1,2,于 波3

(1.吉林师范大学马克思主义中国化问题研究中心,吉林四平 136000;2.吉林省社会科学院《社会科学战线》杂志社,吉林长春 130033;3.吉林瀛春律师事务所,吉林长春 130012)

关于文化差异是否以及如何影响幸福感判断,学界存在两种相反观点:一是认为文化差异会造成情感、心理等因素上的差异,从而影响自我阐释和幸福感的判断结果;另一种观点认为文化背景差异不会导致调查结果差异。通过社会学调查实例结论,对两种观点进行分析:前者更倾向于具体指标的分析,对具体政策制定和实施效果的参与更为有效;而后者则将各指数因素归纳作整体把握,有助于不同文化间的比较研究。中国社会学的幸福感研究若要完成有效的政策制定参与,应重视社会指数研究的旨向与目的,将前者纳入后者调查范围,重视数据的二次分析。

幸福感;文化差异;比较研究;社会指数研究;生活整体;生活满意度

在任何关于中西方的比较研究中,文化差异都是要厘清的前提性问题,因为文化因素会对价值观产生影响,进而影响人的价值判断和情感表达,这是应该肯定的,且得到科学证实的。*比如,在中国 (Ots,1990;Potter,1988),印度(Shweder &Haidt,2002),印度尼西亚(Heider,1991;Lutz,1988),以及地中海国家 (Gaines &Farmer,1986),波兰 (Wierzbicka,1994),美国 (Wierzbicka,1994)的调查中,均证实了不同文化对人的情感塑造有差异。这些人种学视角的社会报告为认为情感经历在很大程度上受到文化因素影响的观点提供了支撑。由此,文化因素在幸福研究,特别是幸福感比较研究中是否具有决定性意义,就成为一个重要的问题,也是第一个要解决的前提性问题。个人性格导致对幸福的理解差异,这涉及心理学层面;不同地区和国家间因文化差异造成对幸福的表述不同,这涉及文化层面问题。文化因素对幸福调查的影响在20世纪90年代后才开始逐渐进入社会学视野。虽然社会学家和心理学家普遍认可文化差异会在一定程度上体现为自我判断的差异,但是在文化差异是否会导致幸福自我报告的巨大差异问题、具有文化差异的国家和地区间是否可能以及如何进行幸福感比较研究的问题上还颇具争议。

社会学领域在关于文化因素与幸福判断的关系问题上,主要有三种观点:一是认为文化因素会在很大程度上影响幸福自我判定,导致不同文化背景的调查对象在生活满意度评价上存在明显差异*Cf.Schimmack,Radhakrishnan,Oishi,Dzokoto,Ahadi,2002;Suh,Diener,Oishi,Triandis,1998.;二是认为因个体阐释或称个体差异导致的幸福判定差异要比文化因素的影响更为明显;三是认为文化因素不会影响生活满意度及相关比较研究。前两者对差异对调查结果的影响持肯定态度,不同点在于第一种强调引起差异的因素是文化因素而第二种强调个体差异因素;第三种对该问题持否定态度,这以芬因霍芬等人为代表。认为文化差异与幸福调查结果差异呈正相关的社会学家居多,他们通常在3个层面上理解该问题:一是由于文化背景不同,情感表达的强烈程度不同,造成对同一问题的评价分数不同,这影响地区和国家间幸福感的比较研究;二是就个体性格而言,有社会学家认为,对于个体,幸福感是先天的,具有文化个性,不会随生活的改变而发生太大的变化,这造成同一社会环境中个体生活满意度的认知差异;三是就不同群体而言,对幸福的判定标准和侧重点亦有所不同,因此造成同一社会群体的表述差异。第一和第三个方面是影响幸福感研究的重要问题,下文尝试通过当前一些社会学研究成果详细分析。

一、文化差异会导致情感表达与幸福感判断差异的观点

撒赫等对此都作过相关研究,对个人情绪与社会信息对个人生活满意评价造成的影响进行调查[1]。撒赫1998年的调查对61个国家62 446份问卷进行分析[2],就这些国家中情感和社会规范对于生活满意度判断的相对重要性做了调查,在分别注重个体主义和集体主义的国家中,调查结果显示两种文化背景下对生活满意度的自我判断往往呈现不同倾向,个体情感因素和社会信息因素对个体在生活满意度评价中占有不同位置,特别是在情感和社会规范方面对生活满意的评价差异较为明显。在瑞典、美国等个体主义特征的国家中,对生活满意的判断往往表现为一种情感判断,比如积极或消极的情绪;而在印度等集体主义特征突出社会中,生活满意度容易受到社会规范因素的影响,比如个人是否受到社会认可,这在生活满意度中占有重要位置。就个体比较而言,情感因素对生活满意度的评价要比社会规范影响更大。因此,持此观点的学者认为情感因素在幸福的判断中起到更为根本的作用,情感因素会造成相同条件下人们对幸福感判断的差异,因此文化因素会影响幸福感比较。

世界价值调查WVS(world values survey)组织共设计375个问题,撒赫选取了涉及情感经验和生活满意度关系的相关问题,询问受访者在过去几周内的积极情绪,如自豪感,或者消极情绪如压抑或者非常不高兴等情感,按答案归总数据,对积极情感(PA)和消极情感(NA)按照0—5设立分数,然后二者综合得出情感平衡(AB)分数。在来自41个国家的有效问卷结果中,选取26 877位男性,28 728位女性,年龄在16—99岁之间,平均值为41.9,标准方差为16.5,见表1及撒赫相关文章[2],清楚显示情感因素在判断生活满意度过程中不同文化间的差异。在一些个体主义特征的西方国家中,个人情感会更大程度地影响生活满意度[3],其对生活满意度和情感平衡度,即积极和消极情感平衡的关联多于集体主义特征的国家。葡萄牙等国正负情感差别不大。个体主义国家的情感因素对生活满意度评价影响较大,而集体主义国家更加侧重社会准则因素。

表1 根据不同文化的情感及常规预测生活满意度

注释:LS=life satisfaction。所有的回归系数都在P<.001的水平下有效.

尤赤达针对同一社会中不同文化背景的群体研究也得出结论认为,欧洲裔美国人认为幸福与个人目标的实现相关联,而东亚人群认为幸福与积极的社会关系关联更多。“关系”在东方国家,作为一种传统的社会认同价值,在人的生活满意度评价中占有重要位置。比如在孟加拉国的调查问卷中,社会关系的重要性更为突出,成为其人生成功与否的重要衡量标准,而且不分社会阶层、性别和年龄,社会关系成为当地人所有生活和活动的重点。孟加拉国2005—2006年幸福感调查体现了个人、社会关系在幸福判定中的作用,是文化因素对幸福判定产生影响的典型例证。孟加拉作为世界上人口最为稠密和贫穷的国家,其对生活满意度的调查结果惊人的高,与其经济发展水平不成正比,在这种生活满意度调查中,社会关系的分值决定了生活满意度的分值。

不难看出,这种强调文化差异的观点在如何详尽、准确地设定、调查、分析问卷上相当困难,不同调查之间也难以就问卷设定形成共识。因此在进一步的比较研究的准确性和可信度上也存在问题。

除文化差异与自我表述关系之外,个体差异与幸福自我评价也是一个受到关注的问题。撒赫等人2008年的实验研究中[4]得出结论认为,自我阐释对生活满意评价的影响要远大于文化因素的影响,这说明,在跨文化研究中,个体差异比文化差异在生活满意度报告中更具主导性。马特苏莫托等人也在文化机制产生的结果上进行思考[5],这是比较新的研究领域。亨利和撒赫也提出另外一种观点,认为不同个体性格不因文化差异造成[5]。自我阐释与幸福判断也是重要的问题,但文章主要讨论文化差异与自我判断的关系,这个问题只能提及,另行文。

二、文化差异不会影响幸福感判断和比较研究的观点

文化差异是否会影响幸福判断,在这个问题上,还有不同于前者的一种观点,即以芬因霍芬为代表的当代欧洲研究者们认为,如果将幸福定义为“对长时段内整体生活满意度的判断”,并以此作为问卷问题,那么文化差异对幸福感研究不会形成质的影响。

首先,文化差异导致的情感因素不会影响满意度判断。芬因霍芬等人的研究得出结论认为,不同文化虽然使人的幸福判断具有差异,但因对生活满意度的判定的主要标准差别不大,使得不同国家和文化间的幸福感比较具有可行性,且不会因其文化差异而造成结果上质的差异。谢勒等人的调查结果显示,来自37个不同国家的人在含有情感因素问题的回答相近。奥义奇发现在亚裔美国人和欧裔美国人中,个人在网上回答一周情感经历的时候没有太大差别。而且,一些调查也证明,在亚裔和欧裔美国人遇到与浪漫相关问题时,其情感表达、面部表情表达和自主神经系统行为的测量中,不同文化背景的人没有明显的不同。这与论文第一个问题中谈的强调文化差异造成幸福感差异的观点恰相反,这种差异值得进一步分析。芬因霍芬等人认为幸福研究的文化因素需要考虑,但是只要设定合理的问卷参数,文化因素对幸福感判定的影响不会太大,因为将幸福定义为对生活整体的满意度,这样,即使在极其贫穷落后的地区,由于其情感、社会关系或者宗教的自我满足和价值实现,其幸福感也可能会相当高,物质条件在其满意度中的比重被平衡。换句话说,在评价生活过程中,任何调查不会穷尽所有参数,而人们也只对那些先天在意的需求是否得到满足做出判断。因此,幸福的判定在很大程度上取决于人们是否对自己的生活满意,满意的侧重点可能不同,但是其结论指向对生活的满意度,而不在于对哪些具体事物满意。在这个意义上说,文化差异引起的自我表述差异在比较研究中可以用满意度赋值所替代,可见,比较研究所侧重的是比值,而不是文化差异引起的自我表述差异。

其次,影响人们满意度判定的主要因素并不是情感因素。芬因霍芬在1992年针对文化差异在群体间幸福比较研究问题的调查中,认为现实文化差异对于群体间的比较研究影响不大。影响人们对幸福评价的重要因素是生活条件,诸如物质生活、社会公平、社会安全,以及教育、医疗、就业等,且影响的关键因素多集中于财富、自由、安全等一些共同因素,这些因素可以通过自我报告做出准确的判断,因此,对整体生活的满意度评价具有可比性。美国斯坦福大学的蔡(Jeanne L.Tsai)和克努斯顿以及香港中文大学的冯(Helene H.Fung)2006年[6]将文化对价值判断的影响区分为理想感觉和实际感觉,如果按照芬因霍芬观点,那么幸福研究所要求调查对象报告的是实际感觉,而影响实际感觉的往往主要的情感因素是相同的,如快乐、感动、骄傲、兴奋等,这些居首位的情感在不同文化人群中是没有差异的。

芬因霍芬在1991年的研究中也认为文化差异对幸福判定的影响不大,其问卷是针对不同国家间对整体生活满意度的调查,而不是对某个因素的满意度调查,其假设不同文化对幸福的判定因素基本相同,且文化因素在生活满意度中不构成重要因素未将社会关系的实现作为唯一的判定标准。按照芬因霍芬的分析,对整体生活满意度由快乐情感体验和欲望实现两个因素构成,这两个因素分别对应情感经历和认知比较,情感经历无非是快乐与否的比较,而认知比较就在于个人欲望是否实现。这两个因素都可以通过自我判断完成,文化差异对此影响不大,幸福感判断呈现一种颇为相近的情况[7]。满意度不同的原因有多种,在幸福的条件中,健康、家庭、工作、自由和平等因素在“什么是生活中的重要部分”的回答中占据重要位置。因此,文化因素并不能成为影响幸福评价的关键因素,换句话说,不同文化群体或者国家间的幸福感的比较研究具有可行性*还有一个需要说明的问题是,第二个问题世界价值观的调查中大部分是欧洲国家的数据分析,欧洲国家由于历史和近代社会发展,社会政策比较完善,价值观上比较一致,这也是欧盟得以成立的原因之一。因此,此项调查对于文化差异大的国家和群体间是否同样有效,还要进一步研究。对于中国当前的社会文化多元性和幸福感研究还须具体考虑。。

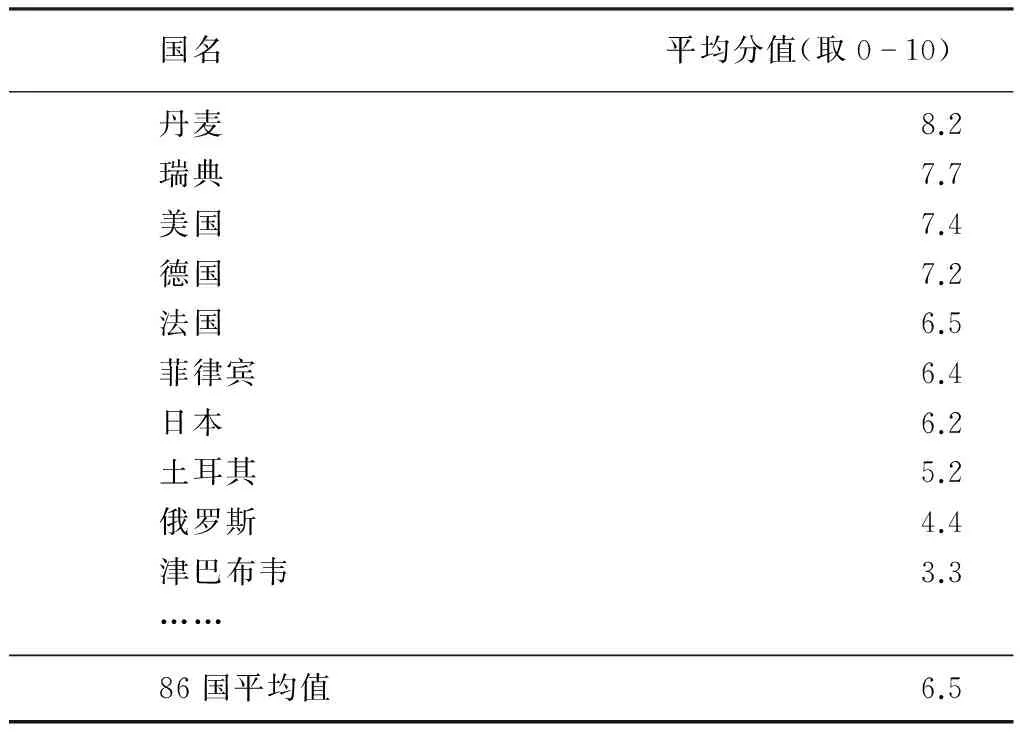

影响人对生活评价的主要因素中,健康、工作、腐败、生活标准、教育等指数多是由经济水平和社会福利水平所决定的,这在一方面也证明芬因霍芬等人关于经济收入与幸福感之间关系的研究结论[8],一般来讲,经济发达国家,人均收入也高,相应地,那些影响生活满意度判断的因素诸如教育、健康等都比较完善的国家,生活满意度就高。可参见表2中2005年前后国家幸福感数据证明。整体来说,经济发达国家的幸福感相对较高。2005年世界86个国家的幸福感平均值为6.5,丹麦、瑞典等高福利经济发达社会远高于平均值,而俄罗斯、津巴布韦由于战争导致经济滞后和社会不安定的国家,其幸福感值较低。而从纵向来看,不同时间、不同国家的幸福判定标准也没有发生太大的改变。坎特利在1965年所作的调查中,对16个国家人们关注的主要问题与2005年盖普调查所选取的主要指标相近。

表2 2005年前后国家幸福感

来源:世界幸福数据库,国家幸福感(芬因霍芬2011b)

芬因霍芬的研究方法对存在诸多争议,很多人认为这种单一问题式问卷过于简单,不足以反映出影响人们幸福感的诸多因素。但这种把生活看作整体做出的评价,对于解决幸福的混乱概念界定具有重要意义,对于不同文化背景下国家和地区间幸福感比较研究也有方法层面的突破,然而对于分析政策制定和修改的具体角度,则显得过于简单和不具说服力。实际上,芬因霍芬本人在整体生活评价调查之后,也根据具体需要进行具体层面或角度的指数分析,并且他也做过相当多的关于幸福条件和怎样才算是好生活的讨论[8]。他的这种生活整体判断在进行大规模比较研究时采用较多。较之论文谈的第一个问题,芬因霍芬是将研究变为归纳——演绎的顺序,下一个问题展开谈。

需要说明的是,这种观点也没有考虑特殊历史阶段文化对幸福感判断标准产生的影响。在特定历史阶段形成的文化可能会造成人们对生活满意判断的差异,比如革命年代,自由、解放可能作为人们全部的生活重心;而社会稳定初期,是否实现个人奉献精神可能是人们判断生活满意的标准。如果对这种特殊历史时期的生活满意度调查,那么这种特殊时期产生的文化和情感因素就需要研究者加以考虑。历史地看待整个人类社会的幸福研究会发现,人类的幸福感随着不同历史形态和社会变革的变化而变化。在特定历史时期,特别是社会形态转变时期,人们的幸福感会有变化和波动,是因为人们对生活评价的关键标准发生变化。二战时期,和平成为人们对好生活的判定;而二战后经济萧条期,物质丰富成为人们对好生活的判定。按照芬因霍芬的理解,当社会转型进入稳定时期,经济和物质发展到一定程度后,人们对好生活的判定标准会逐渐改变。采取一种历史纵向发展的视角来看待人类幸福感的变化,这是问题的关键。中国的研究也要结合社会发展历史和现状。

三、对两种不同观点的社会指数研究视角分析

以上两种关于文化差异与幸福感研究关系的不同观点,实际上代表了幸福感研究的两种不同的研究思维和研究功能。为行文方便,将主张文化差异影响幸福感研究并强调调查相关具体指标的观点称为第一种观点;主张文化差异不会影响幸福感研究的观点称为第二种观点。就指数研究功能看,后者注重宏观指数研究,适合大规模调查的比较研究;前者更具有具体政策的验证和修订功能。就研究思维看,前者从演绎到归纳;后者从归纳到演绎。

首先,两种观点在研究中都属于社会指数研究,秉承社会指数运动的主旨。现代社会学的实证研究在一定意义上说都是指数研究的延续,幸福感研究从20世纪60年代生活质量研究发展而来[8],依然延续指数研究的旨向,当然这并不代表幸福指数成为判定政策制定和社会发展趋势的唯一数据。从理论根源看,幸福感指数研究繁荣于社会指数运动,[9]社会指数运动的一个根本出发点和旨向就是揭示社会问题,预测社会发展趋势并且为政策制定提供参考性意见和建设性意见。幸福指数的发展也具有这种目的性,在20世纪60年代到20世纪80年代的欧洲社会,特别是以瑞典为代表的高福利社会的建设过程中,幸福研究起到了两方面作用:一方面为福利政策的制定和调整提供社会需求调查;另一方面,幸福研究作为政策制定和实施效果的检测工具[10]。可见,社会指数研究的两个功能从结构上看,政策制定的参与是意见的汇总侧重演绎,较为微观;而政策实施效果的验证和社会发展预测侧重归纳,较为宏观。当前,无论欧美的幸福感研究还是中国的幸福感研究依然具有这种社会学研究的旨向性并应担负起这样的社会发展使命。

其次,两种观点体现着社会指数研究的两种功能,第一种观点侧重具体指标的研究,更适合为政策制定提供具体建设性意见;相对来讲,第二种则体现了指数研究的另一个功能,即社会发展的预测,通过对社会整体发展的调查,为社会整体发展树立了风向标,从这个意义上讲,忽略文化差异因素的研究更符合社会指数研究的最初愿望。 幸福指数是作为衡量社会变化和政策制定的重要风向标,而单一幸福指标则不具有政策参考价值,只能作为幸福指数分析的根据。这里需要强调两个概念,幸福指数和幸福指标在理解上稍有差别。幸福指数是人对生活整体的主观生活满意度自我报告,作为一种社会发展趋势和生活状况的有效反映以及对社会政策制定的参考。而幸福指标则是幸福指数中那些具体的参考指标,这种指标可能包括经济条件、心理判断、政治条件、教育水平、婚姻状况、医疗条件等。不同地域和国家间的幸福指数可能相近,但指标可能存在很大的差异,影响幸福感判断的主要指标因素相近,这要在今后的研究中进一步具体辨析。

为更多人谋取更大幸福,或者说对好生活的向往,一直是边沁以来社会学家追求的目标,幸福调查是基础,而政策制定才是目的,只有不断调整、修改、完善的社会政策才能帮助人们在幸福追寻的道路上前行。因此,如何根据一个国家和民族的文化以及宗教信仰、经济、政治的不同情况在幸福追寻道路上寻找、制定适合自己的政策,这是幸福研究的更高价值所在。在这个意义上讲,在幸福感调查中,应该考虑到更多的指标因素,更全面地反映社会问题并为政策制定和修改提供更多的有价值数据,单纯采用单一的整体生活满意度评价不足以获得对社会政策制定和修改的具体建设性参与意见,不能很好地完成指数研究的政策参与目的。芬因霍芬等人的对生活整体满意度的幸福感调查,可以作为一段时间(往往是较长时间内)社会政策制定和实施的检验手段,并且对于不同地域和文化背景下的比较研究具有一定意义。但关于如何通过修改政策和推动社会发展,应该结合具体指标分析以体现政策对教育、医疗、养老、就业等多方面的调节效果。

在这个意义上说,强调文化差异对幸福感判断影响的观点,更倾向于强调调查主体的主观情感层面,倾向反应具体指标的分析,是对具体社会政策诸如文化、宗教政策制定和实施的有效检验,并可为政策制定、修改和调整提出更为具体的意见。而认为文化差异不影响幸福感判断,即强调生活整体判断的观点则倾向于各指数因素的整体把握,更有助于宏观把握一段时间内的幸福感变化以及跨文化间的比较研究。前者强调具体的指标体系的构建,后者强调指数对社会整体发展状况的反映。

再次,两者在社会学大数据研究中体现的功能不同,前者有助于数据库的积累和建设,后者则充分利用数据库的应用,以期对社会发展走向做预测。以上所讨论的文化因素与幸福感评价的关系,是建立在西方幸福研究数据库基础上,但其问卷样本采集和内容设计可以为中国借鉴。对于中国,特别是不同地区和民族文化对幸福判定的调查还缺少长时间、多层面、大规模的基础调查,换句话说,我们还缺少提供给大数据分析的基础数据库,而海量数据基础上的分析才能为社会发展和政策制定提供有效的前景预测,这种数据分析要比数据积累更具价值,这也是大数据的根本思维变革所在[11]。虽然芬因霍芬的理论显示文化差异引起的满意度评价的关键因素差别不大,但中国的区域文化差异明显,在进行全国区域幸福调查的过程中,如何在问卷设计和结果分析中看待文化差异引起的主观心理层面的满意度评价差异是一个重要问题,特别是当调查针对宗教、文化政策的制定和实施效果检验时,在整体生活评价之后,应该关注健康、家庭、自由、和平、工作、暴力和腐败、教育等一系列问题,这有助于分析地区间的幸福差异原因。世界价值观调查组织(WVS)提出375种相关问题,可能还不能涵盖所有地区需要调查的因素,要过于纷繁的指标体系中选出真正有用的指标,否则会陷入无意义的指标罗列,这也是芬因霍芬等人选择生活整体满意度判断的原因和优势所在。可见,设计一份错综复杂的问卷对于中国不同阶层、群体、民族、地域的研究更有助于满意度评价结果背后的深层原因分析。

质言之,对论文一、二部分所谈的两种观点进行分析,认为两种观点的差异代表社会学指数研究的两种功能和思维路径,也体现着概念界定和研究目的的不同,文化因素对生活判断的影响毋庸置疑,但在对整体发展调查中,第二种方法更有助于对检验一段时间内的社会政策实施效果和把握发展速度,将各指数因素归纳整体把握,也更为适合并有助于不同文化间的比较研究。而具体层面的分析,更符合指数研究中对具体政策制定和实施效果参与的根本目标。在调查中应该依据调查目的选取研究方法,中国社会学的幸福感研究若要完成有效的政策制定参与,应该将前者纳入后者调查范围,并依据需要进行数据的二次分析。一条中国的研究路径将使社会指数研究和作为社会发展风向标的幸福感调查更为准确、有效,在概念界定、指数设定等方面还需要一致性,建立自己的幸福数据库,对长时段、大规模的持续社会调查是必要的,使得“社会指数可以作为一个社会良性运转的重要指标;幸福指数成为社会政策调整的重要依据”[12]。

[1] SUH E M,DIENER E.The role of the self in life satisfaction judgments:Weighing emotion and social information differently[M].California:Califfornia University Press,2001.

[2] SUH E.The shifting basis of life satisfaction judgments across cultures:Emotions versus norms [J].Journal of Personality and Social Psychology,1998, 74(2):482-493.

[3] 马妮.大数据时代旨在政策参与的幸福研究 [D].长春:吉林大学,2015:25-30,136-140.

[4] SUH C f.From culture to priming conditions self-construal influences on life satisfaction judgments[J].Journal of Cross-Cultural Psychology,2008(39):3-15.

[5] HARRY C,TRIANDISAND EUNKOOK M.Cultural influences on personalit[J].Annu.Rev.Psychol,2002(53):133-160.

[6] TSAI.J L.Cultural variation in affect valuation[J].Journal of Personality and Social Psychology,2006(90):288-307.

[7] RUUT VEENHOVEN Cf.Does happiness differ across cultures? In Selin,H and Davey[M]//Eds.G.Happiness across cultures views of happiness and quality of life in non-western cultures.Dordrecht :Springer,2012:451-472.

[8] VEENHOVEN R.Conditions of happiness [M].Dordrecht:D.Reidel Publishing Co,1984.

[9] 马妮.1990年代社会指数运动的复兴及当代发展[J].学习与探索,2017(2):57-63.

[10] 马妮.从指数研究到社会指数运动[J].学术界,2017(1):215-223.

[11] 马妮.大数据时代与幸福研究[J].社会科学战线,2015(3):223-228.

[12] 邢占军.幸福指数与社会决策 [J].政工研究动态,2008(5):23-25.

(责任编辑:许宇鹏)

10.3876/j.issn.1671-4970.2017.03.012

2017-03-15

马妮(1978—),女,吉林省吉林市人,副研究员,博士,从事文化社会学研究。

C92

A

1671-4970(2017)03-0071-05