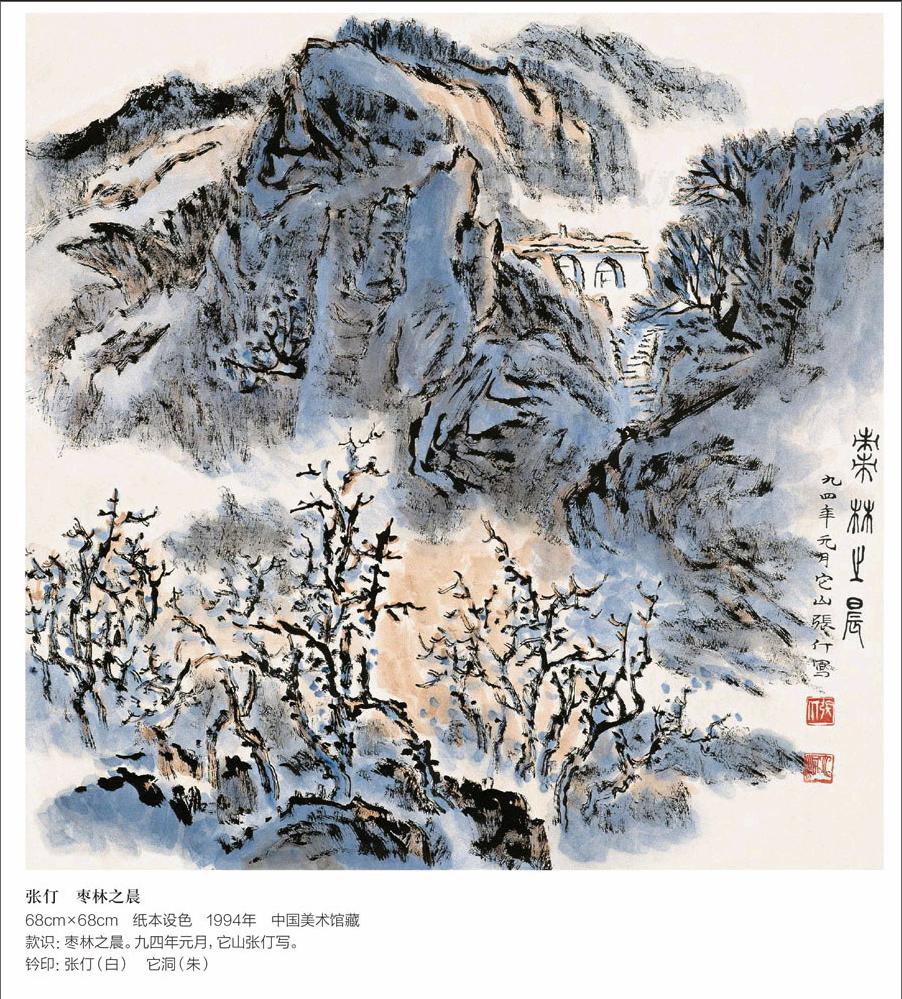

回忆受业于张仃先生的点滴

2017-07-04丘挺

丘挺

可以这样说。张仃先生是我们这几代人成长时的艺术启蒙者。记得小时候狂热地临摹与涂鸦着孙悟空、哪吒那些可爱的卡通形象时,并不知道这充满想象力与民族气派的哪吒形象是出自张仃先生的手笔。在我之后的成长时期,不间断地拜读到先生的书画作品,对张先生的作品有一个总体印象,那便是“真气内充,骨法俊爽”。尤其让我印象深刻的是,在1998年美术界的笔墨之争中,张先生的《守住中国画的底线》一文,掷地有声,条理清晰,体现了他对中国画艺术的坚定信念和认知高度。

2000年初,清华美术学院在国内首次招收绘画美术学博士。在经历了复杂的笔试、创作、口试以及作品展示后,我如愿以偿地到张仃先生门下受业,攻读中国山水画学博士学位。张仃先生已是年届84岁的老人,那年我29岁,大概也算是最小的学生吧。选择清华大学美术学院攻读博士学位,很大的原因是为张仃先生朴实无华的人格魅力所打动。我至今还记得第一次与张先生见面时的情景,即2000年那次博士入学考试的面试。在原来光华路的清华美术学院绘画系的教室里。张先生、理召先生、王鲁湘先生、王玉良先生等一字排开坐在主席台上,张先生仿若一尊古钟,镇坐于中央,手里拿着一个油亮的烟斗,隔着袅袅余烟,先生那一撮极具性格的白胡子,仙风道骨,鹤发童颜。问话问语调平和而有力。那慈祥的目光仿佛亦能读出他那阅尽沧桑的睿智与机敏。在之后受业于张仃先生的三年时间里,深深地从他身上感受到老前辈对晚辈学子的宽容与关爱,以及对艺术事业的忘我精神,特别是老先生对中国传统文化深厚的感情与坚定信心。对民间艺术以及西方现代艺术的宏观思致而不失入微通幽的睿智,宽博而充实的艺术跨度,画品人品合一的平淡境界……的确,于我而言,先生本人便是一本读之不尽的书。

2000年9月开学。美术学院很重视,院里就首届绘画博士班的入学开了几次声势浩大的动员大会。作为第—工作室的导师,张仃先生便开宗明义地阐述了他的学术思想与他对山水画的理解。对于中国画的继承与发展,张先生主张双管齐下,一方面深入研究传统,—方面要深入到生活中去,在与自然的对话中描写所表现的对象,把写生作为必要手段。老先生思路清晰而敏锐,语言朴实无华,尤其使大家念念不忘的是老先生所强调的“艺术是在生活中磨炼出来的”。回想那么多年的问学受业,他的那淡淡的、不夸张的言语。是慢慢地悄然进入我的心中。影响我的艺术思想。

我们入学后,张先生很高兴,对我与另一位同学胡应康的学习历程和专业背景询问得很细,随着后来交流与了解的加深,老先生便针对我们的情况,要求我们多走出书斋到生活中去师造化。张先生年事高,易忘事,但对我们的学习状态以及各个阶段的交谈却记得很清楚,而且根據我俩不同的秉性、气质与经历,提出不同的课题,如对中国山水画写生问题,山水画的笔墨结构问题、色墨结合问题。山水画的流派渊源问题等等。而很少与我们谈及他的焦墨山水探索,可谓是因材施教,用心良苦。而几年来也使我更加肯定,焦墨只是老先生体认山水画笔墨价值的一个“体”,而作为其中根本的价值取向与精神追求。那便是中国山水画的诗性山水观——对自然山水的体认与表现的深度,这才是老先生对山水画价值追求的根本。

张先生曾很深入地与我谈起宋元以来的山水画家,他推崇宋人的山水造境的宏大精微,以及对自然造化的深入理解。但同时也批评“板、刻、结”的一些墨守成规的滞板。张先生推崇“元四家”。尤其推崇黄子久的《富春山居图》的格高意远、雄秀苍莽,认为是元画之冠。在“清四僧”中,张先生比较喜欢石谿的作品,认为石谿笔墨苍茫浑厚,亦推崇弘仁的清简淡远,但不太欣赏石涛的画,认为石涛画得很灵气,但画得太聪明、太巧了,有纵横习气。张先生很推荐黄宾虹先生,尤其是黄宾虹的画学思想对先生影响很大。他认为黄老先生是真正的学者型画家,学如渊海,知行合一。他建议我们多读些书论、画论,并由此而告诫我们说:“一个真正成功的画家一定要有画论与画史的学术基础,方能有所开拓与创新,否则终难成大器。”

我与胡应康两人一般是一个月去一两次先生家中,将近段时间学习情况向他汇报。张先生也隔三差五地拿些近作给我们看。我们如果有大的创作。他便到我们学校里的工作室来看看。经常去张先生家中聚会的有王玉良先生、王鲁湘先生,他们也是张仃先生的助手、我们的辅导老师。此外,李兆忠先生也常去。五六个人聚在红庙北里,谈古论今,谈学术热点、文艺思潮等等,天南海北,气氛热烈。每到下午5点,张仃先生便要看中央四台的国际要闻,了解天下事,中东局势便是先生一直关注的问题。

几年来,随着对老先生的了解不断加深。觉得老先生越发可爱可敬。与老先生的交往一切都很平常,一切都很自然,一切都很放松。记得有一次在闲聊中谈到起居时间,他问我平时早上几点起床,我说大概是11点钟吧。他笑笑:“早上空气好,干事画画有爽气,你可早起些!”我点头应允道:“我生性散漫。会争取调整早起的。”大概过了一周,师母理召先生来电叫我过去一趟,原来张先生很认真地写了一幅小篆横条“闻鸡起舞”送给我,张先生笑笑说:“送给你共勉。”先生对学生的认真,成为我心中温暖的回忆。张先生的生活很单纯,也极有规律。他每天早晨5点多就起床。早餐后在画室中作画写字,午饭后休息至3点。下午便是看报读书或接待来访者,晚上9点多就寝。想想自己至今还改不过来的睡懒觉的习惯,可真惭愧。生活中张先生最大的特点便是怕麻烦别人,他总是替别人考虑。记得一年前,老先生曾因感冒哮喘而住院,许多老师、同道去探望他,老先生着实是过意不去,很不自在,总是叫大家不要去看他,叫大家放心,因为他觉得这样占用了大家工作与学习的时间。

张先生的审美是很挑剔的,以前曾听袁运甫先生说过“俗的东西是入不了张先生家门的”。细审先生西山与红庙的家中那考究而素雅的陈设,深感的确如此。张先生这种对美的追求是无处不在的,是潜融于他的平凡而朴素的生活的每个细节中。如对俗的器皿的形置设计、色彩配搭等的反感也是由衷地表现出来的,有时甚至有生理上的反应。先生住院时,住院部每室一只大红梅花热水瓶,其俗艳的颜色便让老先生“耿耿于怀”,视之如病毒,甚至恶心呕吐。其实先生对美的要求是与生俱来的,门头沟的西山别墅“大鸟窝”可以算作是老先生晚年的装置艺术品,他以北欧风格的原色木材作为室内的结构框架。并大胆地用朴素的不规则青石砖作为客厅的地板。素雅大方而不觉粗硬。张先生对于生活的细微情节对家具、食物器皿的选择,餐桌的设计,对墙面的布置,对家居色调的配搭等等。均极为考究。家中的饰品大多是外出写生时采集的各民族的民间艺术珍品、傩具、刺绣、布老虎、印花布、蜡染、剪纸……写到这里,我的脑海忽然又浮现出张仃先生一些很有趣的细节。如他那朴素的沙发上的蓝印花布,记得闲坐时,每每起身之际将坐垫与背垫的蓝印花布折皱,先生则会在起身入座之隙又躬身小心地将花布摆正。这是一种审美习惯,是对他自己视觉上习惯的执着,也只有对生活充满热爱的人。才会如此纯粹。

2000年到2002年之间,张先生在家里画了一批四尺三开的焦墨山水,这些画是对以前的一些写生作品的重组、提炼。笔墨精简,意象高华壮健,更从容地写出他心里的精神境界,标志着他的焦墨之境又进入一个新的高度。当我们满怀激动地将一些读画感受告诉他时,他却淡淡地摇头笑道:“我只不过是炒炒冷饭而已。”老人的谦逊是由衷的,我曾经问过他如何看待他的西北写生,他说:“在大自然面前,我始终是个小学生,我的写生只不过是记录性为主,尽量客观一些,至于艺术性就不好谈了。”

2005年4月,张先生的艺术成就展在中国美术馆开幕,这是清华大学为张先生举办的最为全面反映他的艺术成就的展览,涉及张先生从艺七十多年来所从事过的漫画、动画、壁画、装饰画、中国画、书法等多个领域。通过这次展览。我得以比较全面、系统地了解到先生的作品风格的衍变。尤其是张先生的山水。使我想起了徐复观论庄子的物化精神的一句话“可赋予自然以人格化,亦可赋予人格以自然化”。挪移来评价先生的山水,至为恰当。他的山水关注来自生活的感受与表现,以及对自然造化的深入理解,紧紧地维系山水精神与绘画品格的本体进行创作,从容大度、细腻深入而不琐碎刻落,立意高雅而不失对世俗生活的观照,是典型的把庄重雄浑的个人气质和品格通过画面的形式结构和笔墨关系得以实现。

张先生深谙笔墨结构之道。以焦墨之单纯。而通过笔法的丰富变化来体现物象的丰富形质。他以小篆入画而又不拘泥于书法之法则,非常注重对具体物象作书写性与形象性兼具的刻画。如对枯树形态曲屈如铁的表现则多以小篆笔法写之。对山石勾勒多以元人所惯用的侧入正行笔法并辅以行草笔意。以物理与画理的融合统一进行发生,故其笔下之老树干、新梢、层岩、寺院,郁郁葱葱的夏山,萧瑟高洁的雪霁等,笔意丰富而不嫌繁琐,均能读出老先生对毛笔控制的细腻与丰富。特别是对虚实、枯润、疏密等笔墨表现浑然天成地运用。深得山水画笔墨表现中“毛”、“松”的感觉,溶液腴美,不见其燥。正如他常用的“浑厚华滋”的闲章所体现的山水意象。先生的焦墨山水每每通过貌似松散的无拘无束的笔墨形态去刻画,去表现他对山水意象的理解,打破了山水画笔墨形式结构的固定程式,拓宽了“以书入画”的写意性的笔墨表现,尤其是突出了物化时笔墨结构的“内美”。他那拨郁苍古的山水意象正是他的生命人格的最好体现。

先生推崇吴昌硕、黄宾虹与齐白石,强调书画笔法内在的关联性,尤其是对金石书画抒写性笔法的深入研究与探索。他的焦墨受石谿与黄宾虹的影响。1954年,他从江南写生归来。恰巧在北京荣宝斋购得黄宾虹先生仿垢道人焦墨山水小册。这本巴掌大小的册页,正是典型的“干裂秋风,润含春雨”的渴笔意象,折服了张先生。记得入学不久时,张先生颇为语重心长地将这本册页借与我品读时说:“黄先生学习传统是师古人之心而不是师古人之迹。这套册子正体现了中国画笔墨的精气神,尺幅虽小,但天地很大,你拿回去好好看看!”正是这本小册页,将程邃、黄宾虹、张仃三人牵出一段“焦墨缘”。张先生认为“对于焦墨,如能掌握其性能,会产生其他材料无法代替的效果……程邃与黄宾虹两位大师,仍然还没有把焦墨发挥到极致,焦墨还有很大的潜力”(《它山画语》)。“我看到古人的一些焦墨,好虽好矣,但因受历史局限,要反映今天的景物,则感到不够,要是这一传统技法得到发展,唯一的办法是‘逼上梁山到生活中去,直接反映今天的现实,这是时代使命,不得不变,不得不发展!”(《它山画语》)正是先生敏锐的画史眼光,并通过师造化,深入生活,将焦墨山水画的笔墨语言的表现推向一个新的高度。

先生有大山的气魄与性格,对北方高山大野的神往与崇敬,似乎是他与生俱来的情感。他喜欢山林气象,喜欢大自然,如今这位恬淡朴素的大山之子,在远隔都市喧嚣的西山的山腰“大鸟窝”里,读书写字。他客厅左角那窗边固定的藤椅边的小案头上,堆放着鲁迅的文集,老人端坐着,点着如烟,借着窗边晒进来的阳光,看看鲁迅的文章,不时举头望望他心爱的鸣叫着的蝈蝈,或抓—二颗糖果吃吃,純然是一个童心未泯的老人……

责任编辑:宋建华