启辩与内观

2017-07-04于洋

于洋

关于陈师曾在20世纪中国画现代变革语境中的画学思想,已成为近现代美术史论研究的显学,但其中的核心问题仍值得深入討论。我们在今天谈论一百年前的陈师曾,陈师曾的独特和伟大在何处呢?在本文来看,如果从两个角度来审视,一是从外部返观,二是在内部省思,一为“启辩”,二为“内观”。“启辩”是源于其外发性的时代背景,民国初期将西洋的、现代的思路引入到对于文人画的阐释和重建;而“内观”是陈师曾把那一场民国时期的中国画讨论的重心转移到文人的心性,牵涉到画家的主体心性。某种程度上,陈师曾在20世纪中国画坛与美术史上的地位就是由此建构起来的。

2016年中国美术馆先后举办了陈师曾和陈半丁两位的诞辰140周年纪念展,还有一位同年是陈师曾最好的朋友姚茫父。这三位画家从三个角度各有不同,从月份排序的角度,陈半丁、姚茫父是与陈师曾同一时代的画家,在1876年出生的三位大家里,陈师曾的月份最大,然后是陈半丁、姚茫父。这三位最长寿的是陈半丁,陈师曾是1923年47岁那年去世,陈半丁是1970去世,恰好比陈师曾多活了47岁,整整多过了一个人生的长度。而陈师曾和姚茫父又有着相似的学养,在海外留学研习自然科学。从他们的身上可以看到从旧式文人转向现代文人的变化。从他跟蔡元培、梁启超、徐悲鸿、刘海粟、李叔同、鲁迅、李毅士这些西洋画家的交游友谊,可以看出陈师曾在京城文化圈中的特殊地位。

重读文人画的价值

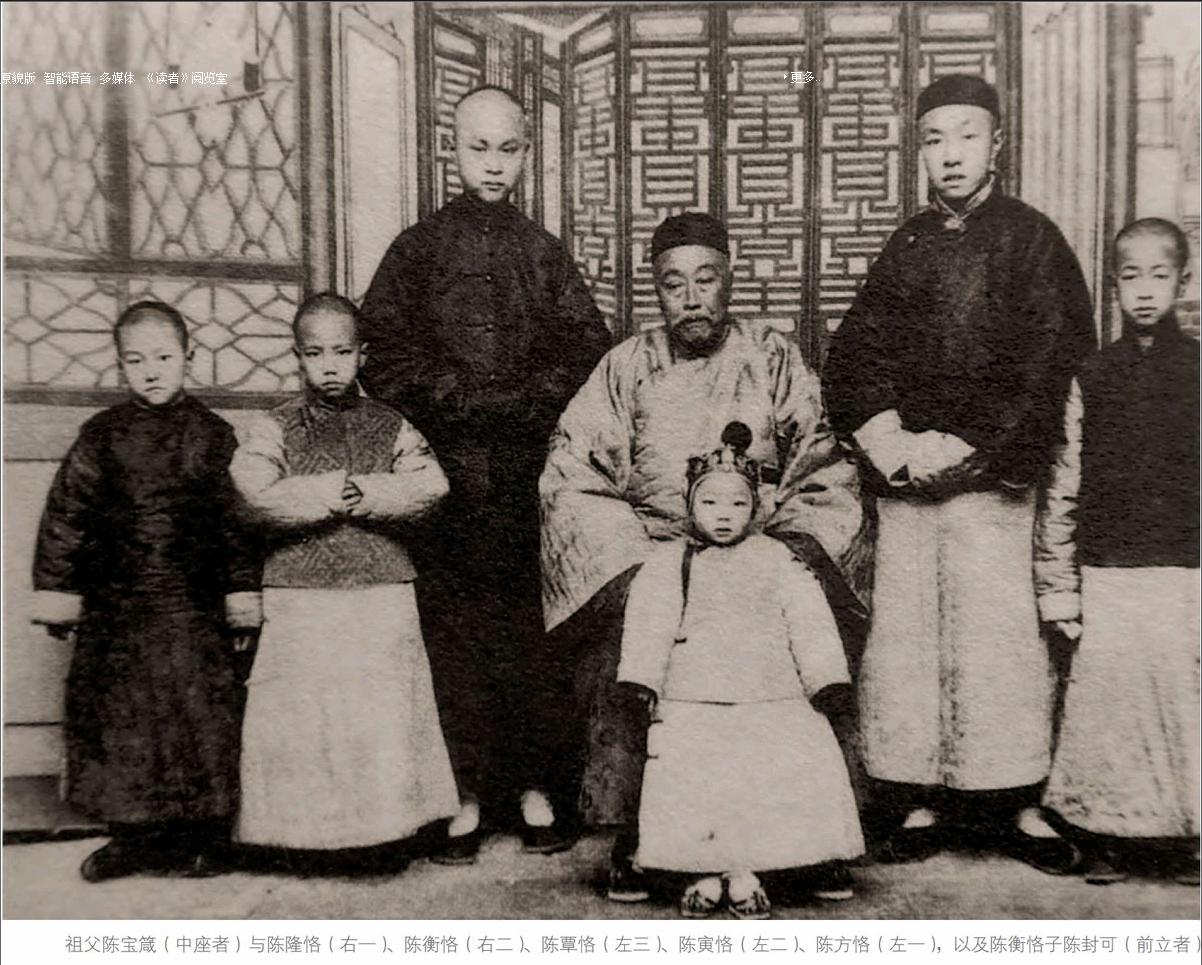

从某种角度我们可以认为,自1921年陈师曾的《文人画的价值》发表并在画坛产生广泛影响之后,中国画论争的双方壁垒才开始着手搭建,这场论战才真正拉开了帷幕。或者可以说,是陈师曾为传统派发动了第一波,也是最有力的反击攻势。陈师曾在北京度过的最后十年(1913—1923)是其艺术生命的黄金时间,在民初北京画坛乃至文化圈里,其地位和影响力可谓如日中天。“义宁陈氏”家族的声望加之陈师曾本人的过人才气与古道热肠的人格,使他在20世纪20年代的京城画坛具有一呼百应的号召力和威信,以至于在艺术见解上不尽相同的人都乐于与他交往。

自1917年始,康有为、陈独秀提出的中国画改良、革命,均把批判的矛头指向文入画。首先扛起传统派反击之大旗的陈师曾为了回应这些观点,撰《文人画的价值》一文,于1921年1月1日在《绘学杂志》第2期发表。一个月内,日本美术史家大村西崖也于同年1月7日完成万言长文《文人画之复兴》,并于1月25日由东京巧艺社出版。这一年10月,大村西崖来到中国,与陈师曾、姚华三人讨论文人画问题,“意即相同,言必由合”,于是终将两篇文章合编为《中国文人画之研究》一书出版。据统计,该书自1922年首次出版以来,至今七十多年中再版十余次。1932年,陈师曾的《文人画之价值》与其前身《文人画的价值》同被收入姚渔湘编《中国画讨论集》,由立达书局出版,1936年又被收入于安澜编的《画论丛刊》出版,足见此文在画坛学界的影响之深广。

作为“本世纪内以理论形式明确肯定文人画价值之第一人”,陈师曾在《文人画之价值》开宗明义地点出文人画的特点范畴:

何谓文人画?即画中带有文人之性质,含有文人之趣味,不在画中考究艺术上之工夫,必须于画外看出许多文人之感想。此之所谓文人画。

由此,“文人画”的概念首先强调了作画者的文人身份和文人趣味,这首先就为陈氏的文人画价值论定下了强调创作主体之精神性要求的总基调,与康有为、陈独秀等人立足于社会改革与政治诉求而发出的感慨迥异不同。陈师曾在文中并没有明确表示反对中国画革新,而是着力于梳理文人画传统的脉络,从中厘析中国画自律性演进的规律。

关于陈师曾、大村西崖合著的《中国文人画之研究》对于中国画坛的影响,我们可以在很多当时的文献资料中找到线索,其中有人认同其观点,也有人提出不同的看法。当该书初版四年后,发行到第四版的时候,同光在《国画漫谈》(1926)文中对陈师曾的“文人画”概念与价值论提出了质疑:

久矣乎不闻人提起的“文人画”一名词,正如小册子的风行一样,“重新”又在人们的思想中唇舌上风行起来了。名词虽是旧有,意义恐怕变新,因为从“文人画之复兴”“文人画之价值”“文人画之研究”三语上容易起凡是文人之画“必有价值”之一个谬误的观点,或者许是想起“文人画有‘复兴与‘研究之‘价值”……故“文人画”一词,诠释起来,只是“文人之画”而已,有价值与否,还需另外估定的。

在同光看来,“文人画”只是强调了作画人的身份,与画之价值的高低并无联系。可以说,这种观点仅代表了反“国粹”论的一种声音,但并未在实质上对陈师曾的文人画价值论造成任何撼动,也远未探及陈氏言论的核心。反过来看,文人画乃“文人之画”的论断并非同光自创,而是古已有之的一种说法,反倒是陈师曾的诠释更具创新意义。

1882年,美国人费那罗沙(Ernest Francesco Fenollosa)在日本发表“美术真说”的演说,“因悟东亚美术足夸耀于世界”,指出日本画因“妙想高于写实”而优于西洋画,而认为元明以来的中国画不过停留在“长期模仿和颓废的时代”。对此,大村西崖在《文人画之复兴》中感言:

可惜费那罗沙学士之眼识全不能领会文人画之雅致,因此画运振兴,文人画毫不包含在内,且以为非美术,竟使最近三十余年世之人殆不知有文人画之存在,决非过言。

大村西崖与费那罗沙的观点相左,却都有某种共同的特点,就是几乎全盘否定本国的美术,而推行彼方与他国的美术。费那罗沙以日本画作为“他山之石”对于美国和欧洲的本土绘画进行批判,其实大村西崖也是采用了相似的方法,也是找到了中国文人画的“他山之石”,也讲到对于日本现代画派的不满。他还把《芥子园画谱》作为重要的典范,批判冈仓天心的美术改革,批判“朦胧体”、横山大观等人的艺术。从这一点来看,大村西崖和费那罗沙的策略是一样的,以他山之石攻己之玉。

与大村西崖的极端手法不同的是,陈师曾对于中国画改良、革命论的反驳是温婉中和的。他是以一种传统文人的气质,一种渐进而非革命、淡定而非争锋的姿态出现。在民国时期关于中国画的讨论里,似乎传统派的声音不像改良派、革命派和融合派那么激烈,确有不争之德。