周密詞集版本系統與文本多歧現象考述

2017-07-03趙惠俊

趙惠俊

周密詞集版本系統與文本多歧現象考述

趙惠俊

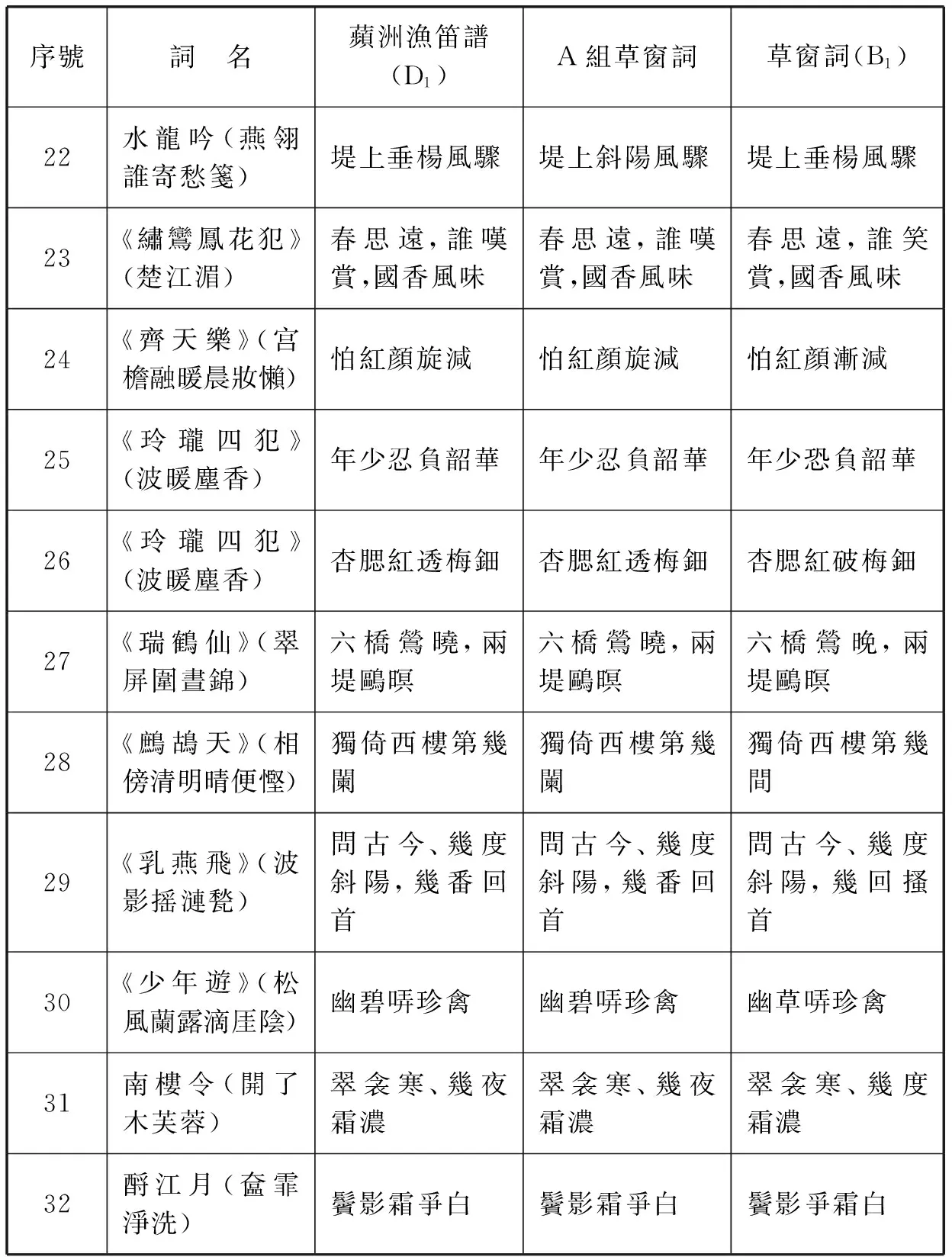

周密詞集可分成《蘋洲漁笛譜》與《草窗詞》兩大版本系統。《草窗詞》亦存在兩種版本系統,此以鮑廷博嘉慶年間刊刻《草窗詞》爲界,之前皆爲鈔本,淵源相同,與鮑刻無涉;之後多爲刻本,均宗鮑刻。此外尚有《弁陽老人詞》一種特爲獨出。將現存周密詞集對校後可知,《蘋洲漁笛譜》爲周密宋末手定,《草窗詞》以《蘋洲漁笛譜》爲底本重新編次並補輯。鮑刻之前諸鈔本《草窗詞》更加接近原貌,而鮑刻經過了鮑廷博的大幅改動。鮑廷博的校改是清代浙西詞人詞學活動之一,從中可以看出浙西詞人慣以刻詞、改詞進行詞集文本固定的工作,以此推出他們標舉的詞學先輩,經他們改動後的文本强烈體現着浙西詞派的審美趣味與詞學追求。

關鍵詞: 周密 《蘋洲漁笛譜》 《草窗詞》 浙西詞派

宋末詞人周密與張炎一起扮演了爲南宋詞總結收場的殿軍角色,被視作宋末詞壇大家。學界目前認爲,周密的詞集大致可分成《蘋洲漁笛譜》與《草窗詞》兩種版本系統。二者都在清代被校訂刊刻,選詞篇目略有出入,然編次迥異,且存在諸多異文。阮元認爲《蘋洲漁笛譜》是周密於宋亡前手定,《草窗詞》則是入元後他人以《蘋洲漁笛譜》爲藍本掇拾所成。*阮元《揅經室外集》卷二,北京,中華書局,1993年,頁1205。此論一出,即被廣泛認可,當代學者論述周密詞集版本,皆轉相承述,故阮説已成爲共識。*參見饒宗頤《詞集考(唐五代宋金元編)》,北京,中華書局,1992年,頁246;金啓華、蕭鵬《周密及其詞研究》,濟南,齊魯書社,1993年,頁248;王兆鵬《詞學史料學》,北京,中華書局,2004年,頁229;劉靜《周密研究》,北京,人民出版社,2013年,頁157—158。

然而關於周密詞集版本問題的討論也就到此爲止,現存十餘種周密詞集並未得以有效校勘,亦未見深入探析《蘋洲漁笛譜》與《草窗詞》之間異文者,*周密詞集的整理本最早爲史克振《草窗詞校注》(濟南,齊魯書社,1993年),是書以《彊村叢書》本《蘋洲漁笛譜疏證》爲底本,自爲諸詞依照寫作時間先後編次,然所用校本並不全面。新出楊瑞點校《周密集》所收《蘋洲漁笛譜》(杭州,浙江古籍出版社,2015年)亦以《彊村叢書》爲底本,然所用校本與史氏一致,未有新見發明。這是周密詞研究被忽視的環節。如果我們詳細校勘現存周密詞集,充分對比異文材料並加以闡釋,可以發現關於周密詞集版本的新問題,從而獲得《蘋洲漁笛譜》與《草窗詞》的結集過程及二者關係的新認識。同時也可以由此看到清人在刊刻宋人詞集時有着取捨與改動現象,時人的詞學主張是其背後的深層動機,反映着周密等宋末詞人在清人心中的升降沉浮。

一 現存周密詞集版本概述

《蘋洲漁笛譜》於宋末元初即已結集。張炎《一萼紅》詞序所云:“周草窗新居,堂名志雅,詞名《蘋洲漁笛譜》。”*張炎《山中白雲詞箋》卷三,黄畬校箋,杭州,浙江古籍出版社,1994年,頁171。即是明證。而今各本《草窗詞》卷末皆附有毛翊、王沂孫、李萊老、李彭老“題草窗詞卷”四闋,雖無法完全確認四人所題就是今本《草窗詞》,但由於其間包含《蘋洲漁笛譜》所無之入元後詞,故很大可能確實結集於元初,即上述四人所題之本。

儘管當代論周密詞集者,皆推尊《蘋洲漁笛譜》,然就現存諸本而言,還屬《草窗詞》時代爲早。明代吴訥所編《百家詞》即鈔録《周草窗詞》兩卷,不僅是現存最早《草窗詞》版本,亦是今日可見的周密詞集的最早面貌。實際上,明代到清中葉的學者大多只知《草窗詞》,而未見《蘋洲漁笛譜》。朱彝尊編選《詞綜》的時候,於周密名下更是注云:“有《草窗詞》二卷,一名《蘋洲漁笛譜》。”*朱彝尊《詞綜》,上海古籍出版社,1978年,頁455。朱氏將二者混爲一集正是當時詞家所藏所見皆《草窗詞》的反映。故本文論周密詞集版本,先從《草窗詞》談起。

吴訥《百家詞》所收《周草窗詞》爲鈔本二卷(A1),*括號内爲筆者所編序號,以便論述與查閲。字母代表一種版本系統,字母後以下標數字標識同一版本系統中的諸本。現藏於天津圖書館,清代前期《草窗詞》亦多以鈔本形式流傳。臺北“國家圖書館”藏有舊鈔本《草窗詞集》二卷(A2),與《玉田詞》二卷、《玉笥山人詞》一卷彙爲一編。A2本卷首鈐印三方——“休寧汪季青家藏書籍”、“屐硯齋圖書印”、“摛藻堂藏書印”,皆汪文柏藏書印。汪氏乃汪森之弟,浙西詞派早期人物,活動於康熙年間,故A2本至晚鈔録於康熙朝。又南京圖書館亦藏舊鈔本《草窗詞》一卷(A3),雖未分卷,然分裝兩册,每册即與上述二種分卷相合。A3本夾有提要書籤一枚,約二百餘字,云其爲汪魚亭藏書。觀卷首鈐印“善本書室”、“嘉惠堂藏書之記”、“汪魚亭藏閲書”三方,可知其確曾被汪魚亭收藏,後歸丁丙,提要就是丁氏所撰。汪魚亭即汪憲,生於康熙六十年(1721),卒於乾隆三十七年(1772),故A3本必鈔録於乾隆三十七年之前。又A3本有朱筆從旁校改痕迹,且於上述二種所收之詞外,增録見於《絶妙好詞》者二十闋,不過增訂者未知是汪憲還是丁丙。

此外尚有《宋金元名家詞鈔二十二種》(A4)及《宋元人詞三十四種》(A5)兩種詞集叢編收録《草窗詞》,皆鈔本二卷,藏於上海圖書館。此二種叢編未知何人所輯,A4本鈐印“查氏映山珍藏圖籍印”、“吴興姚氏”、“吴興姚氏邃雅堂鑑藏書畫圖籍之印”、“唐栖朱氏結一廬圖書記”、“朱學勤修伯甫”多方,知其曾相繼收藏於查瑩、姚文田、朱學勤之手。由於查瑩爲乾隆三十一年(1766)進士,故A4本至遲鈔録於乾嘉之際,後皆流傳於今浙北地區。A5本鈐印“劉印喜海”、“鄭盦”、“國子監祭酒王懿榮印”,可知初屬劉喜海,後輾轉潘祖蔭、王懿榮等藏家。王兆鵬、蔣哲倫皆認定此叢編爲劉喜海所輯,*王兆鵬《詞學史料學》,北京,中華書局,2004年,頁230;蔣哲倫、楊萬里《唐宋詞書録》,長沙,岳麓書社,2004年,頁553。或是緣於未見劉喜海之前書家印章。A5本同編亦收范成大《石湖詞》一卷,卷首云鈔自《知不足齋叢書》。今按《知不足齋叢書》第十一集收録《石湖詞》,故A5本應鈔於《石湖詞》刻成之乾隆五十二年(1787)之後,*周生傑《鮑廷博藏書與刻書研究》,合肥,黄山書社,2011年,頁295。亦鈔於乾嘉之際最爲可能。又A5本卷首有“草窗詞,一名蘋洲漁笛譜”字樣,可知鈔者依舊沿襲朱彝尊之誤。觀其卷末亦有從《絶妙好詞》增補之二十闋詞,故或即鈔自南圖所藏A2本。A4、A5二本編次、文字與A1、A2、A3均相近,可知五種鈔本屬於同一版本系統。

《草窗詞》首次付梓之功當推鮑廷博,其於嘉慶年間刊刻《草窗詞》二卷(B1),收入《知不足齋叢書》第二十三集,未知所據何本。鮑氏以《蘋洲漁笛譜》、《樂府補題》校勘,異文皆雙行夾注標出,又附録其所輯《草窗詞補》二卷,卷上從《絶妙好詞》補入十八闋,卷下從《蘋洲漁笛譜》補入二十二闋,以成周密詞集之完璧。自鮑刻《草窗詞》(B1)問世,後出《草窗詞》本皆宗之。杜文瀾《曼陀羅華閣叢書》本(B2)、吴重憙《吴氏石蓮庵刻山左詞人》本(B3)、朱祖謀無著庵校刻本(B4)皆據鮑刻重作校勘,鮑氏校記及補遺兩卷諸本皆予以保留。嘉慶之後問世的《草窗詞》鈔本亦皆宗鮑刻,上海圖書館藏吴興沈氏抱經樓鈔本《草窗詞》(B5)即是如此。又上海圖書館尚藏有不題鈔者《草窗詞》鈔本一種,徐琪同治九年(1870)鈔《草窗詞補》一種。筆者經仔細校勘,發現此二種用紙、字迹、行款等皆完全一致,而鈔本《草窗詞》即鈔録鮑刻B1本,亦小字雙行書寫鮑氏校記;《草窗詞補》就是鮑刻B1本所附補遺,卷數及補輯數量編次皆同,故二者應皆徐琪鈔録鮑刻《草窗詞》而成(B6)。

今存《草窗詞》大致可分上述兩組,下面談論《蘋洲漁笛譜》的版本情況。《蘋洲漁笛譜》宋本同樣不傳,今所見本皆首出於清乾隆年間。乾隆四年(1739),廣陵江昱“從慈溪友人處見有副本,方體宋字,於當時避諱字皆缺點畫,似從刻本影鈔者”,於是“鈔而藏之,悉仍其舊。復以家藏草窗詞諸本編附於後,爲集外詞以存草窗一家之全。至題中人地歲月以及本事軼事詞話倡和之作,凡有交涉可互相發明者,並疏附詞後”,*江昱《蘋洲漁笛譜跋》,浙江大學圖書館藏稿本,卷末,葉34。作《蘋洲漁笛譜疏證》三卷(C1)。是本乃《蘋洲漁笛譜》、《草窗詞》二系統首次合璧,遠在鮑刻《草窗詞》(B1)之前。乾隆五十一年,江昱胞弟江恂於新安郡齋將其刊刻,成爲疏證之通行本(C2)。後《彊村叢書》所收《蘋洲漁笛譜》(C3)即以江恂刻本(C2)爲底本、參校《草窗詞》(B4)而成,《四部備要》所收《蘋洲漁笛譜》(C4)即本自《彊村叢書》。唐圭璋編《全宋詞》亦以《彊村叢書》爲底本收録周密詞,詳加校勘(C5)。可見江昱疏證本不僅詞作數量完備,亦是周密詞集諸本最爲精善者。

江昱疏證本(C1)現藏於浙江大學圖書館,此前皆以江昱鈔本著録,然近有學者考證其不僅爲影宋鈔本,更是江昱疏證之稿本,即江恂刻本(C2)之底本。*范晨曉《〈蘋洲漁笛譜〉考略》,載《圖書館學刊》2013年第9期,頁116—117。筆者有幸親閲此本,同意稿本之説。不過筆者於此稿本中未見集外詞一卷。觀江恂刻本(C2),上引之江昱跋文刻在《蘋洲漁笛譜》卷二之末,與稿本位置相同,其後纔是江輯集外諸詞,*江昱《蘋洲漁笛譜疏證》,乾隆五十一年江恂刻本,《續修四庫全書》,1723册,上海古籍出版社,2002年,頁190下。下簡稱續修本。故可推測《蘋洲漁笛譜疏證》與《集外詞》非同時所成,應是江昱完成疏證之後再行補輯,浙江大學圖書館所藏稿本並非三卷全璧。

在江恂刊刻C2本數年之前,鮑廷博亦得一本《蘋洲漁笛譜》,並據此摹本開雕,收入《知不足齋叢書》第八集(D1)。D1本卷末録有毛扆跋文兩則,其一云:“甲子仲夏,借崑山葉氏舊録本影寫,用家藏《草窗詞》參校。毛扆識。”*毛扆《蘋洲漁笛譜跋》,《知不足齋叢書》本《蘋洲漁笛譜》卷下,葉24。毛扆所鈔底本今已不傳,其所云崑山葉氏應是葉盛菉竹堂所傳之書,然亦是一影寫鈔本。毛扆的鈔録發生在康熙二十三年(1684),與A組《草窗詞》鈔本同時。前輩學者將鮑氏刻本(D1)與江昱疏證本(C3)相校,已根據所缺之頁及卷末大字題跋完全一致認定二者來源同種宋槧,而鮑氏所居桐鄉與江昱所云慈溪相距不遠,故亦可印證二人所見鈔本同源的判斷。*江昱於何處獲睹《蘋洲漁笛譜》尚存疑竇。其《山中白雲》卷三《一萼紅》詞疏證云:“《薲洲漁笛譜》凡二卷,流傳頗少,嘗得之武林友人,其字體似從宋槧影鈔。”《彊村叢書》(6),上海古籍出版社影印,1989年,頁5242。據此則江氏得之於杭州,非慈溪。或跋文所言慈溪乃友人占籍,而實居武林,若此則與鮑廷博活動空間更加趨合。鮑氏刻成後,阮元於嘉慶年間亦借此本影刻,收入《宛委别藏》(D2)。民國間商務印書館據鮑刻D1本排印《蘋洲漁笛譜》(D3),收入《叢書集成初編》。

今存周密詞集已見上述,惟剩一種未及,此本獨立於《草窗詞》與《蘋洲漁笛譜》兩大系統之外,乃中國國家圖書館所藏之一卷本《弁陽老人詞》(E1)。E1本亦爲鈔本,由於版心下方有“芷蘭之室”字樣,故皆著録爲“清芷蘭之室鈔本”。E1本編次與《蘋洲漁笛譜》、《草窗詞》迥異,乃是將同調詞歸在一起,各詞調按照字數由少到多的順序排列,以《長相思》(燈輝輝)始,終於《大酺》(又秭歸啼),共收詞一百五十五闋,即今日所見周密詞全部(包括三首周晉詞),顯然是後人整理之本。是本鈔者已作校勘,以雙行小字將異文鈔出。觀校記所言,可知校本已經包括了《草窗詞》及《蘋洲漁笛譜》,然E1本究竟鈔自何種周密詞集,已不得而知矣。是本卷首鈐印甚夥:“老屋三間,賜書萬卷”、“歙西長塘鮑氏知不足齋藏書印”,是爲鮑廷博藏書印;“錢江何氏夢華館藏”,乃何元錫藏書印;“密韻樓”、“蔣祖詒讀書記”,乃烏程蔣汝藻、蔣祖詒父子之印;“德均審定”、“松江讀有用書齋金山守山閣兩後人韓德均錢潤文夫婦之印”,即松江韓德均印,爲清末著名書家韓應陛後人。卷末即鈐有韓應陛之“韓應陛鑑藏宋元名鈔名校各善本於讀有用書齋印記”一印,可知韓應陛時期此書已入韓家。E1本雖輾轉諸多藏書名家之手,然始終未出今浙北地區,鈔録時間當不晚於鮑廷博,嘉慶之前應已完成。

根據上述,可將周密詞集版本系統列得一表,附於本文之末。爲節省篇幅,每組版本系統皆僅列舉祖本或可見之最早本。

二 從鈔本《草窗詞》看《蘋洲漁笛譜》與《草窗詞》之關係

在鮑廷博刊刻《草窗詞》(B1)之前,《草窗詞》皆以鈔本形式流傳,而實際上《蘋洲漁笛譜》的刊刻也要等到鮑刻D1本的問世。由於A組鈔本《草窗詞》最晚也鈔在乾嘉之際,那麽可以判斷,直到乾隆後期,周密詞集皆只有鈔本傳世。然自B1、D1二本刻成之後,學者皆就刻本立論,探究《蘋洲漁笛譜》與《草窗詞》之關係。阮元已作出《蘋洲漁笛譜》優於《草窗詞》的判斷,後朱祖謀、夏承燾皆根據小序的詳略得失頗相懸異以及誤收周密之父周晉三詞判斷非周密自定,並且認爲其輯録草率。*朱祖謀《草窗詞》跋,見朱氏無著庵校刻本《草窗詞》卷末;夏承燾《周草窗年譜》,見《夏承燾集》(1)《唐宋詞人年譜》,杭州,浙江古籍出版社、浙江教育出版社,1997年,頁368。這些論述勢必存在兩個前提: 一, 鮑刻B1本是最爲精審的《草窗詞》版本;二, 鮑刻B1本與此前A組諸鈔本内容基本一致。今日關於《草窗詞》版本的論述並未區分A組與B組,而是將其視作同一版本系統,可見上述兩大前提已成共識。然而刻本要到嘉慶年間纔問世,之前的鈔本或許包含較爲原始的信息。其實在B1本問世之前,江昱已根據兩種鈔本《草窗詞》對二者進行校勘,並在其著《山中白雲詞疏證》卷三中將結論公佈:

《薲洲漁笛譜》凡二卷,流傳頗少。嘗得之武林友人,其字體似從宋槧影鈔。此外余先後尚得二本,皆名《草窗詞》。一爲吴氏鈔本,一則周司農櫟園先生所藏。閑以三者互校,吴本皆周本所有,而《薲洲》與周本校,則《薲洲》内西湖十景詞并各詞小序,周本悉無之。然周本亦有數闋爲《薲洲》所無,當校定彙爲一集,以成弁陽翁之全璧云。*江昱疏證《山中白雲》卷三,《彊村叢書》(6),頁5242—5243。

江昱所言吴氏鈔本未知是否即吴訥《百家詞》本(A1),觀其更重周亮工所藏本,則是本應晚於明末,乃清前期書家鈔録,長洲吴銓或更有可能,然亦俟詳考。江昱言二本皆無小序,則與今諸《草窗詞》本相同,不過其並没有作出類似阮元的優劣判斷,與阮元以降諸公就刻本認定《草窗詞》僞舛尤甚的觀點相出入。此外A組鈔本皆成書於嘉慶之前,B組各本皆成書於嘉慶之後,這種時間差異也不免讓人懷疑鮑刻B1本與江昱所見鈔本有所差異,A組與B組並非同一版本系統。於是,有必要依照江昱思路審查A組與B組《草窗詞》文本,將二者與《蘋洲漁笛譜》一并互校,重新考察《草窗詞》的結集情況。

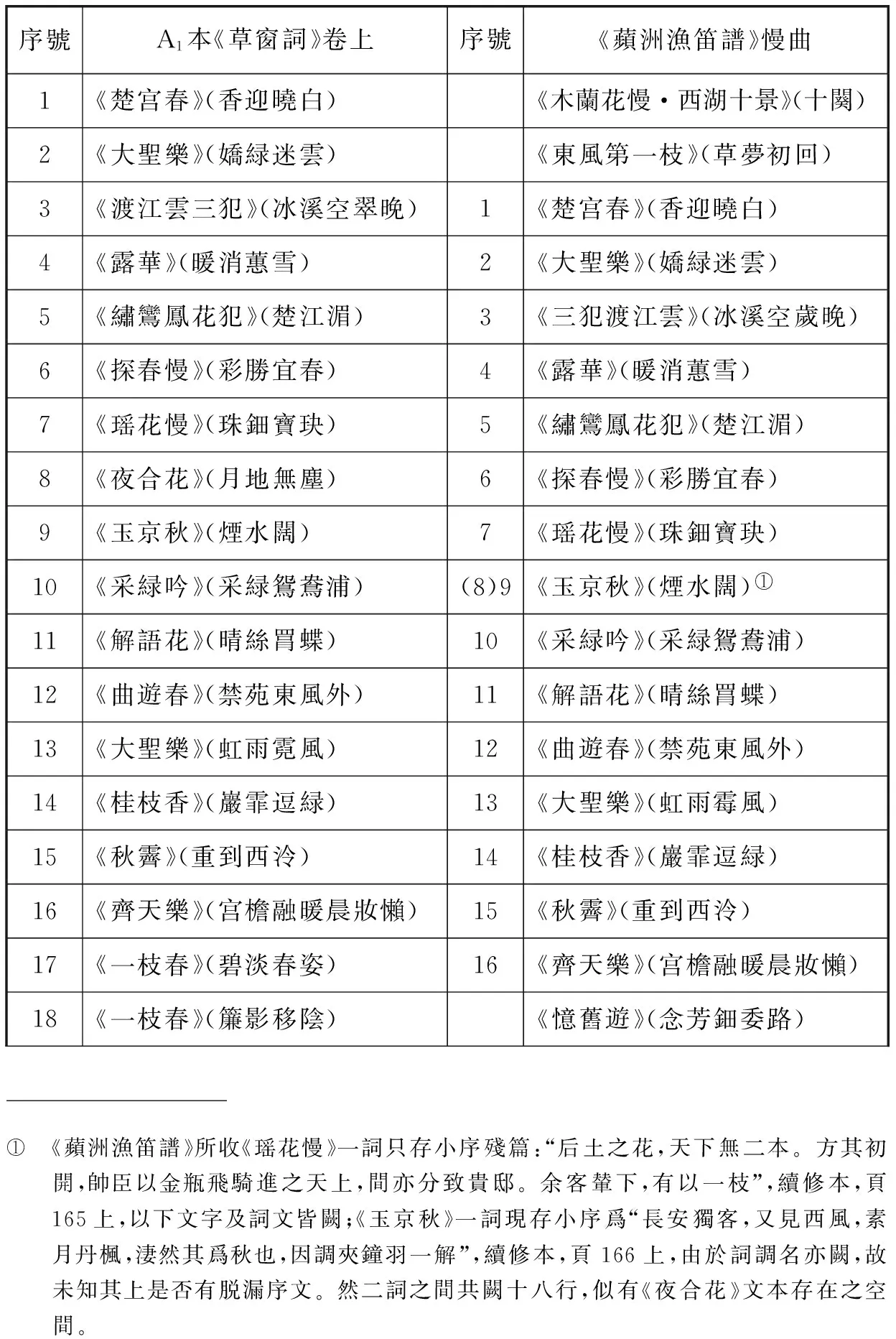

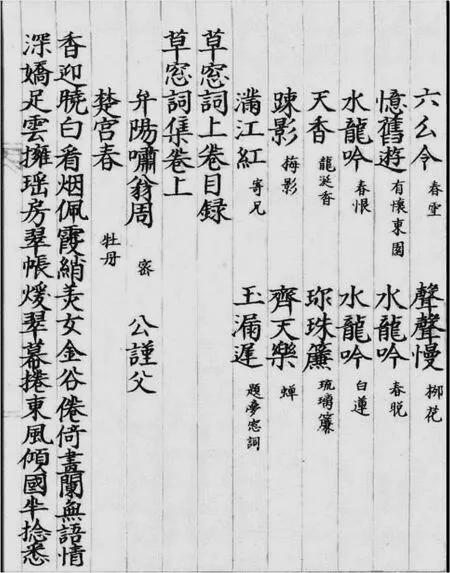

《蘋洲漁笛譜》與《草窗詞》最明顯的不同除了序跋有無外,還有就是編次順序。《蘋洲漁笛譜》二卷編次無序,小令慢詞似率意編排。然而《草窗詞》兩卷則編次有序,上卷皆收慢詞,下卷大部分爲小令,基本上是同調詞歸在一起。可是《草窗詞》諸詞調順序並非與《弁陽老人詞》(E1)一樣按照字數多少排列,似乎找不到編次線索。然而若將其與《蘋洲漁笛譜》對校,則很容易發現其編次完全遵循《蘋洲漁笛譜》。兹以慢詞爲例,將《蘋洲漁笛譜》所收慢詞依次檢出,與鈔本《草窗詞》卷上順序相比,可得下表:

序號A1本《草窗詞》卷上序號《蘋洲漁笛譜》慢曲1《楚宫春》(香迎曉白)《木蘭花慢·西湖十景》(十闋)2《大聖樂》(嬌緑迷雲)《東風第一枝》(草夢初回)3《渡江雲三犯》(冰溪空翠晚)1《楚宫春》(香迎曉白)4《露華》(暖消蕙雪)2《大聖樂》(嬌緑迷雲)5《繡鸞鳳花犯》(楚江湄)3《三犯渡江雲》(冰溪空歲晚)6《探春慢》(彩勝宜春)4《露華》(暖消蕙雪)7《瑶花慢》(珠鈿寶玦)5《繡鸞鳳花犯》(楚江湄)8《夜合花》(月地無塵)6《探春慢》(彩勝宜春)9《玉京秋》(煙水闊)7《瑶花慢》(珠鈿寶玦)10《采緑吟》(采緑鴛鴦浦)(8)9《玉京秋》(煙水闊)①11《解語花》(晴絲罥蝶)10《采緑吟》(采緑鴛鴦浦)12《曲遊春》(禁苑東風外)11《解語花》(晴絲罥蝶)13《大聖樂》(虹雨霓風)12《曲遊春》(禁苑東風外)14《桂枝香》(巖霏逗緑)13《大聖樂》(虹雨霉風)15《秋霽》(重到西泠)14《桂枝香》(巖霏逗緑)16《齊天樂》(宫檐融暖晨妝懶)15《秋霽》(重到西泠)17《一枝春》(碧淡春姿)16《齊天樂》(宫檐融暖晨妝懶)18《一枝春》(簾影移陰)《憶舊遊》(念芳鈿委路)①《蘋洲漁笛譜》所收《瑶花慢》一詞只存小序殘篇:“后土之花,天下無二本。方其初開,帥臣以金瓶飛騎進之天上,間亦分致貴邸。余客輦下,有以一枝”,續修本,頁165上,以下文字及詞文皆闕;《玉京秋》一詞現存小序爲“長安獨客,又見西風,素月丹楓,淒然其爲秋也,因調夾鐘羽一解”,續修本,頁166上,由於詞調名亦闕,故未知其上是否有脱漏序文。然二詞之間共闕十八行,似有《夜合花》文本存在之空間。

(續表)

(續表)

由此可見,《百家詞》本(A1)卷上第1—51闋皆見於《蘋洲漁笛譜》,編次順序完全一致,*《徵招》、《酹月》二闋,實乃《蘋洲漁笛譜》附編,大字題寫,與正文字體不同。又有小字鈔録王橚跋語云:“昔登霞翁之門,翁爲予言: 草窗樂府妙天下。因請其所賦觀之,不寧惟協比律呂,而意味迥不凡。《花間》、柳氏真可爲輿臺矣。翁之賞音信夫!近觀《徵招》、《酹月》之作,淒涼掩抑,頓挫激昂,此時此意,猶宋玉之悼屈平也歟?一倡三嘆,使人泫然增疇昔之感,因爲書之,以識予懷云。王橚。”《蘋洲漁笛譜》卷二,續修本,頁188下。可知此跋非爲《蘋洲漁笛譜》所作,而是王橚手書二詞之後,又自爲二詞所作之跋。故此應非二卷原收,乃將王橚手書二詞附編於後,以作補遺之用。更可能是後人過録時所爲,不能以此判斷《蘋洲漁笛譜》兩卷先後結集。第52—58闋則爲《蘋洲漁笛譜》所無。與之相似,《百家詞》本(A1)卷下共收詞五十七闋,第1—41闋由《桃源逢故人》(流蘇靜掩羅屏小)始,終於《柳梢青》(夜鶴驚飛),均見於《蘋洲漁笛譜》。這四十一闋按照詞調歸類編排,同調内諸詞順序與《蘋洲漁笛譜》相同,詞調的排序則與每調詞首闋在《蘋洲漁笛譜》出現的先後一致。而卷下第42—57闋則爲《蘋洲漁笛譜》所無,其間包括了三闋周晉詞。諸A組鈔本《草窗詞》編次皆同《百家詞》本(A1)。如是可知,《草窗詞》應是周密詞集的第二次結集,以《蘋洲漁笛譜》爲藍本,依照小令慢詞重新釐定爲兩卷,而將後出於《蘋洲漁笛譜》的新作按照小令慢詞之體分别補在各卷之末。

《百家詞》本(A1)卷下所補詞中,從《四字令》(殘月半籬)至《少年遊》(簾綃寶相捲宫羅)十闋皆爲小令,符合上述體例。但其後又有五闋慢詞一闋小令,並不符合補遺體例。這可能是因爲前十闋乃卷下補輯部分,故皆是小令,而後六闋則是全書編成之後又搜集到的新詞,是爲第二次補遺,故編於最末,由於數量過少,不便再作分卷,從而與下卷諸詞混雜在一起,造成下卷以小令爲主摻雜慢詞的面貌。如此編集體例,確實更可能是他人輯録,然其編次謹嚴,又反覆增補,顯然有存詞意識,似乎並非妄人所爲,亦不大會與周密完全無涉。觀其所補之詞,《樂府補題》所收周密詞全録,而《絶妙好詞》所選二十二闋周密詞僅録三闋,*卷下所補《江城子》(羅窗曉色透花明)、《少年遊》(簾綃寶相捲宫羅)二闋亦見《絶妙好詞》所選《效顰十解》中,然《草窗詞》分别題作“擬賀方回”與“宫詞擬小山”,《效顰十解》中則題作“擬蒲江”與“宫詞擬梅溪”,應是周密後來修改,收進《效顰十解》中。故嚴格來説,只有一闋與《絶妙好詞》同。則其結集時間應在《樂府補題》後,《絶妙好詞》前。結合周密自選《絶妙好詞》時不選《蘋洲漁笛譜》中詞的現象,或是有意識與《蘋洲漁笛譜》、《草窗詞》二種保持距離,所選之詞甚至是補《草窗詞》之遺,爲《草窗詞》結集之後所作詞。

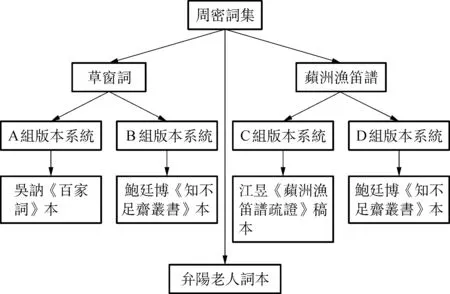

此種推測,或許可從A組諸鈔本卷首署名字體獲得旁證。現存周密詩集《草窗韻語》六卷已被公認爲咸淳十年(1274)結集,爲周密手定自寫,最重要的證據便是《草窗韻語》署名“密”字從三點從人,與周密他種題跋手迹皆同(見附圖三)。*《夏承燾集》(1),頁367。A1本《草窗詞》題名爲“弁陽嘯翁周密公謹父”,皆書以大字,惟“密”字以小字寫就,字形雖非與《草窗韻語》完全一致,然書以相近之異體“宻”(見附圖一)。這種情況非《百家詞》通例,或許提示着依據之底本“密”字有特殊寫法,可能即摹自周密手書。其他A組鈔本皆作“宻”,應全部與《百家詞》本同源。

今本《草窗詞》與《蘋洲漁笛譜》題序有詳略之異,《笛譜》的長序都不見於《草窗詞》,而《草窗詞》的詞題亦有與長序完全舛誤者。如朱祖謀指出之《齊天樂》(清溪數點芙蓉雨)一闋《草窗詞》題作“赤壁重遊”,與《笛譜》序文所言放舟湖州三匯之交迥異。然而此種舛誤誠爲罕出,絶大多數詞題還是符合《蘋洲漁笛譜》長序之意,有的甚至可以與《笛譜》互相發明。*如《拜星月慢》一闋,《蘋洲漁笛譜》小序言在“四橋煙水”、“垂虹亭”上思念友人,而《草窗詞》題作“春暮寄夢窗”,可知所思之友人即吴文英也。詳見金啓華、蕭鵬《周密及其詞研究》,頁80—81。而《蘋洲漁笛譜》中數闋題贈菞雲詞,《草窗詞》皆題作“寄閑”,則可知乃與張樞唱和之作。根據上文可知,《草窗詞》編者從《蘋洲漁笛譜》鈔録諸詞,態度頗爲嚴謹,既然完全遵照《笛譜》順序,故而全然改動《笛譜》序文似難以成立。其實,詳觀《笛譜》諸序文,可以發現許多題序爲後來補添,字數越多者越爲明顯。如開篇題詠西湖十景的十闋《木蘭花慢》總序即云:

西湖十景尚矣。張成子嘗賦《應天長》十闋誇余曰:“是古今詞家未能道者。”余時年少氣鋭,謂此人間景,余與子皆人間人,子能道,余顧不能道耶?冥搜六日而詞成。成子驚賞敏妙,許放出一頭地。異時霞翁見之曰:“語麗矣,如律未協何?”遂相與訂正,閲數月而後定。是知詞不難作,而難於改;語不難工,而難於協。翁往矣,賞音寂然。姑述其概,以寄余懷云。*《蘋洲漁笛譜》卷一,頁157下。結合陳允平《日湖漁唱》所收西湖十景詞跋語可知,周密這組詞受楊瓚指點,寫於景定四年(1263)之前,*陳允平《西湖十詠》跋語云:“右十景,先輩寄之歌詠者多矣。霅川周公謹以所作《木蘭花》示余,約同賦,因成。時景定癸亥歲也。”見唐圭璋《全宋詞》(5),北京,中華書局,1999年,頁3929。然序文卻寫於楊瓚逝世之後。據夏承燾考證,楊瓚卒於咸淳五年(1269)前,*《夏承燾集》(1),頁338。可知詞序不僅後補,而且可以相隔數年。集中涉及楊瓚的詞序,皆是後來補題,時間應與《木蘭花慢》相近,即楊瓚去世之後。這些詞序記録着與楊瓚交往的細節,以此懷念逝去的導師與知音。故可知周密曾大規模添補詞序,宋亡前後手定《蘋洲漁笛譜》之時應是最可能的時間。《草窗詞》題序簡略,或是由於編者所據的《笛譜》乃是周密補序前之初稿本。

如此則《草窗詞》與《蘋洲漁笛譜》關係實非常密切,編者雖不大可能爲周密自己,然其應也知悉,故編者可獲睹《笛譜》原始稿本,草窗於《絶妙好詞》中亦有意避之,並加以補誤。題名“弁陽嘯翁”者,符合周密宋亡後自號習慣。宋亡前多題“齊人周密公謹父”,如《草窗韻語》即題此。宋亡後多以弁陽自號,如弁陽老人、弁陽翁等,其亦將宋亡後詩集命名爲《弁陽集》,故《草窗詞》署名爲弁陽嘯翁或也經過周密本人同意。江昱雖根據周晉作堂曰嘯詠而在《蘋洲漁笛譜疏證》中懷疑弁陽嘯翁别號有誤,然其亦未下定論。汪珂玉《珊瑚網》卷一〇著録元代書家郭畀手書詩文一帙,其間包括這樣的文字:“嘯翁詞云:‘草夢初回,捲簾盡放閑愁去。晝長無侶。自對黄鶯語。 絮影蘋香,春在無人處。移舟去。未成新句。一硯梨花雨。’”這首詞即《草窗詞》卷下誤補之周晉《點绛唇》,故郭畀當是從題爲弁陽嘯翁之《草窗詞》中閲讀此詞,且未見《絶妙好詞》。又據郭畀跋語,知其書於大德十一年(1307),則《草窗詞》於周密卒後不久即已廣泛流傳。*汪珂玉《珊瑚網》卷一〇,文淵閣四庫全書本,818册,頁162下。

如此再觀鮑刻《草窗詞》(B1)編次,卷上同《百家詞》本(A1),卷下則將《笛譜》部分與補輯部分詞調重出者歸并,已然破壞原本編集體例,且其卷首“密”字非異體,故無復《草窗詞》原貌。鮑刻《蘋洲漁笛譜》(D1)署名“密”字亦非異體(見附圖五),然江昱稿本(C1)、江恂刻本(C2)署名皆作“宻”,則可推測鮑廷博在刊刻詞集時有所改動。

三 從《蘋洲漁笛譜》看《草窗詞》鈔刻二系統的文本差異

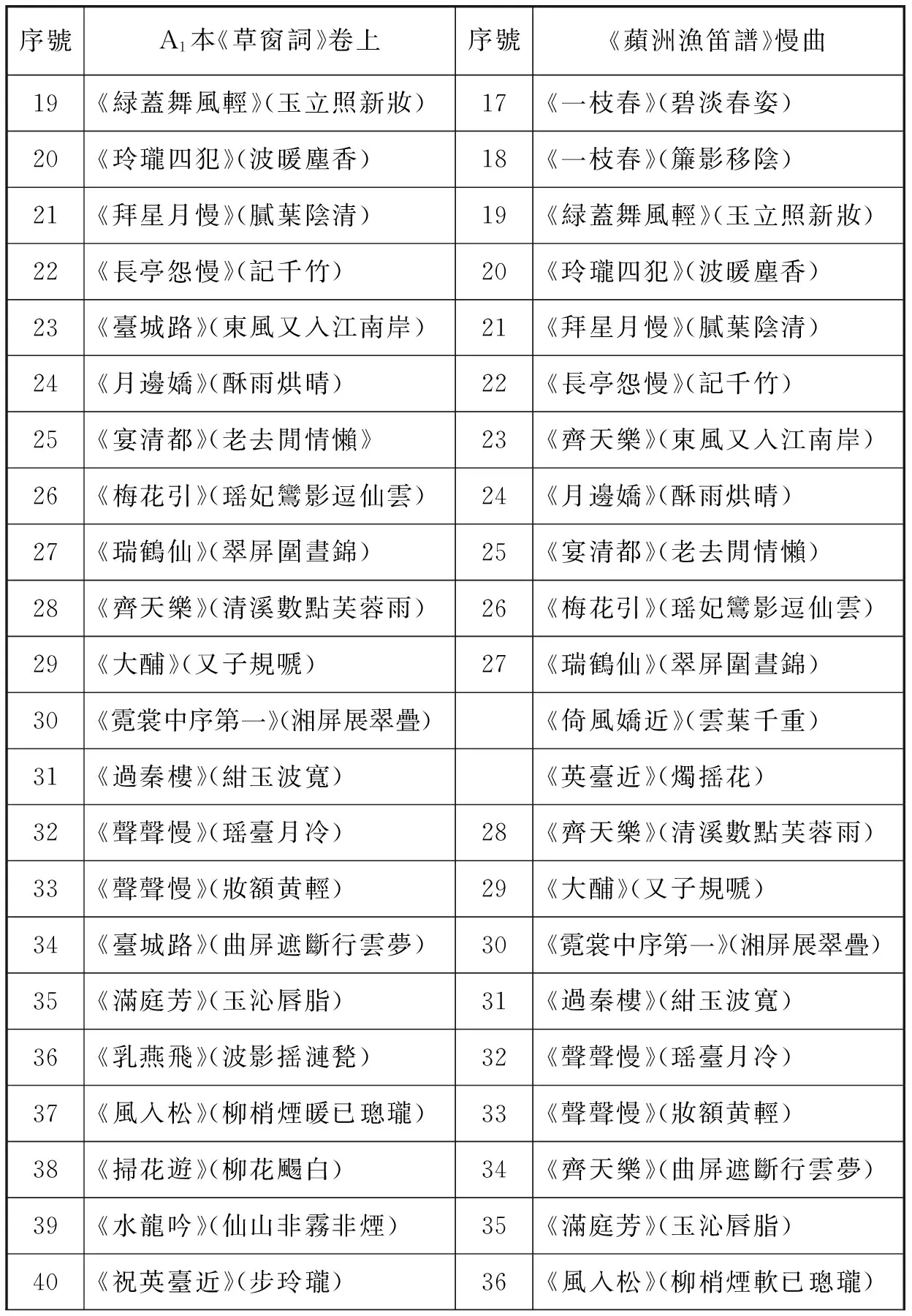

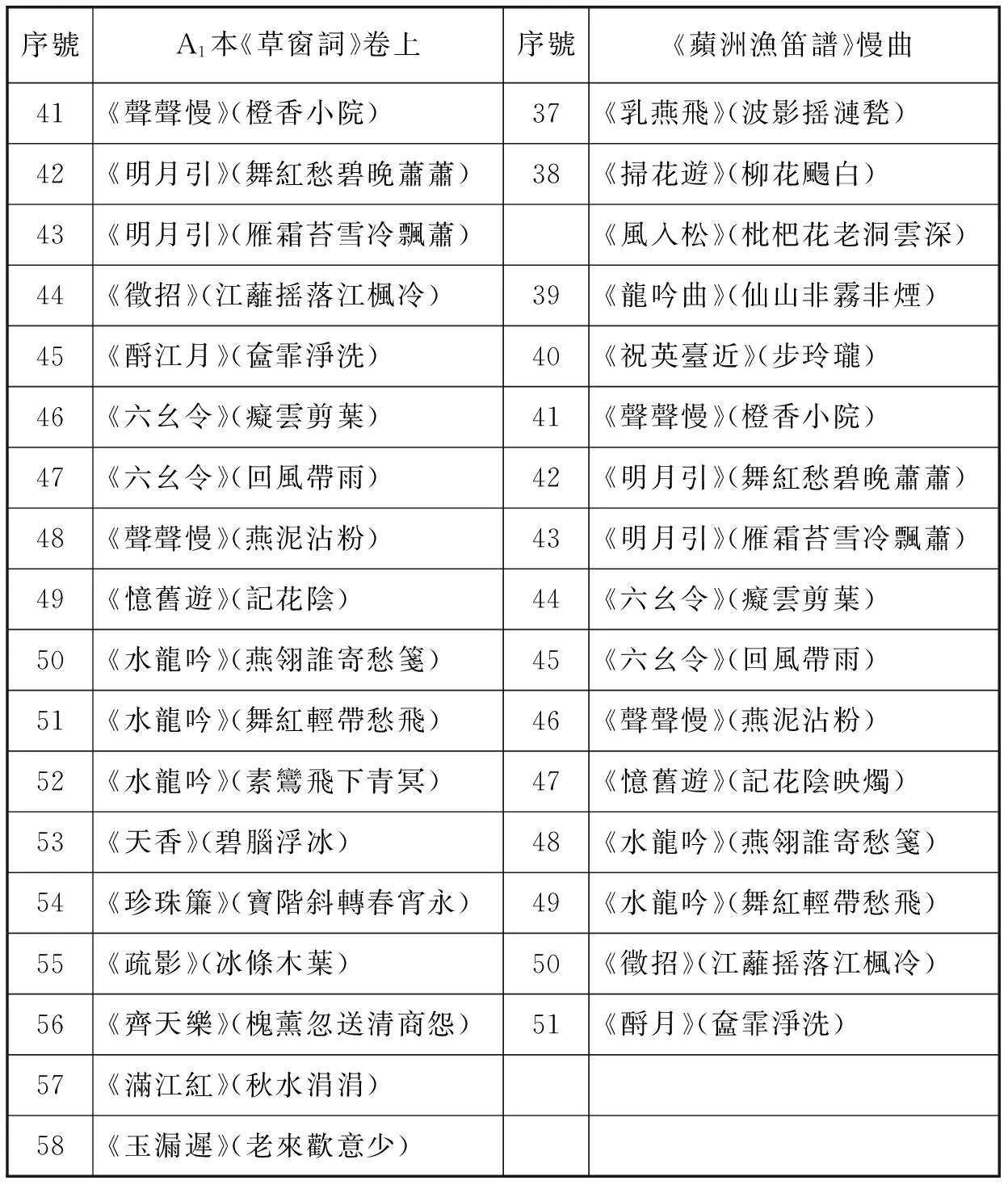

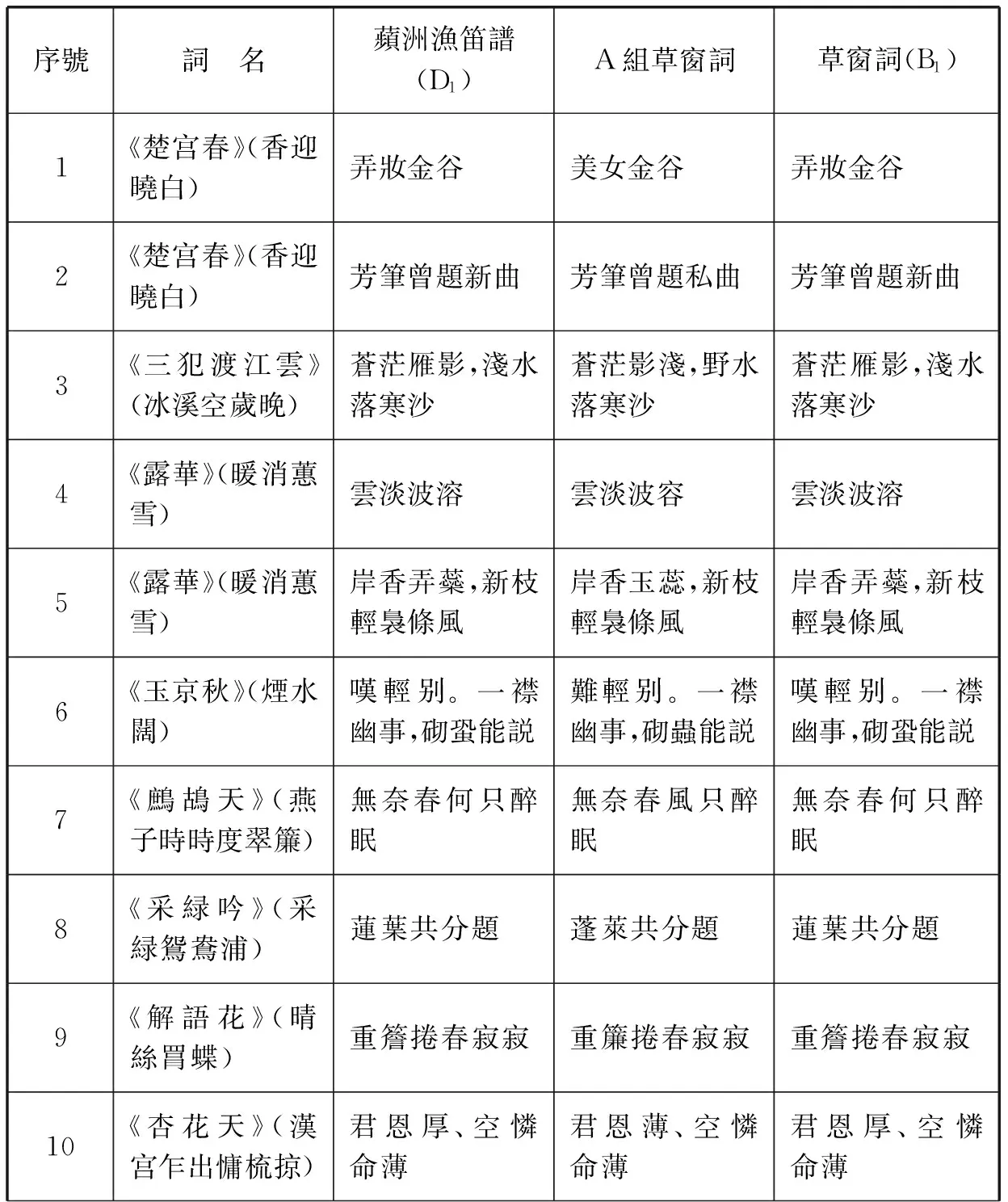

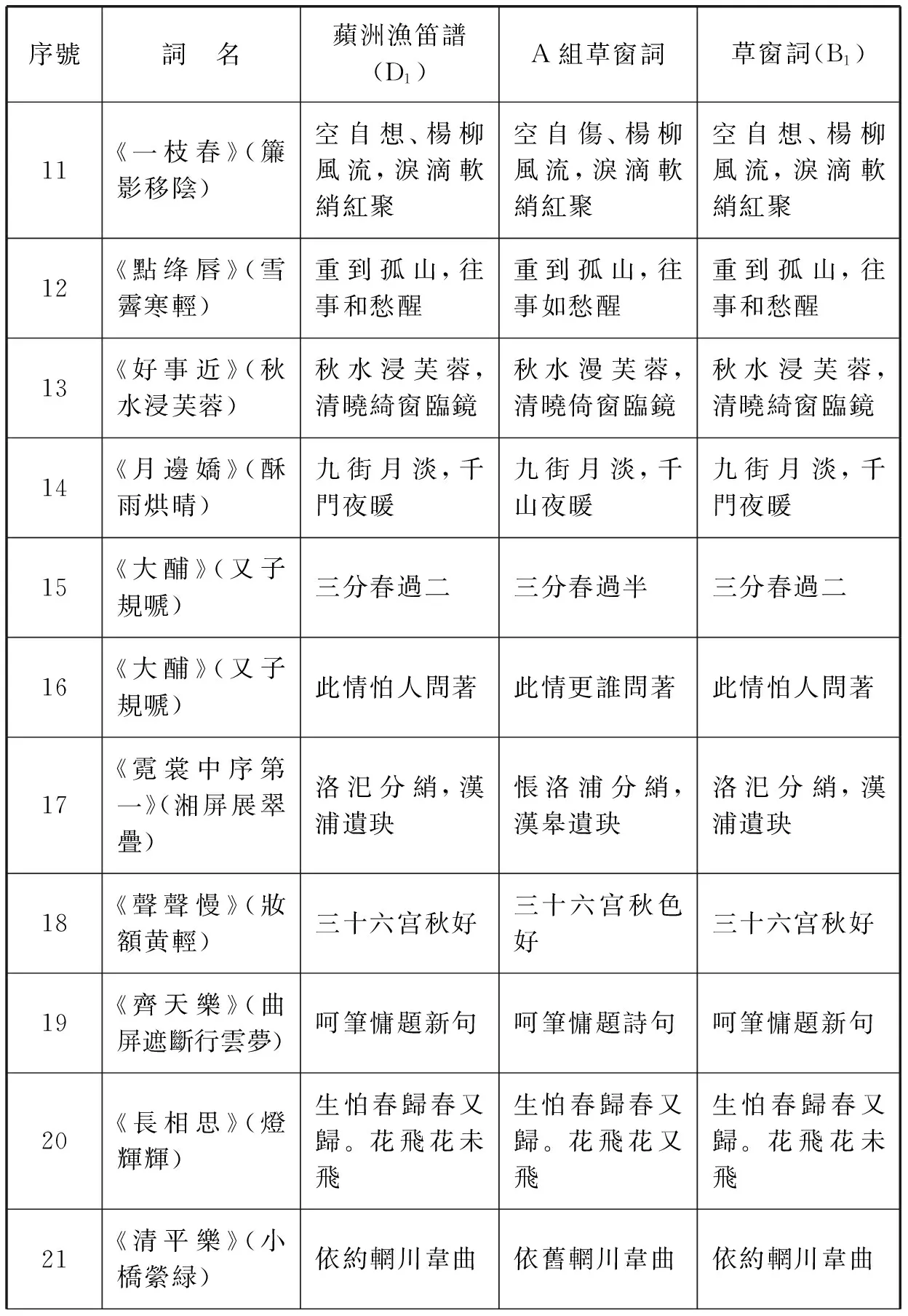

上文已言A、B二組《草窗詞》在編次面貌上有所不同,而從文字差異方面更能看出二者屬於不同的版本系統。鮑廷博已經對校出《蘋洲漁笛譜》與《草窗詞》之間的大量異文,然而其所刻《草窗詞》(B1)與A組《草窗詞》之間亦存在文本多歧現象。儘管鈔本魯魚較多,但還是有相當數量的異文非鈔手舛誤。將這些異文與《蘋洲漁笛譜》對校後可以發現,鈔本與刻本相異者皆有一方與《笛譜》同。兹選取其間有代表性之例,列表如次:

序號詞 名蘋洲漁笛譜(D1)A組草窗詞草窗詞(B1)1《楚宫春》(香迎曉白)弄妝金谷美女金谷弄妝金谷2《楚宫春》(香迎曉白)芳筆曾題新曲芳筆曾題私曲芳筆曾題新曲3《三犯渡江雲》(冰溪空歲晚)蒼茫雁影,淺水落寒沙蒼茫影淺,野水落寒沙蒼茫雁影,淺水落寒沙4《露華》(暖消蕙雪)雲淡波溶雲淡波容雲淡波溶5《露華》(暖消蕙雪)岸香弄蘂,新枝輕裊條風岸香玉蕊,新枝輕裊條風岸香弄蘂,新枝輕裊條風6《玉京秋》(煙水闊)嘆輕别。一襟幽事,砌蛩能説難輕别。一襟幽事,砌蟲能説嘆輕别。一襟幽事,砌蛩能説7《鷓鴣天》(燕子時時度翠簾)無奈春何只醉眠無奈春風只醉眠無奈春何只醉眠8《采緑吟》(采緑鴛鴦浦)蓮葉共分題蓬萊共分題蓮葉共分題9《解語花》(晴絲罥蝶)重簷捲春寂寂重簾捲春寂寂重簷捲春寂寂10《杏花天》(漢宫乍出慵梳掠)君恩厚、空憐命薄君恩薄、空憐命薄君恩厚、空憐命薄

(續表)

(續表)

上表中第1—22條爲鮑刻《草窗詞》(B1)與《蘋洲漁笛譜》同而與A組異者,第23—32條爲A組與《蘋洲漁笛譜》同而與鮑刻《草窗詞》(B1)異者。雖無法確認孰是孰非,然而文字的差異卻影響着詞情的深淺。第2條,《笛譜》全句爲“猶想沈香亭北。人醉裏,芳筆曾題新曲”,乃是簡單化用李白沉香亭賦詩的典故以綰合賦牡丹之詞旨,此爲詞家習用。而A組所作“私曲”則不再指曲子,而是言個人心衷,如是則添入了花外之人情,全詞不再富貴悠閑,而帶上了幾分傷懷。第11條《笛譜》的“空自想”明顯要比A組之“空自傷”情感平和。第16條《笛譜》作“此情怕人問著”,乃是不忍言説舊情之意,而A組“此情更誰問著”,則變成無人解聽内心惆悵,比欲言又止淒厲許多。第19條《笛譜》作“呵筆慵題新句”,乃是近來因思人惆悵而懶題新詩,若依A組作“詩句”,則詞中人乃是無聊已甚、久不題詩矣。可見A組《草窗詞》文本表達出的情感要比《蘋洲漁笛譜》更加外露。

詞情以外,有些異文還體現着聲律的差異,與詞譜相較,呈現出此合彼出的現象。第1條調倚《楚宫春》,宋詞此調今只存兩闋,另一闋爲仲殊所撰。異文處仲殊詞作“千點珠結”,聲律爲“平仄平仄”,《欽定詞譜》據此將第二字定爲聲律吃緊處,需嚴守平仄。*陳廷敬、王奕清等《欽定詞譜》卷三四,北京,中國書店影印,1983年,頁2421。如此則A組“美女金谷”較《笛譜》“弄妝金谷”更爲合律。不過後者在詞意方面更爲順暢。觀A組諸本“弄”字皆寫作“骻”,與“美”字實易相混,文本歧異或由此而生。第8條調倚《采緑吟》,此調雖别無其他宋詞可校,然據小序可知實際就是《塞垣春》一調,周密此作與周邦彦相同。觀清真詞在此條異文處文字爲“寂寥寒燈下”,方千里和韻詞作“獨游花陰下”,可見首二字多作“仄平”,*同上書卷二五,頁1671—1673。如是則A組“蓬萊”較《笛譜》“蓮葉”更爲合律。然“蓮葉共分題”與序文“酒酣,采蓮葉,探題賦詞”相合,詞意也較爲順暢,更能體現吟社之風雅。第12條調倚《點绛唇》,此是熟調,詞作甚夥,然綜觀諸闋,其聲律與格律詩接近,異文處應作“中仄平平仄”。*陳廷敬、王奕清等《欽定詞譜》卷四,頁247。故A組之“往事如愁醒”較《笛譜》之“往事和愁醒”更爲合律。然“往事如愁醒”似乎不通,“往事和愁醒”則云往事是與愁緒一起重新縈繞在心頭,反而更能表達出舊地重遊的滄桑感慨。這些例子表明《蘋洲漁笛譜》文本聲律未嚴處反而詞意流暢,或是周密手定時所改。而第1、第8兩條皆是將“平仄”改作“仄平”,或是以拗句法救之,可見同時做到協律與意暢是非常困難的專業之事。

綜上可知A組《草窗詞》的文本詞情淒厲,而《笛譜》的文本則詞意流暢、内在邏輯合理。二者如此相異處,鮑刻B1本皆同《笛譜》,文本呈現詞情和婉、詞意流暢的特點。而鮑刻B1本與A組諸本、《笛譜》相異者亦能看出此兩點精神,而且較另二者文本更爲合律。第24條調倚《齊天樂》,此調乃南宋諸家慣用,《欽定詞譜》收録八體,與過片異文處合者凡四,聲律皆作“仄平平仄仄”,如周邦彦“故人相望處”、吴文英“畫船皆不載”等。*同上書卷三一,頁2159—2169。故鮑刻B1本“怕紅顔漸減”較《笛譜》、A組文本合律,且與下文“芳意偷變”更合,都是一種漸變的年華老去,詞情較爲平和。第25條《笛譜》與A組皆作“年少忍負韶華”,此意乃是狠心孤負年華之意,而與下文“儘占斷、艷歌芳酒”相聯,則略顯不通,全詞並没有勸人發憤、莫負青春之意。而鮑刻B1本作“年少恐負韶華”則非常順暢,又與詞體“戲調夢窗”的諧謔氣氛相吻合。第28條《笛譜》與A組皆作“六橋鶯曉”,而鮑刻B1本作“六橋鶯晚”。觀下對句“兩堤鷗暝”則是傍晚場景,而其後詞境漸漸入夜,以至有“波涵月彩”之語,故此詞描繪的是一次傍晚開始的雅集,作“晚”較爲通暢。

綜上可見,鮑刻B1本與A組諸本文本多歧,且有相當數量並非鈔手訛誤,而其他B組版本均同B1本,故而A、B二組完全可以視作兩種不同的版本系統,不妨將其以文本載體的不同命名爲鈔本系統與刻本系統。經文字的比勘可知,B組文本要優於A組,甚至比《蘋洲漁笛譜》還要略勝一籌,從中可以看出周密重字面、謹聲律的特點,亦可發現其重視詞意和暢、詞情嫻雅而不放縱情緒的風格。然而鮑刻B1本雖爲精善,其是否的確盡量客觀再現《草窗詞》原貌卻需要另行考慮。上文已言,在編次方面鮑刻B1本已經改變了原初樣貌,而這些異文更可能同樣是鮑氏刻書之時的自行校改。

如上所述,清初詞家並未寓目《蘋洲漁笛譜》,他們面對的周密詞集就是《草窗詞》。現存清初諸《草窗詞》本皆是鈔本,各公私書目也未著録有某種刻本在清初流傳,故清初詞家見到的《草窗詞》版本更可能與鈔本系統相近。文本對校爲此提供了有力依據。明末董斯張《吴興藝文補》録周密詞二十二闋、朱彝尊《詞綜》選周密詞五十四闋、康熙朝《御選歷代詩餘》選周密詞一百零五闋,凡鮑刻B1本與A組鈔本相異處,上三種選本多同A組,而選本與A組不合者也與鮑刻B1本、《笛譜》相異。康熙朝兩大詞譜著作《詞律》與《欽定詞譜》所舉周密詞的文本亦同A組鈔本,特别是不合律者二書均以另一體視之。如上表中第17條調倚《霓裳中序第一》,此調始自姜夔,白石詞於異文處的文字爲“笛裏關山,柳下坊陌”,未見A組鈔本所多之領字。然《欽定詞譜》正是在白石詞後鈔録此詞,並標爲又一體。*陳廷敬、王奕清等《欽定詞譜》卷二九,頁2040。第18條亦是如此,《聲聲慢》爲宋人慣填,《欽定詞譜》收録此詞在内的十四體。然除周密此闋之外,其餘十三體過片皆作六言句,*陳廷敬、王奕清等《欽定詞譜》卷二七,頁1827—1842。檢校其他宋人詞作,亦未見過片七言者。從而可知明中葉至清前期,詞家不僅未見《蘋洲漁笛譜》,亦不曾知曉有B組刻本系統存在。

國圖藏《弁陽老人詞》(E1)能發此間奥秘之最後一環。由於E1本鈔者曾以《蘋洲漁笛譜》與《草窗詞》對校,故根據異文校記可以看出其所用《草窗詞》爲何種系統。E1本校記與《草窗詞》相關者凡九十七條,不僅上表所列A組與B1本異者皆同A組,就連A組明顯脱漏或鈔手舛誤的文本亦均出校記,可知E1本作爲B1本之前最後一種鈔本,其所用《草窗詞》亦來自A組鈔本系統。據此完全可以判斷,鮑刻B1本之前,《草窗詞》只有一種版本系統流傳。E1本卷首有“老屋三間,賜書萬卷”、“歙西長塘鮑氏知不足齋藏書印”兩方藏書印(見附圖四),這明白提示E1本曾被鮑廷博收藏,那麽鮑廷博顯然知曉鈔本系統的面貌,也肯定知道鈔本系統與己刻之間文本多歧,不過鮑氏在其刻B1本中絲毫未透露此點。據E1本所載其他藏書印可知,E1本後來被韓應陛獲得,並三代相傳。在《讀有用書齋韓氏藏書目》中即著録了E1本,並標注“鮑淥飲校”。*《讀有用書齋韓氏藏書目》,上海圖書館藏常熟丁氏淑照堂鈔本。淥飲即鮑廷博之號,可見清末書家判定鮑廷博不僅收藏過此本,而且上面的校記就是他親校而成,也就是説E1本乃是鮑廷博手鈔手校之本。如果確是這樣,那麽鮑氏必然在刊刻B1本時作了修改,他刊刻的《草窗詞》是以A組版本系統爲底本並自行加以校改所成。觀E1本卷末所録題跋基本囊括了今存《蘋洲漁笛譜》、《草窗詞》所收之所有題辭、跋語,包括初見於鮑刻D1本的毛扆跋語,惟江昱跋文未見。可知這位嘉慶之前的鈔校者同時見過《蘋洲漁笛譜》(D1)與鈔本系統《草窗詞》而未見江氏C1、C2本。故鈔校者非常有可能就是鮑廷博。即使E1本校記不是鮑廷博所爲,根據上述材料亦可以判斷鮑氏在刊刻《草窗詞》時做了文本改動,從而呈現出與鈔本系統不一樣的面貌。

既然B1本經由鮑廷博校改,那麽鮑氏自然主要依據其刻《蘋洲漁笛譜》(D1)與其藏《弁陽老人詞》(E1)進行改動。上表所見鮑刻B1本與《笛譜》同而異於A組者應即是鮑氏依據《笛譜》校改之例。但他刻的《笛譜》(D1)與江昱見到的《笛譜》(C1)雖來源同一,但仍略有微異。如上表第9條A組作“重簾捲春寂寂”,《笛譜》(D1)與鮑刻B1本皆作“重簷捲春寂寂”,然無論江昱稿本(C1)還是江恂刻本(C2)皆同A組;第22條亦然,A組作“堤上斜陽風驟”,江昱稿本(C1)、江恂刻本(C2)均與之同,而鮑刻《笛譜》(D1)與B組《草窗詞》皆作“堤上垂楊風驟”。如是更能確定鮑廷博根據其刻《蘋洲漁笛譜》(D1)校改《草窗詞》的事實。而且,《蘋洲漁笛譜》(D1)收於《知不足齋叢書》第八集,《草窗詞》(B1)收於第二十三集。據周生傑考證,第八集在乾隆四十五(1780)至四十六年刊刻,而第二十三集刻於嘉慶十年(1805),*周生傑《鮑廷博藏書與刻書研究》,頁295。如此時間跨度亦説明B1本《草窗詞》晚出,鮑廷博完全有根據《蘋洲漁笛譜》進行校改的時間。更有可能的情況則是在這二十年間,鮑氏獲得《弁陽老人詞》(E1)祖本,隨即重新鈔録,並用《蘋洲漁笛譜》和鈔本系統《草窗詞》與之對校,以成今日面貌。這完全可以視作校改刊刻《草窗詞》的準備工作。至於鮑刻B1本與《笛譜》、鈔本系統《草窗詞》皆不同的文字,則是鮑氏根據其詞學觀念作出的理校。

四 周密詞集文本固定過程的詞學意義

上文分析了周密詞集的諸版本情況,可知在鮑廷博刊刻《蘋洲漁笛譜》(D1)及《草窗詞》(B1)之前,周密詞集皆以鈔本形式流傳,而且文本處於極不穩定的狀態。上表所列爲了反映A組系統與鮑刻B1本之間的典型歧異,故選取的詞句在A組内部均没有明顯不同。但實際上A組諸鈔本内部也存在着不少文本歧異,這種現象顯然與文本載體爲鈔本密切相關。自鮑氏刻周密詞集二種之後,不僅《蘋洲漁笛譜》和《草窗詞》的文本被固定下來,而且兩者之間的異文也被固定下來,從而影響了詞家對於二者關係及周密詞風的判斷與認識。

鮑廷博在刊刻詞集時加以校改並非其偶一爲之,而是清人刻詞慣有的行爲。若仔細梳理周密詞集文本由不斷變化到最終固定的過程,可以發現其背後閃動的都是清代浙西詞人的影子。詞學史上第一次詞集叢刻當屬毛晉的《宋六十名家詞》,在朱彝尊感嘆吴訥《百家詞》抄傳絶少,未見全書的時代,毛晉的《名家詞》便是詞家能够看到的最全的宋詞總集。然而毛晉的詞學觀念秉承明代遺風,從其爲各家詞所作跋語可以看出,他看重的是《花間集》與《草堂詩餘》,同時進黄昇《花庵詞選》而退《絶妙好詞》,很明顯秉持重北輕南的詞學觀。《名家詞》中未收周密、張炎、王沂孫諸人詞作,宋末詞人僅見蔣捷一家,然卻被評價爲“纖巧妍倩”,儼然是《花間》、《草堂》之遺緒。根據毛扆《蘋洲漁笛譜》跋語可知,毛氏家中明明藏有《草窗詞》,但毛晉卻並不把它收入叢刻,這已經表明了對周密的喜惡。上文所論五組《草窗詞》版本基本上流藏於浙西地區,將其與毛晉《名家詞》相對比便發現頗值玩味,這顯然是浙西詞人在建立詞派的時候有意識地推廣周密詞集的流傳。

臺北所藏A2本提示我們浙西詞人並非僅僅鈔傳《草窗詞》,而是全面地搜求、輯佚、傳鈔宋末詞人詞集。朱彝尊在《詞綜·發凡》裏提出了“詞至南宋始極其工,至宋季而始極其變”的經典論調,*《詞綜》,頁10。汪森更是在序文裏爲浙西詞派構建了一條姜夔獨出,史達祖、高觀國羽翼之,張輯、吴文英師之於前,趙以夫、蔣捷、周密、陳允衡、王沂孫、張炎、張翥效之於後的詞學統緒。*《詞綜·序》,頁1。觀其間人物,見於《名家詞》者惟最前面羅列的姜、史、高、吴、張以及統緒中的蔣捷六人,其他宋末詞人皆未見收録,浙西詞統明顯有與毛晉分庭抗禮之勢。既然這些詞人的詞集未被刊刻,那麽浙西詞人顯然要從事詞集整理與傳播的工作。臺北藏A2本正是將周密、張炎、王沂孫三人詞集彙鈔在一起,而可考最早收藏者更是汪森之弟汪文柏(見附圖二),這可謂是當日詞壇風雲際會的見證,完全有可能就是汪文柏鈔録的。

張炎、王沂孫等宋末詞人詞集在清初亦以鈔本形式流傳,文本同樣處於不穩定狀態。與周密詞集分《草窗詞》、《蘋洲漁笛譜》二種相似,張炎詞集分爲《玉田詞》與《山中白雲》二種,王沂孫分爲《玉笥山人詞》與《花外集》二種。這些名稱都能在宋末元初的文獻中找到依據,然而都無法確認現存各本是否就是時人所見的樣貌。文本的不確定不利於詞集的流傳,更不利於以之爲宗的詞學主張被世人接受,於是有必要刊刻這些詞集,將文本固定下來,其間多見與鮑廷博類似的現象,這在張炎詞集上表現得最爲明顯。

從《百家詞》的時代直到清初,諸鈔本張炎詞均爲《玉田詞》二卷,收詞一百五十三闋。然自朱彝尊鈔録錢庸亭所藏陶宗儀鈔本《山中白雲》後,張炎詞文本便固定在《山中白雲》八卷二百九十六闋上,後代重刊,絶大多數以《山中白雲》爲底本。據李符《山中白雲詞》序可知,是本乃由朱彝尊釐定爲八卷,並辨證魚魯,故已非原本舊貌。於是張炎詞集與周密詞集的文本固定過程完全一致,存在着鈔刻兩大版本系統。而若將兩種系統對校,同樣可以發現文本多歧現象,其間異文體現出的詞情深淺也與周密詞集高度相似。如《清平樂》(五湖一葉)一闋,《玉田詞》有句作“夜深獨鶴歸遲。此時何處堪歸”,而《山中白雲》則作“夜深鶴怨歸遲。此時那處堪歸”,顯然《玉田詞》要淒厲哀怨,“獨鶴”與“何處”都是決絶式字眼,《山中白雲》將二詞換過,更符合野鶴孤飛、去留無迹的清空格調。雖然無法確定就是朱彝尊改動,但至少可以説朱氏選擇了後者,而這個選擇則是基於其重清空的詞學主張,他標舉的宗主顯然要高度吻合纔行。不過從一些小序的歧異上還是可以看出清人改動的痕迹: 《聲聲慢》(平沙催曉)一闋,《玉田詞》小序作“北遊答曾心傳惠詩”,《山中白雲》則作“都下與沈堯道同賦”;《國香》(鶯柳煙堤)一闋,《玉田詞》小序云:“沈梅嬌,杭妓也。忽於燕薊見之……”,《山中白雲》則作:“沈梅嬌,杭妓也。忽於京都見之……”這種對於元都北京的稱呼差異顯然帶有更多的清人元素。

作爲影響清代詞壇最深遠的詞派之一,浙西詞人始終没有放棄固定文本這一傳播詞學主張的手段,他們不斷地通過詞選、疏證、新鈔、新刊等方式推動宋末詞人詞集的流傳,同時將這些詞集文本固定在適合他們詞學宗旨的面貌上。江昱同時疏證《山中白雲》與《蘋洲漁笛譜》,汪憲同時珍藏舊鈔本《草窗詞》與《玉田詞》,都是浙西先輩的精神傳承。鮑廷博身居的桐鄉正是浙西詞派的核心區域,從其所刻《蘋洲漁笛譜》、《草窗詞》的文本形態可以看出他秉承着純粹的浙西家法。鮑氏不僅刊刻周密詞集,王沂孫的《花外集》刻本亦首見於《知不足齋叢書》,詞作文本也隨之固定,不再以鈔本《玉笥山人詞》流行。目前關於鮑氏的研究基本圍繞着他的刻書藏書事業,其詞學主張隱而不顯。如今看來,鮑氏未嘗不是一位深諳詞學的文人。鮑氏之後,戈載依舊按照前輩的方式傳佈他的詞學主張。他所選《宋七家詞選》卷五收録周密詞六十九闋,據其跋語可知,戈載見過鮑廷博刊刻的《蘋洲漁笛譜》(D1)和《草窗詞》(B1),並明確表示多從鮑刻《草窗詞》(B1)。然而將其選與諸草窗詞對校後發現,《宋七家詞選》的文本還是和鈔本系統更加接近,其間據鮑刻B1本改正者多是鈔本系統中鈔手所致之舛誤與脱衍,並且依然有不少新見的異文。這説明儘管鮑廷博已經完成了周密詞集的文本固定工作,但是文本的不確定性依然存在,還是會隨着重新刊刻發生變化。戈載雖然表示其多從鮑刻,但其間與鮑刻相異處卻也未加説明,只是在跋文中洋洋自得地表示選擇異文是依靠“後人善讀之,辨其是非耳”。*戈載《宋七家詞選》卷四,道光十七年(1837)翠薇花館刻本。鮑廷博在刊刻《草窗詞》的時候,應也有類似情感吧。

(本文作者係復旦大學中文系博士研究生)

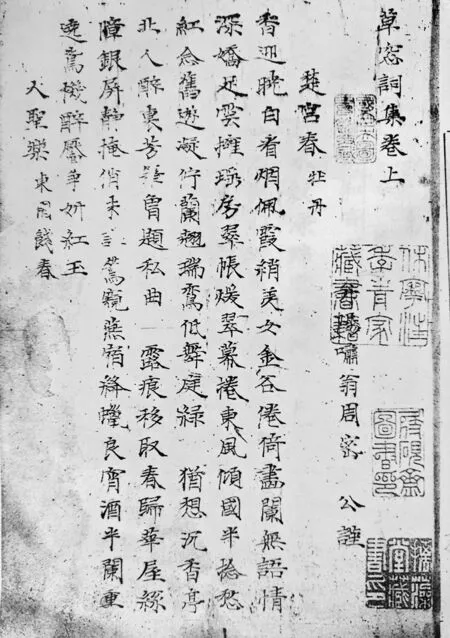

圖一 天津圖書館1989年影印館藏吴訥《百家詞》本《周草窗詞》卷首(A1本)

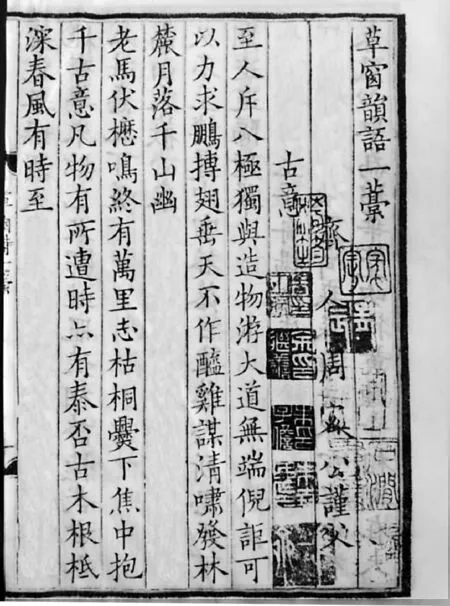

圖二 臺北“國家圖書館”藏舊鈔本《草窗詞》卷首(A2本)

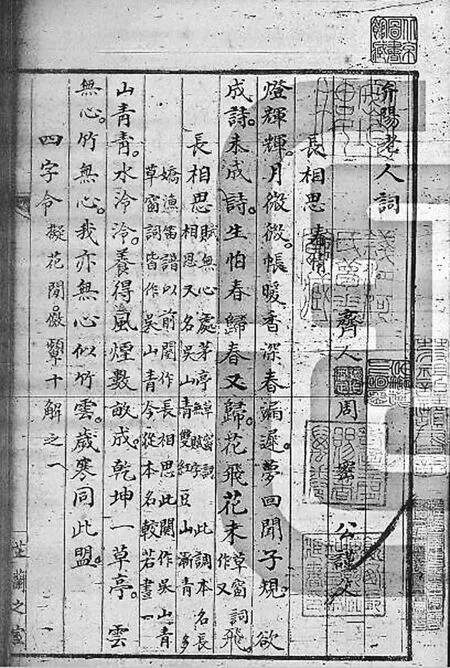

圖三 民國六年(1917)烏程蔣氏密韻樓影刊宋刻本《草窗韻語》卷首

圖四 中國國家圖書館藏清芷蘭之室鈔本《弁陽老人詞》卷首(E1本)

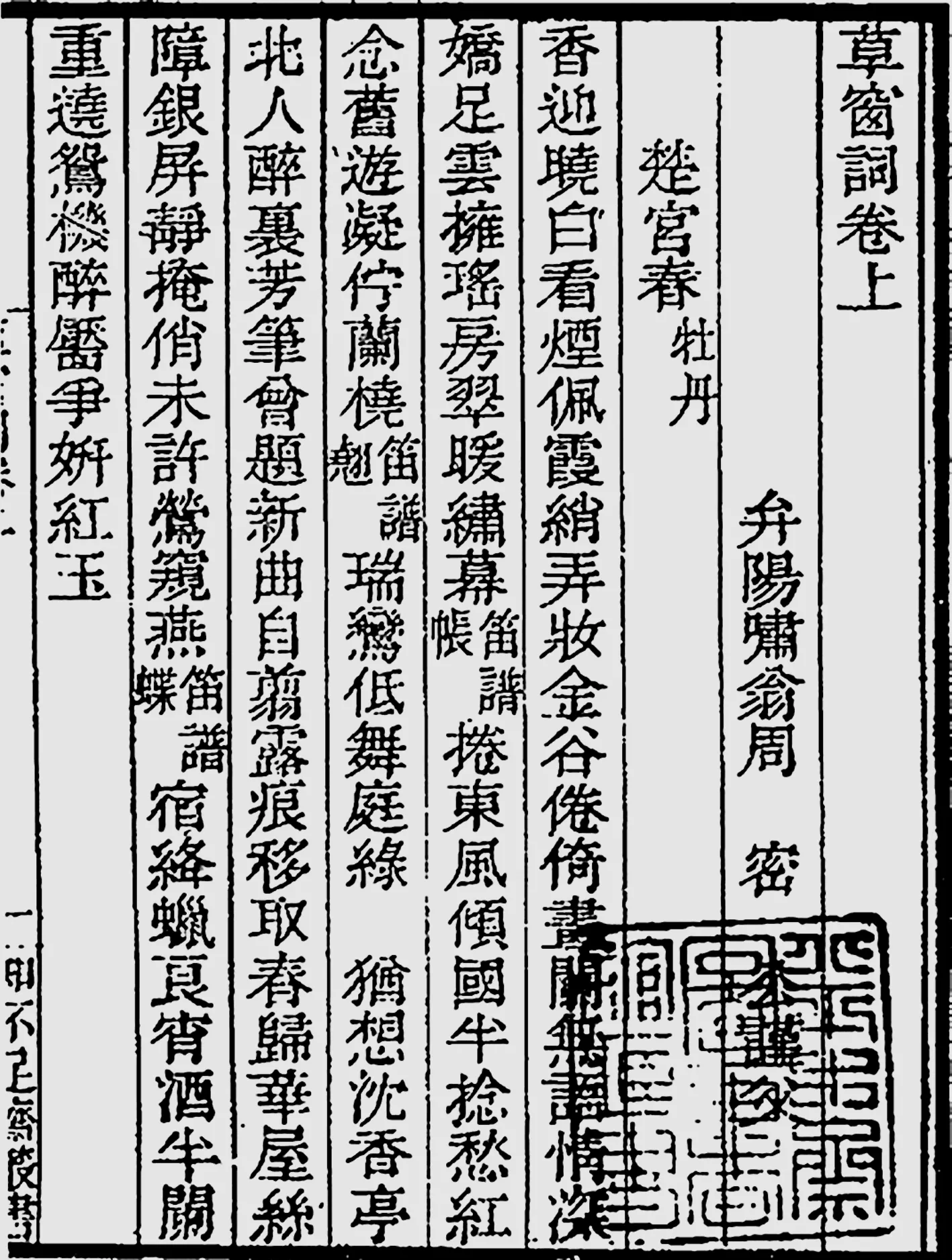

圖五 《知不足齋叢書》本《草窗詞》卷首(B1本)