杭州·中国扇博物馆 明月入怀

——中国团扇文化印象展

2017-07-02本刊讯

9月26日,“明月入怀——中国团扇文化印象展”在杭州中国扇博物馆开幕。本次专题展分为“‘齐纨楚竹’上的扇艺”“团扇中的书画艺术”“团扇与古代男性的士风雅事”“团扇与古代女性的文化意象”等部分,讲述团扇与匠人、艺术、古代生活的关系,展出了历代团扇成扇及团扇面精品180余件,其中故宫博物院馆藏的宋徽宗《枇杷山鸟图》、马远《寒山子像图》、夏圭《松溪泛月图》、佚名《西湖春晓图》及浙江省博物馆馆藏的陈洪绶《羲之笼鹅图》等6件国家一级藏品仅展出13天,10月9日撤展后,这5件珍品又将进入长达3年的休眠期。

团扇是中国的原生品。以竹木为架、织物为面的圆形扇子,自汉代源起以来,在中国古代生活、文化中延续了千年,早已不再局限于最初风纳凉的时令用品的范畴——一把小小的团扇,集合了“功能性”“艺术性”“社会性”与“象征性”多重涵义于一体,并被赋予了一种强烈的中国古典文化的表征意义。

然而,一方面,由于团扇本身不易保存的材料,且兼具实用性,留存可供考证的实物稀少,或仅仅因其书画艺术价值,团扇面被单独剥离成为美术史研究的个案;

另一方面,由于生活方式的转变,团扇的功能性与社会性已经不复存在,在当代社会的认知中,被简单地与一切圆形的扇子划为等号,其作为一个完整、独立、丰满的文化序列载体,存在感也几乎消失殆尽。

民国学者白文贵先生曾记道:“书画纨扇,独盛于宋,尤以崇宁以后为最。……所谓上有好者,下必有甚焉者。……实是徽宗们所倡导起来的风气”。宋代特殊的历史环境、宋人绘画审美观念的变化,人们日益青睐精致典雅、温婉纤细的绘画风格和形式。“宋画如酒”,是对宋人高度提炼的美学个性的比喻,宋代团扇书画在这一艺术氛围中达到了创作的鼎峰,也成为这一个性最为精妙的体现。宋代宫廷对小品画尤其是团扇绘画的倡导,直接推动了这一艺术形式的创作达到了鼎峰。

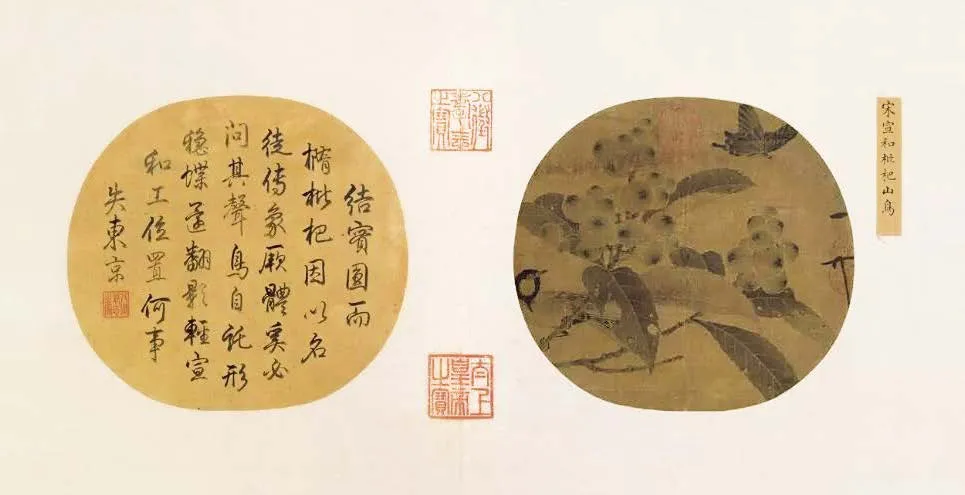

琵琶山鸟图 北宋·赵佶 故宫博物院藏

此次特展中,让人最期待的应该就是宋徽宗赵佶的《枇杷山鸟图》扇面了——琵琶满枝,累累欲坠,一鸟展翅,一鸟伫立。

赵佶(108-1135)即宋徽宗,神宗第十一子。北宋皇帝、著名书画家。

款押:“天下一人”。裱边题签:“宋宣和枇杷山鸟”。

钤印:“御书”朱文葫芦形印一方。

上方鉴藏印:“宣统御览之宝”朱文印,中缝钤“八征耄念之宝”朱文印、“太上皇帝之宝”(朱文)。

扇页对开有清乾隆御题诗一首:“结实圆而椭,枇杷因以名。徒传象厥体,奚必问其声。鸟自形稳,蝶还翻影轻。宣和工位置,何事失东京。”

钤印:“八征耄念之宝”(朱文)。

西湖春晓图 宋 ·佚名 故宫博物院藏

4件来自故宫的一级藏品中,《西湖春晓图》扇面不知何人所作,但因为有关西湖,相信很多杭州人也会比较喜欢。

此页绘西湖,远山空,白云缭绕,湖心一小船自由游荡,湖堤一边是掩映在绿树丛中的庭院,庭院虽以粗笔画出,但飞檐窗台洗练而不失准确。简括明了的线条、空白的院体格式与清新淡雅的色调,使画面在含蓄蕴藉之中充满了春天的明媚。

今天,我们尝试着搜集那些散落于各个博物馆、民间的碎片,重新整理、拼凑一个关于“明月入怀摇绮扇”的故事:很久很久以前,它从哪里来,它与“匠人”的关系、与“艺术”的关系、与“生活”的关系,更重要的是,它与“那些人们”或温婉典雅、风流潇洒,或落寞惆怅、心存苍凉的曾经……