国外学者“情景族群性”研究的学术史回顾

2017-07-01陈劲波

陈劲波

(云南大学 民族学与社会学学院,云南 昆明 650091)

国外学者“情景族群性”研究的学术史回顾

陈劲波

(云南大学 民族学与社会学学院,云南 昆明 650091)

本文主要参考英文文献中体现和涉及“情景族群性”(Situational Ethnicity)的研究和观点进行年代降序的历时性梳理,总结出情景族群性或族群情境性88年内出现的3个研究阶段的特点,即3个西方学者眼中“他者”的情景族群性、民族与社会交互中的情景族群性、动态的情景族群性。通过选取不同10年区间内典型的文章进行描述和分析,总结出“情景族群性”的研究从最初西方研究者的“猎奇”到重新审视关于族群的研究,直至近年逐步成为研究调查中对微观现象关注的理论来源和研究思维,这为相关研究可提供介绍和借鉴。

族群性,情景性,民族社会

一、引言

全球化时代,作为“自下而上”“由小及大”的民族学、人类学,以其擅长的“地方性”研究,以点带面地在文化的整体视角中逐步呈现人类的总体面貌,体现出人类文化的丰富性和多元存在状态,其“日常生活”视角的研究趋势也令人类的文化文本产生了“可触摸”性,甚至通过文本令人产生对“他者”文化的“体验”。在这方面,人们所熟知的格尔兹(Clifford Geertz)的“地方性知识”(Local Knowledge)在学界产生了重大的影响,常常将读者带入他的田野调查场景。然而,这种文本的呈现是基于格尔兹细致的田野调查,并融入了研究对象社会内部各类社会交往中的“情调”(Accent),因此有学者将此归结为一种“地方性知识的情境性”①参见图力古日《地方性知识情境性的内涵探析》《科学与社会》,2016年1期,第75页。。

同样,在田野调查中,调查人员也始终处于不同的情境切换之中,“游走”并“寻觅”着深入调查的时机。然而,基于常识的理解,这类“情境”或许是在人类各种社会形态中普遍存在的。那么,作为对“常识”保持批判态度的民族学、人类学,作为一种对这类普遍性的反思,当凸显“族群”(Ethnicity)的因素时,“情景族群性”(Situational Ethnicity)作为一个概念或理论的主语,便在其内涵和外在表现形式上有助于我们进行深刻的反思,甚至可以作为一个研究问题进行深入研究。在结构功能主义之后,出于对人文精神的追求,学界已不满足于这类强调趋向性以及对人的主观能动性有所忽视的状况并重点强调社会功能的理论,例如微观社会学便也注重“情境性”。

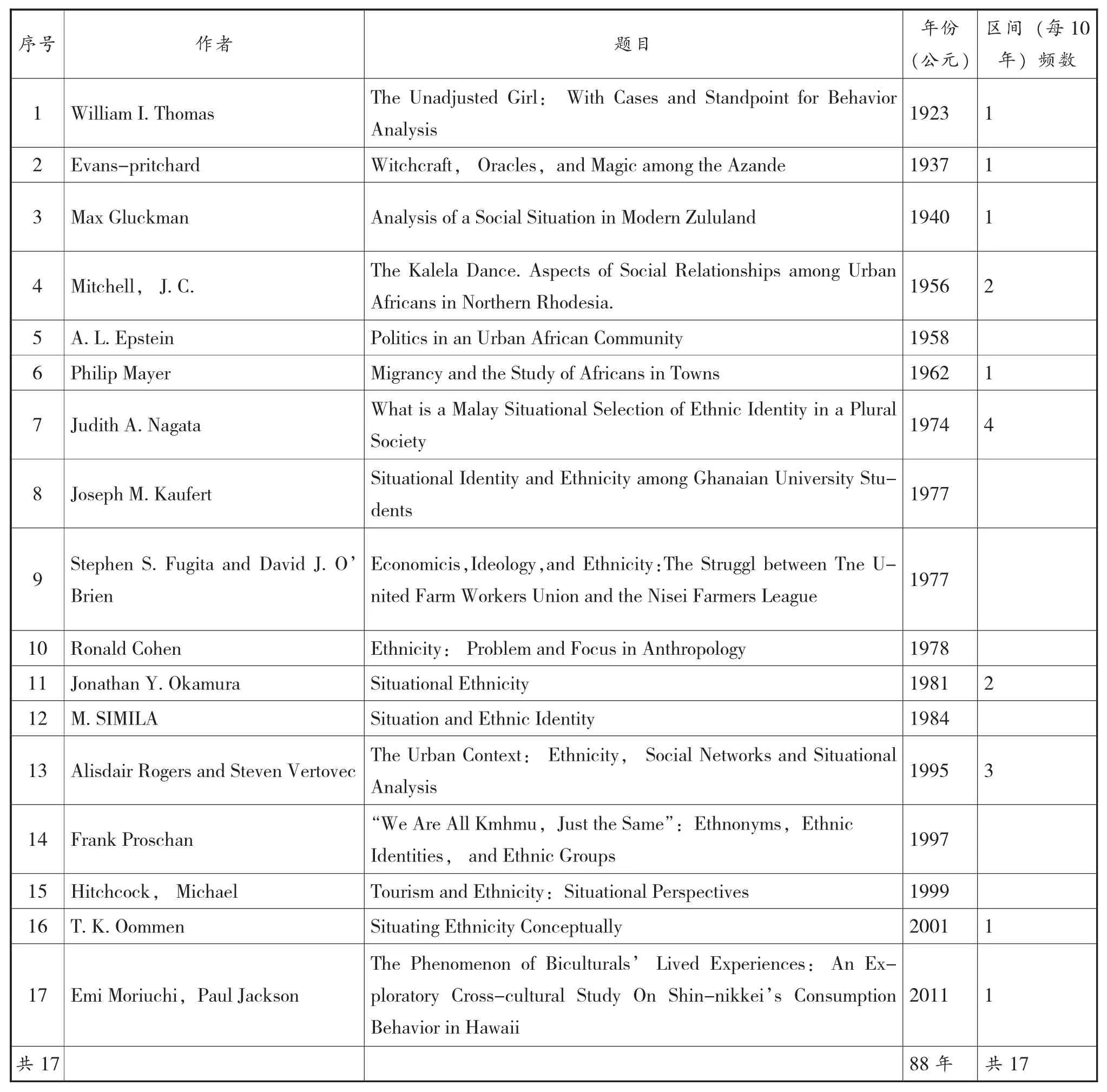

如今各个相关的人文社会科学学科的研究都倾向于不去忽视“边缘”个体或群体,以及强调社会现象背后人与人之间的“建构”因素。那么,“情景族群性”在人文社会学科学术史的历时性脉络上,在全球化的发展中趋向于“族群”的分析范畴还是趋向“个体”的分析范畴?对于这一舶来的学术词汇,英文文献可以为我们提供相对丰富的参考。本文旨在对1923-2011年的典型英文文献进行综述,统计所涉及的英文文献,以每10年一个区间,每个10年区间选择至少1篇具有当时时代研究代表性的文献加以品读,如下表。

序号 作者区间(每10年)频数1 William I.Thomas The Unadjusted Girl: With Cases and Standpoint for Behavior Analysis题目 年份(公元)1923 1 2 Evans-pritchard Witchcraft, Oracles, and Magic among the Azande 1937 1 3 Max Gluckman Analysis of a Social Situation in Modern Zululand 1940 1 4 Mitchell,J.C. The Kalela Dance.Aspects of Social Relationships among Urban Africans in Northern Rhodesia. 1956 2 5 A.L.Epstein Politics in an Urban African Community 1958 6 Philip Mayer Migrancy and the Study of Africans in Towns 1962 1 7 Judith A.Nagata What is a Malay Situational Selection of Ethnic Identity in a Plural Society 1974 4 8 Joseph M.Kaufert Situational Identity and Ethnicity among Ghanaian University Students 1977 9 Stephen S.Fugita and David J.O’Brien Economicis,Ideology,and Ethnicity:The Struggl between Tne U-nited Farm Workers Union and the Nisei Farmers League 1977 10 Ronald Cohen Ethnicity:Problem and Focus in Anthropology 1978 11 Jonathan Y.Okamura Situational Ethnicity 1981 2 12 M.SIMILA Situation and Ethnic Identity 1984 13 Alisdair Rogers and Steven VertovecThe Urban Context: Ethnicity,Social Networks and Situational Analysis 1995 3 14 Frank Proschan “We Are All Kmhmu, Just the Same”: Ethnonyms, Ethnic Identities,and Ethnic Groups 1997 15 Hitchcock, Michael Tourism and Ethnicity: Situational Perspectives 1999 16 T.K.Oommen Situating Ethnicity Conceptually 2001 1 17 Emi Moriuchi,Paul Jackson共17 88年 共17 The Phenomenon of Biculturals’ Lived Experiences: An Exploratory Cross-cultural Study On Shin-nikkei’s Consumption Behavior in Hawaii 2011 1

观察这张英文文献表,时间跨度为88年,趋势有所起伏,表中每10年区间的频数只辅助“想象的趋势”。虽然文献搜索和收集具有局限性,但在有限的搜索中,这些被搜集到的文献也体现出一定的代表性。

从这些英文文献的题目上看,1937-1962年关于情境性与族群关系的讨论聚焦于非洲、印度尼西亚,即西方视角里的“初民社会”和“异文化群体”;1974-1998年主要是围绕这一概念的讨论,并将更大的社会视角引入讨论,关注族群和社会之间的关系对情境性的影响;1999年至今关注实践行为、不同社会阶层、文化多元的情景族群性的一种动态的关系。王铭铭在2005年出版著作《西方人类学思潮十讲》中原文引用评述8年前旧稿中评述说:“本世纪(笔者注:20世纪)前期,欧洲社会与民族矛盾积累到不可和平解决的程度,于是爆发了世界大战。处在这种情境下的人类学者体验到 ‘本文化’的内在困境……到 ‘他人文化’的田野中去寻找功能整合的和平社会与文化模式的抉择”“20世纪全球化带来的文化变迁、世界格局的变化所带来的欧美文化霸权东移、社会变迁所引起的族群关系与文化冲突、民族—国家与现代性的不断强化对社区生活的冲击……本世纪数代人类学者逐步积累下来的跨文化理解论、文化相对论、主位研究法及学术自主观均值得重新评估与思考”“在20世纪的尾声、21世纪的前夕,当代人类学者面对的是一个与经典人类学大师所处的年代不同的问题”①王铭铭《西方人类学思潮十讲》,广西师范大学出版社,2005年,第4页。。进入21世纪以来,仅仅10余年的时间还无法从宏观的视角形成学界普遍认可的对人类学的发展特点所做的总结,本文也不倾向于预测其发展趋势。

同时,从这些“易获得”的文献作者姓名来看,1973年开始出现了几位日裔的研究者,这也与战后世界非欧美国家的复苏以及战争移民群体融入当地社会,在反思和批判欧洲中心主义的思潮下产生的不同视角,以及文化多元论发展的时代背景有关。

二、西方学者眼中“他者”的情景族群性:1937-1962年

Thomas(1923年)将家庭归为最小的社会和初级的代理机构[1],并从家长通过“限定情景”而规训孩子的角度提出了如亲子二元关系中存在权力不平等而产生的情景,持有权力的父母在面对孩子的哭闹中使用限定情景的权力,并且情景限定有多种因素,例如“保持安静、立刻住嘴、捏鼻子、洗脸、在意母亲、对姐妹要好,等等。”如此,孩子也越来越免于惩罚。这种情景便通过权力的差异表现了出来。

社会人类学中情景族群性这一概念的起源可以追溯到埃文斯·普里查德(E.E.Evans Pritchard,1937)的著作《阿赞德人的巫术、神谕和魔法》[2]。埃文斯·普里查德虽没有直接结合情境性与族群进行讨论,但他评论阿赞德人巫术“信仰的可塑性表现为是与情境相关的”②[英]埃文斯·普理查德《阿赞德人的巫术、神谕和魔法》,商务印书馆,2006年,第540页。。他说:“处于某个具体情境中的人只会利用信仰中对他当时有利的因素,而忽视其他因素,但是换了情境他也有可能利用其他因素。”③[英]普理查德《阿赞德人的巫术、神谕和魔法》,商务印书馆,2006年,第540页。

Gluckman(1940)的文章基于“小社会”的研究则可以借鉴[3]。他的文章在脚注中可见他大量引用埃文斯·普里查德的观点。他特别关注族群性或“文化联系”,通过描写和分析欧洲人和祖鲁人在南非一座桥梁的开幕庆祝活动中的各种角色和关系,扩大了埃文斯·普里查德的原创思想,介绍了“情景选择”的概念。个体成员在某一特定情景中的特定群体中,由价值观、兴趣和动机会影响他在这种情景下的行为。“因此个体得以基于价值观的矛盾、不相配的信仰以及不同的利益和技术的情景性选择中获得生活的连贯性”,便与上文中孩子们对于“限定情景”的接受有意义上的相同,即接受差异和矛盾获得连贯性。

Mitchell(1956年)通过卡莱拉舞蹈对罗得西亚(1980年以后的津巴布韦)北部的非洲城镇居民的社会关系进行了研究[4]。他的田野调查是利用当地人闲暇观察非洲人之间的交往,在发现例行的玩笑关系对族群内部敌意的控制作用之后,又观察到在欧洲雇主面前始终保持团结和与欧洲雇主的对立。之后,通过对当地人开玩笑和舞蹈的研究,他提出情景是部落制度通过生成特定的互动范畴将一部分人剥离到对立面的表现。从这篇文章可以看出,他仍然是通过明确对情景限定的标准而形成情景族群性的。

Frank Untermyer(1959年)对Epstein(1958年)的书评中情景关系是“夹在中间的”(“intercalary”situations)的论断提出了质疑[5],并在之后批判Epstein用此种“表达模糊了他以欧洲的民族主义视角和关注受教育的部落首领所造成的与欧洲 ‘无差别的大众’,这种无差别为证明欧洲文明是普世的规律,欧洲的 ‘发达’自上而下的体系里底部便是非洲的观点。”④参见 Frank Untermyer,Review:AssociationPolitics in an Urban African Community by A.L.Epstein,The Western Political Quarterly,1959 年第1 106-1 108页。不过,尽管Epstein被批判为将欧洲的文明系统扣在了非洲上,但他在书中的“‘部落主义’在内部关系的集合中运行,但在 ‘我们’进入 ‘政治关系’之前尽快停止运行”这一说法,就情景性本身而言,抛开在意识形态上的欧洲或非洲,则提供了外来者进入族群的时候产生情景变化的现象。以上文献都具有将情景性归结为二元分离的一对矛盾体相互之间对立形成的特点。

Philip Mayer(1962年)对非洲城镇中迁徙的居民进行了研究[6]。通过对调查对象习惯于在伦敦这样的城镇以及赞比亚铜带省的同样族群的部落生活,找到了他们之间行为的区别,对其“简单的情景选择的双价值观模式”提出了质疑,因为两者生活地点、文化表现的情景不同。另外,虽然同样是赞比亚人,但并非是同一批人在两个地方都生活过,而且“双价值观模式”对伦敦东部的赞比亚移民的研究也不恰当,因为更大数量的行为选项是在失业情景之下,有别于赞比亚国内族人就业的情景,这又造成了不同的情景。所以无论是二选其一还是两者皆得,情境性不能以二元地区分成对立面进行讨论。

另外,在族群边界的研究中,也有可值得借鉴的内容。巴特(Barth,1969年)在有关族群边界的书中,就有关于族群的文化承载方面的注重,“群体之间的差异因不同的特质存储而越来越不同;注意力被文化的分析吸引,而不是由族群的组织。”①Barth,Ethnic Groups and Boundaries:The Social Organization of Culture Difference,1969年,第12页。

由此可以发现,这一时期的文献,具有欧洲中心主义的分类视角,且因为是简单的二元分类,这一分类视角体现出欧洲和非欧洲的二元分类的习惯。这样一来,被分类的族群表现出庞大的体积,以至于内部的文化也呈现出一致的表现,忽略了庞大族群内部分支族群的不同文化,直至巴特(Barth)在族群边界理论中涉及到了相对个体化的族群分类方式,引用A、B作为类比的方式则为细化更多元文化的族群提供了更具有情境性的思维。

三、民族与社会交互中的情景族群性:1974-1998年

永田(Nagata,1974年)对马来人在一种复合社会[7](即正文第一页下所做的脚注中)给出了定义:没有明确主导亦或中性的文化,族群地位的动摇也不会发生直接的文化同化。文中对族群身份的情境性选择进行研究,也一直关注基于行动者的社会情景观念的变异性。她提出了对于行动者的“族群身份的情景选择”的最重要因素是:“对申明他们的社会距离或社会团结的愿望;直接的优势,无论是权宜之计或深思熟虑皆可由选择专门的族裔身份而得到”;而且据她判断,“对于情景族群性,最重要的是,关注社会地位和社会流动性。”

Joseph M.Kaufert(1977年)对加纳的大学生游行示威的途径进行了研究[8]。其中,他发现加纳的大学生结成的社会团体与对于城镇移民相似,即他们会加入或离开一个个体化的族群以应对特殊情景。作为受过国家教育的精英,他们在与非加纳人或者他们出国后都会强化族群身份的认同。这种情景也就包括了在加纳国内的地理上和文化上的分歧,例如加纳南北方人之间都会认为各自的来源地具有一个超大的族群。从矛盾的角度来看,在成分多种的社区中日常互动表现如同加纳首都阿克拉的移民群体或者学校的居民都会趋向于强化作为一种语言上或者部落成员的个体身份,并且情景是在一种基于家乡和儿时伙伴群体身份的分享中形成的。

同年,Stephen S.Fugita和David J.O,Brien(1977年)从经济、意识形态和族群性的角度对墨西哥裔美国农业工人联合会和日裔美国农民联盟之间的斗争进行过研究[9]。尽管经济和意识形态是主要因素,但是在资源流动的情况下,统一族群内部也会生出个体族群成员的矛盾和交叉压力,所以族群性分析也是相当重要的。他将族群作为一个民族的社会团体,不仅仅拘泥于族群内部各团体之间的争斗,而且关注流动性因素的社会影响。通过提出统一族群内部为何会出现矛盾和对抗行为的问题,他进一步解开了族群仅仅作为经济、政治或者其他冲突起因的面纱,而更注重族群内部的个体在一种社会概念中的生活,避开大于族群整体的社会背景。经过历时性的材料梳理,通过二手材料的再分析展现了三代人面对族群之间的斗争和族群内部斗争的表现,第一、第二代人面对的经济和政治的困境在第三代人身上已经撤出的时候,面对现实的心理、经济、政治的议题更加关乎其对于族群的忠诚和意识形态的方向。所以,从这篇文章可以看出,同一庞大族群的概念等于农民这个社会阶层,这一阶级分类本身就体现出他对族群和社会之间关系的思考,但却混淆了血缘、种族与社会阶层之间的区别,所以体现出一个庞大的“农民”族群内部因为经济、政治资源的流动、变化而产生的内部不同种族群体之间的斗争。作为一个庞大的“农民”族群整体的考虑,随着时代的不同,这些流动的资源也会随之变动,影响到对族群的忠诚和意识形态的方向,但没有细化,或基于明显不同的墨西哥裔和日本裔群体各自对本种族族群的忠诚和意识形态变化。这在形式上造成了某种经济、政治因素,促成了一种大的社会情景的变化,之后才是这种情景性的变化导致了意识形态的变化,但内涵上却不精确。不过,引入阶级的概念和社会背景变动导致情境性因素变动的思路还是值得借鉴到族群研究之中。

Cohen(1978年)在《族群:人类学的问题和关切》一文中[10]有关于情景族群性的部分,由巴特(Barth)将族群看做“一种持续的归属,将一个人分类为最普遍、最广泛的身份”入手,提出质疑,即在多方面、范围广大的因素作用下,A虽然可以与B、C区分,但不可避免地会察觉到其内部小群体如X、Y、Z之间也会有或多或少的区别。不过,这一质疑仍然属于个体的群体与其他群体的比较,并没有根本区别于巴特的逻辑。尽管没有真正推翻巴特的逻辑,但他在论证自己的观点时还是引入了情景性作为族群的首要条件,用自己和他人的“标签”来解释行为。一些特定的行为和表现可归于族群或者族群的标签,这些标签暗示了其他文化特点,也促成一种来源于社会化的和传统行为的解释。他举出在尼日利亚东北部的布拉语言区曾寻找到两个大的族群分支,乍得语言的一支处于中心位置,布拉语处于非中心位置。当地土人部族具有强烈的族群身份认同,与其他部族相区别,有与乍得、布拉、卡努里、豪撒以及马尔吉这几个部族一争高下的势头,并且随着土人部族人口增加也迁徙离开大布拉语言区。如今面临城镇化问题,比乌地区的人仍然称自己为比乌人,且找到了一条公认的中间现代化道路。由此乍得保持宗教底线,大多保持穆斯林身份,而布拉语言区的人则大多变成了基督教徒。双方虽然仍然有很多的文化关联,但却越来越导致双方的区分。这样形成了一个复杂的情景,一个人来自尼日利亚北部的豪撒,当他处于不是豪撒人的群体中,他可以成为乍得、布拉、土人、次土人,且也仅仅是家族血统的区别;并且从乡村到城市,从不同教区或者更大的尼日利亚也可以这样与南方人交往。这种个体情境性的多变,最终被总结成如下定义:“情境族群性可以在来自于相区别的群体,可由两个或多个人的互动中被观察,这种群体的区别用来明确社会文化方面的不同。”

Jonathan Y.Okamura(1981年)发表《情景族群性》[11],因其对情景族群性进行了综述和讨论,为我们提供了重要的学术研究参考。根据这篇文章寻找相关的文献,尽管得到文献名称,但即很难下载甚至查询到,没有历时的年代顺序,完全按照他自己对于情景族群性概念的理解以及他写作这篇文章的逻辑需要,将文献打碎,按需求提取片段,也就是说,只关注引用的段落来推敲历时性的限制,所以,整篇文章经常出现一篇文献多处使用且相互矛盾的问题,经常是不顾引用文献的作者写作的主题和论述逻辑。另外,在寻找到的相同文献中会发现页码与实际文献不符;且与原文相对照,转述文献语句所使用的英语存在问题,导致理解的偏差。从作者姓名上看,应该是日本移民的后代,有不同于美国学者对除美国、日本以外其他国家不同的观念。不过,这篇文章结尾关于文化维度的论述和社会维度可供思考。情景族群性的文化维度体现在行动者对文化符号、标志的理解,并且行动者将自己在行动中找到自我归因于这些元素;在社会维度方面,指行动者的社会角色在一定的社会情景中作为宏观族群关系的结果。最终,这篇文章的结论落在了变化性上,即情景族群性的方法表明变化性是在多元的情景文本中展示族群社会关系的必要性本质。

M.SIMILA(1984年)将情境性与族群身份结合讨论[12],通过对在瑞典首都斯德哥尔摩16-24岁的110名土耳其青年人和114名(前)南斯拉夫青年人的随机调查和访谈进行材料的收集,并在提问和访谈者的身份上进行变换的假设,通过“瑞典的瑞典人提问”“你在瑞典的同胞提问”“瑞典的荷兰人提问”“土耳其或(前)南斯拉夫的瑞典人提问”“你在土耳其或(前)南斯拉夫的同胞提问”“土耳其或(前)南斯拉夫的荷兰人提问”“荷兰的瑞典人提问”“你在荷兰的同胞提问”“荷兰的荷兰人提问”的维度对“你从哪里来的?”这一问题进行提问,明显发现多数被问到的土耳其青年人和(前)南斯拉夫青年人回答“我是土耳其或(前)南斯拉夫来的”以及“我是土耳其或(前)南斯拉夫人不过现在住在瑞典”的为大多数,之后又加上“你认为你会归属于那类人?”回答“其他移民到瑞典的人”为大多数,以及“如果有瑞典人对你说你和其他瑞典人一样你会有什么表现?”回答“不在意”的为大多数。从这3份问卷上来看,青年人还是首先联系到自己的族群,而之后土耳其青年人对“整合到瑞典的土耳其社群中”这一调查显示有意愿让自己进入瑞典土耳其社群中的土耳其青年人最多,而对具有强族群身份认同和具有弱族群身份认同的土耳其青年人进行调查,显示这两种情况都有多数人愿意加入瑞典的土耳其社群。在统计数据表中,在明确族群边界的情境下,土耳其青年人和(前)南斯拉夫青年人都表现出强族群身份认同,而当情景限制到瑞典的土耳其社群的时候,土耳其青年人也接受这样的整合,(前)南斯拉夫青年人也是同样情况。虽然这篇文章从文本上看所用的实证研究方法过于简单,且限定的情景过于单一,但仍然在随机抽取各自族群百余样本的情况下,从统计学表达客观事实的角度来说有一定的代表性。所以最后这篇文章认为,观念中固定的族群身份应该是相对的,而情景的变化会影响到族群身份的识别。为达到对多元族群的语境论证,他通过对非弱小或不稳定的族群身份识别的路径进行探究,发现这种情景的变化并非完全由群体压力、社会期望或者社会网络优势的最大化来解释,而是族群成员从过去到现在的相互影响。这可以解释为什么族群身份的识别是变化的,且族群身份识别的途径也是复杂的,以至于一个人在给定的情境下难以表达多于族群身份以外的其他方面。这一推倒的过程没有得到文本的有力支持,但结论的确可以提供移民族群在异文化区域生活对于族群身份表述的思考。

Alisdair Rogers和Steven Vertovec(1995年)的著述将族群、社会网络和情境性分析放入城市的环境中[13]。该书作为一本纪念文集,对前文中的Mitchell表达纪念之意,Clyde Mitchell于1994年去世,在书中关于东安德斯每周年的季节性移民迁入“希望的田野”——肯特地区。首先通过对每年25万人次从城市迁徙到乡村的移民研究,对传统的“农村迁徙到城市”的刻板概念进行了探索;然后,对于收入期望的衡量作为一种小心翼翼的年度预算进行一种战略分析,从而对城市低收入者是享乐主义的、懒惰的、无能的刻板观点提出了质疑;之后,对妇女如何组织人员补充、监管和安置以及对到达肯特地区的运输进行非正式的和“见缝插针”式的家长制权力使用。之后描述了乡村对于新的城市劳动力需求是如何制造出来的,即通过对家庭进行宣传,将乡村描述成“希望的花园”,在那里的人们工作条件如何的好,他们是如何乐于这种雇佣关系;而这种对于劳动力需求的制造从侧面也反映出城市周边的个体社会情景,这种从城市到农村的突破传统概念的劳务流动便是基于人口从城市向农村流动的社会网络,进而形成针对城市周边社会情景中的人发送农村工作、生活的美好情景而达到的。这本书的“故事”很精彩,但是对于城市人口向农村进行劳务输出背后的推力以及农村对这一季节性劳务群体产生的拉力并没有详细的描述,只是通过建构一种“理性”的“懒人”在主观层面剖析劳务流动的主观意愿。诚然,这本书关注人的主观活动以及人与人之间通过主观的表达建构和利用情景性因素的分析方式,令“情境性”更加贴近文化的丰富性,而不是冷冰冰地在一种客观事实上进行讨论。

Frank Proschan(1997年)针对生活于老挝、泰国、越南以及离散于欧美国家的“克木人”(Khmu)的族群认同中“克木”的“自称”和“他称”的形成和象征进行了分析[14],重点强调了族群“称呼”使用的情境性。该文引言部分将对族群的“自称”和“他称”同对于“人类”的称呼进行关联讨论,通过对“人类”的识别这一具有普遍性的视角进行切入,以克木人为例,得出最基本的,以族群名称作为对“人类”的观念表达,进而论述“克木”族群观念上的表达。作者针对学术层面具有普遍性的“族群”(Ethnic group)理论进行批判性讨论,重点提出“族群”作为一种客观的存在,是始终处于历史长流中的,是早于学界的概念提出的,那么便需要将族群的“自然”(Nature)和学术范畴进行交互的讨论。针对“克木”这一族群称谓,作者从地方性分析模式、“换档”的族名符号、跨国克木人认同表达、克木族群及其支系内部使用、非克木人对“克木”的使用、仪式表演和日常对话进行描述和分析,剖析和总结其中的“情境性”,最后引用克木人的口述材料并基于对克木语中表达族群边界的词语进行研究,发现这一族群边界是开放的,在对“克木”这一自称的表达上体现出情境性。基于上述相关的田野调查材料的分析和讨论,作者将问题指向了“族名”“族群”“族群身份”,提出关于这方面研究需要学术和现实的结合,才能避免模式的单一化。作者也批判了学术研究中在先验层面僵化地确定族群边界和族群身份,以期使自己的研究趋于稳定和严谨。提倡对于族群、族群身份的研究应关注柔性的、微妙的情境性因素,因为如果力求稳定和固定,情境性才是稳固的。

从上述文献中可以发现,这一时期情景族群性的讨论是将其放入社会中进行的,包括引入了社会流动、社会地位、族群认同的视角,并且将宏大的经济、政治以及跨国移民的背景引入情境性的思考。

四、动态的情景族群性:1999-2011年

Michael Hitchcock(1999年)通过对情景性的讨论,将旅游和族群放在一起进行探究[15],认为族群的概念已经渗透到旅游的概念之中,但却处于贫瘠的认知阶段,且族群也可在变化的社会结构中体现很多的社会问题。与通常人类学家将族群看做浮动变化的以及作为一种谈判博弈的结果不同,这篇文章注重将族群作为一种多变的对旅游的回应。情境性因素为身份的多变提供了思考,行动者在旅游的实践中,无论是经营一方还是旅游者都会在旅游中加入族群的因素,或多或少地会通过多变的战略来体现民族自豪感,且又在旅游的情境中体现出了变化和妥协的特点。文中对于旅游中情境性因素的分析,逐步剖析一系列复杂的过程以及边界的制造、巩固和转变。但遗憾的是,这篇文章并非民族志式的叙事,更像是二、这些移民要定居在这里,使这一领土范围成为家乡,族群化催生了一种接受、整合移民的全套政治法案;其三、这种对于新的“家乡”的认同是在原来故乡的基础上经过也许几十年甚至一个世纪的转变,所以,要给予这些旅居者生育的权利;其四、对移民的整合会存在国家主导的包括政策和文化上的同化措施;其五、移民到国外的人如果其权益受到威胁,或被看成外来人,便会拒绝成为当地人;其六、尽管被接收和当做本地人对待,移民还是会产生有回到原来国家的意愿。该文作者最终将族群概念净化联系国族和公民,这样便得以收获其中的潜能。从这篇文章来看,作者主导的是一种对移民或外来群体的接受,并且旨在通过制度将族群进行全球化移民浪潮中开放的组织,以便在移民或外来群体的要求中可以稳定地使族群进行融合,成为国族,寻求更良好的发展。围绕族群和旅游的思考形成的文献引用,缺乏细节和个案。

印度T.K.Oommen(2001年)的《作为概念的情景化族群》首先提出族群这一概念在当今社会科学里具有广泛的流动性,也因此成为了最模棱两可的概念之一[16]。一种倾向于将族群放在国家的对立面,另一种倾向于将国家、公民和国族进行不可避免的连接。因此他将族群、国族和公民的相互关系进行讨论。作为一篇讨论和梳理理论的文章,他从族群的词源上开始论述,认为其作为一种社会群体背后具有文化背景便成为了国族,所以族群和国族之间是不同的,所以要进一步阐释族群和国族之间的区别,国族作为一个领土范围内具有统一的道德伦理含义、内部成员有持续的联系、相通的语言。但这种状况不是先赋的,而是后天磨合出来的,所以其中便加入了共同的生活方式,因此族群可以被看做是领土和文化中析出的产品。移民、难民群体在进入领土范围生活使这一领土成为故乡的过程中,也被族群化了。进而,他列举了6个族群化的后果:其一、一个民族国家要在原有的家乡继续存在便要进行族群化;其

Emi Moriuchi,Paul Jackson(2011年)的《双文化生活经验的现象:对夏威夷日裔消费行为跨文化的一个探索》[17],发表时间为2011年3月31日,可以看出成文的时间应该是21世纪第二个10年的时候,且其参考文献跨越1967-2006年,所以这篇文章的价值在我们看来,跨过了本文所归纳出的3个时期,并且这篇文章关注的是惯常的、日常的双文化背景的消费者族群行为,这一视角集合了族群和社会的元素,并且围绕全球化中最主要的行为之一——消费行为进行讨论,提供了一种在全球化背景下族群与社会互相影响、互相拥有的思路和文献样本。

这篇文章旨在从感觉上即主观上入手,通过双文化背景的消费者用一种感觉对从属的建构族群来从更大程度的以自然主义和经验研究来探索广泛的主观中的族群。基于个体化族群的研究,其族群身份受到例如商业和政府管理的影响产生差异,以及对媒体语言的使用,品牌忠诚和首选对于这个消费族群声望有利的广告品牌。针对双文化背景的日裔美国消费族群的行为层面的研究,论证出了“情景族群的消费”,到这里概念的复杂和大的信息量需要逐步理清楚。这篇文章基于市场调查,针对商人在国外销售本国商品的难度进行深入分析,首先对商品本身的特点进行描述,之后对商品的本土化,即适应本地消费者的习惯、口味和生活方式,最后表现为,在国外销售商品不仅仅是迎合消费者进行改变而且要在尽可能短的时间内完成。但是,由于文化因素的存在,不可避免地会面临消费者的抵制,因此,商人需要明白拥有文化特质的重要性,日裔族群的商人都把和消费者结成大的族群看做是成败的决定因素,侧面反映了虽然亚裔美国人已经是当地最多的人口,与其他族群相对可以在表面上看做亚裔这一个族群,但其内部各自民族在美国文化中都有各自的发展,并表现出分裂。所以,在美国、日本两种文化共同作用下,形成了具有双文化背景的商品、双文化背景的消费行为。针对每天发生的这类消费行为,这篇文章列出了两点对每天双文化消费者族群有关的行为:其一、从同化水平、族源、对父母族群身份的察觉决定了双文化特质。例如身为基督教徒的日裔美国青年也会进入庙里为父母烧香祈福。这些双文化的行为会影响各自的消费经验。其二、双文化的消费者在对不同文化的消费品进行消费的情境下的结成消费族群的经验。

这一时期的文章,虽然数量很难体现一般性的普遍特征,但可以看出是研究“变动的文化”和“变动的人”之间的互动,以动态的、多理论视角的情景基于族群的视角进行研究,既有文化多元性的学术理念,又表现出对族群和社会以人作为载体表现的交集进行研究的方式,更加丰富地体现了情景性作为一种文化变迁的微观载体与之所以成为一个族群的不确定性和多元性。

五、结论

本文综述基于各时期有代表性的文献,从历时性的角度总结出了一条情景族群性发展的路线,即由族群间的二元对立与权力的抗衡,到族群与社会互动产生的文化变迁,最终走向人本的文化多元性。不过,本文综述并非从进化论的视角进行历时性梳理,虽然这篇综述体现出了简单到复杂的“进化论程序”,但并非学术研究发展从简单到复杂就是一种“进化”。我们认为并非情景族群性走向复杂的研究,而是走向以人为本的研究,或者说关于情景族群性的研究剖析越来越清晰和丰富地展现了族群中作为个体的人本身具有的文化多元性。“情景族群性”的研究从最初西方研究者的“猎奇”到重新审视关于族群的研究,直至近年,逐步成为研究调查中对微观现象关注的理论来源和研究思维。

[1]William I.Thomas.The Unadjusted Girl:With Cases and Standpoint for Behavior Analysis[J].Criminal Science Monographs.1923(4):1-257.

[2]Max Gluckman.Analysis of A Social Situation in Modern Zuluand[M].Bantu Studies,1940:26.

[3]E.E.Evans Pritchard.Witchcraft,Oracles,and Magic among the Azande[M].Oxford University Press,Ely House,London W.1.1937:221.

[4]Mitchell,J.C.The Kalela Dance:Aspects of Social Relationships among Urban Africans in Northern Rhodesia[M].Manchester UP on behalf of the Rhodes-Livingstone Institute,1956:43.

[5]A.L.Epstein.Politics in an Urban African Community[M]//The Humanities Press,for the Rhodes-Livingstone Institute,Lusaka,Northern Rhodesia.1958:235.

[6]Philip Mayer.Migrancy and the Study of Africans in Towns[J].American Anthropologist,New Series,1962(3):589.

[7]JUDITH A.NAGATA.What is a Malay Situational selection of ethnic identity in a plural society[J].American Ethnologist,1974(2):331-350.

[8]Joseph M.Kaufert.Situational Identity and Ethnicity among Ghanaian University Students[J].The Journal of Modern African studied,1977(1):126-135.

[9]STEPHEN S.FUGITA and DAVID J.O’BRIEN.Economics,Idenology,and Ethnicity:The Struggle Between The United Farm Workers Union and The Nisei Farmers League[J].The Journal of Modern African Studies,1977(2):146-156.

[10]Ronald Cohen.Ethnicity:Problem and Focus in Anthropology[J].Annual Review of Anthropology,1978(7):389.

[11]Jonathan Y.Okamura.Situational Ethnicity[M].Ethnic and Racial Studies,1981:452-465.

[12]M.SIMILA.Situation and Ethnic Identity[J].International Migration,1988(26):453-460.

[13]Alisdair Rogers and Steven Vertovec.The Urban Context:Ethnicity,Social Networks and Situational Analysis[M].Urban Studies,1998:35.

[14]Frank Proschan.“We Ard Allkmhun,Just the Same”:Ethnonyms,Ehtic Identifies,and Ethnic Groups[J].American Ethnologist,1997(1):91-113.

[15]Hitchcock,Michael.Tourism and ethnicity:situational perspectives[M]//The International Journal of Tourism Research; Jan/Feb,1999.

[16]T.K.Oommen.Situating Ethnicity Conceptually[J].Ethnicities,2001(1).

[17]Emi Moriuchi,Paul Jackson.The Phenomenon of Biculturals’Lived Experiences:An Ex ploratory Crosscultural Study on Shin-Nikkeei’s Consumption Behavior in Hawaii.March 31,2011.From:SSRN:http://ssrn.com/abstract=1861263 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1861263.

[责任编辑:丹 涪]

C954

A

1674-3652(2017)03-0129-08

2017-02-1

云南省博士研究生学术新人奖资助项目(C61555017)。

陈劲波,男,辽宁大连人。博士生,主要从事民族人类学研究。