公共转移对中国城镇收入不平等的影响

2017-06-30丁海燕朱东明

丁海燕 朱东明

摘要:基于1986-2009年城镇入户调查的微观数据,本文采用GE指数及其区域分解法,分别根据不同的地区、所有制及产业进行划分,深入而全面地考察了公共转移收入对中国城镇居民收入不平等的影响。结果发现,无论是根据地区、所有制还是产业进行区域分解,公共转移收入都对降低城镇居民收入不平等起到了重要作用。笔者还运用收入来源分解法,分析了公共转移收入对城镇居民收入不平等的贡献率变化。研究表明,公共转移对总的收入不平等的贡献率是略微上升。结论是公共转移对降低城镇居民收入不平等起到了一定的作用,但仍有较大的改进余地。

关键词:公共转移收入;城镇居民收入;收入不平等;收入分配

中图分类号:F328

文献标识码:A

文章编号:1000-176X(2017)05-0123-07

一、问题的提出

在过去的30年中,中国经济经历了快速发展和巨大转型。与此同时,中国的收入差距急剧扩大,已经引起了政策制定者以及社会各界的广泛关注。而最终的收入差距是由初次分配和再分配共同决定的。在再分配环节,公共转移是政府财政收入再分配的主要手段之一。根据2015年的中国居民收入分配年度报告,发达国家基尼系数在税收和转移支付调整前后存在很大的差异,如0ECD国家基尼系数在税收和转移支付前主要在0.40-0.50,调节后则主要分布在0.25-0.35,税收和转移支付的调节能使得基尼系数下降40%左右,由此说明了公共政策在调节发达国家收入差距方面起到了重要作用。那么,作为收人再分配的重要工具的公共转移是如何影响收入不平等的呢?

在20世纪80年代之前,中国是收入分配高度平均主义的经济。分别于80年代初期和80年代中期开始的农村改革和城市改革,促使中国经济开始转型,收入分配也开始发生演化。我们都知道,1992年邓小平南巡进一步推进了城市的市场化改革。在“抓大放小”的口号下,1997年中国进行了大规模的国有企业私有化。除了能源、电力、通讯和银行等关键部门为大型国有企业外,大多数小到中等的国有企业或者被私有化或者破产。随着中国经济改革的深入,收人不平等问题不断加剧,也引起学者们的广泛关注。与此同时,国有企业的重组促使与工作单位分离的社会保障体系的建立。该体系主要由六个部分组成:养老金、医疗保险、工作相关的伤害保险、失业保险、生育保险与住房公积金,分别由单位和个人交纳。养老金改革把城镇居民的养老金与其所在省的平均工资联系起来,而不仅仅是与其本人一生的工资水平有关。这意味着退休人员之间以及代际之间都存在较强的风险分担和收入再分配。但是公共转移究竟对中国城镇居民的收入起到了怎样的再分配效果?这正是本文试图回答的关键问题。

学术界已经在研究这方面的问题。黄祖辉等从转移性收入的角度对1993-2001年中国居民收人不平等问题进行了分析。他们把全国收入不平等分解为农村内部、城镇内部以及农村与城镇之间的不平等,研究发现转移性收入对于降低城镇内部的不平等起到了一定的作用,但是并没有降低全国收入不平等,反而增加了全国范围内的不平等、农村内的不平等以及城镇和农村之间的不平等。杨天宇对2000-2007年的转移性收入对居民收入差距的影响进行了分析,他们同样发现包含了转移性收入之后,全国、农村内部、城乡之间收入差距不降反升,只有城镇内部收入差距因转移性收入因素而出现下降。但是这种“逆向转移”的现象有所缓解。香伶与侯明喜也注意到了这种现象,但都只是根据某些现象和零星数据进行了描述性研究。王亚芬等运用1985-2005年间的时间序列数据,检验了个人所得税与中国城镇居民收人不平等的关系,结果发现2002年之前个人所得税并没有明显地减小城镇居民收入不平等,2002年以后对降低城镇居民收入不平等作用有所加强。关于公共转移和个人所得税对收入分配作用讨论的文献,主要利用《中国统计年鉴》中的家庭收入分组数据,由于分组数据本身只是提供抽样样本的平均值,以此为基础进行不平等的测量存在严重的误差,由此得到的估算结果也是不准确的。另外,《中国统计年鉴》中的转移性收入概念既包括公共转移收入,又包括私人转移收入,与我们通常所理解的政府进行收人再分配的转移性收入概念有出入,这也会导致研究结果的不够精确。到目前为止,利用微观调查数据对公共转移和个人所得税再分配效应的研究还比较少。刘怡和聂海峰与岳树民等以及岳希明等都利用了微观数据对某一时期的个税政策进行评估。徐建炜等利用连续时间微观数据对中国个人所得税的收入再分配效应进行了动态评估,研究发现1997-2005年虽然税制保持不变,但由于平均有效税率上升,个税的收入分配效应在增強,尽管2006-2011年三次免征额提高和2011年的税率层级调整提升了个税累进性,但由于同时降低了平均有效税率,反而恶化了个税的收入分配效应。

与已有研究相比,本文的创新在于:首先,利用1986-2009年连续时间的城镇入户调查的微观数据对中国城镇公共转移的收入再分配效应进行了动态研究。笔者采用GE指数及其区域分解法,分别根据不同的地区、所有制及产业进行划分,深入而全面地考察了公共转移收入对中国城镇居民收入不平等的影响。其次,本文还运用分项收入分解法,通过比较公共转移收入及其他分项收入所占份额和集中率,分析了公共转移收入差距对城镇居民收人不平等的贡献率。

二、数据与研究方法

(一)数据来源

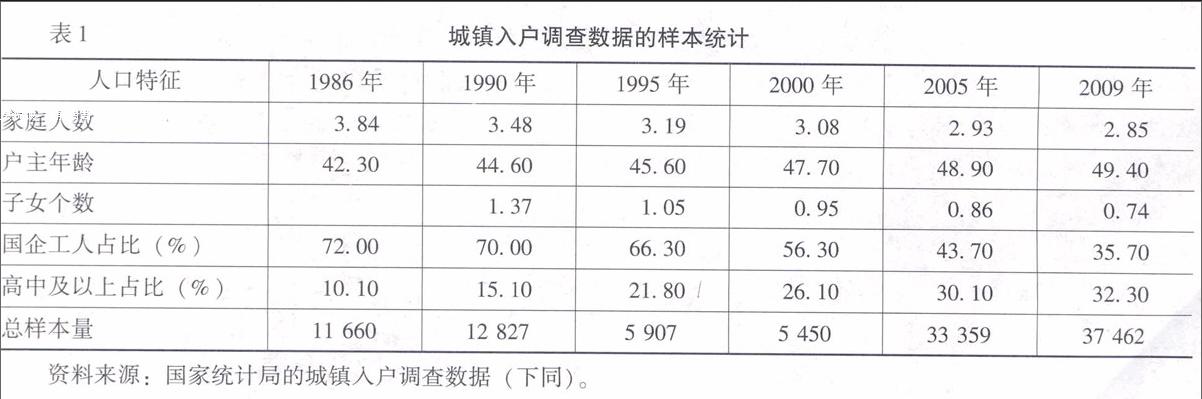

本文采用的是国家统计局1986-2009年间城镇入户调查的微观数据,该数据提供了详细的关于个体和家庭的收入和消费信息,以及家庭成员的人口特征。表1是主要年份城镇人户调查数据的样本统计。

三、公共转移对收入不平等影响的分析结果及政策评价

(一)关于公共转移的界定

根据《中国统计年鉴》的界定,中国城镇居民的转移性收入主要由两部分组成:一部分是来自政府的公共转移收入,包括养老金或离退休金、社会救济收入、保险收入、价格补贴和抚恤。另一部分是私人转移收入,主要包括赡养收入、赠送收入、亲友搭伙费和记账补贴等发生在家庭内部的转移收入。我们采用的是国家统计局城镇人户调查的微观数据,该数据提供了关于每个样本家庭的各项收入(包含转移性收入)的详细记录,从而,可以使我们从微观层面上严格考察公共转移收入对中国城镇居民收入差距的影响。为了表述更加清晰,我们把不包含公共转移收入的家庭人均总收入记为GI,它定义为家庭的劳动收入、经营收入、私人转移以及财产性收入的加总。而包含了公共转移收入的家庭人均总收入记为PGI,它的定义为GI加上公共转移收入。所以,不包含公共转移收入家庭人均总收入(GI)的收入不平等指数和包含了公共转移收入家庭人均总收入(PGI)的收入不平等指数之间的差异大小就说明了公共转移收入对收入不平等的影响程度。

(二)从区域分解角度的分析

根据GE指数区域分解的方法,我们将全国城镇居民的样本数据分为东部、中部和西部三个地区,从而将全国城镇收入不平等分解为东部、中部和西部地区内的不平等以及地区之间的不平等。运用GE指数及区域分解法,计算包含公共转移收入的家庭人均总收入(PCI)的GE值和不包含公共转移收入的家庭人均总收入(GI)的GE值。

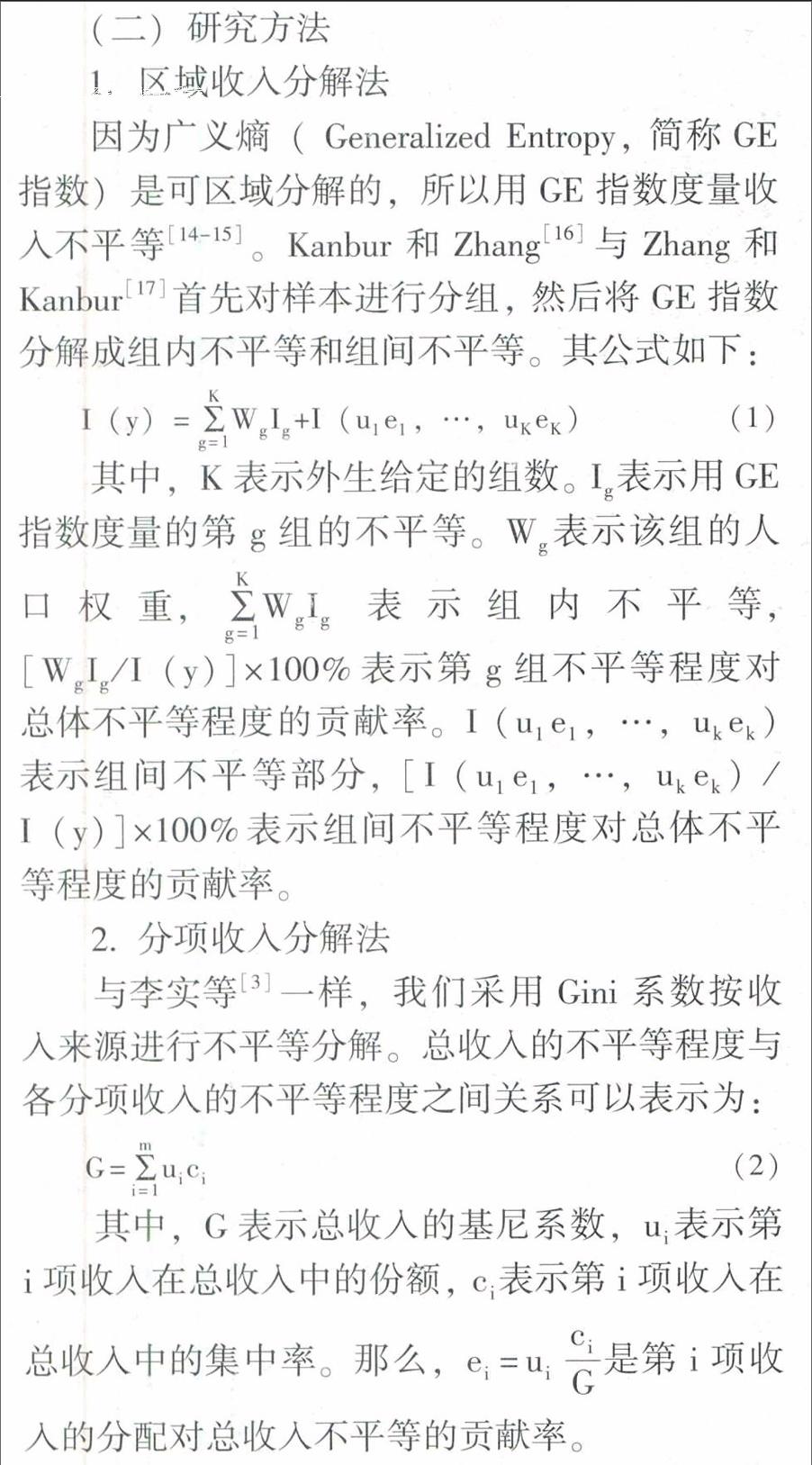

在图1中,左上第一幅图给出了1986—2009年城镇居民家庭人均总收入GE指数的变化情况。在不包含公共转移收入的情况下,家庭人均总收入(GI)的GE指数增长显著。具体来看,它的GE指数已经从1986年的0.11增长到2009年的0.42,几乎增长了三倍。而在包含了公共转移收入的情况下,家庭人均总收入(PGI)的GE指数要低得多,其增长的速度也要缓慢得多。在同一时期,该家庭人均总收入(PGI)的GE指数从0.07增长到0.20,差不多增长了两倍。美国在1980-2003年期间收入不平等程度增长了20%,日本在1980-2003年期间收入不平等程度增长了40%多。这说明中国城镇居民的收入不平等确实增长迅速。但包含了公共转移收入的家庭人均总收入(PGI)相对于没有包含公共转移收入的家庭人均总收入(GI)的不平等程度的减小,意味着公共转移对减少收入不平等起到了一定的作用。

在图1中,我们还发现无论是东部、中部还是西部地区,包含了公共转移的家庭人均总收入(PGI)和不包含公共转移的家庭人均总收入(GI)的GE指数在1986-2009年之间都随着时间增长,但是前者的增长要比后者的增长趋势缓慢得多。这与全国城镇人均总收入的GE指数表现出了相似的趋势。这说明了公共转移对于收入不平等的影响在不同的地区并没有表现出很大的不同。我们发现东部地区的不平等程度最高,而中部地区的不平等程度最低,西部地区处于中间

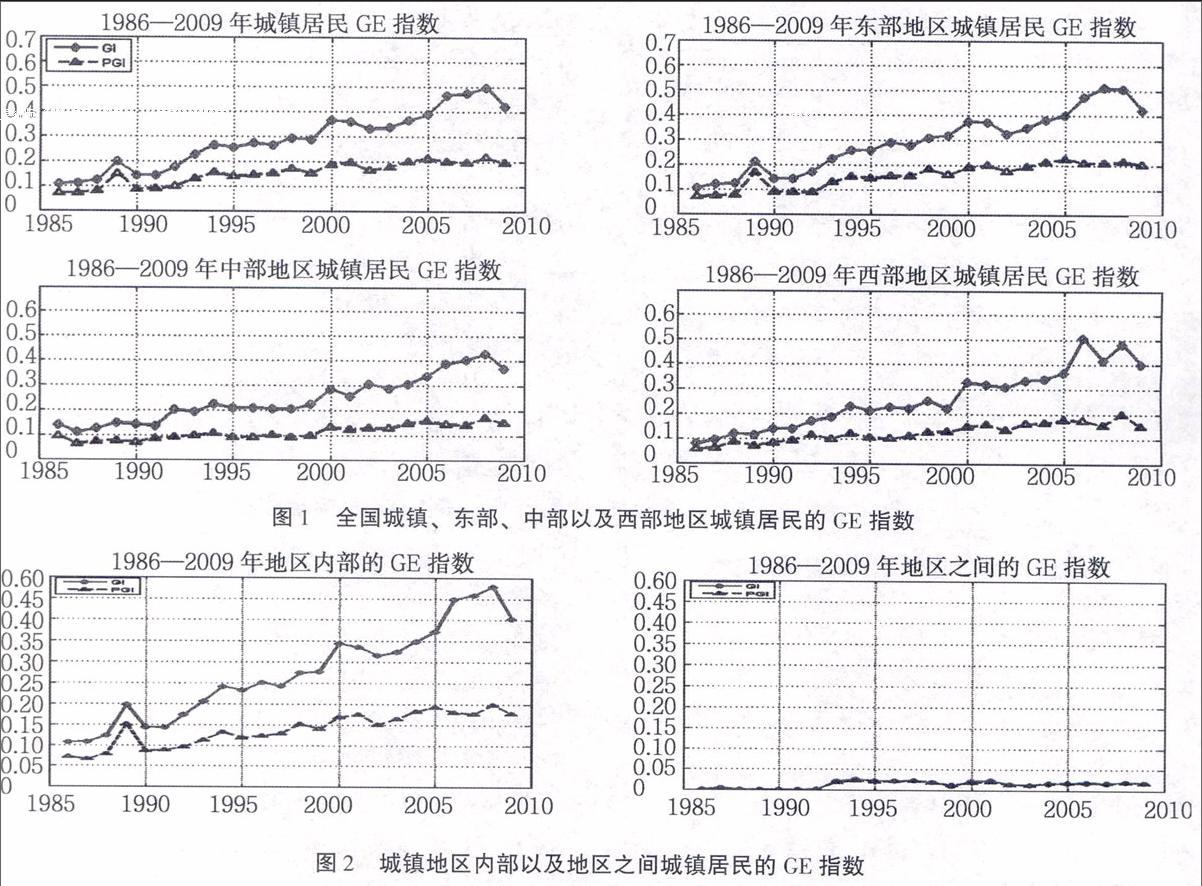

基于区域收入分解法,我们进一步把收入不平等分解为地区内不平等和地区间不平等。在图2中,我们发现不包含公共转移的家庭人均总收入(GI)的区域内不平等GE指数是从1986年的0.11增长到2009年的0.40,而其区域间不平等GE指数1986年几乎为0.到2009年为0.02。与此同时,包含公共转移的家庭人均总收入(PGI)区域间不平等GE指数是从1986年的0.07到2009年的0.18,而包含了公共转移收入之后,区域间不平等GE指数几乎没有变化。是否包含公共转移收入对区域内的不平等GE指数影响较大,而对区域间的不平等GE指数影响很小。公共转移较大程度上减少了区域内不平等,然而对区域间的不平等影响很小。这是因为公共转移主要发生在地区内部,而地区之间的公共转移较少。

以上分析表明,作为一种重要的收入再分配方式,公共转移对降低收入不平等起到了重要的作用。通过进一步的不平等分解,发现公共转移较大程度上减少了区域内不平等,然而对区域间的不平等影响较小。在东部、中部和西部三个不同的地区,虽然不平等程度差异较大,但公共转移都对降低收人不平等起到了重要的作用。

(三)从收入来源分解角度的分析

根据式(2),利用1986-2009年的城镇入户调查数据,我们计算了城镇居民收入的基尼系数以及各个分项收入的收入份额和集中率。在此基础上,计算了各个分项收入对总收入不平等的贡献率,并通过与其他分项收入的比较着重分析了公共转移收入贡献率的变化情况。我们把总收入按收入来源分为劳动收入、经营性收人、财产性收入、公共转移收入和私人转移收入。表2为1986-2009年期间各分项收入的收入份额、集中率以及贡献率。

由表2可知,公共转移收入的份额是从1986年的7%增加到2009年的17%,增长了10个百分点。而同一时期的公共转移收入的集中率从1986年的28%下降到2009年的24%,下降了4个百分点。在此基础上,我们得到公共转移收入对总收入不平等的贡献率是从9%-12%。为什么集中率下降而贡献率反而上升了呢?进一步分析发现,公共转移收入的集中率在1986—1991年是逐年下降的趋势,直到1992年突然上升到0.42,1992年之后又呈现出下降的趋势。而公共转移收入的份额自1988年之后,都是相对平稳的增长趋势,增长幅度不大。公共转移收入对总的税前收入不平等的贡献率与公共转移收入的集中率在1986-2009年期间表现出了类似的趋势。同样地,在1992年有一个较大的上升,在此之前和在此之后都表现出下降的趋势。所以,由进一步的分析可以看出,公共转移收入对不平等的贡献率上升主要是由于公共转移份额的上升。

在1986-2009年,劳动收入对总的税前收入不平等贡献率都是最高的,其他收入的贡献率相对较低。具体来说,劳动收入所占份额从85%下降到69%,而劳动收入的集中率从20%上升到35%。在这段时间内,劳动收入的贡献率是从80%下降到72%,这主要是由劳动收入所占份额的下降导致的。在同一时期,私人转移性收入所占份额也有所下降,从8%下降到3%。而其集中率从28%上升到38%。私人转移支付对总的税前收入的贡献率是从10%下降到4%,主要也是由于所占收入份额的减小。而经营性收入和财产性收入所占份额都从接近于0分别增长到8%和1%,其集中率都从0分别增长到37%和55%。经营性收入和财产性收入对总的税前收入的贡献率也都从0分别增长到9%和3%。经营性收入和财产性收入所占份额和集中率都有所上升,成为收入不平等的重要来源。尤其是财产性收入,虽然所占份额较小,但其集中率最高。总的看来,除了经营性收入和财产性收入,其他分项收人贡献率变化主要是由其所占收入份额变化导致的,而集中率变化相对温和。

四、公共转移对不同所有制和产业的收入再分配效果

中国的所有制结构和产业结构不同与地区差异一样,都是导致收入不平等的重要因素。陈斌开等分析发现中国经济转型过程中所有制结构变迁、工资制度改革等制度性因素,以及经济增长过程中快速的产业结构变迁和技术进步是城镇居民劳动收入差距变化的重要原因。陈钊等发现行业间收入不平等对中国城镇居民收入差距的贡献越来越大,特另是一些收入迅速提高的垄断行业。这部分的扩展性分析主要是研究公共转移对所有制内部和不同的所有制之间以及产业内部和不同的产业之间的收入不平等起到了怎樣的再分配效果,这有助于我们进一步考察城镇公共转移的收入再分配效应。

根据GE指数及其区域分解法,本文将全国城镇样本分为户主在国有企业工作的家庭和户主在非国有企业工作的家庭两组,由此,全国城镇收入不平等可分解为国有企业内部的不平等、非国有企业内部的不平等以及不同所有制之间的不平等。运用GE指数及区域分解法,我们得到两组数据:包含公共转移收入的家庭人均总收入(PGI)的GE值和不包含公共转移收入的家庭人均总收入(GI)的GE值,主要结果如图3和图4所示。①从图3可以发现,非国有企业内部包含了公共转移收入的家庭人均总收入(PGI)的GE值远远低于不包含公共转移收入的家庭人均总收入(GI)的GE值,而国有企业内部包不包含公共转移性收入对收入不平等的影响不大。如果不包含公共转移收入,非国有企业职工家庭收入不平等程度远远高于国有企业职工家庭。考虑公共转移收入之后,非国有企业职工家庭收入不平等程度大大降低,而国有企业职工家庭收入不平等程度基本不变。这说明,国有企业职工的收入分配已经充分体现了公平原则。而非国有企业职工的收入分配原则更侧重效率。这在一定程度上体现了初次分配注重效率,再次分配兼顾公平的原则。在初次分配中,國有企业无论是在资源和政策上都处于优势地位,再次分配更多地是影响非国有制经济体中的弱势群体。

从图4可以发现,包含了公共转移收入以后,所有制内部的不平等GE指数和所有制之间的不平等GE指数都有所下降。结合图3可以发现,所有制内部不平等指数的下降主要是由于公共转移收入降低了非国有企业的城镇居民GE指数。所以不管是通过所有制内部的不平等还是所有制之间的不平等,公共转移收入都起到了降低城镇居民收入不平等的重要作用,再次体现了初次分配效率优先,二次分配兼顾公平的原则。

根据三大产业的划分,②本文也把全国城镇样本分为户主在第一产业工作的家庭、户主在第二产业工作的家庭和户主在第三产业工作的家庭。根据区域分解法,全国城镇收入不平等可分解为第一产业内部的不平等、第二产业内部的不平等、第三产业内部的不平等以及不同产业之间的不平等。同样,运用GE指数的计算方法及根据产业分组的区域分解法,我们得到两组数据:包含公共转移收入的家庭人均总收入(PGI)的GE值和不包含公共转移收入的家庭人均总收入(GI)的GE值。由分解结果可知:③由于从事第一产业的城镇居民很少,所以城镇居民收入不平等主要来自于第二产业内部和第三产业内部。公共转移收入对第一产业内部的不平等的影响也很小。公共转移收入的作用主要是通过降低第二产业内部和第三产业内部的不平等实现的。而观察三大产业内部的不平等和不同产业之间的不平等可以发现,公共转移对降低产业内部的不平等起到了重要作用,而对产业之间的不平等影响并不明显。在2005年前,公共转移收入主要是降低了第三产业的收入不平等,而在2005年之后公共转移收入主要降低了第二产业的收入不平等。

在扩展性分析中,本文发现无论是根据不同的所有制还是不同的产业分组,公共转移在降低不同分组内部的收入不平等都起到了重要的作用。并且,公共转移也对降低不同所有制之间的不平等起到了显著的作用。这样的结果更加深入而全面地证实了公共转移对降低收入不平等起到重要作用这一结论。

五、结论及政策建议

本文利用城镇入户调查数据,通过GE指数及区域分解法分析了公共转移收入对不同区域内部及区域之间的收入不平等的影响,并且分别对不同所有制和不同产业的收入不平等的影响进行了扩展性分析。首先,通过把总样本分为东部、中部和西部三个地区进行分解,分析结果表明公共转移收入对不同地区内的收入不平等起到了重要的作用,对地区间的不平等影响较小。通过进一步的扩展分析,笔者发现公共转移收入对降低非国有企业内部的收入不平等起到了重要的作用,而对国有企业内部的收入不平等影响较小。同时发现,公共转移收入对降低不同所有制之间的收入不平等起到了一定的作用。并且公共转移收入也对降低不同产业内部的不平等起到了重要作用,但是由于第一产业在城镇比重很小。公共转移收入对降低第一产业内部收人不平等的作用并不明显。公共转移收入主要是降低了第二产业内部和第三产业内部的收入不平等,对降低不同产业之间的收入不平等作用也不明显。

本文通过分项收入分解法分析发现公共转移收入对总的收入不平等的贡献率总的来说有所上升,但从1992年之后处于下降的趋势。公共转移收入的份额增长了10%,但其集中率下降了4%。总的来说,公共转移收入自1992年开始,对降低收入不平等起到了一定的作用。但是相对于20世纪80年代城镇居民“铁饭碗”的社会保障来说,公共转移收入对于不平等的贡献率变高了。所以,政府的公共转移政策还有进一步改进的必要。

要改进目前的情况,本文主要的政策建议是政府在进行公共转移时,需要增加地区间的转移支付,尤其是要加强中央财政对经济欠发达地区的转移支付力度,建立全国各地区一体化的社会保障体系。