《西游记》出版中所见的晚明社会

2017-06-30曾悦鸣

曾悦鸣

晚明的时间跨度为从嘉靖、隆庆、万历到明亡的约两百年,这是我国历史上一个社会变迁和转型的时期。经过百余年的发展和积累,在农业和手工业恢复并达到相当高度的基础上,晚明时期的商品经济表现出空前的繁荣。商品经济的繁荣,一方面,壮大了市民阶层,促使他们的诉求在经济、社会、文化等各个领域影响扩大;另一方面,冲击了“重义轻利”的传统价值观念,市农工商的界限日渐模糊,社会倾向于以财富的多寡衡量人的价值。两方面的变化造成社会分层由固化走向流动,思想文化趋向开放。同时,在出版史上,晚明是继宋代以后又一个出版的黄金时代,主要表现为明代出版业形成了官刻、家刻、坊刻三足鼎立的态势;出版物刊刻数量多、规模大、内容丰富;形成多个全国性的图书刊刻和流通中心;图书的受众呈现出“大众化”的趋势,图书市场更具活力。《西游记》正是孕育于这一商品经济繁荣且出版业发达的社会背景之中。

通俗小说是市镇经济繁荣和市井文化发展的产物。一部小说的写作、出版、传播和阅读让大量的社会精英分子和普通老百姓参与其中,其影响是持久而深入的,这种物质文明和精神文明的互为作用是晚明社会经济和文化发展的重要一环。而《西游记》创作于嘉靖万历年间,风靡于万历之后,与晚明的社会转型在时间上契合,是以透过《西游记》出版的实践,能够较为真实地反映晚明社会的实际,有助于了解晚明的文化和社会变迁。

在文学领域,《西游记》的相关研究体系完整、成果丰富。众多文学家和小说家以《西游记》的文本为主要研究对象,采用考证文本演进、甄定叙述风格、挖掘方言运用等研究方法,对复杂的《西游记》版本流传问题进行了精辟且合理的梳理和解释。其中,孙楷第和矶部彰考证了目前可见的七个版本的明刊本《西游记》,前者所著《中国通俗小说总目》①孙楷第:《中国通俗小说总目·外二种》,中华书局2012年版。著录了六版,后者补充了庆应图书馆所藏闽斋堂刊《新刻增补批评全像西游记》②矶部彰:《关于闽斋堂刊西游记的版本》,刘世德、石昌渝、竺青主编:《中国古代小说研究·第2辑》,人民文学出版社2006年版,第93~103页。一版。另外,郑振铎的《〈西游记〉的演化》③郑振铎:《中国文学研究(上)》,人民文学出版社2000年版,第244~275页。和黄永年的《论〈西游记〉的成书经过和版本源流》④黄永年:《黄永年古籍序跋述论集》,中华书局2007年版,第418~458页。厘清了可见《西游记》版本的先后演进之序,还原了《西游记》成书和流传的一般过程。文学家的研究成果为《西游记》的出版史研究提供了丰富而可靠的史料,但历史学领域的研究不再局限于《西游记》的文本本身,而是以《西游记》的版本为线索,从书籍出版史和阅读史的维度考察晚明《西游记》出版背后的社会面貌。

目前,书籍的出版史和阅读史研究有了相当数量的成果,如周绍明的《书籍的社会史:中华帝国晚期的书籍与士人文化》①周绍明:《书籍的社会史:中华帝国晚期的书籍与士人文化》,何朝晖译,北京大学出版社2009年版。和包筠雅的《文化贸易:清代至民国时期四堡的书籍交易》②包筠雅:《文化贸易:清代至民国时期四堡的书籍交易》,刘永华、饶佳荣等译,北京大学出版社2015年版。,二者以西方学术背景研究中国的书籍和印刷史,架构起西方社会经济史和文化史在书籍史方面的理论、方法和动态与中国本土书籍史之间的桥梁。在书籍史的时代划分问题上,晚明是一个需要细致研究的重点时期,井上进在《中国出版文化史》③井上进:《中国出版文化史》,李俄宪译,华中师范大学出版社2015年版。中以长时段的研究视角梳理了中国书籍史自古以来的发展脉络,阐释了晚明是出版业发展的“黄金时代”的观点;大木康和和周绍明分别在其著作《明末江南的出版文化》④大木康:《明末江南的出版文化》,周保雄译,上海古籍出版社2014年版。和《书籍的社会史:中华帝国晚期的书籍与士人文化》⑤周绍明:《书籍的社会史:中华帝国晚期的书籍与士人文化》,何朝晖译,北京大学出版社2009年版。中集中研究晚明,对晚明是出版业发展的“黄金时代”的研究命题进行了更深入的阐释。《西游记》的主要出版地区南京和建阳是晚明的两个具有典型性的出版中心,相关地域性研究丰富,大木康的《明末江南的出版文化》⑥大木康:《明末江南的出版文化》,周保雄译,上海古籍出版社2014年版。对江南出版业进行了较全面的分析;贾晋珠的论文《三山街:明代南京的出版商》⑦Cynthia J.Brokaw& Kai-wing Chow,eds.,Printing and Book Culture in Late Imperial China.Berkeley:University of California Press, 2005, pp.107-151.专门统计了南京地区的出版商和出版书籍的具体数据;贾晋珠的著作《印刷牟利:11—17世纪福建建阳的出版商》⑧Lucille Chia, Printing for Profit:The Commercial Publishers of Jianyang,Fujian11-17 Centuries.Massachusetts:Harvard University Press,2002.详尽考察了建阳地区的出版业;另有《福建古代刻书》①谢水顺、李珽:《福建古代刻书》,福建人民出版社1997年版。、《建阳刘氏刻书考》②方彦寿:《建阳刘氏刻书考(上)》,《文献》1988年第2期,第196~228页;方彦寿:《建阳刘氏刻书考(下)》,《文献》1988年第3期,第217~229页。和《建阳余氏刻书考略》③肖东发:《建阳余氏刻书考略(上)》,《文献》1984年第3期,第230~247页;肖东发:《建阳余氏刻书考略(中)》,《文献》1984年第4期,第195~219页;肖东发:《建阳余氏刻书考略(下)》,《文献》1985年第1期,第236~250页。整理并考证了建阳出版商的相关史料。

在前人实证研究和理论探讨的基础上,本文以《西游记》为个案进行微观研究和深入阐释,探究《西游记》的出版史,从中见微而知著,了解晚明出版业乃至整个社会经济的发展状况,从而分析出版业的兴盛如何反映并影响晚明的社会变迁和转型,为晚明的社会经济史研究添砖加瓦。

一、晚明《西游记》的出版

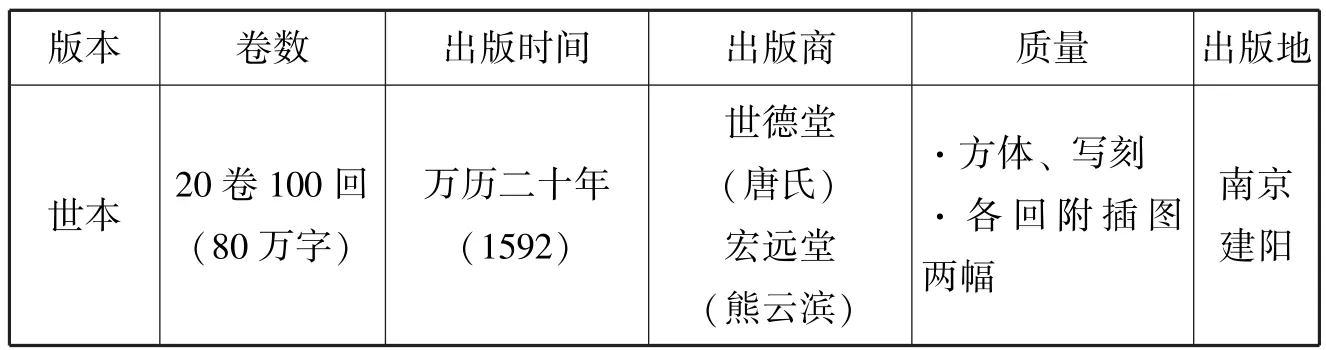

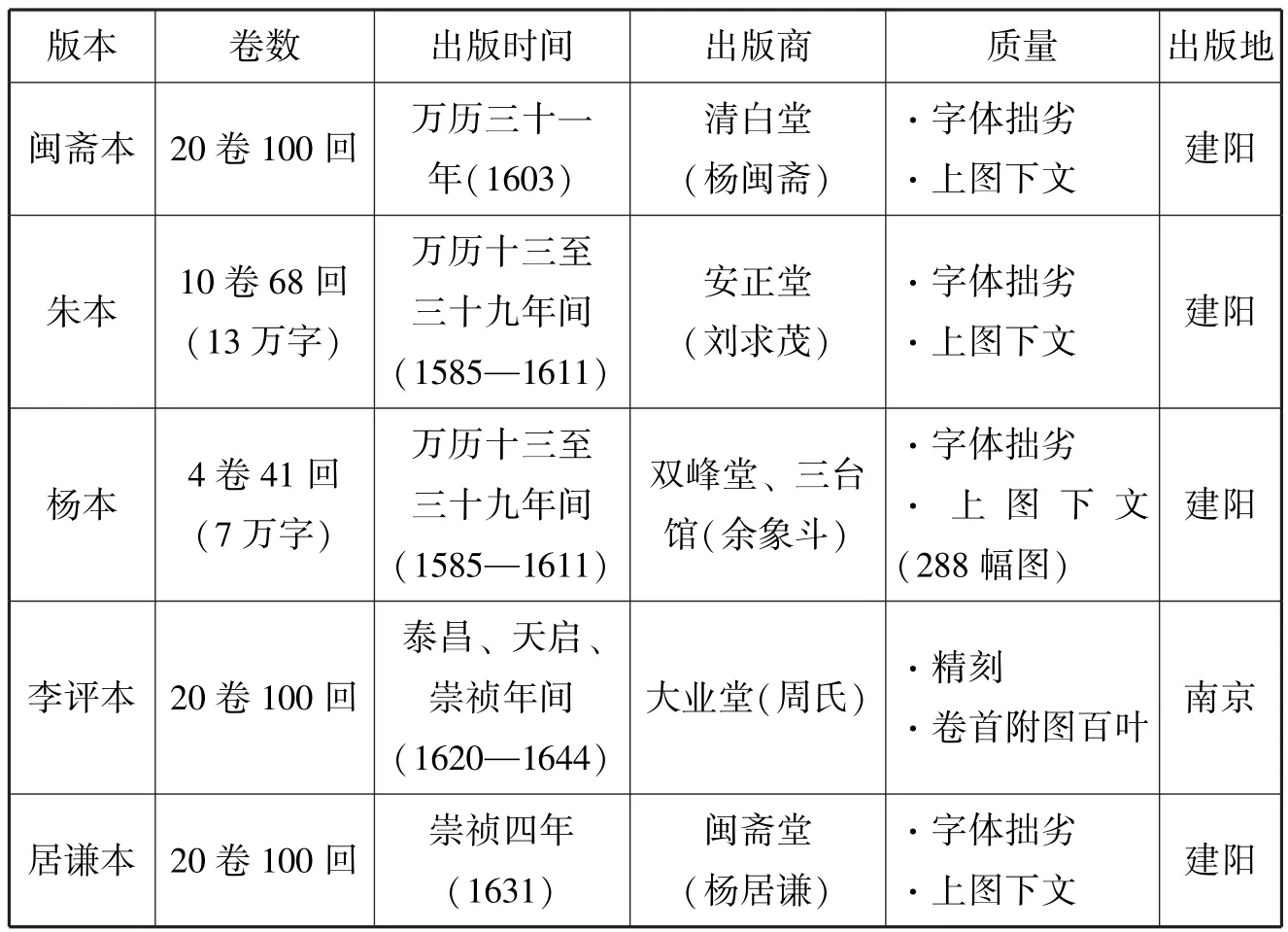

《西游记》的版本流传问题十分复杂。目前可见的《西游记》明刊本有七个版本,除《唐僧西游记》信息缺失外,其余六个版本皆出自坊刻,主要版本状况如表1所示:

表1 现存明刊本《西游记》的版本状况④ 表格的主要史料来源为孙楷第的《中国通俗小说总目·外二种》和矶部彰的《关于闽斋堂刊西游记的版本》。另外,参考了郑振铎的《〈西游记〉的演化》和黄永年的《论〈西游记〉的成书经过和版本源流》中对《西游记》版本的先后演进之序的梳理。

续表

由该表可知明刊本《西游记》的出版地集中在南京和建阳。两地是晚明两个颇具代表性的出版中心。

(一)建阳地区的《西游记》出版

建阳地区出版的《西游记》包括《新刻出像官板大字西游记》(简称世本)的建阳重镌本、《鼎锲京本全像西游记》(简称闽斋本)、《鼎镌全相唐三藏西游释厄传》(简称朱本)、《新镌三藏出身全传》(简称杨本)以及《新刻增补批评全像西游记》(简称居谦本)。

朱本卷一题“书林莲台刘求茂绣梓”,卷末有木记“书林刘莲台梓”,即该版由刘求茂(字莲台)出版。另《新刊性理大全》卷末有牌记“建邑书林安正堂刘莲台重刊”①王重民:《中国善本书提要》,上海古籍出版社1983年版,第228页。。二者互证可知,朱本出自建阳书坊刘氏安正堂。以安正堂为堂号出书的书商包括刘宗器、刘仕中、刘双松和刘莲台。从谢水顺和李珽归纳的“刘氏安正堂刻书一览表”①谢水顺、李珽:《福建古代刻书》,福建人民出版社1997年版,第267页。可知安正堂的堂号在四人之间相继,四人可能为祖孙三代。安正堂在代代相传中经营百年,刻书多达62种,是建阳刻书大姓刘氏中刻书最多、时间最长的名肆。

杨本尽管题有“芝潭朱苍岭梓”,但朱苍岭生平不可考,因此考察该版的出版商时,可将目光转向与其颇有渊源的余象斗。余象斗是包括杨本在内的《四游记》的策划出版者。余姓刻书是建阳最大的刻书世家,据《书林余氏重修族谱》,余继安、余孟和、余文台(字象斗)为祖孙三代。②《书林余氏重修宗谱》第7册《书坊文兴公派下世系》,福建省图书馆据清光绪二十二年建阳余氏木活字本传抄,谢水顺、李珽:《福建古代刻书》,福建人民出版社1997年版,第236页。现无余继安刻书的传世本,但族谱记载余继安所建清修寺是“印书藏版”之地,说明余继安已经是书林中人,清修寺是余继安这一房最早的独立印书刻书场所。在清修寺的基础上,双峰堂出现。“双峰”为余孟和的号,双峰堂可能由他所创,后由其子余文台(字象斗)继承。余象斗是晚明建阳一位重要的小说编纂者和书商,他自称于万历十九年(1591)“不佞斗始辍儒家业,家世书坊,锓籍为事”③余象斗:《新锓朱状元芸窗汇辑百大家评注史记品粹》卷首序,肖东发:《建阳余氏刻书考略(中)》,《文献》1984年第4期,第195~219页。,正式开始了其刻书生涯,其近半个世纪的刻书生涯是万历、崇祯年间出版业繁荣的典型体现④余象斗的刻书成就:在出版数量上,刊刻书籍五十余种,当时无人能及;在出书形式上,他首创“上评、中图、下文”的评林体和公案小说,丰富了小说的内容;在品牌营销上,余象斗利用巧设书名、识语、书目、个人画像等手段塑造品牌“余象斗”。。

闽斋本题“闽书林杨闽斋梓”。另有《三国志传》题“明闽斋杨起元校梓”,末卷木记“万历庚戌岁孟秋月闽建书林杨闽斋梓”。⑤孙楷第:《中国通俗小说书目(外二种)》,中华书局2012年版,第33页。全称《重刻京本通俗演义按鉴三国志传》。二者互证可知杨起元(字闽斋)为万历中后期的出版商。闽斋本其他卷又题“清白堂杨闽斋梓”。而现存的清白堂所刻小说还包括《大宋演义中兴英烈传》,①石昌渝主编:《中国古代小说总目》白话卷《大宋演义中兴英烈传》,山西教育出版社2004年版,第38页。该书卷一虽署“书林清白堂刊行”,但卷一前五叶版心所题与其他各叶皆不同,且标为“新刊”,可见清白堂本前另有一版。最后一卷卷末木记“嘉靖壬子孟冬杨氏清江堂刊行”提供了前一版由清江堂所出的信息,加之时间与序中“时嘉靖三十一年(1552),岁在壬子冬十一月望日”一致,故确定该书由清江堂首先刊刻。两版的《大宋演义中兴英烈传》呈现了清白堂与清江堂的渊源。梳理两堂的时间信息可知,在清江堂所出可知刊刻时间的书籍中,最晚刊刻时间为嘉靖三十二年(1553),而清白堂从事出版的时间在万历末期,间隔半个世纪之久。②孙楷第:《中国通俗小说书目(外二种)》,中华书局2012年版,第39页。《新刊参采史鉴唐书志传通俗演义》为嘉靖三十二年杨氏清江堂刊本,为目前可见清江堂刊刻书籍已知刊刻时间的最后一部。下文进一步梳理两堂的主人对象:据《大宋演义中兴英烈传序》可知嘉靖三十一年(1552),杨涌泉为清江堂主人。③孙楷第:《中国通俗小说书目(外二种)》,中华书局2012年版,第241页。编者熊大木在《大宋演义中兴英烈传》序中称写作缘由是“近因眷连杨子素号涌泉者,挟是书谒于愚,曰:‘敢劳代吾演出辞话’”,可知杨涌泉为清江堂主人。而万历末期,出版《西游记》的清白堂之主为杨闽斋。综合以上信息推测,清白堂是清江堂的分支,或者清江堂是清白堂的前身,杨闽斋为杨涌泉之后。杨氏刻书主要集中在清江堂,历时二百年,刻书虽多但书坊主人名字不详,也无宗谱可考。梳理清白堂与清江堂关系,目的在于还原杨氏刻书的传承脉络,确定杨闽斋清白堂的历史地位。

居谦本题“闽斋堂杨茂卿梓”,木记云“崇祯辛末岁闽斋堂杨居谦校梓”,从时间和堂号上推测:杨居谦(字茂卿)为杨闽斋之子。“杨茂卿居谦”还出现在崇祯六年(1633)出版的《四书千百年眼》的卷首名录中,为“校订社友”。④余应科:《四书千百年眼》,《域外汉籍珍本文库》第四辑经部13,西南师范大学出版社、人民出版社2014年版,第47~53页。该书是《四书》参考书,内容为诸家观点的拼凑,余应科是“纂著”即主编,13位“同在辑稿”和22位“校订社友”是实际操作者。其中,余氏包括主编余应科在内有12人之多,其他24人囊括了建阳刻书的几乎所有大姓。在这一次合作中,余氏处于领导地位,而杨氏与其他出版商处于从属地位,反映出在建阳出版业中杨氏的声望和影响力弱于余氏的事实。

世本题“书林熊云滨重镌”。《潭阳熊氏宗谱》卷首载有熊云滨的小传:“体忠字尔报,号云滨,清初年间书林,未习儒业,兄弟笃志嗜学,庠序冠首,载同文志书”①熊日新等:《潭阳熊氏宗谱》,清光绪元年(1875)木活字本,谢水顺,李珽:《福建古代刻书》,福建人民出版社1997年版,第296页。,可见熊云滨的科举之路停留在“庠序冠首”,主要从事出版活动,负责经营规模仅次于熊氏种德堂的宏远堂,刻书活动集中在万历中后期。熊云滨所在的熊氏以刊刻大量医书在明代开始成为建阳地区的另一刻书大姓。

综上所述,建阳刻书业的规模大致可分为三个梯队,余氏、刘氏、熊氏属于第一梯队,而杨氏属于第二梯队,第三梯队是刻书不多的小书坊。四家大型出版商在晚明时期争相出版不同版本的《西游记》,是西游记市场活跃的反馈,表现了《西游记》流行的事实。

(二)南京地区的《西游记》出版

南京地区出版的《西游记》是《新刻出像官板大字西游记》(简称世本)和《李卓吾先生批评西游记》(简称李评本)。

世本题“南京世德堂梓行”。另有陈元之序中提到“唐光禄既购是书,奇之,益俾好事者为之订校”及“时壬辰夏端月四日也”。②朱一玄、刘毓忱编:《〈西游记〉资料汇编》,南开大学出版社2012年版,第225页。而《南北两宋志传题评》署“绣谷唐氏世德堂校订(梓)”③孙楷第:《中国通俗小说书目(外二种)》,中华书局2012年版,第250页。,其叙记云“光禄既取锲之,而质言鄙人”④矶部彰:《明代后期〈西游记〉的集大成及其传播》,黄毅译,张兵、陈维昭主编:《中国文学研究》第8辑,中国文联出版社2007年版,第278页。,时间记为“癸巳”。二者互证,唐光禄即世德堂主人,于万历壬辰(1592)和万历癸巳(1593)先后出版《西游记》和《南北两宋志传题评》。另外,郑振铎在《中国古代木刻画史略》中指出世德堂版画与富春堂版画风格一致,两个书坊之间有莫大的关联。①郑振铎:《中国古代木刻画史略》,上海书店出版社2010年版,第58~60页。而富春堂是南京名肆之一,刻书时间集中在万历初期,万历末销声匿迹。据此推测,富春堂于万历末年转为世德堂。另该世本后有卷题“南京荣寿堂梓行”。矶部彰从“德寿堂”是富春堂主人唐富春的另一个堂号出发,推测“荣寿堂”是唐光禄的另一个堂号。②矶部彰:《明代后期〈西游记〉的集大成及其传播》,黄毅译,张兵、陈维昭主编:《中国文学研究》第8辑,中国文联出版社2007年版,第278页。由于未找到同样署“荣寿堂”的其他书籍,荣寿堂的具体状况并不清晰。

李评本题“南京大业堂”,大业堂是南京地区刻书大姓的周氏的书坊。大业堂堂主为何人目前并无定论,主要人选有周希旦、周文炜(即周如山)、周亮工三人,他们的关系可能是:周希旦与周文炜是同一人,周文炜与周亮工为父子。不同于其他出版商名不见经传,周亮工是明末清初一位有名的官僚士大夫,在明清两朝为官。据姜宸英为周亮工所记墓志铭可知周氏为官宦之家。③姜宸英:《墓志铭》,《赖古堂集附录》,朱天曙编校整理:《周亮工全集》第2卷,凤凰出版社2008年版,第940页。墓志铭称:“周氏世南京人,始祖匡仕宋,参江西抚州军事,因家焉。其后三徙定居栎下,至公祖赠鸿胪寺序班。廷槐游大梁而乐之,因占籍开封,遂为开封人焉。鸿胪生子文炜,即公父,国子监生,任诸暨簿。”周氏又“世以书为业”,即周氏是出版业中的“士商”。④黄虞被、周在浚:《征刻唐宋秘本书目》,李万健、邓咏秋编:《清代私家藏书目录题跋丛刊》(第1册),国家图书馆出版社2010年版,第1~86页。士商的身份使得大业堂并不屑于刊刻粗制滥造的坊刻本,其出版的李评本在形式上摆脱坊刻本的特征,向文人雅客提供一个可供赏玩的善本。李评本刻工精良,卷首附图百叶,刻工为以手艺精湛著称的徽派刻工刘君裕和郭卓然;托名李卓吾附评点;书名仅标“李卓吾先生批评西游记”,去掉世本书名“新刻出像官板大字”的书坊用语,提高格调;排版去掉无实际意义的分卷,显得清新可观。以上皆为大业堂迎合上流市场而做出的形式改动。

唐氏和周氏是南京刻书最多、规模最大的出版商,即《西游记》在南京的受欢迎程度不逊于建阳。

二、从《西游记》的出版看晚明出版业的发展

通过对《西游记》出版商的梳理,大致可以勾画出明代《西游记》出版的历史轨迹:万历中期以前,《西游记》的故事已经以多种俗文化形式在民间流传。而现存《西游记》版本的出版时间皆在万历中期以后,在这一历史阶段,南京和建阳两地规模较大的出版商相继刊刻出版了不同版本的《西游记》,并多次重印。意味着,以万历中期为界,《西游记》从明代一个普通的民间故事成为一部现象级的畅销小说,成为明代小说上乘之作的代表。南京地区,世本先行刊印,在十年左右的时间里反复印刷,以致木板磨损严重;世本刊行二十余年后,基于世本,大业堂刊刻李评本。以世本和李评本为代表的南京刻本质量精良,主要满足上层市场的需求。而在建阳地区,熊云滨从南京获得被磨损的世本木板,运至建阳重镌后印刷;同时期的建阳书商从熊云滨的出版活动中看到商机,杨闽斋另寻《西游记》版本刊刻闽斋本;刘氏和余氏聘人编辑简本;杨居谦在父亲所刻版本的基础上仿效李评本附评论出版居谦本。建阳刻本以较低廉的书价满足了《西游记》中下层市场的需要。

《西游记》出版的历史轨迹展现出南京和建阳两地的不同出版特色。根据时人胡应麟评价可知建阳刻本刻印数量大但质量最差。①胡应麟:《少室山房笔丛》,上海书店出版社2009年版,第43~44页。这与建阳书商的预设的市场目标——“士大夫以下遽尔未明乎理者”②熊大木:《大宋演义中兴英烈传序》,黄霖主编:《中国历代小说批评史料汇编校释》,百花洲文艺出版社2009年版,第145页。是一致的,降低质量要求是建阳书商削减成本的手段。除此之外,建阳的刻书成本低与其得天独厚的自然和地理环境密切相关,建阳不仅出产廉价而结实的竹纸,还拥有充足的廉价劳动力,保障了建阳刻本的低价优势,使之得以占据小说销售的中下层市场。尽管建阳和南京一样,都是明代书籍的出版中心,但相较而言南京是流通中心而建阳是生产中心,建阳所刻书籍多由“天下客商贩者”①马继科、朱凌纂修:《嘉靖建阳县志十六卷》,《闽刻珍本丛刊》第27册,人民出版社、鹭江出版社2009年版,第381页。输出至全国,本地并非主要的消费市场。不同于建阳有充足的原材料资源和劳动力资源,南京并非木材产地,其原材料需依靠交通运输和徽商的运作而输入,刻工也多为外地刻工,这直接导致了南京刻书业成本的高昂。不过,南京作为江南地区的经济中心,其流通中心的地位是建阳所不能及的。南京不仅拥有繁荣的市镇,还是明代江南地区的会试地点,富裕阶层和赶考的科举考生都使得南京本地的消费水平较高。因此,无论从生产成本还是从市场来看,南京更适合出版质量和价格双高的优质图书,精明的南京书商所作的选择正是如此。建阳和南京两地出版商对市场需求的分化促进小说消费市场的成熟。

从《西游记》的出版活动可以看出,在竞争关系之外,出版商之间还存在一种合作互动的关系。世本刊刻并流行后,熊云滨有出版欲望却不选择自己组织刊刻而选择购买世德堂的木板。这一木板买卖行为有成本和“版权”两方面的考虑。尽管前文考察了建阳刻书成本低廉的史实,但考虑到《西游记》百回本体量大的问题,重新刊刻的成本仍高于重镌的成本。此外,虽不能以现代的版权观念解读这一买卖木板的行为,但同一地区的出版商之间借版翻印、不同地区的出版商之间买卖木板的互动,说明晚明出版商之间彼此尊重木版所有权的现象是客观存在的,这是出版商为维护自身利益而相互妥协的结果。除了互动关系之外,出版商之间亦存在合作关系,前文所提到的由余氏牵头,建阳多姓皆参与其中的《四书千百年眼》的成书即是出版商合作编书出版的典型案例。

刊刻《西游记》的各大出版商展现出一种世代以刻书为业的家族传承模式。一方面,这是中国传统社会宗族观念的践行;另一方面,这同样是在经济发展水平不足的情况下,资本积累的要求。

尽管这些出版商的经营活动是以家族为传承模式,但是堂号却不是一脉相承的。在涉及《西游记》出版的五家出版商中,仅刘氏安正堂和周氏大业堂呈现出堂号代代相传的特征,余氏、杨氏、唐氏皆有后代继承书坊后更改堂号的行为。这一事实将分辨《西游记》出版商的工作复杂化,难以准确反映《西游记》出版的真实历史轨迹。历史上,堂号有两种:一种是家族堂号,悬挂于祠堂,历代不更;另一种是文人雅士为附风雅而自取的堂号,或称“斋名”“室名”,以个人名义供文化交流之用。变化的出版商堂号性质与后者相似,反映了出版商试图弱化其商人的身份,向读书人靠拢的意识,这是出版行业兼顾文化传播与商业发展的双重性所造成的结果。不稳定的堂号亦从侧面反映了仍处于萌芽阶段的书籍市场对品牌形成和传承的需求不大的事实。

另外,《西游记》的出版商皆是晚明出版业中响当当的人物,却多数未被记于本族家谱之中,或仅有只言片语,可见族谱中不记商贾。例如《贞房刘氏宗谱》详细记载了余继安修建清修寺供子孙读书的读书之事,却无任何关于其孙余象斗的记载。表面上看,这是“士农工商”的社会阶层模式的顽固,但考虑到修谱之人为士绅阶层的情况,族谱从另一角度反映出明代官商相互渗透的大家族增多的现象。大业堂周氏“世以书为业”,周亮工官至户部右侍郎,其父辈也多有为官者。像周氏这样的官商合体家族的出现显然打破商人子弟不可仕宦为官的户籍阻碍,这是晚明经济发展带来的社会结构变化,是商人在拥有雄厚的经济实力的情况下提出政治诉求的表现,体现出商人社会地位的提高和势力的扩充。

综上,以晚明《西游记》的出版活动为出发点,通过梳理《西游记》出版的历史轨迹、了解各出版商的出版规模,印证了晚明通俗小说和书籍出版的鼎盛与繁荣。

三、《西游记》出版背后的晚明社会

《西游记》多个版本的流传盛况依托南京和建阳两个面对不同层次市场的全国性刊刻和流通中心,其背后正是晚明蓬勃发展的出版业,促成晚明出版业兴盛有多方面的原因,它们与晚明社会变迁和转型的各个方面紧密相关。

首先,有明一代,政府对出版的管制较宽松。明代统治者重视书籍的教化作用,明太祖将书籍与农具并重,鼓励书籍与农具的市场交易,将“除书籍田器税”①张廷玉:《明史》卷2《本纪第二·太祖二》,中华书局1974年版,第21页。作为明代恢复生产和社会稳定的举措之一,其继承者亦多采取鼓励措施促进书籍的出版和流通。因此,尽管明代统治者的主观目的是以专制的文化政策控制社会意识形态的统一,但对书籍教化作用的利用客观上促进了书籍出版的恢复、发展以至繁荣。明代的书籍禁毁,一般是待不符合理学道德标准的出版物风行并造成严重的社会影响时,由官员和士人上疏提出禁毁,禁毁的效果依赖皇帝的态度和主持者的决心。对李贽“异端邪说”的查禁亦是如此,但其主要实施者冯琦意识到过去的禁毁政策效果不佳、存在问题,他的著作《宗伯集》中记录了他向皇帝进言推荐“刻书审查”的奏章,他提出书坊刊刻书籍须由提学官查阅,对违反者要严行究治的主张。但明代后期政令松弛,“刻书审查”的政策推行力度较小,且随后政府的注意力被混乱的时局所分散,该政令最终成为一纸空文。

与此相反,政府认为是“异端邪说”的李贽之书“流行海内”,尽管奉旨禁毁但“士大夫多喜其书,往往收藏,至今未灭”。②顾炎武:《顾炎武全集》第18集“李贽”条,上海古籍出版社2011年版,第731~732页。李贽的思想与阳明心学和泰州学派一脉相承,阳明心学对人的心性的强调是鼓励人们关注自我、关注现实生活的开端;左派王学发展为泰州学派后,直接提出了“百姓日用即道”的思想,对“人欲”再次进行肯定;深受泰州学派影响的李贽以“异端”自居,抨击程朱理学,反对伪道学的思想禁锢,主张“革故鼎新”。三者的传承与发展,在晚明形成了思想解放的社会思潮,该思潮带有天性解放和人文主义的意味,在晚明这个政治日渐黑暗的时期,受该思潮的影响,很大一部分文人士大夫开始追求真性情和直率的个性。①袁宏道:《袁宏道集笺校》卷4《识张幼于箴铭后》,上海古籍出版社2008年版,第193页。袁宏道的“性灵说”称:“性之所安,殆不可强,率性而行,是谓真人。”在文学领域,李贽的“童心说”是晚明思想解放思潮的体现之一,李贽认为评价文学价值的标准不是文学的创制体格,而是是否常存“童心”,拔高了传奇、戏曲、通俗小说等俗文学的地位。②李贽:《焚书》,中华书局1961年版,第98~99页。受“童心说”理论的影响,大量文人学士主动加入通俗文学的创作和阅读活动中,将明代通俗小说的写作和出版推向高潮。

另外,阅读在晚明社会中呈现出一种“大众化”的趋势。因以下三点晚明阅读的门槛有所降低:一是国家重视文治,社会盛行科举,致使民众的识字水平有所提升;二是快节奏、大规模的坊刻分化了书籍市场,市场提供不同价格水平的书籍供消费者选择;三是民间藏书开始改变封闭排外的传统,进行藏书开放的尝试。同时,随着晚明经济水平的长足发展,在基本的生存需求能够满足的前提下,民众社会消费观念中的享乐主义渐占上风,民众的娱乐消费热情增长,小说阅读因其娱乐性而有足够的吸引力,可谓“俗流喜道”“好事偏攻”,文人士大夫也“恶之而弗能弗好”。③胡应麟:《少室山房笔丛》丙部卷29《九流绪论下》,上海书店出版社2009年版,第282页。在供与需的平衡中催生了读者“大众化”的趋势。这一趋势反映了晚明社会传统价值观念的动摇,实质是晚明等级界限模糊的表征。

宽松的出版政策、思想解放的社会思潮和读者“大众化”三而合一,共同构成了晚明出版业欣欣向荣的社会背景,《西游记》正是在这样一个出版的黄金时代被创作、被出版和被阅读的。

四、结 论

回顾《西游记》的出版历程,万历二十年(1592)《西游记》世本出版,拉开了《西游记》反复刊印、流传广泛的序幕。而同时代的李贽正致力于著书立说,承载其思想的书籍付诸出版并流行于世,产生广泛影响,进一步推动晚明的思想解放思潮。可见,《西游记》的出版、传播和阅读正是与思想解放的社会思潮同步的,而印刷出版业的大规模化正是二者背后的重要推手。以《西游记》为代表的通俗小说的流行和社会的思想解放思潮共同推动了晚明社会风气的转向。

晚明繁荣的商业出版与社会的变迁和转型互为因果,相互促进,在这一过程中,政府对出版的控制作用日渐减弱,包括科举用书、童蒙读物、日用类书、通俗文学在内的出版物因为广泛的传播而开始具备大众传播的特性,由此出版物所承载的社会思想汇集为一种大众文化,它区别于以程朱理学为代表的精英文化,是文化下移的历史进程的开端。带有“大众传播”性质的出版一旦被社会力量用为讨论国是和社会事宜的工具,就可能形成相对于国家专制而言的社会公共空间。这即是孕育于晚明社会的变迁与转型中的出版业对晚明社会变迁的反推力。

晚明的社会变迁和转型在具有革故鼎新的积极意义的同时,也隐含着社会风俗堕落的消极意义。政治的日益黑暗,官绅阶级和地主富商迷失于享乐和奢靡,经济发展的成果的“大众化”只是社会中上层的延伸,下层民众未能享受,这些是晚明不可回避的社会病态现实。出版兴隆的热闹和喧嚣可能掩盖了明亡的警钟。而明朝的灭亡阻断了文化下移的历史进程,清政府的建立以高压的文化政策重新收回了文化传播的控制权,使得大众文化的形成和社会力量的成长步伐放缓。