蓝天野90少年『戏剧就是我的一生』

2017-06-29部分摄影

□本刊记者彭立昭文/部分摄影

蓝天野90少年『戏剧就是我的一生』

□本刊记者彭立昭文/部分摄影

“一事能狂便少年”。对于老艺术家蓝天野来说,90岁高龄仍能够宝刀不老亲自执导演出,身体力行地将北京人艺优秀的艺术传统传递到新一代青年演员中,堪称“奇迹”。从他17岁投身艺术表演算起,今年是蓝天野从事话剧事业73周年,获得过中国话剧金狮奖荣誉奖、中国戏剧奖终身成就奖,《大讼师》的上演,正好是一个最好的祝贺。

蓝天野接受本刊记者的采访

没有华丽的外表,也没有太过于鲜艳的饰物,首都剧场就这样安安静静地坐落在王府井大街22号,到今年,剧院65周年了。喜欢人艺的氛围,喜欢人艺观众的涵养,更喜欢人艺人对待艺术的认真和一丝不苟。2017年5月25日晚,记者来到首都剧场,观看了今年首部献礼人艺建院65周年原创话剧《大讼师》的彩排,仿佛置身于梦幻之中。

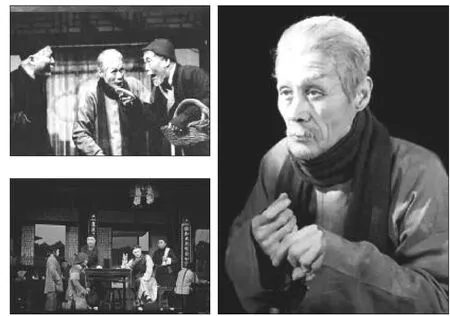

首先震撼我的是第一个出场的表演河南坠子的老艺人。一束追光下,他坐在舞台偏僻的一隅,手里握着一把老琴,腿上绑着一个击打节奏的打板,几乎是面无表情地在拉琴演唱。他的声音一下子穿透舞台,回荡在整个剧场中,犹如一只凄厉的唳鹤,踏雪冲天,营造出一个特别的氛围与历史的空间。《大讼师》是由郭启宏编剧,蓝天野、韩清执导的作品,历时两个多月的排练,堪称十足的诚意之作。可以说《大讼师》是年过九旬的导演蓝天野,以自己大半生的舞台经验换取的一次全新实验,其丰富的情节、永恒的主题和鲜活的人物,带给观众的不仅仅是一个历史故事,更是穿越古今的一次对人性的拷问,一场关于是非的较量。风格化的舞美,大写意的舞台,让整个舞台充满绘画的意境……

“从话剧舞台上的业界翘楚,到电视荧屏里的大众明星,再到书画界里炙手可热的佼佼者,无论扮演哪一个角色,他都始终如一地专情而投入;因为他相信,戏比天大,所以才有了那些历经半个世纪却依然鲜活的舞台形象;因为他对生活充满了热爱,才重拾画笔用浓墨重彩,表达心中的美好。”这是前不久CCTV-4《中国文艺》推出的“向经典致敬——蓝天野”的致敬词。

这位全身散发着人格魅力的老艺术家,每天依然工作量惊人,除参加各种书画、访谈活动外,还演戏、办个人画展、导戏……其旺盛的创造力、精力,以及对人的真诚,做事情的考虑周全细致、讲究方法的方式等,每每让身边人感动,获益匪浅。“认真”“严谨”“执着”“倔”,让我们看到了一位老艺术家的风骨,也见证了一位长者的人格魅力!

三姐引领他参加了地下党

蓝天野原名王润森,1927年生于河北省饶阳县,差不多满月时举家迁居北平。“我的家族有点像巴金笔下的《家》,也有点像曹禺的《北京人》中的家,但既非名门望族,也没有那么多的书香气,只是一个典型的封建大家族……”也许,正是在这样一个大家庭里长大的孩子才会具备那种独特的性情,如他所说,“就是特别不喜欢压抑,想随意,不受约束,既不愿奉承别人,被别人奉承也觉得难受的性格。”

蓝天野是家中最小的孩子,兄弟四人,姐妹三人,他和姐姐石梅是嫡出。他从小就很内向,见了生人说不出话,总躲到一边,从来也没有想过日后自己会上舞台演戏。

儿时记忆最深的就是陪母亲去戏园子里听戏。从小听戏,纯粹就是一种兴趣、乐趣,但对他后来的影响非常大。每次,蓝天野总要早早地去戏园子,他喜欢正式开戏之前的“打通”。什么是“打通”?它跟以前草台班子“撂地”演出延续下来的习惯有关:为了吸引观众,先开文武场,把路过的人聚拢来,围成一个场子。等打罢“三通”,接着是“开锣戏”。开锣戏里最有趣的是《渭水河》,姜子牙在渭水河边钓鱼,文王来访贤,两个人就在那儿干唱。锣鼓点一响,他跟着兴奋起来。台上的一切都使他觉得魅力无穷。“看完戏回来,就开始自己模仿……唱京剧对我来说,终归没门儿,但我对戏曲的兴趣爱好,伴我终生。”

养鱼、养鸟、斗蛐蛐、下棋,与年纪相当的孩子们玩牌、打弹球、上房,蓝天野的童年丰富多彩。五六岁时,蓝天野爱上练拳学刀。那时胡同里有个武术馆,同学拉他去报了名,他年龄最小却练得最好。众多爱好中,能调动他兴致的是画画。

早在十几年前,蓝老便是《北京晚报》的特约记者。我读过他撰写的《两代“面人汤”》。有一次,面人师傅给他做了一个长眉罗汉,两道细长的白眉自然弯曲垂落,尤其罗汉是盘腿坐在一个镂空的藤条墩上,觉得面人师傅的想象力太丰富了。蓝老说,现在老了,积习未改,爱好广泛,依然爱看书,还是喜欢些花鸟虫鱼这样的杂书。

因为一心想学画,1944年蓝天野考入国立北平艺专(中央美术学院前身)。那时他的全部兴致都在画画上,非常用功。后来怎么就阴错阳差去演戏了呢?

原来,刚考上国立北平艺专那年,蓝天野的同学苏民(著名演员濮存昕之父,北京人艺第一代演员、导演)拉他进了沙龙剧团演了第一个话剧《日出》(饰演黄省三)。他们两个早在北平三中读书时就认识,同是壁报美术编辑,包揽了学校壁报的设计、版面、插图工作。两人常在一起聊话剧,看话剧。“很长一段时间里,我被话剧所吸引,并且此后一直徘徊于画画与戏剧之间。”接着他又演了一个话剧《沉渊》,他演男主角,是个老年人。那年他17岁,从此与话剧结缘。

解放前夕,蓝天野的三姐石梅和姐夫石岚从解放区回来了,负责北平的地下工作。当时情况特殊,由于时局发展迅速,上级领导指示,要立即开展工作,发展组织。于是,他们家成了当时地下党的联络站。三姐回到北平后发展的第一个党员就是蓝天野,是三姐引领他参加了革命。1945年9月,蓝天野加入中国共产党。他所在的祖国剧社成为宣传共产党思想的重要阵地,受中共中央华北局晋察冀城市工作部领导。

当时,地下工作异常艰险,往往需要冒生命危险。蓝天野最早的工作是帮石梅搞宣传。晚上,他们通过一部短波收音机收听解放区的广播,记录下来,然后由他刻到蜡版上进行油印。在夜幕的掩护下,把印好的传单撒出去。他还做过交通员,骑着脚踏车出城去西郊,往解放区送东西,或传递文件。他也曾穿着国民党少校的制服,护送学生和进步人士去解放区,上演了一出出真实版的“潜伏”。1946年3月初,城工部指示成立“北平戏剧团体联合会”,并成立剧联党支部。石岚让蓝天野通知开会。会议很成功。此后,又发展苏民等人入党。他们以祖国剧团的名义继续在北平戏剧运动中展开活动,并联系了多个学校剧团,发挥了引导青年进步的核心作用。这些工作经验让蓝天野变得沉稳和干练。

1946年夏秋之间,在城工部领导下的祖国剧团,排练了李健吾编剧的《青春》,一如剧名,这次演出充满了青春气息。导演是石岚,蓝天野在剧中饰演一个老更夫,没有名字,绰号叫“红鼻子”。为了演好这个老农民,他曾跑到京郊的一个村口,坐在井台上和老乡们闲聊,观察体会老农的言谈举止。从那时起,他开始了一个习惯:看戏,看别人演戏,不只坐在台底下看,也常在舞台上侧幕后面看。在看戏的过程中,分辨哪一个人物演得好,为什么好。

之后,蓝天野被组织派到演剧二队(全名是抗敌演剧二队)工作。祖国剧团以后演的几个戏,蓝天野虽然没有在其中担任角色,但参与了舞美、服装设计以及前台的一些工作。革命的需要,时代的呼唤,最终让他放弃了喜爱的绘画,又重新回来演戏。从此,他逐渐就不再去北平艺专上课了,毕生工作在戏剧舞台上。

1949年初,在华大文工二团,进入刚刚解放的北平

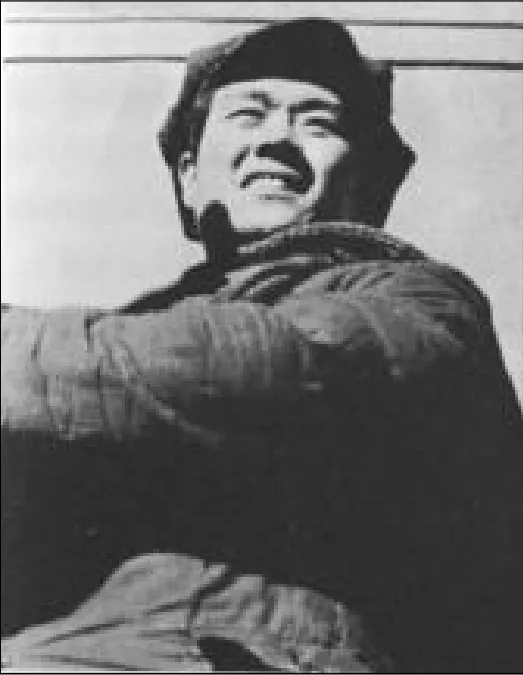

蓝天野年轻时代

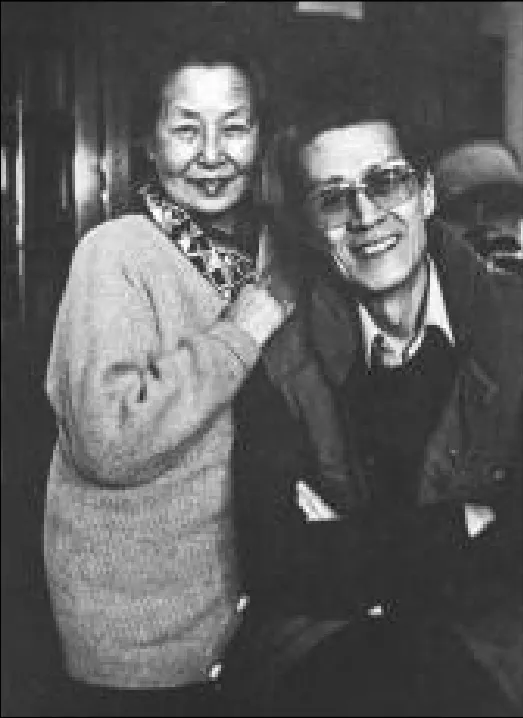

蓝天野与夫人狄辛在《王昭君》中同台演出

蓝天野与夫人狄辛的合影

第一次演焦先生的戏,与狄辛结下美满姻缘

进了演剧二队之后,19岁的蓝天野为扮演《孔雀胆》里的段功,肯钻研,读了很多表演方面的书籍,如郑君里的《角色的诞生》,美国人所著的《演技六讲》等,让他大有长进,还受到了肯定。《孔雀胆》后,他又演了19世纪俄国剧作家的《大雷雨》,饰演钟表匠库力金。当时国统区在电影院里放映《彼得大帝》和《宝石花》两部苏联影片,他看了无数遍。年轻的他,创作欲望强,对演剧的道理逐渐有更多的体会和实践。为演好库力金,他把头发蓄留起几个月;为了逼真,演出时还请人帮他在头发上喷染上黄颜色、金粉。排练之时,他反复在勾画自己角色的手势、步态、眼神、语气、服装等等。演出结束时,有位白俄邻居跑上台给他送了一束鲜花,至今记忆深刻。

1947年秋,演剧二队排由名剧《在底层》改编的故事《夜店》:一个贫民窟似的鸡毛小店,里面住着形形色色的人们。而请来的导演就是焦菊隐先生。他说,那时,焦先生首先让每个演员去天桥体验生活。在演出中,焦先生对演员表演的引导,还有他对剧本和舞台美术的关注非常到位,尤其是对演出的各个方面的细微之处都毫不放过,使全剧呈现出了一片“活生生的生活”图景。

“虽然我的角色还是显得‘平庸’,但我对戏剧美学观有了新的体会,那时感受朦胧,但受用终生。他的学识见解、生活经历之丰富,对待剧本的严谨,尤其是导演手法,对演员表演的启发诱导,都让我觉得见识了演剧的一片新天地。”他说。

最值得欣慰的是,蓝天野和他人生的另一半狄辛女士,首次在同一个剧里演出,他饰演全老头,狄辛饰演石小妹,从此两人结下一生美满的姻缘。

焦先生后来筹建北平艺术馆,设立话剧部和京剧部,演剧二队和祖国剧团为了支持焦先生,派蓝天野等人加入。话剧部第一个戏就是焦先生导演的《上海屋檐下》。蓝天野饰演黄父,一个从农村进城看望自己儿子的老人。紧接着排了第二部话剧《大团圆》。焦先生让蓝天野做剧务,到上演时就担任舞台监督。那时蓝天野年轻,记忆力好,又有兴趣,全剧每个角色的台词都能记得很熟,而且这还顶用了。有次演出时忽然有个演员因故不能来,他连对词走戏都不用就上场了,走位一点不差,台词一字不落地演下来了。剧终时,他还顶替过一个没有台词的小角色“勤务兵”,赢得观众阵阵掌声。

有些事是蓝天野想象不到的。演出结束了,焦先生作为馆长,交代他一项差事:给外籍演员发酬金。蓝天野很尽职,他拿了几份封好的“红包”,分给几位特邀演员,有的拿到手后表现得极不高兴。估计演出前也没有签合同,人家嫌少了,但看在蓝天野这个未经人情世故的年轻人,一脸迷茫,也不好太过发作。蓝老笑着说,“我自知自己只能搞专业,就算干杂活儿,忙、累都无谓,这种经管什么的差事,我干不了。”

1963年,人艺重排《关汉卿》时,焦菊隐先生想要找一位长期合作的副导演,点名要他做副导演,蓝天野便由演员转为导演编制,做了《关汉卿》的副导演。蓝天野记得,焦先生曾与他详聊过自己的戏剧观念,那就是:“深刻的内心体验、深厚的生活积累、鲜明的人物形象。”蓝老认为,焦菊隐先生一直在为创立话剧的中国学派而探索,为走出一条中国话剧的道路,实是苦心孤诣。

随着多年演出经验的积累,以及曹禺、焦菊隐这些中国最卓越戏剧家的指引,蓝天野逐渐成长为一位表演艺术家。

刚到解放区,他随口改名“蓝天野”

到了1948年,解放战争发展迅猛。此时的演剧二队引起了国民党政府的怀疑,并加紧了监视。为此,演剧二队和祖国剧团只好先后去天津演出。但情况依然紧急,党中央安排他们马上撤回到解放区去。按照方案,第一步尽快结束天津的演出,返回北平。7月,大家相继从天津返回,并决定于中秋节那天,演剧队全体分三批撤回解放区。撤退的经过极富戏剧性,据说当时还成为轰动性的新闻。

蓝天野当时是与母亲和另外一名小演员一起从北平撤走的,走的是冀中去泊镇的路线。他的母亲能说一口地道的冀中话,故一路上没引起怀疑。他们先坐火车到天津,化装成逃难的人,到了陈官屯后,巧妙地穿过一个个岗哨的盘查,直奔新解放区沧州。来接他们的人告诉他说,你先不要睡,晚上还有人来找你,并给了一些解放区的报纸给他看。到了半夜,来了一个人,跟他说,进了解放区,你在国统区还有亲戚朋友,很多关系,为了不受牵连、影响,到了解放区就要改名字。现在就改——规定马上改,没时间多想,他随口说出了“蓝天野”三个字。没想到这个名字就一直用到了现在。自此,蓝天野用这个名字开始了自己的艺术人生。

蓝天野进了正定华北大学,几个月后,他们就赶上了一件事:说傅作义的军队要来偷袭石家庄。于是全校大转移,连夜行军,走了几天,听说傅作义的军队撤走了,他们又返回华北大学。为了迎接北平解放,他们组建了华北大学文工二团。在重返北平的路上,他们连夜行军,最多时一天走110里地。间歇里,还得忙着赶排宣传城市政策的小快板戏《想错了》等。他们先在良乡待了一个多月,快到春节时,到达石景山发电厂。终于有一天,谈判成功,他们就立即坐卡车进北平,他们是第一批进城的人。当时从西直门进来,已经是傍晚,正好看到解放军和傅作义的士兵在城门一起站岗。

“1949年2月3日,北平举行解放军入城式,那天我在天安门金水桥前观看……解放军入城式真是气势雄壮、热烈。官兵全副新军装,最显眼的是大皮革军帽,全新武器配备,都是辽沈战役大捷的战利品,有步兵列队行进,还有坦克车,北平全城沸腾,老百姓欢欣鼓舞,很多人上前去慰问解放军战士。进城,文工团开始演小节目,宣传城市政策,在很多场合演出,街道、广场,还去过天坛。我们男女各一队,先扭秧歌、打腰鼓,吸引群众,打开一个圆场子来,然后开始正式演出。扭秧歌时,因为我在演员当中个子算高的,所以经常是男队的头一个,女队的排头,好几次都是孙维世……我们新编的小戏有《一场虚惊》《平汉路小调》,都非常精彩。我们还在新新大戏院演出过……那时候,所有的活动都军事化,外出要排队,有一次去看梅兰芳先生在长安大戏院演戏,大家也是身着制服,排队去,过马路还要跑步前进。到了剧场,都是各个文艺单位的,开演前还互相拉歌。”

他抓住了“秦二爷”的“魂”和“神”

解放后,文工二团改组为中央戏剧学院话剧团。排的第一个大戏是《民主青年进行曲》,反映1946年北平“反饥饿反内战”学生民主运动,蓝天野饰演方哲仁。这个戏和反映纱厂工人的《红旗歌》都是解放初期影响比较大的新创话剧。

那时,他们到处巡回演出,也去郊区搭台、晚上挂汽灯演。在独幕剧《生产长一寸》里,才20出头的蓝天野饰演了一位铁匠师傅老王,为排这个戏,演员们去铁工厂体验生活,学打铁。戏中,朱旭演他的徒弟,两人一人掌锤,一人抡大锤,配合得很默契。2012年,是北京人民艺术剧院建院60周年,两人又同台合作演出话剧《甲子园》——北京人艺甲子之年的收官之作,造就了北京人艺史无前例的“五代同堂,绝无仅有”的奇观:90岁朱琳、88岁郑榕、86岁蓝天野、82岁朱旭、72岁吕中、72岁徐秀林,六位元老级演员同台领衔,京城一时争相观看。

1952年6月12日,北京人民艺术剧院正式建立,蓝天野成为人艺的第一代演员。那年,蓝天野25岁,标准的青年演员,对未来充满了憧憬。当时,北京人民艺术剧院的第一个戏,是和中国青年艺术剧院联合演出的《钦差大臣》。

在建院之初,他们不是马上排戏,而是用较长的时间体验生活。全院集中学习了《演员的道德观》和《演员的青春》,还请了老舍先生和研究老北京的专家来讲老北京的掌故和风土人情。在半年的体验生活之后,排演了《赵小兰》等一组小戏,即所谓“以四个小戏起家”。紧接着,又排演了一组小戏,在独幕剧《长海来了》里,他演一个木工组的组长。这组小戏主要是巡回演出,部队、工地、郊区农村……1963年夏天,他们还去郊区演出,白天帮助农民收割麦子,晚上演戏。

在北京人艺,最让蓝天野难忘的是1958年《茶馆》的排演。那是1956年的12月2日,在北京人艺205会议室,老舍先生为全体演员念他的新剧本《茶馆》。剧本念完就宣布:北京人艺要排《茶馆》,现在就可以申请角色了。蓝天野没有申请角色,但演员名单公布了,是一个重要的角色——秦二爷。

秦二爷是一次意外的突破,蓝天野演了几十年、近400多场的“秦二爷”,他抓住了“秦二爷”的“魂”和“神”,而且“每演一次,都有不同的感受。”

1957年排《茶馆》时,蓝天野30岁,正是角色第一幕年轻时期的年龄,很好地体现了人物意气风发并带有些许傲然自得的性格状况。到了1963年演“秦二爷”时,蓝天野找到了人物头部不断痉挛颤动的病态特征。创造还在继续。到了1978年复排《茶馆》,老舍先生和焦先生都已离世,但绝大多数演员还在,它的上演把中国话剧历史上的这部巅峰之作留住了。1992年,最后一次演《茶馆》时,蓝天野已经是年过花甲,接近秦二爷最后一幕的年龄。为了抓住年轻时候秦二爷第一幕那种年轻气盛的感觉,他设计了一个骑马上台,下马,跃上茶馆大门台阶的“亮相”,从而体现其步履轻盈、潇洒不羁的神态,让观众大饱眼福。

“他在《茶馆》中第一幕的出场,光彩照人,给观众留下难忘的印象,任何人也达不到。北京人艺里头,能演《北京人》里曾家大少爷,蓝天野以他的文弱书生气质被称为江村以后的第二人。”那次,他的老友,90岁的老艺术家郑榕在分享会上道出了自己对蓝天野的印象。

1980年,中国《茶馆》演出团170多人,首次出国演出。《茶馆》在西德历时约一个月,在11个城市演出,反响特别大。国外的很多媒体把《茶馆》称为“东方舞台上的奇迹。”

让我没想到的是,蓝老在《茶馆》里还客串过“群众”。那是1963年演《茶馆》时,因为是和其他大戏搭配着建组的,人手紧,第二幕茶馆门外有一群乞丐的过场戏,正好第二幕他没有戏,反正要改装,就自告奋勇演了个叫花子。当时导演焦先生还担心,“你可千万不能让人认出来。”他说,绝对没问题,化装肯定让人认不出来,体形也尽量改变了。

除了“秦二爷”,《北京人》中蓝天野饰演的“曾文清”也是观众最为熟悉的角色。1957年,《北京人》演出结束,周恩来来到后台看望演员,告诉蓝天野:“你这个文清演得很好。”

蓝天野饰演《北京人》中的曾文清

电视剧《渴望》剧照

电视剧《封神榜》

话剧《大讼师》剧照

话剧《冬之旅》剧照

“我感觉戏剧就是我的一生”

1964年,蓝天野独立执导了第一部戏《结婚之前》,一个写北京农村郊区的戏,此前他正好在房山的岗上村体验生活,一住就是半年。蓝天野做导演,从开始就很重视两件事:一是演员的表演,也许是与生俱来喜欢美术的缘故,蓝天野当了演员后,对人物化装造型越发重视,总爱不断琢磨。二是对舞台美术兴趣大,用心也多。1965年,蓝天野去越南访问了5个多月,回国后和欧阳山尊联合导演了《仇恨的火焰》,接着又导演了一个农村戏《艳阳天》。

蓝天野也拍摄过电影,最早拍电影是在1950年,那部片子是苏联影片,蓝天野演了一位青年农民运动领袖。此后,很长时间没有再去拍摄电影,在他认为,他的工作是在舞台上。

“文革”结束后,他导演的作品有《针锋相对》、《家》、《贵妇还乡》、《吴王金戈越王剑》以及《秦皇父子》,塑造了若干鲜明的人物形象。1986年,蓝天野退休前执导最后一部话剧《秦皇父子》时,将当时还在空政话剧团跑龙套的濮存昕借调到北京人艺,在剧中出演扶苏。

上世纪90年代起,蓝天野告别了舞台,但还是参加拍摄了一些电视剧集。《封神榜》中他饰演仙风道骨的姜子牙,60岁的他仍然亲力亲为,就算拍摄打戏也坚决不用替身。《渴望》中他饰演温文儒雅的王子涛,打动了无数观众的心。该剧播出后,他收到了很多观众的来信,有一个小学生还把他的成绩单寄给了他,表示是看戏后取得的进步;还有一个中年观众给他写了一封17页的来信,说因为自己家庭生活的不幸,一直没有得到过父爱,真心诚意想让他做他的父亲……蓝老说,至今最想说的话就是“观众,你好。”

蓝天野在作画

蓝天野依然底气十足

话剧《大讼师》发布会

蓝天野与主创们对剧本字斟句酌

离休后,蓝天野把大部分时间用在画画上。自从1952年进入人艺工作之后,他一直坚持利用业余时间练习绘画。比如,开会时,他就拿着小本练速写,到外地演出时,走到哪儿就画到哪儿,笔记本、餐巾纸……手边有什么就拿什么当画布。用蓝老自己的话来说,就是“不成气候的小打小闹”。蓝天野曾拜师国画大师李苦禅、许麟庐,并于1995年和1998年在中国美术馆两次举办个人画展。他坚持“勤于笔墨、独辟蹊径”的创作思路,作品饱含鲜明的艺术个性和深厚的文化内涵,既有参透人生的性灵,又有发自内心的童趣,受到海内外人士喜爱。蓝老尤其擅长画鹰和历史、神话人物。他的画作用笔简练,设色典雅,颇具大气、潇洒、儒雅之风。

2011年,蓝天野受张和平院长之邀出演《家》中的冯乐山。第二年,是人艺60周年大庆,扛不住张和平院长的不依不饶,蓝天野在由老中青三代共同演出的原创大戏《甲子园》中出任男主角黄仿吾,同时担任艺术总监,从剧本、选角、舞美各方面,他事无巨细地监督并参与。两个半小时的演出,单段超过6分钟独白,首轮26场,他再次倾力、圆满完成了表演。没想到这一演就收不住了,人生又进入了一个新的境界。

“既然重迈舞台,就一门心思琢磨,再弄个什么戏?”这个戏就31年前他导演过的《吴王金戈越王剑》。那是2014年4月23日晚,我有幸在首都剧场观看了该剧的首场演出。演出的说明书上印的演员阵容令我震惊:吕齐、郑榕、仲跻尧饰勾践,狄辛饰王后,修宗迪饰范蠡,罗历歌饰西施,童弟饰文种,赵保才饰更孟,幺文平饰伯喜丕,吴桂苓饰伍子胥,郑天玮饰季子,王姬饰宫女……由此可见北京人艺对这出戏的重视程度。首演当天,作家白桦还从上海赶来,被人搀扶着进入剧场。84岁的老人,能看到自己53岁写的剧本再度呈现在北京人艺的舞台上,应该是一件感慨万千而又十分欣慰的事吧。

而后,88岁的蓝天野在舞台担纲主演《冬之旅》,将一个受尽艰难困苦却又倔强顽强的老金饰演得入木三分。在春夏季的巡演中,由于戏中的情节设定是在冬季,观众穿着单衣坐在台下看戏,而蓝天野却需要穿厚重的棉袄、大衣,还要系上围巾,在舞台上聚光灯底下表演。一场戏下来,全身的衣服早已湿透。听他的同事介绍,有一次蓝老没有胃口,但硬着头皮扒拉着盒饭往嘴里送,生怕因为自己身体的原因给剧组工作人员增添麻烦。

新版《北京人》,万方对父亲的剧本进行重新改编,而90岁的蓝天野担任导演。为了保证作品质量,蓝老亲自在现场为演员指导示范,每天坚持工作六个小时,年近九十仍精力旺盛,令剧组青年演员赞叹不已。

今年,在北京人艺建院65周年之际,蓝天野导演的《大讼师》专为剧院庆生,是对中国戏剧史的一次回顾与致敬,也是对戏剧民族化的一次展望与尝试。将京剧故事搬上话剧舞台,导演蓝天野说,在他的印象里,这还是头一回。

为什么在离开舞台20多年之后,蓝天野还能拥有如此旺盛的创作欲望和能量?蓝老的回答是:“不是说我演戏的能力、演戏的技巧有多大本事,我感觉戏剧就是我的一生……”

早在年轻时,蓝老扮演的姜子牙那份仙风道骨已然成为我青年时期乃至人生的一部分。如今老人已是耄耋之年,可他仍像经霜的枫树那样,令人敬佩。和老人聊天,更觉得他的襟怀坦荡。酽茶一壶,经典依旧。在此,衷心祝福蓝老,永葆艺术青春。