我国出口产品比较优势及贸易结构分析

——基于附加值统计口径

2017-06-27王聪

王聪

(对外经济贸易大学 国际经济贸易学院,北京 100029)

我国出口产品比较优势及贸易结构分析

——基于附加值统计口径

王聪

(对外经济贸易大学 国际经济贸易学院,北京 100029)

本文采用附加值统计口径,按照技术含量对出口产品进行分类,使用WIOD数据库研究了我国35种产品在世界市场上的出口比较优势和出口结构。研究结果表明:(1)与1995年相比,2011年我国具有比较优势的产品变为以低技术和中低技术产品为主,2011年我国具有比较优势的产品在各类不同技术含量产品间的分布更加合理,出口比较优势更加稳定、成熟;(2)原本在我国出口中占比最高的低技术产品在2004年被中等技术产品取代,目前中等技术产品是我国的第一大类出口产品;(3)目前,世界高技术及中高技术产品出口表现出以服务类产品为主的态势,而我国中高技术和高技术产品的出口比重仍显著低于发达国家。

出口;比较优势;贸易结构;附加值统计

一、引言

出口贸易对于拉动一国经济增长起到了重要作用。出口比较优势和出口结构决定了出口贸易的质量,出口比较优势和出口结构的合理分析,对转变经济发展方式、优化产业结构、提升国际分工地位等诸多现实问题具有重要借鉴意义。近二三十年来,我国出口贸易的发展取得了显著的成绩,尽管经历了近年来的全球经济危机,我国仍在2009年成为世界第一大出口国。然而,需要看到中国的出口贸易仍然大而不强,表现为中国出口贸易附加值不高,出口产品缺乏自主品牌,质量提升缓慢,中国参与全球价值链分工面临被低端锁定的风险。未来,如何从贸易大国向贸易强国进行转变,是中国面临的重大现实问题。2016年商务部等7部门联合发布的《关于加强国际合作提高我国产业全球价值链地位的指导意见》指出,中国应“以建设贸易强国为目标,以创新发展为核心,坚持市场导向,加快提升我国产业在全球价值链中的地位,支撑制造强国建设,推进供给侧结构性改革,实现发展动力转换,为经济社会发展做出更大贡献”,这意味着,中国产业在参与全球价值链中的表现将是实现贸易强国的重要一环。结合外部需求不振、全球产业链重构以及中国出口乏力的大背景,本文试图回答我国真实的出口结构及产品的比较优势结构如何、附加值统计口径核算的出口数据下我国的出口产品结构和比较优势是否发生了质的变化,要想回答上述问题,需要借助附加值统计口径来完成。WTO(2011) 认为,增加值贸易(Trade in value- added)相比传统贸易核算方法能更好地反映全球生产分工演进趋势,并且能较好地体现一国从出口中获利的情况。因此,使用附加值统计口径核算的出口数据分析一国或地区的出口产品结构变得格外有现实意义。

基于此,本文将对1995-2011年我国出口产品的比较优势及出口产品结构进行分析,包括我国产品在世界市场上的出口比较优势、产品在世界市场上的出口结构,并将分析结果与已有研究进行对比,对我国的出口产品比较优势和出口结构进行全面的分析,从而为政府制定相应产业、外贸政策提供依据。

二、文献综述

国际贸易理论对于出口比较优势的研究不在少数,且多集中于对反映出口比较优势的某一方面进行分析。按照研究的主题来看,与本文相关的文献主要有两类:

一是针对贸易中的要素含量(特别是国内技术含量)以及在HOV定理基础上对一国出口比较优势的测度。这一类文献,一方面通过贸易中本国的要素所能贡献的价值来说明一国出口比较优势(Vanek,1968;Trefler等,2010),另一方面,通过出口的技术含量变动来考察一国出口比较优势,一般出口产品技术水平越高其代表的出口附加值越高,反之亦然。这也正是各国在实践中对出口技术结构如此看重的原因,相关领域也已成为近年来的研究热点,这一方面的研究主要通过对出口技术结构或相关指标(如出口复杂度指标等)的测度来反映一国出口比较优势(Lall,2000、2006;樊纲等,2006;杜修立等,2007;Hausmann等,2007;姚洋等,2008;魏浩等,2011)。相关研究结果表明,相比相似收入的国家,中国的出口技术结构正在迅速升级,出口技术复杂度也迅速攀升,其水平甚至接近发达国家,并可能对欧美国家的中高技术水平工人的就业形成工资上的竞争(Rodrik,2006;Schott,2008)。然而,这类研究忽视了出口产品中包含的进口中间投入品,很可能高估了中国的出口复杂度(Koopman等,2012)。因此,基于出口技术含量的研究有必要结合垂直专业化分工的背景进行分析。

第二类文献,主要结合产品生产参与国际分工的背景,从而展开对出口比较优势的分析。这类文献或者在产品内分工视角下,对一国某一生产环节及不同产品的出口比较优势进行分析(Feenstra 等,2012),或者,从出口产品增加值视角展开对一国出口比较优势的研究。该类文献使用企业和微观数据对一国出口比较优势进行分析(Upward 等,2013;张杰等,2013;Kee 等,2016),由于企业在各类生产活动上的决策的不一致,这类研究的测算结果容易出现误差。这类文献另一种研究思路则是,利用投入产出表可以计算部门之间的产业前后关联,从而可以计算得到出口部门使用的国外投入品的比重,以此达到对出口部门比较优势的衡量。这一类文献多是对Hummels等(2001)提出的垂直专业化方法的继承及演变(Stehrer,2012)。代表性的研究包括Johnson和Noguera(2012)、李昕等(2013)、Koopman等(2014)和王直等(2015)。总的来看,这类文献的相关研究紧跟全球分工演进趋势,对于准确测算我国的出口比较优势具有较高的参考价值。但是,在中国现实情况的应用过程中,经常会遇到我国投入产出表编制周期长、数据存在一定滞后性的问题。

总体来说,研究我国出口结构和出口比较优势的文献较多,但现有文献在以下三方面还存在一定的不足。首先,大多数文献对产品进行分类时存在较强的主观性和随意性,这会造成出口结构在时间上的不可比性,并且现有文献大多是按照某一固定的分类标准将商品分为几大类,往往忽略产品技术含量随时间的变化,从而忽视了按技术含量划分产品类型的动态变化。其次,采用附加值统计口径研究我国出口结构和出口比较优势的文献还相对较少,而采用投入产出方法进行的研究会遇到中国投入产出表编制不连续的问题。最后,已有文献大多只分析国民行业分类中的某一种,如只分析以制造业为代表的货物贸易或服务贸易,较少有文献将货物贸易与服务贸易同时考虑纳入出口产品比较优势和贸易结构的分析。

针对已有文献存在的不足,本文对中国出口比较优势及贸易结构的研究主要侧重于以下三点。首先,本文采用樊纲等(2006)和杜修立等(2007)在分析我国出口技术结构时使用的技术附加值赋值方法和分类标准,从而在一定程度上克服产品分类过程中的主观性和随意性,确保实现动态化的产品分类。其次,本文使用Hummels 等(2001)测度垂直专业化分工程度的方法,利用WIOD数据库重新核算全球40个国家和地区1995-2011年连续年份的出口附加值,从而得到各国真实的贸易利得情况。最后,本文将货物贸易和服务行业出口同时考虑,对我国出口的35种产品在世界市场上的出口产品结构和比较优势进行分析,以揭示我国在1995-2011年间不同技术含量产品的出口比较优势和出口技术结构的分布及变动情况。

三、指标、数据、产品和分类方法

(一)指标体系

本文选取显示比较优势指数来测度我国出口产品的比较优势,选用劳伦斯指数和结构优化指数来测度我国出口结构的变动和优化情况。上述指标可以较好地分析一国比较优势和贸易结构,同时,上述指标在我国出口比较优势及贸易结构的分析中也得到了较好的应用。

1.比较优势测度指标

显示比较优势指数是用以测量产品比较优势的经典指标,其表达式可写为:

式中:i 表示国家(地区),j 表示产品,RCA为出口产品的显示比较优势;x表示对应的产品出口额,其中,xij是附加值统计口径下的出口数据,该数据的测算需要对现有关境统计口径下的出口数据进行处理后得到,其中表示世界总出口额。RCA通常以1为临界值,当该指数大于1时,说明相应的出口产品具有比较优势,当小于1时,则说明出口产品具有比较劣势。

2.出口结构变化测度指数

(1)劳伦斯指数

劳伦斯指数又称为结构变动指数,是用来反映结构变动幅度的指数,其取值从0到1,指数越接近1,表明该国的出口结构变动幅度越大,反之亦然。该指数(Bender,2002)的表达式可写为:

(2)结构优化指数

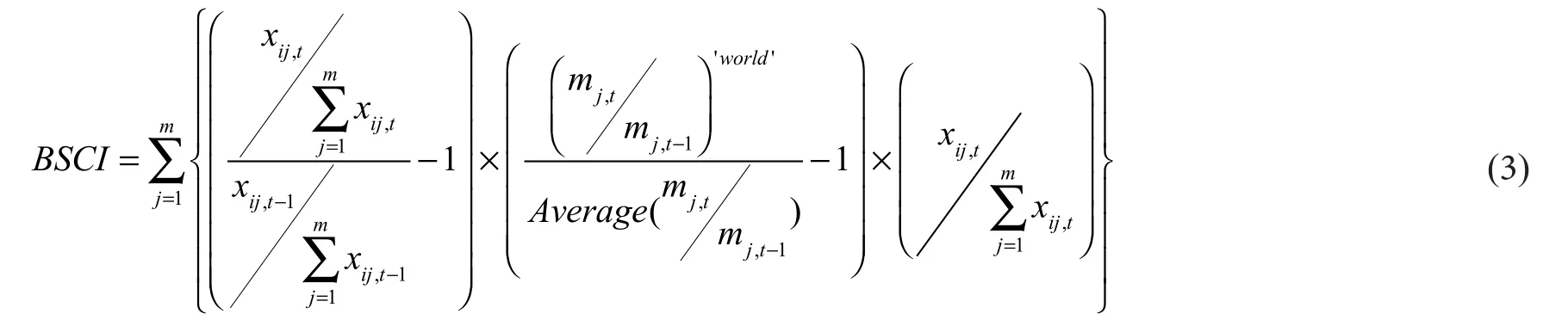

结构优化指数,可以反映一国出口结构是否趋向于世界需求方向变动,因此能够体现一国出口结构的优化程度。当该指数为正值时,表明一国出口结构出现优化的趋势,值越大说明优化的幅度越大,反之亦然。该指数(Bender,2002)计算公式可表示为:

式中,mj,t表示t 年世界进口的j产品额。

(二)数据

1.数据处理

国际分工的演进客观上需要对上文中的xij变量采用的原始出口数据,即官方统计数据Xij进行相应的处理,具体的处理思路是:使用Hummels等提出的垂直专业化方法,利用非竞争型投入产出表提供的数据,计算出口产品中使用的国外投入价值,然后从官方统计数据中将国外投入价值剔除,得到出口国内附加值。目前,利用投入产出表计算出口产品增加值的方法大多是对Hummels等提出的垂直专业化方法的继承及演变,因此,该方法对于本文的分析具有较好的借鉴意义。xij可表示为:

式中1−VSSij表示i 国j 产品生产中的国内附加值率。

VSSij指标的测算可以通过使用相应的投入产出模型来完成。对于1×m 阶垂直专业化度向量VSS ,向量中的元素VSSij对应i 国j 产品单位出口额中的国外价值比重,VSS 可以表示为:

2.数据来源

本文进行产品分类时使用的人均GDP相关数据来源于PWT8.0,以美元计价且经过购买力平价调整,基期为2005年,其余数据均来自UN Comtrade数据库和WIOD数据库。WIOD数据库提供了包含40个国家(地区)①40个国家(地区)分别是:奥地利、比利时、保加利亚、塞浦路斯、捷克、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、爱尔兰、意大利、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、英国、加拿大、美国、巴西、墨西哥、中国、印度、日本、韩国、澳大利亚、中国台湾、土耳其、印度尼西亚、俄罗斯。35个部门出口数据的国家投入产出表,其中35个部门包括18个货物贸易行业和17个服务贸易行业。本文对WIOD数据库中出口数据为负的异常值重新进行了估算,具体依据联合国公布的HS2002与NACE1.1分类对照表②对照表来源:http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regdnld.asp?Lg=1。,使用UN Comtrade数据库相应HS编码数据进行估算。数据的时间跨度为1995-2011年。

(三)产品分类方法

本文选用樊纲等(2006)提出的显示技术附加值(RTV)作为反映产品技术含量的指标,使用杜修立等(2007)的产品归类方法对上述35大类产品按照技术含量划分为5类,分别为高技术产品、中高技术产品、中等技术产品、中低技术产品和低技术产品。由于得到的每一年的产品技术含量都是不同的,这样便可以动态地对产品进行技术类别的分类。采用类似思路对产品进行分类的研究还有张如庆和张二震(2010)。可以看到,参与分类的产品本身包含很多细分的产品,而这些大类产品中包含的细分产品之间的技术含量也是存在差别的,同时该分类方法也未将不同产品在不同地区生产所需要的技术水平进行区分。要想克服这些问题需要对原始数据进行更为细致的分类或是借助于微观数据进行研究,但是相关数据的获取难度还较大。尽管如此,本文的分类方法依然可以对认识我国出口比较优势及出口结构起到一定的借鉴作用。

四、我国出口国内附加值及国内附加值率

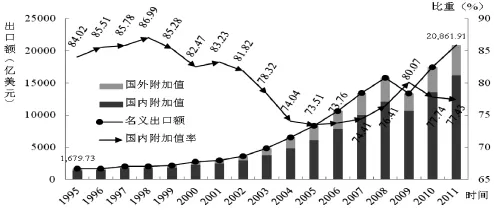

图1绘制了1995-2011年我国名义出口总额以及其组成部分:以附加值计算的国内附加值以及国外附加值。图1同时给出了出口的国内附加值率曲线,图1的左纵轴用来表示各类出口数值,单位为亿美元(现值),右纵轴表示国内增加值率。可以看到,1995年以来,我国依靠劳动力要素禀赋优势迅速融入全球价值链中。融入全球价值链的过程也伴随一系列的问题,一方面,经济发展过度依赖出口部门,各类政策的实施扭曲了要素价格,低成本要素进一步造就了我国在全球价值链上的低附加值。另一方面,外资企业在我国贸易体系中的主导权越来越重,我国大量依靠低成本要素参与价值链分工的粗放、外延型生产方式,使得我国无法实现向微笑曲线两端或向微笑曲线整体的跃升,这进一步促使我国向加工组装大国发展。最终表现为,自1995年以来整体的出口国内附加值率基本呈现下降的趋势,名义出口额不断增长的同时出口比较优势被过分夸大。从图中可以看出,我国的名义出口额基本保持了迅猛的增长势头,从1995年的1 679.73亿美元增长到2011年的20 861.91亿美元;国内附加值也趋于不断增长,但是所占名义出口额的比重即国内附加值率却由1995年的84.02%下降到2011年的77.43%,最低时甚至达到2005年的73.51%。

图1 1995-2011年我国名义出口额及出口附加值变动图

五、我国出口产品比较优势分析

(一)中国出口产品在世界市场的比较优势

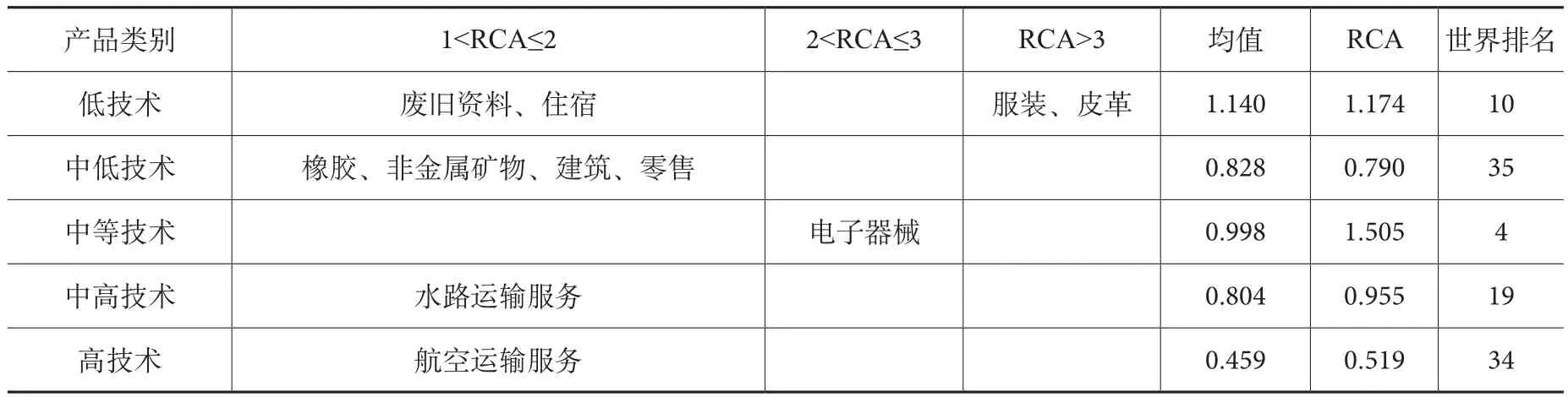

表1给出了2011年中国出口产品在世界市场的比较优势分布情况。2011年中国出口的35种产品中,具有比较优势(RCA>1)的产品共有11种,占到全部出口产品的近1/3;具有较强比较优势(2

表1 2011年中国出口产品在世界市场的比较优势分布情况

(1)2011年,我国具有比较优势的出口产品主要集中在低技术和中低技术产品上,且具有比较优势的中低和低技术产品多集中在制造业中,以参与生产产品中具有比较优势的劳动密集型环节为主。其中传统优势出口产品最具代表性,如低技术含量产品中的纺织及服装制造业产品,皮革及鞋类产品,中低技术产品中的橡胶及塑料制品。改革开放以来这类产品多以外商投资主导的加工贸易为中心,大力发展“三来一补”,产品生产过程中使用大量的劳动力,加工环节多是中低技术的加工组装环节,出口产品中使用外商提供的机器设备、原材料、来样等进口投入品,单件产品的附加值相对较低,处于“微笑曲线”的中低端。出口产品靠低价竞争,从而获得出口数量上的比较优势。

(2)从各类产品的整体比较优势来看,2011年我国的低技术产品的出口比较优势较强,中高技术产品的出口比较优势一般,中低技术产品和高技术产品的出口比较优势还很弱,中等技术产品的出口比较优势明显,这得益于电器及电子器材制造品较强的出口比较优势。长期以来,政府都将大量电器及电子器材设备类产品作为高新技术产品放入政府历年公布的《中国高新技术产品出口目录》中,积极引导该类产品的出口,对其给予相应的财政、信贷、倾销、资本、组织等政策,税收上的优惠、财政上的补贴,使得大量企业从事该类产品的生产加工。对于相应电子类产品的研究表明,中国已成为相关电子类产品的世界加工工厂(Xing和Detert,2010)。从附加值角度计算的产品技术类别来看,电器及电子器材设备类产品还未进入高技术产品的行列,我国产业政策有必要考虑全球生产分工及产品技术水平的发展进行相应的完善。要素禀赋理论认为,一国出口产品的比较优势是内生于本国的要素禀赋的。除此以外,能力理论(theory of capabilities)认为,一国生产的产品是本国所具有的能力的函数,一般出口产品技术含量越高,生产所需要的能力水平也越高,生产并出口越多的高技术产品,所需要的能力种类也就越多,随着一国能力种类和水平的积累,其比较优势也会发生动态的变化(Hidalgo 等,2007;Hausmann和Hidalgo,2010)。该理论对于解释中国出口比较优势的现状,特别是中等技术产品出口比较优势具有一定的参考意义,其背后反映的是中国具有足够支撑中等技术产品生产的能力。

(3)具有比较优势的中高技术产品和高技术产品都只有一种,分别为水路运输类产品和航空运输业的其他配套和辅助业务类产品,这些具有比较优势的中高及高技术含量产品均属于服务行业。当今世界出口的高技术及中高技术产品表现出以服务类产品为主的态势③每年的出口产品分类结果限于篇幅,在这里没有报告,产品分类结果可向作者索要以印证该结论。。就以往经验来看,服务因自身所具有的特殊性质,即无形性、非标准化、同步性和不可储存性等特点,从而决定了服务的不可贸易性,然而,随着近年来技术进步特别是信息技术的发展,许多服务业的上述特性发生了根本性的变化(江小涓,2008)。可以看到,可贸易的服务类产品从一开始就走在了技术发展水平的前列,因此,世界出口的高技术及中高技术产品表现出以服务类产品为主的态势应是题中之义。回到本段一开始的结论,理解这一结论可以从以下两点切入:中国的制造业还很难在中高技术和高技术产品出口中拥有自己的比较优势,就中国的现实情况来看,中国本土企业缺乏国际竞争力,其产品以内销为主,且贸易部门更多的由外商投资企业主导,外资的流入提升了中国制造融入全球分工的水平(林桂军等,2015),但问题是,由于中国本土企业缺乏与跨国公司议价的能力,中国本土企业表现出被跨国公司俘获的倾向,跨国公司通过控制采购、生产和销售端,从而将中国产业,尤其是中高技术产业低端锁定在生产装配环节(王岚等,2015)。因此,中国制造很难在中高技术及高技术产品生产中拥有自己的比较优势,这也为制造业出口转型升级指出了方向,下一步应当重点着眼于提高中高技术和高技术产品出口的比较优势。中国的高技术及中高技术服务业比较优势还需继续推进,尽管中国已经在某些服务类产品上具有了微弱的比较优势,但是相比世界同等服务出口发展水平来说还相差太远,这其中的原因主要是参与全球化不足造成的,其内在逻辑是,中国还未能很好地把握住推动服务全球化发展的四个主要因素,即逐利目的的要素禀赋结构差异、快速发展的服务业和不断提高的各国收入水平、发展中的信息技术和自由化的贸易及投资、服务外包浪潮,从而导致了服务业参与全球化不足。上述四个因素应该在塑造服务贸易比较优势过程中予以重点考虑。

(二)中国出口产品在世界市场上比较优势分布及变动情况

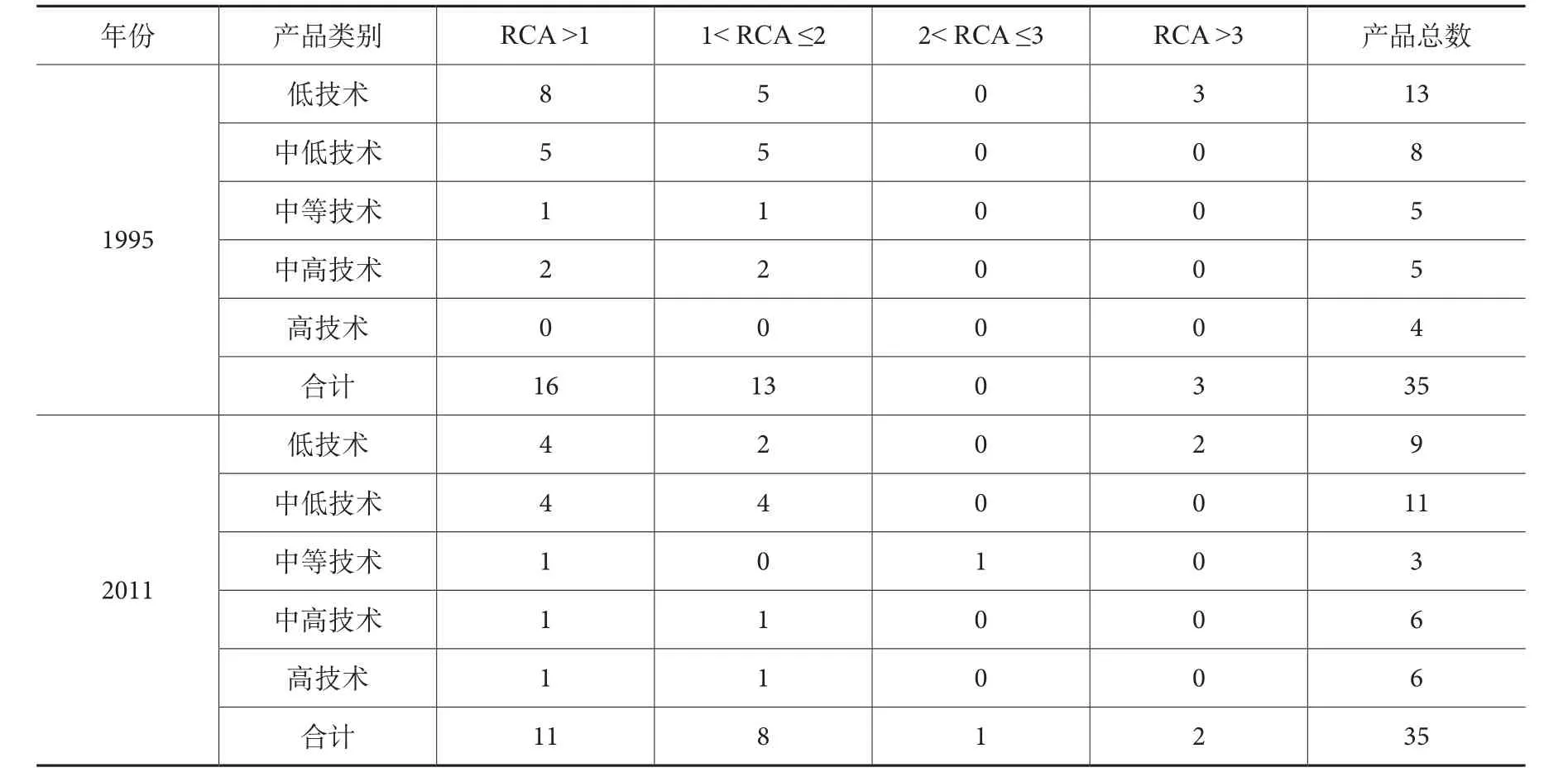

表2列出了1995年和2011年我国出口产品在世界市场上显示比较优势的分布情况。可以看到:

表2 中国出口产品在世界市场上显示比较优势分布情况人数

相比1995年,2011年在我国出口的35种产品中,具有比较优势(RCA>1)的产品有11种,比1995年减少了5种产品;具有较强比较优势(2

从比较优势演变的趋势来看,在经济发展过程中,除非一国出现重大衰退,否则其产业应当遵从由相对技术含量较低的产品向相对技术含量较高的产品进行演进的路径(张其仔等,2013)。从前文分析可以看到,我国的比较优势产品的发展趋势也基本遵从比较优势演变理论,具体表现为:1995-2011年间,在世界市场上,我国具有比较优势的产品变为以低技术和中低技术产品为主,且具有比较优势的产品在各类不同技术含量产品间的分布更加合理,虽然具有比较优势的产品种类出现了下降,但从比较优势变动趋势来看,中等技术产品和高技术产品的比较优势日益提升。同时需要看到,具有比较优势的中等技术产品和高技术产品数目相比世界水平来说还相对较少。依据产品空间理论的观点,潜在比较优势产品最有可能是与现有比较优势产品临近性最高的产品,因为这些产品生产所需的能力差异最小(Hausmann 等,2007;张其仔,2008)。未来我国在巩固出口比较优势及稳定出口增长时,应当适当考虑优先支持这两类产品中不具备比较优势的产品的出口,以此来达到比较优势的动态变化及产业升级的要求。

六、中国出口产品的贸易结构分析

(一)中国对世界的出口产品结构

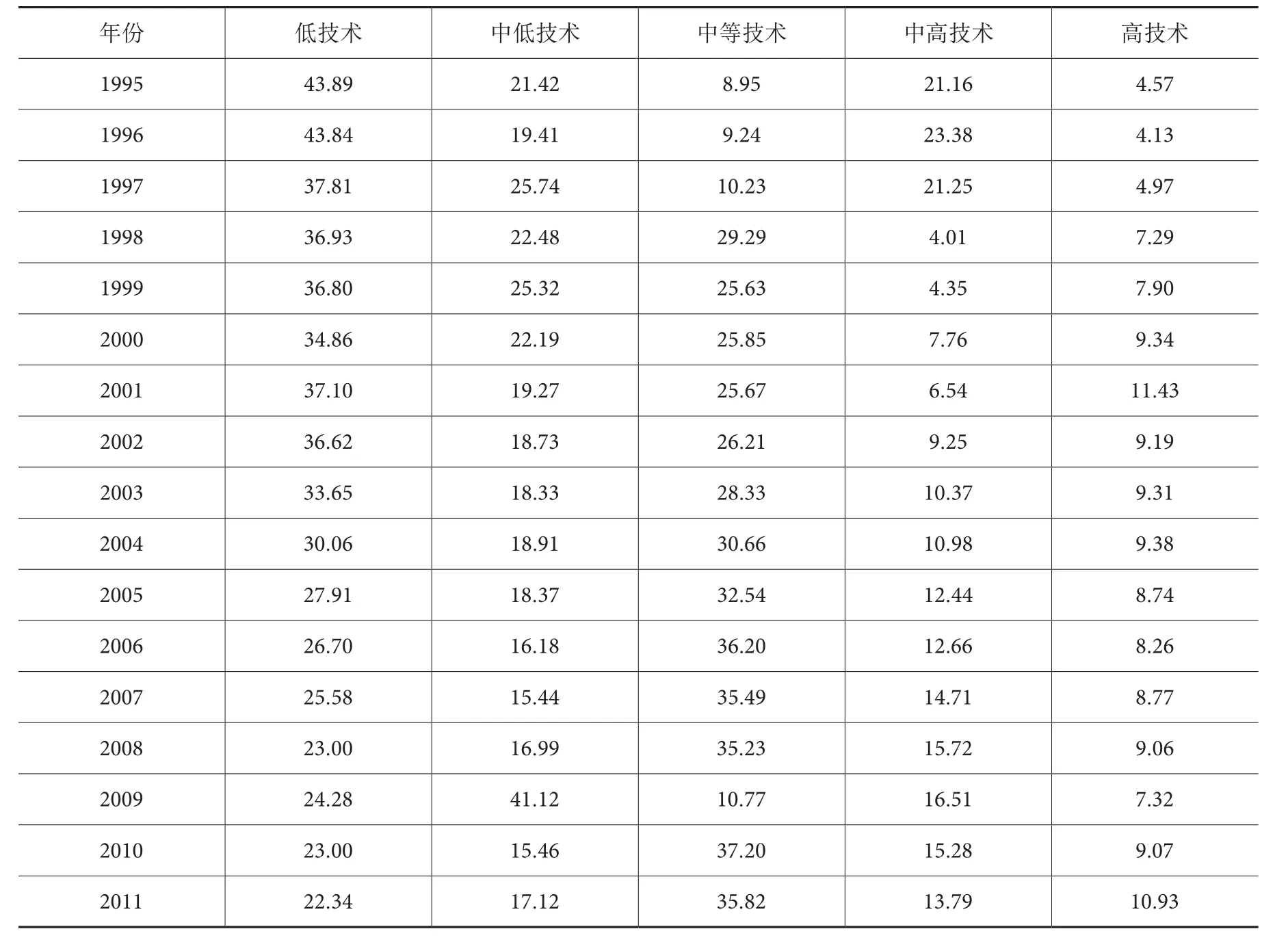

表3是1995-2011年我国对世界不同技术含量产品的出口结构。由表可知:

表3 1995-2011年中国对世界出口产品结构%

在1995-2011年间我国对世界的出口产品结构出现了质的变化,主要表现为低技术产品的出口份额显著下降,中等技术产品的出口占比大幅上升,高技术产品所占份额小幅上升。1995年,低技术含量产品在我国占据第一大类出口产品的地位;2004年,中等技术产品超过低技术产品成为我国的第一大类出口产品,除2009年外一直保持该地位至今;1995年,高技术产品是我国出口份额最小的一大类产品,2011年仍保持不变。关于2009年的出口份额变动的原因,可能与之前爆发的全球金融危机对我国的影响有关,2009年我国的出口额受到巨大的削弱,可能的原因是:出于拉动出口增长以及增加危机中的抵抗能力,出口企业更多地选择了放弃中等技术产品的出口,转而生产并出口中低技术产品,从而增加在全球金融危机中生存的可能性。这一点从2009年高技术产品的出口份额较前两年明显下降也有所体现。

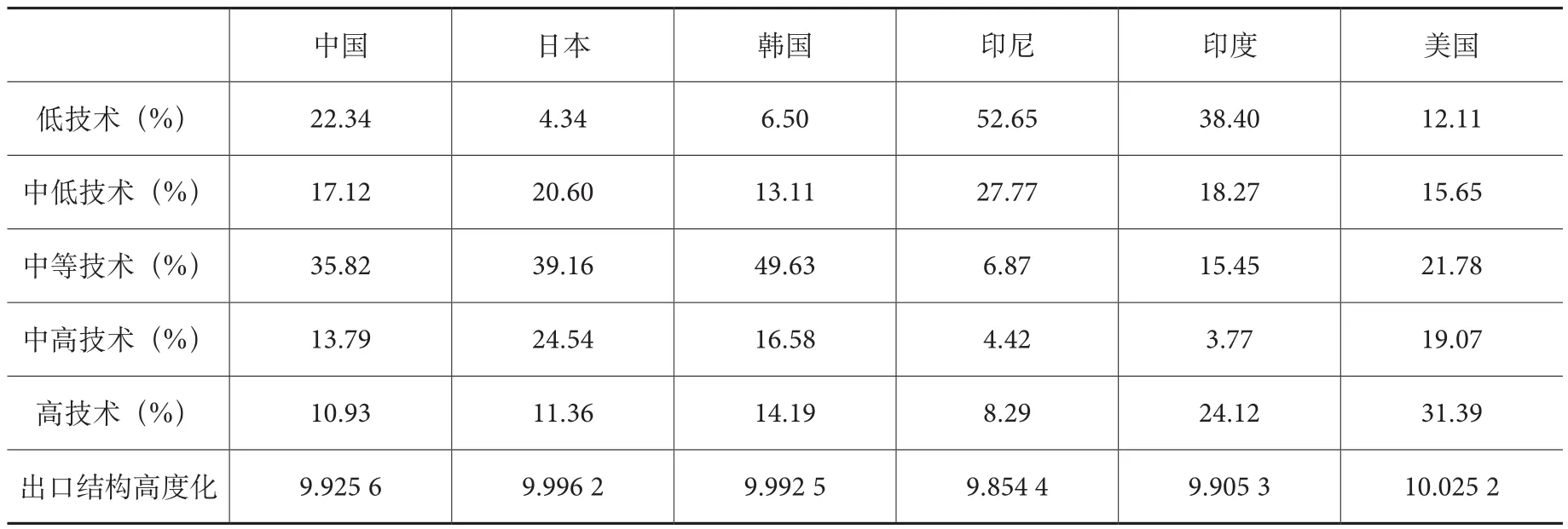

(二)与其他国家对世界的出口产品结构比较

本文选取韩国、印度尼西亚(印尼)、印度、日本和美国作为我国的对比国家,所选取的国家分别属于“亚洲四小龙”、东盟、金砖国家、亚洲的发达国家以及最发达的国家。表4给出了各国2011年对世界的出口产品结构以及相应的出口结构高度化指数,其中,出口结构高度化指数反映一国出口产品的整体技术水平,其值越大,表明一国出口产品的整体技术水平越高。参考关志雄(2002),其计算公式表示为各产品(本文为35种产品)的显示技术附加值的加权平均数,其中权重为各产品的出口占比。总的来看,我国与美、日、韩等发达国家相比出口结构还存在许多不合理的地方,主要表现为低技术产品出口比重过高,中高技术和高技术产品出口比重偏低。我国的整体出口技术水平与美、日、韩还有差距,但在发展中国家中已经处于较高水平。

表4 2011年各国在世界市场上的出口结构对比

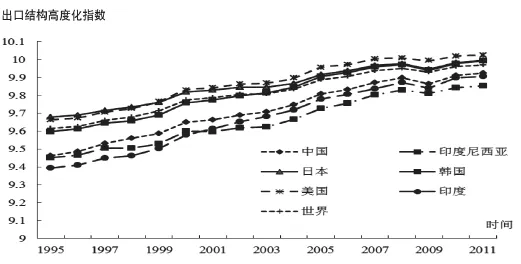

图2给出了1995-2011年各国出口结构高度化指数变动曲线。可以看到,美国的整体技术水平在所有国家中一直保持在最高水平,相比之下,我国的整体出口技术水平与美、日、韩甚至世界平均水平相比还存在较为明显的差距,近年来,我国的技术水平与上述国家间的差距呈现缩小趋势。我国的出口整体技术水平要高于印度,但是两国的差距在慢慢缩小。我国出口的整体技术水平低于世界平均水平这一结论与杜修立等(2007)的结论是一致的。同时,我国的整体技术水平要高于印尼,这一点与关志雄(2002)的结论有所区别,原因在于本文使用的产品范围、产品分类方法以及统计口径的差异。

图2 1995-2011年各国出口结构高度化指数变动曲线

(三)出口结构变动的指数测算

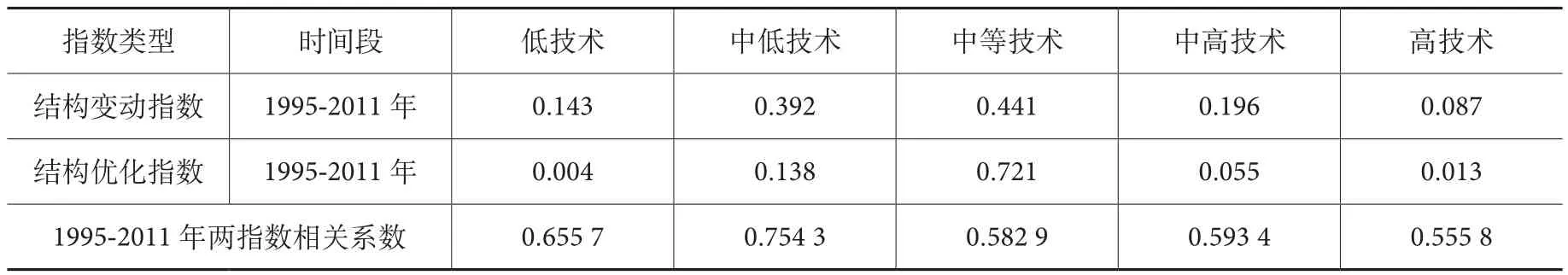

为反映我国出口产品结构的变动情况,本文分别从出口结构的变动幅度和出口结构的收益情况进行说明。出口结构的变动幅度使用劳伦斯指数进行测度,该指数的取值从0到1,越接近1表明结构变动幅度越大;出口结构的收益情况使用结构优化指数进行衡量,该指数大于0说明贸易结构得到优化,出口产品结构的变动在朝着世界对产品的动态需求方向进行变动,该指数越大说明结构优化的程度越大。

表5给出了我国各类出口产品的出口结构变化状况。测算结果表明:(1)1995-2011年间我国出口的各类产品的结构优化指数均大于0,说明我国在各个时期的产品出口结构呈现出不断优化的趋势,且在1995-2011年间优化程度最高的产品是中等技术产品,远高于其他几类产品的优化程度;优化程度最低的是低技术产品。(2)从出口产品的结构变动程度来看,1995-2011年我国出口的各类产品结构变动最大的是中等技术产品,其次分别为中低技术产品、中高技术产品和低技术产品,变化程度最小的为高技术产品。(3)从计算得到的各类产品1995-2011年间的结构变动指数与结构优化指数间的相关系数看,各产品的结构变动指数与结构优化指数均呈较高的正向相关性,1995-2011年间中等技术产品、中低技术产品和中高技术产品的结构变动带来了较大的结构优化程度,说明这几种产品的结构在朝着世界需求的方向变动,而高技术产品和低技术产品的结构变动引起的结构优化幅度却很小。

表5 各类出口产品的出口结构变化状况

七、结论和启示

通过对我国出口的35类产品的出口比较优势和出口结构的分析,本文得到以下基本结论:(1)在世界市场上,与1995年相比,2011年我国具有比较优势的产品种类出现了下降,从1995年的16种下降到2011年的11种,具有比较优势的产品变为以低技术和中低技术产品为主,我国具有比较优势的产品在各类不同技术含量产品间的分布更加合理;1995-2011年间,中等技术产品的比较优势日益提升,但具有比较优势的产品占比较小,高技术产品的比较优势有所显现,但是比较优势还不明显,具有比较优势的产品占比有待提高。(2)1995-2011年间,我国对世界的出口产品结构出现了较为显著的变化,主要表现为低技术产品的出口份额显著下降,中等技术产品的出口占比大幅上升,高技术产品所占份额小幅上升。1995年,低技术含量产品在我国占据第一大类出口产品的地位,2004年,中等技术产品超过低技术产品成为我国的第一大类出口产品,除2009年外一直保持该地位至今;1995年,高技术产品是我国出口份额最小的一大类产品,2011年仍保持不变。(3)目前,世界出口的高技术及中高技术产品表现出以服务类产品为主的态势。与美、日、韩等发达国家相比,2011年我国出口结构还存在许多不合理的地方,主要表现为低技术产品出口比重过高,中高技术和高技术产品出口比重偏低。我国的整体出口技术水平与美、日、韩甚至与世界的整体技术水平还有差距,但是这一差距在不断缩小;与印度和印度尼西亚相比,我国整体的出口技术水平处于较高层次。(4)1995-2011年间我国出口的各类产品的出口结构呈现出不断优化的趋势,其中,优化程度最高的产品是中等技术产品,远高于其他几类产品的优化程度,优化程度最低的是低技术产品;1995-2011年我国出口的各类产品结构变动最大的是中等技术产品,其次分别为中低技术产品、中高技术产品和低技术产品,变化程度最小的为高技术产品。

由于附加值统计口径剔除了本国出口贸易中使用的国外进口投入品,这一方法更好地反映了一国出口产品从参与全球价值链分工中获得的增加值部分,更真实地反映了一国的实际出口额,与以往非附加值统计口径方法得到的研究结论相比,这一方法得到的研究结论也因此更加可信。基于禀赋驱动的出口比较优势与一国的工业化程度、出口结构之间存在的密切关系,以及外贸对经济增长的带动作用均不可忽视,这意味着比较优势的获取直接关系到出口品技术结构的优化和经济的转型升级。伴随全球价值链不断分解,产品生产的各个环节得以参与到全球分工中来,并且越来越多的生产要素能够在国际间进行流动,这些都是在今后推动我国出口产品结构得以不断优化和比较优势不断提高的重要推动力量。本文的研究结论表明,我国出口贸易中的低技术产品的出口地位仍然不容忽略,中等技术产品已经成为我国最重要的出口产品,而高技术产品在我国的出口贸易中所占的份额还远远不够,对于我国而言高技术产品的出口是未来出口贸易的必然选择。在此背景下,如何增强我国经济发展中抵抗外部冲击的能力、发挥对外贸易的就业效应以及增加贸易利得,成为我国长期保持外贸可持续发展面临的主要问题。为进一步优化我国的出口产品结构,提高我国出口产品的竞争力,有必要做好:

(1)提高高技术产品的比较优势和贸易利得。本文的研究结论表明,我国在高技术产品的出口上比较优势还有待进一步提高,高技术产品的出口占比还很小,这就意味着我国出口的高技术产品在国际上的竞争力还不够,能带给我国的贸易利益有限,因此,需进一步提升高技术产品的整体比较优势。

(2)巩固和提高中等技术产品的比较优势和国内附加价值,防范出口过度集中于中等技术类型产品的风险,采取出口多元化战略。本文的研究发现,目前,中等技术产品已经是我国的第一大类出口产品,这意味着我国的出口主要是依靠该类产品来维持,因此,应重视对该类产品比较优势的巩固及进一步提升该类产品的国内附加值。同时,过分依赖中等技术产品的出口可能会造成出口产品单一化的风险,这会降低我国出口应对外部风险的能力。因此,在巩固中等技术产品出口比较优势的同时,我们应该防范出口单一化带来的风险,可以考虑加强对中等技术类型产品中其他不具有出口比较优势的产品国际竞争力的培育,如提升交通运输设备产品和电力煤气产品的竞争力,并且逐步培育中高技术和高技术产品的比较优势,例如,培育中高技术类型产品中的邮政通讯产品、燃油零售批发、公共管理服务及卫生社会工作,高技术类型产品中的纸制品、化学原料产品、金融产品和教育产品等产品的出口竞争力,从而帮助化解外贸出口单一化的风险。

(3)加快低技术产品的转型升级,稳定和提升低技术产品的比较优势和技术含量。本文的研究发现,低技术产品仍然是我国出口获利的重要来源。低技术产品的生产和出口通常需要大量的劳动力投入。低技术产品对维持我国的就业水平和社会稳定意义重大。在提升低技术产品的技术含量时势必会释放大量劳动力进入就业市场,这就要求政府完善再就业培训、劳动力市场就业信息匹配、社会失业保障等领域的软硬件和制度。

(4)培育我国在服务类产品出口上的国际竞争力。本文的研究表明,高技术产品中服务类产品的数量越来越多,这意味着,一国在提升本国高技术产品的全球竞争力的过程中,不能只专注于提升制造业等货物贸易领域的竞争优势,要想做到高技术产品国际分工地位的提升,高技术产品中的服务类产品的竞争优势的提升必不可少。未来,企业可以通过加强在产品生产过程中与服务业产品的产业间的关联程度,依托企业高质量的服务立足国际市场,从而培育我国服务类产品在国际市场的竞争优势。

(5)政策制定中慎用出口退税等直接性财税鼓励政策,政府应更多地将重心放到维持公平竞争的市场环境上,更多地让市场发挥资源配置的作用。长期以来,中国贸易的发展表现出了大而不强的问题,主要原因在于,政府大量使用鼓励出口的财税政策。一方面,这一政策鼓励出口、培育中国出口竞争力的初衷值得肯定;另一方面,在实际执行中,容易导致不具有比较优势的企业和产品还在市场上存活,这就造成中国的出口规模巨大,但整体的出口质量和技术水平与世界平均水平相差悬殊。目前,中国的经济体量已经非常巨大,产业发展相对成熟,产业前沿与世界先进水平间的差距正在逐渐缩小,政府识别潜在前沿产品的成本变得越来越大,甚至有时候政府不再具有识别具有潜在先进技术产品的能力,这样一来,政府鼓励出口的财税政策的实施极容易使得资源出现错配,扭曲出口结构,降低出口质量和技术。因此,要想从根本上解决这一问题,实现出口技术结构的不断优化,政府应减少使用直接的出口财税激励政策,同时,应将重点放在营造公平竞争的市场环境上,努力为企业营造公平竞争的法治化市场环境,更多地让市场发挥优胜劣汰效应,从而帮助实现出口转型升级,完成我国从贸易大国到贸易强国的转变。

综上所述,必须从根本上提高我国整体的技术水平、提升劳动者的素质、着重提高企业的技术改造能力、逐渐培育企业自主创新能力、提高国内内资企业的配套能力以及营造公平竞争的市场环境。

[1] 樊纲,关志雄,姚枝仲. 国际贸易结构分析:贸易品的技术分布[J]. 经济研究,2006(08): 70-80.

[2] 杜修立,王维国. 中国出口贸易的技术结构及其变迁:1980—2003[J]. 经济研究,2007(07): 137-151.

[3] 姚洋,张晔. 中国出口品国内技术含量升级的动态研究——来自全国及江苏省、广东省的证据[J]. 中国社会科学,2008(02): 67-82.

[5] 张杰,陈志远,刘元春. 中国出口国内附加值的测算与变化机制[J]. 经济研究,2013(10): 124-137.

[6] 李昕,徐滇庆. 中国外贸依存度和失衡度的重新估算——全球生产链中的增加值贸易[J]. 中国社会科学,2013(01): 29-55.

[7] 王直,魏尚进,祝坤福. 总贸易核算法:官方贸易统计与全球价值链的度量[J]. 中国社会科学,2015(09): 108-127.

[8] 张如庆,张二震. 中国制成品出口的技术结构变迁——基于动态化分类方法的考察[J]. 南京社会科学,2010(04): 11-21.

[9] 江小涓. 服务全球化的发展趋势和理论分析[J]. 经济研究,2008(02): 4-18.

[10] 林桂军,何武. 中国装备制造业在全球价值链的地位及升级趋势[J]. 国际贸易问题,2015(04): 3-15.

[11] 王岚,李宏艳. 中国制造业融入全球价值链路径研究——嵌入位置和增值能力的视角[J]. 中国工业经济,2015(02): 76-88.

[12] 张其仔,李颢. 产业政策是应遵循还是违背比较优势?[J]. 经济管理,2013(10): 27-37.

[13] 张其仔. 比较优势的演化与中国产业升级路径的选择[J]. 中国工业经济,2008(09): 58-68.

[14] 关志雄. 从美国市场看“中国制造”的实力——以信息技术产品为中心[J]. 国际经济评论,2002(04): 5-12.

[15] HAUSMANN R, HWANG J, RODRIK D. What you export matters[J]. Journal of Economic Growth, 2007, 12(1): 1-25.

[16] WTO. Trade patterns and global value chains in East Asia: from trade in goods to trade in tasks[R]. Switzerland :World Trade Organisation, 2011.

[17] VANEK J. The factor proportions theory: the n—factor case[J]. Kyklos, 1968, 21(4): 749-756.

[18] TREFLER D, ZHU S C. The structure of factor content predictions[J]. Journal of International Economics, 2010, 82(2): 195-207.

[19] LALL S. The technological structure and performance of developing country manufactured exports, 1985-98[J]. Oxford Development Studies, 2000, 28(3): 337-369.

[20] LALL S, WEISS J, ZHANG J. The “sophistication” of exports: A new trade measure[J]. World Development, 2006, 34(2): 222-237.

[21] RODRIK D. What's so special about China's exports?[J]. China & World Economy, 2006, 14(5): 1-19.

[22] SCHOTT P K. The relative sophistication of Chinese exports[J]. Economic Policy, 2008: 7-51.

[23] KOOPMAN R, WANG Z, WEI S. Estimating domestic content in exports when processing trade is pervasive[J]. Journal of Development Economics, 2012, 99(1): 178-189.

[24] FEENSTRA R C, JENSEN J B. Evaluating estimates of materials offshoring from US manufacturing[J]. Economics Letters, 2012, 117(1): 170-173.

[25] UPWARD R, WANG Z, ZHENG J. Weighing China’s export basket: The domestic content and technology intensity of Chinese exports[J]. Journal of Comparative Economics, 2013, 41(2): 527-543.

[26] KEE H L, TANG H. Domestic value added in exports: theory and firm evidence from china[J]. The American Economic Review, 2016, 106(6): 1402-1436.

[27] HUMMELS D, ISHII J, YI K. The nature and growth of vertical specialization in world trade[J]. Journal of International Economics, 2001, 54(1): 75-96.

[28] STEHRER R. Trade in value added and the valued added in trade[R]. WIOD Working Papers, 2012.

[29] JOHNSON R C, NOGUERA G. Accounting for intermediates: Production sharing and trade in value added[J]. Journal of International Economics, 2012, 86(2): 224-236.

[30] KOOPMAN R, WANG Z, WEI S. Tracing value-added and double counting in gross exports[J]. American Economic Review, 2014, 104(2): 459-494.

[31] BENDER S, LI K. The changing trade and revealed comparative advantages of asian and latin american manufacture exports[R]. Working Papers of Yale University Economic Growth Center, 2002.

[32] XING Y, DETERT N. How the iPhone widens the United States trade deficit with the People's Republic of China[R]. GRIPS Discussion Paper, 2010.

[33] HIDALGO C A, KLINGER B, BARABÁSI A L, ET AL. The product space conditions the development of nations[J]. Science, 2007, 317(5837): 482-487.

[34] HAUSMANN R, HIDALGO C A. Country diversification, product ubiquity, and economic divergence[R]. HKS Faculty Research Working Paper, 2010.

[35] HAUSMANN R, KLINGER B. The structure of the product space and the evolution of comparative advantage[R]. Harvard University Center for International Development Working Paper, 2007.

China's Comparative Advantage And Trade Structure of Export Products -Based on Value-Added Statistical Perspective WANG Cong

(School of International Trade and Economics, University of International Business and Economics,

BeiJing 100029, China)

Based on value-added Statistical Perspective, we classify export products in accordance with technological content of export products, study the comparative advantage and export structure of exports of china in the world market of 35 kinds of products in 1995-2011 year. The results show that: (1) Compared with 1995, in 2011 the low-skilled and low-technology products in our country has a comparative advantage, and in 2011 the products distribution with comparative advantage among different types of technical content is more reasonable, stable and mature; (2) the highest proportion of exports which was replaced by medium technology products in 2004 used to be low-tech products, the medium technology products is our largest export products; (3) At present, the world's exports of high-tech and Medium-high-tech products show the trend that service products are mostly, while China's high-tech and high-tech products in the export proportion is still significantly lower than the developed countries.

export, comparative advantage, export structure, value-added statistics﹝执行编辑:秦光远﹞

F752.6

A

2095-7572(2017)03-0046-15

2017-2-9

北京市哲学社会科学基金重点项目(13JGA109);商务部重大课题《迈向贸易强国的战略路径研究》。

王聪(1988-),男,山东淄博人,对外经济贸易大学国际经济贸易学院国际贸易专业博士研究生,研究方向:国际贸易。