太极湖村

2017-06-26张琳

张琳

绘制在大地上的太极图腾

在日渐商业化的徽州古村落里,太极湖村如同一个尚未出阁的大家闺秀般,保持着神秘与秀气。太极湖村位于安徽省绩溪县的一处山坳里,缘溪河『S』形流过她的怀抱, 河流两岸点缀着粉墙黛瓦,站在高处俯视,一幅太极图跃然大地之上。村子里世居着胡姓和章姓两个家族,打破了徽州地区一村一姓氏、聚族而居的传统。湖村所滋养出的民间技艺,剔除不去的徽州物语,历经革新后,依旧栩栩如生。乡土文化早已扎根在这片春季开满油菜花、秋天红叶遍野的土地里,从未消散与离去。

乡土 村中有乾坤

车子绕过两个山头,一幅淡逸悦目的水墨画仿佛猛然在我眼前展开。我正在从绩溪驶向太极湖村的公路上,刚经过一路青山绿水的风景,车子临近村庄,视野就又被小村的粉墙黛瓦一下子刷新了。

一首古诗这样描写太极湖村:“曲径通幽处,豁然一农庄。华盖村边树,素居马头墙。圳源唐宋水,雕自明清匠。七姑千年守,古风犹自传。”这虽是百年前的诗句,但是用来形容我眼前的太极湖村,还是再贴切不过。缘溪河是小村的母亲河,她汩汩滔滔,在湖村里拐了两个弯,以美妙的“S”形贯村流过,将村子分为了两个部分;河西灰白色的民居連成片,河东稻田泛着绿浪。我爬上村子旁边山丘上的制高点,一幅“太极”图腾跃然于大地上,熠熠生辉。

“太极”是中国古代哲学中意指万物本源的概念,古人依山傍水,以此形式建村,在方寸地形之中展现了天地乾坤的大格局。太极图好似两只黑白鱼互纠在一起,因此,在民间,太极图又被称为“阴阳鱼太极图”。位于阳鱼眼的是胡氏二十五世祖古墓,南宋时龙川枢密使胡云龙葬于此。墓碑上除了写明墓主外,还点名了墓的座向,“壬山丙向加子午”。巧的是,150年后元大都的建立,也是按照此座向作为大都的中轴线。

但风水是否真的能庇佑湖村的龙脉?带着疑问,我站在祖墓的位置,向远处的群山眺望。祖墓对的方向正是七姑山,因七峰并列,远望如七姐妹聚首,故称为七姑山。正如诗中所言,七姑山早已在此静候千年,站在祖墓的方向望去,她好似一尊睡佛,口鼻甚是清晰,神韵飞扬,为这山水增添了一分灵气。

行走在湖村,我切身感受到,去掉风水中的迷信,其中不乏因地制宜的因素,如同今日的城市规划师。村中有一条建于明代的水街,叮咚泉响,不绝于耳,故称为吟泉街。截留河水,修建水渠,古人把对水的热爱发挥到极致,家家户户门前有水流过,不仅方便了居民的日常生活,也有利于防火。

闲适的村民,搬出来藤条编织的椅子,聚在古树下,一边聊天一边择菜,为午饭忙活。沿着吟泉街青色的石板路,每走几步,便有一条小巷子伸展出来,接纳我探寻的目光。小巷深处有一户人家,侧门大开,徽州人家的生活气息乍泄。我探头进去,猛然间,一只大狗冲出来,狂吠不已。屋内的主人循声赶到屋外,厉声喝住,一个劲地向我“赔小心”,或许是为了表达歉意,见我又是一个旅者,便邀请我进屋坐坐。

于是,我见到了安然端坐在太师椅上的徽州。屋子里的老木散发出潮湿的气息,上面的精雕细刻饱含日月的眷顾。屋主是一对老夫妇,热情地端出当地的梅干菜烧饼,用方言劝我品尝一两块,果然“好点焦干”,滋润鲜香,十分解饿。

此时正值暑假,老夫妇的孙女正坐在太师椅中看书。小姑娘约莫四岁的样子,见到有小食端来,便扔下书,迫不及待地抓起盘子中的烧饼往嘴里送。我捡起来,是一本注图版的《三字经》。老妇人不好意思地笑笑,说这是他们的孙女,儿子已定居合肥,孙女在学前由他们老两口照顾。谈及对孙女的期待,老妇人指了指八仙桌上方悬挂的一幅书法,“开卷有益,躬行实践”。

这幅悬挂于堂中中央位置的书法作品,似乎昭示着耕读传家精神在乡土中国的延续。

乡族 望族章氏

皖南一带的大部分乡村,历史上多是聚族而居,一村一姓氏,“徽俗士夫巨室,多处于乡,每一村落,聚族而居,不杂他姓”。而在湖村,这个传统却被打破了,村子里世居着胡氏家族和章氏家族。

湖村原是胡氏族仆在此守墓,早些年村子叫“胡村”。村子里的章氏家族本是瀛州章氏的后裔,时间上稍后于胡氏,但清代时章氏家族人丁兴旺,在人口数量上超过了村子里的胡氏,故在“胡”字前加上三点水,湖村也就由此而来。

俗话说无徽不成镇,无绩不成街。绩溪是徽商的故里,这个深处绩溪群山中的小村落,也深受此风。村子里的章氏以农为本,也善商贾,章氏商贾的足迹遍布汉口、芜湖、宁国、杭州等地。

武汉徽菜馆的创始人章祥华便是从湖村走出来的。当地童谣传唱,“前世不修,生在徽州。十三四岁,往外一丢”,章祥华正是w 在13岁的时候离开湖村,前往淳安县航头镇的杂货店当学徒,16岁时又在上海“第一徽菜馆”做佣工。五年后,21岁的章祥华偕同行章正权远赴汉口,开设了汉口地区第一家徽菜馆“华义园”。随后的十五年里,章祥华积极推介徽州菜,使之誉享武汉三镇,生意也得以越做越大,在汉口地区又陆续开设了8家高级徽菜馆。

章祥华的故居依然保留,他的后人仍然住在这座百年老宅里。我沿着泉水涔涔流过的吟泉街走去,从小巷拐入便是章祥华的故居。故居内的墙上挂着毛泽东主席诗词《水调歌头·游泳》。1956年6月,毛主席视察武汉长江大桥,在章祥华曾开办的大中华酒楼品尝了武昌鱼后,挥笔写下“才饮长江水,又食武昌鱼”。据章家后人说,武昌鱼最早便是章祥华创作出来的菜谱。

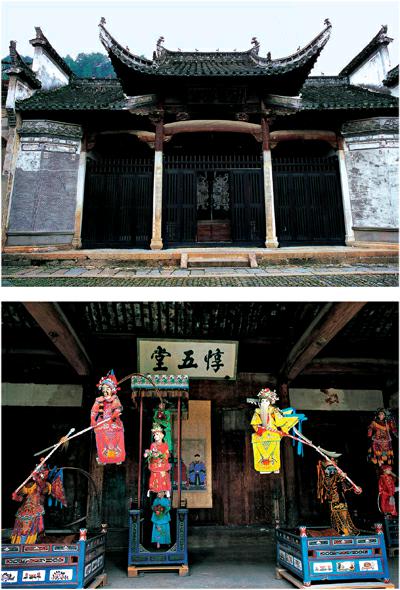

艰苦打拼、吃苦耐劳的章氏商贾财富不断得以积累,在光大宗族的梦想中,村子里的章氏宗祠得以建立。眼前的章氏宗祠气势恢宏,我不禁猜想,这是好几代人的添砖加瓦才得以建造的吧。

或许是村子里少有游客到访,祠堂大门紧闭,门板之间的缝隙也难以窥探到里面的天地。我索性就坐在这祠堂前面空地的青石砖上休憩,细细地品味这里的一砖一瓦,一门一窗。少顷,一位中年男子拿着钥匙走来,好似专程前来为我打开祠堂,我不禁大喜,起身,走上去与他攀谈起来。

中年男子姓章,本村人,负责保管祠堂的钥匙。见我一人,他津津乐道地向我细数着家珍。祠堂大门正对的照壁上,正中画有一只腾云驾雾、相貌乖张的天界神兽——“”。此兽脚踩象征福禄寿喜的蝙蝠、铜钱、乌龟、如意,但它仍不知足,眼睛紧盯天上的日月,血盆大口好似一口吞掉太阳。这幅瑞兽图出自章家家训中“休专公共之利”等信条,警示族人知足常乐,为官必清廉,从商须守信,切忌贪心。

章姓历史上人才辈出,发展近千年,虽分支庞杂,但家训中兴学为乐、耕读为本的理念,始终没让章氏家族后裔偏离做人做事的正道。

乡俗 绝技的变与不变

自嘉庆年间,太极湖村每年正月举办一次观音盛会,每次连续五天,吸引周边民众的是盛会压轴大戏“秋千抬阁”。庙会当天,一只两百余人的秋千抬阁表演队伍浩浩荡荡地从章氏祠堂出发,好不热闹。

秋千抬阁的道具端端正正地摆放在祠堂里。向导介绍说,湖村的秋千是“十”字风车的样式,这与我们常见的秋千有很大的不同。“十”字安装在装有绸缎的底架上,四名着古装戏服的女童置于“十”字四端的短轴上。随着行进,“十”字风车转动起来,四名少女唱着婉转悠揚的徽州小调,随着风车上下飞旋。

抬阁则是六尺见方,四周加以围栏,围栏上精雕细镂。阁里有钢筋做的高约三米的支撑架,两名男童着扮起戏文人物,辅以刀枪等道具。两名男童必处于两层,一下一上,有的仅刀枪处相连,好似真的在争斗一般。每年观音庙会,每个秋千和抬阁必定由四名壮汉抬着行走。

我不禁感叹“妙哉,妙哉,不愧为民间艺术奇葩”,但猛然间,又发觉不对,摆在祠堂中的抬阁,分明是一个个蜡像。见我疑惑,向导解释道,由于村里适龄的孩子在县城内上学,学业负担重,且家长也不再愿意让孩子被架于架子之上,做危险的动作。秋千抬阁的传承人便借助当代的技术,创造性制作了与参演幼童等比例的蜡像。午后的阳光透过天井倾泻下来,恰好在蜡像的脸上,人物生动了许多。

向导不断强调说,秋千抬阁的演出形式可以变,但内涵永远不变。

告别向导,我走过水口,回到日月亭。我坐在已磨出包浆的木条凳上,在婆娑的树影下,我回望这条弯曲着贯村而去的小河。两位农妇正蹲坐在河边的石桥旁清洗衣物,她们时而用棒槌敲打,时而把衣物展开,置于水中冲洗。

我的目光停留在这座石桥上。百年时光匆匆如水,徽州的少年,十三四岁时背井离乡,待到衣锦还乡,荣归故里之时,已然不是少年。这座石桥上承载了多少古人凝望的目光,而时值今日,这座石桥上的脚步愈发缓慢,游子不再归来,游向了繁华与多元的都市。

作家冯骥才说过:“很多传统村落就是一本厚厚的古书,只是很多还来不及翻阅就已经消亡了。”在太极湖村,以耕读传家为代表的乡土传统、以秋千抬阁为代表的民间技艺,虽与现代文明遭逢,但并没有因此消亡,而是像流动不居的太极一样,不断返本开新,从源头找寻当下的意义。那一句皖南乡音浓重的“内涵永远不变啊”就是这里的明证:传统社会文化的基因,突变为当今生活的精神路标,如同绘制在大地上的太极图腾一般,周流不息,循环不已。

Tips

章氏家族家训

齐家篇

传家两字,曰读与耕;兴家两字,曰俭与勤;安家两字,曰让与忍;防家两字,曰盗与奸;败家两字,曰嫖与赌;亡家两字,曰暴与凶。

修身篇

休存猜忌之心,休听离间之语,休作生忿之事,休专公共之利。吃紧在尽本求实,切要在潜消未形。

立业篇

子孙不患少而患不才,产业不患贫而患喜张,门户不患衰而患无志,交游不患寡而患从邪。

劝学篇

不肖子孙,眼底无几句诗书,胸中无一段道理。心昏如醉,体懈如瘫,意纵如狂,行卑如丐。败祖宗之成业,辱父母之家声;乡党为之羞,妻妾为之泣。岂可入我祠而葬我茔乎?戒石具左,朝夕诵思。

笃行篇

知行一,德业隆。匹夫责,勇承担。秉赋异,勿相轻。预则立,和合通。平常心,与时进。诚如是,始为人。

如何抵达

公共交通

在绩溪汽车站乘坐开往伏岭或胡家的班车,到石门外下,左转前行500米即到。 班车约20分钟一班,票价5元/人。

自驾

从绩溪进入X086后直行约17公里,随后拐入X092,行驶一公里后即到。

绩溪美食

绩溪是徽菜的发祥地,来到绩溪,不可错过这博大精深的徽州饮食文化。

徽菜以『重油』、『重色』、『重火功』为特点。绩溪人再烹饪野菜山珍时,往往用油较重,以油促香,食客尝之多有以素当荤的错觉。与其说吃的是菜,不如说是艺术。徽菜讲究从食材的原色上下功夫,一盘菜的几样食材,其颜色搭配或和谐、淡雅,或艳丽、明快。徽菜厨师重视火功,火候根据烧菜的方式而有所差别,旺火炔炒、文火宜蒸煮、烈火用于煎炸、而淡火适用于焖炖及烧、烤、溜、烩、卤等30多种功法。

绩溪人有吃『臭』、嗜『臭』的传统,臭鳜鱼可谓是经典佳肴,绩溪县的大小馆子都可尝到这道菜。古时,沿江一带的鱼贩把鳜鱼用木桶装起来,贩卖到徽州。为了防止鳜鱼变质,鱼贩们在间隙中撒上盐来保鲜。而徽州地区多山,抵达这里时已然过去七八天,木桶里的鳜鱼散发出一股似臭非臭的味道来。将略微腐化的鳜鱼入油锅微煎,再配以猪肉片、笋片,淀粉勾薄芡即成。臭鳜鱼闻起来臭,食之有异香。正是这种腐化,赋予了鳜鱼新的活力,将新鲜提升到更为深层次的腐鲜。

周边景区

龙川

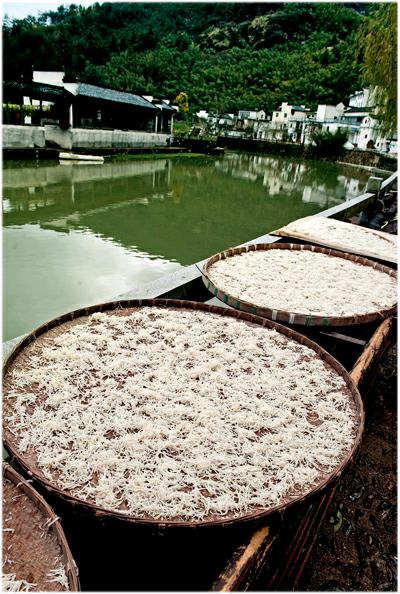

位于绩溪县城东11公里处的龙川村,是一个山水秀美,地灵人杰的古村落。龙川溪绕村东流,汇入登源河,站在高处俯瞰,村如船形,恰似龙舟出海。村子里建于宋代的胡氏宗祠,因其精湛的木雕,有着『江南第一古祠』的美誉。村里对非物质文化遗产——『澄心堂纸』的制作技艺进行了再现,已是海内独家呈现。

徽杭古道

自绩溪县临溪镇湖里村起,经伏岭镇的湖村,至浙西临安市马啸乡止,在这片连绵起伏的高山里,掩藏着一条长约75公里的古道,名为徽杭古道。这是一条文化内涵深厚的徽商古道,古时,徽商和浙商互通贸易多依赖于此道。绩溪县内长约16公里的盘山小道是目前保存最为完整的一段,如今已成为一条极富盛名的徒步线路。