父子集(36)

2017-06-24王青石

有关情感文学

“你以为这些趾高气扬的‘自媒体作家真有什么含金量?写漂亮的话是一件近乎没有门槛的事。中学语文水平足矣。”潘俊威走前最后一夜,我们坐在游戏厅外的长椅上,不知怎地就讲到这。

“若真没有门槛,粉丝量惊人的公众号作者与寻常撰稿人的区别又在哪里?”他问我。

“至少在大众读物范畴内的自媒体领域,没多大区别。一个被有效推广了,一个没被推,仅此。”我喝下一口无糖橘子汽水,答道。然后就各回各家了,仿佛这番对话无足轻重一般,不过我说的是真话。记得在数月前另一次与王老板的深夜电话里,他指出我不应总从个人角度写东西,至少,不应让太多文章都无意识地陷入个人情绪黑洞,我当时比较同意。

然后他就发了几个他觉得我可以学习借鉴的个人号。我求学心切地打开它们一意泛读,谁知埋头看了那么一会儿就怒关手机了:让我写这些还不如让我停笔。

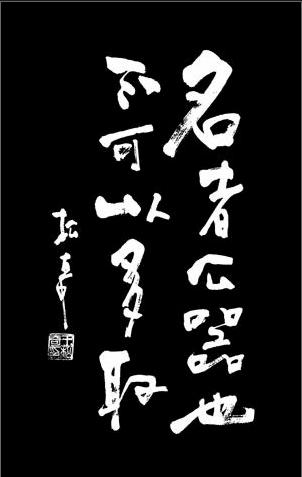

标题画风如下。

“《他离开你、却不让你知道的真正原因》”

“《男人口中的愛你与喜欢你都是假的》”

“《如何判断一个人是否真心》”

绝对不行。

不是我看不起情感文学,而是依靠这种作品来维持写作生涯,实在是一件不该被尊重的事。

一方面,这种作品的主要受众注定是学生年龄、情窦初开的青少年群体,也由此直接限制了此类作者的事业高度上限。

不难想象,这种文章的两种广泛用途大概是一,闺蜜间叽叽喳喳点评某男时转进来一条此类推送当做论据,二,暖心小屌丝想博女神青睐时给她发一个捧暖男贬渣男的文章,然后天真以为这会改变她冷酷的态度、唤醒她的良知。

倘若这么一群人组成了一个作者的主要读者,那反正这个名气我是不要。宁当不开心而自命清高的倔驴,也不愿将作品高度瞄准在区区把玩动物本能之上。

另一方面,情感文学的文章往往是会论证某个观点,却很难真正有理有据,因其论证模式基本就是一,讲个故事,二,你看,故事里的人成功或失败了所以他们的选择必是对的或错的。然而这么梳理任何事的前因后果都是极忽略事实的,无异于断章取义。尤其在感情里,若真有一套公式化的道理引领人通往不错的感情生活,那情感文学这种东西本身都不会有市场——你听说过烹饪文学吗?有关食物,写得再天花乱坠、惟肖惟妙,至多叫美食评论,无解的事才有其独到的、捉摸不清的美感,方能被作为艺术传播。

所以每部流传百世的文学作品最不可或缺的两个元素是什么,爱情与死亡。

但那种爱情远非当今泛滥网络的情感文学。不能产生经济效益的爱情就像是价值浪费器,而这类文学助长的恰是后者,与其说它们普及了情感教育,倒不如说它们鼓励年轻人们把更多学习知识与技能的精力都砸在了情感之鸡毛蒜皮里。于是男青年们开始崇尚大杀天涯芳草的老司机标杆,女青年们则在自我保护的旗帜下疯狂作茧自缚、成为包裹脆弱的刺猬。

由此有了至少两种需求,而精于书写情感文学的应用指向也变得不难揣测。但直白讲,我就是不喜欢写东西给缺爱的屌丝以及情欲过剩、不思进取的都市青年看,我觉得这是件掉身价的事,会让自己最终成为一个目光狭隘、除了男女间那点人之常情什么也不懂的小市民。

想了想,我确实只认可长期里对推动社会进步有价值的文字创作,虽然这话洋溢着一股思想品德课的陈腐气。

于是闷了一天,次日气冲冲找回王老板,电话里责问他给我看的都是些什么。

“你自己说的想靠写作积累名气,不是吗?”

“我说的写作又不是..”

“但你说,写这种东西难道不是这个年龄里最快的成为知名作者的方式吗?”

我忽然怔住些许,不知说什么。

万万不料,当头棒喝。

也许确实,何必知名呢。纵使在做人生选择题时通常较为清醒,但此刻不由也戴上了拔苗助长的帽子。

又想生产价值,又想年少成名,殊不知此二者的确背道而驰。一个人将自己路上所拾价值对于社会的再普及,固然得建立在以时间堆砌的理论学习与实践上啊,说白了,没阅历很难有与盛名相对应的能力。

羞愧羞愧,王老板真是青年社会里深山老和尚一样的存在。

也不禁想到,身边一直有非常多想成为“作家”的同龄人,多数为刚刚尝到后学生时代的自由没多久的豆瓣青年。起初我也以为他们欲通过掌握语言去向社会输出一些价值,有过交流后才发现,每日信息来源受到局限的他们还是会趋向于把“作家”当成一个取悦大众的信息生产者,而非我认为的那种持有人群喉舌的精英形象。

这个矛盾也是我与自己在写作这件事上的根本矛盾了。

幸亏有王老板。

归根结底,文字是很强大的武器,社会当把它交托以可信赖、也对社会有回馈意识的人,这才是最好的。

也许当红作者与作家的根本区别在于,前者生产人们爱看的内容,后者生产人们需要的内容。

是一篇晦涩的反思,记之。

2017.5.22

Letchworth行记

王青石

与白雪渐褪、日光充沛俱来的是每年此时避不开的浩大落幕感。今日本也是个温度宜人的周一,社会学老教授却身体不适,上课到中途咳嗽不止,无奈只得提前结束。

“哦对,如果要再告诫你们点什么有用的,那就是人在任意一个时间点很难有超过三个关系极密切的朋友,不管你自认为人缘有多好。”他起身最后说道,随即咳嗽着缓慢走出教室。

我时常觉得是他年纪大,记性不太好了,因这点他曾反复强调过不下七次,这次却恍然猜想并非他真不记得讲过,而是诚然欲将这看似简单之理深碾入我们心。

喜欢以晦涩辞藻洗礼后辈的往往是一些尚未站稳前辈之地、于世俗半熟不熟且甚是心虚的角色,但年过八旬的人对青年们悉心所言的,必是实在的、本质经得起推敲的道理吧。

离开教室时不禁思索它,真耐人寻味。走下台阶,眼见熟悉的钟楼又出现,顿时悟出几念。

对于我们每个人,广而交之的朋友是地图,总蕴藏新的、意料之外的可能;密友则是锚,在我们动摇时将这巨轮牢牢拴住。

说来,潘俊威是我大学期间最好的朋友了,有时有点小孩脾气,但有小孩脾气的人心里往往也像小孩。《后会无期》最印象深刻的,是那句“小孩才讲对错,大人只谈利益。”其实谁说大人好呢,如此定义的大人或是丛林法则中的优胜物种,但唯有在你面前纯如儿时的人才值得掏心掏肺,对吧。

人在至亲的圈子里最缺的不是个会算账的,而是一个敢在最不该谈对错时跟你谈对错的人。

潘俊威曾多次批判过我,在种种我脑子一热就撞墙的蠢事上。其实那时我肯定听不进负面意见,难免由衷抵触,但过去后想想,人家若不是想把你拽出泥潭,也不会费口水。

“王青石你这个没骨气的东西”,远比两日速成闺蜜性质的”这个人太混蛋了竟然这么对待你“要实诚多了,对吧。以及,当大三那个痴迷于混迹社交场合的我终于在最后一年里退居家中生活,还是只有潘俊威最常在身边。人,尤其和校园生活羁绊颇深时,

一到大四就难免有种老人迟暮、即将离开自己所熟悉一生的幼稚错觉。也是在这个时候,身边还在的人最令人留恋。现在每每聚在一起,我时常跟周爸爸,也就是潘俊威懂事可爱的女朋友,以及同样可爱的小菊花、潘妹妹讲起潘俊威大一时闹的笑话。大家哄堂而笑,潘俊威便面露有气无处撒的尴尬,这是最好玩的。

密友是一个人的半个镜像。一个人亲近的朋友若是生性纯良,那他往往也会被净化些许。一个人亲近的朋友如果负能量过剩,那他难免同样变得更为压抑。一个人亲近的朋友若是个会触犯原则性道德问题的人,那他距离三观趋于被同化也不远了。

偶尔还会想起第一次见到潘俊威的时候,是我们去Letchworth国家公园玩耍的一个秋天,他就眯着眼睛坐在副驾驶,一脸胡茬,不断向我提问一些怪问题。

“学长,你听说过风靡台湾的苏见信吗?”

“...”

这周日懒散的早茶后,我们忽然就脑子一热,带着学弟学妹们不顾学业,说走就走地去重温了那座以南的深山。站在潘俊威曾经走丢的山口,眼看满山的晚春墨青色,却不巧是告别季节,回忆呼之欲出。

不知人间正道,只知一眨眼四年就随山谷红河奔流向东。不多于此矫情感慨了。

浩大落幕感又何妨,趁身边的人都还笑,就多掷去一个皮球、抛出一个飞盘让他们接住吧。年轻不见得就是热血沸腾地对着一件事蛮干,尤其当你意识到,人生不过是,活着的时光很短,死后的时光很长。

“我听说过你那个社会学教授。”潘俊威站在我身旁,我们站在悬崖上望着延绵绿林,他突然这么说。

“哈哈,是吗。”

“你知不知道,他总因为身体不舒服提前下课,这一点让他没少被学生投诉。”他说。

我看了看身边的他,胡子刮得干干净净,比前些年也胖了些,眯眼的模样却丝毫未改。此时,周爸爸在身后一課两年前我爬过的树下看手机,小菊花在一旁石头地上给青苔认真拍照,本该一同前来的潘妹妹留在学校里,不知在做些什么。

“为什么投诉呢,”我说。崖下的风悄悄掠过来,又掠回去,刻意营造安静。我和潘俊威礼貌地相视微笑,周爸爸轻轻走过来,从身后一把抱住他。

“相比于那些精力充沛、却话语不清的教授,”我转头看向大山,说道,“至少他教了我一些东西。”

时值,2017年4月16日下午四点。我们在Letchworth,阳光温暖。

2017.4.19