中国-东盟高技术产品产业内贸易问题研究

2017-06-21李二青

孙 莹,李二青

(北京科技大学 东凌经济管理学院,北京 100083)

中国-东盟高技术产品产业内贸易问题研究

孙 莹,李二青

(北京科技大学 东凌经济管理学院,北京 100083)

根据2003—2013年联合国贸易数据库的数据,在分析中国-东盟高技术产品贸易现状的基础上,通过计算GL指数和MIIT指数从静态与动态角度对双边各类高技术产品产业内贸易水平进行分析,并基于GHM方法对水平与垂直产业内贸易进行研究;随后运用面板数据模型对影响因素进行分析,并根据研究结果给出相关政策建议。

中国-东盟;高技术产品;产业内贸易

一、研究背景

高技术产品具备知识技术密集、创新程度及投资回报率高的特征,发展高技术产品贸易对提升国际竞争力十分重要。近年来,中国产业内贸易呈现出加速发展的趋势,并日益取代产业间贸易成为主要的贸易形式。对于能源紧缺、环境恶化、粗放经济增长方式难以为继的中国来说,发展高技术产品产业内贸易,推动商品贸易结构的优化,促进高技术产业发展及经济转型,是中国从贸易大国向贸易强国转变的必然选择。

中国高技术产品的出口份额从2002年的691.5亿美元迅速增长至2012年的5 035.1亿美元,2006年首次超越美国和欧盟成为全球高技术产品出口市场份额第一大国,对欧盟、美国等主要贸易伙伴也保持了持续的贸易顺差。然而在这种情形下,中国对东盟的高技术产品贸易却一直保持逆差,且有扩大趋势;另外,随着中国-东盟自由贸易区(CAFTA)的全面启动和亚洲基础设施投资银行(AIIB)的预备筹建,同为亚洲近邻的中国和东盟成员国已然成为全球经济增长新热点,双方在高技术产品领域的贸易合作对于突破经济发展阻碍具有重要的战略意义。因此本文认为有必要对中国-东盟的高技术产品产业内贸易问题进行研究。

本文按照经济合作与发展组织(OECD)SITC Rev.3对高技术产品的分类标准,将首先采用格鲁贝尔和劳埃德(Grubel & Lloyd,1975)提出的GL指数[1],以及布鲁哈特和海英(Brülhart & Hine,1999)提出的MIIT指数[2]从静态与动态角度对双边产业内贸易水平进行测度,其次结合格里纳韦等(Greenaway et al.,1994)提出的GHM方法[3]从水平与垂直角度对产业内贸易水平进行分析,并在此基础上对产业内贸易的影响因素进行研究。

对于产业内贸易影响因素的研究,学者们主要运用计量经济学的方法从国家层面和产业层面作出分析。罗特施尔和沃尔特(Loertscher & Wolter,1980)研究认为国家规模有利于产业内贸易的发展,但国家规模差异和人均收入差异却起到阻碍作用[4]。关于行业发展水平与产业内贸易的关系,罗特施尔和沃尔特(Loerscher & Wolter,1980)研究发现二者并无关联,而哈利尼辛和伊文(Havrylyshyn & Civan,1983)的研究得出二者呈正相关的结论[5]。马剑飞等(2002)对产业内贸易影响因素进行截面分析,得出FDI对产业内贸易的发展具有明显的负效应[6]。王娟认为制造业的规模经济是促进中国-东盟产业内贸易发展的重要因素[7]。基于垂直产业内贸易的角度,文争为(2007)研究得出跨国公司在全球范围内的分工在促进中国-东盟产业内贸易发展方面起到了重要作用[8]。

二、中国-东盟高技术产品产业内贸易水平分析

(一)中国-东盟高技术产品贸易现状概述

从近年中国与东盟10国的高技术产品贸易发展情况看,其贸易对象主要集中于马来西亚、新加坡、泰国、菲律宾、越南及印度尼西亚。据统计,2003—2013年中国与上述6国的高技术产品贸易额之和占东盟总贸易额的99.5%,而与老挝、缅甸、柬埔寨和文莱等国的高技术产品贸易中,出口额远高于进口额,即表现为很强的产业间贸易。鉴于此,本文选取前面6国作为东盟的代表来研究中国-东盟的高技术产品贸易问题。

从图1可以看出,除2009年受国际金融危机的影响高技术产品贸易额有所滑落外,近10年中国-东盟的高技术产品贸易额均获得了持续性增长。具体到进出口层面,中国对东盟的高技术产品贸易保持了长期的贸易逆差,且进出口差额整体呈扩大趋势,年均出口增速从2003—2008年的26%大幅降低至2009—2013年的10.8%。从贸易结构来看,中国-东盟的高技术产品贸易高度集中于电子技术通信设备、计算机及办公设备、科学仪器类产品,这三类高技术产品贸易额约占总贸易额的96.08%,其他类的高技术产品贸易所占比例较低,发展较为缓慢。由此可见中国与东盟高技术产品的贸易结构不均衡的矛盾较为突出,潜在风险较大,其贸易结构亟待优化。

(二)中国-东盟高技术产品产业内贸易水平分析——基于静态与动态角度

GL指数的经济含义是在某一特定产业中,相对于贸易总量,出口在多大程度上被进口所抵消。

本文采用双边贸易概念,针对东盟这一特殊的贸易主体,对GL指数的计算公式做以下变形:

(1)

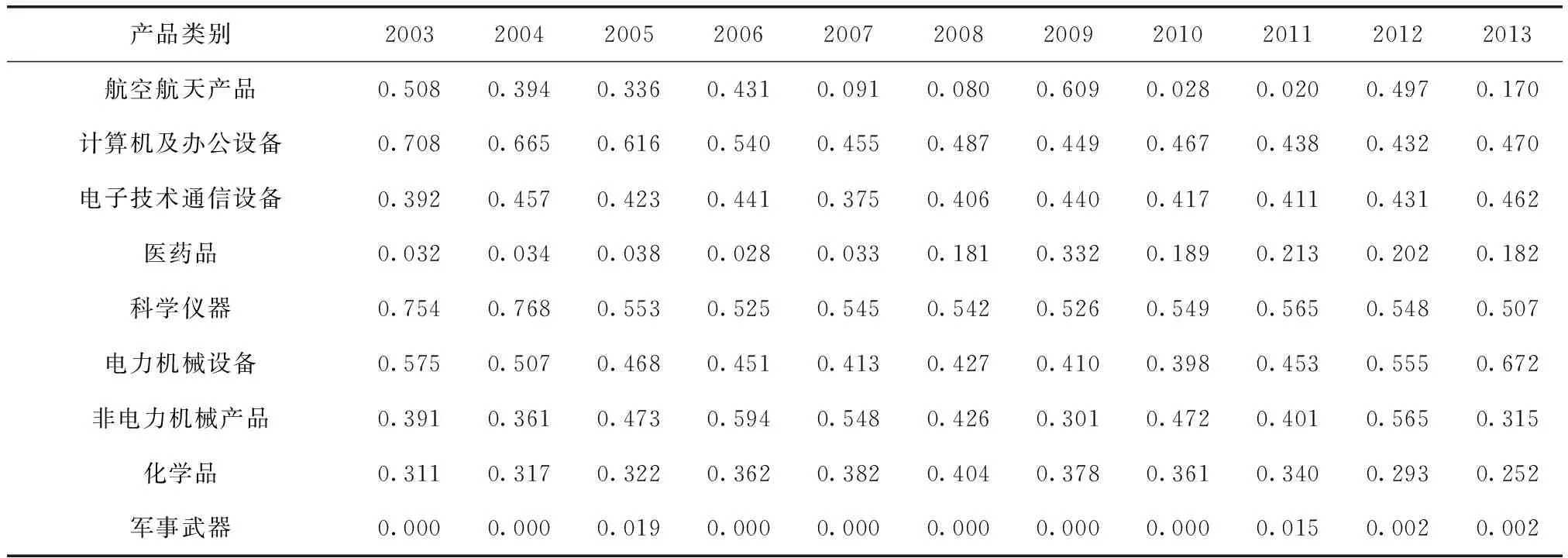

GLi即为中国-东盟i类高技术产品的产业内贸易指数,t的取值范围为1到6,分别代表东盟6国,GLat,i表示中国与东盟第t国关于i类高技术产品的贸易指数,Wat,i代表中国与东盟第t国i类产品的贸易额占中国与东盟6国i类产品总贸易额的比例权数,Xat,i和Mat,i分别指相应的出口额和进口额。表1给出了自2003年以来中国-东盟各类高技术产品的GL指数。

表1 中国-东盟各类高技术产品的GL指数

资料来源:根据联合国贸易数据库的数据计算整理。

从各类产品的产业内贸易水平看,科学仪器类、计算机及办公设备类、电子技术通信设备类依次最高。其中,科学仪器类的GL指数11年来一直保持在0.5以上,这说明中国与东盟间关于该产品的产业内贸易保持在较高水平;由于国际分工秩序的改变和国内产业结构调整和升级等原因,计算机及办公设备类劳动密集型产品的GL指数在长期内基本处于下降趋势,但依然维持在0.4以上;电子技术通信设备类产品的年均GL指数值为0.43。值得一提的是,电力机械设备类产品的产业内贸易水平近两年有明显增加的趋势,2013年该产品的GL指数在所有高技术产品种类中达到最高,为0.672。其他类产品的产业内贸易发展缓慢,处于较低水平。

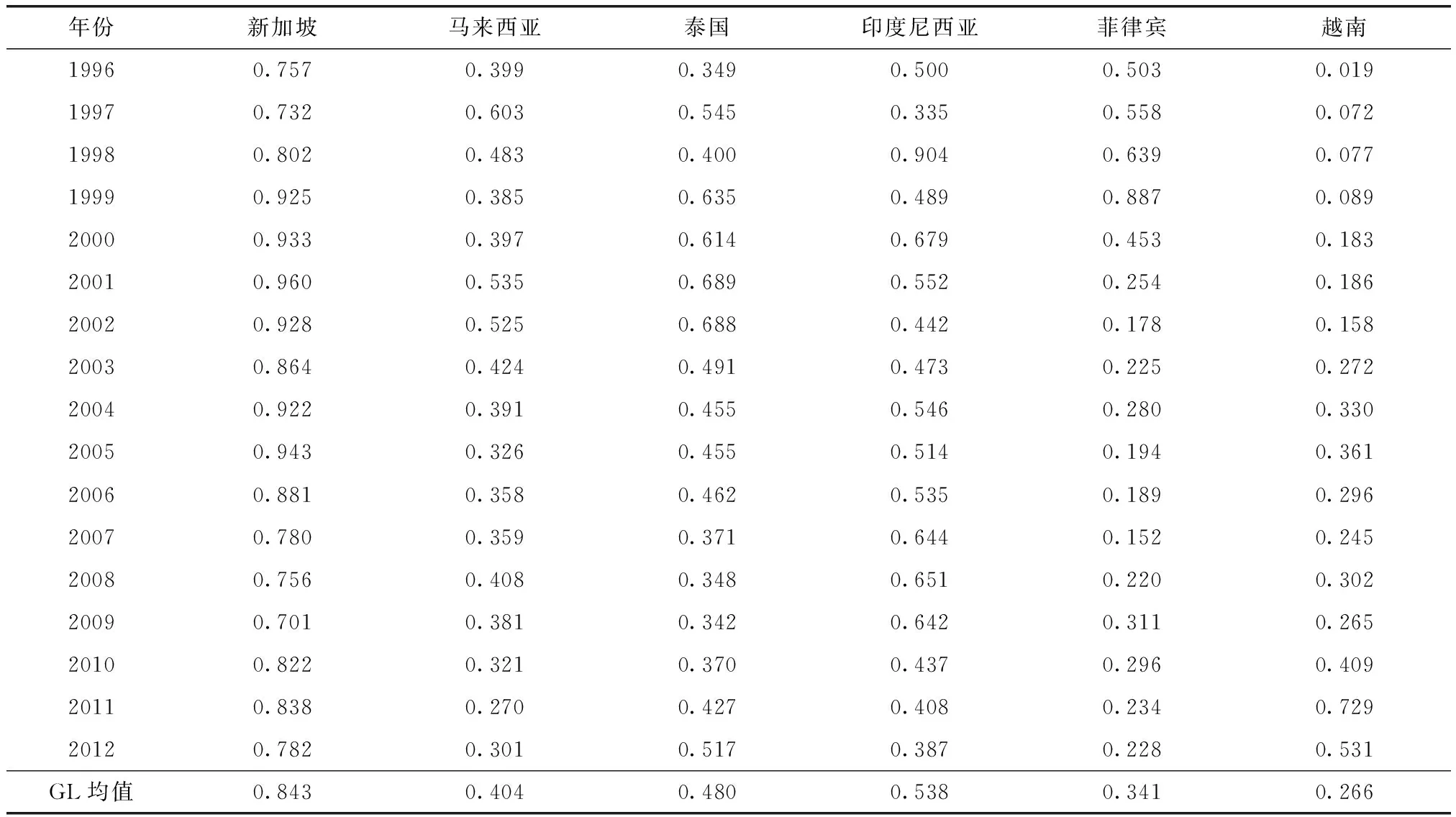

GL指数是衡量产业内贸易的静态指标,并不能反映产业内贸易的变化程度和趋势。假定某一产业的进口额与出口额在不同时期呈同比例增长态势,则表现出相同的GL指数,但此时产业内贸易却是增加的。为弥补这一缺陷,本文引入布鲁哈特(Brülhart,1999)提出的MIIT指数,即边际产业内贸易指数,其计算公式如下:

(2)

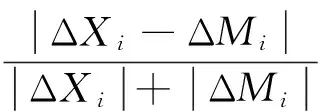

其中,MIITi是指第i类产品一定时间内的边际产业内贸易指数。ΔXi代表第i类产品在一定时期内的出口额变化量,ΔMi则表示在同一时期内相对应的进口额的变化量。与GL指数类似,MIITi的取值范围为0—1,MIITi的值越大,则表示新增加的贸易额中产业内贸易所占份额较大。

表2 中国-东盟各类高技术产品的MIIT指数

从表2可看出,除个别年份外,科学仪器类高技术产品在大部分年份的边际产业内贸易指数超过0.5,可见其边际贸易是以产业内贸易为主。计算机及办公设备在2008年之前的贸易额增加以产业内贸易为主,但之后的大部分年份MIIT指数较低,证明产业内贸易的增加十分有限。整体来看,中国-东盟高技术产品的边际产业内贸易表现不稳定,且水平较低,即双方的高技术产品贸易增加额中产业间贸易较多。

资料来源:根据联合国贸易数据库的数据计算整理。图2 中国-东盟高技术产品加权GL指数及加权MIIT指数

最后,本文通过各产品的GL指数和MIIT指数加权对双边高技术产品产业内贸易的总体水平进行分析(见图2)。

从图2可以看出,中国-东盟高技术产品的GL指数从2003年到2007年不断走低;2007年之后保持了较为平稳的态势,整体虽有增加,但幅度有限,基本维持在0.4~0.5,尚有较大的发展潜力。加权MIIT指数整体呈上升趋势,这说明在中国-东盟产业内贸易整体水平萎靡态势下,年度间的贸易增加额中产业内贸易在逐步增加,但0.5的峰值也说明了这种增加幅度的有限性,即产业间贸易类型在贸易增加额中仍占据主流。

(三)中国-东盟高技术产品产业内贸易水平分析——基于水平与垂直角度

由于不同的产业内贸易类型中存在各产品质量的差异,格里纳韦等(1994)等根据进出口产品的单价将其划分为水平产业内贸易类型与垂直产业内贸易类型[3]。所谓水平产业内贸易指贸易参与国互相进出口某产业内相同质量的产品,垂直产业内贸易指贸易参与国之间进出口同一产业内质量存在明显差异的产品。

首先给定临界值x,通常取值15%,若a国同k国在t年j产业中i产品的单价比若能满足以下公式,则被认为是水平产业内贸易:

(3)

与此相对应,一组产品的单价比若能够满足下式,则该组产品是垂直产业内贸易:

(4)

满足左边条件的被称为高质量垂直产业内贸易,即出口产品质量高,进口产品质量低;满足公式右边条件的贸易被称为低质量垂直产业内贸易,即出口低质量产品,进口高质量产品。

明确对产业内贸易的分类后,本文沿用GL指数的计算方法对水平/垂直产业内贸易水平进行测度,其总体的GL指数是两者的加权平均,公式如下:

(5)

其中,Wh和Wv分别代表水平产业内贸易额和垂直产业内贸易额占总贸易额的比例。在计算出i产品的产业内贸易指数,进行加权计算整体水平/垂直产业内贸易指数时,采用的是这一类产品的贸易额除以所有水平产业内贸易的贸易额。但由于该计算方法并没能包含水平或垂直产业内贸易额占总贸易额的比例,为对双边的各产业内贸易类型做出全面的评估和比较,本文引入水平/垂直产业内贸易额占总贸易额的比例作为第二辅助指标,分析结果见图3。

资料来源:联合国贸易数据库。图3 产业内贸易水平及比例

从整体的水平产业内贸易来看,呈现出跌宕起伏式发展,反映出水平产业内贸易发展不稳定,面临的市场风险较大;水平产业内贸易额占总贸易额的比例也很低,平均只有5.11%。高垂直产业内贸易指数近10年呈逐渐走低的趋势,高垂直产业内贸易额占比平均不足15%,综合两项指标分析,发现中国对东盟的高技术产品贸易并不如预期那样会占据明显优势,高质量的垂直产业内贸易发展水平依然较低。与前两者相反,低质量垂直产业内贸易表现出较高且较稳定的水平,近10年间低垂直产业内贸易的GL指数基本保持在0.5~0.7,其贸易额占比的均值更是达到80%以上。说明低质量的垂直产业内贸易在中国对东盟的高技术产品贸易中仍然占据主流,发达国家的跨国公司在亚洲国家或地区之间的生产环节分配对中国-东盟的高技术产品贸易起到了至关重要的影响。目前为止,中国仍然处于高技术产品产业链的低端生产环节,这种被动的贸易格局亟待通过国内高技术产业的升级来打破。

三、中国-东盟高技术产品产业内贸易影响因素分析

(一)影响因素的选取

1.经济规模

一地区经济总量和市场规模越大,意味着该地区生产差异化产品的均衡数量也越大,则产业内贸易水平越高[9]。本文采用中国与贸易伙伴国的国内生产总值均值表示双边地区的经济规模,记为DPGDP。

2.需求相似程度

根据林德需求相似理论,若两国间人均收入水平接近,则两国消费者的需求结构越相似,就越有可能进行产业内贸易[10]。本文采用中国与贸易伙伴国的人均国内生产总值差值的绝对值来表示双方的需求相似程度,用PCGDP表示。但考虑到中国相对巨大的经济规模和人口数量,对于两国人均收入的差距,首先算出权重指标:

(6)

其中,PCGDPA和PCGDPC分别代表东盟成员国和中国的人均国内生产总值(GDP)。利用这个权重指标再计算PCGDP指标[11]:

(7)

3.国际直接投资

国际直接投资对产业内贸易的影响不确定,效率寻求型投资促进双边产业内贸易的发展,而市场导向型投资将产生替代效应,阻碍产业内贸易的发展[12]。本文采用双边地区的外国直接投资流入额衡量国际直接投资水平,记为FDI。

4.高科技产业发展程度

产业内贸易主要集中于工业制成品,一地区经济越发达,工业增加值占国民产出的比重越高,因此产业内贸易水平越高[13]。考虑到高技术产品的技术密集度较高,本文采用中国与贸易伙伴国的高科技产品出口占制成品出口的百分比的均值来衡量该地区的高科技产业发展程度,记为HTIDD。

以上数据均来自世界银行数据库。

(二)被解释变量的确定

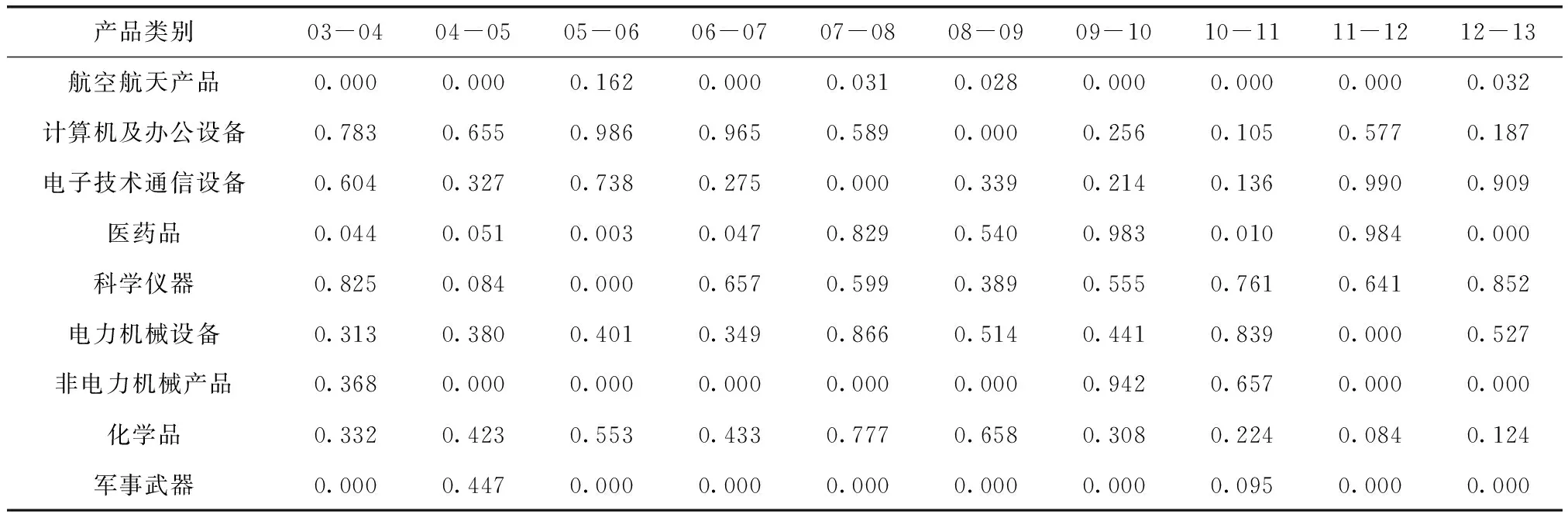

由于东盟各国经济发展水平参差不齐,并受部分数据收集的缺乏,本文暂时只对1996—2012年这17年间中国与东盟主要贸易伙伴国的高技术产品产业内贸易的影响因素进行面板数据的计量研究(见表3)。

表3 中国同东盟主要贸易伙伴国高技术产品的GL指数

资料来源:根据联合国贸易数据库的数据计算整理。

(三)模型构建及计量过程

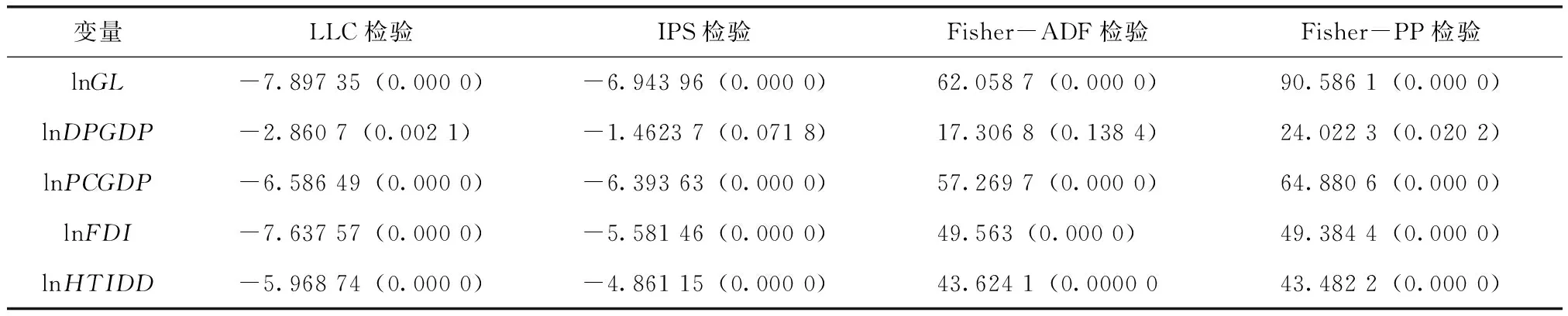

1.单位根检验

除lnDPGDP的ADF检验外,其他检验均证明各因素数据为一阶单整变量(见表4)。

表4 经济变量的单位根检验结果

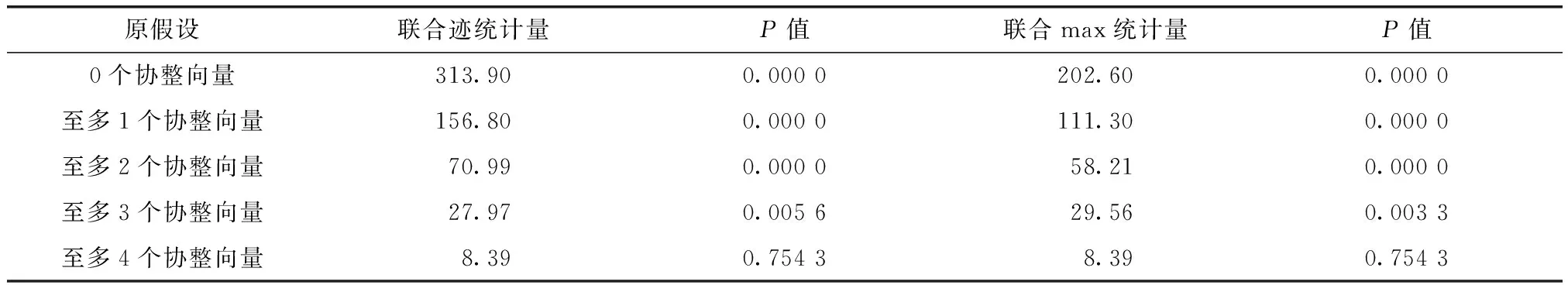

2.协整检验

由于涉及多个变量,采用Johansen检验法,结果见表5,证明各变量间在长期内存在均衡关系,可以在此基础上建立回归方程。

表5 经济变量的协整检验结果

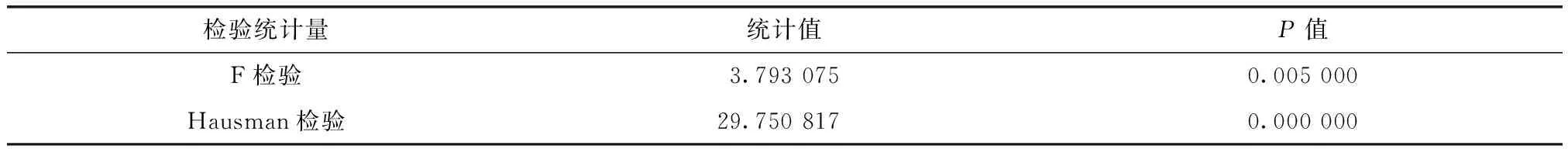

3.面板数据模型的选择

利用形式设定检验法(其中N=6,k=4,T=17,S1=3.34,S2=9.43,S3=28.38),通过公式计算得到的两个F统计量分别为:F2=21.59,F1=6.56。在给定5%的显著性水平上,相应的临界值为F2α(25,72)=1.66;F1α(20,72)=1.72。

由于F2>1.66,所以拒绝H2;又由于F1>1.72,所以也拒绝H1。

根据检验结果,本文模型应采用变系数形式,即允许存在个体差异和结构变化。因此建立如下回归方程:

lnGLkt=lnαk+β1lnDPGDPkt+β2lnPCGDPkt+β3lnFDIkt+β4lnHTIDDkt+μkt

(8)

其中,k为1~6个东盟国家,t为1996—2012年。

本文首先建立随机效应的影响形式,用Hausman检验进行检测,结果拒绝原假设;由此又建立了固定效应的影响形式,并用F检验决定选用混合估计还是固定效应,最终证明本文所研究的问题应选择固定效应的影响形式(见表6)。

表6 F检验和Hausman检验结果

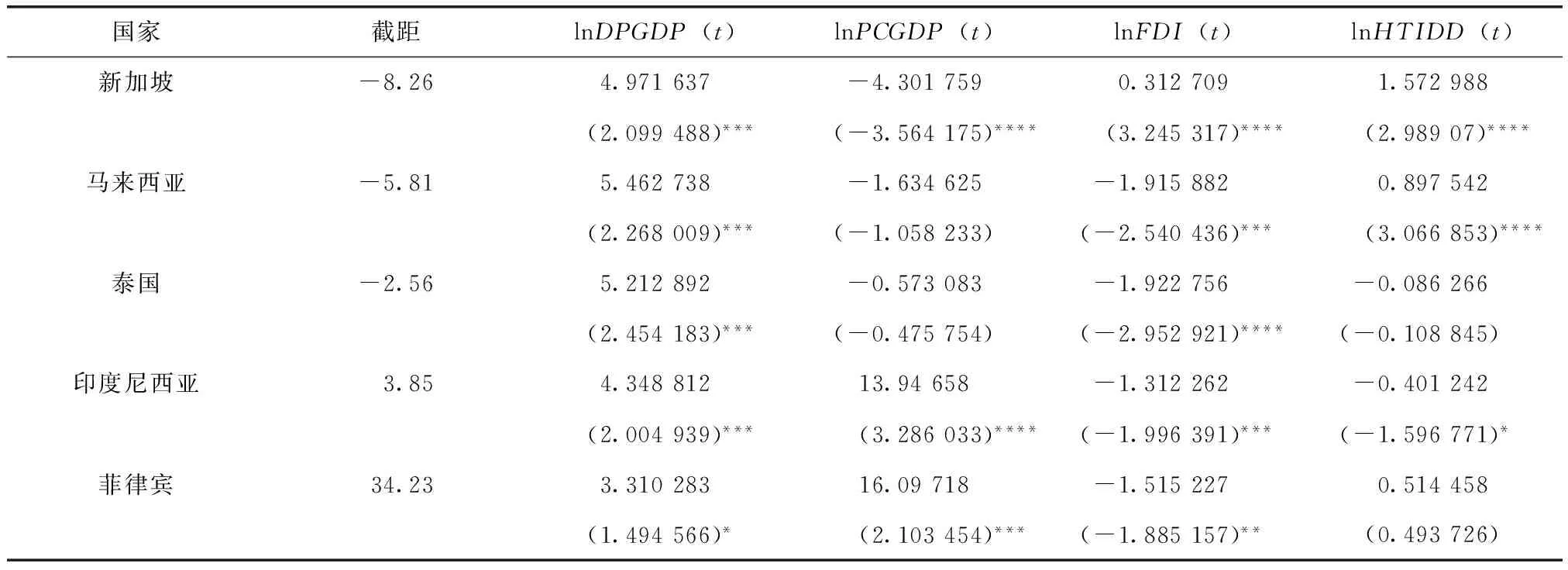

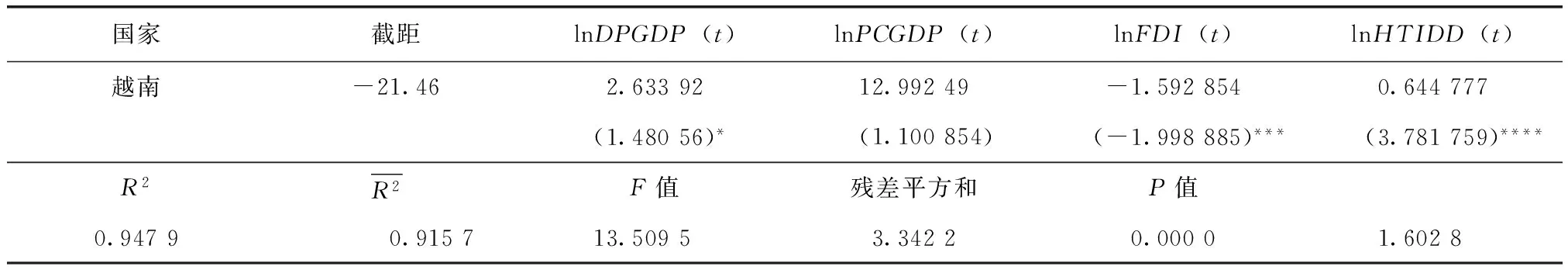

基于上述分析,建立固定影响的变系数模型,Eviews计量软件的分析结果如表7所示。

表7 影响因素计量结果

表7(续)

注:*、**、***、****分别代表15%、10%、5%、1%的显著性水平。

(四)计量结果分析

(1)相对较大的市场规模有利于中国-东盟高技术产品产业内贸易的发展。DPGDP的系数符号全部为正,其中新加坡、马来西亚、泰国和印尼通过了5%的显著性检验,且系数较大,说明市场规模的影响作用显著。

(2)人均需求水平的差距与双边高技术产品产业内贸易负相关。中国与新加坡较大的人均收入差距阻碍了双方产业内贸易的发展;而印尼和菲律宾与中国较接近的人均需求水平促进了彼此产业内贸易的发展。

(3)FDI对产业内贸易的影响不确定。首先,FDI对中新高技术产品产业内贸易起到促进作用,但其数值较小,说明这两种效应同时存在又相互抵消,微弱的正值表明FDI的促进效应稍强于替代效应。正是基于垂直产业内贸易的发展,造成了FDI的正向影响。其余FDI系数为负,且数值较大,说明在这些地区FDI对双边产业内贸易的发展起到阻碍作用,即原本要进口或是出口的贸易在一定程度上被投资所替代。

(4)HTIDD较大促进了中-马、中-新高技术产品产业内贸易的发展。据统计,新加坡和马来西亚的高科技产品出口占制成品的比例近17年来平均保持在50%以上,其高科技产业的发展程度远高于东盟其他国家。印尼的平均比例只有12.66%,其较低的高科技行业发展程度与双边产业内贸易负相关。

四、结论和相关政策建议

近年来,中国与东盟的高技术产品贸易总额稳定增长,但其产业内贸易水平却走势萎靡。就贸易伙伴而言,仅中国与新加坡的高技术产品产业内贸易水平较高,与其他东盟贸易伙伴的发展仍不充分;就贸易产品而言,不同种类的高技术产品产业内贸易水平差距较大,不均衡矛盾突出。根据分析结果提出如下政策建议:

1.合理利用外商投资,促进本国高技术产业升级

FDI对中国高技术产业的技术创新能力起到了显著的促进作用[14]。中国需保持获得发达国家垂直一体化的跨国投资;另一方面,鼓励发达国家水平一体化的跨国公司投资,带动高技术产业转型升级[15],从而提高中国技术密集型产品的生产能力,提升高技术出口产品的附加值。

2.提高高科技行业发展程度,优化贸易产品结构

中国-东盟高技术产品贸易中高度集中的贸易产品结构又为产业内贸易的发展带来较大的潜在风险。因此,必须加大科技研发投入,积极促进各高科技行业生产中规模经济的实现,争取在各类高技术产品的贸易额中都有所突破,降低贸易摩擦和市场风险。

3.对外贸易因国制宜,对内提高人均收入

双边区域的经济总量和市场规模是中国-东盟高技术产品产业内贸易的重要影响因素,人均需求差距与产业内贸易负相关。因此,现阶段应着重同经济总量较高和人均需求结构相似的东盟国家发展高技术产品贸易,以此来推动双方高技术产品产业内贸易水平;对于与中国经济发展水平相当甚至更高的东盟贸易伙伴国,应注重所出口的高技术产品的差异性,进而取得产业内贸易的最大化利益;另外,也可以鼓励中国一些具有实力的企业进行水平一体化的跨国投资,形成规模经济,甚至是效益更加明显的范围经济,增强产业内贸易[16]。

4.以中国-东盟自由贸易区和亚洲基础设施投资银行为契机,提高区域经济一体化程度

中国与东盟双方应进一步开放各自的国内市场,加强经济合作,通过降低关税、消除非关税壁垒、简化通关手续等优惠贸易安排,努力将中国-东盟自由贸易区(CAFTA)建设成为更加紧密的经济联合体[17]。另外,还可以通过制定适当的贸易政策提高区域内产业内贸易的质量。如在垂直一体化的外商直接投资中,在区内充分利用内外关税利差的诱因机制和优惠原产地规则,提高区域内高科技产品的产值含量,从而更好地促进中国-东盟高技术产品产业内贸易的发展。

[1]GRUBEL H G,LLOYD P J.Intra-industry trade:the theory and measurement of international trade in differentiated products[M].London:Macmillan,1975.

[2]BRÜLHART M,HINE R C.Intra-industry trade and adjustment:the European experience[M].London:Palgrave,1999.

[3]GREENAWAY D,HINE R,MILNER C.Country-specific factors and the pattern of horizontal and vertical intra-industry trade in the UK[J].Weltwirtschaflliches Archiv,1994,130(1):77-100.

[4]LOERTSCHER R,WOLTER F.Determinants of intra-industry trade:among countries and across industries[J].Weltwirtschaflliches Archiv,1980,116(2):280-293.

[5]HAVRYLYSHYN O,CIVAN E.Intra-industry trade and the stage of development:a regression analysis of industrial and developing countries[M]//THARAKAN P.Intra-industry trade:empirical and methodological aspects.Amsterdam:Elsevier Science Publishers,1983.

[6]马剑飞,朱红磊,许罗丹.对中国产业内贸易决定因素的经验研究[J].世界经济,2002(9):22-26.

[7]王娟.中国-东盟国家产业内贸易发展的动因分析[J].广西大学学报,2005(3):7-10.

[8]文争为.中国-东盟高技术行业垂直产业内贸易水平及特征研究[J].经济经纬,2007(3):49-51.

[9]孙孟,张彬.中日钢铁产业内贸易及影响因素实证分析[J].世界经济研究,2012(1):51-56.

[10]LINDER S B.An essay on trade and transformation[M].New York:John Wiley & Sons,1961.

[11]SAWYER W C,SPRINKLE R L,TOCHKOV K.Patterns and determinants of intra-industry trade in Asia[J].Journal of Asian Economics,2010,21(5):485-493.

[12]冯耀祥.中美产业内贸易结构分析[J].当代财经,2009(6):102-106.

[13]王鹏,石静.中国产业内贸易:基于国家特征的经验研究[J].国际商务(对外经济贸易大学学报),2006(6):52-55.

[14]陈丽珍,刘金焕.FDI对我国内资高技术产业技术创新能力的影响分析——基于创新过程的视角[J].南京财经大学学报,2015(2):7-12.

[15]肖浩,胡小娟,辛丽萍.中间产品进口对中国高技术产品出口技术含量的影响[J].首都经济贸易大学学报,2015(3):50-57.

[16]王娟.中国-东盟产业内贸易的趋势、动因与对策[J].世界经济研究,2005(7):60-65.

[17]蒋云鹤,孙恒忠.中国-东盟产业内贸易的现状与对策[J].国际问题研究,2008(5):226-227.

(责任编辑:魏小奋)

Research on High-tech Intra-industry Trade Between China and ASEAN

SUN Ying,LI Erqing

(University of Science and Technology Beijing,Beijing 100083,China)

According to the UN comrade statistics from 2003 to 2013,this paper analyzes the development status of high-tech intra-industry trade between China and ASEAN by calculating the GL index and the MIIT index,and also horizontal and vertical intra-industry trade based on GHM methods.Then,the determinants of intra-industry trade are studied by adopting the panel data model.Finally,the related policy recommendations are provided on the basis of research findings.

China-ASEAN;high-tech products;intra-industry trade

10.13504/j.cnki.issn1008-2700.2017.04.006

2016-12-14

国家社会科学基金重大项目“经济全球化背景下中国产业安全研究”(10ZD&029)

孙莹(1969—),女,北京科技大学东凌经济管理学院教授;李二青(1989—),男,北京科技大学东凌经济管理学院硕士研究生。

F752

A

1008-2700(2017)04-0045-09