炒笔生花:中国陶瓷花鸟纹饰

2017-06-21佳士得苏玫瑰

佳士得 苏玫瑰

这件做工精绝的抱月瓶,完美地诠释了中国明清陶瓷最流行的绘画题材之一:花鸟画。自古以来,中国绢本和纸本绘画题材可归纳为三大类:山水、花鸟和人物。独立的花卉题材早期多与佛教艺术相关,但其后(尤以十世纪为然)的花卉描写日益普遍。当时,花鸟这一自然写实的组合亦时可得见。四川成都的黄筌(约公元903至965年)便是以其“写生”花鸟画名噪一时。这种画风在职业或宫廷画师当中尤为常见。黄筌曾供职宫廷画院,其写生之作是先用工笔细线勾画轮廓,再用诸彩填施渲染。相比之下,徐熙(公元937至975年)出身优渥却一生布衣,其花鸟画风亦迥然有别。徐氏作品有较大的诠释空间,运笔具书法神韵,后人称之为“徐熙写意”,深受文人画派推崇。黄筌、徐熙均追随者众,其画意风骨自宋代以降长盛不衰。

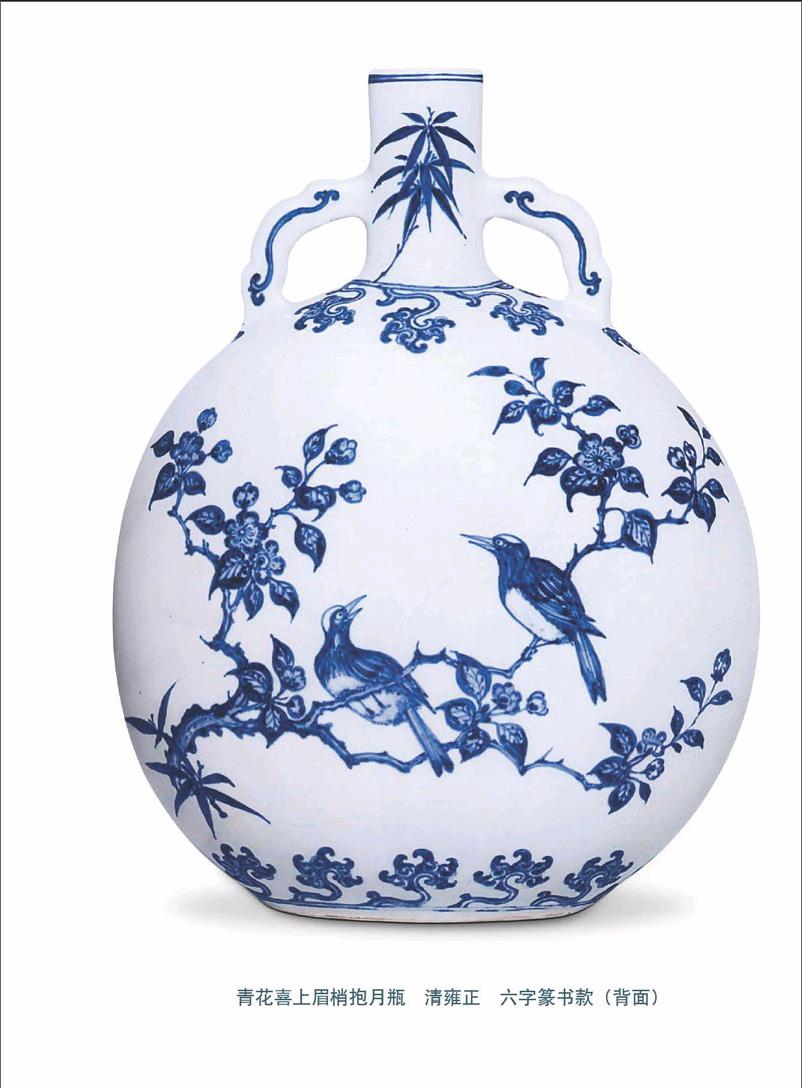

瓶小口,直颈,颈两边饰如意形耳,椭圆形圈足。通体青花纹饰,颈绘竹叶纹,肩部及颈部分绘五出叶纹,双耳各饰灵芝。瓶身正面画一对鹊,鹊登梅树相互对唱,树底生矮竹几丛。

瓶身背面画一对白头鸟栖息于杏花树上,一鸟回首仰望其同伴。瓶底青花书“大清雍正年制”篆书款,青花发色清丽幽婉,浓淡有致,画工生动细腻。

但据黎淑仪分析,早于六朝(公元220至589年),绘画已采用“花”、“鸟”合而为一的题材。黎氏指出,传世作品虽少如寥寥可数,但史料中至少曾提及两代晋代(公元265至420年)花鸟画家;时至唐代,花鸟画更俨然自成一家。黎氏还提到,文献中大约载录了二十名唐代花鸟画家,边鸾(活跃于八世纪末至九世纪初)便是一例,其风格或可视为黄筌画风的前身。在某种意义上,这些早期花鸟画家对唐代陶瓷花鸟纹饰的发展可谓至关重要。

早于新石器时代,仰韶文化陶瓷的纹饰中已出现独立的动植物描写。商周以至汉代,间或也有采用这类题材,但到了唐代,由于人们对自然题材兴趣渐浓,所以花鸟也渐以生动和谐的组合,出现于陶瓷乃至织绣品、錾花金属器及其他材质的纹饰题材之中。长沙铜官窑的彩绘器物,应是最广泛采用花鸟题材的例子之一。该窑址1979年出土的执壶中,以花鸟为饰者约占七成。这些纹饰以铁褐、铜绿或铜红各色绘成。颇堪玩味的是,长沙铜官窑器物的花鸟纹饰多用铁褐色细线绘成,较粗的线条则用铜绿或铜红色描画。这些花鸟纹在胎体所划细线的衬托下,构成了生动活泼、妙趣横生的画面。

时至宋代,崔白(约1044年-1088年)等艺术家长于细笔勾勒,其作品益发生动传神,这不仅进一步完善了写生技法,亦使绢本和纸本花鸟画的发展攀上了新的高峰。就此可证诸宣和年间(公元1119至1125年)收录宫廷藏画的《宣和画谱》,书中阐述花鸟画题材及其重要性的篇幅便有五卷之多。据分析,梅花这一题材日益流行,恰好与花鸟画的兴起不谋而合。显然,以花鸟为题的平面和立体作品中,不乏立于盛放梅枝的鸟儿描写。

北宋徽宗(公元1100至1126年)本身是一名卓越的书画家,亦是翰林画院的创办人。花鸟画是他心爱的艺术题材之一,他有几幅传世的花鸟画,其画工格外细腻逼真。波士顿美术馆藏《五色鹦鹉图》为其中之一,画中鸟儿立于盛放的杏花枝头;其二是北京故宫珍藏《四禽图》册页,画中鸟儿栖于盛放的梅枝及竹枝上,图见毕嘉珍前述著作图版2号;其三是纽约大都会艺术博物馆藏《竹禽图》,画中小鸟立于枝叶掩映的翠竹枝头。至于本品的鸟儿,也结合了折枝梅花、折枝杏花和竹枝。更引人入胜的是上述徽宗册页中,四幅中有两幅采用了双鸟对望的构图,近似本品前后瓶腹的样式。

宋瓷的花鸟画工以磁州瓷枕为上品,当中又以观台东艾口窑、禹县和汤阴鹤壁集的制品尤佳。这些瓷枕造型多变(如虎形枕和孩儿枕),但枕面无不宽阔平整,为能工巧匠提供了创作花鸟画或其他题材的绝佳平台。磁州枕的花鸟画风皆体现了写意舒展的画家笔法,与宫廷画院的工笔意趣大相径庭,但与文人的意笔却一脉相承。此外,磁州枕的纹饰多为白地黑彩(偶尔饰白地褐彩),这与浓墨重彩的宫廷画风亦大异其趣,与文人画的水墨意趣却遥相呼应。

元代的政治气候对文人画家也有影响,他们大多不见用于蒙古朝廷,有的拒不入仕,宁愿寄情山水、潜心治学。有时候,时局更迭亦催生了风格的嬗变。以钱选(公元1235至1305年)为例,蒙古人人主中原之前,他的花鸟画高度写实,但在蒙古人治下却致力摹古,其山水画便是师从唐代青绿山水,在创作别的题材时,其个人色彩和风格也益发明显。赵孟頫(公元1254-1322年)为宋室之后,曾为徽宗《竹禽图》题辞,亦见用于元世祖,侍奉多朝君王,并出任翰林学士承旨等要职。他的画作无论是山水、骏马和其他动物,以至人物、竹石或其早年偏爱的花鸟题材,皆备受世人推崇。他的花鸟名作之一是《幽篁戴胜图》,现藏北京故宫博物院。赵氏常以“双钩”画竹,用“没骨”绘鸟。这种二者并举的画风,或多或少反映了他兼收并蓄的藏画品味。他的门生王渊(活跃于公元十四世纪中叶)为职业画家,擅画花鸟修竹,作品以水墨居多,画意颇得黄筌之妙。

元代后期,景德镇陶瓷的釉下青花装饰工艺已发展成熟。画师用悬浮粉末状的钴料,直接在未经窑烧、渗水透气的瓷坯上作画,这种画瓷工艺也许最富有绢本或纸本绘画的神韵,亦与本品的装饰手法不谋而合。但因篇幅所限,在已窑烧釉料上用珐琅彩作画的工艺不在此文探讨范围之内。鉴于消费者背景各异,加上元瓷的纹饰题材愈见丰富,所以当时在严格意义上可称为景德镇“花鸟”画瓷器的数目十分有限。虽然饰自然题材的元代青花佳瓷数量可观,但花鸟画纹饰仍以鸳鸯戏荷类居多,偶尔也有芦雁图、孔雀牡丹图等变奏。

时至十五世纪初明代,佳妙的花鸟画终于在景德镇御窑青花瓷器上大放异彩。这一方面得益于早期画家的创作,其灵感部分来自当时数名宫廷艺术家(如活跃于十五世纪初的边景照)的花鸟画,而这些画家本身对传统画法也有所继承和发扬;另一方面,则可归功于《本草纲目》等木刻书籍的普及。十五世纪初最细腻传神的瓷器花鸟纹饰,也许俱出自抱月瓶,而这些作品亦是本品的蓝本。十五世纪初的抱月瓶风格独树一帜,一例见于大维德中国艺术馆藏,另一例为台北国立故宫珍藏。抱月瓶体扁圆,椭圆底略凹为足。圆直颈,颈侧如意耳与器肩相连,饰古朴的卷草纹。瓶颈前后均绘竹枝,肩与足胫各饰一道别出心裁的仿古云紋。瓶腹一面绘鸟儿栖于盛放的梅花枝头,另一面则饰鸟儿与盛放的杏花,前后腹均衬以翠竹。此类抱月瓶正符合当时中国精英阶级的审美趣味,更耐人寻味的是,赫拉特现存一幅公元1488年的画作中也有一例相同的瓷瓶。由此可见,这类作品在近东宫廷亦大受欢迎,而画中瓷瓶很可能是永乐年间流入赫拉特(当时为帖木儿商业重镇,现位于阿富汗境内)的外交礼物。

雍正帝品味之高或许是清代帝王之最,可想而知,他对这批十五世纪花鸟纹抱月瓶亦青睐有加,他在位期间更命人烧造多款花鸟纹瓷瓶。就此而言,最接近十五世纪审美标准的作品可分为两大类。传世品中有寥寥数件小巧的雍正抱月瓶,其器型与十五世纪抱月瓶相若,前后腹亦各饰一只小鸟。

以本品为例的第二类作品更为珍罕,它们通常高约37厘米,配圆直颈。北京故宫珍藏一例,另一例为张宗宪先生旧藏,1999年11月经香港佳士得拍出。故宫抱月瓶的年款与本品瓶底所见类似,而1999年拍出瓷瓶的年款基本上已磨蚀殆尽。

在装饰类似本品的较大雍正抱月瓶时,画瓷师基本上保留了十五世纪初及十八世纪较小作品的纹饰格局,与此同时也充分利用其较宽广的“画布”,将前后瓶腹的纹饰题材增至双鸟。就中国纹饰而言,人们常视梅枝上的黑白小鸟为喜鹊,但在布克菲的协助下,我们终于确定立于本瓶梅枝上的并非喜鹊,而是鹊鸲这种燕雀类小鸟,先前被划归为画眉科的成员。此鸟因啼声婉转而为人所喜,曾是极为常见的笼养鸟。至于杏树上的鸟儿,人们往往称之为中华“白头翁”,但该鸟喉部为白色,而本品的鸟儿却只有白色冠羽和胸羽。

本品前后瓶腹枝上的鸟儿均殷殷对望,而杏枝梢头位于左方的鸟儿则回首顾视同伴。这些鸟儿的构图方式与北宋绘画一脉相承,前述徽宗的花鸟册页便是最佳证明。综而观之,本品的纹饰格局要比十五世纪初的版本复杂,但其画工仍无比严谨细腻。与此同时,疏影横斜的虬枝与娇美的梅花对比鲜明,而叶繁枝柔的杏树也与饱满妩媚的杏花相映成趣,笔法意趣均深得丹青之妙。