重新审视伊斯兰的本土化

2017-06-20李睿骞

李睿骞

2017年3月底,英国首都伦敦的恐怖袭击案再一次把伊斯兰主义(政治化的伊斯兰)带回到全世界各大媒体的聚光灯下,袭击者是一名在英国出生长大的穆斯林,这一事实再次表明好战的伊斯兰主义者对西方的威胁,不仅源于非西方世界的宗教极端主义组织,还可能源于境内的伊斯兰主义者。[1]与之形成鲜明对照的是,美国的穆斯林政治机构——美国伊斯兰关系委员会的麻省分部(Council of America-Islam Relations Massachusetts),正在与大波士顿区(the Greater Boston Area)的十六所伊斯兰中心和清真寺(其中包含两所什叶派中心和十四所逊尼派中心)合作,准备在4月的第一个周日举办麻省第一届“清真寺开放日”活动。届时,这十六所清真寺将对全体公众开放。但这一活动的目的不是传教,而是向当地的非穆斯林介绍伊斯兰教,展示穆斯林群体在美国社会的历史。

当欧洲的一些伊斯兰主义者诉诸个人的极端暴力和恐怖行动,以报复西方世界时,美国的伊斯兰主义者则通过伊斯兰组织,向非穆斯林展示友好,寻求更多的沟通途径。究其原因,部分在于欧洲和美国的穆斯林群体有所不同。在欧洲,穆斯林包括许多来自阿拉伯世界的难民,其自身对欧洲也没有很强的身份认同感。而在美国,大多数穆斯林不仅持有美国国籍或永久居留权,而且认为自己作为美国人和穆斯林的身份认同之间并无冲突。2007年和2011年,皮尤研究中心(Pew Research Center)两次对美国成年穆斯林展开调查,结果显示,在经济水平、受教育程度和英文能力上,其与美国社会的中产阶级已经相当接近了。[2]

时至今日,美国的穆斯林不但已经接受了“美国人”这一身份,还在利用美国社会的宗教、法律和政治制度,创建合乎伊斯兰教义的新的美式生活。作为穆斯林群体的核心机构,美国的伊斯兰中心一方面试图成为代表穆斯林与非穆斯林群体沟通的桥梁,另一方面也努力在制度层面上革新穆斯林的宗教生活。但现有理论对穆斯林群体的认识出现某种偏差,特别是伴随“伊斯兰恐惧症”在西方世界的蔓延,伊斯兰中心的种种努力未能得到足够的关注。本文通过考察十五所波士顿地区的伊斯兰中心(清真寺属于其中一种),希望纠正这种偏差,从而更加准确地揭示出美国穆斯林群体的面貌。

认识的偏差:美国化的穆斯林,还是伊斯兰化的美国人?

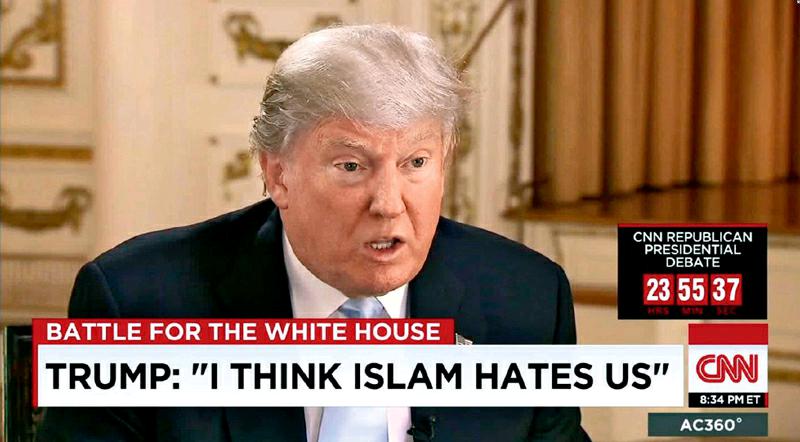

移民政策专家彼得·斯凯利(Peter Skerry)指出:“关于穆斯林的公共讨论被简化为简单的二元对立主义:同化/非同化,温和/非温和,宽容/非宽容,好/坏。”[3] 这是因为美国政治精英所关注的是,如何利用政治手段实现穆斯林群体和伊斯兰教的美国化。这很具有讽刺意味,标榜多元主义的美国政治精英所希望的却只是“美国化的穆斯林”,美国多元主义的文化背后其实隐藏着某种一元主义,[4]即他们只接受不反对西方世界的穆斯林,只认同不反对自由民主价值的伊斯兰教。无论是共和党的前总统乔治·H·W·布什(George H.W. Bush),還是刚刚卸任的民主党总统巴拉克·奥巴马(Barack Obama),皆是如此。[5]这实质是重新定义伊斯兰的宗教和信仰的本质,其已经超越了意识形态范畴,踏入宗教神学的领域。

2017年2?3月,美国的新总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)接连颁布两项“穆斯林禁令”,更是上述观点所造成的极端政策,这给定居在美国的穆斯林群体造成了困扰。在一所波士顿的什叶派清真寺,其负责人正处于极其尴尬的境地中——他的妻子是来自埃及的逊尼派穆斯林,在美国接受大学教育,并在美国工作多年,但在特朗普颁布第一个“穆斯林禁令”之后,她的工作签证的续期申请就被美国移民局拒绝,哪怕埃及并不属于“穆斯林禁令”所罗列的七个国家之一。[6]今天的美国穆斯林,如同半个世纪以前的犹太教徒和一个半世纪以前的天主教徒那样,因为自己的信仰而遭到政治上的歧视和孤立,即便超过八成的穆斯林都有美国公民的身份或永久居留权。[7]

事实上,尽管在伦理道德方面,穆斯林与非穆斯林之间存在诸多不同——我采访的穆斯林坦诚到,他们并不接受在美国社会流行的派对、约会、一夜情等文化,也反对堕胎、同性婚姻等政治制度。但穆斯林对美国社会的文化和价值并没有持全盘否定的态度。自第二代移民起,美国穆斯林不但习惯了美国的民主生活方式,而且在政治上变得愈发活跃。越来越多的穆斯林接受了“穆斯林裔美国人”(Muslim Americans)的身份,即信仰伊斯兰、遵行伊斯兰教义的美国公民;也认为美国的制度优于许多中东穆斯林国家,尤其是在宗教自由的保障上。[8]当然,穆斯林对美国文化和价值的接受也是有前提的。他们真正关心的是如何在不违背伊斯兰教义、不损害伊斯兰信仰的基础上,更加积极主动地参与到美国的政治和社会生活中。

为什么会出现这种认识偏差呢?尽管对西方世界的伊斯兰研究专家而言,伊斯兰文明的多样性是共识。但主流学界依旧视穆斯林或伊斯兰为一种非西方的文明,其表现为伊斯兰文明拥有自己的价值体系和生活模式。穆斯林的身份认同被等同于立足伊斯兰文明的认同。[9]这属于一种外在视角,其将宗教视作社会的产物,并从西方社会的经验出发,描绘和对比伊斯兰文明与西方文明的异同;其站在否定宗教真理性的前提下,对宗教做出判断,而忽略了任何宗教信仰都拒绝被降格至文化和世俗社会的层面。[10]此外,主流学界混淆了“伊斯兰的”(Islamic)和“穆斯林的”(Muslim)这两个形容词概念。前者主要指合乎伊斯兰教义的有意识的活动(intentional action),后者则是用来描述现实生活中穆斯林所有的文化和生活行为。因此,所谓“伊斯兰文明”的概念,实际上是指的“穆斯林文明”。但是穆斯林文化并不能完全等同于伊斯兰教义。比如女性是否以及如何佩戴头巾,在不同的穆斯林国家和地区会有不同的态度和方式,但伊斯兰教义并没有对此做出硬性规定,只是要求女性在家庭之外的场所遮掩自己。

概言之,穆斯林文明与伊斯兰信仰,二者有所重叠却又彼此独立,穆斯林文明是伊斯兰信仰与外部世界互动的产物,伊斯兰信仰才是穆斯林认同感的真正基础。而当前西方社会的政治、学术精英一方面忽视了伊斯兰信仰和教义的真理性,是穆斯林认同感和行为模式的重要驱动力,另一方面又高估了穆斯林文明对穆斯林生活的现实影响。唯有从神学或宗教信仰的角度去理解穆斯林眼中的伊斯兰,我们才能准确地解释穆斯林群体在与非穆斯林的美国社会互动时所做出的抉择,下面以美国的伊斯兰中心为例,展开具体论述。

伊斯兰中心:伊斯兰化的美国宗教组织

如前所述,穆斯林的身份认同建立在坚固的伊斯兰信仰之上,他们虽然会接受多重的身份认同,但前提是伊斯兰信仰是真的、永恒的、不能放弃的。穆斯林在美国的重要宗教组织——伊斯兰中心一直努力探寻如何在非穆斯林社会中保存这份伊斯兰信仰。

马克斯·韦伯(Max Weber)曾依据基督教的经验断言“赞成‘唯一的绝对之神”的宗教最后必然会同多神的经验世界妥协。[11]这一特征正体现在穆斯林对伊斯兰中心的建设和管理之上。相比其他机构(如伊斯兰学校或各种公益、民权组织),伊斯兰中心在日常生活中同当地的穆斯林群体有更多直接的互动,其由当地的穆斯林社区按照美国涉及非盈利性宗教机构的法律法规来组织、管理和运营。美国对宗教机构的法律规定不同于伊斯兰国家,伊斯兰教义又未对相关机构的管理提出具体要求,因此,穆斯林在对伊斯兰中心的管理中,能够兼顾考虑伊斯兰教义和现实环境。

于是美国的穆斯林群体不仅直接习得了在民主社会结社的经验,也在潜移默化中将这一经验带入了伊斯兰的宗教实践之中。此外,美国各大城市的伊斯兰中心分别形成了松散的地区性联盟,并通过成立雨伞式的地方和全国组织(umbrella organization)来实现自我管理,由此形成一种多中心的治理体系。伊斯兰中心不仅试图联系并管理所在城市的穆斯林,并且努力成为穆斯林和非穆斯林社区的沟通桥梁。而穆斯林国家的清真寺并没有这种功能。需要指出的是,伊斯兰教义对一种有组织的宗教生活没有强制规定。但我在訪谈中也发现,越来越多的穆斯林意识到宗教组织的重要性,而这也直接反映在当地伊斯兰中心的运营策略和目标的改变之上。在展开分析之前,先简略回顾下波士顿地区的伊斯兰中心发展历史。

波士顿地区的伊斯兰中心发展历史

波士顿地区的穆斯林移民历史可以追溯到19世纪末至20世纪初,当时的穆斯林移民以工人居多,其大多数是转信伊斯兰教的非洲裔美国人。黑人改宗伊斯兰教的主要原因是,他们希望放弃白人强加给自己的基督教信仰,并藉此建立独属于非洲裔美国人的身份认同。[12]但由于诸多原因,早期的黑人穆斯林并不认同逊尼派或什叶派的教义,而是建立了自己的伊斯兰组织——伊斯兰民族(Nation of Islam,NOI)。这一组织对美国黑人社群的影响力极大,20世纪60年代,著名的民权斗士马尔科姆X(Malcolm X)就是这个组织的领导人之一。但NOI的宗教实践明显不同于正统的伊斯兰,带有鲜明的基督教会的色彩,其在多彻斯特(Dorchester)建立的穆罕默德十一号清真寺(Muhammad #11 Mosque)没能成功地吸引穆斯林移民。

对这个时期的第一代穆斯林移民而言,最大的困难是筹措足够的资金建立自己的清真寺,提供相应的伊斯兰教育和服务,以保证他们后代的伊斯兰信仰。[13]但他们由于早期移民的人数较少,其宗教知识水平较低,对宗教服务的需求也不高,再加上经济的问题,他们在移民后约半个世纪内都没能成功建立自己的清真寺,仅是在某些移民的家中做每日祈祷。

自1965年林顿·约翰逊(Lyndon B. Johnson)总统改革移民法案以来,大量穆斯林从阿拉伯世界和东南亚地区来到美国求学,之后便定居在这里。穆斯林学生的涌入改变了美国穆斯林社群的分布,其中很多移民不仅具有足够的宗教和世俗知识,还在生活方面高度世俗化。各个大学的穆斯林学生组织——穆斯林学生会(Muslim Students Association)成为了这一时期的核心力量,加上旧有的穆斯林移民经过两三代人的努力工作,其所取得的经济成就足以支持他们建立自己的中心,于是在20世纪60?80年代,建立伊斯兰中心的第一波热潮便在美国各大城市兴起。在这一时期内,移民的多数来自阿拉伯国家、土耳其和北非国家。截至1990年,穆斯林在大波士顿先后建立了四个伊斯兰中心:昆西市的新英格兰伊斯兰中心(Islamic Center of New England);大伍斯特地区伊斯兰协会(Islamic Society of Greater Worcester);剑桥波士顿伊斯兰协会(Islamic Society of Boston at Cambridge);威兰德波士顿伊斯兰中心(Islamic Center of Boston at Wayland)。[14]

建立伊斯兰中心的第二波热潮集中在20世纪90年代,这段期间的移民主要是来自南亚、印度、巴基斯坦和孟加拉国的技术移民。这些移民在美国接受教育之后便定居下来,并集中在医疗、工程和科技等高收入领域工作。对这一时期的移民而言,建立自己的伊斯兰中心,无论在经济还是在宗教知识上,都不构成困难。[15]

在第一波和第二波热潮中建立的伊斯兰中心之间,依旧有浓重的民族文化差异,由于其服务社区的人口体量较小,囊括的穆斯林家庭一般不超过一千户。一些开明的穆斯林将其批评为文化封闭的小圈子。[16]不同文化背景的穆斯林会选择去不同的清真寺,如果没有代表自己文化的清真寺,许多穆斯林宁可不去任何清真寺,因为伊斯兰教义中并无规定要求穆斯林必须在清真寺中祈祷。

但“9·11事件”改变了这一切,北美地区的穆斯林意识到自己的宗教日益等同于恐怖主义和宗教极端主义,于是在21世纪开始了第三波伊斯兰中心的建设,其重心从提供伊斯兰的宗教服务和教育,转向为穆斯林和非穆斯林群体提供一个沟通的桥梁。波士顿地区的代表即是伊斯兰协会波士顿文化中心(Islamic Society of Boston Cultural Center),这一中心与当地的穆斯林学生组织和政治组织有密切的合作关系,在许多针对穆斯林群体的政治事件中,也已经成为了当地穆斯林社区公认的代表和组织机构。

伊斯兰中心现状及其改变的原因

迄今为止,笔者走访了波士顿地区十五所伊斯兰中心,由于篇幅的限制,本文无法针对每一个中心给出详尽报告,只能提供一些重要的发现。

在日常事务的管理上,伊斯兰中心的组织模式大致分为三种:由伊玛目与理事会(Board of Directors)共同管理;聘请专业的管理团队;由志愿工作的理事会成员来管理。第三种模式最为常见,第一种次之,而第二种模式在波士顿地区只有两个伊斯兰中心采用。在选择管理模式时,首要的考虑因素是财政。在波士顿,伊斯兰中心注册为非盈利性组织(Non-Profits Organization),其主要收入来源只有三种:捐款、所属伊斯兰周末学校的收入,以及所属其他相关服务项目的收入。与此同时,在斋月,伊斯兰中心还会代收伊斯兰宗教税,即天课(阿拉伯:,拉丁语:zakāt)。但伊斯兰教义规定天课主要用于慈善事业,而不能作为伊斯兰中心的收入。此外,因为伊斯兰教义禁止任何负有利息的借贷行为,所以伊斯兰中心不能通过向银行或私人借贷,或建立相应的捐赠基金,以维持自身的日常运营和管理。

由于财政手段上的诸多限制,而且伊玛目并非对所有清真寺都是必需的,几乎所有的伊斯兰中心都停留在维持现状的阶段。只有不到一半的中心会有经费雇佣全职的伊玛目或管理团队,而大半中心只能依靠当地穆斯林群体的志愿服务。

此外,不同的会员制结构决定了伊斯兰中心与当地穆斯林社区的沟通模式。许多中心采取收费的会员制度,会员费也就成了中心的另一项收入来源,缴费的会员则享有一定的特权。会员制的中心每隔一段时期,都会通过民主选举重新决定理事会成员,而理事会则有权决定中心的管理结构和发展策略。而作为付费会员的穆斯林,往往在当地穆斯林群体中享有较好的声誉,且更愿意提供志愿服务。在这种模式下,伊斯兰中心反而会鼓励非会员的穆斯林搭便车,多参加该中心举办的活动,而不必付出任何经济或人工上的代价,从而加强中心和当地穆斯林群体之间的关系。[17]

采取非会员制的中心只有两个,一个是剑桥的波士顿伊斯兰协会(ISB),另一个是波士顿伊斯兰协会文化中心(ISBCC)。ISB不仅有理事会,还有一个董事会(Board of Trustees)负责解决资金问题,这两个机构的成员并非由民主选举产生,而是来自当地穆斯林社区的少数几个家族。ISBCC则没有会员制,其在产权上属于ISB,但由ISB聘请穆斯林美国人协会(MAS)的波士顿分支代为管理和运营。而MAS则是穆斯林兄弟会在美国的兄弟组织,是全美性的穆斯林组织。相较采用会员制的中心,这两个中心更像是专门的宗教服务机构,而非当地穆斯林群体的自我管理机构。

21世纪以来,随着政治环境的剧变,几乎所有的伊斯兰中心都选择了相似的应对策略。首先,他们公开谴责恐怖分子和极端宗教势力,指责那些极端分子并不代表真正的穆斯林。其次,这些中心将自己视作本地穆斯林和非穆斯林社区的沟通桥梁,当前伊斯兰中心的首要任务之一就是,与当地的基督教会和犹太教会共同举办跨宗教交流活动(interfaith events)。此外,伊斯兰中心更倾向于宣称自己是伊斯兰教而非当地穆斯林社区的代表。

特别是在特朗普赢得总统大选之后,伊斯兰中心愈发强调伊斯兰经典中社会正义、宗教宽容、尊重女性、崇尚和平等普世价值,而不是穆斯林和非穆斯林的差别。例如。2017年1月在波士顿市北部的摩尔登市(Malden),当地的伊斯兰中心面向穆斯林社区策划了一场有关伊斯兰和美国历史的宣传展览,旨在强调历史上穆斯林对美国文化和社会的诸多贡献。此外,在3月中旬,昆西市新英格兰伊斯兰中心的伊玛目在周五的布道中,强调人类信仰的不同是上帝的意愿,《古兰经》中有明文规定:“对于宗教,绝无强迫”(2:256)。因此,穆斯林不应为信仰的不同而诉诸暴力。而ISBCC在特朗普赢得总统大选之后,与当地的穆斯林民权机构CAIR和新成立的穆斯林正义联盟(Muslim Justice League)展开了一系列的合作,为权利受到特朗普禁令侵害的穆斯林,提供免费的专业法律服务,还在一些伊斯兰中心提供免费的法律讲座。ISBCC的行政负责人向我指出,社会正义依赖不同群体之间的互相帮助,而这一概念根植于伊斯兰教义之中。这种普世价值則是穆斯林和非穆斯林对话的基础。

总之,伊斯兰中心的组织多样性及其在政治环境发生变化时的策略转向,都显示出外在政治和社会环境的改变对中心产生了新的压力,促使其发展策略、组织形态的变化。但有一个前提,即伊斯兰中心必须在伊斯兰教义中找到变化的依据。这表明作为穆斯林群体的重要组织,伊斯兰中心真正的目的在于,利用一切可能的手段保护美国穆斯林群体的伊斯兰信仰。与此同时,通过建设、管理和改变伊斯兰中心,美国的穆斯林也根据美国经验,创造出了一种新的穆斯林文化,以及伊斯兰的宗教生活方式。

余论:重新审视伊斯兰的本土化

对英文世界而言,伊斯兰(Islam)既是一种宗教(religion),也可用来定义一种文明或文化,但美国的穆斯林对此并不认同。对穆斯林而言,伊斯兰不仅是一种宗教,更是一种生活方式;在与穆斯林的交谈中,我还发现他们赋予“文化”以负面的含义,因为“文化”将人类分成不同的群体,进而会导致争斗;而伊斯兰教义却崇尚某种和谐的统一,因为天地万物均是全能的上帝所造。[18]

在基督教,教会内外即为神圣/世俗的区分界限,教会是宗教的共同体生活所在。[19]但在伊斯兰教的概念中却找不到与“教会”对应的概念。类似的共同体概念是“乌玛”(阿拉伯:,拉丁文:Al-Ummah)。但这一概念既可以用来指教会,也能用来指民族或城邦,甚至还能用于指一切有智慧的生物群体,宗教并不是乌玛的必需条件。事实上,《古兰经》并未明文将伊斯兰称为一种宗教,而是“”(拉丁文: Al-Dyn,中文音同“定”)。[20]Al-Dyn的原意是信仰和实践统一的生活方式。 与基督教不同,Al-Dyn并没有对神圣和世俗做出区分。对穆斯林而言,只需区分上帝禁止的和上帝不禁止的。但这并不意味着上帝禁止的即是不神圣的,如果天地万物都是上帝所造,其中怎么会有一部分是不神圣的呢?上帝禁止之事是上帝对人类的试炼,其超出了人类的理解范畴。

伊斯兰强调在生活中实践上帝的律令,不做上帝禁止之事,[21]因为这是上帝所厭恶的,而上帝喜悦之事是穆斯林捍卫伊斯兰的信仰,在通向全能上帝的吉哈德之路上矢志不渝地走下去。因而穆斯林必须在现实社会中利用一切可能的本土化手段和资源,保存伊斯兰教,并且这种本土化的必要条件是不损害伊斯兰信仰。与此同时,伊斯兰教义又强调上帝的至慈,因而当穆斯林因为条件限制而无法做上帝要求必做之事,诸如一天五次的拜功或者缴纳天课,或者做了禁止之事,例如吃了不清真的食物,或做拜功时心有杂念,穆斯林只需诚心请求上帝的原谅即可。这就导致了教义中伊斯兰和穆斯林的传统、文化不一致。对穆斯林的生活而言,伊斯兰的教义更像是伦理原则而非是具体规范。不止一位在美国生活多年的伊玛目或乌理玛(伊斯兰宗教学者)向我解释,伊斯兰并不鼓励对先知穆罕默德的盲从。一个穆斯林应当努力学习宗教知识,了解古兰经具体经文降下的背景,以及先知穆罕默德具体行为的原因,从而选择适合自我的方式去实践这些原则。伊斯兰要求穆斯林为之奋斗的是伊斯兰的生活方式,而不仅仅是穆斯林的传统和文化。

这直接体现在沙利亚法的实践之中。沙利亚(阿拉伯语: )的原意是“通向水源之路”,其本身是Al-Dyn的一个部分。两者的关系就如同方向指示标与具体路线图。不仅穆斯林有沙利亚法,按照伊斯兰教义,犹太教徒和基督教徒均在被降下自己的沙利亚法,只是他们中的许多人不再遵守了而已。对穆斯林而言,沙利亚的法律来源是《古兰经》、圣训、学者的共识和费格赫(即伊斯兰教法学派,阿拉伯:, 拉丁文:fiqh)。不同的费格赫学派也因此持有不同版本的沙利亚法。与现代社会的法律不同,沙利亚法的遵守更多依赖穆斯林的自律,而非政府或他人的强制。通过对传统中东伊斯兰社会中法律文献的考证,杜克大学的制度经济学家帖木儿·库兰(Timur Koran)发现,在不同的民事活动中,一个穆斯林可以自由地选择不同的教法学派所建立的法庭,寻求不同的沙利亚法的裁决,而非穆斯林之间的纠纷则可任其自由选择由沙利亚法或本民族的习惯法管辖。[22]女权主义学者朱莉·麦克法兰(Julie Macfarlane)通过研究北美地区穆斯林的婚姻实践,也发现了类似的现象。[23]2017年3月,一位伊玛目也对我说:“上帝是至仁至慈的,所以不会要求人去完成他完成不了的事情。如果一个穆斯林到了一个不能够履行任何宗教义务的土地上,只要他请求上帝的慈悲,上帝就不会(因为未能履行宗教义务)惩罚他。”

藉由对伊斯兰教义的讨论,我们不难发现伊斯兰教义与穆斯林文明的关系并非旧有理论范式可以解释的。穆斯林文明的多样性是穆斯林为了保存和实践伊斯兰信仰而做出的本土化选择的结果。这种选择不仅意味着利用当地的各种社会文化传统,通过创建新的穆斯林文化来保全和传承伊斯兰教,还意味着要依照伊斯兰教义去改造当地的原有文化,并以伊斯兰的名义赋予其新的意涵。

一言蔽之,伊斯兰的教义只承认一元的世界,即一切世间造物皆且只归顺于造物主的意志;但多样的穆斯林文明、文化却是伊斯兰的一元主义和多元的现实世界之间互动博弈的产物。由此反观伊斯兰中心的实践就会发现,穆斯林创造出合乎伊斯兰信仰的美国宗教组织,这反映出穆斯林永远都要在多神的经验世界中,努力地遵照唯一的、绝对的上帝的律令生活,这才是理解伊斯兰教和穆斯林群体的行为模式的关键。唯有信仰的上帝及其降下的律令是永恒的,宗教实践则处在流动变化之中。穆斯林文明会随着内外情势的变化而调整发展路径,但却不会改变最终的方向。

(作者单位:美国波士顿学院政治学系)

注释:

[1] 参见Dan Bilefsky, Kimiko De Freytas-tamura, Hannah Olivennes,and Ceylan Yeginsu, 'Toll of London Attack Is Global for an Assailant Born in Britain', The New York Times, March 23 (2017).

[2] 参见Muslim Americans: Middle Class and Mostly Mainstream, Pew Research Center, 2007; No Signs of Growth in Alienation or Support for Extremism, Pew Research Center, 2011.

[3] Peter Skerry, "Clash of Generations", Weekly Standard, December 18 (2015).

[4] Nathan Glazer, We are All Multiculturalists Now, Harvard University Press, 1998; Leo Strauss, "Some Introductory Reflections", Commentary, No. 6 (1967).

[5] 关于布什和奥巴马的具体观点,请参见'GWB's entire 'slam is Peace' speech," YouTube, December 31 (1969), Accessed March 24, 2017, http://www.youtube.com/watch? v=9_ZoroJdVnA; Daniel Halper, 'Obama: 99.9% of Muslims Reject Radical Islam", Weekly Standard, February (2015).

[6] 特朗普禁令的七个国家包括伊拉克、伊朗、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚和也门。

[7] Muslim Americans: Middle Class and Mostly Mainstream, Pew Research Center, 2007.

[8] John L. Esposito and Dalia Mogahed, Who Speaks for Islam? What a Billion Muslims Really Think, Gallup Press, 2007.

[9] 参见Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon & Schuster Hardcover ed., Simon & Schuster, 2011;Bernard Lewis, Faith and Power : Religion and Politics in the Middle East, Oxford University Press, 2010;John L. Esposito and Mary Assumpta, Sister, Donor, Unholy War : Terror in the Name of Islam, Oxford University Press, 2002.

[10] Mark J. Sedgwick, Islam & Muslims: A Guide to Diverse Experience in a Modern World, Intercultural Press, 2006.

[11] 马克斯·韦伯:《学术与政治 : 韦伯的两篇演说》,冯克利译,生活·读书·新知三联书店1998年版, 第40页。

[12] [13] 以新英格兰地区为例,最早的七个穆斯林移民家庭来自黎巴嫩,其中五个家庭是逊尼派,两个是什叶派。参见Yvonne Yazbeck Haddad and Jane I. Smith, Muslim Communities in North America, State University of New York Press, 1994, pp. 15; 293.

[14] 资料来源是我的访谈材料和哈佛多元主义项目(Harvard Pluralism Project)的网站。http://plur.lism,org/timeline/islam-in-boston/.

[15] 新英格兰伊斯兰中心为了照顾定居在沙朗镇(Sharon)的高收入穆斯林移民,在那里建立了新的沙朗分支。1995年,来自印度和巴基斯坦的十二伊玛目派(什叶派分支之一)穆斯林率先在波士顿西边约三十英里的霍普金顿(Hopkinton),建立了自己的伊斯兰中心(Islamic Masumeen Center of New England);Masumeen在什叶派的伊斯兰教义中指的是宗教上完美之人,其中包括先知穆罕默德本人及其女儿法蒂玛,还有自阿里起的十二位伊玛目。20世纪90年代后期,波士顿市区内靠近各个大学的社区内也纷纷建立了自己的伊斯兰中心。

[16] Peter Skerry, “The Muslim-American Muddle”, National Affairs, No.31 (2017).

[17] 经济学家迈克尔·麦克布莱德(Michael McBride)在分析基督教会的组织行为时也发现了类似的现象。参见Michael McBride, 'Why churches need free-riders: Religious capital formation and religious group survival', University of California-Irvine, Department of Economics (2007).

[18] 正如研究穆斯林历史和文明的权威学者马歇尔·霍奇森(Marshall Hodgson)所主张的,将伊斯兰经典中的阿拉伯语概念翻译成英文概念时应采用音译的方式,而非直接使用英文现有的词汇比附,原因是许多概念在阿拉伯语中的含义无法准确地用英文词汇表述。参见Marshall Hodgson, The Venture of Islam : Conscience and History in a World Civilization, University of Chicago Press, 1974, Vol. 1; Vol. 4.

[19] 参见Benedictus De Spinoza, Samuel Shirley and Seymour Feldman, Theological-political Treatise, Hackett Pub., 1998.

[20] 参见《古兰经》第二章第256节中“对于宗教,绝无强迫”的阿拉伯原文是“”。而所有的英文版本均将其翻译成“There is no compulsion in religion”。

[21] 先知穆罕默德将Al-Dyn分为三个等级,一个人成为穆斯林意味着其完成了最基本的信仰要求——伊斯兰(Islam),这仅需完成五功中的首功——证信(阿拉伯:,拉丁文:Al- Shahada)。 在伊斯兰之上还有两个等级:伊玛尼(阿拉伯:, 拉丁文:iman, 中译:信仰)和伊赫桑(阿拉伯:, 拉丁文: ihsan,中译:完美)。伊玛尼意味着满足六个伊斯兰的信仰准则:信上帝、天使、经书、使者、末日、前定。而伊赫桑则意味着将伊斯兰的信仰带入了生活之中,达成了信仰和行为的完美结合。伊斯兰教义中也明确指出,只有上帝才有能力根據穆斯林的信仰而划分等级。参见穆斯塔发·本·穆罕默德艾玛热:《布哈里圣训实录精华》,坎斯坦勒拉尼注释,中国社会科学出版社2004年版。

[22] Timur Kuran, The Long Divergence : How Islamic Law Held Back the Middle East, Princeton University Press, 2011.

[23] Julie Macfarlane, Islamic Divorce in North America: A Shari'a Path in a Secular Society, Oxford University Press, 2012, p.9.