流浪的国宝 阿富汗珍宝背后的故事

2017-06-20徐菁菁

徐菁菁

在故宫博物院展出的231件(套)阿富汗国宝已在全世界巡展10年。它们的发现、保护与流浪浓缩了一个国家的百年历史和几代文化人士守护文明的努力。

流浪的珍宝

在故宫博物院午门东雁翅楼,展览“浴火重光——来自阿富汗国家博物馆的宝藏”即将结束在故宫3个月的展期。展览的开启和落幕本来是一件稀松寻常的事,但这一次,落幕日的逼近却让一些人感到日益焦虑。根据原计划,6月17日故宫博物院的展览结束后,这些阿富汗珍宝的下一站是美国芝加哥大学,但芝加哥大学意外取消了展览安排,这意味着,这231件(套)阿富汗文物将在7月中旬送还阿富汗。

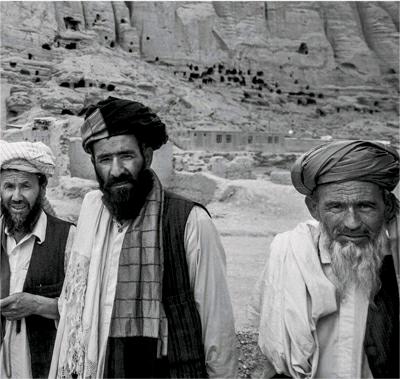

这是东京艺术大学特任教授井上隆史不愿看到的安排。井上隆史上世纪70年代开始在日本NHK电视台从事历史节目制作,从此对丝绸之路沿线国家的文化遗迹产生了深厚的兴趣和感情。他告诉我,2002年4月底到5月,他曾与日本著名画家平山郁夫、法籍阿富汗考古学家塔赫兹(Zemaryalai Tarzi),以及曾在阿富汗参与发掘希腊化古城阿伊哈努姆遗址(Ai-Khanoum)的法国考古学家保罗·贝纳德(Paul Bernard)一道到访阿富汗。井上隆史“亲眼看见了许多被塔利班毁坏殆尽、变为碎片的佛像”,在阿富汗国家博物馆,“陈列有大批佛教壁画和希腊风格造像的二楼展览室几乎片瓦无存,只剩下几根柱子”,“这实在是一场文化财富遭遇凌辱的悲剧”。一行众人,“为之悲鸣、泪流满面”。

井上隆史不得不考虑悲剧重演的可能。过去这些年,在叙利亚,“伊斯兰国”彻底摧毁了帕尔米拉古城遗址,在伊拉克,对文物的洗劫再三发生。阿富汗的情况也并不令人放心。2015年末,阿富汗国家博物馆附近还发生过火箭弹袭击事件。就在上个月,5月31日,首都喀布尔刚刚发生过大规模自杀式爆炸袭击,死伤超过了500人。

井上隆史收到了来自阿富汗国家博物馆馆长穆罕默德·法希姆·拉希米(Mohammad Fahim Rahimi)委托信。阿富汗国家博物馆授权他作为中间机构,讨论评估该展览在中国继续开展的可能性。总之,文物不能归乡。

事实上,这些珍宝在过去超过10年的时间里从未归乡。阿富汗国家博物馆前任馆长奥马拉·可汗·马苏迪(Omara Khan Masoudi)记得,2003年阿富汗开启国家重建后,好几个国家都对阿富汗保留下来的珍贵文物产生了兴趣。2005年,时任阿富汗总统卡尔扎伊赴法国访问,法国总统希拉克向他提出希望安排阿富汗文物展的愿望。这是一个不情之请。1919年阿富汗独立后,无论是在国王阿曼努拉(Amanullah Khan)执政的10年(1919~1929)间,还是在国王查希尔·沙阿(Zahir Shah)在位的漫长40年里(1933~1973),法国和阿富汗一直保持了密切的关系。法国考古学家一度在阿富汗享有考古垄断权,他们也是今天许多阿富汗珍贵文物的发现者。

在卡尔扎伊的授权下,阿富汗国家博物馆和法国吉美博物馆(Guimet Museum)的一批专家挑选出了231件(套)珍贵藏品。它们发掘自法罗尔丘地(Tepe Fullol)、阿伊哈努姆(Ai-Khanum)、蒂拉丘地(Tilla Tepe)、贝格拉姆(Begram)四处考古遗址,时间跨度为公元前3世纪至公元1世纪之间。马苏迪记得,在送展前,人们记录了这些2000年前珍宝的细节,用达利语(Dari,阿富汗官方语言之一)和英语为它们撰写了国际标准的档案。法国专家花费了3个星期时间对文物进行了修复和固定,为运输做准备。在运抵法国吉美博物馆后,专家们又花费了2个月时间清洁这些珍宝。2006年10月,它们才最终和公众见面。

2006年5月,文物出国展览的计划曾在阿富汗议会被否决。议员们担心,在国家局势并不稳定的局面下,珍宝会在运输途中出现损毁、丢失,或者遭遇偷梁换柱。吉美博物馆首次展览的实现得益于卡尔扎伊的决心——他为此签署了一份难得的总统特别许可。展览在巴黎大获成功。很快,意大利、荷兰、德国、美国等国家的博物馆邀约纷至沓来。这批珍宝开启了在全世界的巡展之旅。

“當阿富汗迎来了真正的和平,展览的文物就会平安地返还故里。”在井上隆史看来,这是10年间人们达成的默契。很显然,喀布尔不绝的爆炸声意味着归期未至。即使这些文物能够安全返回喀布尔,它们也将长久地沉睡于仓库里,再次闪耀华光的时间将无法估计。

阿富汗国家博物馆位于喀布尔市中心西南9公里。主建筑是一栋两层的灰楼。它是上世纪20年代初建造的,最初的设计用途是城市行政管理。1931年,人们开始将它用作博物馆。在前任馆长马苏迪看来,它从未满足过自己对一座博物馆的期待——湿度控制系统、有力的安保系统、温控系统、合适的灯光照明、良好宽敞的储存空间,这些统统没有。2012年,阿富汗信息和文化部曾决定在现有博物馆的西侧建一栋国际标准的现代化博物馆大楼,并在国际上举行了设计竞标。2014年,博物馆的翻新工程启动,但随着美军的撤离,安全局势的恶化,一所国际标准的博物馆依然还存在于梦想中。

中国人民大学佛教艺术研究中心特聘研究员邵学成在今年4月份刚刚到访过阿富汗国家博物馆。进入博物馆需要经过两层防弹铁门,门口均有荷枪实弹的兵士把守。博物馆访客寥落。文物陈列不得不将就局限的建筑空间。厅内的展陈方式透着70年代老电影的怀旧感。因为要节约用电,大部分区域都还关闭着电灯。邵学成感到:“文物都昏暗地隐没在没有光泽的黑暗中,像是在沉睡,又像是躲在玻璃柜中观察着周围的一切保护着自己。”

和井上隆史一样,邵学成坚信,在故宫展出的231件(套)珍宝无论如何也不能在这个时候踏上回乡之路。然而在超过10年时间里,阿富汗宝藏走遍了全球文化重镇,这场国际接力式的巡展找到下一位接棒者的可能性变得越来越小。这些天来,邵学成先是联络了国内所有的省级博物馆,继而广撒网到国内热门旅游景区的博物馆。他一次次被现实阻击:一方面,这批展品的保险费用极高,一般的博物馆本来就很难承受;另一方面,绝大多数中国人可能根本不知道阿富汗到底位于地球上的哪个位置,展览能够获得的关注度十分有限,更令博物馆望而却步。距离故宫展览结束只有一周时间,邵学成还在寻找,“只要还有一线希望,就不能放弃,你说是吧?”

露天博物馆

阿富汗珍宝在北京遭遇了一冷一热。绝大多数参观者只是草草掠过展厅。尽管阿富汗文物的黄金与象牙质地熠熠生辉,但对于普通人来说,在燕翅楼同时展览的拿破仑登基的“加冕之剑”、玛丽·露易丝皇后的麦穗钻冕,天然更具吸引力。阿富汗珍宝的真正热度始终聚集在一小群研究者身上。日本著名佛教美术史学者、龙谷大学特聘教授宫治昭6月8日特地去了一趟故宫。这批文物此前在韩国、日本三次展出时,他都曾亲赴现场观摩。在故宫的第四次参观依然让他感到“又有新的收获”。

在公众的眼里,阿富汗等同于爆炸、恐怖、贫穷和塔利班,但对学者们而言,那块64.75万平方公里的土地无异于一座露天博物馆。位于喀布尔市中心的法国考古学中心(DAFA)办公室里挂着阿富汗巨大的卫星图像:破碎的盆地,深邃的山谷,崇山峻岭,都在一个大屏幕中被展示出来。专家们通过卫星成像技术制作了这个国家的遗址数据库。地图上,密集的蓝色和黄色的圆点分别代表一座遗址是否被发掘、被识别过或者最近才被发现。法国人从1922年就开始在阿富汗从事考古工作。1982年因为政治局势而不得不离开这个国家时,他们已经识别了1286个遗址。2002年,塔利班政权被推翻,考古学家重新回到阿富汗。中心主任胡里奥·本德苏-萨米恩托(Julio Bendezu-Sarmiento)说:“今天我们已识别了当时5倍多的遗址。”

阿富汗的考古学价值是显而易见的。在距今7000万年的新生代,印度古陆经过亿万年的漂移,向欧亚古陆俯冲而去。在两大古陆的叠压缝合部,隆起了兴都库什山系和巨大而高峻的喜马拉雅山系。两个伟大山系的接合部形成了一片范围广大、峰峦叠嶂的山域,地理学上称为帕米尔山结,这就是今天欧亚大陆的心脏地帶。这里山口、关隘密布,大小山路纵横交错,沟通着山系间巨大的高原和山间成片的谷地,成为赖以沟通遥远外部世界的管道。从这里出发,向东翻越帕米尔高原,可进入中国腹地,走向东亚;向北可沿兴都库什山麓顺势进入广袤的中亚,直至丰沃的里海与河间地区;向西经伊朗高原可直取小亚细亚,到达地中海;向南出开伯尔山口,便可直下丰饶的印度河与恒河冲积平原。

地理禀赋决定了阿富汗的价值和命运。“在历史上它是古代文明一个神秘的中心,”邵学成指出,“欧亚大陆上那些传奇帝国,无论是亚历山大东征、波斯萨珊、印度孔雀王朝还是唐帝国的扩张,皆到阿富汗为止,特殊高原山地复杂的地理环境,让阿富汗时常作为强大文明军事扩张的极限边缘地带。所以,我们参观阿富汗的文物展,其实是站在文明的十字路口,阅尽东西历史的交汇。”

西方人很早就对阿富汗产生了浓厚的兴趣。进入阿富汗考古是中国人熟悉的英国考古学家马尔克·奥莱尔·斯坦因(Marc Aurel Stein)的终生愿望。玄奘法师在《大唐西域记》里说,他在大夏古国(又称“巴克特里亚”,Bactria)目击了大量的佛教伽蓝遗存。巴克特里亚是公元前3世纪中期古希腊殖民者建立的希腊化的奴隶制国家。今天阿富汗北部的巴尔赫(Balkh)被认为是巴克特里亚首都。斯坦因希望沿着《大唐西域记》中玄奘在阿富汗求法道路逆行,解答希腊化佛教造像的起源之谜。数十年间,斯坦因给阿富汗国王反复写信,但直到1943年才在美国驻喀布尔公使的帮助下得到入境批准。那时的斯坦因已是81岁的风烛残年,但他依然决定启程。1943年10月19日,他终于到达喀布尔,然而3天后,斯坦因不幸着凉,发展为支气管炎,继而突然中风。1943年10月26日,这位20世纪最知名也最受争议的探险家逝世于美国驻喀布尔公使馆中。他的遗体就近葬在喀布尔的基督教墓地中。

斯坦因留下终生遗憾是因为他是个英国人。1919年阿富汗独立后,就任王位的阿曼努拉效仿土耳其复兴运动的凯末尔,决定改革国内政治体制和深度推进学习欧洲的文化事业,向现代民族国家挺进。但阿富汗的独立是在经历三次英阿战争后完成的,阿曼努拉对英国人充满戒备,他为阿富汗选择了另外一个欧洲国家的文化扶持。当时,法国在伊朗考古事业获取伊斯兰世界的信任和国际声誉。

1896年,斯坦因曾陪同法国东方学家阿尔弗雷德·富歇(Alfred Foucher)在英属印度西北部(今巴基斯坦)考察犍陀罗(公元前6世纪已经存在的印度半岛国家)遗址。他们两人有同样的假设——希腊化佛教的起源在巴克特里亚,都想去阿富汗看一看。1922年,法国人抓住了机会。5月,富歇从伊朗德黑兰秘访喀布尔,4个月后,他谈下了一桩大合同:成立阿富汗法国考古代表团,垄断未来30年阿富汗的考古权利。考古发现将有两国均享,归属法国的部分会被送往吉美博物馆和卢浮宫。阿富汗这座露天博物馆就这样打开了大门。

80年的愿望

邵学成珍藏着一本展览画册,是1963年阿富汗古代文物在日本展出时的研究书籍。当时展出的重点是贝格拉姆宝藏。阿富汗的考古价值第一次鲜活地展现在世人面前就是从它开始的。这批文物早在1939年就在法国展览,后来进入美国、日本,在国际上引起轰动,是阿富汗考古的第一项重大发现。

贝格拉姆位于喀布尔以北80公里,开伯尔山口西北大约250公里处,历史上曾是贵霜王的避暑胜地。贵霜和罗马帝国、汉帝国同期,又恰好处在丝绸之路的要道上,贝格拉姆因此汇集了欧亚大陆上很多美术工艺品的精品。在故宫的展览中,希腊森林之神塞利纳斯青铜面具和公元1世纪的马赛克玻璃盘,吹制的玻璃海豚交相辉映。两只极为精美彩绘玻璃杯一只描绘狩杀非洲豹和捕鱼场景,一只描绘着丰收。贝格拉姆文物中有数件以人物肖像和希腊神话场景为主题的罗马石膏圆板。邵学成指出,罗马时代,人们喜欢复制希腊的雕刻艺术品。他们使用石膏将金属、石质材质器皿和雕塑进行翻模复制,再进一步根据这些模型制作金属、大理石或者将黏土铸型。贝格拉姆出土的石膏盘说明对古希腊艺术的尊崇已经沿着丝绸之路传到了遥远的东方。同时展出的还有大量象牙雕塑和雕版。其中公元1世纪的《门下女性图案大型饰板》高达41厘米。这些印度风格象牙雕刻上的人物形象、婀娜的女性服饰和古代建筑图案,闪耀着早期佛教艺术的影子。

贝格拉姆的发现并非一帆风顺。1922年,富歇顺理成章地成为法国考古代表团的领军者。他在给斯坦因的信中曾雄心勃勃地说:“请静候佳音。”未曾想到,等待他的却是滑铁卢。

富歇本人的兴趣在于研究希腊化佛像的起源,但西方对阿富汗的普遍兴趣在于寻找亚历山大东征时在阿富汗留下的帝国,这也是法国当局对考古队的要求。富歇在印度和犍陀罗佛教美术研究领域享有权威,但他不是一位考古学家,并不擅长于主持田野发掘工作。全世界都盯着法国人,想看看他们第一个有权打开阿富汗这座富矿,究竟有能力找到什么,但阿富汗的气候恶劣,考古发掘工作进展极为缓慢。很快,雄心就被失望击败了。在阿富汗,富歇夫妇饮用了污染的水源,差点丢掉性命。富歇丧气地说,自己就像是一只蚂蚁,在为一只大象验尸。他甚至开始抛弃自己的假设,将巴克特里亚称作“海市蜃楼”(Bactrian mirage),怀疑这里是否有条件“形成一个国家,并创造一种原创艺术”。

1926年,富歇被迫引咎辞职。这年10月,他从日本绕道抵达北京。在中法大学的演讲中,他谈论着《大唐西域记》关于阿富汗境内历史地理考证,回忆中国文献对自己人生的深刻影响。那以后,心碎的富歇回到法国,再未踏进亚洲的土地。

1936年,约瑟夫·哈金(Joseph Hackin)就任第二任法国考古代表团负责人,一年后,法国人就在贝格拉姆有所发现。但这绝不单纯是幸运的结果。邵学成指出,哈金显然是一个更合适的领军者:“考古发掘面对纷扰的环境和地区动荡的局势,需要考古学家身兼多职,他们是一批扛着武器进行考古的学人。”哈金曾参加过第一次世界大战,受伤三次,战争结束时衔至中尉,获得过荣誉军团骑士勋章。他有极高的语言天赋,能够与阿富汗人直接交谈。在就任法国考古代表团负责人之前,他就已经在阿富汗扮演過多次救火队长的角色。1928年在哈达,老百姓被当地宗教首领毛拉煽动发生排外运动,以亵渎圣教的理由将考古发掘出来的大量佛像、佛塔、考古工地和博物馆库房摧毁。哈金千里走单骑,翻山越岭闯进叛乱部落敌营,被关押后绝食抗议,坚决同部落领袖谈判保存发掘文物,让一部分文物幸免于难。

1936年,哈金面临着必须向世界展示些什么的紧迫局面。他多次到中国旅行,有着很深的汉学背景。阿富汗考古极为缺乏文献材料,对于任何一个国家的考古学家而言,玄奘法师的《大唐西域记》都是圣经。事实上,在其他亚洲地区的佛教考古中,玄奘的记录都是考古发掘直接指引手册,他记录的信息基本是准确无误的。

玄奘在《大唐西域记》卷一中记载:“迦毕试国,周四千余里,北背雪山,三陲黑岭。国大都城周十余里。宜谷麦,多果木,出善马郁金香,异方奇货多聚此国。”哈金嗅出了这段文字背后的机遇。1937年,哈金开始了在贝格拉姆的发掘工作。一个长200、南北长100米的矩形建筑遗址出土,哈金认定,这就是玄奘在“迦毕试国”条中所记的“旧王及旧王妃伽蓝”。令法国人欣喜不已的是,考古学家在1937年和1939年相继发现了两个密封于2000多年前的房间,后来的研究表明它们是用来储存“丝绸之路”货物的巨大库房。邵学成指出,关于这批宝藏埋葬原因和时间有几种推论,较让人信服的是:庞贝古城类似的象牙雕刻指明被掩藏的最后时间点,珍宝掩藏可能是与241年波斯伊朗的沙普尔一世入侵该地区的事件密切相关。

遗憾的是,哈金并没有能够完成在阿富汗的工作。1940年,法国沦陷的消息传到喀布尔时,哈金正在进行贝格拉姆的第五次发掘。战士的血液令他果断做出了投笔从戎的决定。他迅速和阿富汗国王签订共享文物协议,确保贝格拉姆的出土文物暂时安全地存放在喀布尔、白沙瓦的英国大使馆、法国的吉美博物馆里。1940年10月,哈金和妻子回到伦敦,负责自由法国运动的全球联络工作。1941年2月,戴高乐委任他为自由法国运动印度及周边区域代表。不幸的是,这年2月24日,哈金夫妇前往叙利亚执行任务,他们乘坐的货轮被德国潜艇击沉。

邵学成研究了上世纪30年代哈金在中法大学担任聘任教授时的经历。令他格外唏嘘的是,当年哈金曾经表示,希望有朝一日,法国考古代表团在阿富汗的工作成果能够在中国得以展示。80年后,这个遗愿终于得以实现。

如果哈金泉下有知,他应该格外欣慰的是,和贝格拉姆宝藏一同展出的还有法国人的另一重大贡献。故宫燕翅楼展厅的最深处放置着石灰岩制的希腊风格科林斯柱头。哈金当年没能完成西方考古界的最大期望,找到一座希腊化城邦。但在他去世20年后,1961年,当时的阿富汗国王查希尔·沙阿(Mohammed Zahir Shah,1914~2007)在狩猎时,被村民展示的石灰岩制的希腊风格科林斯柱头所吸引,以此为契机发现了阿伊哈努姆(Ai Khanoum)城址。希腊化城邦为什么碰巧会被国王发现?邵学成认为,这很可能是阿富汗考古的政治神话之一。在“冷战”的背景下,西方和苏联加紧了在阿富汗的政治争夺。国王发现遗址的故事很可能是西方为了扶持查希尔、增加君权神授色彩的手段之一。

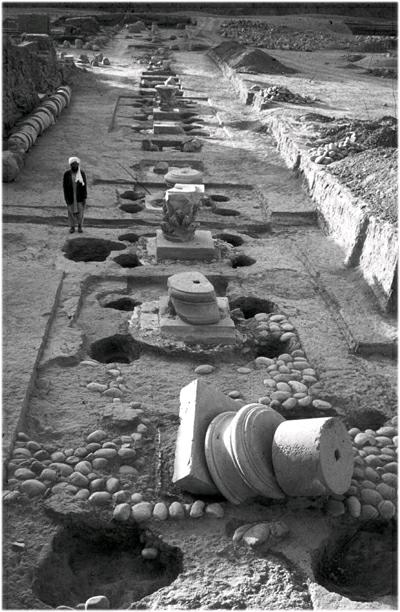

不管怎样,从1964到1978年,法国考古队主持了这座遗址的发掘。这座城市据崖靠水,东西边长约为1500米,南北2000米,周围城墙高约12米,易守难攻。城市的中央大道长约1700米,从南向东北走向为中轴线。城里有体育场、宫殿和圆形的剧场。剧场座席35列,可以容纳4000人到6000人。城市内外建有各种各样的神殿。城墙内部有最大的神殿宙斯神像。残存的左足前半部分长27厘米,依据比例可以推算塑像原约五六米高。城市的图书馆建筑中还出土了文字残片,纸莎草(papyrus)印染留下了希腊文,内容是哲学和亚里士多德的教诲语言。遗址中出土的碑刻铭文上使用的也是希腊文字。考古学家还在阿伊哈努姆遗址发现了这里古代市民的格言:“少年时要好好学习,青年时要控制激情,壮年时要悟得道义,老年时要当倾听者,只有这样你才会死而无憾。”

专家认为,阿伊哈努姆延续了将近两个世纪,是当时东方希腊文化的中心。公元前145年以后,游牧民族月氏和塞族持续入侵该地区,不久之后该城市遭到毁灭的破坏,逐渐湮没在历史长河里。1978年,法国人的考古发掘计划由于苏联入侵战争而中止,此后,阿伊哈努姆很多未能调查和发掘的地区因为军阀混战和不法分子的盗掘破坏而成为废墟战场。现在,人们只能从遗留的文物里回味这座古城。公元前150年的赫拉克勒斯青铜像和公元前2世纪上半叶赫尔默斯像石柱承载着它的希腊精神,而一款青铜鎏金的“西布莉图案饰板”则昭示一座东方希腊化城邦的独特性。在故宫展开展时,阿富汗国家博物馆馆长穆罕默德·法希姆·拉希米(Mohammad Fahim Rahimi)特別热衷于介绍它:“在这块饰板上,有西布莉——来自小亚细亚的女神,有尼姬——希腊胜利女神,还有穿着东方服饰的人物,而人物乘坐的狮子战车,又是波斯阿契美尼德王朝的样式。”

浴火重光

在故宫的展览中,一顶黄金皇冠被放在最显耀的位置。缀满金箔的皇冠可以拆分六块,便于运送,带有明显的游牧遗风。王冠体现的摇叶文化与东亚艺术有密切关系,远至东晋时期的鲜卑以及朝鲜半岛的新罗都出土过类似的摇叶装饰。2008年,美国国家地理杂志为这批展览文物制作了一本图册《阿富汗:来自国立博物馆的隐藏珍宝》,荣登封面的也是这顶王冠。以文物价值论,这顶王冠可能并不算这这批珍宝里的翘楚,但它所代表的“巴克特里亚宝藏”(Bacterian Treasure)的故事,不仅关乎文化和历史,也是阿富汗这个国家命运的隐喻。

1952年,富歇在法国去世。同一年,他所签署的考古垄断协议失效。阿富汗考古进入了百家争鸣的黄金时期。法国人发掘了阿伊哈努姆。日本人大有后来居上的势头,与阿富汗签订10年的喀布尔周边地区的考古发掘计划,也包含一些考古独占内容,其中就包括贝格拉姆城址的重新发掘。而在这个黄金时期,最后的辉煌属于苏联人。

1978年,苏联考古学家维克托·萨瑞阿尼迪(Viktor Sarianidi)在历经被当地部落四处驱逐的奔波后,在阿富汗北部偏远的蒂拉丘地(Tilya Tepe)发现了一座墓葬。蒂拉丘地在当地方言中的意思是“黄金山丘”。两天的发掘后,人们就发现了一具2000年前的女性的遗骸:她浑身上下戴满了饰品:皇冠、腰带、戒指和钱币,所有都是用黄金做成的。萨瑞阿尼迪的队伍陆续发掘出了6个墓葬,分属于5位女性和1位男性。在最后发掘一个墓葬里,萨瑞阿尼迪找到了如今这顶著名的皇冠。

这是阿富汗考古一个历史时期盛大落幕。1979年,苏联入侵阿富汗,在此后23年时间里,再也没有任何考古行动能在这个国家展开。

1979年战争爆发前,萨瑞阿尼迪匆忙结束了对蒂拉丘地的发掘。他将所有发现装在纸袋里,转移到了阿富汗国家博物馆。1982年,他回到喀布尔对这些珍宝进行拍照和登记,并在1985年就此出版了专著。

一共2.1618万件,蒂拉丘地出土的黄金宝藏的数量堪比埃及法老图坦卡蒙墓葬。邵学成对此感慨而言:“过去有人曾悲观地认为希腊城邦灭亡、游牧民族统治的时期是阿富汗文明史的黑暗时期。但蒂拉丘地黄金宝藏似乎可以推翻了这一观点。我们从蒂拉丘地的展览中可以看到阿富汗古代游牧民族的矛盾性格和独特的审美趣味,游牧民族一方面破坏着先进的希腊城邦文明,另一方面也享受着华丽的东西方物质文化,而且很有可能的是部分地使用着希腊文字。从墓葬文化、出土器物观察,很多希腊风格的饰品、罗马时代的新作品传入该地区,即使是一片微小的金饰,也隐藏着多元文化的线索。”故宫的展品里包括一具带翅膀的阿芙罗狄忒黄金像,这位罗马神话里的“维纳斯”额头上那一点正是受到印度的影响,而她的双翼则带着阿富汗本土的风格。

1982年以后20年里,萨瑞阿尼迪再未见过自己的发现。无论是贝格拉姆还是阿伊哈努姆,考古学家曾经奋战的遗址都在战火与劫掠中毁于一旦。1993年前后,在阿伊哈努姆发现的1700枚巴克特里亚时代的金币去向不明,很快进入国际黑市。萨瑞阿尼迪留下的两座未被完全发掘的墓葬也早已被洗劫一空。80年代,喀布尔和巴基斯坦白沙瓦一度有传言,说“巴克特里亚宝藏”殊途同归,也已经流入文物黑市。

阿富汗国家博物馆前任馆长奥马拉·可汗·马苏迪(Omara Khan Masoudi)记得,苏联人在的时候并不是最坏的日子。仓库里存满了文物,博物馆会拿出10%的收藏展出,一直保持开放,也接待国际友人。安稳的岁月在1988年告终。苏联军队撤离阿富汗。穆斯林游击队加紧向政府军发动进攻,火箭弹开始落到喀布尔的大街上。马苏迪后来在接受媒体采访时回忆,他和他的同事们意识到,权力正在从苏联支持的阿富汗民主共和国政府手里滑落,权力真空可能会将博物馆置于危险之中。他们开始停止展出,并向国家信息和文化部提议转移收藏。1989年,在总统纳吉布拉的指示下,马苏迪和同事们将藏品转移到了总统府地下中央银行的秘密金库中。由于金库的空间有限,人们只能选择那些最珍贵的文物,其中就包括“巴克特里亚宝藏”。1992年,纳吉布拉总统下台前,为了回应外界对于阿富汗文物保管不善的质疑,曾在总统府针对外交使节举行过一次为期一天的小型展览。那以后,马苏迪也再未见过这些宝藏。

1992年,阿富汗民主共和国政府垮台,各路民兵武装陷入混战。战斗就发生在喀布尔的大街上,特别是博物馆所在的城市西边。每一天,火箭弹在那栋历史建筑的头顶上飞来飞去,终于,1993年5月,它落到了博物馆的顶上。1993年,南非建筑学家乔里昂·莱斯利(Jolyon Leslie)在联合国人居中心(UN Centre for Human Settlements)的安排下再次到访阿富汗国家博物馆。“在收到建筑被破坏的消息后,我们和各方谈判,开辟了一条安全通道,得以从‘火线到达位于喀布尔南缘的博物馆。我和我的阿富汗同事完全没有料到发生了什么。博物馆的二层完全被坍塌的屋顶覆盖了,到处是灰尘污渍。烤焦的金属薄片像布料一样盖在粉碎的砖墙上。在储藏室,收藏硬币的抽屉开着,里面空空荡荡。碎石上残留着物品剧烈燃烧融化的痕迹,旁边还有陶器的碎片。”阿富汗协调机构资源与信息中心主任南希·哈奇·杜普里回忆,破坏远比莱斯利看到的更大。多年来一直在博物馆的大门口迎接来客的贵霜国王伽腻色迦(Kanishka)的塑像变成了碎块和尘土。喀布尔城东马朗查丘地(Tepe Maranjan)发掘出的一尊一流的佛像命运如出一辙。伊斯兰时代的青铜器被熔成了废铜。

莱斯利所能做的是和他的同事们搬来沙袋,将破损的窗子和门道堵上。后来,他们逐步给博物馆换上了铁门,重新砌上砖结构。工作人员在废墟里寻找文物的残片。博物馆断了电,他们就提着煤油灯工作。在数个月时间,7000余件文物被修复。

但这并不能阻止更大悲剧的发生。莱斯利发现,每一次到访,都会得知博物馆遭遇了新的劫掠。他甚至能在回程的路上看到人们兜售文物。国立博物馆的文物出现在了周边部落地区和白沙瓦,等待急迫的买主开出数千到50万美元不等的价格。很快它们就流出到欧洲、美国和日本。战争结束以后,阿富汗国家博物馆估计遗失了70%的藏品。在邵学成收藏的1963年阿富汗古代美术展览的书籍里,一些当年在巴黎、东京闪耀过的贝格拉姆珍宝早已不知所终。

2004年,时隔22年,苏联考古学家维克托·萨瑞阿尼迪再次回到喀布尔。2002年,塔利班政权倒台。2003年,卡尔扎伊就任阿富汗总统,他兴奋地向世界宣布,在总统府的地下室,还保存有一批珍贵文物。包括萨瑞阿尼迪在内三四十人挤在地下室的一个小房间里。圆锯割开了上锁的金属箱子,装着文物的塑料袋子从里面涌出来。“国家地理协会”(National Geographic Society)考古学家弗雷德里克·希伯特(Fredrik T. Hiebert)记得,萨瑞阿尼迪打开了第一个袋子,认出了一件25年前他曾经亲手修复过的文物。他将希伯特拉到一边,说他自己曾经对这批文物进行过编目统计。几个月后,文物专家完成了对藏品的检查清点。一共2.1618万件,“巴克特里亚宝藏”毫发无损。

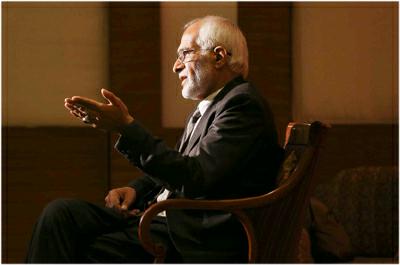

“巴克特里亚宝藏”的重新面世是阿富汗战后重建史上最富情感的事件。在过去10年里,随着阿富汗珍宝在全世界的展出,关于珍宝如何保存的故事持续发酵,一些极为煽情但又语焉不详、自相矛盾的细节不断出现,并被逐渐放大。人们谈论有5位(一说6位)“看门人”掌管着地下室的钥匙,只有他们齐聚才能打开大门。关于博物馆工作人员忍受塔利班严刑拷打的说法也广为流传。事实上,真实的历史很可能并不充满戏剧性的悲情。弗雷德里克·希伯特曾在采访中说过,2003到2004年,他在阿富汗也从未搞清楚过到底什么人掌管地下室的钥匙,到后来他干脆“放弃了追问这些问题”。参与了整个历史的国立博物馆前馆长马苏迪从未描述任何煽情的细节。他愿意强调的是:“当国内和国际媒体的记者追问我们巴克特里亚宝藏的下落时,博物馆的工作人员出于安全考虑决定不给出任何信息。这个决定确保了这些物品的安全。”“在内战时期,我们无法去检查博物馆留下的东西,于是考虑那些封藏的宝藏是否安全。总统允许我们去检查储藏地的湿度。我们看到所有箱子都是完好的。我们没有去动它。出来以后我们闭口不提。1998年,在塔利班治下,我们也曾经再次检查那里的湿度,一切看上也都完好。2003年,卡尔扎伊总统说没有理由再保持沉默了。”马苏迪说,“我们不是英雄,我们只是做了我们的工作。”

再续前缘

今年3月,邵学成受联合国的邀请赴阿富汗考察。在去往阿富汗的飞机上,他流了眼泪,因为“研究这片土地,什么都不是困难,最困难的是到达那里”。2016年,邵学成完成了自己的博士论文《大佛重现——东西方学者对巴米扬佛教美术的研究》,是目前中国该课题的第一篇博士论文。

邵学成觉得冥冥中有一种力量将自己拉向阿富汗。2007年读本科时,他随队到日本岐阜县白川乡考察,遇到了日本筑波大学学者斋藤英俊。那时,斋藤英俊正在研究巴米扬的保护。邵学成对日本研究者采用的新技术很感兴趣。几年后攻读博士时,一场梦境指示邵学成要去中央美术学院图书馆寻找一本书。他在梦里所指的位置,在一堆不相干的书籍里,翻出了30年代出版的哈金在阿富汗的考古报告。然而在拿定主意研究巴米扬以后,邵学成才知道这个话题在中文研究里有多冷门:“所有文章提到巴米扬,就只有几句话,反反复复,一模一样。”到不了巴米扬,邵学成想到了另一种办法:联系所有在世的最权威的巴米扬研究学者。

令邵学成没有想到的是,学术大拿们对他这个名不见经传的年轻学生的好奇报以了热情的回馈。那些手持《大唐西域记》,为阿富汗倾注了一生心血的学者,第一次遇到有中国年轻人向他们发问。邵学成后来体悟到了热情背后的另一层深刻心酸:就像斯坦因一样,自1979年到2002年塔利班倒台,一代阿富汗研究者的生命被蹉跎掉了。“由于没有办法进行实地考察和工作,他们多年来甚至无法招收到继承他们志向的学生。”

意大利阿富汗考古团队(Italian Archaeolo-gical Mission in Afghanistan)主任安娜·费里根齐(Anna Filigenzi)告诉我,她是意大利阿富汗考古团队前任主任莫里齐奥·塔代伊(Maurizio Taddei)教授的学生。在她师从塔代伊的80年代,意大利考古隊已经停止了在阿富汗的工作,塔代伊依然向他的学生源源不断地传递他对阿富汗深沉不休的爱,但长期以来,费里根齐只能在巴基斯坦从事研究工作。2004年,作为意大利外交部的科学家顾问,费里根齐第一次有机会到访喀布尔和赫拉特。“那对我是一次极其深刻的经历,学术上和情感上都是,”费里根齐说,“这是我渴望了这么久的事情,我感到既快乐又悲伤。我的老师2000年去世了。1999年,他曾经设法短暂地重返阿富汗,他看到70年代末他被迫离开的这个国家已经满目疮痍,这给他带来了巨大的痛苦。2004年,我再次目睹了老师曾经看到的可怕破坏和令人心碎的废墟,但是空气中有一种新的东西是莫里齐奥·塔代伊教授未能看到的:那就是希望,以及一种广泛流传信心——最坏的时光已经过去了。一种阿富汗的形象牢牢盘踞在我的脑海里:洒满阳光的废墟上开满了玫瑰。这个画面可能只是一种感性的体验,但却是我一生中从未有过的感受。”

井上隆史也有相似的感受。2002年4月底到5月,正值塔利班政权在盟军的攻击下崩溃后不久,阿富汗迎来了短暂的和平,井上隆史终于得以前往阿富汗。“抵达喀布尔之时,机场上依然搁置有被摧毁的战斗机的残骸。喀布尔曾是一个美丽的城市,一度有中东巴黎之称。但如今从山上俯瞰全城,已是一片废墟,我因此深受震动。”井上隆史向我回忆,“和平来临之后,许多难民开始重回家园。他们在半毁坏的建筑物中的方寸之地盖上布片作为房顶,就可以勉强居住;天真无邪的儿童在街头玩耍,把被火箭弹命中之后彻底烧毁倾覆的汽车当成简易跷跷板。当时我觉得自己看到了复兴的征兆和希望。”

2002年开始,国际考古队迫不及待地重返了阿富汗,几十年前百花齐放的局面似乎又要再现了。法国考古队很快重新在富歇当年曾经挖掘的巴尔赫一带开展工作,这一次,他们找到了一些希腊化时代的遗存。2002年,喀布尔大学迎来了两位日本青年考古学家学习当地语言。1年之后,在著名的巴米扬山谷,日本和法籍阿富汗考古学家塔赫兹(Zemaryalai Tarzi)带领的法国考古队,两支队伍同时开始工作。阿富汗考古学历史上首次出现了多国考古队一起在同一个区域作业的场景。

安娜·费里根齐告诉我,意大利考古队的传统工作区域是加兹尼省(Ghazni)。70年代撤离的时候,考古队在萨达丘地(Tepe Sardar)的佛教遗址发掘工作还没有结束。战争期间,萨达丘地遗址被用作军事营房,被大规模破坏。2002年,专家重返加兹尼后,决定幸存文物的检查和规整工作,重启完成了萨达丘地一带的考古调查,计划休整并重新开放工作组在1966年建立的一所伊斯兰博物馆。

但普遍的乐观情绪很快遭遇了冷酷的现实。安娜·费里根齐和井上隆史不约而同地向我提到,他们曾经感到的充满希望的阳光日子并没有持续太久。费里根齐告诉我,加兹尼省的安全状况恶化得很快,所有的工作都无法按照计划推进。萨达丘地的佛教遗址清理在2004年就不得不停止了。伊斯兰博物馆大楼完成了休整,但进一步的装修、装备和重新开张都因为缺乏安全保障而遥遥无期。2013年,在加兹尼省省长的要求下,人们在安保较有保障的省长府邸院内开辟了一座小小的现代伊斯兰博物馆。但在第二年9月,一场恐怖袭击的连带破坏就严重损坏了这一建筑。

4月造访阿富汗时,邵学成深刻体会到了萦绕着这个国家的危险氛围,和它带来的令人窒息的停滞。2015年,张昕宇、梁红夫妇曾经用建筑投影技术在巴米扬还原被塔利班炸毁的大佛。夫妇俩将那台大功率工程影像投影机留在了当地。临行前,张昕宇叮嘱邵学成去看看机器还能不能用,需要换零件的话他再寄过去。邵学成看到的是,工程影像投影机早已经被废弃了:当地根本没有足够的电力来使用它,更何况没人有胆量在塔利班还活跃的今天还原一座大佛。

邵学成爬上了东大佛,还专门去了东大佛旁1931年哈金曾经发掘的G窟。“巴米扬石窟被毁得很严重,基本上都崩塌了,或者是内部结构遭受到严重的后期人为的损坏。想要认清楚石窟原貌,难上加难。”一度带领的法国考古队在巴米扬奋战的法籍阿富汗考古学家塔赫兹(Zemaryalai Tarzi)早已经回到法国。塔赫兹的女儿告诉邵学成,2009年地区局势恶化,很多考古工地中居然被人临时埋入地雷。当时在巴米扬进行考古的法国副领队在巴米扬考古工作了3年,都没有见到过佛教出土文物。出土文物被存放在巴米扬的一个秘密的仓库里面,想要见到它们大概需要5道程序。喀布尔的情况并没有更好。人们阻止了邵学成去斯坦因墓地看一看的想法,因为它处于城市的危险地带。在拜访完国立博物馆后,前馆长马苏迪坚持要送客人们去机场,多年来的经验告诉他,即使一段路程也充满着很多危险因素。“这是让人难以捉摸和预料的危险,你的生命就在喀布尔街头飘荡着,随时会被一阵风刮走,就像被遗弃的垃圾一样。”

星星之火

4月结束巴米扬石窟遗址的调查后,邵学成回到喀布尔拜访了法国考古学中心(DAFA)。防弹车经过3层防爆门,被警觉的看守引进了院落。2012年,美国宣布撤军阿富汗,世界各国考古机构陆续撤离。DAFA是唯一还在坚守的外国考古机构。主任胡里奥·本德苏-萨米恩托(Julio Bendezu-Sarmiento)嘱托邵学成的第一件事是不要拍摄外部建筑照片,因为一旦被恐怖分子知道内部建筑空间布局,他们就会定位爆破。DAFA的走廊里挂着富歇、哈金等前辈的照片,陈列着他们曾经使用过的考古发掘用品。自巴米扬大学和喀布尔大学几位阿富汗年轻学人在整理以往的考古发现。考古仓库分成了很多小房间,里面放着各个遗址出土的资料。“这些小房间内的东西记载了上个世纪考古学人的悲欢离合,也有大量的未整理、未发表的资料沉睡在里面。”

同样坚持在一线的还有国际组织的相关人员。在喀布尔的联合国营地,邵学成见到了联合国教科文组织驻喀布尔文化部的主任长冈正哲(Masanori Nagaoka)和世界银行开采业与文化遗产保护项目主管玛利亚·阿赛图索(Maria Acetoso)。这里的气氛比DAFA更紧张。营地本身就是一个军事堡垒,进入要经过4次安检。营地里面每个地區、每个楼层前面都有可以避难的水泥掩体,属于半永固性质。经常会有直升机从营地上方盘旋而过。夜里,周边会响起零星的枪声,或近或远。邵学成吃惊地得知,因为安全得不到保证,阿赛图索和长冈在阿富汗工作了两年多,从来没有在喀布尔街头吃过饭。日常三餐都在营地里解决,以至于他们可以背下来所有的食谱。

人们冒着生命危险留下来,是因为阿富汗还有一些事情必须马上要做。邵学成在中央美院的宿舍里有一件小小的书房,塞满了他搜集来的各种考古资料。几张地图挂在墙上最显耀的位置,但那并不是他博士论文所关注的巴米扬,而是艾娜克遗址(Mes Aynak)。法国考古学中心前主任菲利普·马尔奎斯(Philippe Marquis)告诉我,艾娜克将会是法国考古人员在重返阿富汗后的最重要发现。事实上,艾娜克集中着战后阿富汗考古的希望,也集中着这个国家所面临的尖锐矛盾。

从阿富汗首都喀布尔出发,沿着加德兹公路(Gardez highway)往南驱车一个多小时车程就能到达艾娜克。“Mes Aynak”在当地语言中的意思为“小铜井”。这个名字起得过分谦虚。这里的土地之下埋藏着一个绵延约5公里的铜矿,铜储量大概是1108万吨,是世界上最大的未开发矿藏之一。2008年,中国冶金科工集团以30亿美元竞标成功,取得此地铜矿30年的开采权,并允诺为这个发展落后的地区修建基础设施,如公路、铁路以及发电厂。阿富汗政府预计,该铜矿将会为脆弱的国家经济注入12亿美元的资金。

然而过去10年,工程迟迟未能动工。因为人们发现,一片珍贵的考古遗址恰好压在了铜矿之上。截至2017年初,艾娜克地区被确认包含有人类活动信息的遗址共有107个,包括数个佛教寺庙遗址。艾娜克佛教时代的寺院和其他建筑的年代学已基本明确,铜矿的开采可能是促使该遗址迅速发展的重要原因,即可能是约2000年前定居该地区的佛教徒开始大规模开采并使用铜矿石,促进了该地区的全面兴盛。艾娜克经历蓬勃式的发展是在贵霜帝国(1~3世纪),并在萨珊帝国(3~6世纪)时期达到全盛。

2009到2014年,菲利普·马尔奎斯带领DAFA在艾娜克进行了抢救性挖掘。他认为,艾娜克是沿丝绸之路最重要的一个交易站点之一,它的发现能让人们重新思考丝绸之路变迁的因素,以及佛教寺院的物质文化生活与控制市场供应流通的关系。历史学家还可以从这个遗址进行更多关于早期冶金和采矿的科学探索。艾娜克制造硬币、玻璃和金属工具的冶炼作坊遗迹可以追溯到几千年前。

客观地说,艾娜克因为铜矿的开采得到了保护。最早在1936年,DAFA组织考古学家在此地初步踏查时就发现了铜矿开采和矿渣冶炼遗迹,并认为其包含古代人类活动遗迹。艾娜克遗址同其他古代遗存一样,考古学性质为周围居民熟知,实际上已有不法分子趁时局混乱时进行了多年的掠夺和盗掘活动,整个遗址的安全受到持续的威胁。中国冶金科工集团中标后,根据合同,阿富汗政府派出1500名警察(后来增加到近1700名左右)保护矿山,才使当地的秩序有了基本保证。

但分歧的存在难以避免。尽管人们都认可要保护艾娜克的文化遗产,但矿企在艾娜克的开采活动已经停滞了10年,每一天都在蒙受损失。企业希望得到一个具体的时间表,而对于考古学家而言这却是一件棘手的事。2012年5月起,最繁忙的时候,有包括25名DAFA考古学家、26名国际考古学家、450名当地劳动力在内的600人在艾娜克遗址上工作。DAFA主任胡里奥·本德苏-萨米恩托(Julio Bendezu-Sarmiento)告诉我,在任何考古发掘中,人们都很难对将要发现的东西进行预估。2009年艾娜克发掘工作刚开始的时候,专家们认为艾娜克只是拥有几座佛教寺庙,但到2014年,人们明确知晓,除了业已发现的5座佛教寺庙,艾娜克还是非常重要的古代矿业中心,曾经有大量人口活动。除此之外,还有证据显示,在艾娜克,拜火教也一度流行,这里曾有一个非常包容和融合的社会——这些都意味着,艾娜克发掘研究任务越来越重。气候也不利于考古作业的加速。冬季,艾娜克的气温一般在零下15摄氏度到零下20摄氏度,土壤地层和河流河面全部冻结,考古工作者无法访问。

聯合国教科文组织去年2016年6月开始介入艾娜克的协调工作。联合国教科文组织驻喀布尔文化部的主任长冈正哲在今年初的一次会议上表示,目前艾娜克面临的最大挑战就是没有对这个遗址的发掘与保护方面制定一个时间表:“我们都知道如果没有一个妥善的计划的话我们不能建房子,也不能把路打通,更不能进行一个城市的保存,所以我们首当其冲需要解决的就是来确定一个时间表,来确定我们需要多少人参加、需要多长的时间、需要多少钱、需要多少国际专家的参与,以及需要多少当地人的参与,我们又需要培训多少当地人来完成这个共同的事业。当这个清晰的图景描绘出来之后我们才能清楚地知道未来应该怎么做。”

还有一种挑战是所有人都在面对的,尽管本德苏-萨米恩托和世界银行开采业与文化遗产保护项目主管玛利亚·阿赛图索都告诉我,相对于阿富汗其他地方,艾娜克安全状况已稳定,但事情并非没有发生变化的可能。以2012年7月为例,矿址1个月内便遭19次袭击。20世纪80年代苏联留下的地雷,还有近年来塔利班和基地组织留下的爆炸物也都是威胁。阿富汗处于塔利班控制下时,艾娜克是“基地”组织的一处营地,参与2001年“9·11”袭击的4名劫机者就是在此处接受的训练。艾娜克所属的卢格尔省过去一直是塔利班势力较强的地区。这也是为什么在艾娜克的考古工作格外注重当地社区的参与。本德苏-萨米恩托告诉我,世界银行在当地推行了一系列可持续发展项目,为参与到考古工作的当地人提供医疗服务和工作机会。DAFA也格外注重和当地人民打交道的方式,要求所有到艾娜克工作的考古学家都有在伊斯兰地区工作的经验。

很快,DAFA将要在艾娜克启动新一轮的考古挖掘。2014年以后,意大利阿富汗考古团队主任安娜·费里根齐就再也没能踏足阿富汗。在那不勒斯东方大学执教的她告诉我,尽管目前实地工作尚无可能,但她和她的团队时刻抱有随时重返阿富汗的期望。

当年,井上隆史与联合国教科文组织亲善大使、画家平山郁夫一道走访阿富汗。此后,平山郁夫创建了“流失文化财保护日本委员会”,募集资金,回购了102件流入日本市场的阿富汗文物。2009年,平山去世后,这些文物由井上隆史所在的东京艺术大学代为保管。井上隆史告诉我,国际舆论认为所有文物应当无条件返还给母国,但他一直在等待阿富汗恢复和平的那一天。去年春天阿富汗文物在日本展出后,归还文物的呼声渐高,他终于还是听从了大多数相关人士的意见。这批102件流失文物在去年9月回到了阿富汗国家博物馆。

“遗憾的是,自从2002年的春季之行以后,我就没有再亲临阿富汗了。”井上隆史说。但他并没有真的远离这个国家。他所在的团队,利用资料照片数字合成了巴米扬东大佛顶部被破坏掉的壁画。去年底,日本画的专业研究人员根据数字合成照片完成了这幅壁画的复制:被称为阿富汗之源的“琐罗亚斯德教”(拜火教)的太阳神密特拉,右手拄长矛,身着游牧民的长大衣,端坐在大大的太阳中间,乘坐由4匹有翼天马拉车的黄金马车现身。位于胁侍位置的是希腊战神雅典娜和胜利女神尼姬。其上侧是持有香炉和火把的琐罗亚斯德神官,他的下半身被描绘成鸟的形态。在太阳神上方的蔚蓝天空中,4只季节之鸟“桓娑”展翅飞翔,它们两侧是大大的布鼓会聚成风的“风神”。在井上隆史看来,这幅壁画呈现的文化多元,对被誉为丝绸之路十字路口的阿富汗来说,寓意尤为深远。井上隆史告诉我,去年他托一位朋友把自己的4K摄像机带去了巴米扬,通过远程通信方式指挥朋友拍摄了当地的景象。他计划在今年9月,在原尺寸复原完成的巴米扬东大佛顶部天井壁画所对的墙壁上,放映巴米扬高原之春的4K高清影像,让参观的人们“感受到阿富汗的空气”。

邵学成不知道自己下一次的阿富汗之旅会在什么时候发生。在家庭迎来了新生儿后,妻子悄悄将他的护照藏匿了起来。但他无法停止想象阿富汗的未来。“在阿富汗考古的其他方面,我们已经落后了西方上百年,而在艾娜克,我们只落后10年,还有机会迎头赶上。”不过眼下,他最要紧的任务,是为在故宫展出的阿富汗文物敲定下一站的落脚点。不仅如此,“我希望可以把展览再多巡展几站,让更多的关心,让更多学者发言发声”。

(感谢邵学成博士对本文的大力支持)