探知远古世界揭秘生命演化

——2016年度中国古生物学十大进展发布

2017-06-19刘永卓

刘永卓

探知远古世界揭秘生命演化

——2016年度中国古生物学十大进展发布

刘永卓

中国古生物学会3月22日在北京发布2016年度中国古生物学十大进展。“志留纪古鱼揭秘脊椎动物颌演化之路”和“绘制冰河时代欧亚人群的遗传谱图”等11项科研成果入选(含并列),内容涉及早期生命、古生代鱼类、早期陆生植物等研究领域,反映了我国科技工作者在古生物学各个分支领域所取得的具有国际影响力的高水平创新研究成果,推动了对地质历史时期生命演化历程的认识。这是中国古生物学会成立88年来,首次组织全国性的科技创新成果评选,旨在推动学科创新发展,展示我国古生物学领域取得的重大发现和科研成果,推动科学研究、科学传播等工作。

进展一:志留纪古鱼揭秘脊椎动物颌演化之路

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所朱敏研究员率领的研究团队在《科学》杂志上报道了在云南曲靖志留纪(约4.44~4.19亿年前)地层中发现的盾皮鱼类长吻麒麟鱼,其颌骨形态介于盾皮鱼类和硬骨鱼类之间,为绘制颌骨的演化全景补上了重要的一块拼图。

长吻麒麟鱼的发现和研究不仅填充了硬骨鱼式的全颌与盾皮鱼式的原颌两种状态之间的形态学鸿沟,而且在国际上首次提出全颌盾皮鱼类与硬骨鱼类的上颌骨、前上颌骨及齿骨与原颌盾皮鱼类的颌部骨板是同源的理论,将人类的颌骨向前一直追溯到最原始的有颌脊椎动物——原颌盾皮鱼类中。

这一关键突破“扫除了我们在脊椎动物颌演化认识上一个大的盲区”,《科学》杂志在同期的观点栏目(Perspective)中专门配发了古脊椎动物学会主席、澳大利亚弗林德斯大学约翰•朗教授题为“颌之初”(First jaws)的评论文章。评述称,来自中国的系列发现“正改变盾皮鱼类已经灭绝的认识,盾皮鱼类成为理解脊椎动物的身体结构如何在久远的过去一步步演化而来的关键”。

进展二:绘制冰河时代欧亚人群的遗传谱图

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所付巧妹研究员率领的国际团队在《自然》杂志报道了利用史前人类的古基因组追溯冰河时代欧亚人群的遗传谱图,首次揭示了该时段欧亚地区完整的人口动态变化情况,更翔实地绘制出冰河时代欧亚人群的遗传谱图呈现出的史前人类演化的复杂性细节。

冰河时代欧洲人印象图(Stefano Ricci供图)

研究指出,末次冰期结束后(距今1.4万年)的第一个强烈变暖事件对欧洲人群结构影响间接反映了欧洲内部与外界人群在冰期末期的迁移和融合,比如:在很长时间里,冰河时期的欧洲人是暗色的皮肤和棕色的眼睛,直到1.4万年前后蓝色眼睛开始大量出现,白色的皮肤则是在7千年前后大量出现。

研究还表明,早期现代人中尼安德特人的基因含量在很短的时间里下降了1.5~3倍。在距今37000年~14000年间,欧洲人群具有很大的连续性,因此尼安德特人的基因含量在很短的时期内下降不能用不同人群混合稀释来解释,很可能是自然选择去除其中不利于适应环境的组分造成的结果。

进展三:1.3亿年前羽毛β角蛋白的发现使古生物色彩复原更加可信

中国科学院南京地质古生物研究所泮燕红副研究员所属研究团队在《美国国家科学院院刊》(PNAS)首次报道了距今1.3亿年古鸟类化石中的β角蛋白的保存,并验证了羽毛化石中以往颇具争议的纳米级微体结构被β角蛋白包裹,确实为羽毛的色素体,排除了其为细菌的可能性。这项研究首次无争议地确定了化石中色素体的存在,为古生物色彩复原提供了依据。

泮燕红等对收藏于山东天宇自然博物馆的一件始孔子鸟类化石标本的羽毛,进行了详细的超微结构分析和生化分析,同时与现生鸡的羽毛在超微结构、生化反应、色素体元素能谱分析的结果等方面进行了逐一对比,证实了在化石羽毛中确实含有残留的β角蛋白。由于以往报道过β角蛋白的化石标本的时代都来自晚白垩世(不早于7500万年),因此此项工作把β角蛋白能够保存的时代往前推进了至少5000万年。

由于色素体本身无论在大小和形态学方面与细菌都十分相似,因此如何用化学方法准确区分色素体与微生物就变得十分必要。该项研究采用了多种化学和分子技术分析方法,其中免疫电镜和超高分辨率的元素能谱分析,都是第一次应用到化石分析中,实现了化学信号在纳米级别的原位标定。此项研究对今后更好地认识远古化石中的软组织结构、化石分子的保存以及羽毛超微结构的演化都具有重要的意义。

进展四:华北发现距今15.6亿年前地球上最早的大型多细胞生物化石群

始孔子鸟类化石标本的羽毛与现生鸡的羽毛超微结构对比

中国地质调查局天津地质调查中心朱士兴研究员和中国科学院南京地质古生物研究所朱茂炎研究员领导的团队在《自然通讯》杂志上报道了发现于燕山地区中元古代高于庄组(距今15.6亿年前)的大型多细胞生物化石群,将地球上大型多细胞生物的出现时间提前了将近10亿年。

地球生命演化是国际上重点研究课题之一。此大型多细胞化石群发现于河北迁西县和宽城县境内,地处燕山山脉南麓。该地区大面积出露距今15亿年前后的“中元古代”沉积岩石地层,是国内外研究该时期地球演化奥秘的经典地区之一。

据悉,发现的化石包括带状、舌状、楔形和长卵形等多种形态类型,化石以灰褐色的有机碳质膜的形式保存在岩石中。其中一种最大的舌形化石长达28.6厘米,宽度近8厘米;另一种带状化石长度可达30厘米以上,宽度可达4.5厘米;部分标本可见明显的底部固着器官。同时,在含大化石群的岩石中,还发现了保存精美的生物多细胞组织碎片。综合分析化石形态、多细胞组织结构等生物学特征,并与现代海洋带状藻类生物进行比较,研究者认为这些化石是一类具有形态分异的多细胞藻类生物,它们可能通过光合作用固着生活在距今15.6亿年前的浅海中。

此前发现的最古老的、大小可与高于庄组化石群相对比的大型多细胞生物化石产自距今6亿年前后的埃迪卡拉纪地层中,而距今15亿年前后的“中元古代”地层中发现的真核生物,尤其是多细胞真核生物的化石甚少,因此许多人认为“中元古代”是以低氧或还原环境、原核微生物为主,进化停滞或极缓慢的“无聊的10亿年”,并认为这与稳定的构造和海洋条件,尤其是低的氧含量有关。

这项研究表明,元古宙(25亿年前到5.7亿年前)中期地球“枯燥的10亿年”可能并不枯燥,从而改变了人们关于地球生命早期演化的既有认识,为探索8~18亿年前的地球系统演化提供了新思路。

进展五:早泥盆世植物根系促进土壤形成及河流地貌转型

北京大学地球与空间科学学院薛进庄副教授率领的团队在《美国国家科学院院刊》发表封面和亮点论文,报道了目前所知最古老的具根系古土壤(早泥盆世,距今4~3.6亿年前),提供了早期植物根系与土壤相互作用的直接证据,提出克隆生长是登陆初期的、原始的维管植物作用于地球系统的一种重要机制。

薛进庄团队基于我国云南的一套形成于大约4.1亿年前(泥盆纪早期)、地质学上称为“徐家冲组”的地层,通过细致的沉积学研究,揭示出徐家冲组代表河流沉积物记录了频繁的洪泛事件,洪泛平原上发育最古老的是具根系红层古土壤。徐家冲组体现出河道趋于稳定、洪泛平原厚度大、古土壤发育(累积厚度350余米)等沉积特征,这些特征在泥盆纪之前的时代(即维管植物主导陆地植被之前)是非常少见的。形态学观察和地球化学分析表明,徐家冲组红层古土壤形成于干湿交替的气候背景下,可归入初成土或钙化土,其中普遍含钙结核以及一类原始石松植物——镰蕨(Drepanophycus)的根状茎。

徐家冲组地层剖面和原始土壤及植物根状茎化石(薛进庄供图)

镰蕨为数十厘米高的草本植物,可通过地下的根状茎克隆生长,形成庞大的长寿克隆体,在每立方米古土壤中,根状茎的总长度可达800至1300米,它们重复多次K-型或H-型分枝,形成复杂的网状结构。徐家冲组的单个红层古土壤厚度可达20米,根状茎贯穿其中,反映出长期稳定的洪泛平原堆积和植被发育,以及植物克隆体对沉积物频繁埋藏的适应能力和顽强的扩展能力。

据薛进庄介绍,庞大的根状茎网状系统可增进河流沉积物的抗侵蚀能力,促进成土作用,从而增强河流地貌的稳定性、提高早期土壤的固碳能力,因此在植物登陆初期,克隆生长是原始的维管植物作用于地球系统的一种重要机制。这项成果对于揭示早期植物对地球系统演化的影响具有重要意义。

进展六:白垩纪琥珀中发现系列昆虫伪装行为及最原始蚂蚁社会化起源

中国科学院南京地质古生物研究所王博研究员等在《科学进展》(Science Advance)和《当代生物学》(Current Biology)上报道了白垩纪(约1.45亿年至6550万年前)琥珀中发现了最古老的昆虫覆物伪装行为和极其特化的独角蚁。该研究为重建白垩纪古环境以及昆虫与植物之间的生态关系提供了新线索,还填补了蚂蚁早期演化的关键环节,表明蚂蚁演化早期就出现了明显的形态和生态特化。

在漫长的地质历史中,昆虫演化出不同的伪装术,例如拟态、保护色。其中,极少数昆虫可以主动利用环境中的各种材料遮盖体躯,达到伪装效果(覆物行为)。覆物行为是昆虫伪装术中最奇特、最复杂的一类,需要昆虫同时具有辨别、采集、携带材料的能力以及相关的形态学适应。王博等在1亿年前的缅甸、法国和黎巴嫩琥珀中发现了大量证据,表明在有花植物大辐射之前已有至少3大类昆虫独立演化出覆物行为。

这些昆虫分别是已知最古老的草蛉幼虫、蚁蛉总科幼虫(包括细蛉幼虫、蝶角蛉幼虫)和猎蝽。它们用砂粒、土壤尘粒、各类植物碎屑、碳化的植物茎秆碎片等遮盖体躯达到伪装效果,这些伪装物不仅减弱了虫体与背景差异(视觉伪装),可能也掩盖了虫体的气味,提供了化学伪装。尽管这三大类昆虫都具有相似的伪装行为,但它们采取了不同的演化路线,各自独立演化出一套特化的采集行为和形态结构,代表了一个典型的行为趋同演化的范例,也表明该伪装行为具有高度的演化可塑性。

蚂蚁出现于白垩纪时期,是现今地球上数量最多的昆虫,也是最成功的社会性昆虫。然而,由于化石证据匮乏,人类对蚂蚁早期形态和生态演化仍不甚了解。通过与国际科研人员合作对2000余枚琥珀中的蚂蚁标本进行系统调查,王博团队发现了一种奇特的“独角蚁”。该蚂蚁属于最原始的黑帝斯蚁中的一类特化种,具有一对巨型镰刀状大颚,长度近乎是头长的两倍;其唇基中部向上延长,在头顶形成一个独特的“角”,由此得名。

功能形态学分析表明独角蚁演化出了一种独特的捕捉机制用于捕食相对大型的猎物:其“角”尖长有球状的毛囊,同时“角”的外侧带有感觉毛,一旦碰触到猎物,下部一对大牙迅速抬起,与上面的“角”配合,共同夹住猎物。如此特化的头部结构是首次在蚂蚁中发现。现生蚂蚁三个亚科中部分类群也演化出了类似的捕捉机制,但它们的大颚都是横向运动,而独角蚁的大颚却是垂直运动。该研究不仅修订了法国和缅甸琥珀中的其他几类具大颚的黑帝斯蚁,而且重新解释了其大颚和唇基结构的演化。王博介绍说,“研究表明蚂蚁演化早期就出现了明显的形态和生态特化。小小蚂蚁的早期演化过程比先前的设想要复杂得多”。

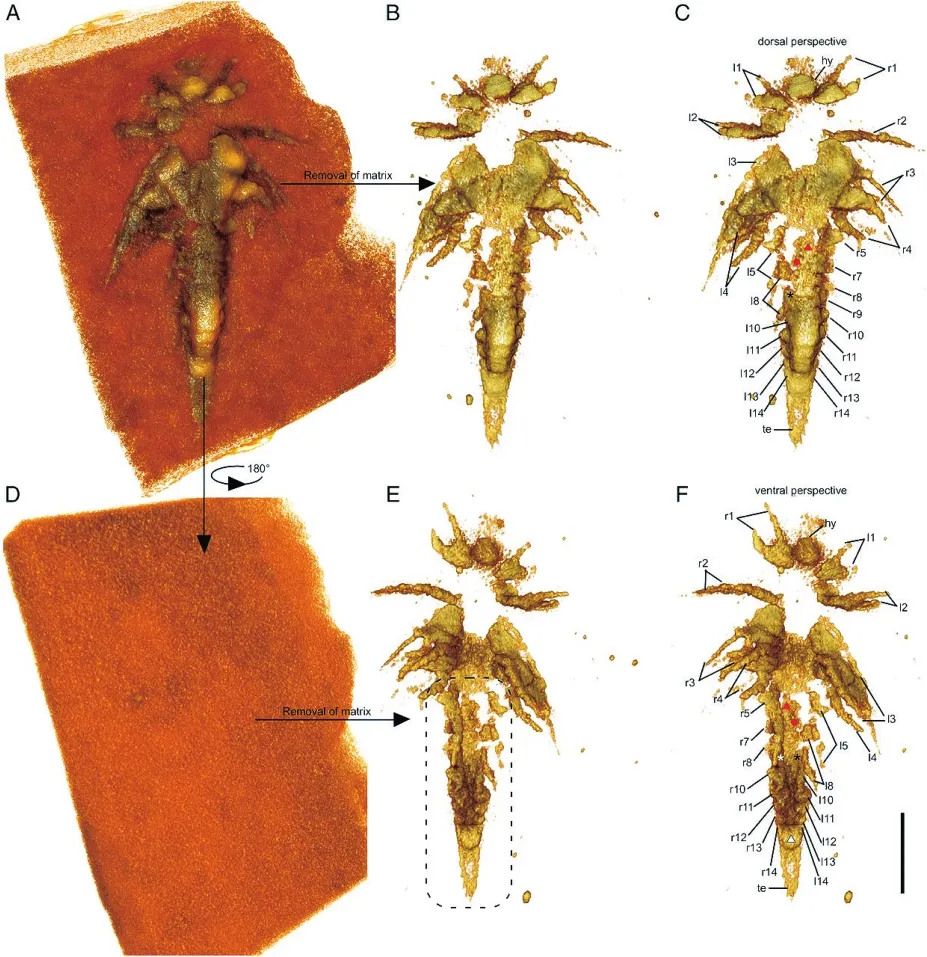

进展七:抚仙湖虫腹神经节与泛节肢动物早期神经系统进化

云南大学杨杰副研究员与张喜光教授领衔的研究团队在《美国国家科学院院刊》上报道了寒武纪(约5.42~4.88亿年前)节肢动物神经系统的相关成果。以实体化石形式首次展现寒武系真节肢动物抚仙湖虫类群中的昆明澄江虾(Chengjiangocaris kunmingensis)具有纵贯躯体的腹神经节及其微米级的外缘神经。

研究团队首次报道了脑后纵贯抚仙湖虫躯体的腹神经索,其每一神经节严格对应一对腿肢,并发育有大量类似于现生鳃曳类和有爪类的外缘神经。据介绍,如此显现超微结构的神经索起初并非完全暴露于随机破裂的泥岩表面,经实体显微镜下细心用钢针剥去残存甲壳、围岩,方才得见。

蝶角蛉幼虫覆物行为(王博供图)

草蛉幼虫覆物行为(王博供图)

独角蚁个体化石(上)和复原图(下)(王博供图)

这项发现阐明了泛节肢动物腹神经索的原始特征,为探讨泛节肢动物神经系统早期本质特征以及随后分异的进化历程提供了可靠证据。

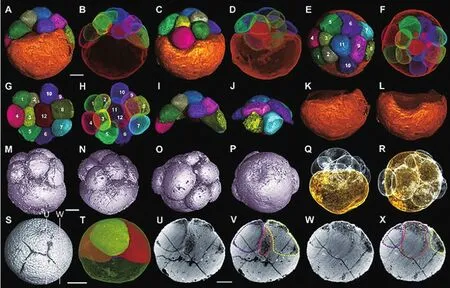

进展八:瓮安生物群中发现盘状卵裂动物胚胎化石

中国科学院南京地质古生物研究所殷宗军副研究员率领的研究团队在《地质学》(Geology)上报道了最早的具盘状卵裂形式的动物胚胎化石,为了解早期动物发育模式以及动物直接发育模式的起源带来新的启示。该成果利用同步辐射断层成像技术在瓮安生物群中发现一类具有典型盘状卵裂特征的标本。这项发现表明两侧对称动物特有的某些发育机制在6亿年前就已经起源。

据悉,我国贵州瓮安生物群是寒武纪大爆发前夕一个特异埋藏化石库,它以磷酸盐化的方式在细胞甚至是亚细胞的层级上三维立体保存了大量的生物学结构,为人们了解寒武纪大爆发之前的地球生命提供了一个重要的埋藏窗口,使得寻找更古老的动物化石记录成为可能。

寒武纪小石坝化石宝库的昆明澄江虾(Chengjiangocaris kunmingensis),示腹神经索(深浅色相间链条状结构)和纤细的外缘神经(白色箭头所示)(杨杰供图)

盘状卵裂胚胎化石的细胞化胚盘(殷宗军供图)

瓮安生物群中盘状卵裂的动物胚胎化石(殷宗军供图)

殷宗军及其国际合作团队在瓮安生物群中发现了一类具有不完全细胞分裂的标本,并利用高分辨率同步辐射断层成像技术,重构了代表性标本的三维结构,发现细胞分裂局限在标本的一极,另一极为不分裂的半球形大细胞。相位恢复的数据表明大细胞内部充填了大量疑似卵黄物质的板状结构。综合形态学和解剖学的证据,殷宗军等人认为这些标本是一类具有盘状分裂方式的动物胚胎化石。

盘状分裂在一些现代两侧对称动物胚胎中十分常见,比如鹦鹉螺(软体动物头足类)、蝎子(节肢动物蛛形纲蝎目)、斑马鱼(脊椎动物硬骨鱼类),等等。这些动物的受精卵均有一个共同特点,即植物极含有大量的卵黄物质。由于受卵黄的抑制,卵裂期细胞分裂只发生在动物极,形成一个细胞分裂的盘状结构覆盖在不分裂的植物极大细胞之上。

纵观生命之树,具有胚胎发生过程的类群有后生动物、被子植物、红藻和褐藻。在这四大类群的胚胎发育过程中只有后生动物具有盘状分裂模式。此外,无论是细菌还是单细胞的原生生物,均不具备类似胚胎发育的过程,而且它们无性繁殖时细胞的增殖也不具备类似动物胚胎卵裂模式这种稳定的分裂方式。因此该发现表明,瓮安生物群中至少部分标本代表了后生动物的胚胎。这不仅为回答瓮安生物群中是否存在动物胚胎提供了新的化石证据,并且还为了解早期动物发育模式以及动物直接发育模式的起源带来了新的启示。

进展九:白垩纪中期琥珀中保存的一段具有原始羽毛的恐龙尾部

中国地质大学(北京)的邢立达副教授为首的研究团队在《当代生物学》(Current Biology)上报道了白垩纪中期琥珀化石中保存的带羽毛恐龙尾部。标本为一只恐龙的尾部,包含了至少八枚尾椎,尾椎被三维的、具有微观细节的羽毛包围。这个标本标志着人类首次发现保存在琥珀中的非鸟恐龙。

据悉,琥珀来自缅甸北部克钦邦(Kachin)胡康河谷(Hukawng Valley)的一座矿场,这一带的琥珀可能保存了世界上最多的白垩纪动植物,距今约9900万年。研究人员使用断层扫描机和显微镜分析后,发现里面有一条细尾巴中段或末端的八节尾椎,整条尾巴原本可能有超过25节尾椎。从尾巴的结构来看,研究人员认为它与虚骨龙类恐龙(Coelurosauria)类似,区别于典型的古鸟类;从羽毛来看,标本可归属于基干手盗龙类。

进展十(并列之一):澄江生物群三维保存的大附肢类节肢动物幼虫

云南大学刘煜研究员、侯先光教授领衔的研究团队在《美国国家科学院院刊》上首次报道了迄今为止所知最早的无节幼虫类节肢动物幼虫。这项研究给保存方式为布尔吉斯型化石节肢动物的进化发育生物学研究奠定了坚实的基础,同时也为此类研究设定了更高的技术手段标准,使研究者可从化石表面和内部最大程度地提取信息。

该幼虫体长仅为2毫米,经荧光显微镜和扫描电镜分析,它被鉴定为澄江化石群中的大附肢节肢动物林乔利虫(Leanchoiliaillecebrosa)的早期幼虫。

节肢动物是物种数量最为丰富的一类无脊椎动物,有很多不同种类的幼虫。无节幼虫是其中最有名的一类,指的是幼虫刚孵化时身体分节不明显,仅具有少数几对附肢。

研究人员发现,该幼虫身体前部除大附肢外还保存有4对发育完好、功能完善的双肢型附肢,用以实现游泳等运动功能。同时,幼虫身体后部保存有一系列尚未发育完好的附肢突起,这些突起从前往后逐渐变小,说明该幼虫跟龙虾、螃蟹、虾等甲壳动物的无节幼虫类似,在孵化时仅具有少数几对发育完全且功能完善的附肢,在随后的幼虫期,身体后部的体节及各自对应的附肢逐一出现。此幼虫的发育模式为早期节肢动物进化提供了直接的化石证据,证明无节幼虫类的发育模式并不是仅存在于甲壳动物当中。

白垩纪中期琥珀化石中保存的带羽毛恐龙尾部标本(邢立达供图)

带羽毛恐龙尾部标本显微镜放大和断层扫描图,示羽毛微观细节和排列方式及尾巴结构(邢立达供图)

在澄江化石群长达30多年的研究历史中,如此精美保存的三维立体节肢动物幼虫标本的发现尚属首次。绝大多数情况下,澄江化石中节肢动物标本的大小是在厘米级别,并且在5亿多年的化石保存过程中被压缩,呈三维立体保存的化石很稀少。

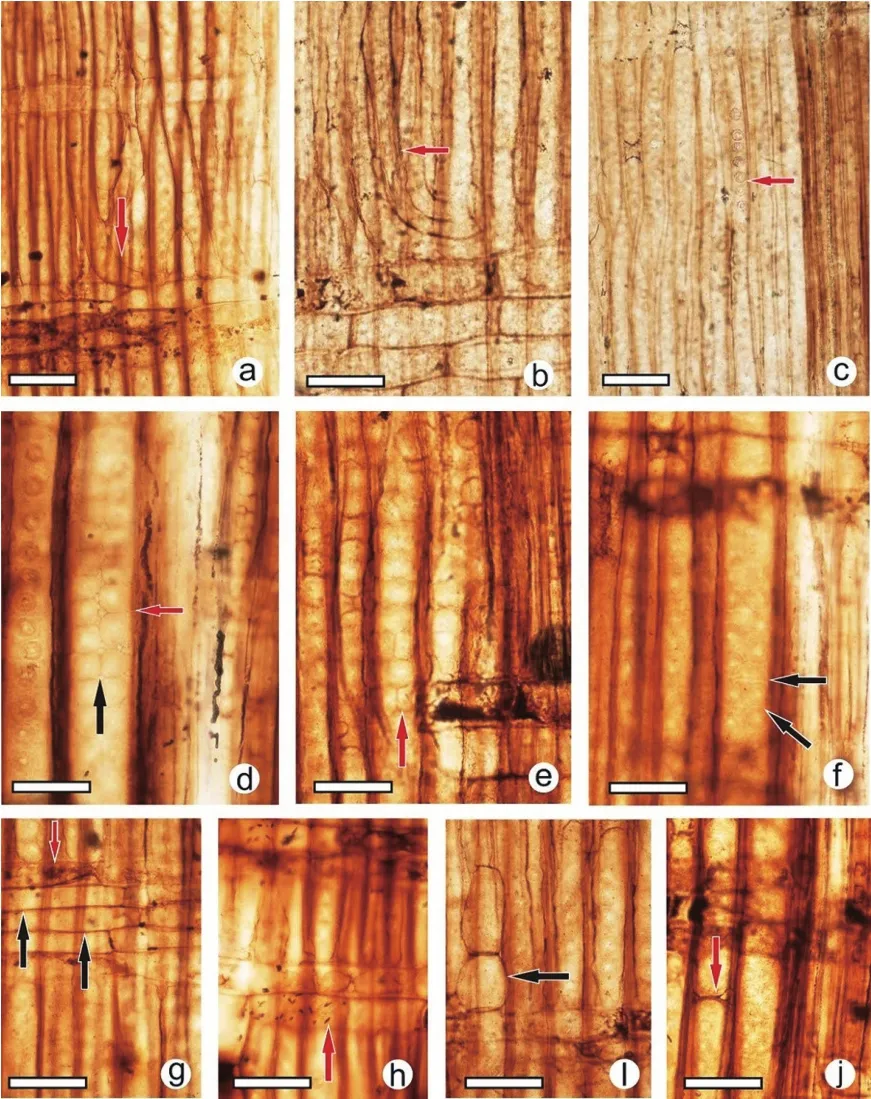

进展十(并列之二):辽西发现最早的银杏植物

澄江化石群中节肢动物林乔利虫成虫(A)和新发现的体长2毫米的幼虫(嵌入图)(刘煜供图)

体长2毫米的林乔利虫幼虫标本微型CT成像,比例尺为0.5毫米(刘煜供图)

木材化石

中国地质科学院蒋子堃高级工程师、中科院南京地质古生物所王永栋研究员领衔的研究团队在《科学报告》(Scientific Reports)上发表论文,报道了最早的银杏植物木材化石——发现自辽西距今约1.6亿年的银杏木材化石“辽宁银杏木”(新种)(Ginkgoxylon liaoningensesp. nov.),具有银杏属的典型木材解剖构造,是古植物学者首次在侏罗纪地层中发现的具有确凿解剖构造的银杏木属木材化石。

辽西北票侏罗纪的银杏木材化石——辽宁银杏木的解剖构造(蒋子堃供图)

现生银杏是广为人知的活化石,目前只有一属一种(Ginkgo biloba),该属确凿的营养叶和繁殖器官化石记录可追溯到侏罗纪早中期(距今1.7亿年)。但现生银杏属的木材化石在白垩纪之前报道很少。据蒋子堃介绍,本次发现自辽西北票地区的辽宁银杏木产自中、晚侏罗世之交的髫髻山组地层,距今有约1.6亿年历史,化石解剖构造保存完好,具有银杏属的典型木材解剖特征。

这项新的发现代表了银杏木属出现时代最早的类型,也是现生银杏木材演化最原始的基部类型,为揭示银杏木材的演化谱系提供了重要证据。研究人员据此完整地勾勒出银杏属木材的演化序列,即从侏罗纪原始的辽宁银杏木,演化到早白垩世的中国银杏木,再继续演化为晚白垩世的葛如特银杏木,最后演化到中新世的贝克银杏木的过程,代表着径壁纹孔南洋杉型占40%~50%到逐渐减少,而冷杉型纹孔逐渐增多,最后到冷杉型占主导地位的解剖特征演化序列。该成果为进一步揭示燕辽生物群植物多样性特征、演化和环境背景提供了古植物解剖学证据。