精准扶贫视野下边疆民族地区职业技能培训质量研究

2017-06-19王坤王俊

王坤 王俊

摘 要:职业技能培训是实施精准扶贫最有效的形式,是当前国际通行的提高人力资源利用率的主要方式。当前我国边疆民族地区对贫困人口开展的职业技能培训存在的主要问题有:各级财政支持力度不足,培训内容简单重复,群众参加培训的热情不高等。通过职业技能培训提升边疆民族地区人力资本,促进边疆民族地区贫困人口脱贫致富,应积极建立完善的职业技能培训网络,增强培训内容的针对性,提高参训人员的积极性,加强对培训质量的跟踪评价。

关键词:边疆民族地区;职业技能培训;扶贫

作者简介:王坤(1979-),男,云南师范大学职业技术教育学院讲师,博士,研究方向为职业教育培训、混合所有制;王俊(1973-),男,贵州民族大学西南夜郎文化研究院副研究员,博士,研究方向为西南少数民族文化。

基金项目:2015年云南教育科学规划(高等学校教师教育联盟)课题“云南省高校转型中教师教育质量评价体系研究”(编号:GJZ1523),主持人:王坤。

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1001-7518(2017)10-0074-04

2016年11月23日,国务院印发了《“十三五”脱贫攻坚规划的通知》(国发〔2016〕64号),指出“消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕,是社会主义的本质要求”。要确保2020年现行标准下农村贫困人口实现脱贫,促进民族贫困地区协调发展,跨越“中等收入陷阱”。从“十三五”扶贫攻坚战略实施来看,国家将教育扶贫尤其是职业技能培训扶贫,作为激发少数民族贫困人口内生动力,推动贫困家庭脱贫致富的最重要举措。

一、职业技能培训是边疆民族地区贫困人口脱贫的有效方式

2015年我国民族八省区(内蒙古、广西、西藏、宁夏、新疆、贵州、云南、青海)农村贫困人口为1831万人,占全国比重的32.5%。全国同期减贫率为20.6%,而八个民族省区减贫率低于全国平均水平2.8个百分点,边疆民族地区的扶贫攻坚难度越来越大,如何啃下这块最硬的“骨头”尤为重要[1]。

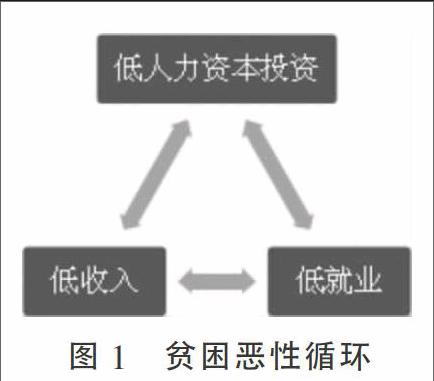

据国务院扶贫办政策法规司司长苏国霞介绍,在民族贫困地区,其教育事业的发展水平和贫困家庭子女受教育程度,都明显低于全国平均水平,据调查,22.3%的家庭因缺少职业技能而无法摆脱贫困[2],陷入贫困循环,如下图所示:

对边疆民族地区劳动力进行职业技能培训,可以为边疆民族地区的农民带来新的发展理念,更主要的是可以提高贫困人口职业技能素养及面向未来的生存和发展能力,有利于边疆民族地区剩余劳动力的转移,同时也能提高当地农产品的科技含量,优化边疆民族地区农业和农村的产业结构,为地区经济发展拓展新的空间[3]。

从国际上来看,职业技能培训是通行的提升人力资本的主要形式,诺贝尔经济学奖获得者加里·贝克尔认为,只有进行人力资源开发才能取得经济的增长和社会的发展,人受教育的程度越高,就业机会就会越多,收入就会相应增加。在美国,对职业技能培训方面的投资占GDP的4%-6%。对于从事生产实践的人,他们无论是大学毕业还是高中毕业,直接从事生产实践一线工作,受教育程度未必与生产效率成正比,必须要对他们进行改造、进行培训[4]。

二、边疆民族地区职业技能培训存在的问题

(一)社会各界支持力度不足

仅以云南楚雄彝族自治州为例,2016年度贫困地区劳动力转移培训项目安排培训资金56万元,培训1400人[5]。人均补贴400元,这与实际掌握一门技术所需要的经费(平均在800-1000元)相差了一倍[6]。

從以前培训的经验来看,民族地区职业技能培训的资金由政府、用人单位和参培人员共同承担。但是民族地区政府财政收入普遍困难,无力承担培训经费,企业承担培训经费的意愿偏低,参加培训人员本身就是贫困户,更是无力承担。国家对民族地区职业技能的培训经费往往分散在不同的部门,教育部门、人社部门、农业部门都可能是技能培训项目的承办者,而同一技能培训项目也可能有多重不同补贴额度,从而导致资金使用效率低下。广大的民营企业是民族地区村民就业的主要载体,但由于民营企业往往将追逐利润作为自己首要任务,很多企业并不愿意深度参与进来。加之一些企业急功近利,缺乏长远规划,将职业技能培训的人力、物力、财力投入压缩到最低限度,企业培训往往局限于一些简单基础知识和技能的传授,实践训练的力度不足,极大地影响了职业技能培训的质量。企业一方面需要培训机构提供优质人力资源,但看不到“培训效益而失去信心和动力”,制约了边疆民族地区职业技能培训质量的提高[7]。广大职业院校在职业技能培训中具有一定的资源优势,但由于缺乏完善的监管机制,导致职业学校在承担培训项目过程中,“走过场”现象时有发生。

(二)培训内容和方式瞄准度不够

职业技能培训对边疆少数民族现代化农业生产技术水平、经营管理能力以及现代文化吸收能力的影响很弱,培训的现实效果并不能满足农村经济社会发展中的现实需求,培训设计与运作之间存在较大差距。培训内容和培训方式与民族地区经济社会发展的客观需求不匹配,职业技能培训工作缺乏长远规划,随意性太强。基层培训部门在执行培训任务的过程中,普遍只关注培训规模和数量,无视培训的绩效。据调查,在边疆民族地区,从培训内容来看,农业生产技术比实际需求高了20%左右,而外出务工技能和少数民族传统技能培训与实际需求相比有19%和14%的差距;从培训方式来看,希望接受传统课题讲授和会议形式的人数比预想的高出26.8%和38.7%,希望在田间示范和参观学习的比预想的高出29.7%和11.7%,这说明无论是培训内容还是培训方式,培训部门设想的与农民的实际需求存在明显错位[8]。

培训的内容重复,质量不高,培训的课程设置,教学手段仍以传统的课堂讲授为主,这占了47.52%,以实践操作开展培训的占51.06%,而其他的培训形式占了14.2%。从整个培训方式的分配比例可以看出,“三段式”的课程设置仍然占了很大比例,脱离了具体情境中的“做中学”[9]。而据相关调查显示,边疆民族地区的村民偏好“师傅带徒弟式”的培训方式。职业生涯规划课程不仅在高校学生里面有开设的必要,在边疆民族地区的职业技能培训过程中,也有开设的必要。很多参加培训的村民,不仅渴望提高当前的职业技能水平,也希望掌握未来职业生涯的发展技能,在心理关怀和协调等方面也需要得到指导[10]。

培训机构硬件设施不齐全,软件缺乏高质量培训师资,培训教师不了解边疆民族地区贫困人口的实际需求,课程所讲授的案例与边疆民族地区实际发展相脱节,整个培训市场处于低质量运行状态,县一级培训机构在人、财、物方面普遍存在“等、靠、要”的心态。

(三)群众参加培训的热情不高

据调查,在边疆民族地区的贫困人口中,参加过农业技术培训和非农职业技能培训的比例都非常低。很多村民意识不到培训的重要性,认为技能培训应当短期内就要见到培训效果,而培训的时间不能够自主选择,影响了他们参与培训的积极性。在边疆民族地区,地方政府对职业技能培训还是比较重视的,但当地村民对参加培训的积极性并不高。对于许多贫困家庭而言,参加培训需要放下自己手里的工作,打乱了农业生产或其他工作计划,家庭收入可能会因此而减少,这对于本身就贫困的农户而言,参加职业技能培训的积极性会大打折扣。而许多带有扶贫特征的职业技能培训班,需要参加培训班的人数达到一定的规模,这就往往会出现一种现象,为了完成培训任务,许多机关事业单位的党员、干部被纳入到参培人员中,这些人参加培训的自主时间比较灵活,参加培训过程本身也算工作量。更有甚者,某些职业技能培训机构虚报培训班人数,套取国家相关部门的培训资金。基层培训机构鼓励贫困人口参加培训时,可能最关心的是哪些人最容易被他们“请来”,哪些人真正最需要培训可能不是他们最关心的[11]。据相关调查,村民年龄、培训时间与参加培训的意愿呈反比,知识文化水平、健康程度和村民的参加技能培训意愿呈正比,而性别因素、培训的保障并没有对参加培训的意愿产生明显影响[12]。

三、提高边疆民族地区职业技能培训质量的对策

美国经济学家舒尔茨认为,人的能力和素质是决定人贫富的关键,劳动力的知识和技能由文化教育、技能培训及具有经济意义的经历等要素在劳动力身上凝结而成。通过对职工的培训可以提高人力资本的使用效益,而提高人力资本的使用效益对民族地区经济社会的发展具有重要意义。要建立职业技能培训的长效机制,民族地区的培训机构需要加强与当地实体经济之间的联系,开展定向培养等,多种形式解决参培人员的就业,通过协议的形式确保合作关系稳定开展[13]。

(一)建立完善的职业技能培训网络

加大边疆民族地区职业技能培训的宣传力度,充分利用网络、电视、广播、报纸、和基层行政组织、广大职业院校及培训机构和中介组织等,整合提高资源利用率,建立边疆民族地区职业技能培训共享信息平台,提高培训信息的及时性、针对性和有效性。应当建立民族地区县、乡、村三级教育培训网络,发挥农业部门的优势,开展“实用、实际、实效”的培训活动。发挥劳动就业部门优势,帮助民族地区乡镇服务机构建立若干培训基地和网点,形成民族地区劳动力就业培训服务网络。并与当地经济发展需要紧密结合,开展特色农业培训[14]。

应该多方筹集培训经费,以国家拨付的专项经费为主,加上各级政府对口扶贫单位的资助,订单培训或培训企业资助等多种方筹集培训经费。美国自1962年开始实行“人力开发与培训法”,联邦政府花在职业培训方面的经费共达800多亿美元[15]。整合教育资源,形成合力,民族地区地方政府要建立职业技能培训的保障机制,完善综合服务系统,整合当地教育资源,形成技校、电视大学、进修学校、党校和培训中心的教育合力。加强培训基地建设,建立人力资源供需网络[16]。

(二)提高培训的针对性和有效性

应当积极创新培训服务体系,建立边疆民族地区培训需求调查系统,采取“按需上菜”,形成长训、短训和学历教育相结合的培训体系。积极整合各方培训资源,企业要从自身长远发展的角度积极参与到职业技能培训中[17]。精选技能培训的内容,实行点面结合,既要有一般性的职业技能理论知识培训,也要有具体岗位操作的专业技能培训,要全面提高培训的实效性,在民族地区不同乡镇村落的培训,不能简单照搬和“一招鲜”走遍天下,而是要根据各地村民的实际需求和接受知识的习惯、思维方式,分层次、分批次采取做中学的方式提高人们对职业技能的掌握应用水平,培训完了能够胜任某个具体岗位的工作安排[18]。教育培训的过程中,精心梳理锁定培训的对象,通过走访调研,充分了解村民培训需求,建立相应的培训对象档案信息库和动态管理机制。对整个培训师资队伍要精心挑选,宁缺毋滥;培训内容要紧扣民族地区经济社会发展的实际需求,提升职业技能培训的针对性和有效性。

(三)提高参训人员的积极性

在边疆民族地区,深入田间地头,走村串户,采用面谈法、问卷调查法、观察法等深入了解当地村民的实际需求,进行深入细致、科学有效的需求分析,将培训需求与当地社会经济、生产实践、村民的当前需求与未来职业生涯发展结合起来。调动边疆民族地区村民参加培训的主动性与积极性,是提高培训工作质量和效果的关键,否则,不管培训组织的如何好,也是“巧妇难为无米之炊”。而事实上村民参加培训的积极性和主动性的激发是一个极其复杂的過程。在同一个边疆民族村落,参加培训的村民来源层次也可能不一样,有返乡农民工,有留守妇女、老人,来源背景的不同,往往会导致他们的培训需求不一样,有的需要自主创业技能的培训,有的需要心理疏导方面的培训,为了提高参加培训人员的积极性,需要对培训需求进行全面调研,“纠正过去将所有农户都视作相同的培训对象并沿用单一培训模式的工作思路,结合农户的差异化需求实行分层定位,增强不同培训人群的瞄准度”[19]同时建立一个多角度、多层次、全覆盖的激励机制,物质奖励和精神奖励并行,增强贫困人口对未来职业生涯发展的期望值和自我效能感。提高培训的补贴标准,降低农民参培费用,完善培训补贴方式,增强参培人员的获得感。

(四)加强对培训质量的跟踪评价

由于边疆民族地区职业技能培训的特殊性与重要性,对技能培训进行跟踪评价就显得很有必要,且要内部评价与外部评价有机结合。培训组织者不但要进行自我评价,还应接受利益相关者的外部评价。评价的指标和体系要科学合理,评价方式灵活多样,可通过网络调研、当面访谈等方式,收集参加培训的贫困人口对培训的看法和体会等。在培训结束后,对贫困户参加培训以后所学的职业技能是否应用到实际生产生活之中、个人收入水平相比较参加培训之前是否得到切实提高进行跟踪调研。为了促进边疆民族地区职业技能培训的长效和可持续发展,在结合培训组织者自我评价和利益相关者外部评价的基础上,还需要政府相关部门对职业技能培训班定期进行检查,并查看评价反馈意见是否真正应用到后续培训班的组织实施中[20],从而真正通过跟踪的评价来促进培训质量的提高。

参考文献:

[1]郑彬.2015年我国民族八省区农村贫困人口1813万人[N].经济日报,2016-4-14.

[2]夏军,庞明广.贫困地区教育问题观察:别让孩子陷入貧困代际传递[EB/OL].新华网,2015-12-2.

[3]朱爱国,李宁.职业教育精准扶贫策略探究[J].职教论坛,2016(1):110-115.

[4]一心.加里·贝克尔:人力资本已变得越来越重要[J].中国人力资源开发,2005(7):7-10.

[5]楚雄市政府门户网站:http://www.cxs.gov.cn/file_

read.aspx?ID=130049

[6]杨旭.农民工政府培训研究——以陕西省靖边县为例[D].西安:陕西师范大学,2012.5.

[7]高亚芳,把多勋.西部地区人力资源培训市场现象——以甘肃为例[J].兰州大学学报(社会科学版),2003(5):81-86.

[8]宋玉兰,等.新疆少数民族农民培训绩效及改进措施——基于南疆地区1045分的农户问卷调查[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2012(4):35-41.

[9]杨海芳,赵瑞琴,赵增峰.新生代农民工职业技能培训存在的约束及对策[J].继续教育研究,2010(8):36-37.

[10]马凯,潘焕学.农民工职业技能培训:基于供求框架的分析[J].职业技术教育,2013(7):72-76.

[11]王海港,等.职业技能培训对农村居民非农收入的影响[J].经济研究,2009(9):128-139.

[12]陈永清,阳镇.民族乡村农民技能培训意愿影响因素的实证研究[J].南方农村,2015(1):74-78.

[13]马自欣.少数民族地区传统技能型人才培养模式的探究[J].当代经济,2013(19):38-40.

[14]张宗敏,杨雪梅.从技能培训看云南民族地区农村剩余劳动力的转移[J].经济问题探索,2005(9):1-3.

[15]胡伟,王晓敏.国外职业技能培训与启示[J].继续教育研究,2010(2):118-121.

[16]赵家旺.少数民族地区贫困户脱贫的根本途径[J].广东技术师范学院学报,2007(2):11-14.

[17]严小兵.对少数民族偏远贫困山区农民技能培训的思考——以融水苗族自治县洞头乡为例[J].今日南国,2010(6):185-186.

[18]詹丽,阚如良,邓念梅.民族地区水库移民旅游职业技能的培训[J].湖北成人教育学院学报,2016(3):1-4.

[19]何安华,刘同山,孔祥智.农户异质性对农业技术培训参与的影响[J].中国人口·资源与环境,2014(3):116-123.

[20]吴雪萍,张科丽.欧洲职业教育与培训质量保证参考框架分析[J].教育研究,2011(3):93-94.

责任编辑 刘扬军