郑榕:我的话剧 我的梦

2017-06-19董岩

□本刊记者 董岩

郑榕:我的话剧 我的梦

□本刊记者 董岩

本刊独家专访

伴随人艺65年 见证话剧百年

88岁还在话剧舞台上表演,93岁高龄但依然执着中国话剧发展之路的北京人艺老艺术家郑榕,用他的特殊方式见证着中国话剧百年成长之路。

郑榕自1943年从事戏剧工作以来,先后在北京人艺的舞台上塑造了众多脍炙人口的人物形象。特别是在北京人艺保留剧目《茶馆》和《雷雨》当中饰演的常四爷和周朴园形象,堪称话剧舞台上人物塑造的经典。

1907年,一个由李叔同、欧阳予倩等组成的中国留日学生文艺团体“春柳社”在东京演出《茶花女》片段和《黑奴吁天录》,拉开了话剧这一舶来艺术百年中国化历程的序幕。同年,王钟声在上海创办“春阳社”并演出《黑奴吁天录》,正式开启了中国话剧的百年之路,谱写了中国现代艺术史上光辉的世纪篇章。2017年,中国话剧诞生110周年。88岁还在话剧舞台上表演,93岁高龄依然执着中国话剧发展之路的北京人艺老艺术家郑榕,用他的特殊方式见证着中国话剧百年成长之路,他撰文《我对中国话剧的自信从哪里来?》,文中他讲述了自己从第一次看话剧,到自己演话剧,再到潜心钻研话剧,他说:“是这些演出给了我对中国话剧的自信。”

董岩/摄

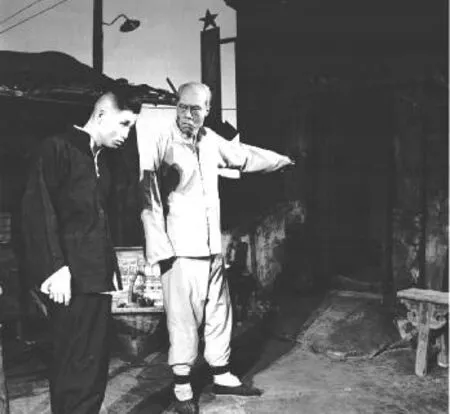

1942年,《日出》排演剧照,郑榕(右二)饰黑三

第一次看话剧第一次演话剧

“人生好比黑夜行路,可失不得足啊!”这句话以后成了我的座右铭

来到郑榕老师家中,老人气色很好,头脑清晰,只是有些耳背,从他的“咬文嚼字”中能感受到这位老艺术家当初舞台上的风采。因为腰不好,他只能推着个带轮子的椅子在家里活动,过着早睡早起、看书写字的生活。

“我1924年出生在山东济南。就在我出生那一年发生直奉军阀大战,大伯父带着我们全家逃到了天津租界。父亲在我五岁时去世,于是母亲带着我们兄弟四人寄居在大伯父家。我没上过小学,只请过一个私塾先生教了点中文。我记得当初在我大伯父家的时候,院子很大,有一座大铁门,一般不让孩子走出铁门。只有外出看戏的时候,才有机会坐车去戏院。这就给了我一个深刻的印象:舞台是另一个天地。除此之外,对于外界的其他事情,我可以说是全然无知。后来,母亲带着我们搬到了北京东堂子胡同,我上了大同中学,刚进中学时我什么都不会,体育、音乐……很多门课都不及格。”郑榕老师从来都不掩饰自己学生时代并不是常人眼中的好学生,他说自己从小就喜欢画小人,最喜欢叶浅予画的《上海漫画》,后来喜欢敦煌壁画、永乐宫壁画,受此影响后来自己也临摹绘画,只是读的书不多,但他也在学校里发现了自己的一生所爱:“在学校里学习不行,又胖又笨,功课不及格,跑步落在女生后面……当时学校里面兴演戏,年底同乐会每个班都得演个节目。我们班就排了一个《刘三爷》,并且让我演刘三爷。结果审查的时候被人家说我演的不像个老头儿,又临时改演《请医》,扮演一个病人的太太,没有台词,就在床边坐着不说话。这就是我第一次演戏,也就是从这次开始,我跟戏剧结了缘。”有机会登台,郑榕终于发现自己的特长,并从中找到自信。

“我第一次看话剧是1940年冬天看北京剧社演出的《日出》,那是在北京沦陷时期,往昔碧蓝的天空像一口灰色的锅底压在人们头上,剧场里经常闯进来一批压低帽檐儿的人阴森地盯视观众……《日出》演出到结尾,陈白露平静地数着安眠药片,一片……两片……窗外传来打夯的歌声,她拉开了窗帘,一道刺目的阳光射了进来……‘太阳升起来了,黑暗留在后边,但是太阳不是我们的,我们要睡了……’愤怒的夯声随之升起:日出东来哟,满天大红!要想吃饭哦,可得做工!……大幕缓缓闭上,我走出剧场,恍恍惚惚,漫步很久……以后我离家外出流浪,这两句歌声仍不时在我耳边萦绕……”后来郑榕得知这段效果是当年石挥为北京剧社设计的,石挥后来在苦干剧团主演的《秋海棠》和《大马戏团》风靡上海,还到北京来演出过,他是于是之的远房舅舅,对于是之的演技有很深影响,于是之曾模仿他在北京演出过《大马戏团》。

此后,郑榕去投考四一剧社,并且被录取了。当时他在话剧《北京人》中,演了最后出场的警察,这是他第一次正式登台演出。之后,剧社组织暑期小剧场演出,演出《日出》《原野》《天罗地网》等剧目。1942年,18岁的郑榕出演《日出》里的黑三儿,这是他首次扮演有名姓的角色。那一年,太平洋战争爆发。郑榕的家境也一落千丈,为了减少家庭负担,他和弟弟先后离家,走入社会,开始了个人奋斗的闯荡生活。

1943年,郑榕在西安参加了战干团,这是一个专门收拢沦陷区来的学生青年的组织,在这里他组织了一个剧团:“国民党的负责人要我演出歌颂特务的《蓝蝴蝶》,两个东北来的青年劝我改演《长夜行》,于伶的《长夜行》中有一句台词:‘人生好比黑夜行路,可失不得足啊!’这句话以后成了我的座右铭,时时刻刻警惕自己。”

抗日战争时期,大后方戏剧运动中的重庆剧坛名家云集(当时物资匮乏,拍电影极度困难),他们见证了中国话剧史上那一段光辉岁月。像郭沫若编剧,金山主演的《屈原》,在“雷电颂”一场朗诵《离骚》:驷玉虬以溘埃风余上征……为了表现屈原在悲怆中鼓起勇气,要冲向天堂,他眼看着后台传来的“红光”,心中想的是:我要冲向新的世界——延安。

舒绣文在《天国春秋》里饰洪宣娇,台上大喊:“大敌当前,我们不该自相残杀!”直接指责国民党反动派制造的“皖南事变”,令人一生难忘。

经过辗转,1950年郑榕终于得以回家。回家后他开始找工作,在北京人艺,经人介绍,他在舞台部门找了个差事,并开始从事舞美制景工作。“进入剧院后,我为《王贵与李香香》一剧绘制大海报,并且拿着速写本到处画速写。

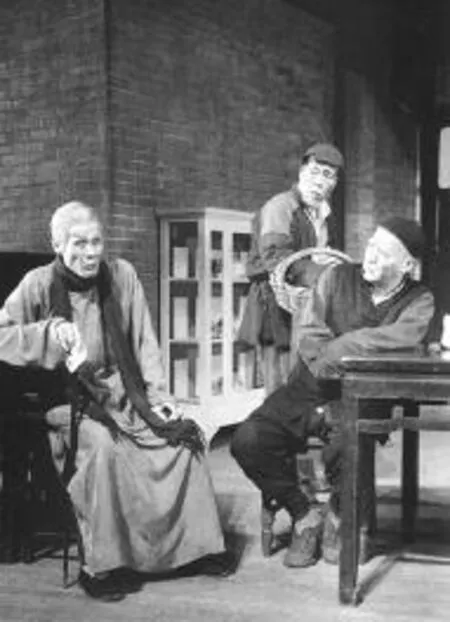

《龙须沟》剧照

1952年,《龙须沟》剧照,郑榕饰赵大爷

老舍先生为《茶馆》剧组演职人员朗诵、分析剧本

1951年,北京人艺第一次演出《龙须沟》的街头海报

一部《龙须沟》成了人艺的演员

我关注的是焦菊隐、老舍、曹禺、郭沫若留下的东西能不能传下去

解放后,新中国迎来了一次话剧高潮。郑榕也在1953年,通过《龙须沟》中赵大爷一角的创造,奠定了他的现实主义创作道路。

关于《龙须沟》的创作,老舍先生说:“龙须沟是北京有名的一条臭沟,沟的两岸住满了穷苦安分的人民。多少年来,反动政府视人民如草芥,不管沟水多么脏、多么有害,向来没人过问。1950年春,人民政府决定替人民修沟,这是特别值得歌颂的……政府不像先前的反动统治者那样只管给达官贵人修路盖楼房……而是先找最迫切的事情做。这是人民政府,所以真给人民服务。这样,感激政府的岂止是龙须沟的人民呢,有人心的都应当在内啊!我受了感动,我要把这件事写出来,不管写得好与不好,我的感激政府的热情使我敢去冒险。假若《龙须沟》剧本也有可取之处,那就必是因为它创造出了几个人物——每个人有每个人的性格、模样、思想、生活和他与龙须沟的关系。这个剧本里没有任何组织过的故事,没有精巧的穿插,而全凭几个人物支持着全剧,没有那几个人就没有那出戏……”

剧院演员叶子受院长李伯钊的嘱咐,拿着剧本《龙须沟》找到了焦菊隐。焦菊隐这一次的加入,让老北京人艺发生了翻天覆地的变化,郑榕的命运也从此发生了转变:“当时老人艺的话剧演员少,群众演员全是歌剧队的。而且焦菊隐更愿意用年轻演员,因为年轻的更能配合他的话剧试验。因此,我也有幸加入了演出队伍。”

焦菊隐接到剧本,开始有些犹豫,夜晚不能入睡,童年时代的大杂院生活又涌现在他眼前,他终于发现了剧本中的金矿——那里有着活生生的人物!他毅然下定决心,走出学府,要为办成一个中国式的自己的剧院献出他的后半生!来到剧院后他发现当时的话剧表演有两大危害:否定外部形象和表演情绪。他根据“戏剧是行动的艺术”这一本质特征,一面废除了单纯理性分析的“桌面工作”,提出排演前全体演员下去体验生活两个月,其间可通过“演员日记”与导演交流。“他还把体现派哥格兰的‘心象说’介绍给我们,说明在排演前期可以借鉴。由于于是之的大力推荐,很长一段时期在舆论界造成一种误解,认为‘心象说’就是焦先生的理论……”后来见到《龙须沟》副导演金犁在笔记中说:“我体会焦先生说的所谓生活起来,也就是行动起来。”郑榕说,原来这就是瓦赫坦戈夫的“形体动作方法”:“当时还未传入中国,1956年前苏联专家库里涅夫来华办‘表训班’,他是当年瓦赫坦戈夫戏剧学校的校长。焦先生和我在表演问题上都取得了重要的学习和突破,并在此基础上进行了‘话剧民族化’试验,例如,《茶馆》结尾仨老头一场,开始排练久久不能入戏,后来焦先生说:‘你们都朝着我演试试……’果然取得了突破。”

《茶馆》三万字写出了五十年、七十多个人物、三个反动高峰的苦难时代,核心是“民族魂”。《茶馆》的结尾,焦先生要让观众看到光明,通过仨老头撒纸钱“闹”起来。让演员朝着观众演,直接和台下观众交流……这是中国戏曲传统的做法。

《茶馆》在国外的演出,获得了极大的声誉,1980年《茶馆》去德、法和瑞士演出,西德将近两百家报刊发表了有关《茶馆》的文章。勒沃库森的一家报纸评论说:“使观众对舞台上发生的事情如此神魂颠倒的不完全在于引人入胜的故事情节,使我们感到惊讶的更主要是,中国话剧演出团能够使我们透过奇异陌生的现象看到本质和现实,即使是那些到中国访问的人也难以调查这一切。”

曾任英国皇家剧院导演的彼得·布鲁克认为一种民族的文化很容易被另一民族接受,他为如何使本民族的文化不受外来的感染而在尝试各种戏剧实验,《茶馆》创作让他殊为肯定。他说:“你们是现实主义学派,这一学派往往有两种通病:一是过火,一是温吞,你们恰好克服了这两点,看了你们的戏,明白了你们所说的民族形式与现代剧相结合是什么意义,在这种表演方法中你们是一流的。”

法国文化部戏剧司的人作报告,谈到他们进行探索的曲折过程和今天遇到的矛盾时,说看了《茶馆》感到咱们保持了自己的传统,对此他是肯定的。他还提到了他们在改革试验中出现的三种倾向:一、豪华化。二、知识分子化。三、为了改革而改革。瑞士的库克森教授说:“你们的现实主义有人说是代表着过去,我认为是代表着未来。”

《茶馆》排练过程中和演出结束后,经常有中外记者、观众登台访问。1983年,《茶馆》访日演出。在东京、京都、大阪、广岛四城市演出了二十三场。观众达三万人,引起了日本的轰动。千田是也先生是日本伟大的导演艺术家,开始研究斯坦尼,20世纪五十年代转而研究布莱希特,满头白发的千田是也先生给了我们极大的鼓励。他说:“在日本戏剧界,有些人追随西方搞‘不条理戏剧’,使人看不懂。《茶馆》的演出引起日本戏剧界对现实主义的重新估价。戏剧,看懂是很重要的。你们的头一条就是使人看得懂,所以大家爱看。”

“文学座”的演员川边久造1965年曾随“日本话剧团”来中国演出。他说那次看了一出中国话剧,满台都是兵,个性不鲜明。这次看《茶馆》,觉得表演很自然,是一出现实主义的戏。谈到现实主义问题,他说:现在日本的现实主义不像现实主义了,演出比较抽象,不像老一辈艺术家那样重视台词与行动。他表示要向老一辈艺术家学习,把优秀的东西继承下来。他还谈道:“话剧很难,很多人看不懂,正在变成一小群知识分子的东西。我们正在寻找一般老百姓也能看懂的剧本,用‘人生应该如此’的感情去感染观众……电影影响大,很多作家去写电影、电视,不写话剧剧本了。当然,我们也拍电视,但是有一个需要小心的问题,不能单纯地为金钱而奔波。好的电影、电视要拍,但是作为话剧演员来说,舞台能和观众直接交流,这是它的威力所在。”

当年《龙须沟》的演出轰动一时,它深刻地展现了劳动人民的现实生活,被认为是“在新话剧艺术的实践里迈进了一大步,奠定了坚实的现实主义艺术风格基石”,作者老舍先生因此获得了“人民艺术家”的光荣称号,焦菊隐也在剧院中确立了自己的位置。1952年,中央戏剧学院话剧团和老北京人艺话剧队合并,组成了北京人民艺术剧院,任曹禺为院长,焦菊隐为副院长。作为“人艺”的老演员,郑榕曾经在采访中表示,到了现在他关注的仍旧是话剧:“我关注的是‘北京人艺’的前途,焦菊隐、老舍、曹禺、郭沫若留下的这点东西能不能传下去。”

把心中的大戏写出来

演了一辈子戏,到了晚年,我才弄懂了一点东西

从前郑榕住在南二环的时候他还接受过本刊记者的采访,所以记者走进郑榕老师家时,茶几上摆着《人物》周刊,这是他从家里收集的资料中特意翻找出来的。采访中,说到哪一段历史的时候,郑榕老师都会找出相关的资料。他收藏的资料都是一丝不苟,而且他能清楚地知道放在哪里。有些只有一份的资料,他会说,“我只有这一份,不能给你了。”2015年冬天他搬到了位于亦庄的一处住所,空间更大,小区里绿树环绕、人少清静。对于自己的身体,郑榕老师简单介绍了一下过往病史,他的腰一直不好,虽然并不疼,但就是直不起来,需要推着车才能走,行动不方便。他说以前还偶尔出去散步,但新住进的小区,地上铺的花石砖,地不平,出去就更困难了,他一般只在屋子里走走不出去了。虽然上了年纪,耳朵有些聋了,但他一直没有停下思考,看书,时间也过得很快。他说从年轻时就喜欢简单清淡的饮食,害怕出去吃饭。

与生活上的极简相比,郑榕老师对艺术是极其认真的,一辈子都是如此。作为北京人艺艺委会顾问,以前剧院一有新戏他都要去看一看,但近两年因为身体原因,他很久没去看戏了。他说:“说实话现在好多新派话剧我也看不懂,跟我们的观念也不一样,西方现代主义文学是对一战结束后西方精神危机做出的反映,或是逃避现实,或是对人生的绝望,和我们国家正在大力创新、前进的现状很不一致。”

1988年冬天,应《文汇报》和上海对外文协的邀请,北京人艺带着剧目《茶馆》《天下第一楼》《推销员之死》等去上海演出,在座谈会上引起了大争论,其矛头指向中国话剧走过的现实主义道路。上个世纪80年代,正是西方现代主义戏剧大量被引入中国的时期,北京人艺的风格、路线也随之有所改变。到了90年代,转入到对市民生活、日常生活的关注。2011年,北京市委宣传部领导同志前往人艺调研时提出了“勿忘人民”四个字。

“如今我们国家发展,经济增长,网络普及,有的人盲目崇拜西方的现代主义、后现代主义,尤其是在艺术上,追求个人自由意志的发挥,个性的凸显,认为这才叫艺术。原来我对自己没有那么大的自信,后来有幸遇到了焦菊隐、老舍、曹禺这些名家,到了晚年,我才弄懂了一点东西。我的晚年,生活得非常愉快。我还尽量在写一些东西,为人艺做一些事情。”郑榕觉得盲目崇拜西方,说明缺乏自信,把西方所有的理论都当作普遍真理来看待、接受,认为只有西方的才是最好的,这是错误的:“我们是需要借鉴西方,但在向西方借鉴时,不能滥用外来的理念,要在切实考量中国国情的基础上,整合进我们自身的价值追求。”

“文革”以后,“人艺”很注重艺术总结,郑榕也写了不少表演方面的研究论文,逐步求得学习的深入,这么多年来他写出并刊发了许多文章,在“北京人艺”建院60周年写了文章《北京人艺昨日、今日、明日》,“《甲子园》后话甲子”。曹禺去世10周年,郑榕写了《三问曹禺院长》。纪念焦菊隐导演诞辰110周年,他也写了文章《话剧表演的民族化实验之路》,还写了《外来戏剧风格的本土化与民族化》、《演剧与认路》等。这些文章被一些报刊刊登、转载。去年底郑榕参加了BTV《光荣绽放》的录制,他告诉记者,节目中把他在《茶馆》《雷雨》《龙须沟》里前后不同时期的表演片段剪出来,让观众更直观的看到他表演的改变,他觉得很有意思。今年央视《向经典致敬》请到郑榕,他坦言初听这个栏目的名字感觉有点压人:“我不敢参加,后来他们解释指的是经典剧目,我就参加了。”郑榕老师一直是这样的谦虚,虽然一直写作,他仍旧认为自己读的书不多,唯有勤奋和严谨。93岁的郑榕一生为艺术正直严肃,一生的岗位只有一个那就是舞台,在观众的喝彩与认可中找到自己。幕后吃苦从容淡定,台下流汗炉火纯青。回首这一程,尽在别人的悲喜中流自己的眼泪。

《武则天》剧照

电影《沧桑梨园情》,郑榕饰演京剧老生

1958年《茶馆》剧照,郑榕饰常四爷

《甲子园》剧照

老友相聚黄永玉家

做客央视《向经典致敬》

【记者手记】

一个阳光热烈的午后,坐着地铁、骑着摩拜,来到郑榕老师位于亦庄的家中。每次看到他出现在公众视线中他都坐着轮椅,知道他的腰不好,但看着他几乎弯成90度的腰,还是有些惊讶。尽管这样,郑榕老师仍旧迎到门口。他精神矍铄,目光有神,声音洪亮,听着他的腔调,总是不自然想起《茶馆》中他那句经典的台词,“我爱咱们的国啊,可谁爱我呀?”尽管后来有了其他客人,但自始至终我们对话中他都盯着我,看清楚我的问题,他做事就是这样一丝不苟。在舞台上他无时无刻不琢磨着角色,舞台下他还为着中国话剧发展操着心,郑榕老师的热情和好时光全都给了中国话剧。