略论扬州八怪诗画结合之源起与蕴含

2017-06-19田贵坤永城职业学院河南永城476600

⊙田贵坤[永城职业学院, 河南 永城 476600]

略论扬州八怪诗画结合之源起与蕴含

⊙田贵坤[永城职业学院, 河南 永城 476600]

扬州八怪既是画家,又是诗人,其画风放荡不羁,诗风韵味隽永,而且往往诗中有画,画中有诗。他们既能继承传统精华,又能革新创意。其画往往具有画与诗完美结合、浑然一体之特点,内容不仅反映社会矛盾,而且关心民众疾苦,表现出一代名士愤世忧民的社会责任意识。

扬州八怪 画与诗 源起与蕴含

一、扬州八怪诗画结合的文人画之源

文人画潮流始于唐,成于北宋。关于诗与画的密切关系,北宋画家苏轼、文同等都有独到见解。苏轼主张诗中有画、画中有诗,又主张画家描绘物象与诗人相同。文同对此也不谋而合:“诗不能尽,溢而为书,变而为画,皆诗之余。”二人皆认为:诗是画的内涵,画则是诗的外溢,诗与画实质是一个密不可分的统一整体,并且二者具有同一的规律性。此种观点,既能成为我国文人搞创作的表现形式,也能从中体现文人画的美学思想。古代文人画家大都以审美感受的形式去描绘客观物象,作品皆是“诗中有画、画中有诗”、“诗情画意”。这就扩大了绘画的表现力和感染力。

元代是文人画的鼎盛期。由于元统治者重武轻文,导致大批文人从事绘画。其中最著名的文人画家有黄公望、王蒙、倪瓒、吴镇,即“元四家”。他们的画大都描绘一种士大夫阶层的孤傲、空虚的情感。此时期,诗、书、印已正式进入画面。它们不但成为布局的组成部分,而且直接抒发画者的心声。至此,诗、书、画、印始成一体,标志着文人画的形式日臻完善。

明代画家不仅诗、书、印兼长,而且又继承了“诗情画意”的传统。一些画家重视从社会生活中吸取诗情画意。明末一些画家认为“士气”即为“气韵”,文人画之气韵在于笔墨,因此,他们错把笔墨技巧、形式看成绘画艺术的目的,读薄了“诗”与“画”的联系,忽视了“诗境”对“意境”的开拓作用。到了清代,明代文人画之精华部分,就为扬州八怪反映现实的诗情画意作品开辟了途径。以文人画而言,扬州八怪的画风可谓放荡不羁。他们既是画家,又是诗人,同时又能诗画结合。其诗画内容能反映社会矛盾,关心民生疾苦。

李方膺《菊花图》

二、扬州八怪诗画结合之绘画社会内涵

我国的诗歌自春秋以来,都是用现实主义传统去反映现实社会。扬州八怪诗画作品不仅能反映诗情画意相互交融的传统,而且在文人画中又发展重现了绘画社会作用的传统。

中国画从古至今,以题材而言,人物画发展最早,开始它就较重视绘画的功能作用。汉代最早提出:“恶戒世,善以示后。”(《鲁灵光殿赋》)随后,南齐谢赫曰:“图画者,莫不明劝诫,著升沉。千载寂寥,披图可鉴。”(《古画品录》)到了唐代张彦远且云:“夫画者,成教化,助人伦,穷神变,测幽微。与六籍同功,四时并运。”(《历代名画记》)

文人的花鸟、山水画之后,一些出类拔萃的文人画家,并不满足现状。在扬州八怪以前,个别文人画家已在诗画结合中探讨诗情画意、相互融通。但他们在这方面的发展,都没有扬州八怪作品表现的喻意充分、深刻、突出。

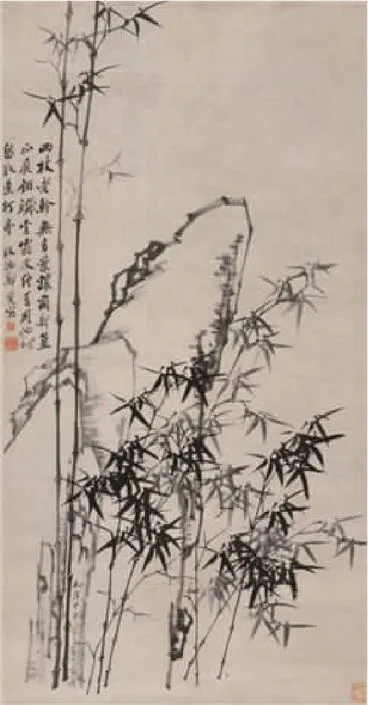

郑燮《竹石图》

总之,扬州八怪继承了前代画家“诗情画意”之传统,他们大都诗画兼长,并且重视从自然景物和社会生活中吸取诗情画意,用诗情画意的诗画结合作品来反映现实社会生活,表现志士之忧。

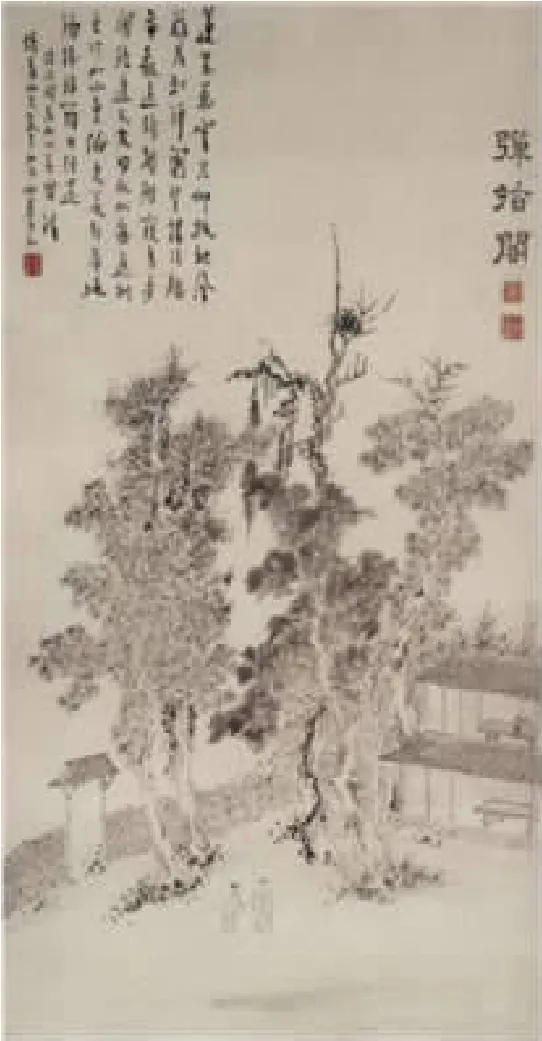

高翔《弹指阁》

[1]王延寿.鲁灵光殿赋[A].萧统.昭明文选[M].北京:中国戏剧出版社,2002.

[2]谢赫.古画品录[M].北京:人民美术出版社,1962.

[3]张彦远.历代名画记[M].杭州:浙江人民出版社,2011.

作 者:田贵坤,毕业于河南大学美术系,永城职业学院副教授,研究方向:美术教育。

编 辑:赵红玉 E-mail:zhaohongyu69@126.com