突破观念,核心素养再认识

2017-06-15项阳

项阳

当我成为一名特级教师的时候,一位前辈对我说:“你要把你的课堂教学上得富有教学思想”;当我走上一个校长岗位的时候,优秀的前辈校长这样对我说:“你要把学校的课程建设好,这是学校站起来向上发展的关键力量”;当我带着学校在课程改革之路不断的努力当中,一位资深的老局长对我说:“只有把学校的体制进行突破和变革,这所学校的发展才能够有空间”。但是我们一介校长,真的很难去突破诸多体制的问题,于是在这个时候我遇到了教育部一位优秀的前辈,他对我说:“所有你想解决和突破的这一切都可以回归于从学生核心素养入手。”

我的观念就是在一次次与高手对话中发生转变,都激励我更好思考教育的深层次问题。“这是一个更好的社会,更好的制度的降临并不是'自动'的,观念的变化是必要环节。”(摘自《观念的水位》一书)。落实这个核心素养我觉得首先应该是原有观念的突破,其次是新有观念的升级,最后践行观念的创新。幸运的是本人在探索学生核心素养问题过程中,恰逢深圳本土也在热烈讨论中,而又有幸再访台湾,也了解了台湾的核心素养。

一、“素养定义”没有停止过诠释,比较反思中“突破观念水位”

关于核心素养,或者说素养的定义至今整个世界的教育领域都没有停止对它的诠释。

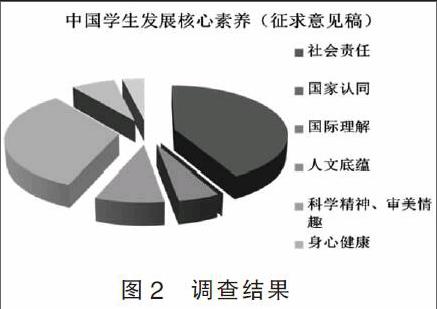

中西方国家根据本国的培养目标和国情确定了各自的国家层面核心素养。我们国家提出的学生核心素养,早期起源在2010年的新一轮国家课程改革,在这次的课改中随之产生很多的素养概念开始蜂拥而出,“语文素养、人文素养、科学素养、思维素养、艺术素养……”,真是眼花缭乱。在2014年,出现国家层面提出核心素养包括品德与能力两个部分,品德包括个人修养、社会关爱、家国情怀三个部分;能力包括自主发展、合作参与、创新实践三个部分。在2015年深圳在全国率先出台特区学生八大素养出炉——品德、身心、学习、创新、国际、审美、信息、生活。在2016年教育部开启了征求了一个九大素养的建议,其中包含“社会责任、国家认同、国际理解、人文底蕴、科学精神、审美情趣、身心健康、学会学习、实践创新。

到底哪些是核心素养,什么样的是最合适的,哪些最容易被人们认同。就在2016年底的一场中国各市组成的教科院联盟仍在深圳探讨这个话题,渐渐其他各界也都纷纷参与讨论,没有休止符号,仍在探讨的道路上,最终以心理学家为主要研究者的团队初步确定了的核心素养“文化基础、自主发展、社会参与”,综合表现为人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新。在台湾我们了解到他们的核心素养是“自发、互动、共好”,在与主讲教授的对话中我们发现,这三个核心素养的诞生历时100多场讨论,经历了十年。那么,我们是否可以得出这样的一个阶段性思考结果:今天的“定义”还不是最理想的,对他做出一个完美的诠释为时尚早。我们的教育观念是否也因为没有唯一,而尝试突破呢?

二、“素养因素”没有恒久的答案,调查反观中“升级观念水位”

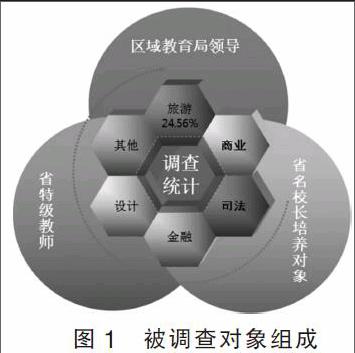

坚信教育是一个漫长的过程,并善于等待的教育家是令人敬佩的,我希望自己循着他们的步伐去坚守。最近我做了这样一份调查问卷,通过这些群体反观我们教育的核心素养问题。被调查对象来自于特级教师、广东省名校长的代表,在教育界较活跃的不同省份区域的教育局长,还有各行各业的精英代表,这些精英代表他们大部分就职于一些上市公司的企业。

在这份调查问卷当中我发现,我们深圳提出的八大素养所有最高票都投给了核心“品德素养”,其次为“身心素养”。

通过调查我们发现国家2016年提出的这个“核心素养”讨论稿,这部分群体把大多数的票投给了“社会责任”,也有一部分的票两个都投给了“身体的健康”。

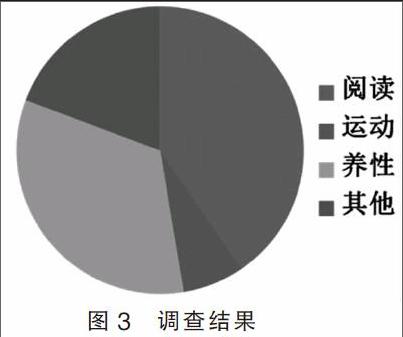

最近网上也热传说核心素养没别的,就是三大点,一个是阅读,一个是运动,一个是养性,在这次调查中所有人把目光更多的是集中在“阅读”上。

在关于“站在此刻这个时代做个展望,您觉得未来学生素养落实更应该重视哪方面”的调查中,调查者大多把票投给了家庭教育。

目前国家正在大力提倡提升家长素质,如培养“伟大妈妈”、“家庭教育指导师”等,是有一定必要性与前瞻性的。

基于以上调查,我的观念发生了升级转变——人云亦云的未必是正确的,时代的发展让我们不仅要延续历史精华,更要与时代裂变发生保持同步提升。关于“核心素养”我思考了这样的四个主题词,不变的核心是“责任+健康”,落实点就是“阅读与家庭”。观念往往就是“将那些过于霸道的声音拧小,将被屏蔽的声音放大,将司空见惯的思维方式打上一个问号,将盒子里的光释放出来,打破我们原有的一个思维概念”。

三、“践行素养”没有唯一的句子,课程变革中“创新观念水位”

“让心灵承载希望,用观念促成落实。” “践行素养”没有唯一的句子,也没有唯一的行走方式。不同的环境、不同的时期,我们采用的行走模式都是不一样的。我所在的学校是一个有20多年历史的学校,学校教师平均年龄超过45岁,想落实核心素养,传承历史容易,突破创新是难上加难。基于福民小学的发展特点,为了让核心素养落实到位,我们提出了以国际背景下的一个课程改革的架构,我们学校近五年分別设计了互访课程融合、体验课程融合、公益课程融合、交流课程融合、引进课程融合、网络课程融合(网易公开课)、PYP课程融合(全课程)。

此外,学校还做了一种“微课程”,就是把我们身边所有的责任,所有的一切资源,都能成为我们将素养落实到位的地方。践行“无处不教育”的理念。如全校孩子们每周五共同上的“爱。梦想。自由故事系列”微课程,学校通过一个个故事讲述与互动,把责任和希望种在孩子的心中。

在践行这种微课程时,需要不断有创新精神。例如,学校正在面临着重要的一个时期——教学楼改建,那么如何将这个破裂不堪的糟糕恶劣的环境成为落实核心素养的契机。学校设计了两个微课程。第一个微课程是我们启动了“化茧成蝶”的开学典礼,我们让孩子看到每天一个更美好的未来,都是要经历一个痛苦的蜕变过程。那一天,校级领导都带着蝴蝶的面具,带上了蝴蝶的翅膀,在校门口迎接孩子典礼上和全校一千多个带有亲自手工做好的蝴蝶头饰,与孩子们一起放飞了梦想。这个故事可以说是成功的,一开始所有的老师并不愿意为孩子做这些,当我们播放了神圣的玛利亚学校开学典礼,当我们诉说着这个课程的创意理念,全校的人都努力起来的时候,我们老师发现,她和孩子一起在成长,他们展望的都是这个福民的未来,当天的震撼与喜悦是超过了他们的设想。

第二个微课程在设计的萌芽阶段就失败了。我所以想以此举例,就是让我们在一个失败的案例中思考观念对创新的束缚,思考观念对核心素养落实的制约。依然是这栋大楼,有一天门卫告诉我说:“项校你得管管,那些工人们穿着短裤打着赤膊,站在那里看我们的孩子,形象非常不雅。”,很久前我就一步步设计孩子成长与大楼建设相连。听了师傅的话,我想到了这样一个问题,如何让工人珍惜他这工作,如何让工人在建大楼的时候多一份爱心,又如何让我们的孩子体验到盖大楼工人的艰辛和这里面的一种技术。于是我设计了一个“一千个平安果计划”的微课程,当时希望每一个孩子准备一个苹果并在上面栓根红绳,写上一份祝福语,我们每周都把一个班级的苹果备好,孩子们共同作画画出未来教室的畅想。由有设计师之梦的、建筑师之梦的、房地产开发公司老板之梦的孩子们做代表带着作品与苹果,由父母和教师陪同一起去送到隔壁的工地,做一个真诚的拜访。

但是当我的课程设想提出之后,所有的行政都反对,因为他们认为“安全第一”——孩子不能进入工地。于是我们退了一步,让对方的工人每一周来我们学校和我们的孩子进行10分钟的对话,了解一个建设的过程。结果我们依然遭到了反对,施工方认为,这10分钟将严重影响工程的推进。其实他们永远都不知道,如果哪位工人在这辈子能走进这样的课堂,知道他建设的这栋大楼,是给孩子一生是奠定基础的,我相信他一定是融于一种责任和爱去建设这栋大楼。我也相信我们的孩子在这个对话中,会更珍惜这个大楼的落成,会学到更多的东西,包括在未来能够为社会承担更多的责任,最终这个计划在学期的最后一天,由一个表现最棒的班级做代表,将平安果摆成了“心型”赠送给工人师傅和设计师,孩子们也聆听了他们的教诲。

2016年底是我二次探访台湾教育,在台湾我们走访了不少幼儿园、小学、职业院校和大学,我们深刻感受到每位校长都极其值得敬佩,他们的观念也在一次次突破,学校课程来自学生需要,考虑学校未来,课程的建设与核心素养紧密联系在一起的关键所在是观念是否正确,并是否有勇气去坚持,他们都做出了示范。

坚持慢教育,坚持远教育,才能让我们的核心素养真正落实,才是坚持是做“人”的教育。

责任编辑邱丽