单则史料在高中历史课堂教学中的运用

2017-06-15朱志斌

朱志斌

刘军教授认为,历史材料“指可供历史学习和研究之用的所有资料,包括文字、传说、遗址、遗物、图表、数字、影视作品等等,即文字的、口头的、实物的、综合的四类。”显然,这是一个涵盖了所有物质性历史课程资源的广阔定义。从历史课程资源的视角去把握历史材料,可拓宽学生搜集资料的视野,适度降低材料处理的难度,有利于将处理历史材料能力向学科外延伸,有利于培养从事各项工作的公民应该具备的基本技能。

第一步:分析史料结构

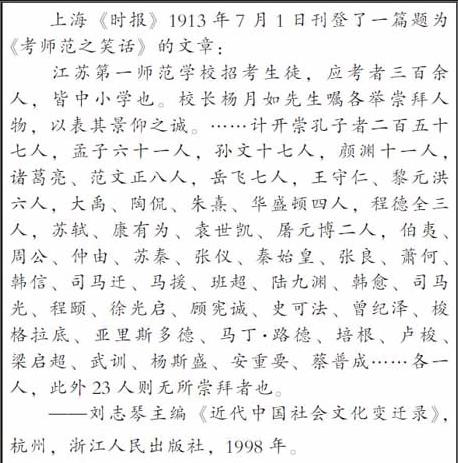

从历史的角度来看,无论是什么史料,基本上可以按照“6W”把史料分解成六部分,即:谁(Who)、何时(When)、何地(Where)、何事(What)、为何(Why)、结果如何(How)。换一种说法就是人物、时间、地点、经过、原因、结果。如果把这六要素串起来,就可以概括成一句话:某人某时在某地做了某事出现了某种结果。例如下面这则史料:

这则史料结构是这样的:上海(地点)《时报》1913年7月1日(时间)刊登了一篇题为《考师范之笑话》的文章,内容及结果详见材料。

第二步:在历史背景下多角度解读史料中的人和事

史料中包含着丰富的人与事,我们在解读史料时候要把这些人和事放在具体的历史背景下多角度切入才能理解正确。如上则史料,这份答卷实际上是个难得的“民意测验”,应答的对象“皆中小学也”。从数量上看,在300余学生中,崇拜孔孟者即有200多人,占应答人数的2/3,如果再加上儒学的其他名人,得票遥遥领先,居绝对优势。从对象上看,答卷中崇拜宰相、将领者较多,但崇拜皇帝者极少。从地域上看,南方孙文受人崇拜,得17票仅次于孔孟,崇拜袁世凯的较少。从中外对比上看,西方政治家、思想家,在中国已获得少数人的崇拜。

第三步:提出问题,深层理解史料

对史料进行结构上的解剖后,如果继续提出有针对性的问题,就可以从“知识与技能”延伸到“过程方法”。

问题1:从材料看,当时中小学生主要崇尚的是哪种思想?结合时代背景简要分析这种现象的原因。(当时中小学生主要崇尚的是儒家思想,是因为辛亥革命虽推翻了封建帝制,但存在浓厚的封建思想意识;袁世凯政权在文化教育领域内掀起尊孔复古逆流。)

问题2:当时中小学生崇拜宰相、将领者较多,但崇拜皇帝者极少说明了什么?(说明辛亥革命推翻了专制帝制,皇帝的神圣光环在较有知识的读书人中已经不存在了。)

问题3:孙中山先生是当时中小学生崇拜的人,这是为什么呢?(这是因为孙中山领导辛亥革命,结束了两千多年的封建君主专制制度,建立中华民国,使民主共和观念深入人心,推动中国历史的发展。他忧国忧民,勇于承担历史责任,拯救民族于危难之中。)

问题4:南方孙文比北方袁世凯得票多的原因是什么?(受南方舆论影响较大,民国初年南北文化的差异端倪可察。)

问题5:西方政治家、思想家,在中国已获得少数人的崇拜反映了什么现象?(反映了近代西方文化逐渐传入中国的历史状况。但是中学为主,西学为次,体现广大中国知识分子的文化重心未發生根本转变。)

当然,单则史料的运用无论是在方法或是在思想教育上都会有很大的局限性,这就需要多则史料的综合运用了。

(注:本文系广州市教育科学“十二五”规划课题《社会主义核心价值观视域下的高中生历史学科核心素养培养实践探索》的初步成果,编号:1201543258。)

责任编辑魏文琦