基于《浮力》内容的七版本教材分析

2017-06-10蔡孝文周新雅周行吕露

蔡孝文+周新雅+周行+吕露

摘 要:本文针对各种版本的教材从“认识浮力”的引入、概念描述、探究性实验安排等几个方面分析《浮力》这节内容的异同和优缺点。

关键词:浮力;教材;分析比较

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2017)5-0070-3

我国现行初中物理教科书有多个版本,在内容与结构上存在诸多不同之处,针对部分教师把单一教材(教科书)作为唯一教学标准常常出现教学偏差的现象,分析和比较这些教材,能为老师更好地教和学生更好地学提供相应的理论指导,各种版本的教材其实也是很好的参考书。

1 七种版本教材“认识浮力”引入的比较

1.1 七种版本教材“认识浮力”的引入

人教版、苏科版、沪科版、教科版、上教版都是向学生展示图片或进行实验来介绍浮力,并在此基础上给出浮力的定义;沪粤版和北师大版则是向学生演示实验或让学生自己动手做实验,通过实验现象,让学生认识浮力,并总结出浮力的定义。如表1所示:

物理学是一门以实验为基础的学科,物理学的基本规律大都是在实验的基础上归纳总结出来的。通过演示实验可以更好地激发学生学习物理的兴趣,使其积极主动地投入到学习中,某些物理概念比较抽象,学生不好理解,让学生动手自己做实验,亲历物理知识的生成过程,有利于加深学生对物理概念的理解。因此,通过表1的比较可以看出,沪粤版和北师大版教材在内容结构上的安排明显有别于其他五种版本,足见其的一番良苦用心。

1.2 七种版本教材“浮力”概念的描述

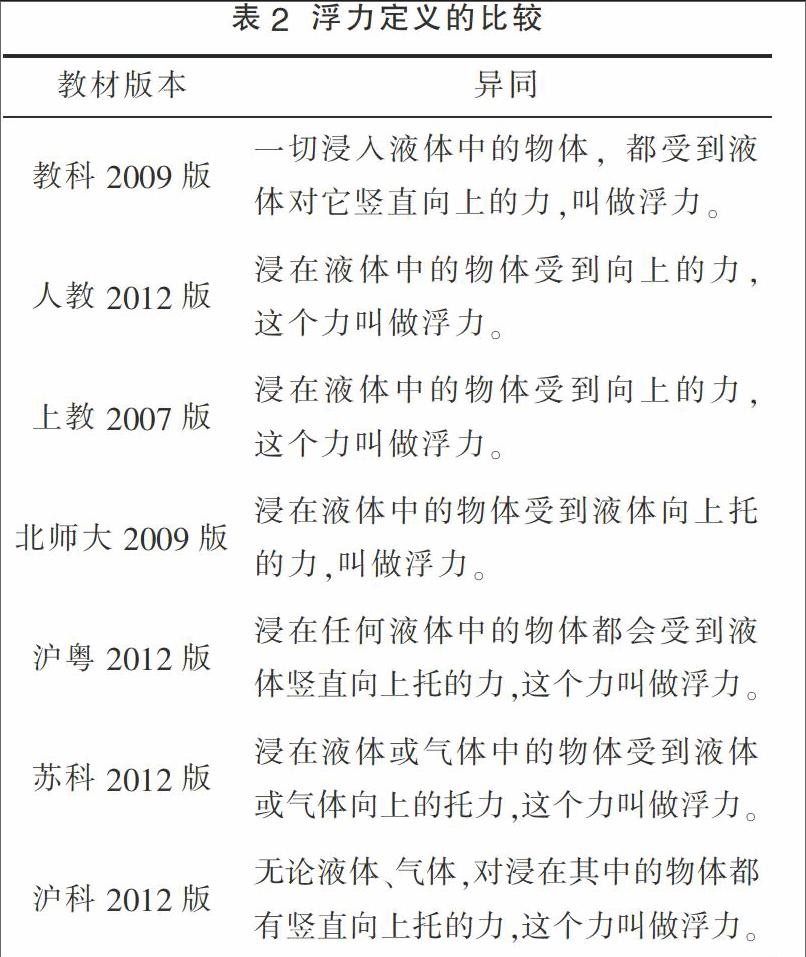

七种版本教材“浮力”的定义不尽相同,主要差异在于浮力的方向和物体处于何种物质中的描述,如表2所示。

从上述的表格中不难看出,不同版本的教材描述浮力的定义有些许差异。我们应该教给学生一个怎样的“浮力”定义,是一个不可回避的问题,可以从以下几个方面进行考虑:

(1)浮力产生的原因:浮力是由于流体对物体向上和向下的压力差所产生的。因为上下表面的压力差与物体上下表面形成的压强差有关,液体和气体统称为流体,所以浮力与液体压强和大气压强有关。

(2)浮力的方向与什么因素有关:在地球上,由于液体、气体对物体表面的压力都源自于自身的重力,所以浮力的方向与重力方向有关。物体浸在液体或气体中,前后、左右受力平衡,因此浮力的方向是竖直向上的。

(3)在对浮力教学的过程中是否要提及气体的浮力,课程标准中提到:通过实验探究了解液体压强与哪些因素有关。知道大气压强及其与人类生活的关系。了解流体的压强与流速的关系及其在生活中的应用。

从上述表格中可以看到大部分教材只針对液体的浮力,不涉及气体的浮力。这样不利于学生对浮力概念的正确认识,也不利于后面的教学,达不到课程标准中的要求。从“浮力”定义的描述用词“一切”与“无论”、“浸在”与“浸入”、“托”的使用上看,值得老师们思考和准确拿捏。

1.3 七种版本教材“探究空气浮力”实验的描述

沪科版教材上有演示探究气体浮力的实验,并会让同学深入探究,通过实验现象总结浮力的概念,如表3所示。

通过让学生自己动手探究气体的浮力,可以让学生更加准确、全面地理解浮力的概念。

1.4 七种版本教材“探究性实验”的安排

七种版本教材都有安排探究性实验,但在细节上有所差别。例如:“探究浮力大小与哪些因素有关”,北师大版和沪粤版是提出猜想—设计实验—进行实验—记录实验现象(书上有详细的步骤,并设有填空)—归纳总结(设有填空)。其他版本都是提出猜想—设计实验—进行实验—记录实验现象(省略)—归纳总结(直接给出一段完整的句子)。具体内容如表4所示。

初中物理除了让学生掌握物理基础知识还注重培养学生的科学探究能力。在对问题的探究过程中,学生应积极参与、动脑筋思考、动手操作、了解和掌握实验的全过程、加深对知识的理解。北师大版和沪粤版在培养学生的科学探究能力方面有了不一样的呈现方式和突出要求。

2 七种版本初中物理教材比较研究的启示与思考

2.1 初中物理概念教学也应严谨

在初中物理概念教学过程中,我们给学生的定义即使是阶段性的,也必须是去伪存真,不能让学生在潜意识中形成偏离发展方向的、错误的认识[1]。如果教师在教学中处理不当,学生容易将概念定位成浮力由液体产生,而忽略了实质,浮力是由压强差造成,不利于后面阶段的教学。这样的描写可能使初中学生在潜意识中对浮力概念的构建“偏离正道”,因此初中物理概念必须具有严谨性。

2.2 注重呈现物理知识的重演过程

教师不是简单地把物理知识呈现给学生,而是要带领同学们经历一个由“潜在”到“存在”的重演知识的发生过程。教师要鼓励学生自己概括、推理、证明,培养他们分析问题和讨论问题的能力。在科学理论发展的过程中恰恰存在着学生必须要感受和体验的缄默知识。

2.3 创造性地“用活”各版本教材

部分教师常常把单一教材(教科书)作为教学标准,极易出现教学偏差,物理教师特别是初级物理教师需要广泛收集教材资源,多分析各版本教材。从课标和学生认知规律出发,深入分析教材资源,了解编者的编写意图,根据学生的实际情况对教材进行取舍、扩充、重组,创造性地“用活”新教材,真正做到用教材教[2],用一个崭新的思路去整合教材。

参考文献:

[1]朱柏树.三种版本初中物理教材“速度”概念的比较及教学策略[J].教学与管理,2016(1):71-73.

[2]邹芳,周新雅,吕露,朱玲慧.基于“重力”内容的各版本教材分析[J].中学物理教学参考,2016,45(8):2-3.

(栏目编辑 邓 磊)