白酱香

2017-06-10闫自寒

闫自寒

磨白酱的时间在春天。

清明前后,土墙边的杨树和柳树都绿了。毛茸茸的飞絮落到蜘蛛网上,一颤一颤的,蜘蛛兴奋地爬过来四处张望。下面的蒲公英花苞正等着一个好日子,朝蜘蛛网上方的天空开放。

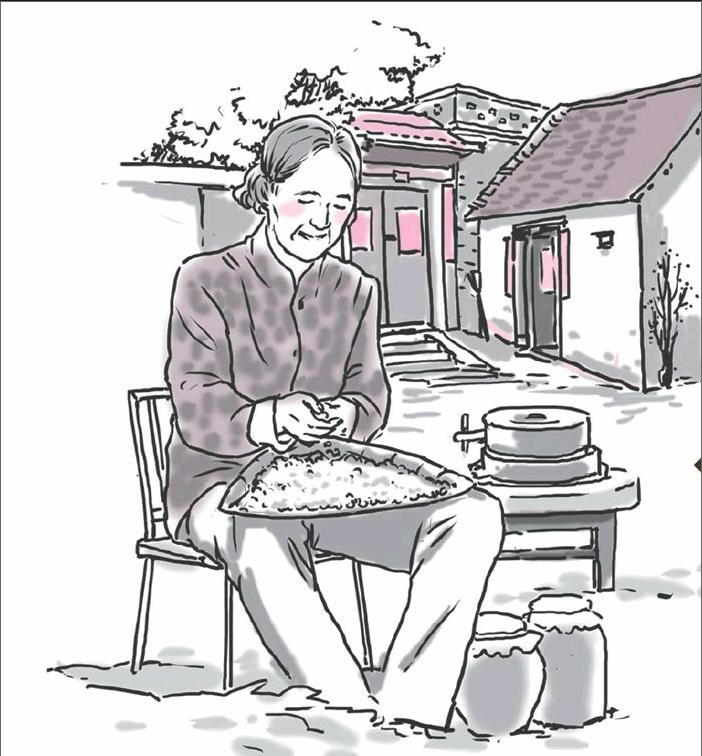

到了选定的日子,祖母很早就开始准备。先把袋子里的黄豆倒在簸箕里,一同倒出来的还有隔年的灰尘,轻烟一样四下飞散;再用簸箕簸出杂质,“唰啦啦,唰啦啦”,小石子和碎颗粒有节奏地弹跳到地上。剩下的豆子,祖母也要一颗颗仔细挑拣,把不饱满的、被压扁的豆子都择出来,然后把簸干凈的豆子泡进瓷盆里。泡上一天一夜,等豆子泡涨之后捞出来,煮熟备用。

整个院子豆香弥漫。祖母通常会先拿个小瓷碗,盛上半碗豆子,洒点儿香油,让我先解解馋。喷香的豆子,沙软的口感,多年来一直令我难忘。石磨转动的声音隔着一堵矮矮的土墙传到街上。青砖垒成的墙基,上面摞了土坯,缝隙中还露着麦秸秆的硬茬儿。鲁北的农村有很多这样的土墙。夏天,丝瓜、扁豆、葫芦的藤蔓沿着土墙攀援到邻居家的院子里。一串串的花,风一吹,两个院子都有晃动的花影。两家的女主人也常踮着脚攀着墙根咬耳朵,一边嘀咕着什么,一边窃窃地笑,仿佛舌根下藏着的秘密终于找对了人家。时间久了,土墙的某个地方被磨得十分光滑。猫儿就常踩着那儿跳上去,若有所思地瞭望一会儿,然后“嗖”的一声,便没了影儿。

煮熟的豆子蒙上一层纱布,放在瓷盆里。瓷盆放在石磨的旁边。石磨在四奶奶家的院子里,旁边站满了来磨白酱的婶子大娘们。每年秋天,石磨被一垛厚厚的稻草淹没。冬天过后,稻草垛变成草帘子,石磨又开始显露出来。四奶奶家的院子,干净得可以做打谷场。几张伟人的画像挂在屋里的墙壁上,散发着一股陈年的味道。四奶奶经常做酱。夏天,把煮熟的豆子蒙上一层纱布,放在屋檐下的簸箩里晒着,不时发出一股干燥的类似牛粪的味道。等到簸箩里的豆子能拔出丝来的时候,再装进坛子,撒上盐,上面用报纸包好的砖头压实。等到发霉、发软、发甜了,酱就算做成了。四奶奶装酱的坛子是黄褐色的,放在墙角。这样的酱,可以一直存放到冬天。

白酱存放的时间却很短,最好是现磨现吃。这是开春后,第一次隆重地做吃食的时刻。石磨旁围了那么多人,有来做酱的,有来串门的,有循着笑声过来凑热闹的,似乎大半个村子的妇女都聚在了一起。我和小伙伴们兴奋地在人群中钻进钻出,看着那些圆鼓鼓的豆子变成白色的浆汁,沿着石磨的边缘一点点流下来,看祖母把磨好的酱一碗一碗地分给乡亲,只觉得心里有一团火,会同那些分发的情谊一同传了过去。多年后,我读纪德的《人间食粮》,其中有这样一句:“春天常驻我心问,而我在旅途中所见的天光水色、幼鸟的孵化、盛开的鲜花,我觉得无非是这内心春天的回声。”我觉得他说到了我的心里。

白酱磨好,放在瓷碗里,用曲曲菜、苦菊和小葱蘸着吃,特别下饭。即便没有菜可配,单是闻到那气味,便觉得十分清香。那是四月的天气,梁燕呢喃,毛茸茸的鸡雏跟着鸡妈妈在房檐下晒太阳,睁开眼,一脸天真。

佳作点评

这是一篇充满诗意的散文。一碗白酱,凝聚了多少难忘的温馨回忆。小作者通过行云流水般的文字,为我们勾勒出一幅幅美好的画面,字里行间流露出对故乡的热爱和依恋。那白酱的清香中蕴含的是温情脉脉的邻里关系,是恬静安详的乡村生活,是天真美好的少年时光。

(安澜)