关于大学生微公益参与形式的调查研究

2017-06-10张鸿燕汪博文杨清华程雪昕然

王 萍 张鸿燕 汪博文 杨清华 程雪昕然

河南师范大学,河南 新乡 453007

关于大学生微公益参与形式的调查研究

王 萍**张鸿燕**汪博文**杨清华**程雪昕然

河南师范大学,河南 新乡 453007

近年来,随着经济和文化的发展,以信息技术为载体的微公益引起了大学生的广泛关注和积极响应,如何提高大学生微公益参与度具有重大意义。本文主要就大学生微公益参与形式这一问题进行调查研究,分析大学生在选择微公益参与形式时出现差异化的原因,并为提高大学生微公益参与度提出可行的解决方案。

大学生;微公益;参与形式

随着互联网和信息技术的快速发展,以网络信息技术为载体的微公益迸发出强大的力量。微公益以其一种简便易行、高效快捷的公益模式日益被社会所认可和关注,人们的公益参与理念也不断增强。而微公益作为一种新型的公益模式,一出现就在大学生群体中得到了广泛的关注与积极的响应。

为了更好地了解大学生微公益参与形式的有关情况,我们以新乡市五所本科院校,河南师范大学、新乡医学院、河南科技学院、新乡学院、河南工学院的在校大学生为对象,通过问卷调查法和访谈法来了解大学生微公益参与形式的现状,研究其中存在的问题,并对其提出行之有效的引导策略。

一、“互联网+”时代大学生微公益参与形式现状

(一)大学生微公益参与形式多样

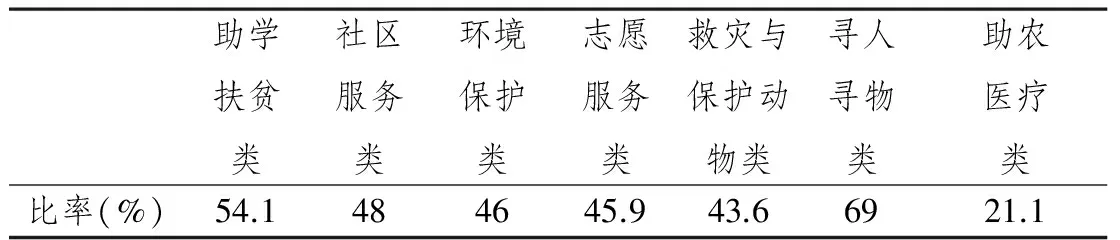

表1 大学生参加微公益的形式

通过以上数据显示,参与助学扶贫类的微公益活动的大学生人数为486人,占总人数的54.1%,除此之外,还有较多选择参与社区服务类、环境保护类、志愿者服务类等方面的微公益活动。

(二)大学生微公益参与方式选择呈现出差异化趋势

经过调查,差异化主要体现在以下几个方面:(1)性别差异;(2)有无职务差异;(3)家庭经济背景差异;(4)年级差异等。本文中仅对性别差异做详细说明。

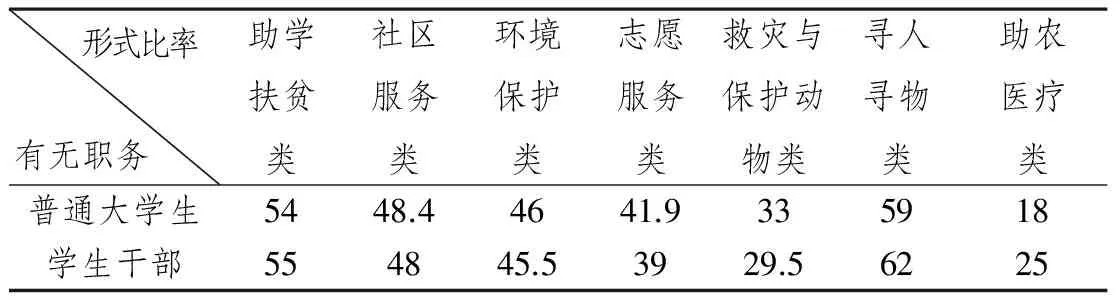

表2 普通大学生和学生干部参加微公益活动的形式选择对比

通过表2数据发现,普通大学生和学生干部参加的微公益活动基本相同,比例也相差不大,除了寻人寻物类活动都参与比较多之外,最明显的差异在于助农医疗类的比例。学生干部明显高于普通大学生。通过访谈新乡医学院的学生干部我们了解到,学生干部会有更多的机会参与暑期的医疗服务队,一方面因为学生干部的能力相较于普通的大学生可能更强,在选拔过程中占优势;另一方面,学生干部有更多的参与机会,团委、学生会等组织依据自身发展需要会开展类似的活动,学生干部会作为组织者和宣传者参与进去,更加了解活动流程。

(三)大学生微公益参与存在问题

根据调查发现,大学生在微公益参与上存在以下几个问题:(1)高校微公益线上平台设立亟待加强:线上微公益存在不受时间地点的局限、信息发布自由等优势,用途广泛,因此其成为微公益发展的重要形式和途径。根据调查发现,只有近四成高校存在专门的微公益线上平台,这对于大学生参与线上微公益、获取信息等方面是非常不利的。(2)情感体验程度较浅:不同形式的微公益活动能够给参与者带来不同程度的参与体验。但调查显示,寻人寻物类微公益作为参与最为广泛的微公益形式,其情感体验并不深刻。不少同学表示,看似多样的微公益活动事实上由于参与程度浅、持续时间短等原因并不能带来持久的影响。(3)个体差异明显,出现参与体验“单一化”趋势:由于不同的大学生群体特征明显,同一群体往往选择相同的参与形式,造成个体微公益参与体验单一化。由于不同专业的大学生有不同的对口领域,所以在选择活动形式时会出现单一化倾向,比如师范生会较多地选择支教助学类的活动,医学生选择医疗类,这就使得个体微公益参与形式集中且单一,情感体验单调。

二、“互联网+”时代大学生微公益参与形式现状原因剖析

(一)互联网独特的发展路径拓宽了大学生微公益的参与途径

互联网以其快捷、高效的传播特征更新了人们对于媒体的认知。最近几年,“互联网+”概念的兴起、新型网络媒体的出现、大数据、云计算的技术升级为线上微公益的井喷发展提供了极大的空间,有效地拓宽了大学生微公益的参与方式,为多种形式的微公益活动提供信息传播渠道,为大学生参与提供便捷。

(二)高校对大学生微公益活动类别各有所侧重

高校本身有其自身的分类:文科类院校、理科类院校、综合类院校、医学类院校等。因为高校本身的分类不同,引导大学生参与微公益活动的类型也不同。显而易见,医学类院校倾向于引导学生参与如HIV知识的普及与防治之类的疾病科普,师范类院校则更多选择引导、帮助学生参与支教活动,这就形成了差异化的参与形式选择。

(三)大学生群体自身的特点

大学生群体大多没有独立的经济来源,依靠于家庭支撑完成本科学业的所需支出。经济条件的限制使得大学生参与微公益类型更多倾向于不需要过多的经济支出的公益活动:如支教、社区送爱心活动等。同时,大学生团体因接受过专业的学科教育,因此呈现出较高的专业素质。因此,在微公益项目的选择体现出多样性和个性化的选择特点。多样性是指,面对层出不穷的微公益活动,大学生群体学科细化、专业细分,所参加的微公益项目范围广泛、多样;个性化是指,由于专业技能和专业知识的不同,大学生个人的选择倾向因人而异。

三、“互联网+”时代下对大学生微公益参与的引导策略

(一)营造良好的社会环境,强化大学生微公益参与的情感体验

当前社会接连不断地出现急功近利、人性冷漠、信任危机等问题,社会中一些重要的东西正在慢慢的流失,这些无疑对大学生的思想产生了一定的影响。经调查发现,社会大环境正在潜移默化中影响着大学生的行为选择,大学生选择微公益参与形式出现功利化倾向。基于此种现状,就需要社会各方共同努力,构建良好的社会环境,营造诚信的公益实践氛围,树立公益“不分大小、不分场合、不分时间”的观念,引导大学生参与到更广泛的微公益活动中来,实现从个人的公益坚持到群体的公益坚守的转化,形成人人可公益的文化氛围,从而推动中国微公益事业的发展。

(二)打造“互联网+志愿服务”线上线下联动,推动大学生微公益参与

“线上线下联动”这一模式近几年在电商领域发展的很快,也产生了显著的影响,但在微公益领域内还没有大型的成熟的线上线下联动发展的微公益模式。而在互联网时代下,这一模式在微公益领域将发挥巨大的作用,需要我们去进一步开拓。在调查过程中,我们发现大多数大学生在参与微公益活动上,往往选择那些持续时间短、参与方式简便易行的微公益活动,呈现出“快、短、浅”的特点。所以我们可以借助互联网这一平台,与线下的大学生志愿服务有效对接,实现大学生微公益的可持续发展与稳定参与。

(三)搭建高校微公益第三方平台,引导大学生微公益参与

在调查中我们发现,大多数大学生选择通过微博微信等网络平台而非社团、红十字会的方式来参与微公益活动。他们认为网络平台既可以增强参与者之间的互动交流,同时又提供了一个人人参与的机会与平台,可吸引更多的人加入到微公益活动中来。由此看来,利用微博、微信建立一个专门的校园微公益平台,为大学生宣传微公益理念、发布微公益活动信息,打造校园微公益特色品牌项目,是十分必要的。高校要利用微博或微信等搭建校园微公益第三方平台,保证大学生参与微公益活动渠道的畅通,提供全方位的微公益资源信息,实现信息与资源的互通共享。同时,第三方公益平台还可以为大学生提供一个公开交流、分享活动经验的板块,以此来发挥大学生之间的相互影响力,形成动态的能量流,吸引更多的大学生参与到微公益活动中来。

王萍(1996-),女,汉族,河南郑州人,河南师范大学,2014级思想政治教育专业学生;张鸿燕(1995-),女,汉族,河南林州人,河南师范大学,2014级思想政治教育专业学生;汪博文(1994-),男,汉族,河南息县人,河南师范大学,2014级思想政治教育专业学生;杨清华(1996-),女,汉族,河南信阳人,河南师范大学,2014级文化产业管理专业学生;程雪昕然(1997-),女,汉族,江苏南京人,河南师范大学,2014级经济学专业学生。

D632.9;G

A

1006-0049-(2017)12-0025-02

河南师范大学大学生创新创业训练计划项目——《“互联网+”时代大学生微公益线上线下联动模式初探》阶段成果