不同株行距对水稻产量的影响

2017-06-09彭秀荣何爱萍贺云梅杨序春陈兰金

彭秀荣+何爱萍+贺云梅+杨序春+陈兰金

摘 要:该文以中熟中粳品种连粳7号为试验材料,研究不同株行距对其产量及其构成因素的影响,寻找稳产、高产的株行距配置。试验结果表明,实施行距33cm,株距16cm的处理能有效提高连粳7号的产量。

关键词:株距;行距;水稻;产量构成;产量

中图分类号 S511 文献标识码 A 文章编号 1007-7731(2017)10-0047-02

水稻是当前我国种植面积最大、总产最多的粮食作物[1-2]。前人分别从生育类型[3-4]、穗型[5]、源库特征[6]及超级稻[7]等角度对不同类型水稻产量及其构成因素进行了分析,也从群体质量角度对水稻高产形成机制进行了探讨,研究结果为我国水稻栽培调控和提高产量提供了重要的理论依据和实践支持。由于水稻产量除受自身遗传因素影响外,还受环境条件、栽培方式、水肥调控、病虫害防治等因素的限制[8],研究水稻品种高产的形成规律及调控机制,才能实现良种良法配套,提高产量。

1 材料与方法

1.1 试验品种 供试品种为当地主推品种连粳7号,原名“连05-45”,由连云港市农业科学研究院以(镇稻88×中粳8415)F3为母本,(中粳川-2×武育粳3号)F1为父本杂交,于2005年育成,属中熟中粳稻品种。

1.2 试验地点 试验于2016年5—11月在江苏省农垦农业科学研究院黄海农科所试验田进行。土壤为重黏土,前茬为小麦。

1.3 试验设计 设计行距、株距2个因子,行距分别为30cm、33cm2个水平,株距分别为12cm、14cm、16cm 3个水平,采用裂区设计,合计6个处理,每个处理重复3次,总计18个小区,每个小区40m2,总面积为1800m2。

1.4 肥料运筹及田间管理 施氮总量为358.2~388.1kg/hm2,基肥∶蘖肥∶穗肥=3∶4∶3.分蘖肥栽后5d和12d分2次施用。穗肥分倒四叶和倒二叶等量施用,磷肥作基肥一次施用,磷酸二铵186.6~233.89kg/hm2。

1.5 测定项目与方法 主要调查秧苗期、栽插质量、栽插基本苗、茎蘖动态、干物质积累、叶面积指数、株高、产量结构、实产等指标。

1.6 数据统计及分析 用Microsoft Excel 2007整理数据,SPSS18.0进行方差分析,处理间平均数的差异比较采用Duncans shortest significant ranges(SSR)法。

2 结果与分析

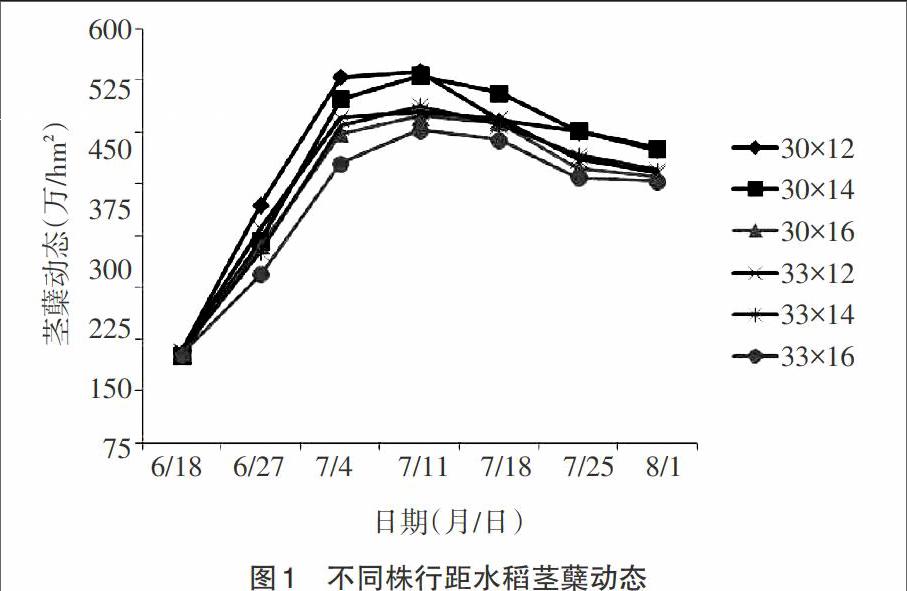

2.1 不同株行距组合对水稻茎蘖数及单位面积穗数的影响 由图1可以看出,不同处理的茎蘖数均随着时间的推移呈快速上升的状态,当达到某一峰值附近时,茎蘖数增加幅度趋缓,最终茎蘖数稳定到一个固定值。比较不同株行距的茎蘖发生的动态差异,可见行株距为30cm×12cm的茎蘖数增加最快,行株距为33cm×16cm的茎蘖数增加最慢。茎蘖数最高值集中在7月中上旬左右,随后茎蘖数逐渐减少。最终行株距为30cm×12cm和行株距为30cm×14cm茎蘖数较高,其他4个处理茎蘖数较低。

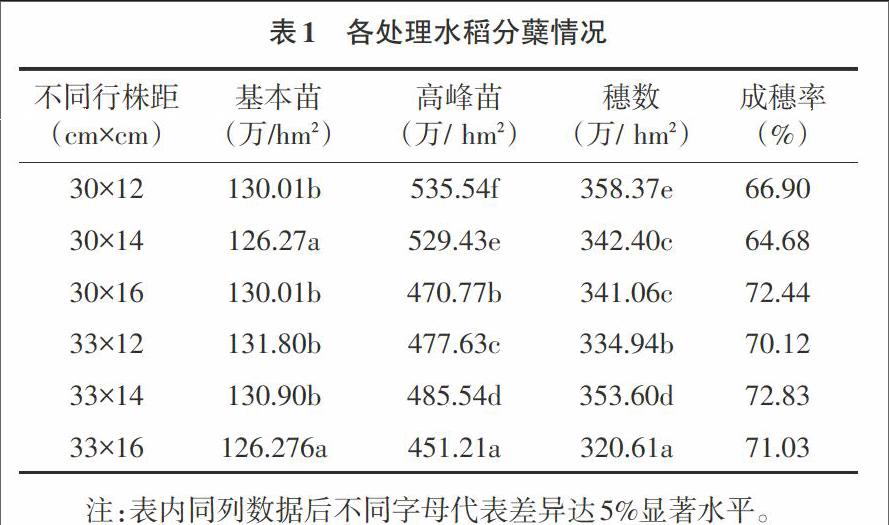

从表1可以看出,行株距为30cm×12cm和33cm×16cm的基本苗与其他4个处理之间有显著性差异,但它们之间无差异。各个处理的高峰苗之间均存在显著性差异,株行距为30cm×12cm的高峰苗显著高于其他处理。除了行株距为30cm×14cm和30cm×16cm外,其他处理的穗数之间都有显著性差异,行株距为30cm×12cm的穗数显著高于其他处理。行株距为33cm×14cm的成穗率最高,达72.83%。

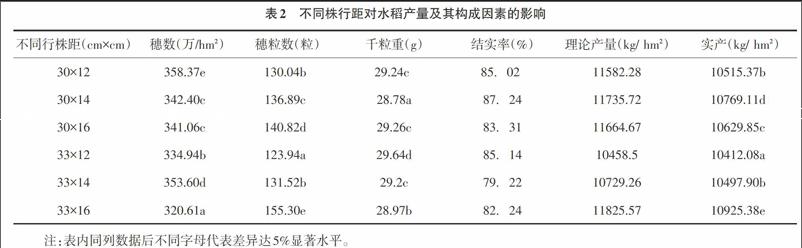

2.2 不同行株距组合对水稻产量的影响 从表2可以看出,行株距为30cm×14cm、30cm×16cm、33cm×12cm、33cm×16cm这几个处理的穗粒数之间存在显著性差异,行株距为33cm×16cm的穗粒数显著高于其他处理。30cm×14cm、33cm×12cm、33cm×16cm这3个株行距的千粒重之间有显著性差异。行株距为30cm×14cm、30cm×16cm、33cm×12cm、33cm×16cm这4个处理的产量之间有显著性差异,其中行距33cm,株距16cm的处理产量最高,达10925.38kg/hm2。

通过方差分析发现,行距间F=220.080,P(sig=0.005)<0.01,表明不同的行距的处理对水稻产量存在极显著影响。株距间F=1.518,P(sig=0.323)>0.05,表明不同的株距对水稻产量没有显著影响。此外,行距×株距间F=1.076,P(sig=0.423)>0.05,表明行距和株距之间不存在交互作用。

3 结论与讨论

在确保基本苗的情况下,合理的配置株行距,是获得高产的有效途径。本试验的栽插時间为6月11日,有利于水稻的分蘖生长。这样的栽插时间有利于行距33cm,株距16cm的处理的生长,可有效地提高连粳7号的产量,比较其他处理增产1.5%~4.9%。行距对产量有着显著性的影响,而株距对产量的影响不显著,株行距之间也不存在交互作用。这说明合理的株行距配置能有效的优化水稻群体质量,充分发挥水稻个体与群体的光合能力,协调了产量结构因素之间的关系,从而提高产量。由此可见,株行距对连粳7号的产量构成因素有显著影响。

参考文献

[1]房志勇,唐宝军,尹海庆.海南省稻作现状与发展战略[J].河南农业科学,1999(1):5-7.

[2]孙建军,王生轩,尹海庆,等.河南省粳稻新品丰产稳产性分析[J].河南农业科学,2011,40(4):60-63.

[3]龚金龙,张洪程,李杰,等.水稻超高产栽培模式及系统理论的研究进展[J].中国水稻科学,2010,24(4):417-424.

[4]张卫星,章秀福,张伟贵,等.河南粳稻南移引种的生长表现及适宜播期研究[J].华北农学报,2013,28(增刊):248-255.

[5]秦志列,王术,王伯伦,等.小同穗型水稻产量形成及物质生产分析[J].中国农学通报,2006,22(4):181-184.

[6]曹显祖,朱庆森.水稻品种的库源特征及其类型划分的研究[J].作物学报,1987,13(4):265-272.

[7]潘圣刚,黄胜奇,江洋等.秧龄和栽插密度对水稻生物学特性的影响[J].华北农学报,2011,26(3):134-138.

[8]孙建军,张洪程,尹庆海,等.不同生态区播期对机插水稻产量、生育期及温光利用的影响[J].农业工程学报,2015,31(6):113-120. (责编:张宏民)