穴位注射结合康复训练治疗脑卒中膝反张的表面肌电信号研究

2017-06-07缪萍黄怡赵俊红于瑞

缪萍,黄怡,赵俊红,于瑞

(广州医科大学附属第二医院 康复科,广东 广州 510260)

穴位注射结合康复训练治疗脑卒中膝反张的表面肌电信号研究

缪萍,黄怡,赵俊红,于瑞

(广州医科大学附属第二医院 康复科,广东 广州 510260)

目的 通过表面肌电分析探讨穴位注射结合康复训练对脑卒中膝反张患者下肢功能的影响。方法 选择脑卒中后出现膝反张步态患者56例,随机分成观察组和对照组各28例,其中对照组给予常规康复训练,观察组在常规康复训练基础上加用维生素B1穴位注射治疗。治疗前后进行表面肌电图检查和常规康复评定。结果 治疗5周后,观察组膝反张角度、Fugl-Meyer下肢功能评分 (FMA)和功能性步行分级 (FAC)、改良Barthel指数 (MBI),股内侧肌、股直肌、股外侧肌、股二头肌、胫前肌、腓肠肌积分肌电值 (IEMG)均较治疗前改善 (P<0.05),且均显著优于对照组 (P<0.05)。结论 穴位注射可以有效辅助脑卒中患者膝反张康复治疗,提高患者下肢肌力、改善步行功能,从而提高患者日常生活活动能力。

脑卒中;穴位注射;膝反张;表面肌电图

膝反张是脑卒中偏瘫患者常见的下肢运动功能障碍之一,严重影响患者步行稳定性,导致跌倒的风险大大增加。偏瘫患者的膝反张表现为患侧肢体在站立相 (即足底着地和支撑中期)负重时,发生膝关节过度伸展角度大于5°,导致重心向后移,身体有向后倾倒趋势。膝反张在脑卒中偏瘫患者中的发生率高达40%~68%[1]。膝反张容易导致膝关节损伤,影响步行能力,导致患者的日常生活活动能力和生存质量下降,所以膝反张的诊断和有效的治疗是临床亟待解决的问题。目前的康复治疗并不能非常有效地改善脑卒中患者膝反张,穴位注射具有穴位、针刺、药物相结合的优势,在这方面有较好的前景,但缺乏其对治疗效果和作用机制的系统研究。本研究采用表面肌电技术对脑卒中膝反张患者的下肢肌群功能状态进行量化评定,了解穴位注射结合康复训练对膝反张的治疗效果,对穴位注射在脑卒中膝反张康复中的作用进行客观量化的评价。

1 资料与方法

1.1 研究对象

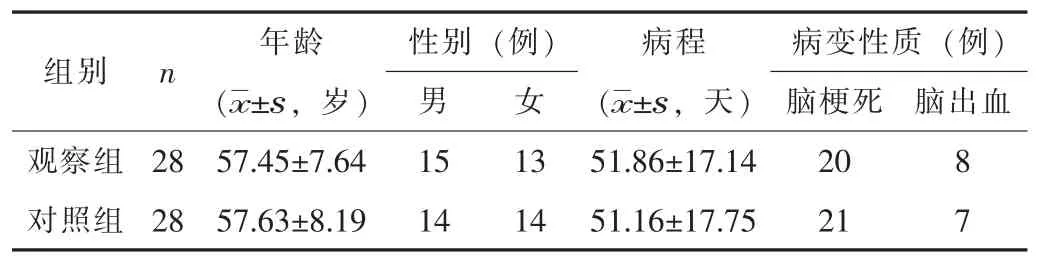

选择在我院康复科或神经内科住院的脑卒中并膝反张患者56例,均详细介绍治疗过程及有可能出现的不良反应,取得患者同意并签署知情同意书。入选标准:①符合第六届全国脑血管病会议制定的脑卒中诊断标准且经头颅MRI或CT检查明确诊断;②病程在6个月以内且为首次发病;③Holden步行功能分级2级以上。排除标准:①严重的下肢畸形或有重大的膝关节手术外伤史;②合并其他脏器疾病不能耐受康复治疗者。本试验采用随机对照方法进行组间平行对照研究。按照入选标准和排除标准遴选脑卒中膝反张病例,按入院顺序编号,采取随机号的方法分为观察组和对照组,每组28例,收集患者的基本资料。两组患者的年龄、性别、病程、病变性质等基本情况无统计学差异 (P>0.05),具有可比性,见表1。

表1 两组受试者的基本资料比较

1.2 干预措施

1.2.1 常规康复治疗训练 对照组主要给予常规康复治疗训练,采用神经促通技术、平衡训练、体位转移训练、躯干控制训练、步态训练以及上下楼梯训练、强化膝控制能力的分离运动训练。由康复科物理治疗师指导和执行康复训练,训练强度为每周训练6天,每天1次,每次60分钟,5周为一疗程。

1.2.2 穴位注射疗法 观察组在常规康复治疗训练的基础上进行穴位注射疗法。穴位注射选取的穴位分为4组:A组:百会、命门、 腰阳关、 筋缩;B组: 承山、 居髎、 委阳 (患侧肢体);C组:绝骨、 委中、环跳 (患侧肢体);D组:足三里、 阳陵泉、血海、梁丘 (患侧肢体)。常规皮肤消毒后,用一次性2.5 mL注射器吸入维生素B110 mg(2 mL),用无痛快速进针法将针刺入皮下,缓慢推进或上下提插,探得酸胀等 “得气”感应,回抽无血后将药液缓慢注入穴位内,每穴注射量0.5 mL。顺序隔日注射A、B、C、D组穴位的其中一组穴位,5周为一个疗程。

1.3 评价方法

1.3.1 常规康复评定 具体指标包括:膝反张角度电子测定、Fugl-Meyer下肢功能评分 (Fugl-Meyer assessment,FMA)和功能性步行分级 (functional ambulation category,FAC)、改良巴氏指数 (modified Barthel index,MBI)。进行上述评定可以明确膝反张的严重程度、对下肢功能和步行能力的影响以及对患者日常生活活动能力的影响。

1.3.2 表面肌电信号指标的提取及分析 检查患者双下肢的股内侧肌、股直肌、股外侧肌、股二头肌、胫前肌、腓肠肌的表面肌电图。被试者站立位下完成膝关节周期性屈伸运动,分别采集周期运动时的表面肌电信号进行分析。分析积分肌电值(IEMG)变化情况,从而客观量化地评价穴位注射对膝反张的康复作用,并了解膝反张改善的可能生物力学机制。

1.4 仪器设备

FlexComp Infiniti十通道表面肌电图仪,分析软件,肌肉表面电极,关节角度感应电极,可接收信号的便携式电脑。

1.5 统计学分析

所有结果均使用SPSS 18.0统计软件进行统计分析。以t检验分析两组各指标的差异,以自身配对t检验分析两组治疗前后各指标的变化。计数资料采用χ2检验。检验水准α=0.05。

2 结果

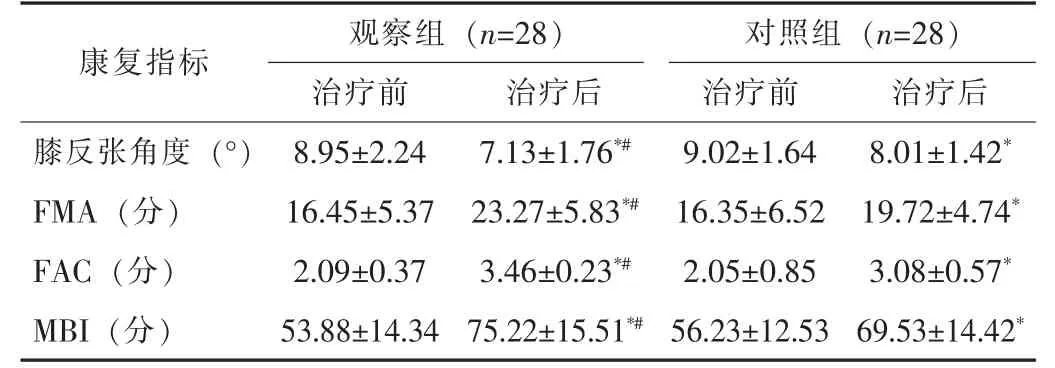

2.1 两组的常规康复评定指标比较

两组患者在治疗前的FMA、FAC评定、MBI及膝反张角度均无统计学差异 (P>0.05),具有可比性。治疗后,两组的FMA、FAC、MBI及膝反张角度均优于治疗前水平 (P<0.05),且观察组的各项指标均优于对照组 (P<0.05)。见表2。

表2 两组治疗前后的膝反张角度、FMA、FAC、MBI比较(x±s)

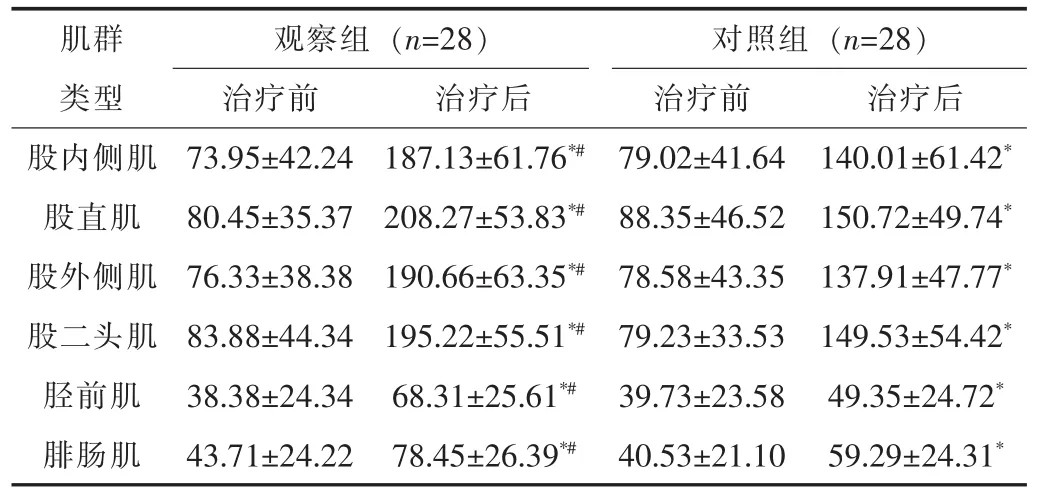

2.2 两组的表面肌电信号指标比较

两组患者治疗前的股内侧肌、股直肌、股外侧肌、股二头肌、胫前肌、腓肠肌表面肌电信号积分肌电值IEMG无统计学差异 (P>0.05)。治疗5周后,两组的股内侧肌、股直肌、股外侧肌、股二头肌、胫前肌、腓肠肌IEMG均优于治疗前 (P<0.05),且观察组的各项指标均优于对照组 (P<0.05)。见表3。

表3 两组治疗前后的下肢肌群IEMG比较(x±s,μVs)

3 讨论

造成膝关节反张的原因很多,目前认为膝反张与屈膝及伸膝肌群的肌张力、肌力失调有关,导致膝关节控制能力下降[2]。其中肌群控制失调表现为:①当需要支持体重时,如果股四头肌肌力不足,由于屈膝肌力弱,患者在立位期不能保持膝关节的轻度屈曲;②脑卒中患者肢体深感觉障碍时,股四头肌和其他屈膝肌群不能形成正常的深感觉反馈,使患侧膝关节不能保持正确的生理位置;③患者股四头肌肌张力增高,严重者甚至股四头肌明显痉挛,难以稳定地保持偏瘫侧膝关节的轻度屈曲位;④在站立步行时偏瘫侧腓肠肌痉挛,使患腿不能产生正确的踝背屈动作,影响膝关节负重。上述原因都会导致患者在步行过程中为了完成步行动作形成异常的姿势代偿,表现为尽力屈髋使患侧髋后凸,并由此导致膝反张。脑卒中偏瘫下肢在膝反张状态下的步行会造成肌肉僵硬,促进下肢伸肌张力的进一步增高。而膝关节不稳和对线不良不仅会导致膝关节损伤,而且会进一步破坏患者步行的稳定性,严重影响步行能力,使患者跌倒的风险大大增加。下肢相关肌群的肌力减弱、屈伸膝相关肌群失调和肌张力异常是发生膝反张的重要原因。目前针对这些方面的康复治疗方法主要包括神经促进技术、肌力训练、膝关节稳定性训练、平衡训练、分离动作训练、矫形器的使用、肉毒素注射等等,相关研究[3-4]显示这些治疗方法均具有一定的临床疗效。但导致膝反张发生的因素较多,而对于单一的具体的患者来说,膝反张的发生可能是因为其中某个机制,也可能由于多个因素共同作用所导致。相关的荟萃分析显示这些治疗方法只能针对其病因的某些方面,不一定都适用于所有的膝反张患者或者膝反张的不同阶段[5]。由于缺乏有效的综合治疗方法,影响了卒中异常步态整体的疗效。膝反张的治疗是脑卒中患者步行功能康复治疗的难点,同时也缺乏客观的治疗机制和效果评价指标。目前亟待寻找能够多向调节下肢生物力学失衡情况、综合改善下肢肌群功能的治疗措施。单一疗法或常规康复治疗的疗效非常有限,充分挖掘传统中医的治疗潜力,尤其是发挥中西医结合疗法的优势,具有极其重要的意义。有众多中国传统医学方法在卒中治疗中疗效确切,例如按摩推拿、针灸治疗等,其中,穴位注射疗法结合药物治疗和针刺治疗,具有用药量小且相应的药物毒副作用小、注射方法易于掌握等优点。

穴位注射法又称为水针疗法,是选用中西药物注入有关腧穴以治疗疾病的一种方法,由于它简单易行、见效迅速、有效率高,被广泛应用于治疗内外妇儿等各种疾病中。穴位注射不同于西医的静脉和肌肉注射给药途径,而是通过中医的经穴体系注射给药,可使药物的作用明显增强,提示穴注的药效是针、药、穴三者的协调作用[6]:①穴位注射通过中医传统针刺经络结合现代医药学原理而达到治病的目的,是中西医治疗方法结合的典范,具有协调阴阳、调整脏腑、疏通经络、调和营卫气血的作用,并对神经系统、体液系统和免疫系统机能进行调节;②充分发挥中医理论中的穴位特异性:穴位具有丰富的神经末梢、毛细血管及肥大细胞,是神经化学末梢或生物学的制动点,比非经穴部位能更充分地吸收注入的药物,进而发挥强大的效用;③针刺和药物直接刺激经络上的穴位,产生一定的疗效,同时药物在穴位处存留的时间较长,可增强与延长穴位的治疗效能,并使之沿经络循行以疏通经气,直达相应的病灶,充分发挥穴位和药物的共同治疗作用;④经络并不是一个简单的体表循行路线,而是体内一个多层次、多功能、多形态的调控系统,当药物注射于穴位时,影响它多层次的生理功能,在这种循环感应过程中,它们之间产生相互激发、相互协同、作用迭加的结果,导致了生理上的放大效应,即穴位的作用较非穴位更强大、时间更持久、副作用更少。目前,用于脑卒中穴位注射用药大致可分为两大类:①活血化瘀药物;②营养神经的药物,如维生素B1、B12注射液等。穴位注射在脑卒中的治疗中已有较多的应用,如卒中后偏瘫肢体运动功能的改善,言语功能、认知功能、吞咽功能、排尿功能和生活质量的改善等[7-8]。对穴位注射治疗卒中的机制探讨研究较少,现有的研究[9]表明穴位注射结合其他治疗对卒中后颅内血管血液流变学的影响,能抑制缺血再灌注导致的红细胞DI的减少,提高内皮缩血管肽和降钙素基因相关肽的表达水平,从而达到治疗脑卒中的目的。本研究采用的注射药物维生素B1在临床上应用广泛,既是体内代谢中所必须的营养物质,又是营养神经的药物。通过穴位注射后,药物在穴位处停留的时间较长,增强和延长了对穴位的刺激和药物作用。

表面肌电图 (sEMG)具有无创性、客观性、敏感性等优点,操作简单,病人易接受,可以在一定程度上反映肌肉活动水平和功能状态的变化情况,为病因探讨、生物力学机制研究以及诊断提供了一种量化的手段,为制定和改进康复治疗方案提供客观的依据,这将为脑卒中膝反张康复治疗方案的制定提供一个新的思路[10]。 目前在临床治疗和国内的有关报道中,在治疗前后采用的主要是Fugl-Meyer下肢功能评分和Holden步行功能分级等反映下肢整体功能状态的评定方法,这些评定方法无法精确判定引起患者膝反张的具体机制,在指导治疗和疗效判断上有一定的缺陷。表面肌电技术主要观察表面电极所在位置肌群的活动情况,不仅可以在静止状态下测定肌肉活动,提供肌张力的定量分析,测量出肌肉激发时间,而且可以在运动过程中持续观察肌肉活动的变化,进行有关指标的量化[11]。它既能应用于膝反张治疗前后相关肌肉的发病机制检测,提供精确的客观数据,有利于针对性治疗,并进行治疗前后疗效对比。在整个治疗过程中能检测肌肉运动的情况,避免协调肌或稳定肌的代偿活动,提高运动的质量和训练的效果,这是其他评定方式无法比拟的;而且由于它的安全、无创,检查和治疗时不会引起任何不适感,病人也易于接受,所以非常适合应用于脑卒中膝反张患者的机制和治疗对策研究中。

本研究表明穴位注射可以有效辅助脑卒中患者膝反张康复治疗,提高患者下肢肌力,改善步行功能,从而提高患者日常生活活动能力。表面肌电图为监测和分析疗效所提供的量化客观的数据,为今后对脑卒中后膝反张患者下肢功能康复的进一步综合治疗提供了依据。

[1] Bleyenheuft C,Bleyenheuft Y,Hanson P,et al.Treatment of genu recurvatum in hemiparetic adult patients:a systematic literature review [J].Ann Phys Rehabil Med,2010,53(3):189-199.

[2] 韩冰,高敏,吕政,等.脑卒中偏瘫患者膝反张形成机制的研究进展[J].河北中医,2010,32(6):944-945.

[3] 高圣海,倪朝民,韩瑞,等.早期分离与抗阻运动训练对脑卒中膝过伸和偏瘫步态的防治作用 [J].中国临床康复,2006,10(36):33-35.

[4] 解东风,谢丽君,冯碧珍.脑卒中患者膝过伸的对因治疗观察 [J].临床医学工程,2011,18(4):546-547.

[5] Bleyenheuft C,Bleyenheuft Y,Hanson P,et al.Treatment of genu recurvatum in hemiparetic adult patients:a systematic literature review [J].Ann Phys Rehabil Med,2010,53(3):189-199.

[6] 李鸥,郭知学,汪春.穴位注射治疗脑外伤后下肢运动功能障碍[J].中国康复,2012,27(3):198-199.

[7] 赵永光,耿燕,唐迪,等.头区功能穴水针治疗脑卒中33例疗效观察 [J].中国疗养医学,2011,20(8):729-730.

[8] 汪春,郭知学,李鸥.血栓通穴位注射对脑卒中恢复期患者临床疗效及生活质量的影响 [J].中国康复,2009,24(3):177-179.

[9] 余芳,张唐法.体针及穴位注射对缺血性脑卒中患者经颅多普勒的影响及疗效观察 [J].中国康复,2011,26(5):333-335.

[10] Hogrel JY.Clinical applications of surface electromyography in neuromuscular disorders[J].Neurophysiol Clin,2005,35(2-3):59-71.

[11] Zwarts MJ,Stegeman DF.Multichannel surface EMG:basic aspects and clinical utility[J].Muscle Nerve,2003,28(1):1-17.

(责任编辑:钟婷婷)

Effect of Acupoint Injection Combined with Rehabilitation Training on Genu Recurvatum of Patients with Stroke:A Surface EMG Study

MIAO Ping,HUANG Yi,ZHAO Junhong,YU Rui

(Department of Rehabilitation Medicine,the Second Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University,Guangzhou 510260,China)

ObjectiveTo investigate the effect of acupoint injection combined with rehabilitation training on the lower-extremity function of stroke patients with genu recurvatum by surface EMG study.Methods56 cases of patients with genu recurvatu after stroke were selected and randomly divided into study group and control group,with 28 cases in each group.Both groups were given with routine rehabilitation therapy,while the study group

acupoint injection with vitamin B1in addition.The rehabilitation assessments and electromyography data before and after the intervention were collected and analyzed.ResultsAfter 5 weeks'treatment,the angle of knee hyperextension,FMA,FAC,MBI,and IEMG of vastus medialis,vastus lateralis,rectus femoris,biceps femoris,gastrocnemius and hippicus significantly improved in the study group(P<0.05),and significantly better than those in the control group(P<0.05).ConclusionsAcupoint injection can effectively improve the lower limb muscle strength,walking function and the ability of daily living activities,and promote the recovery of genu recurvatum in patients with stroke.

Stroke;Acupoint injection;Genu recurvatum;Surface electromyography

R245.9

A

10.3969/j.issn.1674-4659.2017.04.0478

2016-08-02

2016-11-21

广州市医药卫生科技项目 (项目编号:20142A010015)

缪萍 (1980-),女,福建厦门人,硕士研究生学历,主治医师,讲师,从事骨关节系统和神经系统疾病康复临床工作。