多主体介入的产学研用协同创新网络研究

——技术绩效和协调机制视角

2017-06-06王海军成佳

王海军,成佳

(沈阳工业大学管理学院,辽宁沈阳110870)

多主体介入的产学研用协同创新网络研究

——技术绩效和协调机制视角

王海军,成佳

(沈阳工业大学管理学院,辽宁沈阳110870)

文章首先构建了由经济要素持有者(企业)、科技要素持有者(大学、科研院所)和产业要素持有者(供应商、ODM/OEM)等多主体介入的产学研用协同创新网络结构。在此基础上,设计了产学研用协同创新技术绩效评价指标体系。进一步地,阐述了产学研用协同创新过程中企业与外部创新主体的主要合作模式,以及面向合作对象的利益协调机制,并结合案例企业的四个典型创新项目对比验证。研究发现:多要素持有者介入的产学研用协同创新组织模式有利于加速技术创新及其商品化;建立系统的、相互关联的评价指标体系有利于审视技术绩效水平并寻找解决路径,辅以利益协调机制可以调和创新主体之间的利益取向差异问题,进而改善技术创新综合绩效。

产学研用;协同创新;技术绩效;协调机制

一、引言

随着国家教育体制改革试点的推进以及“2011计划”的实施,作为协同创新的技术创新范式,产学研用协同创新已被实践证实是系统整合创新资源、提升创新效率的有效途径[1-2]。进入“十三五”发展新时期,产学研用协同创新势必在助推我国科技创新和产业转型中发挥重要作用。国家主席习近平指出:要围绕使企业成为创新主体、加快推进产学研深度融合来谋划和推进;要围绕产业链部署创新链,培育产学研结合、上中下游衔接。

据统计,目前我国每年取得的省部级以上科技成果转化率仅为25%左右,真正能实现产业化的不足5%。科技成果转化率偏低的重要原因,在于未能理顺产学研用协同创新组织模式,且缺乏有效的技术绩效评价体系及影响技术绩效的利益协调机制,致使参与协同创新的各方合作利益分配矛盾无法得到有机协调。除传统的产学研创新主体之外,有必要集成来自产业界、具备技术创新能力的供应商等更多主体,形成相对全面协同化的产学研用协同创新网络。本文正是基于这一角度开展研究。

二、问题的提出和文献述评

(一)问题提出

哈佛大学的戴维·温伯格[3]在《知识的边界》中提到,嵌入到网络化中的知识具备了开放性、交互性以及由此产生的不确定性特征,许多以互联网为基础的创新模式正在发生巨变。网络化工具的渗入不但拓展了企业的组织边界,而且加速了由企业为主导的产学研协同创新网络结构演变,更多的主体获得机会参与科技创新。为了弥补因流程、机制障碍引发的技术创新与产业化之间的鸿沟,IBM、华为等领先企业纷纷将与技术创新、产品研发关联的知识、组织、资源整合起来[4]。从知识创新和能力互补角度出发,产学研用协同创新网络应有机地寻求与能加速商品化和产业化的要素进行连接、融合,例如,可以考虑整合精于材料属性、性能特征等的供应商,合作推进技术创新乃至商品化、成果化。

(二)文献述评

中外学者的研究显示,在技术创新网络中嵌入优秀的供应商能够加速知识整合和知识创新[5-6]。Johnsen[7]指出:供应商借助于早期参与研发(Earlier Supplier Involvement,ESI)形式有助于提升企业新产品开发效率。Kessler和Chakrabatri[8]研究发现,优秀供应商能帮助企业缩短新产品的上市周期,还能与企业围绕市场需求合作挖掘潜在的技术创新。进一步地,陈劲和阳银娟[9]拓展了产学研协同创新的知识边界,将其定义为企业、大学、科研院所、中介机构和用户等构成的大跨度的技术创新组织模式。专利数、新产品作为协同创新技术绩效评价的关键指标,已得到许多学者的研究证实[10-12]。除此之外,Valen⁃tin[13]还建议采用产学研合作各方的满意度和关系的持续性来评价相应的绩效;鉴于产学研用协同创新过程较为复杂,必须要运用系统的观点且从不同角度去分析评价技术绩效。

中外学者的研究还揭示了建立信任机制是协同创新价值创造和利益分配的基础[14],而引发利益分配问题主要涉及经济利益的分配比例、知识产权归属等[15];Thune[16]认为,产学研协同创新网络本质上是一个社会关系网络,契约关系对于合作主体的治理作用是有限的,在契约关系之外嵌入相关机制具有重要的补充作用;Bruneel[17]认为产学研合作的合作利益冲突焦点来自于合作各方在知识产权的价值评价及成果占有和利用方式上的分歧,致使知识的转移和共享变得困难;Martin和Donald[18]提出了促进大学技术创新商业化的业务模型,用以解决知识产权转移和知识产权所有权的归属问题;李廉水[19]认为完备的契约是规范双方责权利、保障产学研合作创新各方收益基础;赵晓丽[20]围绕供应链合作模式建立了基于合作贡献和风险补偿原则的合作利益分配模型。

综合上述文献,一是未能在以企业为主体并系统地集成产业链(供应商等)与创新链(大学、科研院所);二是在技术绩效评价时,普遍侧重于技术的创新性评价,较少涉及企业与合作伙伴间的协同行为,且对创新成果的应用性和保障性措施研究明显不足;三是关于面向合作对象的产学研用协同创新利益协调机制设计研究不足,不利于基于绩效评价结果来订立可以落地实施的改善策略,这也是本文的研究重点。

三、理论建构

(一)网络模型

近年来,许多具备技术创新能力的供应商、ODM、OEM积极地介入终端企业技术创新活动,对于技术创新乃至产品创新走势有着重要影响。显示屏供应商如日本写真(JDI)在低温多晶硅(LTPS)材质显示屏领域具有先进技术解决方案,因此,苹果、华为等智能手机品牌纷纷与JDI在显示屏供货前期即展开技术合作,共同解决诸如高分辨率显示与具体开发平台(应用处理器)兼容性、内嵌式触控、窄边框等与消费者体验紧密相关的技术问题。而ODM/ OEM(如富士康、华勤)在智能手机的研究开发过程中主要负责解决应用软件和操作平台(iOS、Andriod)兼容、结构设计、良率提升等技术问题。

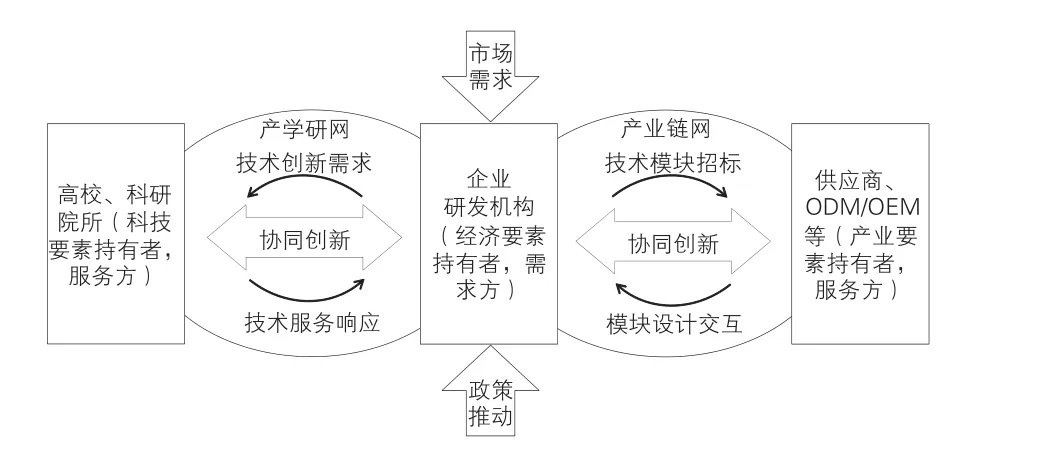

为了推动产业链与创新链的融合,企业有必要跨越自身乃至与大学、科研院所的合作边界,在供应链层面上与外部资源开展合作,加快技术创新成果的商业化进程[21]。因此,本文提出一种多主体介入的产学研用协同创新网络模型(图1),该网络模型由经济要素持有者(企业)、科技要素持有者(大学、科研院所)和产业要素持有者(供应商、ODM/OEM)组成,该网络结构可以优化成产学研网络和产业链网络。在用户需求驱动以及政府政策推动下,企业与大学、科研院所通过校企合作平台(对接会、大学科技园、实验室、专家顾问或人才培养等)围绕技术创新需求和技术服务方案进行沟通;企业与供应商等产业链资源主要采取技术模块招投标的方式,进行需求对接、方案交互、利益博弈。在此产学研用协同创新网络中,作为经济要素持有者且作为协同创新主导地位的企业,应结合技术创新项目的特征和自身能力状态,筛选、确立与外部的科技要素持有者和产业要素持有者相应的合作模式。

图1 多主体介入的产学研用协同创新网络模型

(二)技术绩效评价指标设计

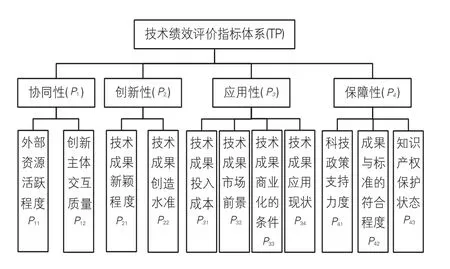

从四个维度来构建产学研用协同创新的技术绩效评价指标体系(见图2),具体包括:①协同性。评价参与产学研用协同创新活动的外部资源的活跃程度,以及在创新过程中与企业的交互质量,如提出的创新提案被采纳比例。②创新性。重点评价输出技术成果的新颖程度和相对于竞争对手的竞争力。③应用性。重点评价技术成果转化为商业价值的能力及具备条件,体现在投入成本、市场应用前景、商业化条件(如供应链能否支撑相关研发技术模块的采购)、应用现状(即有无样机试制或批量生产等)。④保障性。主要从政策保障、标准保障和知识产权保障角度来评价对于技术创新及其商业化的支撑条件。此外,本文从多专家角度并运用层次分析法来分配各级评价指标权重[22],采用0~10分区间来表示评价指标的重要性程度,分值越高代表重要性越高;从多专家角度来评价、计算技术绩效,采用0~5分区间来表示对应于各级评价指标的模糊评价等级,分值越高代表技术绩效越好。

图2 产学研用协同创新技术绩效评价指标体系

(三)利益协调机制

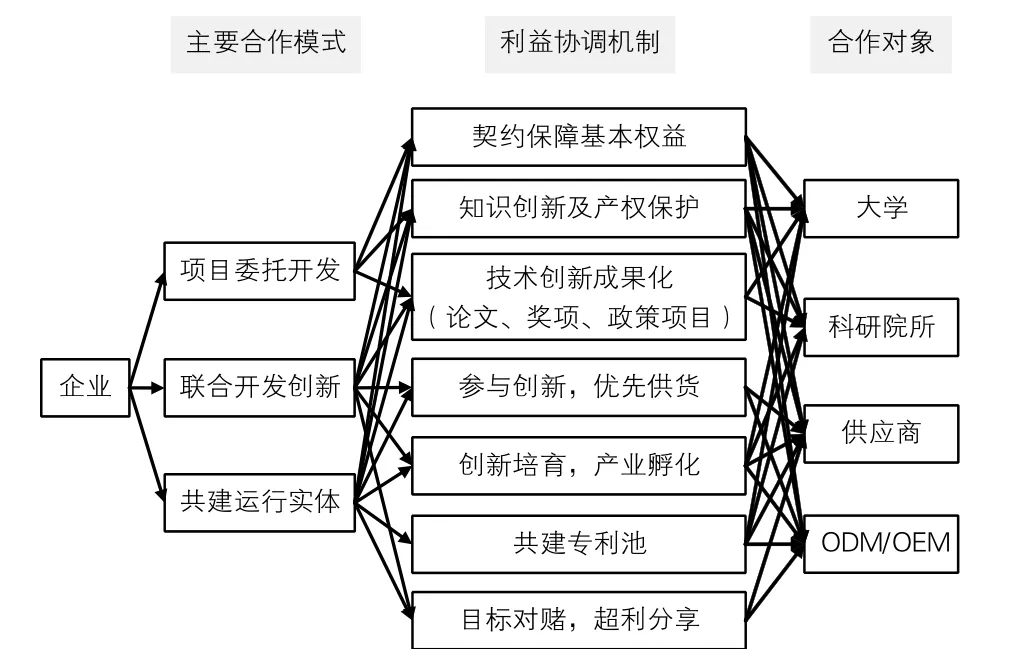

基于技术创新绩效评价结果,有必要通过实施利益协调机制来改进创新主体之间的交互和协作方式。由于影响产学研用协同创新绩效的根源在于各创新主体利益取向的差异,一般说来,企业以市场需求为导向,注重技术创新的商业价值;大学注重学科建设、人才培养和学术研究成果的突破;科研院所定位于提升科研水平和研究成果的应用价值;供应商、ODM/OEM等产业链资源参与协同创新目标是为了赢得采购或设计、生产订单。虽然在协同创新过程中可以依据契约来解决冲突的发生,但是契约本身具有不完备性,难以处理在多种合作模式下创新主体因目标差异和利益冲突可能引发的不确定性障碍和风险。因此,本文采用三种产学研用合作模式:项目委托开发、合作研发创新、合建运行实体,以此为基础来设计面向合作对象的利益协调机制,如图3所示。

图3 面向对象的产学研用协同创新利益协调机制

一般情况下,通过契约形式能够明确地界定显性成果(如开发产品的产值、利润)的分配比例,容易引起纠纷的通常来自于隐性成果(如知识产权)的归属或分配比例。产学研用协同创新主体应充分利用和保护既有知识产权,并尽可能生产创新知识产权。由于既有知识产权为参与技术创新的主体者持有,为了加快产学研用协同创新进程,相关持有者应尽可能将此类知识产权许可或授权给其他主体。针对核心的既有知识产权,还可以通过知识产权定价机制进行分配;而创新知识产权是经过合作产出的创新成果,应归双方共同拥有且依据合作各方的投入和贡献进行利益分配。

图3中,项目委托开发是指企业将非核心的技术研发任务委托给大学、科研院所等,并以契约的形式确立委托方和服务方的责权利,即契约是委托方(企业)与服务方(大学、科研院所)履行相应商业交易的基础,这也是最基本的产学研合作模式。在这种合作模式下,若企业能够以技术转让的方式购入大学、科研院所的技术发明,解决大学、科研院所的研发资金短缺以及在技术商品化上存在的瓶颈,将能够显著拓展双方的产学研合作关系;为了明确创新成果的归属,可以明确:①基于委托任务而产生的与研发技术相关的研发成果所有权归属企业。②在委托期内服务方对自有技术或工具改良而产生的创新成果归服务方所有。

联合研发创新指基于合作双方的业务目标关联,共同投入资源、共担风险且以项目制形式存在的合作模式。在创新主体有着相似的利益结构和偏好取向前提下,可以实现稳定合作的产学研合作关系。其次,企业应尽量吸纳对长期利益更感兴趣的大学、科研院所和供应商等参与技术创新。为了提升大学、科研院所的创新积极性,企业应主动推动科技成果转化和商品化,补缺大学、科研院所的研究经费不足问题,也使从事科学研究的人员能切实享受到成果分配益处;为了推动供应商积极参与技术创新,一方面企业可通过契约形式约束供应商的资源投入和交付保证,另一方面可以适当采取激励约束机制(如目标对赌、超利分享)来驱动供应商积极创新。

进一步地,产学研用协同创新模式上升到合建运行实体层次。在这种情景下,合作各方不仅共担技术创新风险,还承担着合资机构的技术创新、实体运营等风险,通过投建合作实体还可以培育新业务、共建专利池,产学研合作越发持续。近年来,通过组建技术标准联盟来共享资源,推动共性技术创新、标准制定和产业化成了行业趋势,领先企业可以与大学、科研院所、伙伴企业等在更广泛的组织内进行多主体介入产学研用协同创新。为了尽可能规避合作利益取向偏差和纠纷问题,各合作方可以通过股权或话语权比重来进行显性创新成果和隐性创新成果的分配。

四、案例验证

(一)案例背景

在2011年之前,海尔青睐于利用内部研发力量或是遴选少数外部战略伙伴开展技术创新,“项目交易”是这个阶段产学研用协同创新的主特征。随着2012年进入网络化战略阶段,海尔更加意识到仅仅依靠自身及少数合作伙伴的研发机构已经无法完全满足全球用户的需求,因此,企业必须与全球范围内的大学、科研院所、供应商等资源进行开放式的交流、合作,即通过实施多主体介入产学研用协同创新模式来提高企业的技术竞争力和产品竞争力。此外,在与外部资源交流、合作过程中,海尔十分重视对技术绩效进行评价,并实施关联技术绩效的利益协调机制,提升外部合作主体参与协同创新的效率和激情。因此,“共创共赢”是这个阶段多主体介入产学研用协同创新的主特征,即实现资源与服务共享,各相关方利益最大化。

(二)案例分析

1.案例项目介绍

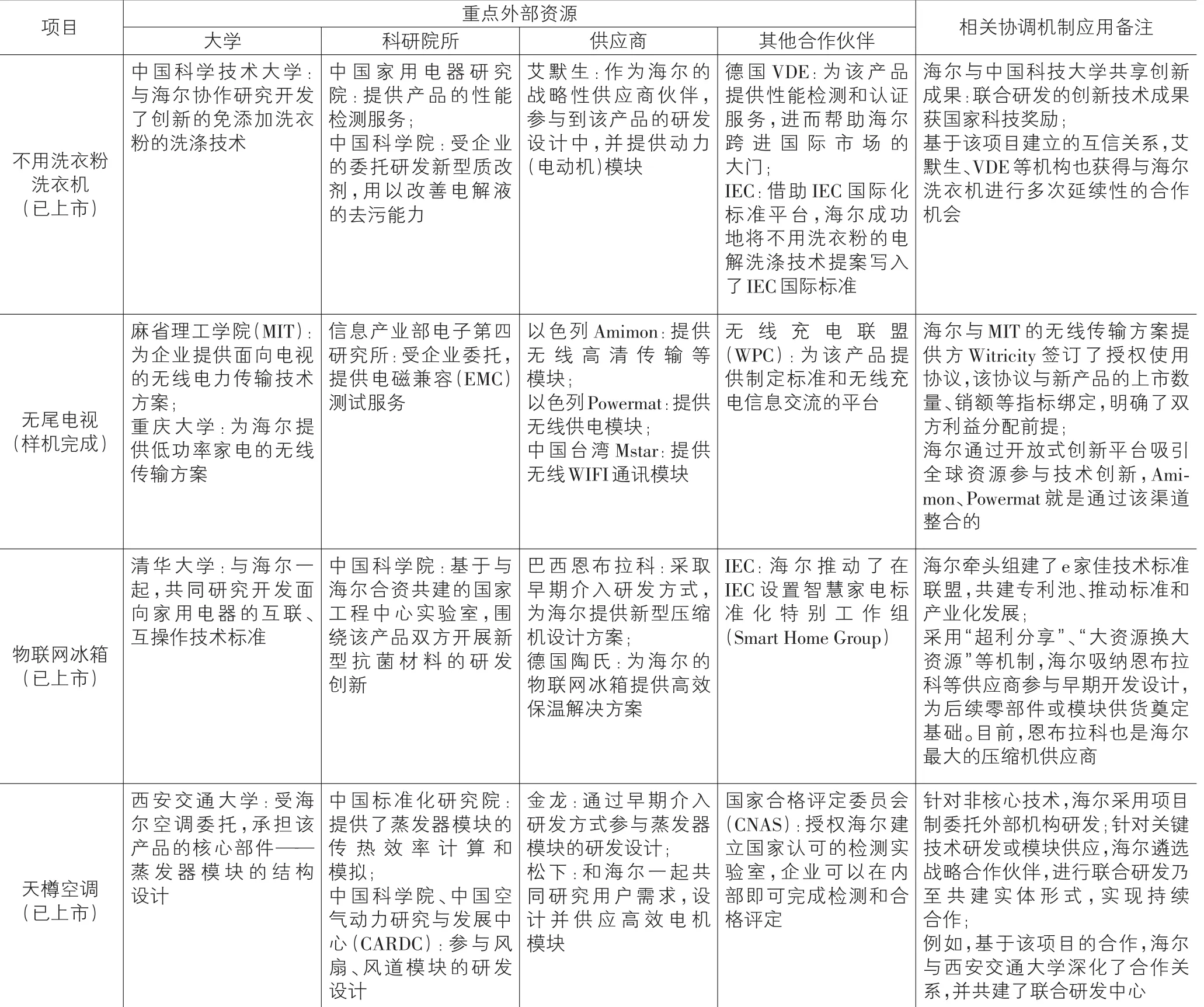

选择海尔近十年来的4个多主体介入的产学研用协同创新项目进行对比分析,这些技术创新成果均在行业内具有一定的影响力,对应的创新产品包括不用洗衣粉洗衣机、无尾电视、物联网冰箱和天樽空调,能够代表海尔支柱产业在多主体介入的产学研用协同创新上的实践,见表1所列。

表1 案例企业多主体介入的产学研用协同创新实践

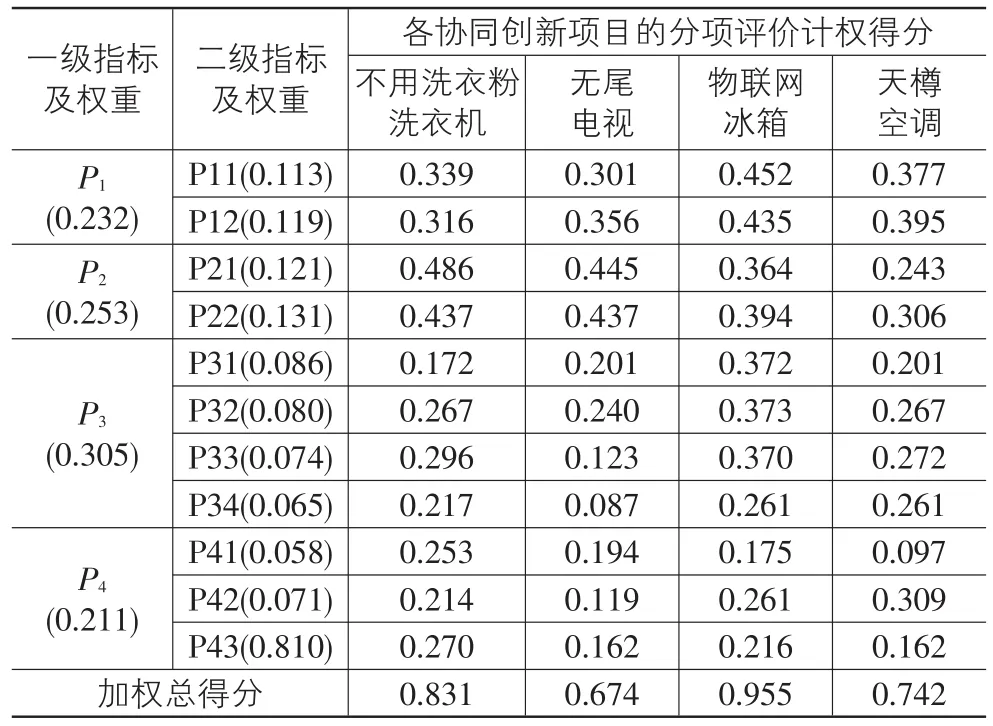

2.案例项目绩效评价

基于上文给出的技术绩效评价指标及测算方法,表2给出了案例企业产学研用协同创新项目评价指标权重分配和绩效评价结果。因此,为了提升多主体介入的产学研用协同创新绩效,必须要有机平衡创新成果的协同性、创新性、应用性和保障性指标。

表2 案例企业多项目的技术绩效评价计算

第一,案例企业尤为重视技术创新成果的应用性指标。作为海尔的核心产业之一,物联网冰箱虽然在创新性上没有领先,但在技术成果商业化方面获得了优先支持,且与整合的外部合作资源围绕用户需求开展了有效的互动,因而技术绩效评价获得了最高分数(0.955)。

第二,早在《离子洗涤技术在全自动洗衣机上的应用》项目获得国家科技进步奖之前,海尔就与中国科技大学、中国科学院等一起推动了该技术的产业化。然而,无用洗衣粉洗衣机的应用性指标绩效尚不高,主要受制于离子洗涤技术模块成本较高、市场应用前景相对有限、目前仅在其高端洗衣机系列中应用的缘故,因而其技术绩效评价结果次之(0.831)。

第三,而作为近年来上市的创新产品,天樽空调由于技术创新性相对落后,且其应用性尚需要时间进一步检验,这导致了其创新综合评价绩效最低(0.742)。因此,一方面可以整合外部合作伙伴提高其核心模块(如变频系统、制热系统)的竞争力,改变目前核心模块靠自制、优势资源难以引入的现状。

第四,虽然在创新性指标上获得了较高绩效,但是由于仍是样机产品,应用性和保障性指标不显著,这也是无尾电视创新综合评价绩效居于最后的原因(0.674),因此,与行业伙伴加快制定无尾电视的行业标准、解决其市场准入障碍是其当前面临的重点任务。

3.利益协调机制运用

通过以上案例分析发现,大学、科研院所等外部资源在协同创新中起到了举足轻重的作用。例如,西安交通大学与海尔在近年来的合作逐渐上升到战略层面,联合研发出了填补行业空白的多管径组合换热器数字仿真优化技术,并且建立制冷产品的联合研发中心等。案例企业还吸纳外界的创新成果并向社会适度开放资源,为内外部创新项目孵化团队提供与创业资源对接的平台。

为了推动产学研用协同创新与产业界融合,案例企业尤为重视与供应商、ODM/OEM等活跃在产业链中的外部资源开展合作,即形成多主体介入的产学研用协同创新。研究发现,案例企业在遴选协同创新合作伙伴时,倾向于选择已经获得资质和创新能力验证的机构,例如MIT、清华大学、中国科学院、恩布拉科等。究其原因,企业主要是为了规避技术风险、交付风险,选择与业内顶级机构开展合作,可以减少因方案验证、互信建立、能力培育而消耗的时间和成本。

案例企业与外部资源实行了委托开发、合作研发创新、合建运行实体三种合作模式。尤为重要的是,该企业特别重视采用协调机制来解决在合作过程中可能遇到的利益分配矛盾。海尔的具体做法有:①由法务部门订立对应以上合作模式的契约模版,从法律角度规范合作双方的责权利,确立诸如交付物标准、知识产权分配、纠纷解决方式等;②积极拓展与外部合作伙伴的交互空间,例如共同合作申报国家奖励、科技政策项目拨款等;③实行“大资源换大资源”机制。针对供应商、ODM/OEM等产业链重要合作伙伴,鼓励它们“抢大目标”、“赢大订单”,目的是绑定双方的利益、从以往的单纯博弈关系转变成围绕客户需求共创共赢的合作关系;④推行模块化设计、采购和生产,通过发布模块接口标准来吸引外部资源参与技术创新,从而保护了企业的商业机密和知识产权。

五、结束语

本文首先构建了一种由经济要素、科技要素和产业要素持有者组成的多主体介入的产学研用协同创新网结构,并分析了协同创新参与主体的交互方式和协作关系。在此基础上,设计了技术绩效评价指标体系。进一步地,文章解析了项目委托开发、合作研发创新、合建运行实体等多主体介入的产学研用协同创新合作模式下面向合作对象的利益协调机制。经案例分析表明:①多主体介入的产学研用协同创新网模式有利于推动技术创新到创新成果商业化的过渡;②基于协同性、创新性、应用性和保障性构建绩效评价指标体系,有利于评测产学研用协同创新技术绩效,并且还能够辅助企业改善技术创新及资源管理策略;③契约是明确合作各方的责权利、保障利益分配的基础,为了鼓励其他创新主体积极创新,企业有必推行相应激励措施来提升合作方动力。

[1]Etzkowita H,Leydesdorff L.The dynamic of innovation:From National system and“Mode 2”to a triple helix:uni⁃versity-industry-government relations[J].Research Policy,2010,29(2):109-123.

[2]陈劲.协同创新[M].杭州:浙江大学出版社,2012.

[3]戴维·温伯格.知识的边界[M].胡泳,高美,译.太原:山西人民出版社,2014.

[4]欧阳桃花,丁玲,郭瑞杰.组织边界跨越与IT能力的协同演化:海尔信息系统案例[J].中国工业经济,2012(12):128-140.

[5]Yli-Renko H,Autio E,Sapienza H.Social capital,knowl⁃edge acquisition,and knowledge exploitation in young tech⁃nology-based firms[J].Strategic Management Journal,2001,22(6):587-613.

[6]Petersen K J,Handfield R B,Ragatz G L.Supplier Integra⁃tion into New Product Development:Coordinating Product,Process and Supply Chain Design[J].Journal of Opera⁃tions Management,2005,23(3):371-388.

[7]Johnsen T E.Supplier Involvement in New Product Develop⁃ment and Innovation:Taking Stock and Looking to the Fu⁃ture[J].Journal of Purchasing and Supply Management,2009,15(3):187-197.

[8]Kessler E H,Chakrabarti A K.Innovation speed:a concep⁃tual model of context,antecedents,and outcomes[J].Acad⁃emy of Management Review,1996,21(4):1143-1191.

[9]陈劲,阳银娟.协同创新的理论基础与内涵[J].科学学研究,2012,30(2):161-164.

[10]George G,Zahara Z,Wood R.The effects of business-uni⁃versity alliances on innovative output and financial perfor⁃mance:A study of publicly traded biotechnology companies[J].Journal of Business Venturing,2002,17(6):577-609.

[11]Prajogo D,Ahmed P K.Relationships between innovation stimulus,innovation capacity,and innovation performance[J].R&D Management,2006,36(5):499-515.

[12]陈劲,陈钰芬.企业技术创新效益绩效评价指标体系研究[J].科学学与科学技术管理,2006,27(3):86-91.

[13]Valentin M,Sanchez A M,Martin G.Determining factors in the success of R&D cooperative agreements between firms and research organizations[J].Research Policy,2004,33(1):17-40.

[14]Mayer R C,Davis J H,Schoorman F D.An integrative mod⁃el of organizational trust[J].The Academy of Management Journal,1995,28(3):20-28.

[15]Plewa C,Quester P.Key drivers of University-Industry re⁃lationships:The role of organizational compatibility and personal experience[J].Journal of Services Marketing,2007,23(8):89-97.

[16]Thune T.University-industry collaboration:The network embeddedness approach[J].Science and Public Policy,2007,34(3):158-168.

[17]Bruneel J,D’Este P,Salter A.Investigating the factors that diminish the barriers to university-industry collaboration[J].Research Policy,2010,39(7):858-868.

[18]Martin K,Donald P.Reconsidering the Bayh-Dole Act and the Current University Invention Ownership Model[J].Re⁃search Policy,2009,38(9):1407-1422.

[19]李廉水.论产学研合作创新的利益分配机制[J].软科学,1997(2):59-61.

[20]赵晓丽,乞建勋.供应链不同合作模式下合作利益分配机制研究——以煤电企业供应链为例[J].中国管理科学,2008,15(4):70-76.

[21]洪银兴.产学研协同创新的经济学分析[J].经济科学,2014(1):56-64.

[22]Saaty T L.How to make a decision:the analytic hierarchy process[J].European Journal of Operational Research,1990,48(1):9-26.

A Study on Industry-University-Research Institute-User Collaboration Innovation Network with Multiple Stakeholders—From the Perspective of Technological Performance and Coordination Mechanism

WANG Hai-jun,CHENG Jia

(School of Management,Shenyang University of Technology,Shenyang 110870,China)

The paper firstly builds a industry-university-research institute-user(IUR)collaboration innovation network structure with multiple stakeholders,including economic factors holders(enterprises),technology factors holders(universities,scientific research institutes)and industry factors holders(suppliers,ODM/OEM),etc.Accordingly,the performance evaluation index system of IUR collaborative innovation technology is designed.Moreover,the paper expounds the major collaboration modes between enterprises and their external innovation subjects in the process of IUR collaborative innovation as well as the interest coordination mechanism for cooperative objects,and compares and verifies the four typical innovation projects from the case enterprise.The study finds that:The IUR collaborative innovation organization mode with multiple factors holders can accelerate technology innovation and promote its commercialization;The establishment of a systematic and interrelated evaluation index system is conducive to reviewing technical performance level and finding solutions.With the interest coordination mechanism,the differences of interest orientation between innovation subjects can be reconciled,and then the comprehensive technology innovation performance can be improved.

industry-university-research institute-user;collaboration innovation;innovation performance;coordination mechanism

F424.1;F406.3

A

1007-5097(2017)06-0174-06

[责任编辑:欧世平]

10.3969/j.issn.1007-5097.2017.06.024

2016-10-25

国家社会科学基金项目(15BGL007);辽宁省教育厅人文社会科学研究项目(WGD2016019)

王海军(1977-),男,安徽滁州人,副教授,博士,研究方向:协同创新,模块化;成佳(1992-),女,辽宁鞍山人,硕士研究生,研究方向:协同创新,模块化。