从替代到共容:一个关于产业政策的文献综述

2017-06-06席建成孙早

席建成,孙早

(西安交通大学经济与金融学院,陕西西安710061)

理论·实务

从替代到共容:一个关于产业政策的文献综述

席建成,孙早

(西安交通大学经济与金融学院,陕西西安710061)

回顾经济学的发展史,政府与市场之间的关系始终是经济研究的核心议题之一,对产业政策的认知便是不同时空下这种关系的具体反应。文章通过对产业政策研究文献的认真梳理,从一个侧面勾勒出政府与市场之间关系演进的大致线索。研究表明:产业政策理论遵从“思想—实践—理论”的发展脉络,随着对市场认识的深化而逐步演进。从早期的替代市场论到市场增进论,再到强调促进竞争的激励相容,产业政策与市场之间逐渐走向共生共容。微观上,将企业异质性纳入产业政策效应的分析框架,奠定了产业政策作用机制的基础;中观上,更加重视特定产业、地区的结构性特征及其所决定的比较优势;宏观上,与国家的政治、经济体制相结合,探究组织和制度对产业政策行为主体的激励已形成一个相对独立的研究领域——“产业政策实施中的政治经济学”。

产业政策;替代市场论;市场增进论;条件共容论

一、引言

追溯不同经济体的经济发展史,人们发现,大部分发达国家和发展中国家的政府都曾试图通过产业政策工具来加快实现国家的经济发展,但关于产业政策①的理论争议从未间断。争议的核心集中在两个彼此关联的议题:一是产业政策是否需要;二是产业政策是否有效。第一个问题实质上是探讨产业政策的理论基础,在经济思想史上可以归结为不同学派之间的理念之争;第二个问题则偏重于对产业政策实施效果的总结和评价。大多数经济学家都承认市场失灵的存在,但市场失灵能否为政府干预(实施产业政策)提供潜在的空间,存在不同的看法。在政策评价上,从政策有效性的衡量标准到政策实施前后效果的比较,都未达成共识,甚至对同一个政策案例也存在不同的看法[1]。尽管存在众多的经验实证文献,但在反事实论证和工具变量选取上都缺乏足够的重视,无法回应“没有产业政策也许会更好”的质疑[2]。有关产业政策的争议客观上促进了产业政策理论的发展,而思想上不同学派对产业政策研究的极大关注和实践中各国丰富的产业政策经验,为产业政策理论的发展奠定了坚实基础。值得关注的是,产业政策理论的发展遵循着什么样的脉络,在经济全球化和市场一体化日益深入发展的格局下,未来产业政策是否还有实施的空间?现有文献仍未给出清晰的答案。本文在认真梳理相关文献的基础上,尝试为人们理清产业政策理论演进的内在逻辑,进而为探究产业政策理论发展的趋势提供一种有益的视角,最终为政府决策提供科学的理论依据。

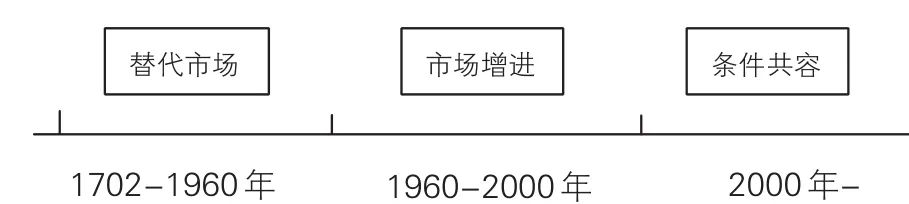

二、产业政策理论发展的三个阶段

从早期的“有实践无理论”到随着发展经济学的兴起而勃兴,再到独立概念的提出和构建自身的理论基础,产业政策理论的发展始终受到两种因素的影响和驱动。一种因素是占主流地位的经济发展思想,另一种因素则是各国的发展(工业化)经验。在迄今为止近300年的产业政策发展历程中,伴随着经济思想和经济发展思潮的变化以及各国丰富的政策实践,产业政策的理论演进大致可以分为三个阶段:替代市场阶段、市场增进阶段以及产业政策与市场机制的“条件共容”阶段,如图1所示。

图1 产业政策理论发展脉络

第一阶段,从1701年英国《棉布法案》的颁布到20世纪60年代发展经济学的兴起,为产业政策替代市场的阶段。在古典经济学思想占据主流地位的影响下,一方面,产业政策理论长期没有得到主流经济学应有的关注;另一方面,英国、德国、美国等欧美国家在产业政策的保护和扶持下实现了向发达国家的迈进。20世纪40年代强调需求管理的凯恩斯经济学兴起,特别是20世纪50年代,发展经济学理论被纳入主流经济学的思想体系,为产业政策的理论发展提供了基础。在总结各国工业化经验的基础上,产业政策理论逐渐形成了政府主导市场的发展共识,但也存在着“是否需要产业政策”的争议。

第二阶段,从20世纪60年代至20世纪末期,为产业政策增进市场的阶段。在新古典经济学占据主流地位的20世纪80-90年代,秉承自由主义思想的里根经济学和撒切尔夫人的私有化政策分别在美国和英国获得主导地位,产业政策的声誉跌入谷底。但经济思想上的忽视无法阻碍东亚经济体的成功崛起。1994年,世界银行总结东亚奇迹的经验,肯定了产业政策的作用,使得主流经济学开始关注产业政策理论,以青木昌彦[3]为代表的学者们提出了产业政策的“市场增进论”。市场增进论回避了政府与市场孰优孰劣的讨论,但始终难为发展中国家的经济发展提供可具操作性的政策良方。

第三阶段,从21世纪初至今,为产业政策与市场机制“条件共容”阶段。2008年的金融危机,为产业政策理论和应用提供了难得的发展机遇,伴随着“应对危机”的政策实践,产业政策理论研究迎来新的高潮。豪斯曼和罗德里克[4]提出了产业政策的自我发现(Self-Discovery)功能,强调产业政策的作用“并非一个自主性的政府来独自实施屁古税或补贴措施,而是在私人部门和政府之间采取战略性的合作,进而发现哪里才是经济结构调整的主要障碍,以及该采取怎么样的措施去克服这些障碍”②。随后,大量的研究文献涌现,并将研究视角集中于产业政策如何更好地实施。这些研究分别从企业层面、产业和地区层面以及国家政治体制和经济结构等制度层面与产业政策相结合,将产业政策理论研究推向了新的发展阶段。其共同点是,产业政策的实施效果依赖于产业政策的实施方式、产业和地区的资源禀赋结构以及制度环境对产业政策行为主体的激励与约束条件,被称之为产业政策与市场机制的“条件共容”。

三、替代市场:早期工业化实践催生的理论之争

从18世纪初英国颁布《棉布法案》到20世纪中叶近250年的时间里,英国、美国和德国等发达国家相继崛起,从低收入水平的农业国转变为高收入的工业化国家。在实现工业化的过程中,政府或有意或无意地通过贸易保护、税收优惠、政府补贴等产业政策,促进了经济的发展。总结欧美国家的发展经验,一些经济学家提出了强调“政府弥补市场失灵”的产业政策理论,称之为“替代市场论”。

(一)产业政策在英美等发达国家崛起中的作用

英国的光荣革命,不仅在政治上建立了君主立宪制政体,在经济上,辉格党人通过创立英格兰中央银行、改造税收体系,颁布《棉布法案》等政策促进国家的发展,在皮克斯看来,这批政策或许是世界上最为成功、影响最为深远的产业政策之一,堪称“产业政策之母”[5]。随后美国在追求工业化的过程中,面对英国占据统治地位的国际市场,时任财政部长汉密尔顿认为,只有对国内产业采取保护和补贴,等其足够强大后才可以放开贸易与国外企业展开竞争。为此,他向国会递交了《关于制造业的报告》,在报告中汉密尔顿提出了一系列促成美国工业发展的措施,包括保护性关税和进口禁令、补贴、重要原料的出口禁令、工业投入品的进口自由化、关税退让、发明奖励、生产标准的管制等。出于种种原因,国会并未采取汉密尔顿提出的政策。但在19世纪美国追求工业化的历程中,这些措施被全面采纳[6]。如果将英国、美国运用产业政策推动国家的工业化视为政府无意识作为的结果,那么德国在追求工业化的道路上,产业政策则是其重要的手段。19世纪中叶,在考察了美国的经济发展史后,德国学者李斯特坚信国家在经济发展中具有不可替代的作用,他以切身的努力促成了德国各邦建立关税同盟,使德国经济获得了统一。在德国发展的初期,面对英国鼓吹的贸易自由化政策,李斯特[7]批评道:“发达国家的行为是一种‘踢开梯子’的做法,当英国通过贸易保护成功登上了工业化国家高峰时,随后所做的是“把他所使用的梯子一脚踢开,免得别人跟着上来”。在李斯特看来,落后国家的产业在建立之初,由于经济规模和技术水平的制约,不可能与发达国家的同类企业在国际市场上展开竞争。因而,需要政府采取贸易保护的政策和必要的补贴措施,使其逐步成长,待实现了较强的竞争力时,再开放市场使其与国外产业竞争。他开创的历史学派,以贸易保护主义和国家主导经济发展的思想为德国的工业化奠定了理论基础,同时也开辟了落后国家实现经济发展的“赶超之路”。

(二)经济思想的演进:从古典经济学到发展经济学

尽管一些发达国家通过运用产业政策实现了经济的发展,但在思想史领域,取代了重商主义之后的200多年里,以“看不见的手”为核心的新古典自由主义一直占据着主流地位。1776年,亚当·斯密发表了《国富论》,奠定了古典经济学的发展框架,后经萨伊、马尔萨斯、穆勒、庞巴维克、杰文斯和瓦尔拉斯等经济学家的努力,1890年马歇尔的《经济学原理》问世,标志着以均衡价格理论为核心的新古典微观经济学体系的形成。在新古典经济学那里,政府的作用仅限于提供国防和治安、基础设施以及保障交易正常进行的司法系统。在自由主义思想占据主流地位的250年里,人们越来越坚信价格机制是调节商品供求的有效手段,能够平抑市场的波动。1929年,美国、英国等资本主义国家遭遇了空前的经济危机,面对大萧条带来的失业和经济衰退,秉承自由主义思想的经济学家们陷入迷茫。人们开始怀疑依靠市场自身调节能否使经济走出萧条。在此背景下,凯恩斯强调政府干预的宏观经济学应运而生。随后,财政政策和货币政策作为政府干预经济的主要手段得到了主流经济学的认可,福利国家模式也渐成为发达国家的发展目标。

思想史上由自由市场到政府干预的悄然转变,为发展经济学的兴起迎来了难得的发展机遇。从20世纪40年代到20世纪60年代,经济学家将工业化与经济发展问题联系起来,发展经济学进入了黄金的二十年,一大批发展经济学家登上了历史舞台[8]。发展经济学主要研究欠发达国家由传统的农业国向现代的工业化国家转变的问题。在欠发达国家追求工业化的过程中,不仅会遇到资金不足、技术匮乏、技术设施陈旧的问题,而且往往在国家治理、制度质量方面也劣于发达国家。发展中国家为了实现向发达国家的经济赶超,往往会实施某种形式的产业政策来促进经济的发展。由此,独立的“产业政策”概念应运而生。但欠发达国家在治理方面的劣势也更容易使得政策被利益集团俘获,导致产业政策无法实现预期的效果。因而,产业政策概念从诞生之日起,就伴随着纷纷扰扰的理论争议。

(三)“替代市场论”及其理论争议

在总结东欧和东南欧国家工业化经验的基础上,罗森斯坦·罗丹[9]的研究发现,市场需求不足是制约欠发达国家产业发展的一个普遍问题,政府能够通过互补性投资扩大需求规模,实施“大推进”(The Big Push)战略,进而实现国民经济的高速增长和全面发展。随后,格申克龙[10]提出,存在市场失灵的领域,政府可以通过产业政策来弥补市场的不足,促进经济的发展;这种政府通过产业政策推动经济发展的机制被称为“替代市场论”。“替代市场论”者认为,发展中国家的新型产业在创立初期,由于缺乏经验和相应的技术水平,无法与发达国家在国际上展开竞争,因而需要政府给予一定的保护。

“替代市场论”在政策实践中具有广泛的影响,但其实施效果不断受到学者们的质疑。克鲁格和唐瑟[11]基于土耳其产业层面的数据研究发现,受到较多保护的产业,其全要素生产率的增长并没有显著高于其他未受到保护的产业。对此,克鲁格认为,传统的政府干预发展过程暗含三个假定:一是政府作为实施政策的主体,应具有最大化社会福利的目标函数;二是假定政府具有实施产业政策所需的完全信息;三是没有考虑政策的实施成本。显然,现实中的产业政策无法满足隐含的假定,因而实证结果与理论不符也就不足为奇。另一方面,在发展中国家政府强烈的发展愿望驱使下,“替代市场论”者越来越坚信政府能够代替市场机制,实现经济的赶超。在产业政策的实践中,秉持“替代市场”的理论认识,一些国家的政策制定者不尊重市场规律和自身的比较优势,实施赶超战略,频频干预市场,造成市场机制的扭曲和资源错配,进而导致产业政策失败[12]。

在推崇“替代市场论”的学者那里,产业政策的作用与市场的作用是并行的,并且有时可以相互替代。因而,在两者交叉重叠之处,难免存在产业政策对市场机制的僭越,导致“越干预效果越差”的困境。在20世纪80-90年代,伴随着政策实践和思想领域的变化,产业政策理论悄然发生着变化。

四、增进市场:东亚奇迹下的理论升华

在“替代市场论”成为产业政策主导理论的时期,产业政策的反对者认为,政府干预将扭曲市场的价格信号,影响资源配置效率;另外,制定产业政策的政府在“利润最大化”假定的驱使下,可能为了“自身利益”采取能够给他们带来效用最大化的行为,这种选择的结果将会偏离公共目标,从而导致“政府失灵”。在此假定下,政府(官员)在实施产业政策的过程中,可能通过寻租和腐败行为来追求自身利益的最大化。在实践方面,以日本、韩国、新加坡、马来西亚、泰国以及我国台湾等为首的东亚国家和地区纷纷崛起,成功迈进了中等发达国家(地区)的行列,其共同点是,东亚奇迹的背后都不缺少强势政府的干预。理论争议和发展实践呼唤着新的产业政策理论。

(一)华盛顿共识与东亚奇迹:思想与实践的悖论

20世纪80年代至20世纪90年代是华盛顿共识主导经济发展的年代,也称为发展经济学2.0[13]。华盛顿共识以完全市场为参照,要求发展中国家对外开放市场、实行自由贸易,对内推行私有化、明晰产权,促进市场化。拉丁美洲、东欧的部分国家遵从华盛顿共识所倡导的政策建议,试图实现经济的转型和发展,却鲜有成功的案例,纷纷陷入了中等收入陷阱的泥潭。而一些东亚国家和地区没有遵从华盛顿共识,却实现了持续的高速增长,被称为东亚奇迹。在约翰逊、安士顿等[14-16]看来,政府通过产业政策对经济的积极干预是东亚奇迹的主要原因。

东亚奇迹的发生引发了政府在经济发展中作用的进一步讨论。在理论上,围绕政府与市场之间的关系存在三种观点:第一种观点认为,东亚奇迹的关键在于政府为“无为之手”提供了市场运行的必要环境,东亚国家(地区)中的政府并没有对市场进行不当干预,市场能够充分发挥资源配置的决定作用。显然,“无为之手”的观点忽视了东亚国家(地区)存在着强势政府的现实。第二种观点认为,恰恰相反,东亚奇迹的秘诀在于政府故意把价格搞错,实现了对特定产业的保护,进而促进了产业的成长。第三种观点介于两者之间,认为政府对市场干预是“友善之手”,也就是说,在市场失灵和市场缺失的领域,政府干预增进了市场,促进了市场作用更好地发挥。在市场发育充分的地方,政府只是提供了市场机制运营的环境。事实上,后两种观点的主要差别在于产业政策是否遵从了经济体的潜在比较优势,但他们都承认,产业政策在东亚经济体的发展过程中发挥了重要的作用。

在经验研究中,约翰逊[14]系统总结了日本工业化的经验,认为通产省操控下的产业政策对于日本经济奇迹发挥了极其重要的作用。筱原三代平[17]提出了产业政策挑选“赢家”的两个基准:“收入弹性基准”和“生产率上升基准”。佐贯利雄[18]、南亮进[19]等经济学家基于产业结构与经济发展水平的相关性,论证了后进国家通过“后发优势”推动产业结构调整和升级的可能性。然而,一些学者对产业政策的实施效果有不同的看法,彼森和温斯坦[20]运用日本13个产业部门1955-1990年的样本数据,研究产业政策对部门全素生产率(TFP)增长的效应,却没有发现优惠政策(以税收、补贴和有效保护比来衡量)对目标部门的规模收益、资本累积率或TFP有显著的贡献。而帕克和韦斯特法尔[21-22]的研究表明,在考察期内,尽管日本和韩国的TFP均有显著增长,但通过估算大致可以得出,产业政策的贡献只占GDP增长率的0.5%,因而,他认为产业政策并不是推动经济增长的主要因素。

尽管有关东亚奇迹的研究存在分歧,但无法忽视东亚经济体在其发展过程中大量运用产业政策的事实。也就是说,给定产业政策已经存在的前提,聚焦于“产业政策如何作用于市场”也许比争议“如果没有产业政策,东亚经济体的发展是否更成功”更有价值。安士顿[15]则走得更远,她认为对东亚奇迹的关注点应集中于产业政策究竟发挥了什么样的作用以及为什么能够发挥作用。在她看来,东亚经济体成功的原因突出地体现为三个方面:一是政府能够设定表现准则来规范资本;二是政府有一定程度的自主性,有能力来规范资本;三是存在适当的政企互动网络,既能够解决政府的信息获取问题,又不会被企业完全俘获。也就是说,政企之间的“镶嵌式自主性”和“相机性租金③”是东亚经济体中产业政策能够发挥积极作用的主要原因。

(二)市场增进论

总结东亚奇迹的成功经验,青木昌彦等[3]提出了“市场增进论”。“市场增进论”认为,“政府干预应被视为一种机制。通过这种机制,政府政策的目标集中于改善民间部门解决协调问题及克服市场缺陷的能力。在这种模式下,政府是与经济体系相互作用的一个内在参与者,它代表了一整套协调连贯的机制,而不是一个附着于经济体系之上的、负责全能解决协调失灵问题的外在的、中立的机构”。“市场增进论”与“替代市场论”的相同之处在于都以“市场失灵”为理论基础,但“市场增进论”的重点在于促进或补充民间部门的协调功能,而不是将政府和市场视为相互排斥的替代物。也就是说,“市场增进论”并没有认为政府比市场高明,能够通过产业政策以更低的成本替代市场机制,而是坚信政府可以通过与企业合作,共同克服信息不完全和协调失灵问题,进而识别和培育“优胜者”。

在“市场增进论”的理论框架下,冈琦哲二[23]通过对日本战后经济恢复时期政企关系的研究表明,产业政策要取得成功需要政府与企业在政策目标和手段方面满足一定的条件,即二者在目标方面应取得共识,并需要具备合适的制度环境。金滢基和马骏[24]通过对日、韩石化业的案例研究发现,如果政府能够通过精心设计的制度来减少信息不完全的干扰,那么产业政策可能会取得更好的效果。可以看到,基于“市场增进论”的经验研究,其出发点在于论证产业政策的有效性,但研究结果导向经济体自身的特征和相应的制度环境。相比于“替代市场论”,“市场增进论”似乎更接近政府与市场之间关系的本质,强调产业政策作用的发挥应通过“增进市场”来实现[25],避免了政府失灵与市场失灵孰优孰劣的争议。由于其出发点在于论证产业政策的正当性,并且缺乏对具体实施环境和制度的进一步研究,“市场增进论”仍然难以为发展中国家的经济发展提出具有操作性的政策建议。

五、条件共容:产业政策与市场机制的结合

由“替代市场论”到“市场增进论”的演进,反映了人们对市场认识的逐步深化。一方面,产业政策与市场之间的关系也从“并行结构”向“主次结构”位移。另一方面,依托“替代市场论”和“市场增进论”,政策制定者似乎无法从理论中得出可操作性的建议,也可以说,第一阶段和第二阶段的产业政策理论重在回应争议,而非用于指导发展实践。当经济学家的关注点从“产业政策是否需要”转向“怎么做才能使产业政策更有效”时,产业政策理论研究便开辟了更为广阔的空间。事实上,如果能够深入理解产业政策发挥作用所依赖的具体条件,并且理清相关因素对产业政策作用的影响机制,那么关于“是否需要产业政策”便降低了进一步讨论的价值。

(一)产业政策研究的新进展

进入21世纪以来,在经济思想领域,强调有效市场与有为政府相结合的新结构经济学登上历史舞台。新结构经济学始终坚信,市场是资源配置的决定性力量,但政府能够通过市场发挥积极的作用。在政策实践领域,2008年金融危机爆发,各国政府充分认识到实体经济特别是制造业对于经济可持续发展的重要性。发展中国家和发达国家纷纷制定产业发展规划,试图通过产业政策进一步促进制造业的发展,夯实实体经济。思想上的变化和应对危机的政策实践为产业政策理论发展提供了绝佳的机会,有关产业政策的研究文献不断涌现。

在微观层次上,更加关注企业的异质性对产业政策实施效果的影响,特别是产业政策是否保护了低效率企业的退出,促进了新企业的进入和高效率企业的创新。受梅里兹[26]将企业异质性引入国际贸易研究的启发,阿西莫格鲁等[27]通过引入企业异质性,考察了产业政策对不同效率企业作用效果的差异。他们发现,产业政策的实施效果与企业的类型和实施方式有关。如果产业政策有助于企业的优胜劣汰,或者作用于企业的创新,那么产业政策能够显著促进全要素生产率的增长;如果产业政策保护了落后企业的退出,或者只用于企业的日常经营,那么产业政策的作用将是消极的,最终助长资源错配。这一发现也被姚洋和杨汝岱[28]的研究所证实。基于中国产业政策的实践,他们发现:中国政府设立经济开发区和对企业的直接补贴等产业政策对低效率企业有明显的保护作用,不利于市场机制的发挥。

在中观层次上,产业政策研究与资源禀赋决定的比较优势、产业特征以及市场化水平相联系,给出了产业政策发挥作用需要满足的具体条件。一类研究强调了顺应比较优势的重要性[13]。鞠建东等[29]研究认为,只有当时间折现率足够大或足够小时,自由市场的均衡才是帕累托最优的结果,当时间折现率居中时,多重均衡的可能性使得政府需要识别符合比较优势的产业,并且需要协调多个产业以保持投资的同步性,但如果政府选择的产业违背了经济体的比较优势,那么产业政策将可能导致更坏的结果。陈钊等[30]的研究进一步发现,产业政策的实施效果在那些符合比较优势的行业中呈现出逐年递增的趋势,而在不符合比较优势的行业中效果不明显;另一类研究更为关注产业特征对其实施效果的影响。瞿苑文[31]对我国台湾的石化、钢铁、集成电路、汽车和造船等产业的研究表明,在石化和钢铁产业,产业政策取得了极大的成功,短时期内即成为国际上极具竞争力的产业。而在集成电路领域,以台积电为代表的企业也取得了较大的成功。但在汽车和造船业领域,产业政策并没有取得预期的效果。进一步研究发现,在一定时期内,虽然产业政策在各个产业中均有较为广泛的实施空间,但对于不同的产业,因其产业结构和实施产业政策的主客观条件不同,产业政策的实施效果便呈现出显著差异。还有的研究考察了市场化水平对产业政策实施效果的影响。孙早等[32]的研究表明,产业政策的作用与经济体的市场化水平密切相关,当市场化水平超越某一临界点时,产业政策的积极作用将实现倍增。

在宏观层次上,学者们发现特定经济体的政治体制、经济组织结构等制度环境对产业政策实施效果有重要影响。钱颖一和温加斯特[33]研究了中国特殊的分权模式下国有企业和乡镇企业绩效的差异。他们认为,对国有企业和乡镇企业不同经营业绩的解释与他们所面对的激励有关。受制于经济联邦制和国际竞争的约束,不同层级的政府为企业创造了不同的激励,不同于中上层级(中央和省)政府,最低一级(乡镇)政府无法为乡镇企业提供免于国际竞争的保护;另一方面,由于乡镇政府没有独立的财政权利,无法为乡镇企业提供软预算约束的制度环境,使得乡镇企业“唯有增长才能生存”。孙早等[34]研究发现,中国“政治集权与经济分权”相结合的治理模式对产业政策实施效果有重要的影响。当中央政府对地方政府的考核目标强调“经济增长”,以及地方的经济发展水平较低、市场化水平不高时,产业政策将更加有助于短期经济增长而不是促进产业升级。罗德里克[35]的研究表明,在不同的国家,因其历史、传统、政治经济结构等方面的差异,同样的产业政策,在不同的国家效果并不一定相同。纳恩和特勒福勒尔[36]的研究发现,以保护特定行业技术发展为目标的关税政策对长期经济增长的促进作用取决于国家的制度,制度越完善,政策实施中发生的寻租可能性越小,政策效果越显著。在茨莫里等[37]看来,成功的产业政策取决于要素和制度的共同作用:要素可以理解为对私人部门的补贴、对人力资本的投资,而制度的作用使得补贴、投资等要素作用于经济成长而不是“进入寻租者的口袋”。

(二)产业政策与市场机制的“条件共容论”

产业政策与市场机制能够激励相容吗?对于这一问题,无论是“替代市场论”还是“市场增进论”,均没有给予正面的回应。从关注发展中国家的“结构”问题开始,学者们逐渐认识到产业政策实施中的国别差异。当产业政策研究的焦点从理论争议转向政策实践时,产业政策结果的不确定性便显现出来。无论基于微观层面还是中观和宏观层面,可以看出:产业政策与市场的关系既非替代关系,也非简单的互补关系,而应是“当产业政策的作用对象、实施主体、制度环境等因素满足一定的条件时,产业政策便能够实现预期目标,否则,产业政策便可能干扰市场,不利于市场作用的发挥”,笔者称之为产业政策与市场机制的“条件共容”。

近期的一项研究表明,基于一定的方式,产业政策可以与竞争实现相容[38]。在目标产业的选择上,越是竞争性的产业,产业政策越有效;在实施方式上,如果能够较为分散地实施产业政策,那么产业政策便可以显著促进全要素生产率的增长。基于委托—代理理论,拉丰[39]发展了一个有关产业政策作用机制的分析框架,在他看来,产业政策可以视为一种激励手段,通过适当的机制设计,产业政策可以实现预期的政策目标,而政策租金便是其实现预期目标的成本。也就是说,产业政策的实施可以理解为信息获取和租金损耗之间的权衡。至此,从理论基础到分析框架,产业政策研究都纳入了新古典经济学的发展框架。当产业政策不再上升到思想学派之间的理念争议时,产业政策研究反而更接近主流经济学,并且对政策实践更具有指导意义。

从“替代市场论”到“市场增进论”再到产业政策与市场机制的“条件共容”,产业政策理论伴随着对市场认识的深化而似乎更为接近二者之间关系的本质,但产业政策与市场的“条件共容论”更具有象征意义。传统上,反对产业政策的学者最重要的依据是产业政策阻碍了市场机制的正常发挥,抑制了经济主体之间的竞争,而“条件共容论”不仅回应了是否需要产业政策的问题,还进一步开启了“如何更好地实施产业政策”的通道。正如罗宾逊[40]指出的那样,未来的产业政策研究,重点可能在于“产业政策实施中的政治经济学”。

六、结论与启示

关于“产业政策的作用及其有效性”争论了200多年,时至今日,在一些发展中国家关于“是否需要产业政策的争议”还持续存在,并得到了经济学界甚至是普通民众的广泛关注。本文通过认真梳理有关产业政策的理论文献,特别是近年来国内外关于产业政策的最新研究成果,尝试理清产业政策理论发展的内在逻辑,以对未来的产业政策研究提供有益的启示。

首先,产业政策理论是伴随着对市场认识的逐步深化和政府的日益边缘化而发展的。施莱弗[41]按照政府在市场中介入的深度提出了四种经济控制模式:市场竞争秩序、私人诉讼、监管式的公共强制和政府所有制。如果将产业政策视为政府与市场之间关系的核心要素,那么对于产业政策的理解也可以分为四个层次:理想的自由市场、有条件的共容、市场增进论和替代市场论。事实上,产业政策的理论发展史清晰地体现了这样一个过程:即对市场认识的不断深化和逐渐回归市场本源。令人惊奇的是,伴随着政府的逐步退出,产业政策并没有退出市场,反而拥有了更为广阔的应用空间。从最初市场失灵与政府失灵的争议,到专注于协调问题的增进市场,产业政策的作用逐步从挑选优胜者转向培育优胜者。而从“替代市场论”到“产业政策与市场机制的条件共容”,体现了产业政策理论从功能视角到机制视角的转变,也体现了从关注实施效果到关注实施过程的转变。

其次,产业政策理论遵循着“思想—政策—理论”的发展脉络而演进。经济思想的转变为产业政策理论的演进提供了丰富的土壤,各国的工业化实践为产业政策理论发展提供了宝贵的经验,产业政策理论沿着思想—政策—理论的发展脉络而演进。纵览产业政策理论发展史可以看出,每一种产业政策理论的提出,背后必然呈现出经济思想和经济发展思潮的微妙变化,思想的变化引发了国家的政策实践,而产业政策总是“适时地”出现在发展中国家追求工业化的历程中或者是国家包括发展中国家和发达国家应对经济金融危机的挑战时。在思想和政策实践的引领和驱动下,产业政策理论随之形成。可以说,产业政策理论的演进史在一定程度上体现的是经济思想的发展变化史。

最后,未来的产业政策理论将更加关注政策设计和政策实施,更为强调对政策实践的指导意义和可操作性。林毅夫[13]在新结构经济学中提出了甄别目标产业的“两轨六步法”,罗德里克[35]通过决策树来识别制约产业发展的硬约束,以解决政策设计和实施中的问题,大野健一[42]充分强调了产业政策的质量对长期经济增长的重要作用。可以预见的是,未来的产业政策理论研究和政策实践不仅不会消亡,反而会呈现出越来越强大的生命力。也许正如大野健一所认为的那样,从长远来看,产业政策的质量是长期经济增长的关键因素。而乔治和文一[43]的研究为政府与市场之间“彼此促进、相互融合”的关系提供了恰当的注脚。他们的研究发现,中国工业化的发展受制于市场发育的程度,而市场的发育离不开重商主义的政府和与发展阶段相适应的发展战略。中国之所以能够成功实现工业化,得益于可量化、有目标的改革和来自中央政府和地方政府的直接参与。

注释:

①关于产业政策的概念,国内外许多学者从不同角度予以阐述和界定。如约翰逊(1984)、罗德里克(2008)、阿吉翁等(2015)、罗宾逊(2013)、林毅夫(2010)、江小涓(1996)等。本文接近江小涓(1996)的定义,即产业政策是“政府为了实现某种经济和社会目标而制定的有特定产业指向的政策总和”。

②核心思想见罗德里克(2008)所著《相同的经济学、不同的政策处方》等书。

③相机性租金是指(政策)租金(补贴或税收优惠)的获得需要视表现或结果而定,也就是Amsdon(1984)总结的东亚经济体之所以成功的三个方面原因。

[1]Krugman P.Targeted Industrial Policies:Theory and Evi⁃dence[C].A Symposium Sponsored By The Federal Re⁃serve Bank of Kansas City,Wyoming,1983:123-155.

[2]Harrison A,Rodriguez-Clare A.Trade,Foreign Invest⁃ment,and Industrial Policies for Developing Countries[C]. Handbook of Development Economics,2009:4039-4214.

[3]青木昌彦,凯文·穆尔多克,奥野正宽.东亚经济发展中政府作用的新诠释:市场增进论[J].经济社会体制比较,1996(6):48-57.

[4]Hausman R,Rodrik D.Economic development as self-dis⁃covery[J].Journal of Development Economics,2003,72(2):603-633.

[5]Pincus S A.The First Modern Revolution[M].New Haven:Yale University Press,2009.

[6]Chang H J.Kicking Away the Ladder:Development Strate⁃gy in Historical Perspective[M].London:Anthem Press,2003:3-22.

[7]List F.The National System of Political Economy[M].Lon⁃don:Longmans Green Company,1885:15-54.

[8]罗斯托.经济增长理论史:从大卫·休谟至今[M].陈春良,译.杭州:浙江大学出版社,2015:573-652.

[9]Rosenstein-Rodan P N.Problems of industrialization of Eastern and South-Eastern Europe[J].Economic Journal,1943,53(6/9):202-211.

[10]Gerschenkron A.Economic Backwardness in Historical Per⁃spective[M].Harvard:Harvard University Press,1962:1-53.

[11]Krueger A,Tuncer B.A Empirical Test of the Infant In⁃dustry Argument[J].American Economic Review,1982,72(5):1142-1152.

[12]林毅夫.解读中国经济[M].北京:北京大学出版社,2012:71-95.

[13]林毅夫.新结构经济学——反思经济发展和政策的理论框架[M].苏剑,译.北京:北京大学出版社,2012:9-38.

[14]Johnson C.MITI and the Japanese Miracle:The Growth of Industrial Policy,1925-1975[M].Stanford:Stanford Univer⁃sity Press,1982:91-126.

[15]Amsden A H.Asia’s Next Giant:South Korea and Late Industrialization[M].New York:Oxford University Press,1989:391-414.

[16]Wade R.Governing the Market:Economic Theory and the Role of Government in East Asia Industrialization[M]. Princeton:Princeton University Press,1990.

[17]杨治.悠原三代平的产业结构理论[J].现代日本经济,1982(4):69-73.

[18]佐贯利雄.日本的经济结构分析[M].周显云,杨太,译.沈阳:辽宁人民出版社,1987:33-117.

[19]南亮进.日本的经济发展[M].毕志恒,关权,译.北京:经济管理出版社,1992:70-99.

[20]Beason R,Weistein D E.Growth,Economies of Scale and Targeting in Japan(1995-1990)[J].Reveiw of Economics and Statistics,1993,78(2):286-295.

[21]Pack H,Westphal L.Industrial Strategy and Technologi⁃cal Change:Theory versus Reality[J].Journal of Develop⁃ment Economics,1986,22(1):87-128.

[22]Pack H.Industrial Policy:Growth Elixir or Poison?[J]. The World Bank Research Observer,2000,15(1):47-67.

[23]冈崎哲二.战后日本经济恢复时期的政企关系:对产业合理化过程中协调失灵的协调[C]//青木昌彦,金滢基,奥野正宽.政府在东亚经济发展中的作用:比较制度分析.张春霖,等译.北京:中国经济出版社,1998:81-111.

[24]金滢基,马骏.政府在获得技术能力方面的作用:对东亚石化工业的案例分析[C]//青木昌彦,金滢基,奥野正宽.政府在东亚经济发展中的作用:比较制度分析.北京:中国经济出版社,1998:112-148.

[25]李晓萍,江飞涛.干预市场抑或增进与扩展市场:产业政策中的问题、争论及理论重构[J].比较,2012(3):174-190.

[26]Melitz M J.The Impact of Trade on Intra-Industry Reallo⁃cations and Aggregate Industry Productivity[J].Economet⁃rica,2003,71(6):1695-1725.

[27]Acemoglu D,Akcigigit U,Nicholas B,et al.Innovation,Reallocation and Growth[C].NBER Working Paper,No.18993,2013.

[28]姚洋,杨汝岱.政府行为与中国经济结构转型研究[M].北京:北京大学出版社,2014:211-238.

[29]Jiandong Ju,Justin Yifu Lin,Yong Wang.Marshallian Externality,Industrial Upgrading,and Industrial Policies[R].TheWorldbankPilicyResearchworkingpaper 5768,2011.

[30]陈钊,熊瑞祥.比较优势与产业政策效果——来自出口加工区准实验的证据[J].管理世界,2015(8):67-80.

[31]瞿苑文.台湾产业政策成效之初步评估[J].台湾社会研究季刊,2001(42):67-118.

[32]孙早,席建成.市场化水平的门槛效应与差异化的产业政策[J].经济与管理研究,2016(8):21-31.

[33]钱颖一,温加斯特.制度、政府干预和经济发展——对中国国有企业和乡镇企业的比较[M]//青木昌彦,金滢基,奥野正宽.政府在东亚经济发展中的作用:比较制度分析.张春霖,等译.北京:中国经济出版社,1998:287-315.

[34]孙早,席建成.中国产业政策的实施效果:产业升级还是短期经济增长[J].中国工业经济,2015(7):52-67.

[35]丹尼·罗德里克.相同的经济学、不同的政策处方[M].张军扩,侯永志,译.北京:中信出版社,2008:97-142.

[36]Nunn N,Trefler D.The Structure of Tariffs and Long-Term Growth[J].American Economic Journal:Macroeco⁃nomics,2010,2(4):158-194.

[37]Cimoli M,Dosi G,Stiglitz J E.Industrial Policy and De⁃velopment:The Political Economy of Capabilities Accumu⁃lation.Edited by InitiativeforPolicyDialogueSeries[M].Oxford and New York:Oxford University Press,2009.

[38]Aghion P,Jing Cai,Dewatripont M,et al.Industrial Poli⁃cy and Competition[J].American Economic Journal:Mac⁃roeconomics,2015(10):1-32.

[39]Laffont J J.Incentives and Political Economy[M].Oxford: Oxford University Press,2000:97-99.

[40]詹姆斯·罗宾逊.产业政策和发展:政治经济学的视角[J].比较,2016(1):61-77.

[41]安德烈·施莱弗.理解监管[J].比较,2005(1):103-120.

[42]大野健一.学会工业化:从给予式增长到价值创造[M].陈经纬,译.北京:中信出版社,2015:25-88.

[43]Geoge F,Yi Wen.The Visible Hand:The Role of Govern⁃ment in china’s Long-Awaited Industrial Revolution[R]. Federal Reserve Bank of St.Louis Working Paper Series,2016:98.

From Alternative to Compatible:A Review of the Literature on Industrial Policy

XI Jian-cheng,SUN Zao

(School of Economics and Finance,Xi’an Jiaotong University,Xi’an 710061,China)

Looking back to the history of economics,the relationship between the government and the market is always one of the core issues of economic research,and the cognition of industrial policy is the specific reaction of this relationship in different time and space. This paper attempts to carefully sort out the literature of industrial policy research,and aims to outline the evolution of the relationship between the government and the market.This study shows that the industrial policy theory follows the development process of“thoughtpractice-theory”,and gradually evolves with the deepening of the understanding of the market.From the early alternative market theory to the market-enhancing theory,and then to emphasizing the incentive compatibility for competition,industrial policy and market mechanism gradually become symbiotic.At the micro level,when the corporate heterogeneity is considered into the analysis of the effects of industrial policy,the micro foundation mechanism of industrial policy will be established;At the meso level,more emphasis is placed on the structural characteristics of specific industries and areas,especially on the comparative advantages determined by the structural characteristics of the specific industries and areas;At the macro level,combined with the country's political and economic system,the study on the incentives of organization and institution on industrial policy behavior subjects has gradually formed a relatively independent research field—"political economy's industrial policy".

industrial policy;alternative market theory;market-enhancing theory;conditional compatible theory

F424.1

A

1007-5097(2017)06-0158-08

[责任编辑:欧世平]

10.3969/j.issn.1007-5097.2017.06.022

2016-12-09

教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-11-0429);国家社会科学基金青年项目(15CJL028;15CJY079);国家自然科学基金青年项目(71503198)

席建成(1984-),男,内蒙古察右前旗人,博士研究生,研究方向:新政治经济学视角下产业政策,公司战略与现代产业的演进;孙早(1966-),男,江苏泰兴人,教授,博士生导师,经济学博士,院长,研究方向:现代公司制度与公司成长,公司战略与现代产业的演进。