专业性何以可能:海外发达地区社会工作制度的启示

2017-06-05刘勇

刘 勇

(1. 广东工业大学政法学院,广东 广州,510090;2. 上海大学社会学院,上海,200444)

专业性何以可能:海外发达地区社会工作制度的启示

刘 勇1,2

(1. 广东工业大学政法学院,广东 广州,510090;2. 上海大学社会学院,上海,200444)

通过对海外发达地区的社会工作制度进行全面梳理发现,即使面对新公共管理主义、市场化及政府福利改革的巨大冲击,这些地区的社会工作制度依旧能有效应对且良性运转,背后的关键在于有公共治理机制、社会参与机制、专业权威机制、专家身份机制、行业自治机制这五个机制相互协作、五位一体,提供了有效的支撑。同时,制度专业化的历程背后,是专业力量与国家力量之间的博弈,应信任和支持专业力量的成长。

海外发达地区;社会工作制度;支撑机制

国际公认,社会工作者是社会福利服务、社会建设的重要力量,在协调社会关系、预防和解决社会问题、推动社会公正、促进社会发展等方面有着非常突出的功能。但对于后发现代国家而言,在引入社会工作制度后,如何发挥出社会工作者的专业效用,却并非水到渠成。思考海外发达地区社会工作制度的发展历程及内在支撑机制,将会给我国社会工作制度专业效用的发挥提供启示。

一、制度生成:海外发达地区社会工作制度的历程暨专业取向

海外发达地区社会工作制度的确立过程即是社会工作专业化运动及其成就的历程。众所周知,人类社会很早就有慈善互助的传统,只是到了近代,才有了体制化和专业化的助人服务,也即现代社会工作制度的出现。业界公认,现代社会工作始于西方,“诞生于对‘科学的慈善’之追求,并深受现代知识范型的压力与推促”。[1]它给世人提供了一套解决社会矛盾、增进人类福祉的专业方法,创设了一种应对现代社会问题与需求的制度。最早的社会工作者是由一批志愿者如“友好访问者”(friendly visitors)向领薪雇员转变而来,这是职业化的开端。其后,美国学者弗莱克斯纳(Flexner)在1915年召开的全美慈善和矫治大会上关于《社会工作是一种专业性职业吗》的演讲,宣称社会工作缺乏系统的知识基础,还构不成一个专业(profession)。[2]这番言论深深刺激了相关学者及从业人员,从此他们加快了专业化的建设。经过多年的努力,社会工作的专业方法、理论知识、价值理念、技术技巧被发展起来,专业所独有的理论概念与知识体系、伦理体系也日趋构建完善,专业的实务领域不断被拓展,也建立了各类专业组织、协会,且专业被“福利国家”体制所接纳而体制化、建制化,最终社会工作的“专业地位”被予以了承认。[1][3-5]如格林伍德所言,到20世纪50年代末,在北美地区,社会工作已经成为了一个专业,因为任何一个专业所应具有的五项基本特征(系统理论、专业权威、社区认可、伦理守则、专业文化),社会工作已完全具有。[6]

社会工作体系的这一职业化、专业化历程,除了专业人士的全力参与,也同步于西方福利国家体制的建设,之后并受到福利国家的深刻影响。已有的研究表明,从某种程度上来说,正是与“福利国家”的深度结合,社会工作专业化才得到了飞速进展;恰恰是一大批社会工作者受雇于政府福利部门等岗位,成为政府管理社会的一部分,才使得福利体系的绩效变得更佳;而反过来,如果这些专业人士不掌控福利行政部门,则社会工作只能是边缘化的和易受挫折的专业,福利绩效也将被严重削弱。[7]因此,社会工作不仅是一种专业服务,也是一种福利制度。正是有了“福利国家”的大力扶持,社会工作制度才有了更好的资源和运作空间,能发展出更多的新技术、新方法和新流派,并覆盖住更广泛的人群(尤其是弱势群体)。此为影响的一个方面,另一个方面是,西方社会工作制度此后的专业化取向及面貌,也受到了福利国家体制的强烈塑造(不管主动抑或被迫),并产生了对国家(或政府体系)较高程度的依赖或依附。其表现之一是,社会工作走向于偏重个体治疗、技术精细化甚至过度化的专业发展路向,而相对放弃了对社会变革路径的坚持。如北美社会工作界较长一段时间内都是吸收精神分析学及其他心理学理论的成果,加大技术主义旨趣的发展,侧重于心理取向的医学式治疗模式与能力成长模式,包括发展出的小组工作和社区工作方法也是偏重于治疗修补式的专业化策略,强调“改变个人而非改变社会”。[8]另外的一个表现是,社会工作有了一种“建制化”的取向,参与“协助国家对社会成员进行更加有效的规训和改造”。[5]这是因为,“福利国家”让社会工作者主要被政府所雇用,他们成了政府向公民提供社会服务的组织者和专业服务者,并有了政府福利行政官员和社会工作者的“双重身份”。体制性归属身份极有可能让社会工作者局限于既有制度框架下开展社会服务,更偏重于政府管理者而不是社会工作专业人士的角色,各种行政规则和程序渗透其中,他们变得“官僚化”而缺失专业性判断,让专业性受到损害;[9-10]且社会工作者及社会工作服务机构对政府尤其是政府经费依赖过多,也会造成自身自由度与行动效力的降低,削弱社会工作的专业自主性。[11]最终,社会工作体系可能沦为政府统治的控制工具而不是真正服务于民众。

因此,国家力量的介入固然有助于社会工作制度的建立、巩固,以及社会工作专业地位的合法化,但也可能“让社工群体对社工专业制度建构内涵产生质疑,并形变为一种由国家主导的专业”[12],导致“以依赖政府资源为生的社会工作专业,逐渐地变成所谓的‘临床性’的专业工作,而远离了推动社会改变的传统专业使命”[13],“社会工作在追求专业化的过程中失去了对社会改革的热情”[14]。对此,社会工作界早有反思,认为上述取向并不完全吻合于社会工作的价值理念与“慈善”使命;特别是20世纪70年代以来深刻探讨了治疗修补取向的社会工作专业化所内含的缺陷,认为这会让本已受到社会不公正待遇的服务对象再被贴上问题标签,忽视了社会结构性的不公与权力性的障碍,也难以真正挖掘服务对象的潜能与自我解决问题的能力。[15]尤其是Harry Specht和Courtney的批评更为犀利,称教育和训练社会工作者耗费了大量的公共资金,他们却没有承担起本应为社区服务所负的责任,也丢失了为底层社会提供帮助和服务的原初使命,反而越来越多地转向于服务中产阶级,热衷可收费的私人性心理治疗,变成为专业私利者。[8]社会工作界呼吁,社会工作应重新回到社会改变的历史使命,与底层或边缘化民众一道进行制度化和结构性的社会变革,其中典型如某些学者发展出了增权视角、结构性社会工作等。

二、制度坚守:海外发达地区福利改革对社会工作制度的冲击

前述职业化专业化的确立历程中,已经深刻呈现出专业力量与国家力量之间的博弈,并反映社会工作制度的内部也充满了张力。不过在此阶段,专业力量与国家力量之间的互利情形也较为突出,典型示例是社会工作专业地位的确立就得到了国家/政府的强力支持。社会工作与精神医疗、心理辅导、护理、教育等专业性职业(profession)一样,被学界称为“人学”专业,其专业地位也对国家有较强的依附性。因此当20世纪70年代末西方福利国家改革之后,这些“人学”专业有了专业地位的脆弱感,专业主义逻辑正被国家逻辑和市场逻辑所围逼,国家和资本对有效性的追求和评价标准的更改,重新型塑着这些“人学”专业,并造成了很多的不利影响。[16-17]尤其是受新自由主义思潮影响的新公共管理主义被引入公共服务的实践领域后,政府为缓解财政压力而推行了公共服务的市场化运作,大力引进市场竞争、合同外包、契约管理等。这固然会带来福利效率的提升,并对早前专业主义的权力和利益过度膨胀进行纠正与遏制,但也可能会使福利行为变异为商业性行为而挑战社会工作的福利本质。因为,社会工作并不是“像律师、医生和会计师这些高度专业化了的职业那么独立、自主和符号化,而是一种依附于福利国家政策的专业化程度较低的职业”,它由技术性手段和意识形态手段两大因素来共同维持专业统治,其中意识形态手段并不稳定,易随社会思潮的变化而转变。[5]

事情也的确如此,在新自由主义和新保守主义兴起、转向右倾保守的政治氛围后,加上相关利益方对专业服务的各种不满,社会公平正义、人道主义等意识形态支撑的社会工作专业地位和权威的确被削弱,管理主义、经济理性主义扩张、充斥于社会工作服务领域,甚至宰制了社会工作专业主义的空间和取向。有学者发现,在新保守主义的笼罩下,政府将福利资源主要投放于补救性服务,而补救性社会工作服务多从病态角度去看待服务对象的需要,却忽略社会结构性不公及其恶果。[13]同时,与政府的契约管理关系也限制了社工服务机构积极回应服务对象,它们不是从服务对象的真实需求出发,而变得以政府期待为基准。[18]即在提供服务时,虽然机构会采取需求评估、服务对象满意度调查、目标达成调查等各种手段,但如果政府期待的成效与服务对象希望得到的服务之间存在差异,机构更多地倾斜于政府期待。这种对政府负责的取向会扭曲社会工作服务,导致服务输送的真实有效性降低,并给社会工作的长远发展带来威胁。另外,新管理主义多采取外包式的委托服务,这可能会由于政府内部不同部门之间的成见与隔阂而形成更为复杂的多角关系,使得有效的契约管理难以实现,受托者(即服务机构)自主空间更大,他们会依实务经验与专业判断进行个案筛选及数量限定,而让个案的服务得不到应有的保障,即存在严重的“筛案现象”。当然,“筛案现象”也可能是在委托者提供的人力配备、设施资源与承诺不足等情况下,“受托者所展现的专业自主与组织自保因应行为”。[19]

也就是说,福利国家改革后,海外发达地区的社会工作居于饱含威胁的不利环境中,专业化和职业化出现了明显的倒退,边缘化的倾向明显,专业性堪忧或被削弱。[20]在20世纪八九十年代,个案管理式社会工作取代个别化的个案工作(individual case work)和基变社会工作(radical social work)范式,成为了美英等西方国家的主导范式。[21]某种意义上来说,这可能有利于各服务体系之间的协调和服务成本的降低,但不利后果却更明显,让社会工作者成为了专业性更弱的“经纪人”:只提供各种行政性工作,不提供直接服务,把服务留给了其他专业;丧失了专业技巧而去强调管理与协调技巧;更突出控制功能而忽略人文情怀。在此情形下,社会工作的专业判断由于悖逆于管理主义模式对排除不确定性、理性控制的重视而收缩空间,案主自决的价值理念由于冲突于管理主义模式的常规性运行而难以坚持,且由于注重服务结果及结果的可报告性和可评估性而可能忽略潜能、人格成长、尊严等长期、隐蔽的结果。[22]社会工作者在专业实务的过程中,还面临着案主利益与行政命令对立、专业自主与科层官僚对立的两难,行政缠身、买家主导,还有沦为行政附庸的可能;专业服务也趋于短视化,服务质量下降,专业人士与服务使用者之间的关系商业化、功利化。有学者发现,依托于新管理主义的社会服务外包作法,会让雇主(政府或机构)为降低人事成本及转嫁风险而采纳短期雇用契约,从而带来隐而未见的外部成本,即以社工就业安全、案主权益、服务品质及专业责信为代价。[23]这不利于专业服务环境的成长,也不利于专业服务品质的产生及专业经验的累积。对20世纪90年代以来中国香港特区社会工作的研究也表明,由于借鉴新管理主义的运作形式,强调责信与资源分配,进而把工作的表现和程序具体化或客观化,香港业界也开始要求专业社工花大量精力于策划、评估、督导和撰写报告等工作上,使一线社工变成了“兼职”甚至于“全职的行政人员”,自身却疏于给案主提供直接服务,引发所谓的“专业疏失”问题。[24]

为了应对福利体制改革所带来的严重挑战,破解对社会工作专业权威的质疑与批判,业界一个较普遍的策略是寻求更加专门化、精细化、科学化的知识及技巧,以增强自身的专业能力和社会地位。最典型的是“证据为本的社会工作”(也称循证社会工作)兴起,强调更加细致的、基于证据的实践步骤,要求建立在经验支撑上的干预效果,力图用实证主义科学理性去塑造更高层级的专业权威。这种应对可能有过度专业化之嫌,但在促使社会工作赢得多方认可并增强服务社会功能方面自有其鲜明特色和效能。其他如增权、优势视角等取向,都可视为社会工作在应对这场专业危机中的一些新策略、新思路,它们在挖掘案主的潜能和社区资源、提升服务对象的自主性、培养个体对生活的控制感与掌控力等方面着力甚多。[5][25-26]这可能会更改服务关系中专业人士—服务对象之间的权力格局,但效果却值得肯定和期待,长远来看也将有利于社会工作的专业性。此外,也有些地区采用其他策略去应对新管理主义对专业性的弱化,如“藉强制注册制度树立社会工作专业的公信力及专业的形象”“发展创新性服务”“采取社会行动压迫政府改变福利政策及认同社会工作的目标和任务”等。[24]上述所有应对都有其实实在在的效果,保护了社会工作体系的专业性,代表着当前海外发达地区社会工作制度的多元化发展取向;同时,其背后实质也都反映了专业群体自身去塑造和控制专业领域的意图。[27-28]

三、支撑机制:海外发达地区社会工作制度良性运行的可能

至此,可以看到,海外发达地区社会工作制度的发展并非一帆风顺,专业性地位的确立过程也起伏波动。这背后是专业力量和国家力量之间的博弈互动,它们既有合作也有竞争冲突,共同型塑着社会工作的专业取向和面貌。前期专业化建立过程中,专业力量确实获得了国家行政力量的有效支持;但后来福利改革时,国家力量却更主要是施加了控制,且市场力量也乘势而起,两股力量一道,共同挤压着专业力量的运作空间。新管理主义主导下的福利制度改革让专业主义逻辑更多地受到了新引入的绩效考核、透明监察等举措的深刻影响;且由于行政逻辑和市场逻辑的共同型塑,诱发了社会工作专业更为精细化、技术化的发展取向,并偏重于短期实效的功能冀以能最大化地弥补政府和市场的不足。不过,专业力量也并非简单的受众,而是积极参与了专业性地位的建构与维护。这从社会工作中存在多种学派、世界各地存有多个社会工作发展模式,以及在应对专业地位危机时存在各种取向策略等,都能找出明确的证据。

只是其中依然留下一个疑惑:在海外发达地区,社会工作不管是在确立专业化地位之初,还是后来面临新管理主义的严重冲击,其专业使命和地位都面临过威胁,但总能抵御而没有沦为统治工具、管理工具,社会工作者至今也依然能保有“专业地位”和“较高的职业声望”,并在实务工作中发挥出专业性,原因或内在机理是什么呢?深入探讨会发现,这主要是有一整套相互支持配合的机制起到了强有力的支撑作用。

第一,这些地区在构建福利国家体制的过程中,并非完全由政府主导,社会组织、专业人士在其中同样发挥重要的作用,“福利多元”是其核心特征之一。同时,在政府与非政府组织的关系讨论上,不管是在“法团主义”还是“多元主义”模式,其前提之一都是承认政府和非营利组织分属于两个独立体系,存在着权力上的共享。[29]这些都表明,政府未能主宰、控制非营利组织和社会领域,“社会”有其自主性和独立性,有足够的空间便利于社工等专业人士发挥作用。在此笔者以“公共治理机制”来表述,意味着政府对社会的让步及社会自身的独立性,这一空间支撑了社工的专业自主使用。

第二,通常来说,这些地区的社会权利意识高、利益表达机制完善,民众乐意进行社会参与、协助社会自治,由此也给非营利组织的运作提供了很好的社会基础,在资金、志愿者人力等方面更容易获得支持。同时,民众的参与也有利于非营利组织的治理结构完善和外部社会环境优化,支撑社会自主性并抗衡政府权力的过度膨胀。一个合理有效的社会参与机制是比较重要的。

第三,这些地区的非营利组织在内部治理结构和外部治理机制上,尽管偶尔有某些漏洞暴露,但大体是完善和运转有效的。这些地区对组织的信息披露、财务公开等方面的要求很高,事后的监督与惩罚机制得力有效,防止了不少组织“混水摸鱼”的可能,从而也增强了社会对组织的专业能力的认可。而专业人士在治理结构良好的非营利组织内部,也由于其出众的专业素养和优异的服务水准,能树立起足够的专业权威并拥有职业权力,从而主导某些重要事项的决策与执行。这些意味着一个专业权威机制在组织内部得以成形。

第四,这些地区,通过多年的努力,已经形成非常完备的教育和实务培养体系,可以训练出能力出众的社会工作专业人士。同时,社会工作者的专业地位也已获得了足够的社会认可,被承认为有能力、有技术的“专业权威”,具有“专家身份”,即意味着有了专家身份机制作为支撑。且通过设置入职门槛、资格认证、职序晋升、专业符号等,维护着这套“专家身份”,这也极大地便利和保护了社会工作者的各类职业行为。

第五,这些地区的社会工作制度得以良性运行,还在于其有一套社会工作行业的自律自治机制。这套机制相当完备和严格,从教育体系、从业资格认证、职业伦理守则、行业标准规范等方面,都有各类行业协会参与其中,发挥出专业化的能力,体现出精细化分工的优势,从而有力地保证了高水准的专业性。行业内部的评估、纠错、监督检查等体系都运作较好,具有高度的权威性。显然,这样的行业自治机制可以有力地支持社会工作者在实务中发挥出专业性。另外,后三类机制还共同构建和支持了专业力量和专业主义逻辑。

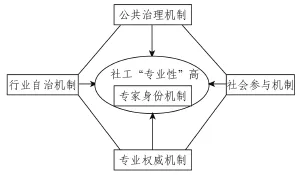

总的来说,此五方面的机制共同支撑了当前海外发达地区的社会工作治理结构运行:公共治理机制给出了一个自治空间、社会参与机制给自治空间提供了足够的社会支持基础、专家身份机制意味着专业人士足够自立自信,而同时又能得到所在组织的专业权力、获得自律自治的行业性支持;五位一体,相互支持,共同保证了专业主义的制度逻辑主导了这个专业使用的场域。即使遭遇了福利改革、新公共管理主义的巨大冲击,但自身的自立能力、纠错反思能力依旧强大,依然维护住了专业性地位。这些地区的专业性制度逻辑也正是因为获得了足够的机制性力量支持,并有效地反制了行政性制度逻辑的建构,才能继续保证专业性的有效发挥。这样描述出的治理结构可能有些理想型,但大体上围绕着于此,以图1予以形象化表示。

图 1 海外发达地区社工专业性高的支撑机制

四、启示:我国社会工作制度优化的可选择路径

我国正加速推进和谐社会的建设,非常重视社会工作事业的发展。自2006年提出建设一支宏大的社会工作人才队伍以来,全国各地都在大力推进专业社会工作者的全方位建设,并取得了很多的成就。在解决了困扰社会工作界多年的“有人无职”“入职无门”[30]等问题之后,岗位运行或工作服务过程中社工“行政化”[31-32]、专业虚化或悬空[33]等新问题又突显出来。固然我们需要去对这些新问题作出本土性的深入思考,但前述海外发达地区社会工作制度的运行也给了我们很多的启示。仅仅加大资源的投入、加强人才的能力培养,或者仅仅加强社会工作技术模式的完善,都不足以发挥社工的专业效用,必须在制度、机制上有一个配套的变革,并致力于支持专业性力量的成长和支撑专业主义逻辑的主导。本文所得启示如下。

第一,我国政府职能的改革要整体推进而非局部变化,要在公共服务中引入多元治理。零碎的、局部的政府职能变革不足以应对整体社会转型的要求;同时,也需要在政府、市场、社会这三元力量之间进行一种新的均衡性顶层设计。在一个分化分工的现代社会中,唯有三元力量各司其职、协调配合,方能实现社会秩序的良性运转。即要树立治理观,通过发育公共性,政府才能真正达成服务民众的宗旨,也由此能为社会工作制度的专业效用发挥给出合适的空间,政府自身也藉此可以有一个合理的定位和规模,有所为有所不为。

第二,应充分尊重民众的结社权,完善民众的各类利益表达机制、社会参与机制和权益维护渠道。只有将民众的热情充分地激发出来,才能给社会工作体系的完善提供足够的资源和各类社会支持,为其专业性运作奠定坚实的社会基础,并监督和规范其服务始终围绕普罗民众而非专业私利或沦为商业化,同时也能支持专业力量共同去抑制政府之手的过度膨胀。当中,要信任民众,放手民众开展各种自组织活动,加以合理引导即可。

第三,要引导和规范社工服务机构完善内外治理结构的建设,推进行业自律,充分信任社工并赋权其专业执业。只有强化了专业力量这一方,才能真正地抗衡来自外部的各类挑战;同时也只有专业力量足够的优秀,才能有效地利用和把握各类有利的社会条件和政策机遇,去发挥专业性并推动社会工作制度良性运行。社工服务机构、行业协会和专业社工这三股专业力量还应整体同步扶持其发展,并把树立社工人才的主体地位放置在首位。

参考文献

[1]陈涛. 社会工作专业使命的探讨[J]. 社会学研究, 2011(6): 211-237.

[2]弗莱克斯纳. 社会工作是一门专业吗?[J]. 中国社会工作研究, 2013(1): 207-220

[3]李迎生. 西方社会工作发展历程及其对我国的启示[J]. 学习与实践, 2008(7): 120-127.

[4]莫拉莱斯, 谢弗. 一体多面的社会工作[M]. 上海: 上海社会科学院出版社, 2009: 45-70.

[5]郭伟和, 郭莉强. 西方社会工作的专业化历程及对中国的启示[J]. 广东工业大学学报(社会科学版), 2013(5): 19-24.

[6]格林伍德. 专业的特质[J]. 中国社会工作研究, 2012(2): 202-215.

[7]赖雨阳. 社会行政体系的“一国两制”——探讨社会行政人员的专业化[J]. 台湾社会工作学刊, 2004(1): 218-236.

[8]SPECHT H, COURTNEY M E. Unfaithful angels: how social work has abandoned its mission[M]. New York: Free Press, 1994: 25.

[9]GRIMSHAW R, SINCLAIR R. Planning to care: regulation, procedure and practice under the Children Act 1989[M]. London: National Children’s Bureau, 1997: 18.

[10]NEILL S O. Social work: a profession[J]. Journal of social work practice, 1999, 13(1): 9-18.

[11]GORDON M. Further thoughts on purchase of service[J]. Social casework, 1974(7): 421-474.

[12]黄培洁, 古允文. 再思考台湾的社会工作专业制度发展[J]. 东吴社会工作学报, 2014(27): 129-154.

[13]殷妙仲. 专业、科学、本土化: 中国社会工作十年的三个迷思[J].社会科学, 2011(1): 63-71.

[14]TRATTNER W I. From poor law to welfare state: a history of social welfare in American [M]. 6th ed. New York: The Free Press, 1999: 39.

[15]童敏. 社会工作本质的百年探寻与实践[J]. 厦门大学学报(哲学社会科学版), 2009(5): 60-67.

[16]汉隆. 律师、国家与市场: 职业主义再探[M]. 北京: 北京大学出版社, 2009: 200-204.

[17]刘思达. 职业自主性与国家干预: 西方职业社会学研究述评[J].社会学研究, 2006(1): 197-223.

[18]LIPSKY M, SMITH S. Nonprofit organizations, government and the welfare state[J]. Political science quarterly, 1990, 104(4): 625-648.

[19]刘淑琼, 彭惠. 专业自主?组织自利?——论少年安置机构契约委托的筛案问题[J]. 台大社会工作学刊, 2007(14): 63-121.

[20]MULLALY R P. The new structural social work [M]. 3rd edition. Ontario: Oxford University Press, 2007: 62.

[21]SKERRETT D. Social work: a shifting paradigm[J]. Journal of social work practice, 2000, 14(1): 63-73.

[22]郭伟和. 管理主义与专业主义在当代社会工作中的争论及其消解可能[J]. 中国社会工作研究, 2004(1): 55-72.

[23]李易骏, 陈静宜. 隐而未见的代价: 台湾社会工作短期契约雇用探析[J]. 台湾社会工作学刊, 2010(8): 35-88.

[24]王卓圣. 台湾与香港社会工作专业发展的比较分析[J]. 台大社会工作学刊, 2004(9): 138-182.

[25]张宇莲. “专业性”: 社会工作的本土实践反思[J]. 社会, 2009(3): 189-196.

[26]曾家达, 殷妙仲, 高鉴国, 等. 中国社会工作的发展: 加拿大华人学者的回顾与探讨[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2013: 23-26, 90-92.

[27]HUGHES E. The profession in society[J]. The Canadian journal of economics and political sciences, 1960, 26(1): 54-61.

[28]LARSON M S. The rise of professionalism[M]. London: University of California Press, 1977: 41.

[29]黄晓春, 张东苏. 十字路口的中国社会组织: 政策选择与发展路径[M]. 上海: 上海人民出版社, 2015: 3-15.

[30]王思斌, 阮曾媛琪. 和谐社会背景下中国社会工作的发展[J].中国社会科学, 2009(5): 128-140.

[31]朱健刚, 陈安娜. 嵌入中的专业社会工作与街区权力关系: 对一个政府购买社工服务项目的分析[J]. 社会学研究, 2013(1): 43-64.

[32]费梅苹. 政府购买社会工作服务中的基层政社关系研究[J]. 社会科学, 2014(6): 74-83.

[33]葛道顺. 社会工作转向: 结构需求与国家策略[J]. 社会发展研究, 2015(4): 1-23.

(文字编辑:徐朝科 责任校对:王香丽)

Why Professionalism Is Possible: Social Work Mechanism in Overseas Developed Areas and Its Enlightenment

LIU Yong1,2

(1. School of Politics and Law, Guangdong University of Technology, Guangzhou, Guangdong, 510090,China; 2. School of Sociology, Shanghai University, Shanghai, 200444, China)

Through a comprehensive survey of social work mechanism in overseas developed areas, it is found that even in the face of the new public management doctrine, market forces and the great impact of government welfare reform, social work mechanism is still able to effectively respond and healthily operate. The key lies in the interaction of public governance mechanism, social participation mechanism, professional authority mechanism, expert identity mechanism, self-governance mechanism, providing an effective support. And, the process of institutional specialization is a game between professional forces and state forces, and professional forces should be trusted and supported to grow.

overseas developed areas; social work mechanism; support mechanism

C916

A

1671–623X(2017)03-0061-06

2016-12-08

刘勇(1979— ),男,汉族,广东工业大学政法学院讲师,上海大学社会学博士研究生;主要研究方向:组织社会学与社会工作制度。

■ 引文格式:刘勇. 专业性何以可能:海外发达地区社会工作制度的启示[J].社会工作与管理,2017,17(3):61-66.