中国建筑设计在地性策略初探

2017-06-05刘征宇

刘 征 宇

(青岛理工大学建筑学院,山东 青岛 266033)

中国建筑设计在地性策略初探

刘 征 宇

(青岛理工大学建筑学院,山东 青岛 266033)

分析了我国建筑设计的现状,阐明了建筑设计在地性的源流,并结合实例,从自然环境、地域文化和人文关怀三个方面,探讨了建筑在地性的具体表达方式,为我国建筑发展的在地性设计提供了思路。

建筑设计,在地性,自然环境,地域文化,人文关怀

1 当前我国建筑设计发展概述

工业革命以来,西方国家生产力的巨大提高促进诸多行业迅速发展,以“理性”“功能”为原则的现代主义建筑应运而生。相对于产生于农业和手工业时代的建筑,现代主义建筑巨大的进步性使其自然而然成为时代的主流。这种新生的建筑以前所未有的力度满足了人们的住房需求,但与此同时也逐渐显露出其弊端:现代科学与工业文明对人类赖以生存的场所的摧毁是无情的,无视真实具体的人类行为对特定环境的需求,而用乌托邦的理想将人类安排在抽象、无特征、同一而均质的空间中[1]。

生产力落后的近代中国对西方科技和文化的学习带有很多盲目性,建筑设计作为新生行业更是不可避免的受到了西方现代主义建筑的影响。大多数中国建筑设计者只是学习了现代主义建筑基于新技术、新材料的建筑形式,而对于建筑空间和情感的探讨却没有深入下去。截止到2015年我国城镇化率已经达到56.1%,城市人口的快速增长加速了国际式建筑的建设,产生了一系列问题。一方面,对建筑风格单纯形式上的模仿使中国的城市建设缺乏与地域特色和传统文化的呼应,造成千城一面的现状;另一方面,批量化的生产模式造成了抽象的建筑空间与使用者真实生活的分离,背离了建筑设计的初衷。随着社会和经济的发展,中国建筑设计不应仅仅满足于基本的功能和审美的需求,而应在结合自然环境和地域文化的基础上进一步考虑建筑对人心理和情感上的关注。

2 建筑设计在地性源流和内涵

建筑在地性不是一种固定的设计模式,而是对国际式建筑在风靡全球的过程中出现多种问题的一种批判性思考。其实这种思考从现代主义建筑诞生之初便随之产生了,拉斯金早在《建筑的七盏明灯》中指出建筑设计应以效法自然为根本原则。此后包括赖特和阿尔托在内的很多建筑大师都曾尝试从不同的角度丰富现代主义建筑的内涵,试图建立现代主义建筑与自然、文化等方面的联系。然而现代主义建筑向国际式建筑演化的过程中其理性的一面被发展到极致,却忽视了建筑对人的心理和情感的照顾。建筑在地性认为忽视场地环境、地域特色和人的情感是国际式建筑的最大问题,它提倡建筑设计要注重对文化背景、建筑场地、地形环境以及声光的充分考虑,处处体现着为“小人物”设计的理念[2]。这里所说的为“小人物”设计指的是要以具体的人为设计出发点,不仅关注人对建筑功能和审美上的需求,而要更加注重建筑对个人心理和情感上的关怀。总而言之,建筑在地性主张重新找回建筑设计在国际式建筑极端理性支配下所丢失的场所性、地域性和根属性,具体体现在建筑设计对自然环境、地域文化以及人文情怀的关注。

3 建筑在地性在现代建筑中的体现

3.1 建筑与自然

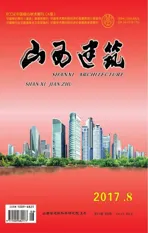

现代工业的发展使人类雄心勃勃地想要征服自然,将自然看成是人类的对立,而建筑设计脱离自然的结果就是场所性的丢失。纵观中外建筑史,建筑与自然的结合是一个永恒的话题,建筑大师赖特有机建筑理论认为,一座有机建筑看起来应该是从场地上生长出来的,是场地独一无二的结果,是形式在对场地的理解中自然呈现出来的[3]。赖特有机建筑的核心观点就是自然的观点,主要体现在两个方面:一是人工建筑同自然环境(如地形、地貌、光照、气候等)紧密结合,二是建筑室内外空间的交融、通透。流水别墅可谓人工建筑与自然环境结合的典范,建筑依山傍水而建,三层楼板一段插在山石之中,在造型和受力上与山地融为一体;楼板的另一端悬空,以开放的姿态面对环境,室内外空间相互交叉、浑然一体。在竖直方向上,统领全局的大烟囱是由当地的自然山岩砌成,仿佛是从地面上生长出来一般。建筑在场地的处理上保留了山上原来的溪水,溪水从山上自然流下,穿过建筑从阳台底下缓缓淌出,再加上周围郁郁葱葱的树木,使人工建筑完全融入了自然。在赖特的流水别墅中,实现了建筑与自然环境的有机统一。流水别墅见图1。

3.2 建筑与地域

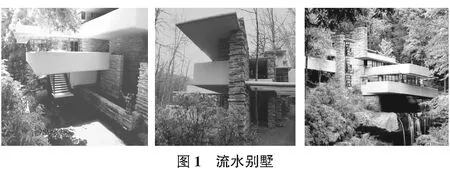

每个地方的人们根据其生活生产需要,在适应不同地方气候、地形等因素的基础上实践着自己的建筑活动,建筑的地域性特征是很明显的。并且人们有意识地把当地的民族文化融入建筑当中,在漫长的历史中沉淀、演化中形成其特有的建筑风格。为了保护文化多样性,增强民族自豪感和归属感,地域性应该更多的体现在建筑设计当中。早在20世纪初现代主义建筑盛行的时期,建筑大师阿尔托就早已探索过一条地域性的现代主义建筑道路。同样是追求材料本身的构造性和质感,阿尔托不像赖特那样注重对材料精致的美学表现,而是强调保持材料的纯朴性,由此表现建筑的生活性和人情味。在阿尔托设计的珊纳特塞罗市政厅中(见图2),他采用红砖、木材、黄铜等颇有当地特色的材料构成了简单的几何形体,既有传统地域特色,又有现代主义建筑的痕迹,在推动现代主义的同时保持着地域特色。阿尔托的地域主义建筑不盲目追随当时盛行的现代主义建筑,不仅立足于视觉美学层次,更深深植根于芬兰民族文化认同性追求,为芬兰人民树立与大自然和谐相处的理想生活模式做出了突出贡献,为芬兰人民建立自己的民族文化认同做了宝贵的艺术探索[4]。

3.3 建筑与人文

国际式建筑的大量建设在一定程度上满足了人类对物质空间的需求,而对于人的精神需求却缺少关注。建筑在地性强调建筑应在结合自然和地域的基础上具有一定的人文关怀,体现出建筑的根属性。建筑所蕴含的人文关怀是建筑所表达出对使用者心理和情感的关注和照顾,既包括使用者身处建筑时的空间体验,更包括通过抽象联想引起使用者心中的某种情愫。

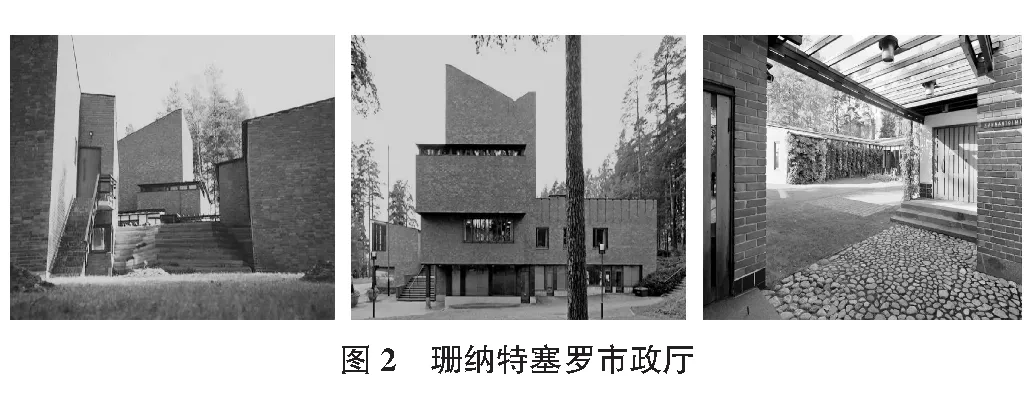

在王澍的作品中可以看到当今建筑中少有的人文关怀。他在对宁波博物馆(如图3所示)选址考察时这样写到:“场地位于一片远山围绕的平原,不久前还是稻田,城市刚刚扩张到了这里。原来这片区域的几十个美丽的村落已经被拆的还剩残缺不全的一个,到处可见残砖碎瓦。”[5]王澍感慨于现代工业冲击下传统文化的丢失,感慨于功能主义的支配下对人内心关怀的无视,他在宁波博物馆的设计中试图通过自己的努力在建筑中留下一些历史的印记。博物馆的外墙由当地回收的旧砖瓦砌成,这些旧砖瓦承载着当地几百年的历史发展,在博物馆设计中回收使用这些旧建筑材料是对历史和文化的直接继承。博物馆二层以上开裂形成几个错落的平台,营造一种传统街巷的空间体验,体现了建筑对历史和文化的间接继承。在岁月的沧桑中寻找的精神寄托,在时间和空间中寻找自己的归属,这就是宁波博物馆中人文关怀的体现。在建筑设计中倾注人文关怀是一名建筑师应不断思索和为之努力的,它来源于建筑师的生活阅历和人生感悟,而这也应是评价建筑师境界高低的关键。

4 当代中国建筑设计在地性策略

4.1 建筑应呼应环境,结合自然

源于自然、用于自然是建筑发展中一直存在的主题,只是工业化的飞速发展使人们淡化了建筑的自然属性。建筑在地性要求建筑师打破固有的思维模式,回到建筑本质,从建筑与自然的关系中寻找正确的发展方向。其实中国古代的建筑活动中就有很多朴素的结合自然的思想,大到都城规划,小到村落组织,从基地的选址、布局,到建筑的形制、用材无不体现着与自然的对话。当代建筑设计中建筑与自然的结合应重点做好以下几点:第一,建筑主动呼应基地。基地的地形地貌及其周边的自然景观和历史遗存都是场地独有的,新建建筑应充分照顾和利用原有的条件,尽量减少对基地原有风貌进行大规模的改造。第二,建筑应多使用自然要素。通过适当地自然采光、通风,运用一些植物、水景和自然的建筑材料使建筑中融入更多的自然要素,拉近建筑与自然的距离。第三,建筑内外空间相互渗透。打破封闭的空间模式,运用过渡空间设计手法弱化室内外的界限,使人为空间与自然环境有机结合。在建筑发展面临诸多问题的今天,建筑设计应该回归自然,从本原出发探索建筑的发展方向。

4.2 建筑应与地域文化结合

中国幅员辽阔,各地的自然风貌和风土人情有着迥然的差异,在漫长历史中形成了各具特色的建筑风格。过去建筑行业的快速发展忽视了建筑的地域性,在繁华都市里很少看到传统地域文化的印记。在地性要求建筑设计在积极学习先进技术的同时也应注重地域特色的保持和历史文化的传承。当代建筑设计中建筑与地域的结合应重点做好以下几点:第一,挖掘我国传统建筑技术的价值。传统的建筑技术以及建筑材料、建筑形式是在几千年的建筑活动中不同地域人们智慧的结晶,借鉴其中有价值的地方会对我们解决当下建筑发展存在的问题有所启发。第二,注重基于文化传承下的建筑空间研究。我国传统建筑空间的组织方式是在适应民族生产方式、生活习惯、价值取向等各种因素的基础上长期选择的结果,研究学习传统建筑空间对于从物质层面继承传统文化具有重要意义。第三,提取运用传统建筑符号。提取传统的建筑符号运用到新建筑的设计中,在新建筑中寻找传统文化的表达方式,在不拒绝新建筑发展的前提下继承传统文化。注重传统建筑文化与时代精神的结合,建筑思潮的多元化与地域建筑的共同发展应成为今后中国建筑的发展方向。

4.3 建筑应注重人文关怀

建筑设计是以人为本的,在考虑身体上舒适的同时更要注重人心理和情感上的感受,一个优秀的建筑作品应该是充满人文关怀的。一般意义上的人文关怀在于对人性和人的价值的肯定,而建筑中对于人性和人的价值的肯定具体体现在建筑的近人性和传承性。建筑的近人性是指建筑在形体尺度、空间组织和细节装饰上充分考虑个体人的感受,以开放的态度去接受更多人的进入,在满足建筑自身需求的基础上努力为更多的人服务,创造更大的社会效益。建筑的传承性是指建筑的发展见证了人类文明的进步,是地方历史和文化的物质载体。建筑师在对待历史建筑时应该将其历史和文化价值的保留放在第一位,在保护和继承的基础上赋予老建筑时代性。在新建建筑中,建筑师也应该有意识地在设计中加上一些传统的建筑元素,探索传统建筑文化的时代性表达。对人的关怀由物质向精神、由个别向大众的转变是人类文明进步的表现,也是建筑设计应该追求的目标。

5 结语

不可否认,基于新材料、新技术下的现代建筑是进步的,它比历史上任何一种建筑都更能解决普通大众的居住问题。但在生活水平显著提高的今天,以满足居住需求而对现代建筑不假思索的复制已成为过去,提倡注重与自然环境、地域文化和人文情感呼应的在地性建筑应该成为今后中国建筑发展的方向。只有注重建筑的在地性设计,才能在尊重自然的基础上实现建筑的可持续发展,才能在表达地域文化的基础上弘扬民族精神,才能从物质和精神的层面上真正做到以人为本。

[1] 沈克宁.建筑现象学[M].北京:中国建筑工业出版社,2008:47.

[2] 单晓宇,殷建栋.阿尔瓦·阿尔托建筑中的地域性表达——以珊纳特赛罗市政厅为例[J].建筑与文化,2011(11):103-105.

[3] 王志涛.浅析有机建筑理论与其形式形成的关系[J].华中建筑,2005,23(3):16-18.

[4] 董铁春,刘志勇,李 震.范式与隐喻——阿尔瓦·阿尔托地域性建筑创作自然主题表达研究[J].西部人居环境学刊,2015,30(4): 89-95.

[5] 王 澍.建筑如山[J].城市环境设计UED博物馆特辑,2009(12):102-107.

On exploration of Chinese architectural design in localized strategies

Liu Zhengyu

(School of Architecture, Qingdao University of Technology, Qingdao 266033, China)

The paper analyzes the status of the architectural design in China, illustrates the localized origin of the architectural design, and explores the expression means of the buildings in the localized aspect from the natural environment, regional culture and the humanistic care by combining with the examples, so as to provide the idea for the localized design of the architectural development in China.

architectural design, localized feature, natural environment, regional culture, humanistic care

1009-6825(2017)08-0011-03

2017-01-05

刘征宇(1991- ),男,在读硕士

TU201

A