基于小街区制的合理路网密度探讨★

2017-06-05谭健妹刘金成徐云辉

谭健妹 刘金成 徐云辉

(1.湖南城市学院建筑与城市规划学院,湖南 益阳 413000;2.广西财经学院,广西 南宁 530003; 3.广西壮族自治区发展和改革委员会,广西 南宁 530022)

·规划·建筑·

基于小街区制的合理路网密度探讨★

谭健妹1,2刘金成3徐云辉1

(1.湖南城市学院建筑与城市规划学院,湖南 益阳 413000;2.广西财经学院,广西 南宁 530003; 3.广西壮族自治区发展和改革委员会,广西 南宁 530022)

在分析路网密度与街区尺度的关系以及小街区模式下影响街区尺度界定的基础上,研究了小街区模式下方便市民慢行出行的适宜路网密度,得出小街区模式下街道间距100 m~200 m较为适宜,路网密度10 km/km2~16 km/km2,此时单个街区面积在1 hm2~4 hm2内。

路网密度,小街区制,街区尺度,街区面积

0 引言

近年来,研究者普遍认为“稀路网,大街区”为特征的传统空间规划模式使我国城市路网结构支路系统缺乏,忽视慢行交通的出行环境,导致城市交通拥堵问题严重。2016年2月6日中共中央、国务院发布了《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》(以下简称《意见》)。《意见》中提到:“优化街区路网结构。新建住宅要推广街区制,树立‘窄马路、密路网’的城市道路布局理念,建设快速路、主次干路和支路级配合理的道路网系统”等内容。因此《意见》的出台标志着“街坊制、密路网”的空间规划模式得到了国家的正式承认,也是国家为破解城市交通拥堵难题部署的一个“实招”。

合理的路网密度是城市交通健康发展的条件。一直以来,我国城市路网规划密度遵照的是GB 50220—95城市道路交通规划设计规范,按此规范,规划人口在200万以上的大城市,路网密度为5.4 km/km2~7.1 km/km2,面积率为15%~20%。理论上,它会导致道路平均宽度达21 m~37 m,助长宽马路的形成。而从实施效果看,这一标准也是明显偏低。由表1知,北京(2014)的路网密度仅为伦敦(2004)的1/2,为纽约(2005)的27.3%,为东京城市(2005)的1/4。路网密度低直接导致城市交通拥堵,交通问题频发。这也是《规范》中关于路网密度规定的不科学。因此研究基于小街区模式下合理的路网密度,具有重要的理论意义和现实意义。

表1 北京与国际各大城市道路交通数据比较

两种规划模式路网结构如图1所示。

1 路网密度与街区尺度的关系

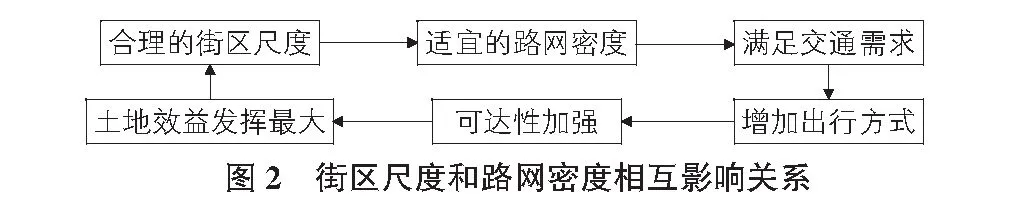

路网密度和街区尺度密切相关(见图2),在一定面积内,两个指标呈负相关关系。

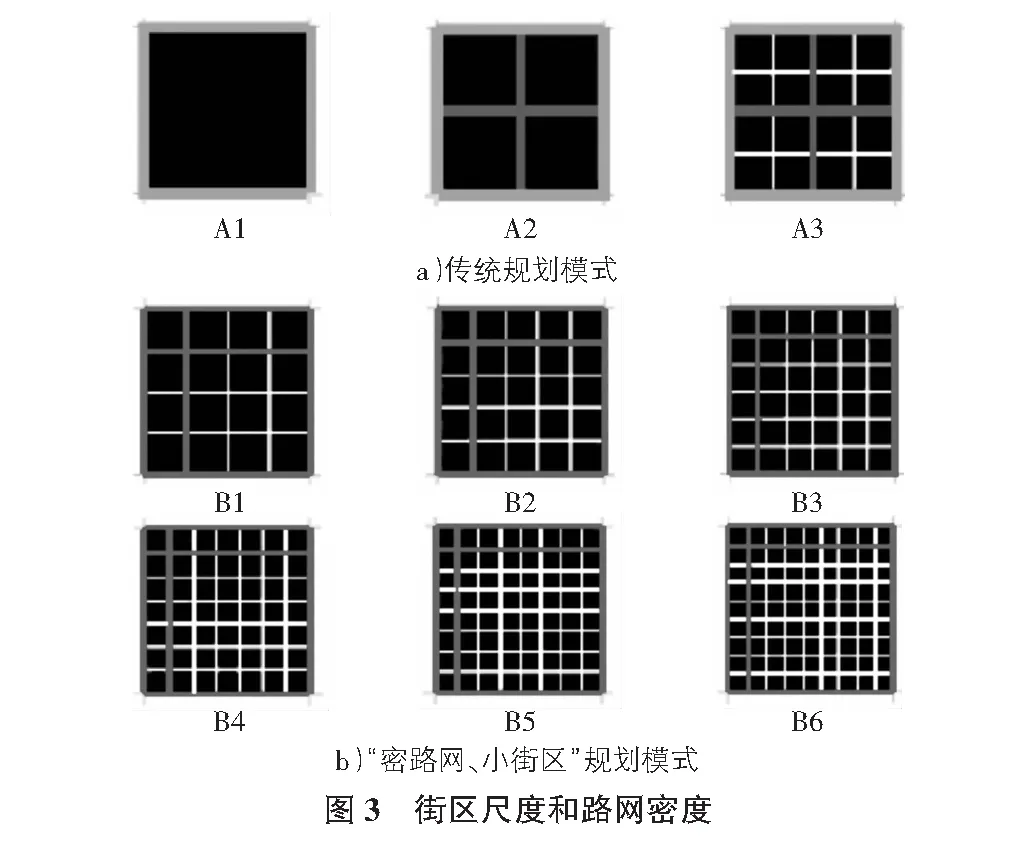

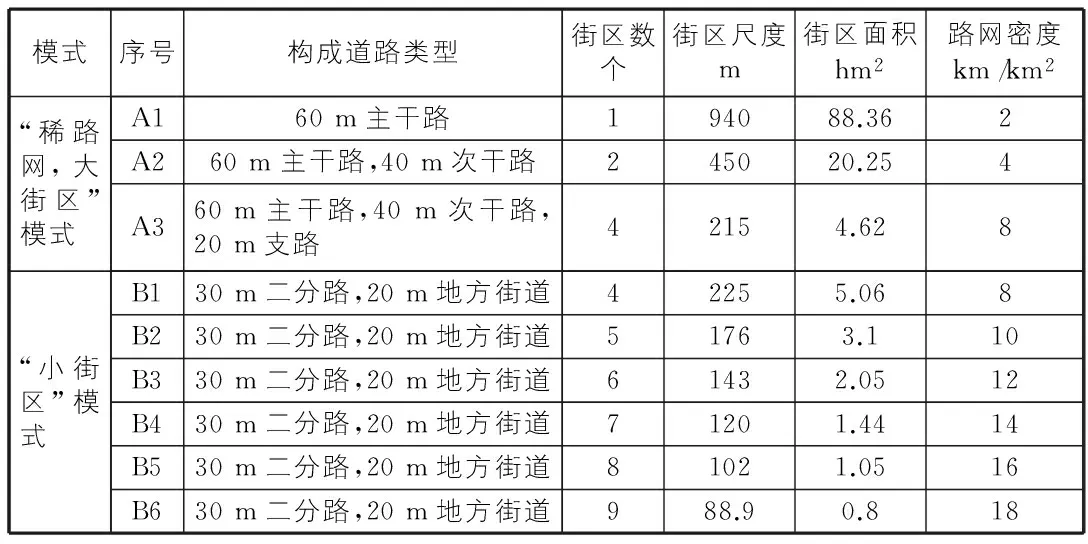

以边长1 km,面积1 km2的正方形街区、方格路网为标准,分析“稀路网,大街区”为特征的传统规划模式和小街区模式下街区尺度与路网密度的关系。

在“稀路网,大街区”模式下,假设道路网红线宽标准主干道为60 m、次干道为40 m、支路为20 m(见图3a))。当正方形街区仅由主干道路组成时,此时街区边长为940 m,路网密度2 km/km2(A1:远低于规范要求);若在该街区中增加次干道,此时街区边长为450 m,路网密度提高至4 km/km2(A2:仍低于规范的支路网密度要求);若再均匀增加一个层级的支路时,此时街区边长降低至215 m,单个街区面积为4.62 hm2,道路网密度增加至8 km/km2(A3:其中支路网密度为4 km/km2,达到规范的支路网密度3 km/km2~4 km/km2要求)[1]。因此,当城市道路网密度小于8 km/km2时,城市支路网较难达到要求,相对欠缺。

在“小街区”模式下,没有明显的道路等级、道路宽度较为一致,且宽度较窄,街区尺度较小,划分的街区数量较多,道路网密度也相应提高。该种模式下道路等级不明显,主次道路由两条平行反向的单向二分路代替,路网主要由红线宽30 m的单向二分路和20 m的地方街道组成(见图3b),表2)。

考虑到我国大部分城市路网的主次干道骨架基本已经形成,且是按照规范要求规划建设的,因此小街区模式的实施还应与传统规划模式骨架路网结合。保留已建设的主次干道,将主干道与相邻道路组成二分路(原主干道红线宽60 m,二分路为30 m),根据实际情况,在主次干道之间加入20 m宽的地方街道。加入的地方街道数量不同,形成不同的路网模式。以传统规划模式为基础,与“密路网,小街区”规划模式结合,如昆明呈贡新区核心区规划方案(2013年版)是在“稀路网,大街区”模式的路网结构上加密形成,将“稀路网,大街区”模式和“小街区”模式相结合,根据实际情况在400 m~500 m主次干道间距之间增加地方街道。在2013版规划方案中,该地区街区尺度减小为75 m~198 m,路网密度也由原来的6.27 km/km2增加至11.82 km/km2。

表2 街区尺度与路网密度计算

2 小街区模式下影响街区尺度界定的因素

1)城市功能的容纳和建筑开发的实用性。街区的大小需要满足城市功能的容纳,不同功能对街区规模要求差异较大。小街区尺度有利于土地高强度开发,但过小的街区尺度也会使街区开发缺乏弹性,造成满街区开发,另外对于现代大型建筑也难以满足其空间的需求。通过对欧洲城市进行的研究发现,70 m×70 m~100 m×100 m的街区能满足大多数城市街区发展需求和大部分不同城市功能的容纳[2,3]。土地开发潜能最大的情况是周边围合式,根据建筑宽度、建筑退后距离和建筑间距等,得出城市街区不得小于40 m~50 m(当道路是交通性质时不得低于60 m)。

2)城市空间的可渗透性。在城市中采用小街区时,可看到道路交叉形成的街道拐角较多,视觉和实体的渗透性就更好[4]。以人的认知能力出发,街道间距在130 m~140 m较为合适;当街区尺度为70 m~200 m时,站在街道中央可看到至少街道一个方向的人及其活动,这时城市的空间渗透性较强。

3)土地效益的经济性。根据梁鹤年先生的分析,土地效益的关键是临街面的多寡和地盘的大小[5]。小街区模式表示在较小的区域内产生最大数量的街道和临街面的开发形式,使得土地经济效益发挥到最大。另外西方城市经验普遍认为以60 m~l80 m的临街面,地块临街宽度和进深比例为1∶1.3~1∶1.5时,最有利于降低城市投资的门槛以及分期建设,也最容易通过“裁剪”地块满足不同建设项目的需要。

4)场所尺度的人性化和街区的活性。任何空间的设计都必须以人为本,考虑“人”的使用。扬·盖尔从视觉社交领域方面指出超过20 m~30 m宽的步行道、超过40 m~60 m见方的广场,都将使人的活动分散,从而影响场所活力,街区的活性降低。克里夫·芒福汀提出可持续发展街区的规模和尺度应与传统欧洲城市形态一致,为70 m×70 m~100 m×100 m[6]。西班牙巴塞罗纳以人的尺度来设计城市形态,尺度宜人的街道几乎均由130 m×130 m的街道组成。

3 适宜的路网密度

路网密度须与交通方式结构相匹配,与区域功能定位相适应,因此必须控制在合理水平。密集灵活的路网给交通参与者提供快捷灵活的路径选择,引导市民慢行交通出行,增加步行的可达性。那么,我国城市小街区模式下怎样的路网密度才是适宜的。

3.1 相关规范和标准

GB 50220—95城市道路交通规划设计规范中规定了各级道路路网密度指标。其条文说明中解释道,扣除全市一半以上不需要布置支路的用地面积,支路的实际密度至少应大于6 km/km2。另外根据《意见》第十六条的要求,到2020年,城市建成区平均路网密度提高到8 km/km2。《规范》中关于支路实际密度要求达到6 km/km2,此时加上干路网密度,应超过《意见》的8 km/km2,因此可知《意见》的8 km/km2是国家规定的下限值。

3.2 考虑出行效率和步行距离范围

确定适宜的路网密度本质上是建立一种城市最佳路网。如要形成低碳交通网络,须充分调动居民的步行意愿,使交通参与者快捷到达目的地,当优先考虑自行车出行效率时,200 m左右的城市路网间距被认为是其出行的最佳街区尺度。另外Atash F的研究显示,400 m或者5 min步行时间内,被认为是居民可接受的步行距离。因此综合考虑自行车出行效率和可接受步行距离,街区的尺度最好在200 m以内。

3.3 街区尺度

我国目前城市有“稀路网,大街区”为特征的传统规划模式。因此相比较而言,我国的街区尺度应比国外规划的城市中心区有所放大。另外应根据街区所需城市功能适当调整城市道路间距,单一的街区尺度不能满足现代城市各种的功能需求。结合我国路网实际情况,街道间距以100 m~200 m较为适宜,路网密度为10 km/km2~16 km/km2,此时单个街区面积在1 hm2~4 hm2以内。

4 结语

本文分析了路网密度与街区尺度的关系,在探讨了小街区模式下影响街区尺度界定的基础上,研究我国城市该模式下适宜的路网密度。另外城市功能分区不同,其路网密度也应有所区别。由于城市的地形特点差异较大,即使在同一性质的小区,其路网密度也可有区别。因此,研究适宜路网密度还需要在积累大量资料的基础上进行分析比较。建议各地方结合自身条件,制定分期目标与控制标准,提出合理的街区尺度和路网密度指标,方便市民慢行出行。

[1] 申 凤,李 亮,翟 辉.“密路网,小街区”模式的路网规划与道路设计——以昆明呈贡新区核心区规划为例[J].城市规划,2016,4(5):43-52.

[2] 王轩轩,段 进.小地块密路网街区模式初探[J].南方建筑,2006(12):53-56.

[3] 刘 舒.城市交通影响下的街廓尺度研究[D].天津:天津大学,2008.

[4] 卞洪滨.小街区密路网住区模式研究[D].天津:天津大学,2010.

[5] 梁鹤年.全球化与中国城市[J].城市规划,2002,26(1):73.

[6] 克里夫·芒福汀.绿色尺度[M].北京:中国建筑工业出版社,2004.

Discussion on reasonable road network density based on small block system★

Tan Jianmei1,2Liu Jincheng3Xu Yunhui1

(1.School of Architecture and Urban Planning, Hunan City University, Yiyang 413000, China; 2.Guangxi University of Finance and Economics, Nanning 530003, China; 3.Development and Reform Commission of Guangxi Zhuang Autonomous Region, Nanning 530022, China)

Based on the analysis of the relationship between the two indicators and the influence of block scale, it studied the suitable density of road network for the convenience of the public in the small block model. It is concluded that the street spacing is 100 m~200 m, the road network density is 10 km/km2~16 km/km2, and the single block area is within 1 hm2~4 hm2.

road network density, small block system, block scale, block area

1009-6825(2017)08-0001-03

2017-01-03★:2016年益阳市科技计划项目(益科字(2016)51号)资助

谭健妹(1982- ),女,硕士,讲师; 刘金成(1981- ),男,博士,工程师; 徐云辉(1973- ),男,硕士,副教授

TU984.191

A